幼小科学衔接 儿童发展有阶

2023-05-26李新

李新

[摘 要] 研究者以“2~5的分与合”的教学为例,站在幼小科学衔接的角度阐述小学数学的衔接教学设计,在教学中力求顺应儿童的发展规律、发展儿童思维和综合能力,从教学方式、学具设计、练习巩固三方面为儿童的发展搭建科学的阶梯。

[关键词] 幼小衔接;活动;材料;游戏

2021年4月,教育部颁布的《小学入学适应教育指导要点》中明确指出“帮助新生顺利适应小学生活是小学一年级重要的教育任务”。数学是儿童生命成长的载体之一,儿童进入小学阶段后的数学学习应当是基于幼儿园学习、生活的已有经验的延续,应当是自然的、贴合的、有趣的。小学数学教学应承接好儿童的已有认知,顺利实现幼小自然衔接。笔者结合“2~5的分与合”教学实践,谈谈小学数学的衔接教学设计。

一、学习方式衔接:以活动构建探索空间

刚刚步入小学一年级的儿童,其年龄特征决定了他们以形象思维为主,注意力集中的时间有限。而数学是一门抽象思维为主的学科,教师需要在形象和抽象之间架起桥梁,找到契合儿童心理特征的教学方式,实现幼小的自然对接。

杜威认为,在活动中学到的知识才是真实可靠的,主张把课堂变成儿童活动的乐园。因此,在一年级数学教学中,教师要用趣味性、游戏化、活动式的教学方式增强数学知识的直观性,将学生喜爱的话题引入教学,使抽象的数学知识变成形象直观的事物,从而降低新知识的“陌生度”,帮助儿童深刻理解和掌握新知识。

(一)活动引领,打开思考闸门

为切实降低小学数学学习的坡度,顺应儿童的学习规律,笔者在“分与合”单元中,用“爱分享的小熊”作为学习主题,旨在激发儿童学习的兴趣,营造亲近数学的氛围。“分享”一词也与本单元“分与合”的教学主题契合。在教学“2~5的分与合”时,笔者创设了“小熊举办水果派对”这一主题情境来实施教学,生动的情境创设贴合儿童的年龄特征,产生了“破冰”效应,让儿童集中注意力快速投入到本节课的学习中。

整节课围绕两个主题研究展开:一是研究“4的分與合”,二是研究“5的分与合”。笔者将“4”“5”作为参加水果派对的密码,学生需要破解密码才能进入派对。在破解密码“4”的活动中,笔者让学生利用学具想办法摆出4的组成,并鼓励学生采用多种方法来组成“4”。学生在操作的基础上,寻找、总结和表达“4”的组成。

破解密码“5”的活动是在“4的分与合”的基础上,学生根据学习单上的提示,选择适合自己的方法自主探索、思考和总结“5的分与合”。主题研究活动的开展,将教学内容与学习活动以及数学思维紧密地融合在一起,激发了学生研究的欲望,让学生打开了思考的闸门。

(二)活动交流,促进思维进阶

操作活动后,笔者组织学生交流成果和心得体会,以发挥群体的智慧和优势,让学生之间集思广益,相互启迪,不断拓展思路。在这个过程中,同伴作用得以发挥,能让学生学会倾听、学会补充、学会质疑、学会在他人的表达中丰富自己的已有认知,进而学会学习和促进思维的进阶。

笔者组织学生交流“4的分与合”操作结果时,第一位学生用学具摆出了2和2,并表示没有想到其他的摆法。随后,在其他学生的交流、补充中,“4”的组成方法不断得到完善,最终达成了共识:4还可以分成1和3以及3和1。当学生用不同学具将4的组成的所有摆法呈现出来后,笔者引导学生从横向、纵向两个方向观察比较,并用问题“你有什么发现”引发学生对活动结果进行观察,并在观察中思考、在思考中发现、在交流中完善,使其思维得以进阶。

(三)活动归纳,渗透数学思想

儿童刚刚接触小学的数学学习活动,他们在活动中所获得的知识常常是片面、单一、零散的。在活动交流的基础上,教师一定要组织学生对活动的成果进行归纳总结,帮助学生将新知识与自己已有的知识经验进行关联,形成知识结构。对于学生的总结归纳,教师需要给予适时的引导,为他们数学思想的形成奠定基础。

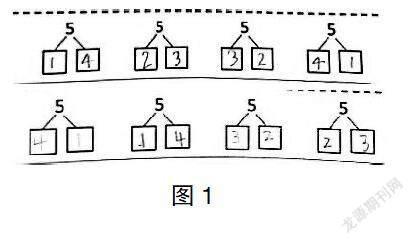

在探究了“4的分与合”之后,笔者提出“谁能用一句话完整地说清楚4的分与合”,指导学生总结活动后的收获。“完整”“清楚”两个要求,能让学生用结构化的方式建立起对新知识的认知。在学生探索了“5的分与合”之后,笔者让学生比较两种不同顺序的表达(如图1),并在学生发现的基础上小结:“我们既可以像这样按顺序思考,也可以这样一组一组地思考。有规律、有顺序的思考就不会重复,也不会遗漏。”活动后的归纳总结融入了数学思想,发展了学生的数学思维。

二、学习材料衔接:用材料支撑数学理解

儿童的抽象认知是建立在具象实物基础上的,在数学学习中学习材料起着非常关键的作用。随着数学学习的不断深入,儿童会逐步接触到不同于生活材料的学习材料[1],包括圆片、小棒、计数器、小方块等。因此,在选择和设计学习材料时,笔者将不同抽象度、不同层次的材料提供给学生来丰富学生的感知,让学生在操作、研究和交流中认识材料、使用材料,并在此基础上不断感悟、抽象。让简单的材料发挥最大的价值,能启发学生的思维,促进学生的思考。

(一)多结构材料,让思维可视化[2]

在“4的分与合”例题中,教材创设了“把4个桃子放在两个盘子里”的情境(如图2),在分桃的过程中让学生得出“4的分与合”。教材中所提供的材料是单一的、具象的,是生活实物的再现。

“4的分与合”不是只在分桃的过程中才能归纳、总结,在各种实物的分配中都可以进行总结。因此,笔者为学生提供了丰富的材料,让学生在多种材料的操作中发现共性,进而总结出“4的分与合”。在材料的选择上,笔者向学生提供了不同抽象层次的材料:有具象的桃子图片,比桃子图片抽象的学具包括圆片、小棒、三角形等,还有抽象程度更高的圆点图(如图3)。

学生尝试用不同的材料研究“4的分与合”,在交流分法的过程中,学生的操作结果在黑板上形成了如下的图示(如图4)。笔者引导学生从纵、横两个方向观察学具所摆成的图示,让学生说一说自己的发现。学生在观察、思考的基础上得出:横着看,第一行都是4可以分成1和3;第二行都是4可以分成2和2;第三行都是4可以分成3和1。竖着看,无论是桃子图、小棒,还是点图,都是左边不断减少1,右边不断增加1,每行的总数都是4。笔者借助形象的直观材料培养学生的直观理解能力,让学生理解在不同之中有相同和相同之中又有区别,为其后续的抽象理解打下坚实的基础。

(二)分层次选择,显思维个性化

“5的分与合”教学中,教材中提供的是分花片的素材。为了适应不同学生的发展层次,笔者采用了学习单的形式,将学习材料以3种不同层次的方式呈现(如图5)。

层次一:用分花片的实物操作来研究“5的分与合”;

层次二:用画一画的方式来研究;

层次三:借助填数来梳理“5的分与合”。

学生根据探索“4的分与合”的已有经验,可以任意选择分学具、画图、填空的不同方法来探索“5的分与合”。学习材料的分层设计,让不同水平的学生得到适合的发展。选择不同研究方式的学生在交流中相互启发、相互验证,最终得到了“5的分与合”。针对学生学习的差异性,立足学生不同的学习起点,改造学习材料,为学生提供适性的学习路径,能让每个学生都寻找到自己的探索空间。

三、练习方式衔接:借助游戏提升综合素养

数学游戏是指将游戏融入数学学科的教学中,将教学目标隐于游戏活动中,让学生在轻松、愉悦的状态下通过游戏获得更多的体验,促进数学知识的学习与内化的一种数学学习活动[3]。数学游戏具有趣味性、活动性、数学性,用游戏替代纸笔练习,帮助学生复习巩固新知,更加符合儿童的心理特征。教师在设计数学游戏时要结合学科内容与特点,调动学生的各种感官融入数学游戏之中,让学生在游戏中发现、发散、发展。

(一)手指运动,巩固+发展

在学生探索了“4的分与合”后,教师用视频呈现手指挑战游戏:用手指的分合来复习“4的分与合”(如图6)。儿童对于游戏本就感兴趣,挑戰游戏更激起了他们的好胜心,课堂上他们会积极参与到手指运动中,一边说着“4的分与合”,一边用手指摆出数字,在游戏中自然地复习和巩固新知。

手指游戏的运用,改变了单一、乏味的纸笔练习形式,更加适合儿童活泼好动的天性。与此同时,手指的控制运动训练了儿童的手部小肌肉,促进了儿童手部协调、控制能力的发展。

(二)小组游戏,发散+合作

在学习了“2~5的分与合”之后,笔者设计了小组合作的游戏:每个小组从1~5的数字卡片中随机抽取卡片,根据抽到的数进行联想,说出包含这个数的“分与合”(既可以说出这个数和几合成某个数,也可以说出这个数分成几和几)。在这个游戏中,数字卡片作为媒介为儿童搭建了想象的空间,调动了儿童对某个数的相关认知,将知识自然联系起来,为知识结构的建立做好了铺垫。在游戏的过程中,组员摸卡片的顺序、游戏规则的执行、同伴之间的倾听、对他人答案的判断等,更是对学生合作能力的锻炼和培养,弥补了纸笔练习的不足。

综上所述,在幼小衔接教学的过程中,教师应立足儿童本位,将数学学科知识融入活动、游戏之中,同时提供丰富的、多样的材料支撑儿童的学习,搭建起儿童发展的阶梯,使得“幼”“小”顺利衔接。

参考文献:

[1] 肖芳. 从“生活材料”到“学习材料”的实践思考[J]. 中国教师,2021(10):95-97.

[2] 朱婷婷. “有余数的除法”学习材料的设计和使用[J]. 小学教学(数学版),2021(06):27-30.

[3] 顾志峰. 小学数学活动化教学模式的构建[J]. 小学教学参考,2020(11):55-56.