“十四五”时期北京市高精尖产业发展的现状、问题与建议

2023-05-26孙威高沙尔·吾拉孜张伟

孙威?高沙尔·吾拉孜?张伟

摘 要:在全球产业链与价值链重构,国内加快构建双循环新发展格局的背景下,北京市加快构建高精尖产业发展体系成为提高企业创新能力、提升京津冀城市群核心竞争力、实现高质量发展的重要途径。文章通过分析北京市高精尖产业发展现状,提出产业发展中存在的主要问题并据此提出对策建议。研究发现,当前北京市高精尖产业发展存在制造业比重过低,下降过早、过快,产业之间的关联度有待进一步提高,具有国际竞争力的创新链和产业链有待培育等问题。未来,应打牢北京市制造业基础,促进高精尖制造业与生产性服务业深度融合,完善要素市场配置,提高科技进步在产业发展中的贡献率。

关键词:高精尖产业;制造业;产业关联;竞争力

中图分类号:F276 文献标识码:A DOI:10.19881/j.cnki.1006-3676.2023.05.01

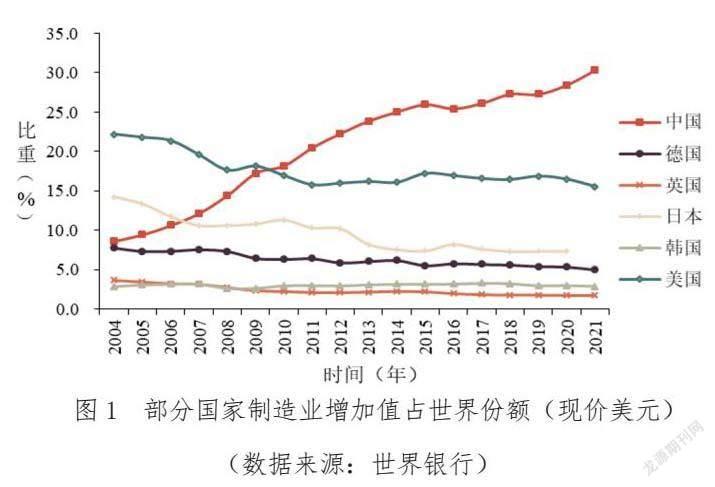

改革开放以来,通过积极参与全球生产分工体系,我国产业的竞争力显著提高。2021年我国制造业中间品贸易约占全球20%,入围世界品牌500强的工业和信息化领域品牌数量从过去的10个增至24个。[1]按现价美元计算(2023年5月9日),我国制造业增加值占全球比重从2012年的22.3%提高到2021年的30.3%(见图1),成为全球产业门类最齐全、产业体系最完整的制造业大国。近年来,受到世界秩序重构、技术革命驱动和疫情冲击,经济全球化出现了很多不确定不稳定因素,影响到我国原有外向型经济发展模式。在这一特殊时期,我国产业发展不仅需要在“三期叠加”压力下实现平稳过渡,而且需要为经济发展提供新动能。2020年10月,党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,要“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,对未来中国经济发展战略、路径作出了重大调整。

在全球经济版图重构和我国加快构建双循环新发展格局的背景下,北京市作为国际科技创新中心城市,其科技创新能力和产业的高质量发展,将决定京津冀城市群参与全球产业链供应链竞争和新发展格局的地位和角色。近年来,为促进京津冀协同发展,推进北京市产业向高附加值、低能耗、低排放转变,北京市开展非首都功能疏解,通过“控增量,疏存量”原则进行有序疏解。[2]“十三五”时期,北京非首都功能疏解工作取得了重大突破,为“十四五”时期构建现代产业体系奠定了坚实基础。“十四五”时期北京市提出构建“2441”1高精尖产业体系和“一区两带多组团”2的产业空间布局,推动区域特色化、差异化、联动化发展。北京市构建高精尖经济结构是否有利于实现自身“瘦身健体”和“减量提质”的发展目标,并进一步带动京津冀城市群在产业协同方面率先突破,笔者认为仍有一些亟待解决的问题需要认真思考。

一、北京市高精尖产业发展现状

高精尖产业是指以首都重大发展需求和重大技术突破为基础,对首都经济社会全局和长远发展具有重大引领支撑作用的产业。[3]近年来,北京市高精尖产业发展成效显著,产业能级进一步跃升。新一代信息技术、科技服务业2个万亿级产业集群和医药健康、智能装备、人工智能、节能环保4个千亿级产业集群基本形成。

(一)高精尖产业体系初具规模

自2014年开始,北京市开展以区域性批发市场、物流中心和一般制造业为主要对象的非首都功能疏解工作。截至2021年底,全市累计退出一般制造业企业近3000家,疏解提升区域性批发市场和物流中心近1000个;同时,北京市严格执行新增产业的禁止和限制目录,累积不予办理新设立或变更登记业务近2.4万件,以更高更优标准推动一般制造业企业向周边地区疏解。[4]疏解非首都功能为北京市下一步构建高精尖产业体系提供了发展空间。

近年来,北京市科技、商务、信息等高精尖产业的新设市场主体持续增加,占全市实有企业总量的比重由2013年的40%提升至2021年的62%[5]。2021年,北京市十大“高精尖”产业增加值占地区生产总值的比重达到30.1%,比2018年提高了5个百分点。[4]据北京市统计局数据显示,2022年上半年,北京市高技术产业投资表现活跃,在集成电路和医药健康等项目的带动下增长78.1%,高技术服务业投资在信息服务业等行业的带动下增长61.7%,服务业增加值同比增长3.5%,其中,信息传输、软件和信息技术服务业、金融业增加值分别增长9.4%和6.6%。[6]北京市高精尖产业发展迅速,成为北京市经济发展中的重要支柱性产业。

(二)产业基础能力提升

围绕发展高精尖产业,一方面,北京市大力推进产业基础建设,2021年培育和認定的“专精特新”企业2115家,是2020年的2.6倍[7],独角兽企业、智能制造示范项目、制造业单项冠军的供应商数量领先其他省份,福田康明斯“灯塔工厂”、小米“黑灯工厂”等行业标杆企业不断涌现。国家网络安全产业园率先启动建设,国家安全态势感知平台和工业互联网大数据中心等一系列基础设施重大平台在北京市落地。同时,北京市布局了脑科学、量子和人工智能等一系列新型研发机构,通用CPU、柔性显示屏、新冠灭活疫苗、新型靶向抗癌药、手术机器人、高精密减速器等有世界影响力的创新成果陆续涌现。另一方面,北京市持续加大研究与试验发展(Research and Development,R&D)经费,为各领域的研究创新提供了充足的动力。政府的科技支出相比基础设施建设支出对产业结构升级的作用不断增加。因此,R&D经费对北京市构建高精尖产业结构具有重要影响[8]。近年来,北京市R&D经费总额逐年提升,其中,基础研究经费占R&D经费的比重大幅提高,2021达到16.1%(见图2),R&D经费投入强度常年位列全国第一,发明专利拥有量达到40.5万件,科研产出连续3年居全球科研城市首位。[9-10]

(三)产业园区成为重要载体

产业园区是北京市发展高精尖产业的重要平台和前沿阵地。近年来,北京经济技术开发区规划实施了32条产业链图,构筑具有世界影响力的“中国芯”“网联车”“创新药”“智能造”,打造具有全球影响力的高精尖产业集群。[11]新能源汽车和智能网联汽车领域形成高端汽车产业集群、新能源汽车产业集群、智能网联产业集群。机器人和智能制造领域形成以智能制造装备为核心,高端能源装备和节能环保装备为两翼的产业发展格局。2021年北京经济技术开发区新一代信息技术产业集群实现产值超过1000亿元,是继汽车、生物医药和产业互联网之后第四个千亿级产业集群,在关键装备及材料、先进工艺开发及产业化等方面取得了一批代表国家最高水平的成果。[11-12]中关村科学城持续推进信息业、医药健康、科技服务三大重点产业发展,形成以科技服务业为基础、以信息产业为支柱、以健康产业为突破、以先进制造业为支撑的现代产业体系。2021年,中关村国家自主创新示范区高新技术企业总收入8.3万亿元,同比增长14.9%;其中技术收入占总收入比重为21.6%。[13]

二、高精尖产业发展中存在的主要问题

北京市高精尖产业体系中不仅包括集成电路、智能制造与装备、智能网联汽车等高精尖制造业,而且包括研发设计、技术转移与科技金融服务等生产性服务业。当前,北京市在持续打造高精尖产业体系、推动制造业高质量发展过程中存在一些亟待解决的问题,主要表现在如何处理好高精尖制造业与生产性服务业的关系,以及强化高精尖制造业的基础能力和自主创新能力等方面。

(一)制造业比重过低,下降过早、过快

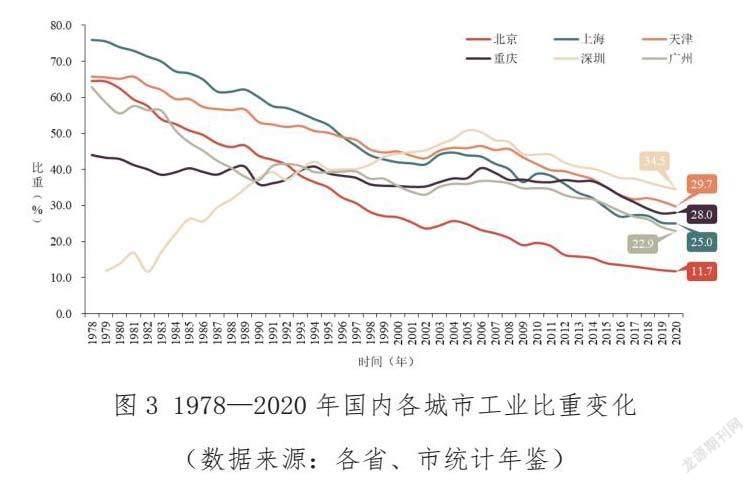

北京市已经从高速增长阶段步入高质量发展阶段,第三产业比重持续上升,制造业比重持续下降。从城市发展的一般规律来看,制造业比重下降是经济转型中的必然趋势,但需要警惕的是北京制造业比重呈现出下降“过早、过快、过低”的现象,可能会进一步影响到高精尖制造业的持续发展。从纽约、伦敦、东京等世界城市的产业发展历程来看,大多是在人均GDP超过1.5万美元时制造业比重才开始下降[14],北京在人均GDP不足1000美元时(1978年)制造业比重就开始下降,呈现出“过早”的特征。如果以工业产值占GDP的比重来衡量,1978—2020年北京市工业比重年均下降1.26个百分点,高于同期的天津(0.86)、深圳(0.80)、广州(0.76)等特大城市;2020年,上海、天津、重庆、广州、深圳的工业比重分别为25.0%、29.7%、28.0%、22.8%和34.5%,而北京只有11.7%,表现出下降“过快”和比重“过低”的特征(见图3)。

(二)產业之间的关联度有待进一步提高

从全球产业结构演变规律来看,随着生产力水平不断提高,特别是在数字技术和商业模式创新等多种因素的作用下,不同产业之间越来越呈现出相互融合、互动发展的态势。产业发展与经济效率提升不仅取决于某一产业生产活动本身,而且更多地取决于在不同生产活动之间建立的相互联系[15-16]。因此,北京在产业结构调整中对制造业的调整不应该是一个简单的全面退出的问题,除了重视高精尖外,更应强调不同产业之间的协调互动关系。

运用2017年北京市投入产出表3计算直接消耗系数反映北京市制造业各行业与生产性服务业的技术经济关联度发现,北京市通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械和器材、通信设备、计算机和其他电子设备、仪器仪表等制造业与批发和零售,交通运输、仓储和邮政,租赁和商务服务等生产性服务业的关联度较高,而与信息传输、软件和信息技术服务、金融、科学研究和技术服务等生产性服务业的关联度较低(见表1)。可见,过去一段时间北京市制造业各行业对生产性服务业的消耗仍停留在批发零售、交通运输、租赁等传统服务业领域,而对信息技术、金融、科研和技术服务等高级生产性服务业的消耗较少,导致制造业的发展与高级生产性服务业的发展在一定程度上出现脱节。

此外,从制造业内部结构来看,利用投入-产出法计算产业之间的感应度系数和影响力系数发现,化学产品和通信设备、计算机和其他电子设备的感应度系数大于1且大于其影响力系数,说明这两类产业受其他产业的需求拉动作用非常大,具有较强的前向关联效应。而金属制品、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械和器材等制造业的后向关联效应要大于前向关联效应(见表2),说明这些产业对经济发展的推动作用较大,而受其他产业的需求拉动作用较小。整体上,北京市制造业各部门的影响力系数普遍高于感应度系数,说明北京市大部分制造业具有较强的后向关联效应,对经济发展的推动作用大于拉动作用。与此同时,北京市制造业中具有较强前向关联效应的产业较少,需要进一步提高制造业之间的产业关联度。此外,木材加工品和家具、造纸印刷和文教体育用品、金属制品等产业的影响力系数较高,体现了北京都市型工业在城市产业发展中具有重要作用。

(三)具有国际竞争力的创新链和产业链有待培育

尽管北京市高精尖产业初步形成了规模,但制造业的核心竞争力不强[3],对北京国际科技创新中心和现代产业体系建设支撑不够。一方面,当前北京创新链与产业链匹配程度低,从科技研发到落地转化的创新闭环尚未完全打通。以2021年北京市科技成果转化情况为例,2021年北京市7005.7亿元的技术合同成交额中,仅25.9%留在本市,5%流向津冀地区,而有57.1%流向除津冀以外的其他省份[17],说明北京市科技成果就地转化率较低[18]。另一方面,北京市高精尖产业持续发展的动能不足。虽然新一代信息技术等部分高精尖产业已经嵌入全球产业链和供应链,但尚未形成具有自主创新能力的、以本地企业为核心且完整的创新链和产业链,创新链和产业链“卡脖子”问题依然存在,核心基础零部件、先进基础工艺、高端装备制造、关键基础材料和产业技术基础受制于人的状况没有得到根本性改变。在研发投入强度方面,2021年北京市R&D经费投入占GDP的比重达到6.53%[19],高于世界很多发达国家的水平,但是企业研发经费占比只有43.2%,低于全国平均水平(76.9%)(见图4)[19-20],企业创新主体地位需要进一步强化。

三、发展思路和对策

未来,北京市高精尖产业应以首都发展为统领,全面服务首都率先构建新发展格局,核心是处理好“都”与“城”的关系,围绕实现“都”的功能,推进“城”的发展,做到高精尖产业体系和服务保障能力同城市布局和战略定位相适应。

(一)稳定和打牢制造业基础

制造业是实体经济的主体,也是推动经济长期稳定增长的核心引擎。因此,任何时候都不能放松对制造业,尤其是对高精尖制造业的支持。其一,坚定不移把制造业做强做大,坚持新兴产业培育发展和传统产业改造升级并重,坚持高端化、智能化、绿色化发展方向,推动北京市高精尖制造业高质量发展。其二,制定制造业比重红线。从世界各国和主要城市的发展过程来看,随着人均GDP的增长,制造业在经济活动中的比重通常会下降,但在人均GDP达到一定数值后这一比重将处于一个相对稳定状态[18]。根据国际经验和北京市的战略定位,建议研究制定北京市制造业比重的红线和监测预警机制,使制造业比重保持在合理区间。在制造业比重达峰并开始逐步下降时,为保持制造业发展的势头,务必加大研发投入,使创新成为制造业,特别是高精尖制造业发展的第一动力。其三,妥善处理“高”与“低”的关系。大都市的制造业不是高端制造业对低端制造业的简单替代,不能一味地追求高精尖而忽略传统制造业的发展,要发展受服务业影响力大和劳动力素质高级化程度高的制造业,这既包括电子设备制造业、电气机械及其器材制造业、运输设备制造业、通用设备制造业等制造业,又包括食品和饮料业、印刷与出版等都市型产业[21]。其四,实施产业基础再造工程,进一步提高制造业之间以及高精尖制造业与生产性服务的产业关联度;支持高精尖产业细分领域龙头企业在京导入建链补链强链项目,打通产业链和供应链的堵点和断点,形成核心技术自主可控、上下游一体化的产业生态,为在全国率先实现中国式现代化和新型工业化提供“北京样板”。

(二)促进制造业与服务业深度融合

制造业与服务业具有协调互动的特点,服务业的发展离开了制造业将失去依存的基础,服务业发展又为制造业的发展开辟新的市场。为推动“两业”的深度融合,应从以下方面努力。其一,搭建高精尖制造业与生产性服务业融合发展的平台。鼓励制造业企业,特别是高精尖制造业企业向服务型制造转型,完善工业互联网网络体系顶层设计,推动高精尖制造業与软件信息、互联网跨界融合。其二,抓住数字化转型这一关键变量。数字技术催生出智能制造、柔性生产、产品全生产周期管理等多种全新的组织方式,要抓住数字化这一“牛鼻子”,利用数字技术对传统产业链和供应链进行智能化改造[22]。其三,尽快建立高精尖制造业与生产性服务业融合的统计制度。加大对“两业”融合经济现象的统计监测,构建与经济发展相匹配的监测评价体系和统计方法,为正确认识“两业”融合的发展趋势、主要短板和推进策略提供科学支撑。

(三)进一步完善要素市场

充分发挥市场配置资源的决定性作用和企业创新主体地位,优化要素供给方式和园区发展模式,提高科技进步在产业发展中的贡献率。其一,发挥基准地价价格杠杆作用,形成不同区域间合理的地价梯度,有序引导高精尖制造业企业向城市发展新区和城市功能拓展区的产业园区集聚。树立工业用地底线思维,研究划定全市工业用地保护控制线。落实“房住不炒”原则,理顺住宅用地、商业用地与工业用地的比价关系。其二,处理好政策与高精尖产业的集聚关系。根据波特等对硅谷和意大利Modena机械制造企业集聚的研究[21]和学者利用企业大数据对京津冀制造业集聚机制的研究[23],发现初期政府政策的作用并不显著。集聚一旦形成,政策才开始发挥作用。因此,在高精尖产业发展的初期要通过价格机制引导企业集聚,避免政策过多过早干预。在集聚形成之后,要通过各类财税金融政策和制定产业地图等措施办法,合理引导要素资源向高精尖企业精准匹配。其三,在引导高精尖企业向园区集聚的过程中,避免“集而不群”现象。着力打造“垂直价值链+水平知识链”的创新型产业集群,在城市核心区专注创新、研发和制造业上游,城市近远郊区聚焦制造业中下游,在城市内部形成研发和制造互动的垂直价值链分工。城市内部不同区域之间发展拥有相似知识本底的行业,形成多样化但是相关产业的水平知识链[24],提升高精尖产业的创新活力。其四,针对高端芯片、核心技术零部件和元器件等技术受制约,进一步提高高精尖企业的研发经费投入水平和比重。加大信用贷款、中长期贷款等支持力度,对于形成突破式创新或者无形资产的,建议在制造业的基础上进一步扩大税收优惠的产业范围和加计扣除比例,争取覆盖全部高精尖产业。

注释:

1. 2441:两个国际引领支柱产业,四个特色优势产业,四个创新链接产业,布局一批未来前沿产业。

2. 一区两带多组团:一区是指在北京经济技术开发区和顺义区深入推进创新产业集群示范区建设,打造具有全球影响力的技术创新和成果转化示范区。两带是指建设北部研发创新与信息产业带、南部先进智造产业带。多组团是指建设通州网络信息安全、石景山虚拟现实、怀柔高端科学仪器和传感器、延庆无人机、平谷智慧农业等多个产业组团。

3. 据北京市统计局网站信息显示,北京市每5年开展一次投入产出调查工作,尾数逢“2”“7”的年份实施,第八次全国投入产出调查项目延后一年,将于2023年与第五次全国经济普查统筹开展。因此,2017年投入产出表是最新一期的投入产出表(网址:http://tjj.beijing.gov.cn/ztzl/trccdc/dcsj/index.html)。

参考文献:

[1] 十年来,我国制造业增加值占全球比重从22.5%提高到近30%—工信部:我国制造业综合实力、创新力和竞争力迈上新台阶[EB/OL].(2022-07-26)[2023-05-07].http://finance.people.com.cn/n1/2022/0726/c1004-32485861.html.

[2] 薛领,陈宥伶.非首都功能疏解对北京经济结构的影响评估[J].河北经贸大学学报,2020(04):89-99.

[3] 陈媛媛,赵宏伟.北京高精尖产业发展演变分析与对策研究[J].科技智囊,2021(05):33-40.

[4] 凝心聚力謀发展 砥砺奋进启新程—党的十八大以来北京经济社会发展成就系列报告之一[EB/OL].(2022-09-22)[2023-05-07].http://tjj.beijing.gov.cn/tjsj_31433/sjjd_31444/202209/t20220922_2820354.html.

[5] 北京新设市场主体超六成为高精尖产业[EB/OL].(2022-02-23)[2023-05-07].http://fgw.beijing.gov.cn/gzdt/fgzs/mtbdx/bzwlxw/202202/t20220224_2615577.htm.

[6] 政策措施落地显效 发展韧性持续显现 全市经济呈现恢复势头—2022年上半年北京经济运行情况解读[EB/OL].(2022-07-18)[2023-05-07].http://tjj.beijing.gov.cn/zwgkai/zcjd/202207/t20220718_2773891.html.

[7] 创新驱动高质量发展 科技综合实力显著增强—党的十八大以来北京经济社会发展成就系列报告之七[EB/OL].(2022-09-27)[2023-05-07].http://tjj.beijing.gov.cn/tjsj_31433/sjjd_31444/202209/t20220926_2822962.html.

[8] 田新民,胡颖.以供给侧结构性改革推进“高精尖”产业结构的构建—以北京市为例[J].经济与管理研究,2016(08):32-42.

[9] 科技创新中心建设十年华彩蝶变[EB/OL].(2022-10-08)[2023-05-07].http://kw.beijing.gov.cn/art/2022/10/8/art_6344_703812.html.

[10] 发明专利量五年翻番 科研产出连续三年全球第一 北京稳步打造全球科创中心[EB/OL].(2020-10-14)[2023-05-07].http://hdzx.bjhd.gov.cn/2019/zxyx/szxw/202010/t20201014_4428554.shtml.

[11] 以智能制造引领产业转型升级,北京经开区描绘高精尖产业主阵地建设蓝图[EB/OL].(2022-08-22)[2023-05-07].http://kfqgw.beijing.gov.cn/zwgkkfq/yzxwkfq/202208/t20220822_2796529.html.

[12] 稳中见韧!经开区新一代信息技术产业龙头企业三季度业绩报捷[EB/OL].(2022-11-16)[2023-05-08].http://kfqgw.beijing.gov.cn/zwgkkfq/yzxwkfq/202211/t20221116_2859770.html.

[13] 北京市2021年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2022-03-01)[2023-05-07].https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202203/W020220527569515066130.pdf.

[14] 李国平,王立,孙铁山,等.面向世界城市的北京发展趋势研究[M].北京:科学出版社,2012:30-31.

[15] Riddle.Service-led Growth:The Role of the Service Sector in the World Development[M].New York:Praeger,1985:289-290.

[16] 程大中.论服务业在国民经济中的“黏合剂”作用[J].财贸经济,2004(02):68-73,97.

[17] 北京市统计局,国家统计局北京调查总队.北京统计年鉴2022[M].北京:中国统计出版社,2022:19-12.

[18] 蔡昉.生产率、新动能与制造业—中国经济如何提高资源重新配置效率[J].中国工业经济,2021(05):5-18.

[19] 北京市统计局,国家统计局北京调查总队.北京统计年鉴2022[M].北京:中国统计出版社,2022:3-19.

[20] 中华人民共和国统计局.中国科技统计年鉴2022[M].北京:中国统计出版社,2022:6.

[21] Porter M E.The Competitive Advantage of Nations[J].Harvard Business Review,1990(73):91.

[22] 葛红玲,方盈赢,李韫珅.北京数字经济发展特点及提升方向[J].科技智囊,2023(02):11-19.

[23] 黄宇金,盛科荣,孙威.基于企业大数据的京津冀制造业集聚的影响因素[J].地理学报,2022(08):1953-1970.

[24] 贺灿飞.基于演化视角的区域高质量发展及其对新时代首都的启示[J].科技智囊,2022(09):4-6.

Abstract:In the context of global industrial chain and value chain reconstruction and the acceleration of the construction of a new double-cycle development pattern in China,the acceleration of the construction of a high-grade,precision and advanced industrial development system in Beijing has become an important way to improve the innovation ability of enterprises,enhance the core competitiveness of the Beijing,Tianjin and Hebei city cluster,and achieve high-quality development. Based on the analysis of the development status of Beijing's high-grade,precision and advanced industries,the article puts forward the main problems in the development of industries and puts forward some countermeasures. It is found that there are some problems in the development of high-grade,precision and advanced industries in Beijing,such as the proportion of manufacturing industry is too low,which declines too early and too fast,the degree of correlation between industries needs to be further improved,and the innovation chain and industrial chain with international competitiveness need to be cultivated. In the future,Beijing should lay a solid foundation for manufacturing,promote the deep integration of high-grade,precision and advanced manufacturing and producer services,improve the allocation of factor markets,and increase the contribution rate of scientific and technological progress in industrial development.

Key words:High-grade,precision and advanced industries;Manufacturing;Industry linkages;Competitiveness