公选课“陶瓷艺术与制作”教学机制革新研究①

2023-05-23李权严岩于坤宋春林刘岗

李权, 严岩, 于坤, 宋春林, 刘岗

西南大学 材料与能源学院,重庆 400715

陶瓷是中华民族屹立于世界民族之林的形象代表之一,我国历史上不同时代陶瓷具有其非常典型的技术与艺术特征[1-3].经过数千年的科技发展,陶瓷工艺技术得到长足发展,陶瓷以其原料广、成本低、熔点高、硬度高、耐磨性好、抗氧化、抗热震等优异性能成为现代经济社会不可或缺的物品[4-6].陶瓷不仅仅用于餐具制造、卫浴建材及工艺鉴赏品等,更是广泛应用于机械、冶金、化工、环保、催化、隔/防热等工业生产与军工领域.开设陶瓷类公共选修课,从陶瓷发展历史、艺术特点、制造过程与科学技术知识等多方位整体把握其文化内涵,可以让不同专业背景的学生了解到陶瓷的发展历史与文化内涵.通过欣赏历代众多精美的陶瓷艺术品,领略中国人独有的自然观和思维方式,进而思考传统与现代技术的关系,增强同学们的民族自豪感、爱国自信心,促使其自发地去继承和发扬优秀的民族文化[7-8].了解传统陶瓷制备工艺及现代陶瓷发展现状,有利于掌握人类认识世界和改造世界的基本知识和方法,对提升学生的人文素养和科学素质具有重要意义[9-12].

以前该课程与大多数传统课程一样,以教师按书本主要内容的顺序讲解陶瓷发展史、鉴赏方法与价值,以及传统陶瓷制备全流程等内容为主,这种僵化、机械的方式导致学生课前、课上及课后基本不用动脑,全程被动听课就能接收一些知识,但繁杂的知识和充满挑战的实验导致学生厌学及敷衍实验的情况时有发生,不利于培养学生独立思考和解决问题的能力,难以达成提升人文素养和科学素质的教学目标.基于此,本文从明确课程定位、调整课程内容、革新教学方法、强化实验教学及优化考核过程等方面阐述该课程的教学改革措施,以激发同学们的学习热情、培养其实践动手能力和创新能力.

1 明确课程定位

“陶瓷艺术与制作”课程是以西南大学材料与能源学院材料物理专业为依托,以“陶瓷工艺学”、“无机非金属材料导论”、“结构陶瓷”等课程资源为基础,设立的面向非材料类大学生的文化与科学素质类公共选修课,旨在通过陶瓷这一中华文明的经典样式,从陶瓷的历史背景、审美特点、工艺过程与科技含量等方面多方位把握其文化内涵,让不同专业背景的学生了解与国同名的陶瓷的发展历史与文化内涵,同时熟悉相关的陶瓷科学技术知识;在全流程动手动心实验课程中,用朴素的泥土表达心怀久远的心灵图像.通过理论课程及实验课程的学习,让非材料类大学生对陶瓷材料与陶瓷艺术有更科学、深入、全面的认识,领略陶瓷的无穷魅力和伟大创新,实现从参与整个工艺制作流程到提升人文素养和科学素质的教学目标.

2 调整课程内容

西南大学是由西南师范大学和西南农业大学合并而成,相关学科总体上表现为院大人多,属于优势和强势学科,例如2022年上半年一个30人组成的班级涉及文史哲相关专业(汉语言、英语、绘画、广电编导、哲学、工商管理)学生14人,农学类专业(植保、园林园艺、茶学、自然生态)的学生8人,其他为计算机、数学师范类、地理科学类等学科专业的学生.衍生于材料与能源学院的“陶瓷艺术与制作”的教学内容就需要基于学生的背景进行调整,有关原料、坯料具体化学组成、微观结构、坯体和釉料的配料计算及陶瓷烧结理论等内容对文科、管理学、农学或跨专业工科生等学生显得过于深刻和抽象,因此学生对这些理论知识兴趣不足.

为了激发同学们的学习兴趣、提高学生们的艺术鉴赏能力、人文素养和学科交叉融合创新能力,达到培养具有高尚爱国情操、民族自豪感的社会主义接班人的课程目标,需要对课程内容进行增减,减少专业的、晦涩的理论体系知识,增加大部分学生能接受、感兴趣、用得着的内容.如删除原料具体化学组成与结构、坯体和釉料的配料计算及陶瓷烧结理论、窑具、陶瓷显微组织结构、制品缺陷分析等理论内容;在绪论部分增加和强化我国陶瓷技术发展的历程和辉煌成就,从陶到瓷的三大飞跃及我国各时期所取得发展的内容;原料部分主要介绍黏土、石英、长石等三大类原料及它们各自的性质和作用,其他更为细分的部分内容作为课后阅读资料;坯料部分主要介绍不同坯料类型及相关成型性能,删减坯料配料计算等部分;釉料部分主要介绍釉的作用、分类、特点及施釉工艺,并简单介绍坯釉适配性的原则和重要性,删减釉料配方、釉层形成过程的反应、析晶等;增加陶瓷的成型工艺,特别是3D打印等新型成型工艺的介绍,坯体干燥的作用、过程与方法;强化陶瓷装饰章节内容,并让同学们根据所学知识结合个人爱好,学以致用地设计自己陶瓷作品的装饰,有效激发其学习热情的同时提升创新设计能力;增加陶瓷艺术鉴赏章节及陶瓷与日常生活相关的知识介绍(如岩石鉴别、特种陶瓷的先进工艺与性能、新型的卫浴建筑陶瓷等),拓展丰富学生的知识储备,不再将陶瓷单纯地视为一种材料,而是与制造、国防、生命、文传等多学科融合发展的有机载体及文化传承媒介.

3 革新教学方法

根据知识点的难易及重要程度将教学内容梳理为学生课前、课后自学为主的课外知识点和课堂教学为主的线下知识点;线上知识点在学习通上上传包括景德镇传统制瓷工艺宣传片、景德镇制瓷天工开物72道工序、陶瓷原料的鉴定与选择、阿波罗瓷砖制备工艺流程、手工拉坯制备陶瓷、机器滚压成型制备陶瓷、碳化硅陶瓷刹车片生产工艺流程、古陶瓷鉴定、建筑卫浴陶瓷工厂生产流程、斗彩鸡缸杯背后的历史故事、3D打印成型工艺品陶瓷及陶瓷基电子元器件、陶瓷艺术设计、陶瓷装饰与造型搭配等视频或文献资料,方便学生课前、课后学习,不仅可以拓展学生们对陶瓷领域的认识,也有利于其理解并掌握课堂上重要知识点.

课堂教学方式上改变传统讲授法中的师生信息单向传递交流方式,通过学习通软件自带的投屏功能及附带的课堂提问(根据参与度决定是选人或抢答模式)、知识主题讨论、随堂测试等多种方式转变为师生交流、生生交流以达到更好的教学效果.另外由于上课学生来自十几个不同的学院,同学之间陌生,缺乏了解且一般不愿意主动互相交流,可根据实验中所用的实验设备将同学们分成3组,以团队任务的形式发布讨论、设计优化等任务,要求团队派出代表来阐述本组的创意来源、设计思路及最终作品的达成度,由于同组同学的专业背景差异巨大,相关的沟通会很热烈,团队协作更频繁.沟通交流的方式能较快地拉近同学之间的距离,培养学生人际交往能力的同时也培养了团队协作能力.

4 强化实验教学

实验内容主要有陶瓷的成型、干燥、修坯、装饰和施釉、烧成等5个部分,强化的地方: ①陶瓷的成型工艺实验课时增加一倍,成型方式从单一拉坯成型方式改为可选择雕塑、捏塑、拉坯及注浆成型等多种可选的成型方法,既解决了2~3人用一台拉坯机的拥挤也可照顾到同学们不同的兴趣、特长;②干燥方式突出自然干燥和烘箱热风干燥的对比,同学们通过测量坯体成型后和干燥后的尺寸来计算干燥收缩率,并根据坯体外形是否开裂、干湿手感来判别两种干燥方式的区别;③装饰和施釉实验中,给同学们提供多达12种颜色料的选择及多种工具、提供透明釉和裂纹釉两种釉料以便同学们根据自己的爱好来设计和创作作品.实验课程强化后同学们的动手能力得到更多的锻炼,个性化、多元化发展得到更好的发挥,实验作品的数量和质量显著提升.

5 优化考核过程

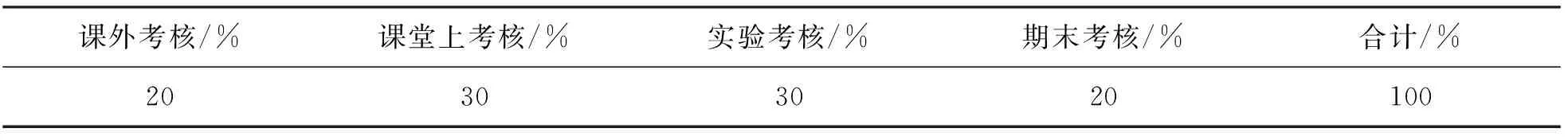

作为公共选修课,更注重借助学习通记录的平时表现来考核评定学生的学业表现.具体来讲,课外考核,通过学生在学习通里观看或阅读课程资料的次数以及观看后提交的读后感和赏析来进行考核;课堂上考核,通过学习通统计学生参与讨论、答题、课堂作业等互动活动和交流的次数来进行考核,以培养其口头表达能力,阐述自己的理解,答案正确与否在其次;实验课考核,根据学生制备的最后作品的造型、配色等阐述其创意理念和作品达成度来考核,主要锻炼学生的表达能力及团队协作动手能力;期末考核,尽量弱化期末试卷难度,主观题目占比较大,且题目大多是平时课堂讨论或课堂作业中提及到的,让同学们都能根据所学知识、所动手制作作品的经验,做到有话说、想说话,培养学生的归纳总结能力和书面表达能力.具体占比见表1.

表1 考核占比

6 革新效果与结论

“陶瓷制作与艺术”公共选修课进行教学改革后广受学生欢迎,教学班人数达到学校的满额要求.教学硬件、软件的提升,特别是借助教学软件学习通完善和丰富的功能,教学革新水到渠成,顺利实施.革新后该课程有以下特点: 教师可向学习通上传丰富的文献、图片及视频等课程资源,学生可欣赏到古今中外优秀的陶瓷艺术作品,并非常直观地感受到美的形式;加强对陶瓷与人类文明的发展史、艺术史和技术发展史的学习,不仅可以拓展知识面、加深对传统文化的认知,还可以了解我国历代精美陶瓷艺术品的辉煌成就,坚定民族自信;教学内容和课程资料更能结合学生所学专业,而分享陶瓷在艺术、日用品、建筑卫浴、智能制造、材料、化工等行业中的发展及作用,既开阔同学们的视野,同时也有利于培养学生的学科交叉融合创新能力;课堂教学交流形式的丰富及考核比值的加大有效地提高了学生主动参与课堂教学的积极性,既夯实了基础知识的学习,又锻炼了包括口头表达、归纳总结、逻辑推理、团队协作等能力.

总之,采用明确课程定位、革新授课内容、改革教学方法、加强实验教学、优化考核过程等方式对“陶瓷艺术与制作”进行教学革新,丰富了课程教学资源,使教学内容更加贴切、教学形式愈发多样化,最终充分调动了学生对该门课程的学习热情.此外,革新后课程更注重学生的信息检索能力、表达能力、艺术审美能力、实践动手能力、团队协作能力、学科交叉融合创新能力的培养,更加契合该课程对开阔学生视野、拓展知识面,提高艺术修养,提升科学、人文素养,培养爱国主义及继承传统文化涵养性情的目标.