林分密度和起源对不同年龄序列巨尾桉人工林生长及生产力的影响

2023-05-22易冠明李万年唐希远罗华龙

易冠明,李万年,唐希远,罗华龙,杨 梅

(1.广西壮族自治区国有七坡林场,广西 南宁 530031;2.广西高校亚热带人工林培育与利用重点实验室,广西 南宁 530004;3.广西大学林学院,广西 南宁 530004)

桉树是世界四大速生树种之一,也是我国三大速生树种之一.桉树具有干形通直、材质优良且生长迅速的优势,能够实现当年造林即成林[1].中国每年生产的桉树木材约3 000万m3,以低于全国10%的人工林面积生产了高于全国1/4的木材年产量[2].广西地处亚热带地区,气候条件优越,是我国南方速生丰产林和工业原料林基地建设的重要地区.该地区人工种植桉树历史悠久,产生的经济效益十分可观,已成为带动当地经济发展的重要产业.

巨尾桉(Eucalyptusgrandis×E.urophylla)是通过Eucalyptusgrandis和Eucalyptusurophylla杂交而来的优良树种,相比亲本,具有生长更快、出材量更大、轮伐期短的特点,非常适合在广西大规模造林[3-4].但普遍存在的过度密植和连代萌芽栽培容易浪费珍贵的种苗和肥料资源,导致造林和管理成本增加,降低了投入产出比,而且常常超过林地环境容纳量,徒耗林地土壤养分,造成物种多样性下降等一系列环境问题.此外,过度疏植也会产生山地裸露,存在林分光温失调、水分过度蒸发、土地干旱等弊端[5-6].然而,巨尾桉人工林在广西的发展过程中尚未总结出林分密度和林分起源间的最佳搭配模式,在一定程度上限制了林地生产力的进一步提高.

目前,针对巨尾桉人工林生长和生产力的研究主要集中在林分因子与林龄关系[3],混交林生物量分布特征,树高和胸径的生长关系[7-8],生物量动态[9],出材率、根径、胸径和树高模型[10-12]等;关于巨尾桉人工林林分密度的研究主要集中在密度对生长指标的影响[13-14]、大径材培育下的密度调控[15]、密度效应模型[16]、经济效益对比[17]等;有关林分起源的研究主要集中在萌芽林定株高度[18],萌芽更新培育技术[19-20],植苗林和萌芽林的生长因子关系模型[21],生长效益、植物群落变化和水土流失规律[22-24]等.综上可见,将密度和起源对巨尾桉人工林生产力的影响结合起来进行研究还鲜有报道,对巨尾桉人工林生长进行连年监测,并结合林分密度和林分起源,研究连续林龄下这两个因素间的交互作用对林分生长和蓄积影响也十分缺乏.因此,本研究探讨胸径、树高、材积和蓄积随林龄、密度和起源的变化规律,旨在分析巨尾桉人工林生长在一个轮伐期内不同林龄下的密度和起源效应,揭示密度和起源对不同发育阶段林木生长特性的动态影响规律及其交互作用对林分生产力的影响,可为进一步开展桉树人工林可持续经营研究提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 试验样地概况

试验样地位于广西壮族自治区西南部的七坡国有林场,22°28′~22°46′N,107°59′~108°18′E,属大明山系南向西支的延伸,地形西南高东北低,海拔200 m左右,坡度在20°~30°,地貌以丘陵为主.土壤类型为赤红壤,土壤酸度高,表土pH小于4.5,有机质含量大多小于2%,氮、磷、钾含量为中等水平.林场地处北回归线以南,气候属南亚热带气候,纬度低,日照时间长,热量丰富,雨量充沛.全年平均气温22 ℃左右,极端高温38.4 ℃,极端低温-2.6 ℃.全年降雨量1 200~1 300 mm,相对湿度79%左右.群落主要由桃金娘(Rhodomyrtustomentosa)、岗松(Baeckeafrutescens)、华南毛柃(Euryaciliata)、白背叶(Mallotusapelta)等植物组成,草本层有铁芒箕(Dicranopterisdichotoma)、五节芒(Miscanthusfloridulus)、金茅(Eulaliaspeciosa)、画眉草(Eragrostispilosa)、鹧鸪草(Eriachnepallescens)等.

巨尾桉人工林植苗林所用苗木均为优良无性系DH32-29(营养杯),苗高20~30 cm,造林时施放基肥(钙镁磷肥)0.5 kg/株;萌芽林由第1代巨尾桉植苗人工林采伐后的伐桩上培育萌芽条成林.一个轮伐期内连续追肥4 a,前3 a于每年9月前追施1次复混肥(N、P、K 质量比为 15∶6∶9),施肥量为0.5 kg/株(1 a生苗木施肥量为0.25 kg/株);第4年追施1次有机肥,施肥量为2.0 kg/株(1 a生施肥量为1 kg/株).

1.2 试验地设置

本试验采用两因素随机区组设计,因素1设6种林分密度处理,分别为1 050、1 200、1 350、1 500、1 650、1 800株/hm2,株行距分别为2.5 m×4.0 m、2.0 m×4.0 m、2.5 m×3.0 m、2.5 m×2.5 m、2.0 m×3.0 m和2.0 m×2.5 m;因素2设2种林分起源处理,分别为植苗林和萌芽林,共12个处理,每个处理设10个重复样地,每个重复样地小区面积为0.04 hm2(20 m×20 m).由于巨尾桉的最佳经济轮伐期为7 a[3,25],所以本试验于2012年皆伐后保留伐桩萌芽或者重新植苗造林,从2013年开始至2019年,每年9—12月测定1次胸径和树高,共观测7 a.测定时,避开林缘行和林缘株,对中间剩余树木进行每木检尺,调查的样木株数不少于30株.

1.3 林分生产力计算

单株材积由每木检尺的数据通过巨尾桉二元材积方程迈耶式计算[26]:

V=-0.022 603+0.007 246D-0.000 59D2+0.000 003DH+0.000 047D2H

,

(1)

式中:V为单株材积(m2);D为胸径(cm);H为树高(m).样地蓄积量为样地所有林木材积的累加值,每hm2蓄积由样地蓄积量按照面积和株数换算[27].平均生长量在数值上等于总生长量除以年龄,连年生长量在数值上等于林木生长进程中各年度的当年生长量.

1.4 数据统计分析

使用Microsoft Excel 2013进行数据统计整理及表格制作,采用IBM SPSS Statistics 25中的t检验、单因素方差分析(One-way ANOVA)和Origin 2023软件中的双因素方差分析(Two-way ANOVA)检验不同林分密度和林分起源下的林分生长差异和交互作用,并制图.数据采用平均值±标准差表示,采用P<0.05评价各处理间的差异显著性.

2 结果与分析

2.1 林分密度对巨尾桉人工林平均树高和胸径生长的影响

巨尾桉人工林林分平均树高总生长量、平均生长量和连年生长量在不同林分密度间的差异性见表1,相应生长过程见图1.由表1可知:1 a生林分的树高总生长量和平均生长量、连年生长量在不同密度间差异均不显著;2~7 a生在1 050或1 200株/hm2显著最高(P<0.05),但4 a生和6 a生除外,其中,6 a生的总生长量和4 a生的总生长量、平均生长量和连年生长量均在1 800株/hm2显著最高;而在适宜轮伐期的5~7 a生时,总生长量、平均生长量和连年生长量均在1 350株/hm2显著最低(P<0.05).由图1可见:树高总生长量在7 a生1 050株/hm2密度下达到最高,而平均生长量整体高于连年生长量,且均呈现随林龄增加而下降的趋势.

表1 林分密度对连续林龄树高生长的影响Tab.1 Effect of stand density on high growth of continuous forest age

不同大写字母表示同一林龄下不同林分密度间差异显著,P<0.05.图1 不同林分密度下树高的生长特征Fig.1 Growth characteristics of tree height at different stand densities

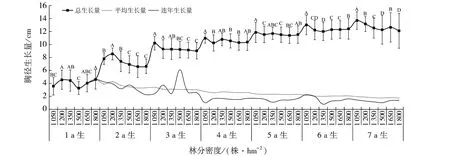

林分密度对连续林龄胸径生长的影响见表2,胸径的生长特征见图2.由表2可知:1 a生林分胸径总生长量和平均生长量、连年生长量在1 800株/hm2(P<0.05)显著最高;2~7 a生在1 050或1 200株/hm2显著最高,但3 a生除外,3 a生的连年生长量在1 500株/hm2显著最高.由图2可见:胸径总生长量随着林龄增加而升高,且在每个林龄下随着密度的增加呈先上升后下降的变化趋势,7 a生时,1 050株/hm2密度达到最高;平均生长量整体高于连年生长量,均随林龄增加呈下降趋势.平均生长量和连年生长量在6 a生不同密度间差异更加明显.

表2 林分密度对连续林龄胸径生长的影响Tab.2 Effect of stand density on DBH growth in continuous forest age

不同大写字母表示同一林龄下不同林分密度间差异显著,P<0.05.图2 不同林分密度下胸径的生长特征Fig.2 Growth characteristics of DBH at different stand densities

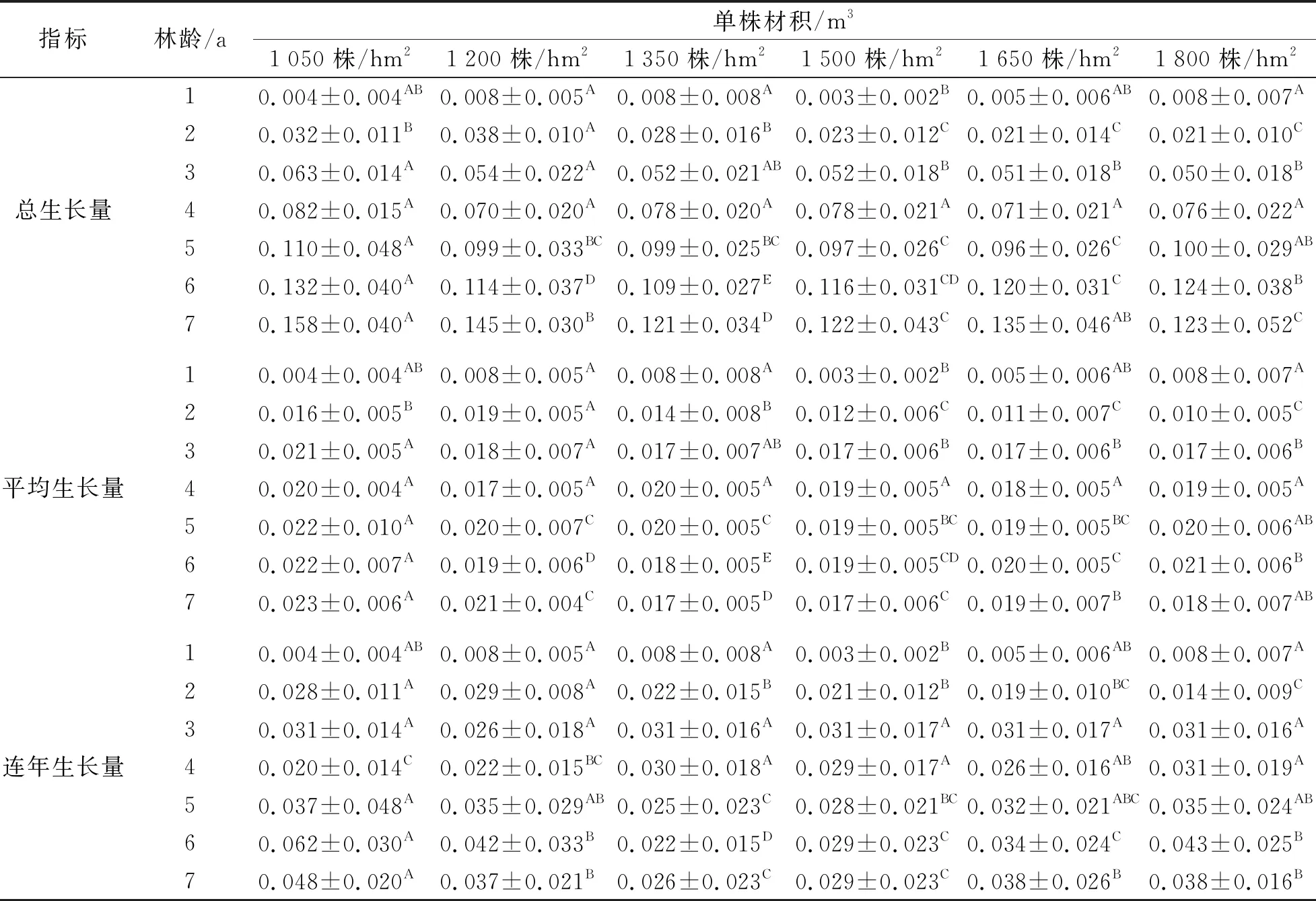

2.2 林分密度对巨尾桉人工林单株材积和每hm2蓄积的影响

巨尾桉人工林林分平均单株材积的总生长量、平均生长量和连年生长量在不同林分密度间的差异性见表3,积累特征见图3.由表3可知:1 a生林分的单株材积总生长量和平均生长量、连年生长量在1 350株/hm2显著最高(P<0.05);2 a生时在1 200株/hm2显著最高;3~7 a生均在1 050株/hm2显著最高,但4 a生除外,4 a生的连年生长量在1 800株/hm2显著最高.由图3可见:单株材积总生长量随林龄增加而增加,7 a生1 050株/hm2达到最高;平均生长量整体低于连年生长量,前3 a整体呈上升趋势,随后平稳变化;连年生长量随林龄增加呈缓慢上升趋势,6 a生1 050株/hm2达到最高;平均生长量和连年生长量在4 a生时曲线相交,达到数量成熟.此外,总生长量、平均生长量和连年生长量均于6 a生在不同密度间差异更加明显.

表3 林分密度对连续林龄单株材积的影响Tab.3 Effects of stand density on individual volume of continuous forest age

不同大写字母表示同一林龄下不同林分密度间差异显著,P<0.05.图3 不同林分密度下单株材积的积累特征Fig.3 Characteristics of individual stock product accumulation at different stand densities

林分密度对连续林龄每hm2蓄积的影响见表4,积累特征见图4.由表4可知:除2 a生的总生长量和平均生长量在1 200株/hm2下显著(P<0.05)最高,以及3 a生时连年生长量在1 500株/hm2下显著最高外,其余1~7 a生林分的每hm2蓄积总生长量和平均生长量、连年生长量均在1 800株/hm2下显著最高.由图4可见:每hm2蓄积总生长量随林龄增加而明显增加,在6 a生1 800株/hm2达到最高,且在每个林龄下整体均呈随密度增加而增加的趋势,增幅在6 a生时达到最高;平均生长量整体低于连年生长量,且随林龄变化不大;连年生长量在前3 a逐渐增加,之后随林龄变化不明显,但随密度波动较大,一般在1 500或1 800株/hm2达到最高.总生长量、平均生长量和连年生长量于6 a生时在不同密度间变幅更大、差异更加明显.

表4 林分密度对连续林龄每hm2蓄积的影响Tab.4 Effect of stand density on accumulation of continuous forest hectares

不同大写字母表示同一林龄下不同林分密度间差异显著,P<0.05.图4 不同林分密度下每hm2蓄积的积累特征Fig.4 Accumulation characteristics of hectare accumulation at different stand densities

2.3 林分起源对巨尾桉人工林生长和蓄积的影响

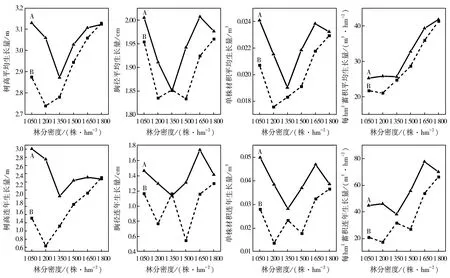

综合1~7 a生所有林分分析不同林分密度下不同起源间的生长和蓄积差异,结果见图5.由图5可见:林分平均树高、胸径、单株材积和每hm2蓄积的总生长量除了在1 500株/hm2下的2个林分起源间差异不显著外,其余密度下的植苗林和萌芽林间均存在显著差异(P<0.05),在1 200株/hm2密度下起源间的差幅最大,分别达到了3.58 m、1.76 cm、0.05 m3和54.84株/hm2.低林分密度(1 050和1 200株/hm2)下的树高、胸径和单株材积,以及高密度(1 800株/hm2)下的每hm2蓄积均为植苗林显著高于萌芽林.

不同小写字母表示各林分密度下不同起源间差异显著,P<0.05.图5 1~7 a生林分总生长量在不同林分起源间的差异性Fig.5 Differential analysis of total growth of stands from 1 to 7 years between the different origins

本研究中,7 a生巨尾桉人工林树高、胸径、单株材积和每hm2蓄积的平均生长量和连年生长量均表现为植苗林显著高于萌芽林(P<0.05).其中,树高的平均生长量和连年生长量在林分起源间的差异随着密度增加而减小,在密度为1 350株/hm2时植苗林和萌芽林的树高、胸径、单株材积和每hm2蓄积的增长量比较接近,在1 800株/hm2时,不同起源间的生长量趋于一致.此外,树高、胸径、单株材积随着林分密度的增加整体呈先下降后上升的趋势,而每hm2蓄积则随密度增加持续增加.7 a生林分平均生长量与连年生长量在不同林分起源下的差异特征见图6.

不同大写字母表示不同起源间差异显著,P<0.05.图6 7 a生林分平均生长量与连年生长量在不同林分起源下的差异特征Fig.6 Differences of 7 a forest average growth and annual growth under the different origins

对1~7 a生巨尾桉林分生长和蓄积的总生长量、平均生长量和连年生长量进行双因素方差分析,结果见表5.由表5可知:除树高连年生长量和每hm2蓄积连年生长量在林分密度和林分起源间存在显著(P<0.05)的交互作用外,其余生长量指标在密度和起源间存在极显著(P<0.000 1)的交互作用.

表5 巨尾桉人工林的生长蓄积在不同密度和起源间的双因素方差分析Tab.5 Two-way ANOVA of growth and accumulation of Eucalyptus grandis × E.urophylla plantation at different densities and origins

3 讨 论

3.1 林分密度对巨尾桉人工林树高和胸径生长的影响

在桉树人工林培育中,林分密度是林分结构的数量基础,决定着林分内个体发育过程和林分群体生长特性、竞争关系[28].本研究中,巨尾桉植苗林和萌芽林树高和胸径的总生长量随着林龄的增大而显著增加,在不同林龄间存在差异,这与黄平升等[21]对巨尾桉的研究结果一致,他们发现,广西南宁巨尾桉的树高和胸径与造林年限之间存在密切关系.梁理勇等[29]研究表明,巨尾桉人工林的树高与胸径呈现正相关且随林分密度增加而降低,这与本研究的林分树高和胸径在前3 a随密度的变化趋势一致.许宇星等[30]研究发现,1 a生巨尾桉的平均树高、胸径在9种不同密度间差异显著,而本研究表明,1 a生巨尾桉的树高在不同林分密度间差异不显著,可能是因为本研究中林分密度跨度较小.

本研究中,随着林龄增加,巨尾桉树高和胸径的总生长量、平均生长量和连年生长量在不同密度间的差异不断增大,在6 a生或7 a生时差异最大,说明造林后期密度对树木个体生长的影响比前期更大.有研究[31]表明,在林分密度为840~2 505株/hm2时,随着密度的增加,巨尾桉胸径速生期有缩短的趋势.本研究中,巨尾桉树高和胸径的总生长量在1~4 a的增幅比5~7 a大,而平均生长量和连年生长量均随林龄增加而下降,说明不论在何种密度下,巨尾桉人工林前4 a的树高和胸径生长速度较快,到6、7 a时长势会减缓,速生期也会缩短.有学者[17]认为,由于巨尾桉生长快、树冠大,其林分应适当疏植.本研究显示,综合各林龄看,当林分密度为1 050和1 200株/hm2时,树高和胸径的总生长量显著更高,可见,合理疏植对于巨尾桉人工林的树高和胸径生长具有促进作用.

3.2 林分密度对巨尾桉人工林材积和蓄积的影响

密度控制也是林分提质增产的重要营林措施,对林地生产力的发挥也有显著影响[32].本研究中,巨尾桉植苗林和萌芽林的单株材积和每hm2蓄积的总生长量均随林龄增加明显上升,其中,单株材积从第2年也开始呈阶梯式大幅增长,但增幅均在第7年有所减缓,这印证了另一项研究结果:1~7 a生巨尾桉的单株材积生长速生期在第2~6年[33].杨卫星等[34]发现,到4 a时,巨尾桉人工林材积的连年生长量和平均生长量尚未相交,说明4 a生林分还没有达到数量成熟,而本研究中的巨尾桉在4 a时已经达到了数量成熟,原因可能是经营措施和气候不同.此外,本研究还发现,单株材积和每hm2蓄积的平均生长量与连年生长量在前3 a明显增加,之后稳定地上下波动,在4 a时曲线相交,达到数量成熟,且均在6 a时生产力的增量达到最大值,但在7 a时每hm2蓄积增长明显减缓.因此,建议在造林4 a后可以根据培育目标开始采伐,从而可以较快地获得更大的木材产量.该地区的巨尾桉植苗林和萌芽林生产高效的适宜轮伐期应为4~6 a,这与多数巨尾桉轮伐期研究的结果一致[20,31,33].有研究[35]发现,尾巨桉(Eucalyptusurophylla×E.grandis)人工林蓄积于6.3 a前在不同林分密度间差异极显著,这与本研究中每hm2蓄积在前7 a不同密度间差异显著的结果一致.

综合各林龄看,巨尾桉的单株材积总生长量在林分密度较小时(1 050和1 200株/hm2)高于其他密度,且林龄越大越显著;而林分蓄积在最大林分密度(1 800株/hm2)时显著最高.卢三妹等[36]对巨尾桉的研究表明,适当提高林分密度对于提高林分蓄积有益;骆栋卿等[14]也发现,营造桉树密植林有利于蓄积量和生物量积累,适合发展为纸浆林和生物质能源林,这与本研究结果一致.但单株材积总生长量在1 050株/hm2密度下显著高于其他密度.其他学者[13]也发现,当林分密度为1 110株/hm2时,单株材积达到最大,这说明若想获得更高的单株产量,需要适量疏植.由此可见,巨尾桉人工林低密度造林适宜培育巨尾桉大径材,而高密度造林可以保证更大的蓄积生产力.

3.3 起源对巨尾桉人工林生长和生产力的影响

由于桉树根系发达,伐桩的萌芽能力强,因此,桉树人工林的起源方式除了植苗造林外,萌芽造林技术也十分成熟,针对这两种起源下的林分生长和生产力差异的研究也越来越多[34].汤建福[37]在分析桉树植苗造林与萌芽造林的林分生长量及经济效益后发现,3.5 a生植苗林的林分平均树高、胸径、材积和蓄积分别比萌芽林至少提高3.1%、1.7%、7.1%和15.9%,到6 a生其经济效益提高了44.3%;王劲松[23]也发现,植苗林连年生长量及经济效益大于萌芽林,且植苗林年均利润及净现值逐渐趋于平稳增长,而萌芽林生长后劲不足,这与本研究结果一致,可能是因为萌芽造林后早期生长较快,但衰老速度也快.本研究中,巨尾桉人工林的平均树高、胸径、单株材积和每hm2蓄积在低密度(1 050和1 200株/hm2)和高密度(1 800株/hm2)下植苗林都显著高于萌芽林,且明显高于其他林分密度.叶绍明等[38]的研究表明,相同密度下(1 097和2 119株/hm2),植苗造林的尾巨桉人工林生物量高于萌芽造林的人工林,这与本研究的林分密度范围相似,与本研究结果也一致.由此可见,巨尾桉人工林在低密度或高密度造林时,植苗林比萌芽林长势更好,总生产力更高.

4 结 论

广西国有七坡林场巨尾桉人工林1 a生时林分平均树高在不同林分密度间差异不显著,从2 a开始林分平均树高、胸径和单株材积的生长量表现为低林分密度>高林分密度的趋势,树高和胸径的总生长量在1 050株/hm2的密度下显著高于其他密度,且随着林龄和林分密度的增加,平均生长量和连年生长量逐渐降低,最适宜巨尾桉林分内个体发育的林分密度为1 050和1 200株/hm2.因此,适当疏植有利于巨尾桉人工林树高和胸径的生长;而每hm2蓄积生长量则从3 a开始呈现高林分密度>低林分密度的趋势,最适宜林分蓄积增长的林分密度为1 800株/hm2,在4 a生时达到数量成熟,4~6 a为最佳轮伐期.

从整个轮伐期内的生长表现来看,在1 050、1 200和1 800株/hm2的林分密度下,巨尾桉人工林林分的平均树高、胸径、单株材积和每hm2蓄积都是植苗林显著高于萌芽林,而在1 350和1 650株/hm2林分密度下,萌芽林的生长和林分生产力显著高于植苗林;当林分生长到7 a时,植苗林在所有林分密度条件下均显著高于萌芽林.低密度造林(1 050株/hm2)有利于巨尾桉植苗林的大径材培育,而高密度造林(1 800株/hm2)有利于萌芽林的大径材培育,植苗林和萌芽林在高林分密度下均能获得最高的蓄积量.