盛世下的转变

2023-05-21宋宇童

摘 要:唐代是敦煌壁画的繁荣时期,壁画中的马图像取得了技术性与艺术性的突破,在图像的造型、技法、构图、风格等方面与之前有了很大不同。敦煌壁画中初唐和晚唐的马图像的对比研究,可以反映敦煌壁画中马图像在唐代的发展变化。分析马图像的艺术特点与风格变化,可以展现出唐代鞍马绘画的时代精神。

关键词:马;敦煌壁画;唐代绘画

习近平总书记在敦煌研究院座谈时曾说“敦煌文化展示了中华民族的文化自信”。敦煌莫高窟是中国的文化艺术宝库,对于敦煌的研究有助于深入学习中华民族的优秀传统文化。壁画艺术是石窟艺术的重要组成部分,敦煌壁画不仅反映了一千多年中国佛教美术的发展,还体现出古代人民日常生活的各个方面,如敦煌壁画中出现的很多马图像就是对古人出行工具的反映。唐代是敦煌壁画中马图像的繁荣时期,对比初唐壁画与晚唐壁画中马图像的背景、造型、技法、构图、风格五个方面,可以了解唐代敦煌壁画中的马图像的发展变化。

一、两个洞窟与壁画的介绍

敦煌375窟是初唐代表石窟,在洞窟西壁的南側和北侧分别为初唐武德时期绘制的佛传故事《逾城出家》和《乘象入胎》,它们以组画的形式在不同洞窟中多次出现,用来表现佛陀的生平事迹。《逾城出家》讲述了释迦摩尼出家的故事,其中的马图像可以作为比较的对象。敦煌156窟是晚唐时期的代表石窟,学界多认为此窟修建于861-865年的唐咸通时期,它被认为是张议潮的功德窟。张议潮推翻了吐蕃对于河西的统治,并使河西归附于唐王朝。他被唐宣宗封为归义军首任节度使,敦煌遗书有诗称赞:“河西沦落百余年,路阻萧关雁信稀。赖得将军开旧路,一振雄名天下知。”石窟的主室南北两壁下部分别绘有壁画,画旁提书“河西节度使检校司空兼御史大夫张议潮统军除吐蕃收复河西一道行图”和“司空夫人宋氏行李车马”,两幅出行图合称“张议潮夫妇出行图”。《张议潮统军出行图》中马的图像可以作为比较的对象。

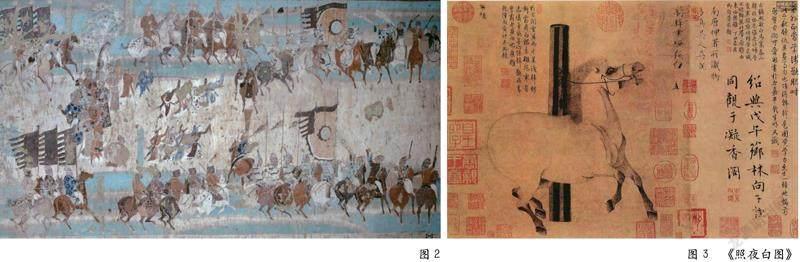

敦煌375窟《逾城出家》中的马图像具有隋代遗风,体型和四肢修长,动作变形夸张,四天王捧着马蹄腾空,坐在马上的悉达多太子梳高发髻带宝冠,穿传统宽袍大袖的汉装,身后有仆人跟随,身边围绕着富有动感的祥云,天空还有两个飞天指引,具有浪漫色彩(如图1)。《张议潮统军出行图》中的马的数量众多,形象健美威武,呈现出唐代鞍马绘画的特点。骑马者按照节度使旌节制度次序排列,疏密结合,前后呼应。图像气势宏伟,反映出当时张议潮出行的盛况(如图2)。

二、图像的背景比较

两幅壁画都属于唐代的敦煌壁画,其中的马图像都产生于相同的绘画基础与社会基础。马图像具有悠久的历史,在岩画上已经有马图像的存在,如北方宁夏地区的中卫岩画,南方贵州岩画等,风格大多简约粗犷。秦汉时期的壁画、画像石、画像砖上出现了大量的鞍马的图像,魏晋南北朝时期著名的绘画作品《洛神赋图》《北齐校书图》《仪卫出行图》中均含有马的形象,这些马造型生动、技法成熟。隋代有众多善于画马的鞍马画家,如当时的著名画家展子虔,他常画车马出行的雄壮气派,所画的马已经达到了形神兼备的程度,《广川画跋》中评价他“作立马而有走势,其为卧马则有腾骧起跃势,若不可掩覆也”。隋代的发展为唐代鞍马绘画的繁荣奠定重要基础[1]。

唐代社会爱马风气盛行,原因可以归纳为以下三点。第一,宋代学者朱熹曾说过“唐源流于夷狄”,北朝以来少数名族和汉族融合,因此游牧文化和汉文化互相影响,对于马的喜爱也是游牧文化的重要组成部分。受此文化的影响,人们对马的喜爱程度提高。第二,马与人的日常生活密不可分,例如骑马出行、游猎骑射、打马球等活动为许多贵族所喜爱。第三,由于古代战争需要,唐代从国外大量引入良马和养马专家,还继承并完善了隋代的马政制度,设置了太仆寺、驾部、尚乘局和为狩猎提供服务的闲厩使,使马获得了良好的喂养和管理[2]。在这种爱马的风气下,画家也积极描绘马的形象,鞍马绘画在唐代盛行,鞍马画科在此时独立于其他画科。唐代产生了大量鞍马画家,如曹霸、韩幹、韦偃等,他们的绘画注重写实,表现出马的神态气质.其中曹霸画马瘦削而韩幹画马丰肥,韦偃画马具有野情野趣,这些画都展现了唐代鞍马画的繁荣景象。

在此绘画基础与社会基础上,两幅壁画上的马图像还具有不同的时代背景。据考证敦煌375窟中《逾城出家》是初唐武德初年所做的石窟壁画。而学界对156洞窟的开凿年代的意见不统一,大体有 861至865 年之间、858 年前后、851至856 年等三种观点。多数学者认同敦煌375窟开凿于晚唐的861至865年的说法。武德初年,唐王朝直接控制敦煌地区,朝廷采取了一些有效的政治措施,使得当地的经济得到恢复和发展,社会较为稳定。同时由于社会生产,政治管理,思想冲突等诸多原因,唐初武德年间的帝王唐高祖李渊对佛教采取限制态度。但由于他在位时间较短,并且前朝隋文帝父子推崇佛教,隋代莫高窟开凿了大量石窟,使得当时的敦煌地区的佛教艺术依然受到隋代影响继续发展,呈现出隋代遗留的风格特征。晚唐861至865年的敦煌则处于张议潮的统治之下。张议潮在寺院的寺学接受过教育,有个人的佛教信仰。同时佛教一直是敦煌的历代地方长官进行统治的重要手段,中唐时期敦煌的吐蕃统治者也有推崇佛教并组织抄写经书的经历。因此张议潮把佛教作为政治活动的重要工具,他与高僧交好,整顿教团,推动敦煌佛教文化与中原的交流[3]。晚唐时期的敦煌石窟得到大量开凿,敦煌壁画再一次进入了繁荣的时期。

三、马图像的形象比较

马的形象可以从造型和动态两个方面进行分析。造型上两种马图像各有特点,敦煌375窟《逾城出家》的马具有隋代遗风。张彦远在《历代名画记》中说:“古之马,喙尖而腹细。”这里的马也有类似的表现,它的头部较窄,体型健壮,四肢修长,结构表现较少。画家对现实中的马进行了变形和夸张,使图像上的形体更为灵动优雅,具有浪漫的幻想色彩。敦煌156窟《张议潮统军出行图》的马属于典型的唐马样式,它的头部刻画精细,身形健壮,臀圆腰肥,四肢修长有力,形体结构刻画准确,比例合理,具有丰满剽悍的形象特点。

动态上两种马图像也具有不同的艺术效果,《逾城出家》的马的脖子弯曲内敛,四肢被形态各异的天王托起,两只前蹄上抬,呈现出轻盈腾飞的动态,生动且具有感染力,呈现出富有动感的画面效果。《张议潮统军出行图》的马整体向右上方倾斜,呈现出前进的动势。不同的马对应着不同骑者的身份显示出了不同的动作姿态,如画面中心人物张议潮所骑白马体型非常高大健壮,马头恭顺下垂,行走速度慢且沉稳,反映出马的优雅高贵和恭顺品格。而位于张议潮之前的衙前兵马使所骑的棕色大马,体型健美,四肢腾空作飞奔的状态,与骑乘者的武职身份对应,表现出骁勇善战的姿态[4],可见画家画马时注重马的写实性和个性化表现。

两种马的形象可以反映出不同时代敦煌壁画上马的不同特色。《逾城出家》的马显示出初唐时期的敦煌壁画还没有受到当时中原文化的影响,依然具有隋代的特征。莫高窟壁画传承千年,形成一套完整的洞窟壁画图像传承体系,敦煌壁画上隋代马图像由北朝马图像发展而来。北朝马图像的形成受到了中原文化和西域文化的影响,一方面它继承了汉代绘画善于夸张的传统,如汉代画像砖上的马图像同样夸张变形,具有神異性,另一方面敦煌位于河西走廊连接东西文化,它成为西域和印度的艺术向中原传播的第一站[5],西域艺术中的古朴单纯也可以在马图像上体现出来。隋代马的形象在北朝基础上出现了写实的倾向,体型较为健壮并出现了简单的结构特征,属于“喙尖而腹细”的形象到唐马的丰肥形象的过渡。

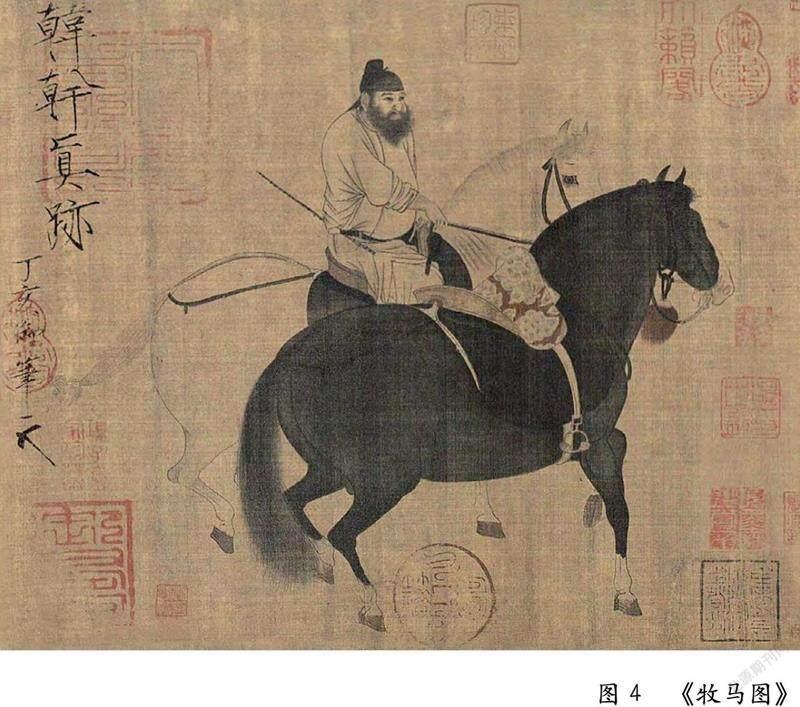

《张议潮统军出行图》的马形象与唐马的典型形象一致,如唐代著名鞍马画画家韩幹,杜甫曾评价他“画肉不画骨”,他所画的马具有膘肥体厚的特点,这与盛唐时期画马风格一致,这种风格展现了主人的财富权势,也反映了当时人们的审美风尚。在他的作品《照夜白图》中,玄宗喜爱的御马被拴在木桩上,马的体型圆润肥壮,结构准确,四肢有力蹬地,昂首嘶鸣,表现出想要挣脱束缚的神态,表现出马具有桀骜不驯的鲜明个性(如图3)。

四、构图的比较

从具体构图来看,《逾城出家》中以太子骑马为构图中心,马蹄由四个力士托起形成腾飞的姿态,身后一人持扇侍立且体型较小,前后形成了主次对比和动静对比。天空中有两位姿态优美的飞天,一位在太子前向下散花,一位追逐前行,画面的空隙处有流云和飘带点缀,具有大小疏密的变化。图像还呈现出了流动的s型,具有装饰性和流动感,既平衡稳定又生动活泼。整体构图均衡,画面饱满,主体突出,表现出浪漫生动,寓意明确的佛传故事。敦煌壁画从北朝时期就出现了丰富的构图,如波浪型、s型、之字型等,这些构图符合中国传统形式美的原则,给观看者以美的享受。

《张议潮统军出行图》全图采用传统的散点透视,鸟瞰式构图,以山水树木为画面背景,山水做出了近景与远景的区分,树木错落分布,起到分割画面的效果。人物依照唐代旌节仪式的礼制次序,描绘了张议潮接受唐朝廷旌节仪式的仪仗队伍。《“张议潮夫妇出行图”的图像学考察》总结从前往后的排列顺序为:1.横吹队;2.执矟仪仗、五方旗、队旗;3.导引官;4.衙官(都押衙);5.伎乐舞队;6.衙官(引驾押衙);7.节度使张议潮;8.子弟军;9.射猎、驼运和马球队,共9组人物图像[6]。马随着不同的人物职能表现出不同的个性特点。九组画面呈方形、菱形,三角形排列,方形、菱形的队伍人物数量相对众多,三角形队列则人物稀少,疏密结合,透视完整,呈现出复杂有序的画面构成效果。

从构图类型来看,敦煌375窟中《逾城出家》属于主像式构图,它是指在方形画面内,以主体人物为中心表现主题思想,如敦煌壁画中一些本生故事、说法图都属于这一类型[7]。敦煌156窟中《张议潮统军出行图》属于长卷式构图,此构图的特点是描绘的内容多,画幅长。这里的长卷式构图在敦煌北凉时期就出现,唐代沿袭了这种构图形式,在风格上更加疏朗大气,在功能上多表现盛大的宗教或出行礼仪场面,画面上注重写实性和物体的空间关系[8],展现出了比以往更高的艺术水平和浓重的世俗色彩。

五、马图像技法的比较

叶朗在《现代美学体系》中提到,敦煌壁画的表现技法有两个来源,一是中国传统的壁画技法,是南齐谢赫《古画品录》所概括的六法。二是西域传来的壁画技法,包括印度、阿富汗等地传到敦煌的技[9]。对于马图像的技法可以从底色、绘画过程、上色方式三个角度进行分析。

从底色的选择进行分析,敦煌375窟中《逾城出家》的画面以土红色为底色,土红色是敦煌壁画早期常见的用于底色的色彩,具有稳重,古朴的特征。敦煌156窟中《张议潮统军出行图》的壁面改变底色土红色为白地色,更加便于表现画面的情节。

从绘画过程进行分析,《逾城出家》先用墨线起稿,展现了以线造型的中国画技法在敦煌石窟佛教绘画中的运用。然后简单的晕染表现人物和马的特征,用色阶的变化表现服装。画面上的物体在色彩上发生了氧化反应自行褪色,画面线描也已经脱落,形成了一种只见轮廓和动态的特殊效果。变色后物体呈现出灰黑色,使画面的底色形成鲜明的色彩对比。《张议潮统军出行图》同样是先起稿,然后进行颜色的平涂和晕染,运用浓淡虚实的技巧,充分地进行了细部刻画。在绘画过程中用不同颜色对马进行区分,有白马、枣红马、赭黄马和棕黑马,有的马的皮毛还有花斑,整体画面色彩和谐且丰富。同时在每匹马头部、鬃毛、胸、腹、臀、腿、关节、蹄部都加以渲染,细腻的刻画使得马的形象更加真实饱满。壁画基本完成后用颜色较深的墨将线条重新勾勒,整体画面的线条流畅、圆润、有力度,反映出了当时成熟的勾线技法。

从上色方式进行分析,敦煌壁画基本上使用两种晕染法,一种是西域的叠晕法,即画史上的“凹凸法”,一种是我国汉晋以来传统的渲染法[10]。二者结合形成了敦煌表现立体感和不同层次的绘画方法。《逾城出家》的马图像上色简单粗犷,而《张议潮统军出行图》的马图像上色细腻真实,从马柔顺的下垂的鬃毛、丰满的身体、灵活结实的腿蹄上可以体现出来,这是由于唐代对动物绘画真实感的追求,主张对对象进行观察写生,使晕染技法不断发展和完善。这一点在长安绘画中也可以体现出来,如唐代韩幹的《牧马图》中运用了纤细遒劲的线条准确表现马的形体,勾线和染色非常细腻,渲染马的结构和细部的方法与壁画中的一致,体现出马图像上色方式的成熟(如图4)。

六、马图像风格的比较

两幅壁画中马圖像的风格随着时代的发展而改变。初唐时期敦煌壁画继承了隋代的风格,隋代壁画风格复杂,中原风格,西域风格在隋文帝统一后逐渐融合[11],壁画在具有西域浓重淳朴粗犷的画风的同时,也具有汉晋时期灵动变幻善于夸张的中原风格,整体具有浪漫色彩。马的作用更多是表现佛教经典,具有浓厚的宗教色彩。初唐时期的风格除了继承隋代之外,也向唐代崭新统一的时代风格发展,开始走向世俗化和写实的风格,如《逾城出家》中的马图像,四肢与颈部有力,身材健壮,已略带写实风格,成为向盛唐艺术过渡的桥梁。

随着唐代国力强大,对敦煌的统治加强,敦煌壁画也受长安的审美影响。马图像具有崭新统一的时代风格,用笔用色中都有中原风范,画风细腻生动,造型具有肥壮的特点,题材不仅包括宗教内容还大量反映世俗生活,具有雍容华贵的大唐气度。晚唐时期马的风格基本沿袭发展着盛唐的风格,如《张议潮出行图》中的马图像,造型丰肥,画工细腻,具有写实性和世俗精神,展现出充满生命力的特征。

七、结语

通过上述几个方面的探讨,得出如下结论:其一,从唐代敦煌马图像的背景来看,大一统的政治环境,唐代爱马风气的盛行,鞍马绘画的成熟是两幅壁画共同的时代背景。不同的是初唐时期由于前朝大量修建石窟,受到隋代的影响较大,晚唐时期敦煌壁画在当时统治阶级的推动下,基本继承了盛唐的风格。其二,从马图像的形象来看,初唐时期的形象具有灵动夸张的隋代遗风,晚唐时期的形象具有唐马写实丰满的特征,这种变化反映出画马风格由汉晋到隋唐的变化。其三,从马图像的构图来看,初唐时期构图丰满有装饰性,晚唐时期构图趋向复杂,更多地注重画面的空间透视比例关系。其四,从马图像的绘制方法来看,初唐时期马图像的技法更为简洁粗犷,晚唐时期中国传统技法得到进一步发展,在保留西域传来的叠晕法的同时,渲染法发展得更加细腻生动,绘画线条更为流畅有韵味。其五,从马图像的风格来看,初唐时期的风格属于中原与西域风格的交融,晚唐时期继承了盛唐画马风格,在长安风格的影响下形成了崭新的时代风貌,马图像进一步向中原化转变。与唐代长安的鞍马画、仕女画相似,敦煌壁画中的马也在发展过程中体现出了“丰肥”的审美趣味,展现出了大唐自信与豪迈的精神气质。

参考文献;

[1]翁佩群.论中国古代鞍马画的发展与特点[D].上海:上海师范大学,2013.

[2]余辉.唐马天下震 骅骝长安肥——唐代鞍马画述略[J].中原文物,2020(5):116-126.

[3]沙武田.佛教供养与政治宣传——敦煌莫高窟第156窟供养人画像研究[J].中原文物,2020(5):116-126.

[4]张静怡.北朝至隋唐莫高窟壁画中马的形象研究[D].兰州:兰州大学,2021.

[5]刘玉权.中世纪动物画[M].上海:上海人民出版社,2007:58-99.

[6]祁晓庆.“张议潮夫妇出行图”的图像学考察[J].艺术设计研究,2019(3):23-31.

[7]万庚育.敦煌壁画中的构图[J].敦煌研究,1989(4):25-33.

[8]林硕.敦煌莫高窟唐代壁画构图研究[D].济南:山东大学,2013.

[9]叶朗.现代美学体系[M].北京:北京大学出版社,1999:34-35.

[10]万庚育.敦煌壁画中的技法之一——晕染[J].敦煌研究,1985(3):28-36.

[11]段文杰.唐代前期的敦煌艺术[J].敦煌研究,1983(3):92-109.

作者简介:宋宇童,江南大学设计学院硕士研究生。