互联网使用对农民工工作满意度的影响及其机制——基于CFPS面板数据的实证研究

2023-05-20吴晶周彩

吴晶,周彩

互联网使用对农民工工作满意度的影响及其机制——基于CFPS面板数据的实证研究

吴晶1,周彩2

(1.江西师范大学 财政金融学院,江西 南昌 330022;2.上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433)

基于中国家庭追踪调查(CFPS)2014—2020年四期面板数据,从理论和实证两个层面考察了互联网使用对农民工工作满意度的影响及其机制。研究发现:互联网使用并未改善农民工工作满意度,平均而言,互联网使用导致农民工工作满意度降低约9.4个百分点,这一负面影响在低技能(高中或以下学历)、新一代、男性和非正规就业农民工群体中表现得更为明显;使用互联网进行工作、学习、社交等方式对农民工工作满意度的影响存在异质性;就其作用机制而言,互联网使用可能通过加剧过度劳动和降低相对收入而降低农民工的工作满意度。

互联网使用;工作满意度;农民工;过度劳动;相对收入

一、问题的提出

党的二十大报告指出,“就业是最基本的民生”,要“强化就业优先战略,健全就业促进机制,促进高质量充分就业”。随着我国农民工群体规模的持续扩大①,提高农民工就业质量已成为我国促进高质量充分就业的重要组成部分。然而,长期以来农民工群体整体就业质量偏低,工作环境差、劳动强度大、福利保障缺乏是他们的现实遭遇[1]。作为就业质量的综合评价指标[2],工作满意度的提升无疑有助于推进农民工实现更高质量的就业。所谓工作满意度是指工作带给个体的认知或情感等心理反应[3]。现有文献主要从个体特征、工作情况、心理状况等层面探讨工作满意度的影响因素,其中,个体特征包括个人禀赋、人力资本、社会资本等[4],工作情况包括薪酬待遇、工作时长、职业等因素[5],心理状况包括工作压力、工作倦怠感以及社会融入感等[6]。

随着数字时代的到来,以互联网为代表的数字技术革命正在推动着传统生产模式和生活方式向“现代化”方向变迁。在这样的背景下,个体的资本积累方式、劳动生产率、就业结构、工作模式等正在发生前所未有的改变[7,8],这些均可能转化为对工作满意度的影响。现有研究表明,互联网使用对工作满意度的影响具有两面性:一方面,互联网使用通过创造新的工作机会[9]、增加工作方式的灵活性和自主性[10]以及拓宽信息渠道而提高“人岗匹配”程度[11]、促进人力资本积累而增强工作技能[12],可以有效提升就业者的工作满意度;另一方面,互联网与工作的深度融合推动了劳动力市场的变革,低技能工人被排除在新兴岗位以及数字技术与传统产业发展融合的岗位之外,致使其面临的失业、薪酬下降风险加大,不利于工作满意度的改善[7]。就我国而言,第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年12月底互联网普及率达到75.6%,网民规模达10.67亿,基本覆盖各年龄段的农民工群体。那么,受技能水平所限而长期从事低端劳动密集型行业的农民工群体是否可以有效利用这一便捷可及的社会资源提升个体工作满意度?其影响机制是什么?这一重要问题在已有文献中研究还不够深入。据此,本文依托中国家庭追踪调查(Chinese Family Panel Studies,简称CFPS)的面板数据,以农民工为研究群体,深入研究互联网使用对其工作满意度的影响及其作用机制。

与现有文献相比,本文可能的创新之处有:第一,从研究视角来看,以农民工为研究对象,采用中国家庭追踪调查2014—2020年的非平衡面板数据,考察互联网使用对其工作满意度的影响;第二,在研究方法上,运用扩展回归模型(Extended Regression Models,简称ERM)、条件混合过程方法(Conditional Mixed Process,简称CMP)、处理效应模型(Treatment Effect Model,简称TEM)以及倾向值匹配(Propensity Score Matching,简称PSM)等方法,控制了计量模型可能存在的内生性问题,获得了相对稳健的结论,有效识别了互联网使用对农民工工作满意度的影响;第三,就影响机制而言,从过度劳动和相对收入层面验证了互联网使用可能降低农民工工作满意度的作用机制,这弥补了现有研究的不足。

二、理论基础与研究假设

(一)互联网使用与农民工工作满意度

关于互联网使用对农民工工作满意度的影响,现有文献尚存分歧。就正面影响而言,既有研究主要基于资本效应和信息效应两个视角展开。首先,互联网使个体能够获取海量多样的教育资源以及打破以亲缘、血缘、地缘为纽带的社交网络地域空间限制,有助于增强农民工群体的人力资本和社会资本积累[13,14],进而提高工作技能和工资水平;其次,通过拓宽信息获取渠道、降低信息获取成本,网络搜寻平台消除了求职过程中的时空限制,使农民工能够高效获取更优质的工作信息、降低工作搜寻过程中的信息成本,有助于提高就业概率和人岗匹配程度[15],这无疑将提升工作满意度。就负面影响而言,技术偏向理论指出,互联网等数字技术的使用对于高技能个体来说是互补的,而对低技能个体是替代的[16],工作任务趋向自动化、智能化,大幅减少了常规性、重复性的就业岗位,导致以农民工为代表的低技能劳动者的就业空间受到严重冲击[17],其不得不从事低薪、低技能工作甚至处于失业状态,因此其工作满意度会显著降低。

虽然从部分研究可以推导出,互联网通过资本效应和信息效应可以提升农民工的工作满意度,但是劳动者使用互联网进行资本积累和信息搜寻具有知识和技能门槛[8],即便农民工具备在线搜寻、学习和社交的技能,然而由于高级数字技能即数字素养或数字能力的缺乏,其对于数字内容的使用主要以通信和娱乐为导向并停留在查找信息的初级阶段[18],缺乏对数字内容的筛选、甄别、运用和把控能力,极易被锁定在“信息茧房”中;并且农民工的基本需求侧重于劳动强度、工资薪酬、企业福利等方面[19],原有就业岗位被挤占、失业风险的加大显然使农民工并未得以明显改善的工作境况愈加“雪上加霜”,因此互联网使用极大可能没有提升农民工的工作满意度,反而导致其工作满意度下降。据此提出如下假设:

H1:互联网使用会降低农民工工作满意度

(二)互联网使用与农民工过度劳动

互联网使用通过加剧农民工过度劳动进而降低其工作满意度,这种负面影响体现在两个方面。其一,互联网等数字技术的应用所引发的工作模式变革致使农民工被迫选择延长工作时间。随着互联网尤其是移动互联网与工作的深度融合,农民工的就业模式开始由传统线下劳动向远程线上工作转化,呈现出工作时间弹性化、工作内容碎片化和工作闲暇一体化的特征[20],新兴就业模式虽然增加了农民工工作的灵活性和自主性,但通过重新整合碎片化的时间导致劳动者的隐性劳动时间增加,加大了农民工的劳动强度;此外,微信、QQ等娱乐社交媒体逐渐向掌上办公平台演变弱化了工作地点和工作时间的要求,模糊了工作和生活的时间界限[21],农民工的闲暇时间进一步被挤压,这无形中增加了农民工的工作时长。其二,互联网工资溢价效应致使农民工主动选择延长劳动时间。劳动者使用互联网能够显著提高其工资回报,即互联网使用存在明显的工资溢价效应[8]。根据劳动供给理论,收入变化会对个体的劳动供给时间产生收入效应和替代效应两种影响,其对劳动时间的净影响取决于收入效应和替代效应的相对大小[22],工资待遇低、收入不稳定以及社会保障缺乏使得承担主要家庭经济责任的农民工放弃劳动供给增加闲暇消费的机会成本较高,也就是说,互联网工资溢价的替代效应极有可能大于收入效应[23],农民工会主动选择加大劳动强度以提高工资收入,因此其可能长时间处于“过劳”状态。而过度劳动的加剧将降低农民工的工作时间满意度,进而导致工作满意度的下降。据此提出如下假设:

H2:互联网使用通过加剧过度劳动而降低农民工的工作满意度

(三)互联网使用与农民工相对收入

互联网使用通过降低农民工相对收入进而降低其工作满意度。诚然,农民工通过延长工作时间获得了更多的工资收入,但何立新等[24]指出,真正影响劳动者工作满意度的不是绝对收入的多少,而是其对收入的比较和感受,即所感知到的相对收入差距。一般而言,农民工通过与本村庄内群体以及过去和可预期未来的收入情况进行比较而得出自身的相对收入水平[25],而在数字经济时代,快手、抖音、小红书等公共网络空间中滋生了大量的炫富摆阔行为,充斥着对财富地位的过度夸大、对物质生活的过分强调等虚假负面信息[26],这会影响到农民工的相对收入参照群体的选择以及对过去和可预期未来的自身收入评价。具体而言:一方面,农民工相对收入感知的参照群体以往是基于亲缘、血缘、业缘的宗族网络[27],互联网提供的海量共享信息会让其接触到更多有关于他人特别是经济社会地位较高的成功人士的收入财富信息从而改变相对收入判断的参照群体,从而更加倾向于与收入更高的群体进行比较,这种上行比较无形间会强化自身经济社会地位较低的体验[6],从而压低了农民工对于个体相对收入的主观感知和判断;另一方面,泛娱乐化的APP程序让农民工获取到更多关于他人美好生活以及过分强调物质生活需求的信息从而降低了过去的收入评价以及提高了未来的物质期望,因此农民工主观感知的相对收入水平大幅下降。而相对收入水平的下降将降低农民工的工作收入满意度,进而导致工作满意度的下降。据此提出如下假设:

H3:互联网使用通过降低相对收入而降低农民工的工作满意度

三、研究设计

(一)数据来源和变量说明

本文数据来源于中国家庭追踪调查(CFPS)2014—2020年的四期非平衡面板数据。根据国家统计局对农民工的定义②,本文研究样本主要为调查时是农村户籍、在本地从事非农工作或在外地务工6个月及以上的劳动个体,并结合劳动适龄人口的定义,选取16~55岁的女性样本以及16~60岁的男性样本作为研究对象。由于所需的关键变量在2010年、2012年的调查中尚未涉及③,故选取2014年、2016年、2018年和2020年共四期抽样调查数据并将其合并为非平衡面板数据,经过筛选、整理后最终得到29 518个农民工样本。

被解释变量:工作满意度。工作满意度本质上是人们对自身工作的整体判断,借鉴周烁等[12]的做法,以问卷中的问题“总的来说,您对这份工作有多满意”进行衡量,其回答包括“非常不满意”“比较不满意”“一般”“比较满意”和“非常满意”,将其依次赋值为1~5。

核心解释变量:互联网使用。在CFPS2014中,用问卷中设计的问题“您是否上网”衡量互联网使用状态,当受访者的回答为是时,赋值为1,否则为0;在CFPS2016、CFPS2018和CFPS2020中,用问卷中的问题“是否电脑上网”和“是否移动上网”来定义互联网使用状态,当二者的回答均为否时赋值为0,否则为1。

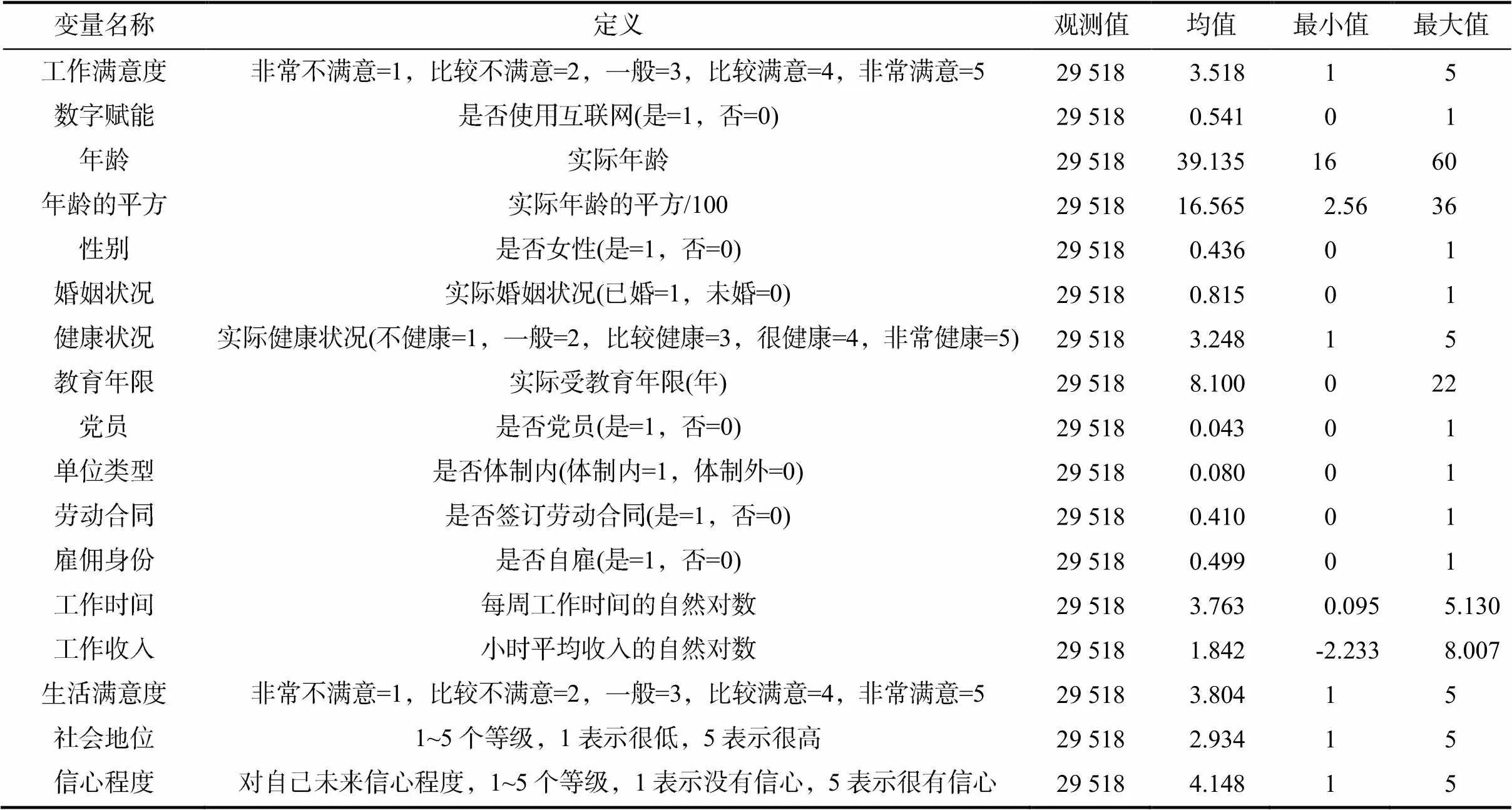

控制变量如表1所示:首先包括年龄及其平方项、性别、婚姻状况等个体特征变量以及健康状况、教育年限、党员等个体禀赋变量。大量研究表明,年龄、性别、婚姻状况以及健康状况、教育年限、党员等会显著影响农民工的工作满意度[4,6],考虑到年龄对工作满意度的非线性影响,因此控制变量中加入了年龄的平方。其次是单位类型、劳动合同、雇佣身份、工作时间和工作收入等工作特征变量。其中,将党政机关、国有、国营、集体、村居委会视为体制内单位,将民营、外资、社会组织、个体工商户、务农以及自由职业者视为体制外单位;劳动合同是工作满意度考查中非常重要的因素,因此加入个体是否签订劳动合同作为控制变量;为排除劳动者因工作时长不同而造成的偏误,采用个体每小时平均工资的自然对数作为工作收入的测度指标。再次,本文控制了劳动者心理特征的一系列指标,涵盖个体生活满意度、社会地位以及对自己未来信心程度等相关指标。最后,考虑到职业因素、城市地理位置以及年份因素对农民工工作满意度的影响,参照吴晓刚等[28]的做法将职业类别分为管理者、专业技术人员、办事人员、商业及服务业人员、农林牧渔水利业生产人员、复杂体力劳动者和简单体力劳动者七类,控制了职业虚拟变量,并加入了省份虚拟变量和年份虚拟变量。

表1 主要变量名称、定义及基本统计特征

(二)模型构建

考虑到样本为4年非平衡面板数据且被解释变量为多值有序变量,因此在实证分析时,本文采用多值有序变量回归的面板Oprobit随机效应模型,构建的基准回归模型如下:

四、实证研究及其结果分析

(一)基准回归结果

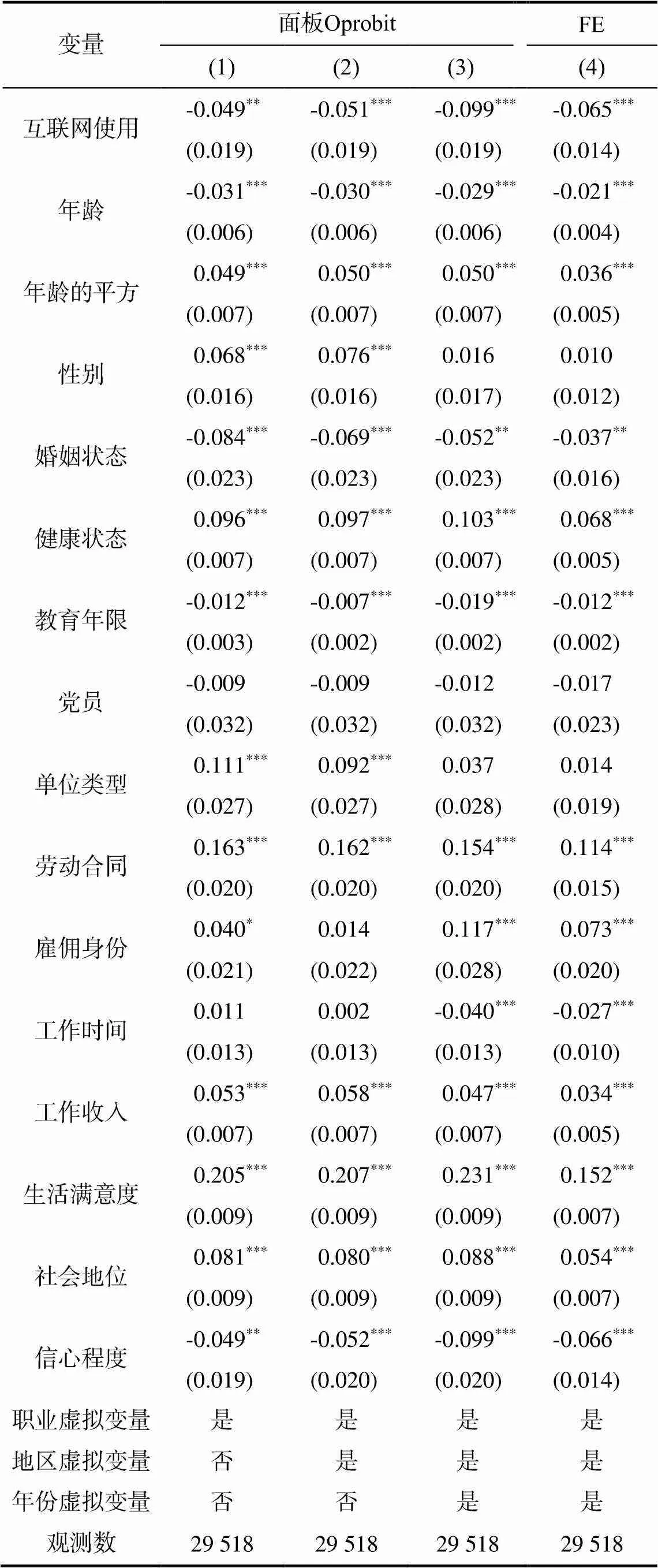

以式(1)为基准,回归结果如表2所示,第(1)、(2)和(3)列是使用面板Oprobit随机效应模型的估计结果,其中,第(1)列加入了职业虚拟变量;第(2)列在第(1)列的基础上继续加入地区虚拟变量;第(3)列控制了职业固定效应、地区固定效应和时间固定效应;为了消除对模型误设问题的担忧,第(4)列兼顾采用面板数据的固定效应模型(FE)。估计结果显示:互联网使用与农民工的工作满意度显著负相关,表明互联网使用降低了农民工的工作满意度,验证了H1。由第(3)列的估计结果可知,控制了职业、省份和年份固定效应后,在使用互联网的情况下农民工工作满意度提高一个或一个以上等级的概率将减少9.4%④,这一负向影响高于Castellacci等[9]得出的结果,原因可能在于Castellacci等的研究估计的是互联网对蓝领熟练技术工人工作满意度的边际影响,而农民工大多缺乏专业技能和高级数字素养,难以适应或无法胜任互联网等数字技术“创造”的新兴岗位,因此互联网使用对其工作满意度的负面影响会偏强。固定效应模型同面板Oprobit模型的回归结果在显著性和系数符号方面均相一致,进一步凸显了互联网使用对农民工的工作满意度产生负面影响这一客观事实。

(二)控制模型内生性

1.逆向因果关系:扩展回归模型(ERM)和条件混合过程方法(CMP)

由于农民工工作满意度可能会对其互联网使用行为产生一定的影响,农民工工作满意度越低,越倾向于使用互联网通讯或娱乐以寻找情感和精神慰藉,因此工作满意度可能反向决定互联网使用情况,导致式(1)存在内生性问题。解决内生性问题通常采用工具变量估计法,如两阶段最小二乘法,但由于本文的工作满意度和互联网使用均为离散变量,基于连续变量的两阶段最小二乘法可能会失效。因此首先尝试使用扩展回归模型(ERM)框架下适用于面板数据的内生ordered Probit模型(Eoprobit)进行估计,该模型除支持对面板Oprobit模型进行工具变量估计以外,还可以实现面板数据随机效应模型的回归;其次,Roodman[29]提出的条件混合过程方法(CMP)以似不相关回归(Seemingly Unrelated Regressions,简称SUR)为基础,使用极大似然估计法构造递归方程组以实现多阶段回归模型的估计,同样适用于本文。此外本文增加了面板固定效应工具变量法(FE-IV)以作对比分析。

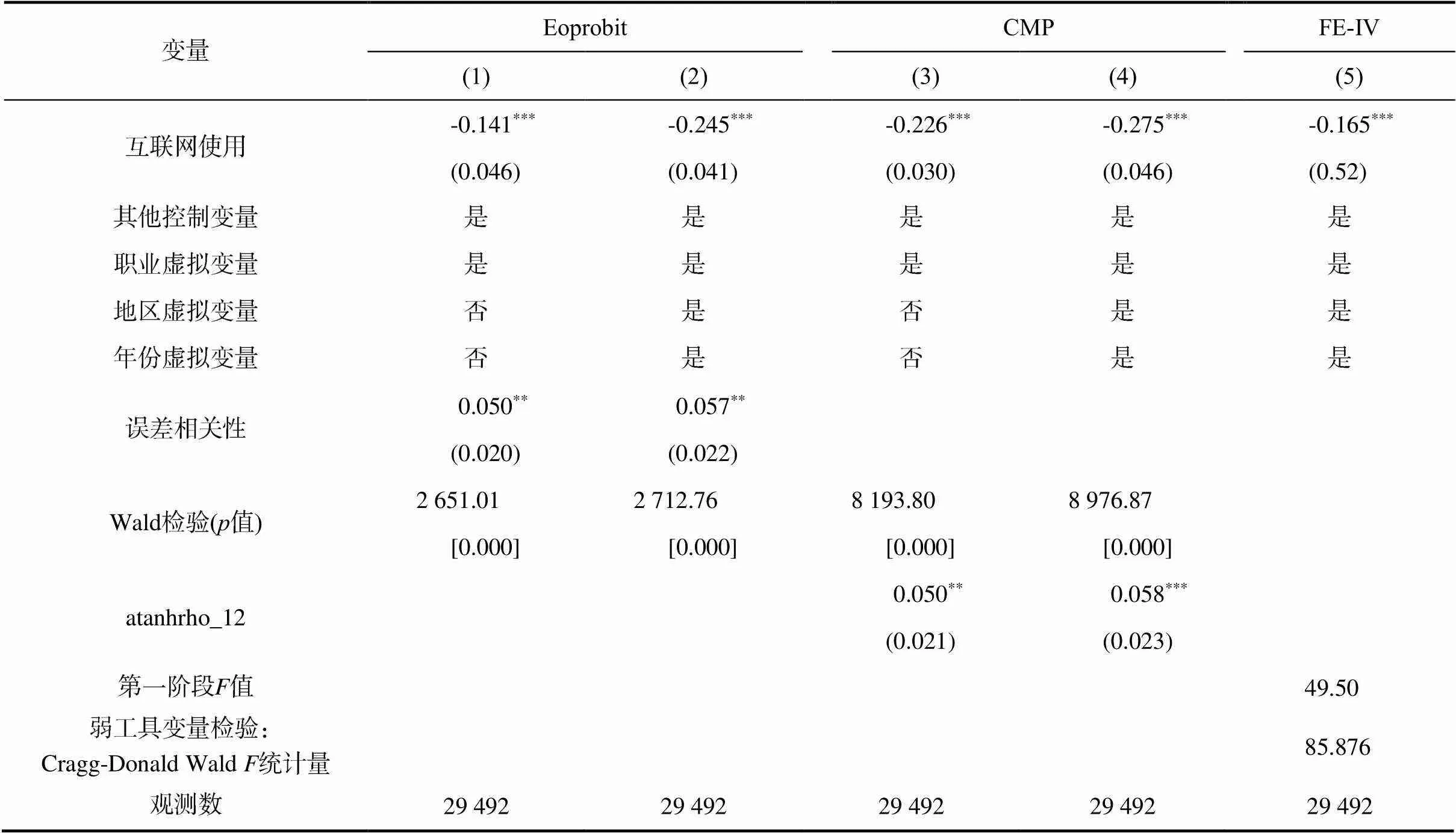

参考已有文献,选取个体所在社区或村居层面(排除自身)的平均互联网使用状况作为互联网使用的工具变量[30]。究其原因,一方面,平均互联网使用状况会间接反映出该地数字基础设施现状,并且通过“同群效应”对个体互联网使用情况产生影响,符合工具变量的相关性;另一方面,所在地的平均互联网使用状况不会直接对个体工作满意度产生影响,符合工具变量的外生性。在此基础上,分别通过Eoprobit模型和CMP方法进行估计,结果如表3所示。Eoprobit模型中的残差项相关系数均显著,表明确实存在内生性问题,运用ERM框架下的Eoprobit模型具有合理性;CMP方法估计结果中atanhrho_12(内生性检验参数)高度显著,同样表明模型存在内生性问题;FE-IV中的第一阶段F统计量超过了经验标准值10,表明工具变量满足相关性要求。最终检验结果一致显示:互联网使用与农民工的工作满意度存在显著负向关系,这说明在控制核心变量因逆向因果关系而产生的内生性问题之后,仍然可以证实互联网使用降低了农民工工作满意度这一结果。

表2 互联网使用与工作满意度:基准回归结果

注:括号内数据为稳健标准误。***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。下同。

表3 互联网使用与工作满意度:基于Eoprobit模型和CMP方法

2.样本自选择:处理效应模型(TEM)

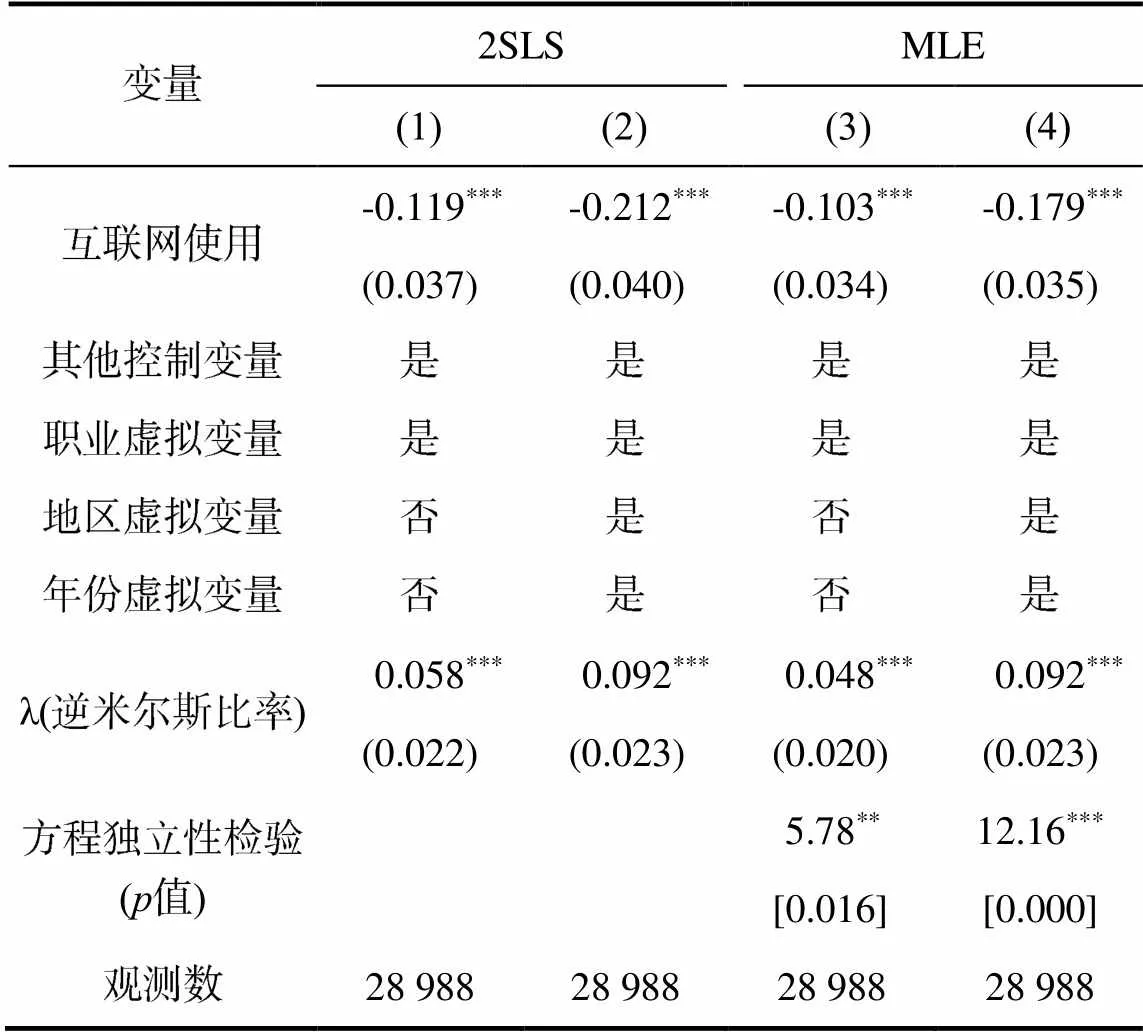

农民工是否使用互联网会受自身教育程度、家庭收入情况、父母受教育程度以及工作特征等因素的影响,导致其是否使用互联网并非是完全随机分配的,而是与个体特征、职业特征之间存在相关性,因此很可能导致式(1)存在样本自选择问题并诱致内生性。为解决样本自选择偏差带来的有偏估计问题,本文采用处理效应模型(TEM)检验互联网使用对农民工工作满意度的影响效应。处理效应模型通常可以采用两步法(2SLS)和极大似然估计法(MLE)进行估计。两种方法各有优劣:两步法的优点是计算方便,缺点是第一步的估计误差被带入第二步中,导致效率损失;而极大似然法同时估计所有模型参数,虽然更有效率,但是估计更为耗时。为便于比较,表4同时报告了两种方法的估计结果。估计结果显示:逆米尔斯比率λ均表现为高度显著(1%显著性水平),MLE估计方法中方程独立性检验在1%的水平上显著,这说明式(1)确实存在样本自选择问题,采用处理效用模型进行估计是合理的。互联网使用的估计系数均显著为负,说明在排除样本自选择偏误之后,仍然可以证实互联网使用降低了农民工的工作满意度。

表4 互联网使用与农民工工作满意度:基于TEM模型

(三)异质性分析

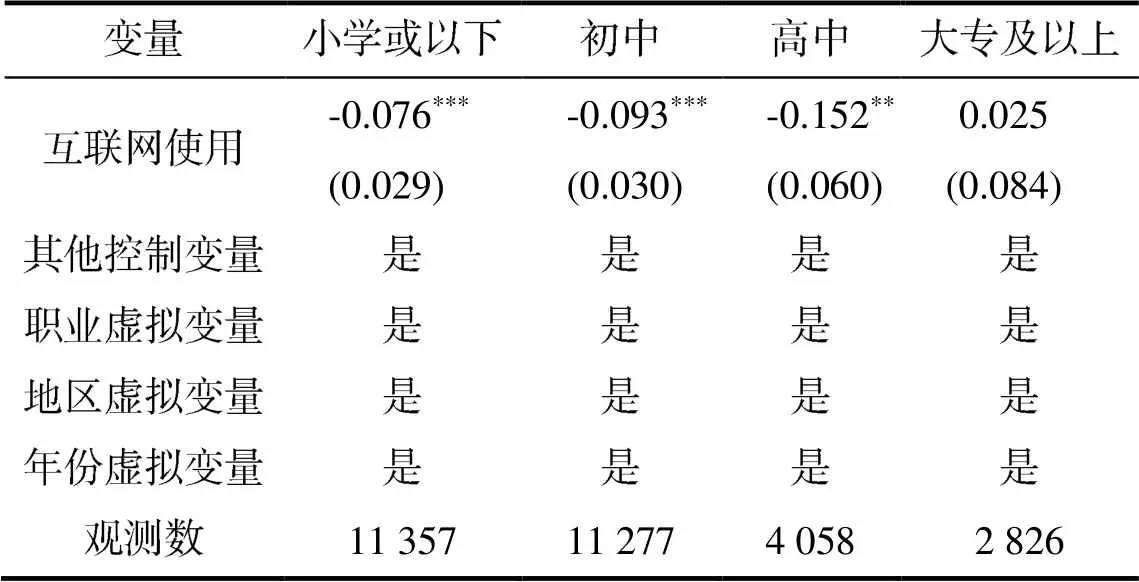

尽管控制了个体、工作和心理特征以及职业、地区固定效应,然而问卷调查选择的农民工依然并非完全同质,互联网使用对工作满意度的负面影响在不同农民工群体间可能呈现异质性特征。因此本文首先按照学历程度将农民工分为小学及以下、初中、高中、大专及以上四个群体,在控制个体特征、工作特征等变量后进行回归,估计结果(表5)显示:对小学及以下、初中以及高中学历的农民工群体而言,互联网使用会显著降低其工作满意度,而在具有大专及以上学历的农民工群体中互联网使用对工作满意度呈正向影响,但并不显著。对此可能的解释是,大专及以上教育程度的农民工属于高技能劳动者,相较于小学及以下、初中以及高中学历的低技能农民工,其具备一定的数字素养并且更容易通过培训或自学掌握高级的数字技能,因此会更快适应互联网等数字技术催生下的新兴岗位或互联网与传统产业融合发展之后的岗位,而不是锁定在劳动强度大、工资回报低的劳动密集型部门,其失业担忧相对较小,因此互联网使用对其工作满意度的影响有所区别。

表5 互联网使用与工作满意度:学历异质性分析

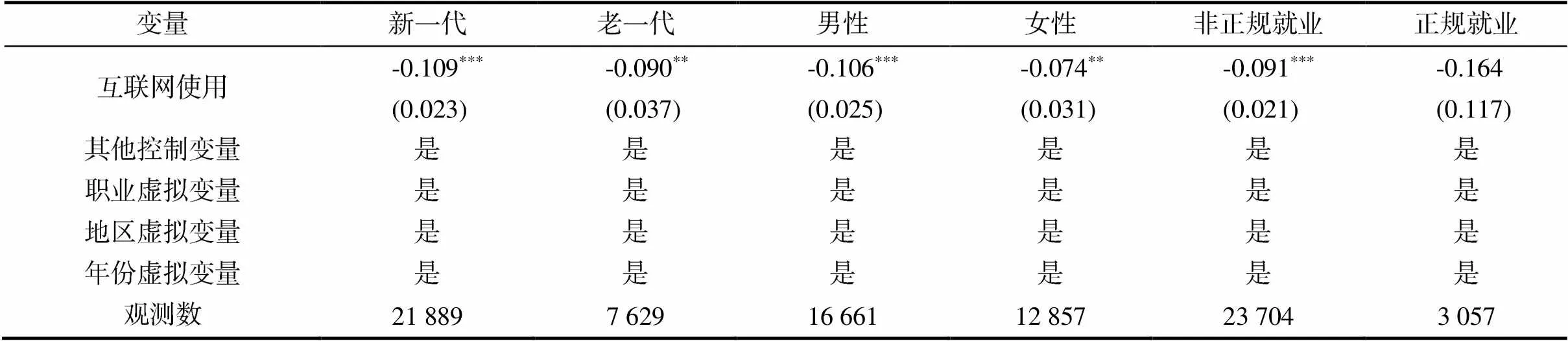

其次,以1980年出生为界将农民工样本分为新一代农民工和老一代农民工,检验结果如表6第(1)列和第(2)列所示。回归结果显示:对于新老两代农民工而言,互联网使用均降低了其工作满意度,但在新一代农民工群体中的负面作用更强且更显著。这是因为,一方面,相比于老一代农民工,新一代农民工人力资本水平较高、成长环境较安逸,对工作满意的预期门槛也随之提高[31];另一方面,新一代农民工较早地接触互联网和海量网络信息,更加强调自由独立以及更具有批判意识,互联网空间的炫富摆阔等现象更易滋生其对于工作收入的不满意,因此造成在新一代农民工群体中互联网使用对工作满意度的负面影响更显著的情况。

表6 互联网使用与工作满意度:新老一代、性别和就业模式异质性分析

再次,按照性别进行分组,互联网使用对不同性别组农民工工作满意度影响的回归结果显示:相较于女性农民工群体,互联网使用会更加明显地降低男性农民工的工作满意度。对此可能的解释是,男性农民工是其家庭经济收入的主要承担者,无论是就职于数字浪潮下工作岗位被挤占的低技能部门还是技能门槛低、就业形式灵活的新业态工作,男性农民工迫于生计其通常会延长工作时间以换取更多收入,在此背景下其过劳程度日益加深,对工作的不满愈发强烈。

最后,以正规就业和非正规就业(灵活就业)这两种不同的就业模式将农民工进行分组。按照国际上对非正规就业的定义⑤,将有正式劳动合同、养老保险以及医疗保险的劳动者视为正规就业者,其他就业者为非正规就业者。估计结果显示:互联网使用会显著降低从事非正规就业农民工的工作满意度,对从事正规就业的农民工群体则不显著。原因可能在于,正规就业的农民工群体收入稳定、社会保障健全,对职业生涯不确定性的担忧相对较轻,使用互联网造成其过度劳动状况的可能性较小,因此互联网使用对从事正规就业的农民工工作满意度的影响不显著。

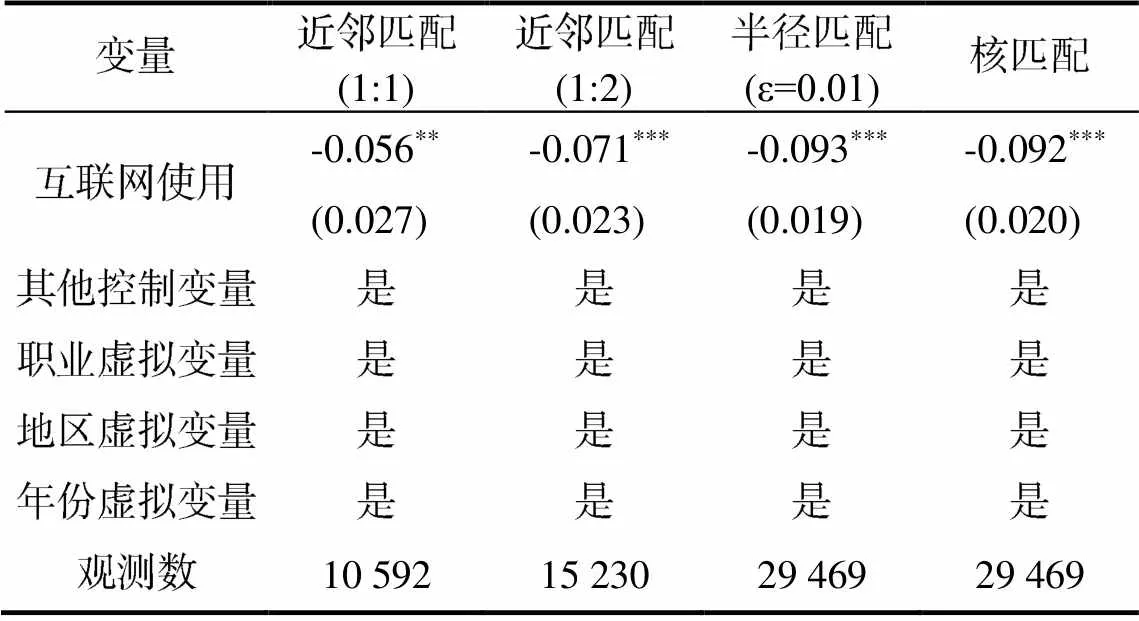

(四)稳健性检验

首先,采用倾向值匹配(PSM)方法进行稳健性检验以确保研究结果的可信度。具体而言:将使用互联网的农民工定义为处理组以及将未使用互联网的农民工定义为对照组后,以年龄、性别、婚姻状况、受教育程度等个体特征和工作特征作为解释变量,以是否使用互联网作为被解释变量,利用Logit模型估计劳动者使用互联网的概率,并把回归预测值作为倾向得分,再采用一对一近邻匹配、一对二近邻匹配、半径(ε=0.01)匹配和核匹配的方法对样本进行匹配,最后运用PSM筛选后的样本进行检验。表7的结果显示:农民工互联网使用的系数均显著为负,这意味着互联网使用降低了农民工的工作满意度,与上文的研究结果一致。

表7 互联网使用与工作满意度:基于PSM方法

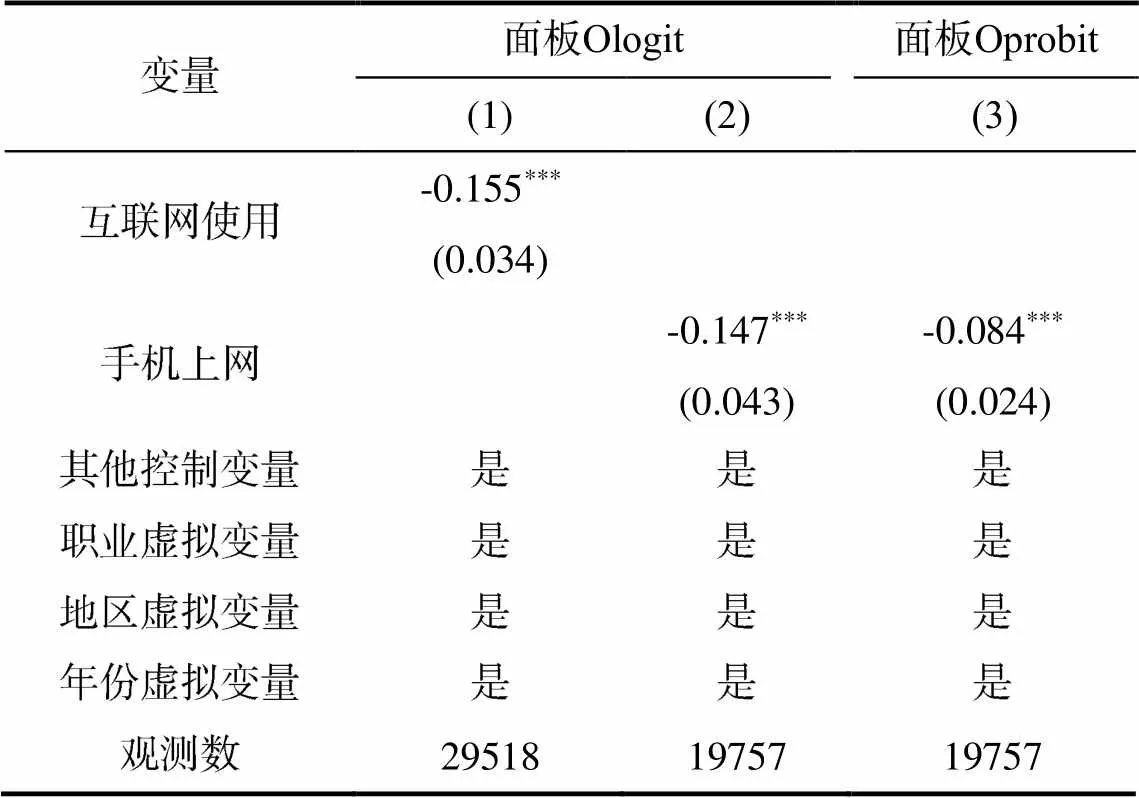

其次,将面板Oprobit模型替换为面板Ologit模型重新回归,检验结果如表8第(1)列所示,互联网使用的系数显著为负,表明互联网使用降低了农民工的工作满意度。另外,替代互联网使用测度指标。随着智能手机普及和移动互联网平台内容不断完善,互联网接入的数字设备开始聚集于手机端,利用手机上网逐渐成为个体接入互联网更为普遍的方式,因此采用是否使用手机上网作为互联网使用的另一种衡量方式,检验结果如表8第(2)列和第(3)列所示。结果显示互联网使用降低了农民工的工作满意度。这说明即便更换不同的估计方法和互联网使用测度指标,仍然可以得到与上文一致的结果。

表8 互联网使用与工作满意度:更换估计方法与测度指标

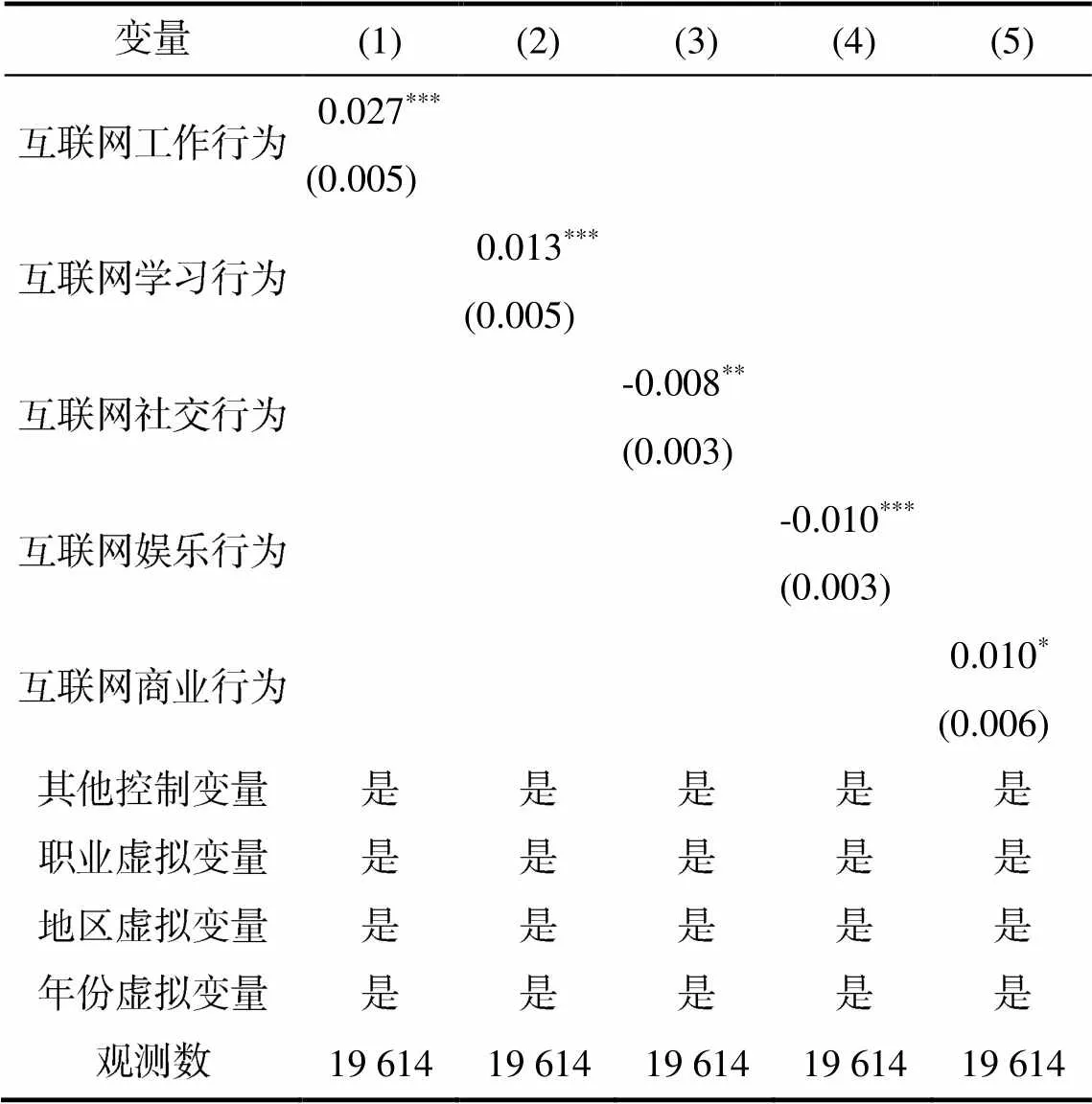

(五)互联网使用方式的异质性影响

已有文献显示,互联网使用的目的和偏好差异会造成其对劳动者收入、就业模式以及工作时间等方面的异质性影响[8,23],那么不同的互联网使用方式对农民工工作满意度的影响效应如何?因此本文进一步分析不同互联网使用方式对农民工工作满意度的影响。CFPS问卷中互联网使用方式包括工作、学习、社交、娱乐和商业活动五种⑥,鉴于个体互联网使用行为是具有一定次序的不同选择(分别为“从不”“几个月一次”“一月一次”“一月2~3次”“一周1~2次”“一周3~4次”和“几乎每天”),因此选择使用面板Oprobit模型进行估计,结果显示:互联网使用行为对农民工工作满意度的影响具有异质性(表9)。互联网工作、学习和商业行为可以增加农民工工作满意度,而互联网社交和娱乐行为会降低农民工工作满意度,这是因为:在工作、学习和商业活动中使用互联网的频率提高,不仅有助于提升劳动生产率和加强人力资本积累[8],而且有利于创造增收机会、增加个体收入[32];使用互联网进行社交和娱乐的频率越高,接触到的关于他人财富信息以及互联网空间的炫富摆阔等现象也就越多,更易滋生其对于工作收入的不满意,从而对工作满意度产生负面影响。

表9 互联网使用方式与农民工工作满意度

(六)影响机制分析

根据前文互联网使用对农民工工作满意度可能存在的作用机制,借鉴温忠麟等[33]的中介效应检验方法,在式(1)基准回归方程的基础上构建逐步回归检验模型,具体形式如下:

1.加剧农民工过度劳动

表10 过度劳动的中介效应模型检验结果

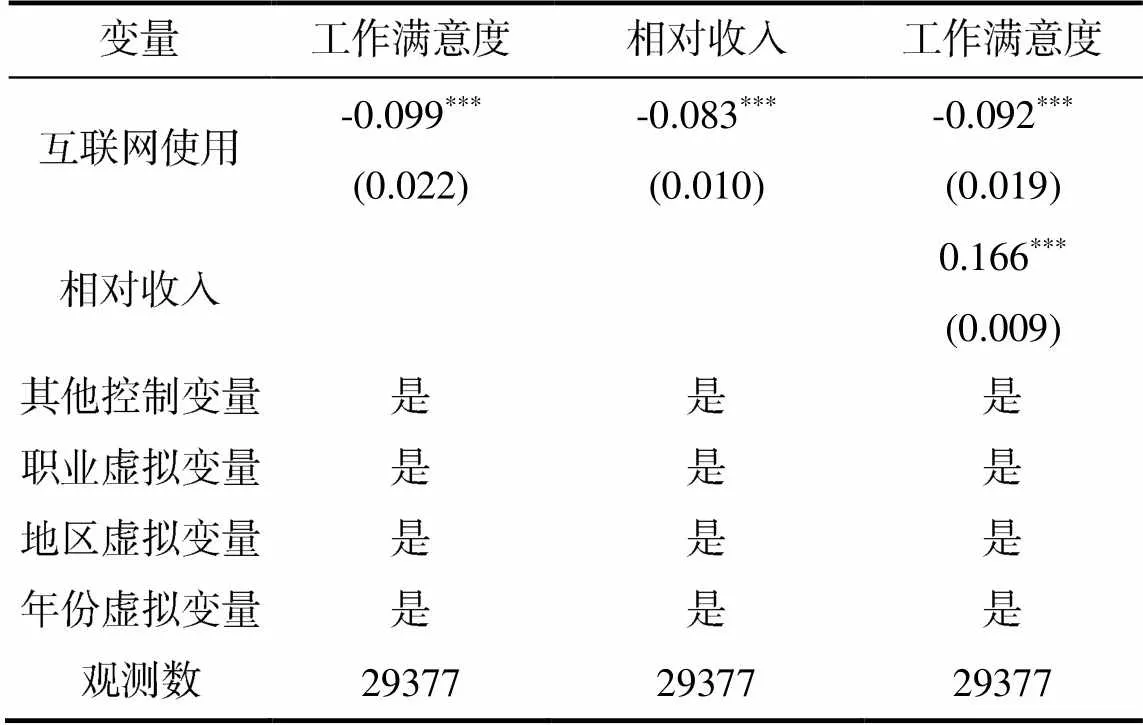

2.降低农民工相对收入

表11 相对收入的中介效应模型检验结果

五、结论及其政策含义

本研究利用北京大学中国社会科学调查中心发布的2014年、2016年、2018年和2020年CFPS四期非平衡面板数据,考察了互联网使用对农民工工作满意度的影响及其作用机制。研究发现:互联网使用降低了农民工的工作满意度,这在低技能(高中或以下学历)、新一代、男性和非正规就业农民工群体中表现得更为明显;使用互联网进行工作、学习、社交等方式对农民工工作满意度的影响存在异质性。就其作用机制而言,其一,互联网使用通过加剧过度劳动而降低农民工的工作满意度;其二,互联网使用通过降低相对收入而降低农民工的工作满意度。

本研究具有如下政策含义:

(1)高度重视农民工在线学习意识欠缺现状,优化农民工互联网使用方式。政府应强化农民工的自我学习意识、引导农民工利用互联网进行人力资本积累等有利于提升自身发展的行为,在社区内开展互联网宣传学习讲座、弘扬终生学习理念、开设在线学习课程,为农民工群体创造良好的技能提升学习氛围。此外,根据农民工教育技能程度偏低、工资消费水平有限且闲暇时间较少的实际情况,有针对性地开发农民工使用的手机APP应用和浏览器,方便其进行网络搜索和在线学习等。

(2)充分重视农民工劳动权益问题,完善农民工的就业保障制度。互联网使用所带来的农民工过度劳动风险,很大程度上是因为工时制度的改变和工资制度的激励作用,政府应完善企业集体协商制度、规范欠薪保障制度以及畅通利益诉求渠道,切实保障农民工的劳动权益。另外,政府可以通过精准评估农民工的社保缴费承受能力,制定更为符合农民工实际的社保缴费率和养老金待遇水平,并同时加快农村社会养老服务体系建设,使其能够及时享受到相应的养老、医疗、工伤、失业等基础社会保障。

(3)加强对网络信息的监管和规范。政府应正确引导网络舆论风气和走向,抑制网络环境中对财富地位的过分营销和不实炒作,抑制在线平台上关于收入阶层的夸大炒作和盲目攀比,利用网络引导并传达正确的价值观、消费观,为农民工营造干净、健康、积极向上的网络生态环境。

① 国家统计局发布的《2021年农民工监测调查报告》显示,2021年全国农民工总量达2.92亿人,占劳动总人口的39%。

② 2010年调查数据中缺少劳动合同签订这一重要控制变量,2012年调查数据中缺少互联网使用这一核心解释变量。

③ 国家统计局对农民工的定义为户籍仍在农村、在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者。

④ 优势比Odds Ratio 0.094 = 1-exp(-0.099)。

⑤ 国际上通常将非正规就业定义为具有非正式雇佣关系且缺乏劳动保护的就业形式。

⑥ 因CFPS2020问卷中缺少使用互联网进行工作/学习/社交/娱乐/商业活动频率的数据,故本部分采用CFPS2014、CFPS2016、CFPS2020三年数据进行分析。

[1] 邵敏,武鹏.出口贸易、人力资本与农民工的就业稳定性——兼议我国产业和贸易的升级[J].管理世界,2019(3):99-113.

[2] 李根丽,周泰云.教育错配会影响工作满意度吗——机制分析与实证检验[J].山西财经大学学报,2021(8):30-42.

[3] ILIES R ,JUDGE T A.An experience-sampling measure of job satisfaction and its relationships with affectivity,mood at work,job beliefs,and general job satisfaction[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology,2004,13(3):367-389.

[4] 于潇,陈世坤.提高收入还是提高公平感?——对中国城乡劳动力工作满意度的考察[J].人口与经济,2019(2):78-91.

[5] 朱红根,康兰媛.农民工工作满意度及其影响因素的差异分析[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2017(4):71-77.

[6] 田立法.工作满意度的五维外生致因:孰轻孰重?[J].外国经济与管理,2019(9):75-90.

[7] OMRANI N ,MARTIN L.An assessment of trends in technology use,innovative work practices and employees’ attitudes in europe[J].Applied Economics,2014,47(6):623-638.

[8] 张国胜,吴晶.数字赋能下高学历为什么带来了更高的工资溢价——基于CFPS数据的实证研究[J].劳动经济研究,2021(3):27-46.

[9] CASTELLACCI F ,VINAS-BARDOLET C.Internet use and job satisfaction[J].Computers in Human Behavior,2019,90(1):141-152.

[10] BLOOM N,LIANG J,ROBERTS J,YING Z J.Does working from home work? evidence from a Chinese experiment[J].Quarterly Journal of Economics,2015,130(1):165-218.

[11] CASTELLACCI F ,TVEITO V.Internet use and well-being:A survey and a theoretical framework[J]. Research Policy,2018,47(1):308-325.

[12] 周烁,张文韬.互联网使用的主观福利效应分析[J].经济研究,2021(9):158-174.

[13] 刘传江,覃艳丽,李雪.网络社交媒体使用、社会资本积累与新时代农业转移人口的城市融合——基于六市1409个样本的调查[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2018(6):98-108.

[14] 毛宇飞,胡文馨,曾湘泉.扩大抑或缩小:互联网使用对户籍工资差距的影响——基于CGSS数据的经验证据[J].财经论丛,2021(2):3-12.

[15] 张卫东,卜偲琦,彭旭辉.互联网技能、信息优势与农民工非农就业[J].财经科学,2021(1):118-132.

[16] AUTOR D,FRANK L,RICHARD M.Upstairs,downstairs:computers and skills on two floors of a large bank[J].ILR Review,2002,55(3):432-447.

[17] 林龙飞,祝仲坤.“稳就业”还是“毁就业”?数字经济对农民工高质量就业的影响[J].南方经济,2022(12):99-114.

[18] 李怡,柯杰升.三级数字鸿沟:农村数字经济的收入增长和收入分配效应[J].农业技术经济,2021(8):119-132.

[19] 施丹,胡翔,陶祎祎.新生代农民工工作生活质量结构及其对敬业度的影响机理研究[J].珞珈管理评论,2018(3):84-99.

[20] RUBERY J, GRIMSHAW D. ICTs and employment: the problem of job quality[J]. International Labour Review, 2001, 140(2):165-192.

[21] 蒲艳萍,张岚欣,袁柏惠. 互联网使用与女性生育意愿——兼论中国女性生育意愿的结构性降低[J]. 山西财经大学学报,2023(3): 14-29.

[22] SAMUELSON P, NORDHAUS W. Principles of Economics[M]. New York: McCrawliill, 1985.

[23] 戚聿东,丁述磊,刘翠花. 数字经济背景下互联网使用与灵活就业者劳动供给:理论与实证[J].当代财经,2021(5): 3-16.

[24] 何立新,潘春阳. 破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福感[J]. 管理世界,2011(8): 11-22.

[25] 约翰·奈特,宋丽娜,拉曼尼·古纳提拉卡,等. 中国农村的主观幸福感及其决定因素[J]. 国外理论动态,2014(6): 75-89.

[26] LI Y, RANIERI M. Are “digital natives” really digitally competent?—a study on Chinese teenagers [J]. British Journal of Educational Technology,2010,41(6): 1029-1042.

[27] 吴菲,王俊秀. 相对收入与主观幸福感: 检验农民工的多重参照群体[J]. 社会,2017(2): 74-105.

[28] 吴晓刚,张卓妮. 户口、职业隔离与中国城镇的收入不平等[J]. 中国社会科学,2014(6): 118-140.

[29] ROODMAN D M.Fitting fully observed recursive mixed-process models with CMP[J].Stata Journal,2011,11(2):159-206.

[30] 马俊龙,宁光杰.互联网与中国农村劳动力非农就业[J].财经科学,2017(7):50-63.

[31] 姚植夫,张译文.新生代农民工工作满意度影响因素分析——基于西北四省的调查数据[J].中国农村经济,2012(8):46-55.

[32] 田瑶,郭立宏.数字普惠金融缩小收入差距了吗?——来自中国家庭追踪调查的经验证据[J].当代经济科学,2022(6):57-70.

[33] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

Effects of internet use on migrant workers’ job satisfaction and its mechanism:An empirical study based on CFPS panel data

WU Jing1,ZHOU Cai2

(1.School of Finance, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022,China; 2.School of Public Economics and Management, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China)

Based on the panel data of China Family Panel Studies (CFPS) from 2014-2020, the paper examines the impact of Internet use on migrant workers’ job satisfaction from both theoretical and empirical perspectives. The study found that Internet use did not improve migrant workers’ job satisfaction. On average, Internet use reduces migrant workers’ job satisfaction by about 9.4 percent. This was more pronounced among the low-skilled (high school education or below), male, new generation migrant, and informal employment groups. Heterogeneity exists in the impact of using the Internet for work, learning, and socializing on migrant workers’job satisfaction. In terms of its mechanism, Internet use may reduce migrant workers’ job satisfaction by aggravating overwork and reducing relative income.

internet use; job satisfaction; migrant workers; overwork; relative income

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2023.03.008

F241. 4

A

1009–2013(2023)03–0065–10

2023-03-15

国家社科基金重大项目(21ZDA068);国家社科基金重点项目(20AJL012)

吴晶(1993—),女,湖北孝感人,讲师,主要研究方向为数字经济、劳动经济。

责任编辑:曾凡盛