仪征胥浦汉墓竹简《先令券书》未释县名辨析

2023-05-19邬文玲

邬文玲

关于汉代舆县的治所位置,以往学者们根据文献记载、考古调查和考古发现作过一些研究,大体认定其在江苏仪征胥浦镇境内。苏文先生认为汉代舆县故址在今仪征胥浦仪征化纤厂内,当地百姓称之为“佐安城”[1]。印志华先生认为江苏仪征老胥浦镇路南蜀冈上的“霸王城”即是汉代舆县的治所所在地[2]。所谓“佐安城”和“霸王城”,根据明代《隆庆仪真县志》记载,所指区域大体相当[3]。虽然两位先生提供了较为有说服力的理据,但由于没有确凿的文字材料佐证,难免有些美中不足之憾。不过,这一缺憾有望通过重新辨识当地早年出土的简牍资料予以弥补,从而为寻找汉代舆县城址提供有用的线索。

1984年江苏省扬州市仪征县胥浦101号汉墓出土的竹简《先令券书》,是我国目前所见时代最早的遗嘱抄本,自公布之日起,便备受学界关注。学者们从文字释读、简序排列、内容解读等方面展开了热烈的讨论,取得了不少研究进展①。有些争议得到了解决,有些问题仍存异见。特别是其中有一处较为关键的简文,虽然墨迹清晰,但却有多家不同的释读意见,至今尚未达成一致,还没有较为合理的说法。实际上,这处简文也关涉舆县地望问题,十分重要。本文尝试对此再作辨析,以就教于方家。

一、“昃”字释读争议

为了讨论方便起见,先按照李解民先生的释读和排定的简序,将《先令券书》的释文移录如下:

1.元始五年九月壬辰朔辛丑昃,高都(1)

2.里朱夌庐居新安里,甚疾其死,故请县、(5)

3.乡三老,都乡有秩佐,里师谭等,(3)

4.为先令券书。夌自言有三父子男女(2)

5.六人,皆不同父,欲令子各知其父家次。子女以(6)

7.吴衰近君;女弟弱君,父曲阿病长实。(10)

8.先令券书明白,可以从事。(7)

9.妪言:公文年十五去家,自出为姓,遂居外,未尝(16)

11.弱君等贫毋产业。五年四月十日,妪以稻田一处、桑(11)

14.各归田于妪,让予公文。妪即受田,以田分予公文。稻田二处、(14)

15.桑田二处,田界易如故,公文不得移卖田予他人。时任(13)

16.知者:里师伍人谭等及亲属孔聚、田文、满真。(8)

根据李解民先生重新排定的简文和研究可知,这组竹简实际上包含了两个既有联系又有区别的文件。其中1—8号简为第一个文件,该文件的主人公为朱夌。其性质是朱夌在病重时立的一份书面遗嘱,自名为“先令券书”,旨在交代六个子女与各自的生父。9—16号简为第二个文件,该文件的主人为妪,记载了妪关于家产分配的交代。两个文件的时间坐标不同,内容不同。第一个是确认六个子女生父家次的先令券书,第二个是交代五个子女家产分配的口述记录。后一个文件不能视为先令券书的内容。两个文件的主体称谓不同,在场证人也有所不同。两个文件的简文字体、书写行款也具有不同的特点。因此,两个文件的书写时间存在一定的间隔。而两个文件的主人朱夌和妪,实际上是同一个人[4]450-453。

对于《先令券书》1号简“元始五年九月壬辰朔辛丑昃”之“昃”字的释读,历来多有争议。以往诸家提出了几种不同的释读意见。

一是释作“亥”而存疑,为发掘者所首倡[5]。陈平、王勤金先生亦持此说,并作了进一步的说明:

疑为亥字,但只是形近或是,于义可做辛丑日的亥时粗略可通,而无大把握。李学勤先生提议释为定字,以为于形既近于义又可作建除十二辰之定辰解。我们在查对了《云梦睡虎地秦墓》(文物出版社1981年出版)书中《秦简·日书甲》第743至754简简文后发现,九月的丑日值平而不值定。张政烺先生又以后唐同光四年(926年)、宋雍熙三年(986年)及宝祐四年(1256年)三部历书对稽,九月皆建戌,九月的丑日当值平而不值定。故元始五年(5年)九月的丑日不大可能值定,此字也不大可能是定字。查《汉书·地理志》,今仪征所属汉之广陵国辖县,亦无县名与简文此字相近者。故此字亦非县名。此字的释读,暂时存疑。[6]

二是释作“仄”。为陈奇猷先生所首倡,他指出以往释作“亥”不妥,亥时为三更时分,是半夜,一大帮人在半夜三更为此《先令券书》,不合情理。他根据后世有把“平仄”之“仄”写作“夨”形的例子,主张将其释作“仄”,认为“仄”为“昃”之省文,《后汉书·薛宣传》“躬有日仄之劳”,以“仄”为“昃”可证。《说文》“昃,日在西方时侧也,从日仄声,《易》曰日昃之离”,《易·丰》“日中则昃”,是昃为日过中午,即下午之时。此《券书》“辛丑仄”即辛丑日下午[7]。这一释读方案得到胡平生、李天虹[8]和李解民[4]等先生的赞同,并将其径直释作“昃”。

四是释作“□”,作为不识之字处理,为李均明、何双全先生所首倡[12]。

五是释作“乃”,为马新先生所首倡[13]。

六是释作“乞”,读为“讫”,意为写定,为刘奉光先生所首倡[14]。得到陈荣杰、张显成先生的赞同。他们指出陈雍先生将其释作“今”字,不仅形体不相符,而且文意也不顺畅,因为先令券书中元始五年九月壬辰朔辛丑已经表示日期,再用一个“今”字重复时间没有意义。进而对其字形和文意作了进一步分析,赞同刘奉光先生的意见释作“乞”,认为“乞”当是上面两笔和下面的“乙”连笔草书而成。“乞”通“讫”,意为写定。元始五年九月辛丑写定该先令券书也是说得通的[15]。

二、“昃”应释作“與”

上述诸家释读意见,不论字形还是文意,皆有未安之处。首先从字形来看,其与“亥”“定”“仄”“昃”“今”“乞”诸字,都不能完全吻合。从文意来看,释作“亥”“仄”“昃”“今”“乞”“乃”中的任何一个字,于文例皆不相符,于文意也不够顺畅。因此,不论字形还是文意,皆需重作考虑。

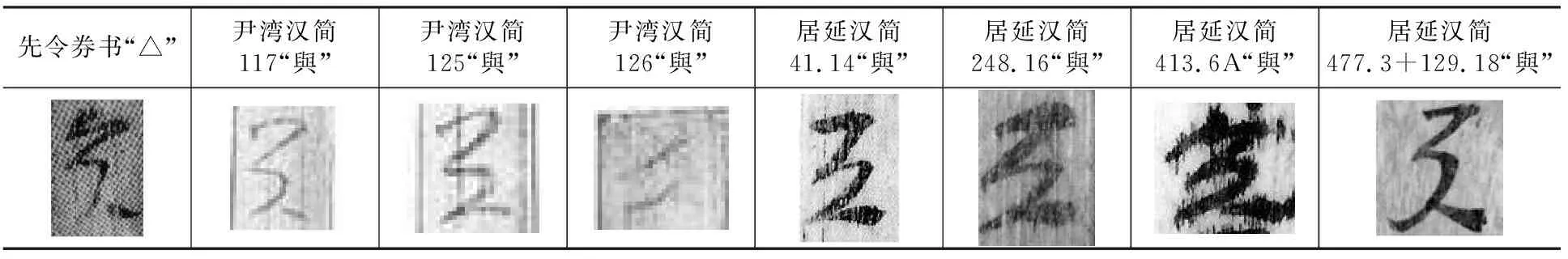

表1 字形对比

因此,跟以往所释的“亥”“仄”“昃”“今”“乞”“乃”诸字相较,将“△”释作“與”,字形更为契合。

其次,从文例和文意来看,释作“與”,皆可讲通。“元始五年九月壬辰朔辛丑△高都里朱夌庐居新安里”,交代了立券时间和立券人个人信息两部分内容,立券时间为“元始五年九月壬辰朔辛丑”,年月日皆具,非常明确;“△高都里朱夌庐居新安里”,则系交代立券人朱夌的状况,“庐居新安里”,表明她当时居住在新安里,“△高都里”则是交代她原本的籍贯。“高都里”为里名,其前的“△”,应为县名。

汉简中有大量表述个人籍贯的资料,通常都是采用“郡名+县名+里名”或者“县名+里名”的形式,且县名之后往往不缀“县”字。比如:

张掖郡居延通泽里大夫忠强,年三十。(居延新简E.P.T17:27)

戍卒河东郡北屈务里公乘郭赏,年廿六,庸同县横原里公乘闲彭祖,年卌五。(居延新简E.P.T51:86)

戍卒东郡东阿高楼里公乘孙光。(居延新简E.P.T52:571)

戍卒东郡清世里鞠财,有方一完。(居延新简E.P.T51:111)

戍卒魏郡邺安众里大夫吕贤,有方一完,椟一完。(居延新简E.P.T51:113)

戍卒颍川郡许西京里游禁。(居延新简E.P.T51:385)[18]

田卒淮阳郡扶沟反里公士张误,年廿七。(居延汉简514.31)[17]

这些简文属于戍卒名籍,记录了戍卒个人的籍贯、爵位、年龄、姓名、拥有的武器状况等信息。对于籍贯的记载,皆符合“郡+县+里”的格式。在契约文书中,对于当事人籍贯的记录,也同样采用这种格式。比如:

戍卒东郡聊成孔里孔定,贳卖剑一直八百觻得长秋里郭稚君所,舍里中东家南入,任者同里杜长宾,前上。(居延新简E.P.T51:84)

仅采用“县+里”格式记录籍贯的例子也很常见:

元康二年十一月丙申朔壬寅,居延临仁里耐长卿贳买上党潞县直里常寿字长孙青复绔一两,直五百五十,约至春钱毕已,姚子方(居延新简E.P.T57:72)

神爵二年十月廿六日广汉县廾郑里男子节宽意卖布袍一陵胡隧长张仲孙所,贾钱千三百,约至正月□□任者□□□□□□□(敦煌汉简1708A)[19]

正月责付十□□。时在旁候史长子仲、戍卒杜忠知券齿,沽旁二斗。(敦煌汉简1708B)

不论采用哪种格式,里名之前皆为县名。因此,“△高都里”之“△”无疑亦是县名。实际上,早年间,陈平、王勤金先生已经考虑过此处应为县名,但因为没有找到可对应的县而放弃了:“查《汉书·地理志》,今仪征所属汉之广陵国辖县,亦无县名与简文此字相近者。故此字亦非县名。”[6]苏文先生曾说《先令券书》上提到“舆县”,但未作过多申论,不知其是否已有将“△”释作“舆”的想法,也有可能他是意指同墓所出“赗赙”木牍中所提及的“舆县”④。现在根据字形可确定“△”当释作“與”,“與高都里”,即與县高都里。《汉书·地理志》中虽无“與县”,但有“舆县”,属临淮郡。临淮郡为汉武帝元狩六年(公元前117年)置,新莽始建国元年(9年)改为淮平郡,领有二十九个县:徐、取虑、淮浦、盱眙、厹犹、僮、射阳、开阳、赘其、高山、睢陵、盐渎、淮阴、淮陵、下相、富陵、东阳、播旌、西平、高平、开陵、昌阳、广平、兰阳、襄平、海陵、舆、堂邑、乐陵(其中高平、开陵、昌阳、广平、兰阳、襄平、乐陵皆为侯国)[20]1589。其中的舆县,据《续汉书·郡国志》,东汉时期改属广陵郡[21]。据《晋书·地理志》,西晋时期仍属广陵郡[22]。

“與”“舆”二字常通用。比如尹湾汉墓简牍《武库永始四年兵车器集簿》的统计包括两大类,一类冠以“乘與”字样(另一类无冠字):

[乘與]弩一万一千一百八十一

[乘與]素木弩檗五十

[乘]與弩弦卌六

[乘]與弩糸纬卅八

乘與弩矢三万四千二百六十五

乘與弓矢五百一十

(中略)

·右乘與兵车器五十八物十一万四千六百九十三[16]103-106

李均明先生研究指出:

上述牍文为皇室兵器、车马器统计。“與”通“舆”。“乘與”即“乘舆”。“乘舆”指皇室拥有的器物,蔡邕《独断》:“天子车马衣服器械百物曰乘舆。”《秦简·秦律杂抄》:“伤乘舆马,夬(决)革一寸,赀一盾。”整理小组注:“乘舆马,帝王驾车的马,《汉书·昭帝纪》注:‘乘舆马,谓天子所自乘以驾车舆者。’”《史记·吕太后本纪》:“滕公乃召乘舆车载少帝出。”《集解》蔡邕曰:“律曰‘敢盗乘舆服御物’。天子至尊,不敢渫渎言之,故托于乘舆也。乘犹载也,舆犹车也。天子以天下为家,不以京师宫室为常处,则当乘车舆以行天下,故群臣托乘舆以言之也,故或谓之‘车驾’。”据上文兵车器集簿所见,则所有的各类皇室器物皆冠“乘舆”二字,可证蔡邕《独断》所解甚确。其余未冠“乘與”字样者则为库存非皇室器物的统计。根据此库的官员配置与器材统计皆未见于尹湾6号汉墓1号牍《集簿》、2号牍《东海郡吏员簿》、3号牍《东海郡下辖长吏名籍》、4号牍《东海郡下辖长吏不在署、未到官者名籍》、5号牍《东海郡属吏设置簿》,说明此库不属于东海郡直接管辖,可能是汉朝设于东南地区的大武库,受朝廷直接管辖。[23]

除了“乘舆”和“乘與”可通之外,在地名中也可见到“與”“舆”二字相通的例证。比如秦封泥中有“方舆丞印”[24]:

最初有学者认为方舆可能与方舆地图有关,故将方舆丞理解为主管地图的职官[25]。后经学者们的考辨,比较一致的看法是,方舆,即《汉书·地理志》山阳郡方與县。马王堆帛书《式法》“心尾箕掩,东井與鬼复”“牵牛角亢,东井與鬼”之“與鬼”,传世文献通作“舆鬼”。《左传·昭公十四年》:“欲立著丘公之弟庚與。”《汉书·古今人表》庚與作庚舆。《左传·襄公三十一年》:“莒犁比公生去疾及展舆。”《经典释文》:“舆本又作與。”可证與、舆相通,“方舆”即文献中的“方與”。《史记·春申君列传》:“魏氏将出而攻留、方與、铚、胡陵、砀、萧、相,故宋必尽。”《史记·高祖本纪》:“于是少年豪吏如萧、曹、樊哙等皆为收沛子弟二三千人,攻胡陵、方與。”“沛公还军亢父,至方與,未战。”“周市来攻方與。”《史记·陈涉世家》:“秦嘉等引兵之方與,欲击秦军定陶下。”《史记·曹相国世家》:“将击胡陵、方與”,“徙守方與。方與反为魏击之”。《清一统志》卷一百八十三:“方與故城在今(济宁州)鱼台县北,秦置方與县。”秦方舆县故址在今山东省鱼台县西⑤。汉武帝天汉四年(公元前97年),封刘髆为昌邑王,方與属昌邑国。居延汉简149.19+511.20“昌邑方與士里陈系,十二月癸巳病伤头、右手,傅膏药”。汉宣帝本始元年(公元前73年),国除,更名山阳郡。

因此,《先令券书》1号简中的“△”应释作“與”,读作“舆”,首句释文应改作:

元始五年九月壬辰朔辛丑,與(舆)高都里朱夌,庐居新安里。

表明立券人朱夌虽然暂居新安里,但她的籍贯为舆县高都里。

三、舆县城址当在胥浦101号汉墓附近

从《先令券书》前后文来看,订立先令券书的地点可能是在暂居地新安里,因此特别交代其原籍为舆县高都里。而在说明其暂居地新安里时,并未缀县名,表明新安里与高都里一样,皆属舆县之地,故无须缀县名。同墓所出简牍中,有一枚随葬衣物疏:

这枚衣物疏中开头所言“高都里朱君”,应是墓主人,也即先令券书的立券人朱夌。值得注意的是,这里的“高都里”之前并未冠以县名,表明该衣物疏的制作地在舆县之内,故无须缀县名。根据发掘简报,101号墓为夫妇合葬墓。甲棺内尸骨保存较好,棺内出土简牍、铜镜、铁刀、木剑、纱面罩、骨笄、石琀、耳塞等遗物,乙棺内尸骨已朽,出铜镜、带钩、铁削等少量遗物[5]。虽然发掘者未明言甲、乙棺主人的性别,但根据尸骨腐朽程度和出土带钩可知,乙棺主人应为男性,下葬年代更为久远,很可能是朱夌的第一任丈夫朱孙。李解民先生根据西汉时期夫妇合葬墓南女北男的排列葬俗,亦推定乙棺的主人为男性[4]454-455。从先令券书来看,朱夌和第一任丈夫朱孙,养育了四个女儿。朱孙去世之后,妻子朱夌继承了户主身份和全部财产。根据目前所见秦汉时期户籍资料来看,在登录户籍时,妻子一般冠夫姓。据此,则朱夌亦当是冠夫姓,原本不一定姓朱⑥。也可推测,其第一任丈夫朱孙的籍贯即为舆县高都里。死后葬于当地,且为朱夌预留了墓地。虽然朱夌后来再嫁了两任丈夫,但并未迁走户籍,死后仍与第一任丈夫合葬。朱夌的第二任丈夫名衰近君,为吴县人;第三任丈夫名病长实,为曲阿县人,吴县和曲阿县其时皆属会稽郡[19]1590—1591。从朱夌在遗嘱中向子女们交代各自的生父,以及对财产拥有完全处置权来看,当时她的三任丈夫很可能均已离世,且与后两任丈夫很可能是“入赘婚”。

同墓所出简牍中,还有一枚账簿木牍:

公文取子方钱五千于广陵。

又船十二枚直钱万四千四百于江都。

又取钱千六百于江都。

又取布六丈褐一匹、履一两,凡直钱千一百卌。

又取钱千于江都。(正面)

又取缣二匹直钱千一百于舆。

又取三千钱罢木用为衣。

又取钱九千于下吕。

又取钱二万于舆。

又取长襦一领直钱千三百。

凡直钱五万七千。(背面)

这件木牍被整理者定性为“赗赙木牍”。从内容来看,记录的皆是公文从各地领取的钱物数量。第一行记录“公文取子方钱五千于广陵”,意即公文从广陵城领取了子方钱五千。以下各行则仅言取钱多少于某地,很可能是承前省略了公文和子方。根据《先令券书》,公文应为朱夌之子,子方为朱夌之女、公文之姐。《先令券书》说“妪予子真、子方自为产业”,表明子方有一定的产业和经济实力。从木牍来看,公文取钱物之地涉及广陵、江都、下吕、舆四个地方。江都和广陵,属于广陵国;舆属于临淮郡;下吕,可能属于楚国的吕县⑦。从木牍账簿来看,公文“取缣二匹直钱千一百于舆”“取钱二万于舆”,两次从舆地所取的钱物价值二万一千一百,高于其余地方。如果这确实是“赗赙”记录的话,表明墓主人与舆地的关系可能更为密切。

总之,诸多证据表明,将先令券书中的“△高都里”之“△”释为“與”,读作“舆”,表示“舆县”,意思顺畅,也符合文例,是可以成立的。亦进一步证明,江苏仪征胥浦在汉代曾为舆县之地,胥浦101号西汉墓所在地即为舆县高都里。又《先令券书》提及订立遗嘱的见证人有“县、乡三老”“都乡有秩佐”“里师谭”,也即包含了三老、乡吏、里师三种身份的人。其中乡吏为“都乡有秩佐”,表明订立遗嘱之地属都乡。因此,可以进一步明确朱夌的籍贯为舆县都乡高都里,胥浦101号西汉墓所在地即为舆县都乡高都里。

众所周知,都乡通常为县治所在之乡,墓葬区一般不会距离县城太远。金秉骏先生根据山东、江苏、湖北、河南、四川五省发现的汉代墓葬与县城遗址资料进行统计分析后,认为西汉时期的墓葬主要分布在县城附近,墓葬距离县城的平均距离大多为2至6千米。鉴于墓葬与聚落之间的距离,这就意味着西汉时期相当数量的聚落位于县城内或分布在距离县城非常近的地方[26]。如此,则舆县城址也应当在距离胥浦101号西汉墓所在的舆县都乡高都里附近不远的地方。

史书中较早涉及晋代广陵郡舆县城址的信息,见于《晋书》所载桓彝和徐宁交往的故事中。据《晋书·桓彝传》,桓彝因才华出众、能力超群,短期内多次获得升迁,官至尚书吏部郎,一时间名显朝廷,受到当时专擅朝政的王敦的猜疑和嫉恨,为了自保,桓彝称病辞官。他曾路过舆县,与县宰徐宁相遇相交,大为赏识,认为徐宁堪称海岱清士,将其推荐给庾亮。徐宁由此得到重用,历任显要官职[29]1939-1940。《晋书·徐宁传》中则记载了更为丰富的关于徐宁和舆县衙署的细节:

徐宁者,东海郯人也。少知名,为舆县令。时廷尉桓彝称有人伦鉴识,彝尝去职,至广陵寻亲旧,还遇风,停浦中,累日忧悒,因上岸,见一室宇,有似廨署,访之,云是舆县。彝乃造之。宁清惠博涉,相遇欣然,因留数夕。彝大赏之,结交而别。至都,谓庾亮曰:“卿得一佳吏部郎。”语在《桓彝传》。即迁吏部郎、左将军、江州刺史,卒官。[29]1955-1956

由此可知,徐宁是东海郡郯县人,年少时即成名,担任了舆县县令。廷尉桓彝善于鉴识人才,他辞官之后,曾到广陵去寻亲访友,返回的途中,遇到大风天气,在水上滞留多日,心情郁闷,于是上岸散心,见到一处房宇,看起来像是官署。经讯问,得知是舆县衙署。于是前去造访,与徐宁相遇,一见如故,相谈甚欢,停留多日才离开。回到都城后,即向庾亮举荐徐宁,徐宁由此迅速得到升迁,历任吏部郎、左将军、江州刺史等职。

针对《徐宁传》中对桓彝的旅行路线和所见舆县廨署的记录,清代焦循认为:“舆县在广陵之南,故彝从广陵还都过此也。在大浦之旁,室宇有似廨署,则舆县似无城郭,浦所以控潮,则濒于江矣。”[30]关于舆县的地理环境,在其他史书中也有一些线索,比如《宋书·符瑞志》载:文帝元嘉二十五年,征北长史、广陵太守范邈上言:“舆县,前有大浦,控引潮流,水常淤浊。自比以来,源流清洁,纤鳞呈形。古老相传,以为休瑞。”[31]印志华先生指出,浦是通大河大江的水渠,胥浦河是仪征境内最古老的通江大河,也符合浦的含义。从大浦上岸即为舆县廨署,说明晋代舆县城池即在胥浦河岸边[32]。这些信息当也有助于确定汉代舆县城址的位置。

注释

①扬州市博物馆《江苏仪征胥浦101号西汉墓》(《文物》1987年第1期),率先介绍了出土简牍的情况。李均明、何双全《散见简牍合辑》(文物出版社1990年版)收录了这批简牍的释文。有关《先令券书》的研究,见陈平、王勤金:《仪征胥浦101号西汉墓〈先令券书〉初考》,《文物》1987年第1期;杨剑虹:《从〈先令券书〉看汉代有关遗产继承问题》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版)1988年第3期;陈雍:《仪征胥浦101号西汉墓〈先令券书〉补释》,《文物》1988年第10期;陈平:《仪征胥浦〈先令券书〉续考》,《考古与文物》1992年第2期;陈平:《再谈胥浦〈先令券书〉中的几个问题》,《文物》1992年第9期;刘奉光:《西汉墓〈先令券书〉复议》,《邯郸师专学报》2004年第2期;李解民:《扬州仪征胥浦简书新考》,长沙市文物考古研究所编:《长沙三国吴简暨百年来简帛发现与研究国际学术研讨会论文集》,中华书局2005年版;张伯元:《“先令券书”简解析》,《出土法律文献研究》,商务印书馆2005年版;廖群:《〈先令券书〉与〈孔雀东南飞〉悲剧释疑——兼论中国古代妇女的“夫死从子”问题》,《中国文化研究》2006年第2期;陈荣杰、张显成:《仪征胥浦〈先令券书〉再考》,《文献》2012年第2期;陈荣杰:《也论扬州仪征胥浦〈先令券书〉》,《历史文献研究》第31辑,华东师范大学出版社2012年版;郑金刚:《胥浦汉墓〈先令券书〉释读问题补议》,《文献》2014年第4期;范博轩:《〈先令券书〉反映的汉代遗嘱继承问题探讨》,《大观(论坛)》2020年第4期,等。②黑白图片出自连云港市博物馆、扬州博物馆、每日新闻社、(财)每日书道会:《江苏连云港·扬州新出土简牍选》,美术出版设计中心,2000年。③“與”字简体作“与”,为了便于字形比对,本文皆用繁体“與”。④苏文:《从考古资料看两汉时代的江苏经济》,《东南文化》1989年第3期,注释112:“汉代舆县故址在今仪征胥浦仪征化纤厂内,调查时城垣已不清楚。在城址内出土大量的砖、瓦构件和陶井圈。城郊西南高地上又发现大量的汉至六朝墓葬。地方志书和当地农民称该城址叫佐安城。然汉代在江苏境内无佐安县建置、而其地理位置与汉代舆县地颇合。同时,城址附近六朝墓砖上有‘舆县’字样的铭刻。在此发掘的胥浦101号墓随葬《先令券书》上亦提到‘舆县’。所以我们认为这座城址实际就是汉代的舆县县治遗址。本注部分考古资料承南京博物院张敏同志提供。”⑤参见陈晓捷:《学金小札》,《古文字论集》(二),“考古与文物丛刊”第四号,《考古与文物》编辑部,2001年;周天游、刘瑞:《西安相家巷出土秦封泥简读》,《文史》2002年第3期;傅嘉仪:《秦封泥汇考》,上海书店2007年版;后晓荣:《秦代政区地理》,社会科学出版社2009年版。⑥根据当地发现和清理的几座同时期墓葬中出土的文字资料信息,陈平推测包括101号在内的这些墓葬是汉代何姓的家族墓,《先令券书》中的“妪”可能是何氏之女。101号墓同出的“何贺山钱简”文云“[女?]徒何贺山钱三千六百,元始五年十月□日何敬君、何苍葛书存[文]君明白”,即涉及何贺、何敬君、何苍葛三位姓何之人。参见陈平:《仪征胥浦〈先令券书〉续考》,《考古与文物》1992年第2期。⑦参见班固:《汉书》卷二八《地理志》,中华书局1974年版,第1638页;扬州博物馆:《江苏仪征胥浦101号西汉墓》,《文物》1987年第1期。