互联网平台企业反垄断合规制度的建构

2023-05-17郭传凯

郭传凯

(山东大学 法学院,山东青岛 266327)

伴随数字经济的蓬勃发展,互联网平台企业(下文简称“平台企业”)异军突起,成为推动经济发展的重要力量。(1)2015-2020年是我国平台经济大规模发展的时期。截至2019年底,我国市场价值超10亿美元的数字平台企业达193家,比2015年增加了126家;市场价值总额达2.35万亿美元,较2015年底增长了近200%。参见中国信息通信研究院政策与经济研究所:《平台经济与竞争政策观察(2020年)》PDF版,访问时间2021年1月1日。在网络效应与跨界竞争的影响下,平台经济领域出现强弱分化甚至“赢家通吃”的现象。拥有明显市场力量的平台企业通过滥用市场力量排除或限制竞争,损害消费者福利,妨碍创新与可持续发展。(2)参见孙晋:《数字平台的反垄断监管》,载《中国社会科学》2021年第5期。在此背景下,2020年12月召开的中央经济工作会议将“强化反垄断和防止资本无序扩张”列为国家经济工作的重点任务。(3)参见人民网:《中央经济工作会议在北京举行》,http://hb.people.com.cn/n2/2020/1219/c194063-34483081.html,访问时间2021年1月1日。然而,由于行政规制的局限性,单一依靠执法手段打击平台企业垄断行为已经力有不逮。以2020年国家市场监督管理总局对阿里集团“二选一”行为作出的行政处罚为例,(4)参见国家市场监督管理总局行政处罚决定书国市监处[2020]26号。高达182亿元的罚款的确对惩治违法行为、威慑平台企业而言具有重要意义,但处罚背后依旧有诸多问题需要反思。例如,相比以往案件的处罚数额,本案处罚数额可谓一笔巨款,但能否发挥充足的惩罚与威慑效果则不无疑问。再如,虽然执法机构通过本次处罚作出了强化监管的表率,但选择性执法的弊端亦显现出来,尚未因违法行为遭受处罚的平台企业依旧抱有侥幸心理。

单一的事后处罚机制的不足反衬出企业合规制度的价值。企业合规制度虽属企业自律、自控的范畴,但与简单的承诺守法相比有本质不同。企业合规制度通过行为规范的明确与外部激励的提供,推动企业结合自身的组织文化、性质及规模等因素,确立一套违法犯罪行为的预防、发现及应对机制,从而达到减轻、免除责任的效果。可以说,企业合规是国家执法机构介入企业内部运作的有力手段,对实现外部规制与自我规制的联动,发挥预防违法行为和提升执法能力的双重效果意义重大。建构平台企业的反垄断合规制度是解决平台垄断问题的可行出路,这正是本文命题的由来。

一、平台企业反垄断合规制度的必要性

我国《反垄断法》及其配套规定形成了以垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中等三大制度为支撑的规则体系。以该体系为支撑,平台经济领域的反垄断规制工作取得了诸多成就。然而,单向度的事后制裁模式亦陷入以下困境,这从根本上决定了建构平台企业反垄断合规制度的必要性。

(一)平台经济领域反垄断规制的主要困境

1.《反垄断法》的制度漏洞。依据《反垄断法》第三章,滥用市场支配地位的认定可分为以下两个阶段:第一阶段确定经营者是否具备市场支配地位,第二阶段则判断其是否滥用该地位排除或限制了竞争。因此,不具备市场支配地位的经营者所作的单方行为不受《反垄断法》约束。但实际上,不具备市场支配地位但享有一定市场力量的经营者,为了谋取该地位而滥用市场力量的行为亦具备可规制性。一方面,该行为在作出之时就已经侵害了消费者利益并排挤了竞争对手。另一方面,放任前述行为可造成以下垄断隐患:(1)经营者通过不法行为谋取市场力量,直至获得市场支配地位;(2)经营者将继续从事不法行为排挤竞争对手,最终造成排除或限制竞争的特定后果。概言之,在静态拼接思维下,滥用市场支配地位制度难以有效预防为获取支配地位而滥用市场力量的行为。

经营者集中制度难以有效应对愈演愈烈的扼杀性并购。(5)在医药行业,大型医药企业对初创医药企业的并购,旨在获得并注销后者所有的尚在临床试验阶段的医药专利。针对前述现象,美国学者坎宁安首次提出“扼杀性并购”的概念。该概念被美国知名反垄断学者霍温坎普认可,并用以指代现存大型企业通过并购的方式消灭初创企业的做法。因此,其在论文中区分了“对初创企业的一般性并购”与“扼杀性并购”两个概念。See Herbert Hovenkamp, Antitrust and Platform Monopoly, 130 YALE L. J. 1952(2021).经营者集中制度遵循“经营者集中—市场结构变动—市场竞争受到影响”的内在逻辑,并以单边效应与协同效应为审查的主要内容。所谓单边效应,是指经营者集中扫清了参与集中的某一企业的竞争约束,从而加强自身的市场力量,使其在集中后可通过单方行为排除或限制竞争的效应;所谓协同效应,是指集中后的市场结构更加便利相关企业采取协同性垄断行为的效应,(6)参见万江:《中国反垄断法:理论、实践与国际比较》(第二版),中国法制出版社2017年版,第192-193页。两种效应皆源自集中造成的市场结构变动。而扼杀性并购发生于大型平台企业与市场力量明显弱小的初创企业之间,即使两者被界定在同一相关市场,并购亦无法导致市场结构的明显变化,因此难以造成前述效应。经营者集中对技术进步、市场进入等方面影响的审查标准亦需进一步细化。此外,聚焦营业额指标的事前申报标准亦难以适用于扼杀性并购多发的平台经济领域。为回应这一问题,2022年6月公布的《关于经营者集中申报标准的规定(修订草案征求意见稿)》增加了以市值因素为计算依据的申报标准,但能否实现扼杀性并购的申报还有待考察。(7)有关平台经济领域经营者集中申报标准的探讨,参见郭传凯:《数字经济领域扼杀性并购的反垄断规制》,载《上海财经大学学报》2023年第1期。

2.具体规则的适用难题。《反垄断法》及其配套规定中的一些规则难以适用于平台经济领域。以掠夺性定价为例,认定该行为需满足以下两个条件:其一,企业为排挤竞争对手而将定价设置在平均可变成本以下;其二,在将竞争对手排挤出相关市场后,企业为弥补过低定价造成的损失而持续采取垄断高价。(8)参见许光耀:《掠夺性定价行为的反垄断法分析》,载《政法论丛》2018年第2期。《关于平台经济领域的反垄断指南》第13条规定虽继受了前述要件,(9)该指南第13条第2款规定:分析是否构成低于成本销售,一般重点考虑平台经济领域经营者是否以低于成本的价格排挤具有竞争关系的其他经营者,以及是否可能在将其他经营者排挤出市场后,提高价格获取不当利益、损害市场公平竞争和消费者合法权益等情况。却因以下原因无法回应涉嫌掠夺性定价的大规模补贴行为:(1)提供给平台内经营者的补贴无法在确定价格水平时予以扣除,(2)直接支付给消费者的补贴大多是局部且暂时的,这种补贴无法导致商品价格持续低于前述成本,(3)平台经济领域的大规模补贴往往无法造成竞争对手被排挤出相关市场的后果。

3.沉重的执法压力。首先,平台垄断具备广泛性、多变性与隐蔽性的特点,案件事实认定与证据获取均对执法机构造成挑战。以“峰时定价”为例,(10)参见Zane Muller, Algorithmic Harms to Workers in the Platform Economy: The Case of Uber, 53 COLUM. J.L. &Soc. Probs. 167 (2020).网约车企业运用算法技术即时分析不同时段、路段的供需情况,并针对高峰时段的用户收取较高费用的做法涉嫌价格歧视,而信息不对称导致执法机构处于被动地位。其次,执法能力需进一步提升。即使获取了充足的线索或证据,如何进行分析使用依旧困扰着执法机构。例如,在寡头市场结构中,平台企业在算法技术的运用下从事了一致性行为。若前述企业的确未进行意思联络,则执法机构难以认定其行为构成垄断通谋,继续适用垄断协议制度还是认定共同支配地位的滥用成为需要解决的问题。再次,执法机构需应对规制对抗。尽管我国已经进入平台经济强监管时代,但执法活动不应以牺牲经济效率和社会福利为代价。这在约束执法权力的同时,也给了平台企业进行抗辩的机会。例如,平台企业时常以回馈消费者为由进行大规模补贴,亦以保护用户隐私为由拒绝数据共享。如果说此类抗辩尚具备合法的形式,那么掩盖违法事实、更新违法手段则属于违法的规制对抗。学界不乏“适度规制论”的支持者,(11)例如,张维迎教授曾指出,企业不仅是生产函数,更是创新函数与信誉载体,而《反垄断法》仅以前一种视角对企业进行解读,必将阻碍大企业发展,限制自由竞争。参见张维迎:《市场的逻辑》,上海人民出版社2010年版,第78-81页。其认为平台企业对社会带来的好处远远多于造成的问题,因此对平台企业只能进行适度的规制。执法机构很可能受其影响而担忧过度规制问题,届时“适度规制”很可能在执法能力不足的背景下演变为“监管迷茫”与“过度放任”。(12)参见孙晋:《数字平台的反垄断监管》,载《中国社会科学》2021年第5期。最后,执法活动存在不合理甚至不合法的因素。例如,国家市场监督管理总局曾依据修订前《反垄断法》第48条对互联网领域发生的22起违法经营者集中进行了合并处罚,(13)参见“市场监管总局依法对互联网领域二十二起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定”,载国家市场监督管理局官网:http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202107/t20210707_332396.html。 访问时间2021年7月10日。但该处罚决定仅判处50万元罚款,对“恢复至集中前状态”的结构性措施只字未提,这使人质疑处罚的社会效果。与此同时,运动式执法挫伤了法律实施的可预见性与公正性,很可能降低行政相对人乃至社会公众对处罚决定的接受度。

(二)企业合规制度的引入

庞大的市场势力与不良的竞争理念使平台企业从事机会主义行为,而规则体系的完善与执法能力的提升注定是艰辛的过程。规制对抗增强了平台企业从事违法行为与掩盖违法事实的能力,并强化了其通过垄断行为谋取不法利益的动机,不仅使规制者陷入“前门拒虎,后门进狼”的境地,更易造成“规制失灵—规制对抗—规制进一步失灵”的恶性循环。激励平台企业自我规制与预防垄断行为成为可行出路,企业合规制度正是其重要的制度依托。在立法者与规制者完善规则体系、强化执法工作的同时,平台企业应结合自身的组织文化、组织性质及组织规模等因素,设立垄断行为的预防、发现及应对机制,以实现法律责任的减轻或免除,(14)参见李本灿:《企业犯罪预防中合规计划制度的借鉴》,载《中国法学》2015年第5期。更好地遵守行为规范。

行之有效的企业合规须从内部合规风险防控与外部激励机制两大层面进行建构。内部合规风险防控旨在敦促企业建构具体有效的风险防控制度,识别具体的合规风险,预防违法行为,并主动或依照执法机构要求提交内部合规材料。若违法行为带来的预期收益明显高于企业的违法成本,且自觉合规带来的收益无法抵消合规造成的机会损失,则企业不会切实合规。因此,外部激励机制应为平台企业确立严格的违法责任,并明确前述责任的加重或减轻机制,最终形成“胡萝卜加大棒”式的激励机制,推动企业自觉合规。内部风险防控是外部激励机制的前提和基础,外部激励机制是内部风险防控的延伸和落实,两者相辅相成共同构成完整的企业合规制度。

风险防控的规劝效应与外部激励的警示效应有助于平台企业在长期合规的进程中遵循自由公平的价值理念,形成良好的竞争文化与合规意识,促使企业自觉防控垄断行为。同时,平台企业反垄断合规对减轻执法压力具有积极作用。执法机构可结合企业的风险防控情况采取更有针对性的措施,从而践行包容审慎的理念,避免过度规制,消解对立情绪。内部合规材料的提供与合规情况的说明将大幅提高经营活动的透明度,缓解信息不对称问题,从而降低执法难度。合规的制度实践有助于执法机构深入了解平台企业的经营情况,在丰富执法经验的同时,进一步增强执法人员的知识储备。该制度有助于转变执法机构过度依赖事后强制性措施的执法思维,通过激励企业合规实现积极有效的能动监管,以较低的规制成本实现较高的规制收益,确保规制活动的公正性与可预见性。更重要的是,平台企业的反垄断合规为反思规制的实施与规则体系的现状提供了有效的场域,规制者与被规制者可合作推进反垄断制度的完善。

以上述双层结构为视角进行审视,现行《经营者反垄断合规指南》等官方合规文件只能发挥有限作用。该指南提及了合规承诺、合规报告、合规管理机构等企业合规涉及的必然因素,但其主要部分不外是对现有反垄断法律法规的复述,未区分不同企业在反垄断合规上的内部风险差异而仅规定了风险识别的形式流程。与此同时,该指南几乎完全忽视了外部激励对企业合规的关键作用,导致企业缺乏建构与实施合规制度的动力。

二、平台企业反垄断合规制度建构的基本原则

平台企业反垄断合规制度的基本原则展现了企业合规的回应性规制属性,表明理想的企业合规制度是立足竞争业态与企业日常经营的动态规制体系。内部风险防控与外部激励机制的建构均应贯彻以下原则。

(一)针对性原则

经营者建构反垄断合规制度可在不同程度上发挥预防不法行为与应对合规风险的制度功效,但这并不意味着反垄断合规制度是千篇一律的。首先,实体经济领域的反垄断规制未在上述三方面展现明显困境,这在根本上决定了实体经济与网络经济在反垄断合规制度建构动因上的差别,后者更需要反垄断合规制度。其次,合规应当是差异化的,即使不是基于经营者个体的差异化也至少是基于行业、领域特性的差异化。平台经济面临着与传统经济不同的合规问题,这决定了平台经济领域的合规制度不能被照搬至其他领域,不同领域的企业合规至多只能共享合规报告、内部举报等合规的框架性要素。一方面,不同领域的企业合规需要不同的外部激励机制。合规引发的罚款责任的减轻与加重效应具备针对性,责任变动的幅度、事由、频率均应契合平台经济的特殊性。另一方面,不同领域的企业所面临的合规风险各不相同,这决定了合规的内部防控体系必定存在明显差异。最后,要求实体企业参照实力雄厚的平台企业的合规要求建构合规制度并不可行。合规制度以公司治理结构完善、董事与高级管理人员权责明确为必要条件,新兴的平台企业往往更符合这一要求。合规制度并不仅是企业内部某个机构或某位领导的责任,而是自上而下责任到每个人的体系,其运行必将产生较大成本,因此要求其他领域的企业建构与平台企业相似的合规体系很可能对前者造成一定负担。因此,反垄断合规制度须针对特定企业类型进行建构,平台经济领域的合规制度应当具备充足的针对性。

(二)尊重企业自主经营原则

我国《宪法》第16条、第17条明确了国有、集体企业的“自主经营权”;从第11条“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益”出发,也可以推论出私营企业在法律范围内具有自主经营的权利,这在根本上决定了企业合规不应以牺牲企业自主经营为代价。(15)参见李本灿:《刑事合规的制度边界》,载《法学论坛》2020年第4期。目前实践中已经出现企业合规标准化的倾向,比如《反贿赂管理体系国际标准》要求组织体按照规定的时间间隔进行内部审核,继而产生干预企业自主经营的嫌疑。平台企业合规制度的建构应当避免标准化对企业经营自主权的侵害。首先,反垄断合规的根本目的是保障自由竞争,若合规造成对企业经营自主权的不当限制则背离了该目的。其次,平台经济应顺应动态竞争和商业生态系统的发展模式,平台企业有进行联合研发或建构生态系统的现实需求,合规制度不应与平台经济领域的基本业态相违背。最后,行之有效的合规体系必须立足企业的日常经营,只有尊重企业自主经营才能保障企业发现合规风险并结合自身需要形成完备细致的内部防控机制。

(三)比例原则

比例原则包括适当性、必要性与相称性三重内容,其旨在尽可能好地实现行政目的并尽量减少对行政相对人的不利影响。(16)参见黄学贤:《行政法中的比例原则研究》,载《法律科学》2001年第1期。合规计划具备适当性自无疑问;必要性原则要求合规举措在实现其目的的同时尽可能少地对企业造成的损害,并确保落实合规制度的成本小于不合规遭受的惩罚,否则企业将不再主动合规;而相称性原则在合规制度中体现为成本收益分析,要求某一项合规计划或某一个合规举措对企业造成的损害或成本不能大于为企业带来的收益或不法行为预计对他人造成的损害,其涉及到合规实施的边界。例如在寡头市场结构中,偶然的价格领导与价格跟随现象就不能成为合规禁止的行为,(17)参见Joe S. Bain, Price Leaders, Barometers and Kinks, 13 J. Reprints Antitrust L. &ECON. 767 (1983).原因在于这种行为是特定市场结构中企业做出的正常反应,在缺乏证据证明涉案企业从事协同性行为的前提下,(18)参见Donald F. Turner, The Definition of Agreement Under the Sherman Act: Conscious Parallelism and Refusals to Deal, 75 HARV. L. REV. 655 (1962).价格跟随很难被认定为违法。将之纳入合规约束的范畴只能为企业平添不必要的成本,限制企业的正常经营。

(四)鼓励创新原则

尽管《关于平台经济领域的反垄断指南》与修订后的《反垄断法》均将“激励创新”或“鼓励创新”作为主要目标或立法宗旨,但如何实现前述目标依旧是有待回应的重大问题。以往反垄断法律制度的实施将追求静态效率作为经济效益最大化的主要途径,学界与业界均将静态效率作为衡量竞争秩序的主要标准。所谓静态效率,是指资源合理配置与使用所产生的效率,包括配置效率与生产效率。(19)参见Robert W Crandall &Clifford M. Winston, Does Antitrust Policy Improve Consumer welfare? Assessing the Evidence, 17 J. ECON. PERSP., No. 4, 3, at 4 (2003).前者确保资源被配置到最能发挥其经济效用的位置,后者则意味着资源被最大限度地利用。反垄断法的分析对象是不受新技术、新商品等因素影响的存量竞争,其展现了经营者通过提供物美价廉的商品争夺市场机会的过程。然而,伴随创新活动的增多,创新日益成为市场竞争的主要推动力,技术、商业模式革新带来的动态效率在提升经济效率方面发挥着更重要的作用。在此背景下,以熊彼特为代表的学者指出,以静态效率为基础的分析在很多场合会妨碍动态效率的实现,一些反垄断规制在短期内可使消费者获得物美价廉的商品,却使社会错失提升动态效率的机会。因此,反垄断规制应当确立“动态竞争观”,有损动态效率的静态效率不应成为反垄断法追求的目标,一定程度上损害静态效率但却有利于创新的行为也不能被认定为垄断行为。“鼓励创新”的真实含义是在树立前述观念的基础上,规制有损创新的垄断行为,防止将促进创新的行为误判为垄断行为。

平台经济以前所未有的方式实现产品、技术与经营模式的创新,平台规制与企业合规自然应当顺应、促进创新。平台企业的内部风险防控应将阻碍创新行为作为重点关注对象,执法机构应重点处罚阻碍创新的垄断行为。此外,合规机制还为平台企业提供了创新的正向激励,促进创新的目的与效果可成为责任抗辩的主要依据,因此平台企业应重视技术研发等活动的内部证明材料。

三、平台企业反垄断合规的内部风险防控

基于对事后规制模式的反思,回应性规制理论逐渐成为规制的主流理论模型。其顺应了以命令与强制为特征的单一型规制向可控性和适应性更强的复合型规制变迁的整体趋势,并主张对规制手段进行谱系化的处理,以此实现政府规制与非政府规制的合作与互动。(20)参见John Braithwaite, The Essence of Responsive Regulation, 44 U.B.C. L. REV. 475, 480-83 (2011).具体而言,回应性规制的主要特征可被归纳为以下四点:(1)任何规制措施应当是针锋相对的选择,(2)首先考虑使用说服教育和自我规制的措施,(3)政府的强制性措施作为最后选择,(4)规制强度应当逐步提升。(21)参见Ayers, J. Braithwaite. Responsive Regulation : Transcending the Deregulation Debate. Oxford: Oxford University Press,1992,p.6,37,38.基于该规制,建立有效内部合规防控的企业应被置于第一层级,政府部门可减少对这类企业的直接规制,继而转向对企业内部合规体系的补充监督;而尚未建立起严密合规体系的企业则被放入第二层级,执法机构对其保持高强度规制。(22)参见杨炳霖:《监管治理体系建设理论范式与实践路径研究——回应性监管理论的启示》,载《中国行政管理》2014年第6期。以回应性规制理论为借鉴,内部风险防控实际是平台企业反垄断合规制度的起点。而内部防控制度依照“风险识别—风险评估—风险防控”的逻辑展开,(23)参见Andre R. Jaglom, How to Develop a Corporate Antitrust Compliance Program, 4 PREVENTIVE L. REP. 59 (1985).风险的类别与属性决定合规的具体诉求,影响风险评估的重点、方法及风险防控的具体措施。因此,建构内部风险防控应当率先明确合规风险。

(一)合规风险的明确

1.算法通谋的合规风险。近年来,算法通谋问题引起了理论界与实务界的广泛关注。依据OECD的划分标准,垄断通谋涉及的算法可分为以下四类:(24)参见韩伟:《算法合谋反垄断初探——OECD〈算法与合谋〉报告介评(上)》,载《竞争政策研究》2017年第5期。(1)监督算法,该算法主要在垄断协议的实施阶段收集并分析协议参与者的相关信息,监测对协议的背叛行为。(2)信使算法,该算法主要用以交换与共享经营信息,以达成垄断通谋。(3)信号算法,该算法常被处于轴心位置的经营者用以向外围经营者下达通谋指令。(4)自主学习算法,该算法可协助经营者预测与之相互依存的其他经营者的行为,并以此为依据调整自身的经营策略。(25)有学者将运用信使算法与信号算法的垄断通谋称为“信使”类算法共谋与“轴幅”类算法共谋,将运用自主学习算法的通谋成为“自主”类算法共谋。参见时建中:《共同市场支配地位制度拓展适用于算法默示共谋研究》,载《中国法学》2020年第2期。

与前三种算法引发的通谋相比,第四种算法涉及的问题比较特殊——该算法的运用可使寡头市场中的经营者仅通过单方行为即可实现经营行为的一致性。寡头市场是前述现象的结构性前提。(26)参见Richard A. Posner, Oligopoly and the Antitrust Laws: A Suggested Approach, 21 STAN. L. Rev. 1562 (1969).该市场结构形成于相关市场被少数几家企业瓜分,或相关市场的主要市场份额被少数几家大型企业占据而其余市场份额被多家小型企业均匀分配的情况。(27)前一种情况以电信市场的三足鼎立格局为典型,而后一种情况则存在于平台经济领域或原材料药等相关市场之中。经济学家贝恩对后一种情况进行了量化界定:(1)相关市场前四大企业市场份额合计超过75%,则该市场为极高寡占市场;(2)前四大企业市场份额合计在65%-75%且前八大企业市场份额合计在85%以上,则该市场为高度寡占型市场;(3)前一数值在50%-65%且后一数值在75%-85%,则该市场为中高度寡占型市场;(4)前一数值在35%-50%且后一数值在45%-75%,则该市场为中低度寡占型市场。参见杨公仆等:《产业经济学教程》,上海财经大学出版社2000年版,第135页。其具备市场集中度较高、进入壁垒明显等特征,使前述经营者具备较强的相互依存性,并导致其经营行为(特别是定价行为)出现一致性。而行为的一致性使前述经营者可将行业性的成本需求曲线视作自身的成本需求曲线,这相当于使其组成了“单一经济体”,(28)参见Joe S. Bain, Price Leaders, Barometers and Kinks, 13 J. Reprints Antitrust L. &ECON. 767 (1983).从而共同享有市场支配地位。在此过程中,以下四方面因素起决定性作用:(1)具有协调的动机,比如具备共同利益,或者协调能够带来可观的未来收益;(2)存在反复的相互作用或高频互动,以便达成和维持一致的共同策略;(3)存在较高的市场透明度,以便监测和惩戒背离行为;(4)缺乏充分有效的竞争约束,即能够对抗来自竞争者、供应商、客户以及消费者的外部力量。(29)参见时建中:《共同市场支配地位制度拓展适用于算法默示共谋研究》,载《中国法学》2020年第2期。经营者使用自主学习算法相互进行预测分析的做法足以造成经营行为的一致性,若一致行为排除或限制了竞争,则构成共同市场支配地位的滥用。由于我国平台经济领域呈现明显的寡头化,自主学习算法的运用很可能引发上述合规风险。

2.单方滥用行为的合规风险。单方滥用行为是指单一平台企业依据其自身意志,滥用其市场力量排除或限制竞争的行为。该概念中的市场力量不仅指市场支配地位,还包括其他可被用于妨害自由竞争的市场力量,是市场支配地位的上位概念。不仅滥用市场支配地位构成垄断行为,平台企业为获得支配地位而滥用市场力量排除或限制竞争的行为亦可招致合规风险。

除《关于平台经济领域的反垄断指南》所规定的行为类型外,平台企业不得通过以下行为谋取或滥用市场力量。(1)以数据独占的方式阻碍其他经营者获取相关数据。(2)拒绝其他经营者使用其设施或平台,以限制互联互通。(3)挪用其他经营者(不限于平台内经营者)的数据或强迫其他经营者提供数据的行为。(4)基于为平台内经营者提供交易平台的地位,在从事竞业经营时进行自我优待。(5)干扰平台内经营者的自主经营,即以附加不合理条件等方式干扰平台内经营者向其用户提供产品或服务,或强迫平台内经营者从事特定行为。(6)以低于平台内经营者售价的价格销售其产品,并要求该经营者补足差价等方式霸凌其他经营者。(7)组织、胁迫、引诱平台内经营者从事垄断行为,以排挤特定的经营者。前述行为皆通过排挤或打压系统中其他经营者的方式,排除或限制了系统中的竞争。此外,平台企业可通过诱导用户使用配套软件等方式,增加用户离开该商业生态系统的沉没成本。由于用户很容易被控制、锁定,各种限制用户自由与侵害用户权益的剥削性行为就变得肆无忌惮,“大数据杀熟”、“诱导消费”(30)诱导消费行为是指核心平台企业以故意免费提供较低层次的产品或服务为诱饵,诱导用户为更优服务付费的行为。等违法行为则在平台经济领域普遍出现。剥削或控制消费者的行为亦可为平台企业招致合规风险。

3.经营者集中的合规风险。除自觉履行事前申报的义务外,平台企业更需意识到扼杀性并购带来的合规风险。平台企业收购新兴企业的目的,往往是获取后者的创新成果或阻碍其竞争对手获取后者的创新成果。新兴企业的创新成果被用于帮助收购者进一步扩张,而未被运用至最有利于社会创新的领域。(31)参见Kevin A. Bryan &Erik Hovenkamp, Startup Acquisitions, Error Costs, and Antitrust Policy, 87 U. CHI. L. REV. 331 (2020).此外,扼杀性并购使作出大量前期投资的新兴企业失去了通过自主经营收回成本、获得收益的机会,新兴企业亦因担忧被收购的结局而踌躇不前,导致平台经济领域丧失创新动力。尽管以熊彼特为代表的许多学者认为大企业才是创新的主力军,(32)参见C. Scott Hemphill, Disruptive Incumbents: Platform Competition in an Age of Machine Learning, 119 COLUM. L. REV. 1973 (2019).但将新兴企业的创新成果据为己有,不仅违背了新兴企业的意志,也难以为新兴企业留下独立发展的充足机会更加激励创新。(33)参见Geoffrey A. Manne &Joshua D. Wright, Innovation and the Limits of Antitrust, 6 J. Comp. L. &ECON. 153 (2010).

“价格变量便从其主要地位中撤出……市场经济的现实不同于教科书,它不是价格竞争,而是新商品,新技术,新供应来源,新型组织的竞争。”(34)参见D. Daniel Sokol, Vertical Mergers and Entrepreneurial Exit, 70 Fla L Rev 1357, 1369-70 (2018).熊彼特强调了创新在提高经济效率中的关键作用,这一立场应当被坚定地贯彻于扼杀性并购的规制之中。只有未阻碍创新时,扼杀性并购才可获得批准。规模效应或成本节约等理由很难成为扼杀性并购的抗辩理由,原因在于大型平台企业并购新成立的中小型企业一般难以实现前述效益。(35)参见Lina M. Khan, Amazon's Antitrust Paradox, 126 YALE L. J. 710 (2017).因此,平台企业应自觉避免造成扼杀创新后果的经营者集中。

4.风险识别的正向激励。商业生态系统在互联网经济中发挥着非常重要的作用,其突破了传统工业时代以行业划分竞争领地的做法。(36)参见James F. Moore, Predators and Prey: A New Ecology of Competition, HARV. BUS. REV., May-June 1993, at 75.商业生态系统中发生的并不只有简单的优胜劣汰,还有企业间的协同进化。在协同进化过程中,少数企业通过提供知识产权、核心技术、金融资本的方式发挥引领作用,并在该系统中搭建平台以供其他参与者共享信息与资源。以平台为基础的商业生态系统促进系统参与者的协同创新,并以此成为互联网竞争的基本阵营,(37)参见Simone Scholten &Ulrich Scholten, Platform-based Innovation Management: Directing External Innovational Efforts in Platform Ecosystems, 3 J. KNOWLEDGE ECON. 164, 169-70 (2012).未来竞争政策与企业合规应当围绕商业生态系统展开,而不应仅仅关注企业之间的竞争或者并购。协同进化又决定了商业生态系统往往需要一定的规则来约束该系统的准入与运营,以确保生态系统的长期发展,由此造成了系统的封闭与半封闭性。以苹果手机为基础形成的商业生态系统就展现了一定的半封闭性,所有的参与者必须承认苹果的知识产权并遵守相应的苹果公司确立的规则。商业生态系统的封闭或半封闭性加剧了商业系统间的横向竞争,从这一角度说,“合作”扮演了竞争服务者的角色。(38)参见David J. Teece, Competition, Cooperation, and Innovation: Organizational Arrangements for Regimes of Rapid Technological Progress, 18 J.ECON. BEHAV. &ORG. 1, 12-13 (1992).大型平台企业以自身为核心打造商业生态系统时应当进行相应的合规审查,确保生态系统的建构有助于企业间的合作经营与生态系统间的竞争激化,而非出于垄断合谋或联合提高进入壁垒等违法目的。在满足合规要求后,商业生态系统的做法应当得到认可,企业可以出于创新与协同经营的正当目的建构生态系统,也可加入其他企业建构的生态系统。

创新需要企业之间的联合研发,其有待成为我国反垄断法关注的重点。除合同机制外,企业实现联合研发的另一途径是结成战略联盟,其特点是两个或更多的伙伴企业对经营目标达成高度共识,并通过技术互换、共享互补性资产等方式实现技术创新。战略联盟不涉及股权等方面的控制,其存在通常是有期限的,企业可根据实际情况进行组合与分解。(39)参见J. Gregory Sidak &David J. Teece, Rewriting the Horizontal Merger Guidelines in the Name of Dynamic Competition, 16 Geo. Mason L. REV. 885 (2009).发达国家已经认识到联合研发与战略联盟对技术创新的重要性,美国学界的主流观点认为即使企业在这个过程中有某种共谋也不被直接认定为违法。(40)参见Renata B. Hesse, Antitrust: Helping Drive the Innovation Economy, 21 J. Tech. L. &Pol'y 1 (2016).美国1984年的《国家合作研究法》作出规定,执法者应当对联合研发的合理性进行判断,并考虑所有影响竞争的相关因素,包括但不限于对适当界定的相关研究与开发市场(R&D市场)的影响。该法案还创设了战略联盟的登记程序,以促进正当联合行为的豁免或优待。(41)参见Sean P. Gates, Standards, Innovation, and Antitrust: Integrating Innovation Concerns into the Analysis of Collaborative Standard Setting, 47 EMORY L. J. 583 (1998).同年,欧盟委员会通过了相应法规,对总市场份额不超过20%的公司间横向联合研发提供全面豁免。(42)参见Thomas M. Jorde &David J. Teece, Innovation, Dynamic Competition, and Antitrust Policy, 13 REGULATION 35 (1990).战略联盟的必要性与发达国家的制度经验表明企业只要降低对自由竞争的危害,则可基于创新需要而进行联合研发,这无疑是企业合规的又一正向激励。

(二)风险防控的具体实现

平台企业应进行合规风险的自我审查并建构风险防控的具体制度。(1)平台企业应设置合规机构或合规负责人。关于合规机构的设置,2022年国资委发布的《中央企业合规管理办法》提出了“合规委员会/向董事会负责的合规管理部门”的构造。前者统筹协调合规管理工作,后者负责具体合规工作。也有学者对上市公司、国有独资公司和金融类公司合规机构的设置进行了探讨,进而主张在董事会内部设立主要由独立董事或外部董事组成的“合规委员会”,专司对董事及公司员工合规行为的监督。(43)参见赵万一:《合规制度的公司法设计及其实现路径》,载《中国法学》2020年第2期。前述内容对平台合规机构的设置有借鉴意义。(2)企业集团的管理层应当明确其面临的主要合规风险,并与风险涉及部门的主要负责人一并作出具体的合规承诺。承诺书应以表格化的形式列明不同风险涉及的主要部门与包含的具体因素,例如作为搜索引擎企业的百度公司需承诺其技术部门的工作人员不得挪用其平台内经营者的数据,作为数字音乐平台的QQ音乐所在的腾讯集团需承诺其市场部门不得强制著作权人签署独家版权协议。此外,承诺书应当写明企业风险防控制度的整体方案与建设期限。(3)平台企业应依照其风险防控制度对风险因素进行定期排查,并对风险防控情况进行记录与存档。由于算法运用与扼杀性并购是平台企业的共性行为,所有平台企业须对前述活动中的风险识别与防控进行记录存档。而单方滥用行为导致的风险则“因人而异”,平台企业需结合具体情况进行记录与存档。(4)建立合规风险识别评估预警机制,全面梳理经营管理活动中的合规风险,建立并定期更新合规风险数据库,对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行分析,对典型性、普遍性或者可能产生严重后果(如影响用户群体重大权益)的风险及时预警。(5)确立重大决策事项合规审核机制,将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程。业务部门与合规机构应合作完善前述审查机制,并定期对合规审查工作进行评估。(6)对合规风险事件及其应对情况,平台企业应及时向国家市场监督管理总局报告。(7)平台企业应具备齐全的配套设备,如帮助企业员工了解合规要求的反垄断知识手册、方便企业员工进行合规询问的“热线电话”以及有效的匿名举报机制。(8)平台企业应当积极配合第三方评估机构的合规评估工作。(9)结合具体业务的常规操作将合规义务落实到人,并明确相应的内部奖惩机制,将合规情况作为职务晋升与业绩考核的重要指标。(10)督促相关经营者履行合规义务。

国家市场监督管理总局可制定专门的平台反垄断合规指引对前述内容进行规定。首先,该指引应在第一部分“合规风险提示”中对上述风险与抗辩事由进行规定,具体可包括以下内容:(1)详细列举不同的风险行为类型,例如四种不同的算法与多种单方滥用行为;(2)对应具体的行为表现;(3)对应具体的域内外典型案例名称,并在该指引的附录中详述案例的主要内容与裁判要旨。其次,执法机构是否应要求所有平台企业履行同等的合规义务是值得思考的问题。在网络效应与“赢家通吃”的发展规律下,我国平台企业已经呈现较为明显的阶梯化。以百度、腾讯、阿里、京东等企业为代表的第一梯队与以字节跳动、滴滴、网易等企业为代表的第二梯队已经形成,而跟随其后的是由市场力量参差不齐的中小平台企业所组成的第三梯队。(44)国家市场监督管理总局2021年10月发布的《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》依据特定标准将互联网平台划分为超级平台、大型平台及中小平台。上述梯队的划分可参考该分类。因此,笔者建议可先要求前两梯队的平台企业进行上述制度的建构,并建议第三梯队企业自愿进行风险防控。最后,该《指引》应当从以下基本点入手,推进风险防控制度。(1)提供格式化的合规承诺书,并对前两梯队的平台企业制定不同的承诺时刻表:第一梯队的平台企业应当在《指引》生效后的一个月内提交具体明确的合规承诺书,第二梯队的时间要求则放宽为三个月。(2)国家市场监督管理总局应要求前两梯队的平台企业按照其批复的整体方案与建设期限进行风险防控制度的建构,并针对不同梯队提出不同程度的记录与存档要求。(3)国家市场监督管理总局应规定内部材料的定期提交制度,并组织专家学者、执业律师、执法工作人员对前述材料进行审查。前述材料应以风险防控的记录与存档为主要部分。(4)国家市场监督管理总局应在尊重企业自主经营的前提下对配套设施的建构提供具体的指引,并提供适格的第三方评估机构名单,组建由专家学者与执业律师组成的“专家库”。总局可要求平台企业提交依据第三方评估结果而作出的整改报告,并汇报具体的落实情况。

四、平台企业反垄断合规的外部激励机制

平台企业的合规风险防控需要充足的外部激励,否则合规机制只能是企业经营的装饰品而无法发挥应有的制度功能。而外部激励的实现以能够充分发挥惩罚性与威慑性的法律责任为基础,以企业内部合规与法律责任变更之间的联动为核心,最终使责任增减下的外部激励效应明显强于合规成本对企业带来的阻却效应。以《经营者反垄断合规指南》为代表的官方合规文件仅能发挥有限作用的主要原因在于,其立足企业内控视角明确了合规承诺、合规报告、合规管理机构等合规内部因素,却忽视了外部激励的供给。本章节则着重对此进行讨论。

(一)“没收违法所得”责任的废止

尽管《反垄断法》确立了“没收违法所得”与“罚款”并处的责任追究方式,但前者并未在实践中得到全面落实。(45)在2008年至2020年发生的39起滥用市场支配地位行政处罚案中,仅有14起案件适用了没收违法所得的责任,占比36%。参见刘延喜、吴贝纯:《中国滥用市场支配地位——行政执法公开案例研究(2008-2020年)》,载“知产力”官网:http://zhichanli.com/article/9573.html,访问时间2021年3月1日。究其原因,违法所得的核算需要耗费畸高的成本。首先,尽管有些“所得”是通过违法行为获得的,但合法行为与违法行为之间难以划出清晰的界线,这使“违法所得”很可能包含合法收入。其次,将“违法所得”界定为违法行为产生的营业额,则有过度惩罚经营者的嫌疑;而将其界定为违法行为带来的利润,则需扣除企业从事违法行为的成本,而后者的计算亦是相当困难。最后,实证研究表明,在仅判处罚款的案件中,罚款数额明显高于两类责任并处的案件,(46)参见万江:《中国反垄断法:理论、实践与国际比较》(第二版),中国法制出版社2017年版,第261页。这表明执法机构可通过罚款数额的合理裁量实现罚过相当的原则。具体到反垄断合规制度,罚款责任足以发挥“剥夺违法获利”、“惩罚违法经营者”与“一般性威慑”的作用,因此外部激励并不需要通过“没收违法所得”进行提供。

(二)罚款数额的确定

《反垄断法》所确定的罚款数额以销售额为计算依据。在平台经济中,即使不考虑免费因素对销售额计算的影响,数据流量、用户数量、点击次数等指标在很多场合下更能体现平台企业的竞争实力,亦能反映违法行为造成的社会危害。但鉴于前述指标难以通过金钱估值,因此平台企业的罚款数额依旧以销售额为计算依据。

罚款数额可通过以下两步进行确定:第一步,计算与违法行为相关的产品或服务在上一年度产生的销售额;第二步,确定具体的罚款比例。然而,将该方法适用于平台经济领域则出现以下问题。(1)“上一年度”的确定存在分歧。2018年国务院机构改革前,国家发改委将之界定为作出处罚决定的上一年度,而国家工商行政管理总局却界定为立案调查的上一年度。2018年后,国家市场监督管理总局延续了后者的做法,但最高院在2020年作出的行政裁定书中却认可了前者的做法。(47)参见(2020)最高法行申12292号行政裁定书。(2)前述销售额限于与违法行为有关的地域范围与产品范围。然而,平台经济的全球性使地域限制失去了意义,与违法行为有关的产品范围亦应作扩大解释。以腾讯对抖音的封禁行为为例,微信、QQ等即时通讯产品兼具移动支付、在线游戏等功能,这些功能共同吸引着用户使用该平台,因此其产生的收入应当算入销售额。再以亚马逊的自我优待行为为例,电商平台的直接收入、自营快递服务公司的快递服务费收入以及与电商平台相关的在线广告收入等均应算入销售额内。

因此,平台企业罚款数额的计算依据应当做出以下调整。首先,由于平台企业的违法行为存在间歇性,且依照法不溯及既往的原则,执法机构不应对过往的不法行为作出处罚,因此罚款责任的确定时间应被调整为立案调查时的财政年度。其次,鉴于平台业务的全球性,罚款数额应当以平台企业在全球范围内的销售额为计算依据。最后,考虑到平台企业经营业务的紧密关联,以企业集团的总销售额为依据计算罚款数额具备合理性,其不仅可以剥夺违法获利,更能彰显严惩的态度。因此,罚款数额的计算依据为平台企业所隶属的企业集团在立案调查的财政年度于全球范围内获得的销售额。罚款比例幅度可继续延续1%-10%的规定,在确定具体比例时,执法机构可考察违法行为的危害范围与隐蔽程度、平台企业的市场力量、用户粘性等因素。

(三)罚款数额的变动机制

为使平台企业长期切实合规,执法机构应确立罚款责任的变动机制。针对以下合规情形,执法机构可加重处罚。(1)平台企业未对风险防控情况进行记录与存档。(2)执法机构应当考察违法决策的制定层级。决策层级越高,平台企业面临的处罚越重。(48)一方面,企业合规依靠高层决策者与管理者自上而下进行推动,这意味着越是企业高层人员越有能力意识到企业合规的必要性与正当性;另一方面,制定违法决策的层级越高,企业内部纠正错误决策的机会就越小,风险防控制度发挥作用的阻力就越大。(3)执法机构应当考察实质参与违法行为的平台企业员工数量及董事、监事与高管人员所占的比重。涉案员工数量越多、前述主体所占比重越大,平台企业面临的处罚越重。(4)平台企业曾因相同事由接受过行政处罚或作出过民事赔偿。(5)平台企业有转移隐匿证据、妨碍执法调查等行为。(6)平台企业有相应的风险防控制度,却因过错未及时阻止内部人员的违法行为。(7)平台企业收到执法机构警告或在调查程序开始后,继续从事违法行为。(8)平台企业处于领导地位,或为实施违法行为胁迫或教唆其他经营者。

平台企业主动配合调查并提供相应的内部材料时能否获得减轻处罚是值得思考的问题。一方面,《反垄断法》第56条第3款作出了“经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的,反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚”的规定,且第62条规定了拒绝提供内部材料或配合调查的违法责任,这意味着对垄断协议之外的违法行为,执法机构不能进行责任减免。另一方面,依据《行政处罚法》第32条的规定,行政相对人只有在主动供述行政机关尚未掌握的违法行为,或配合行政机关查处违法行为有立功表现时,才能从轻或减轻处罚。因此,只有平台企业及时向执法机构报告违法行为,全面配合调查,并提供了重要证据或有其他立功表现(如积极检举其他违法行为)时,才可获得减轻处罚。而针对以下合规情形,执法机构可减轻处罚。(1)违法行为系内部人员因个人原因作出,且平台企业在该行为作出前已经进行了较为充分的风险防控;(2)平台企业在发现违法行为后及时开展内部调查,积极整改违法行为,并对违法的内部人员进行处置,明显减轻了违法行为的危害后果。

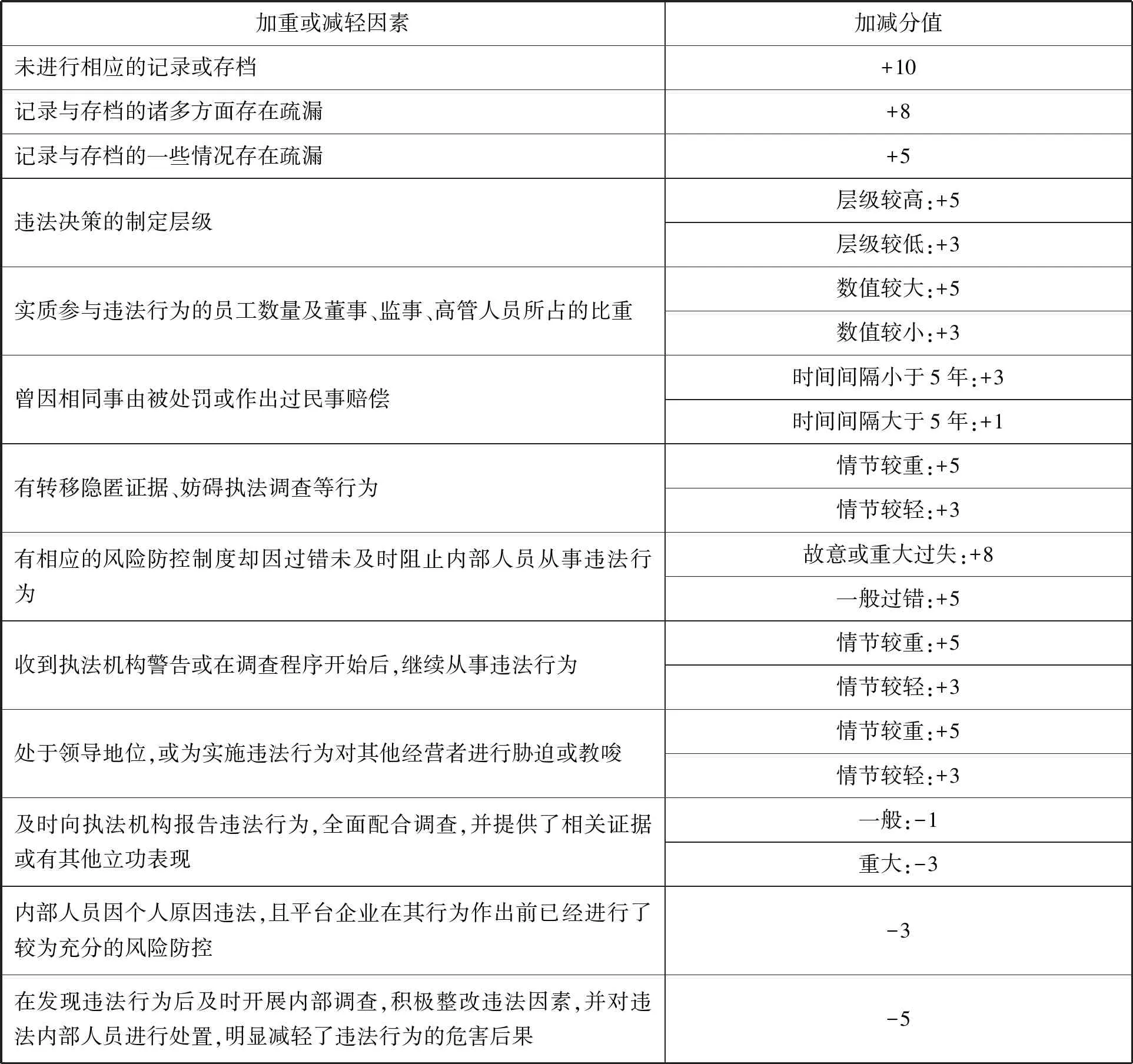

执法机构应当设置科学的量化体系。为了在赋予执法机构裁量权的同时,防止裁量的恣意化,该量化体系可采取“分数档制”,即针对不同行为的不同程度设置不同分数档。(1)未进行上述记录与存档的平台企业加计10分,记录与存档在诸多方面存在疏漏的平台企业加计8分,有一些情况存在疏漏的平台企业加计5分。(2)执法机构可对上述第二、第三、第五、第七、第八加重因素设置3分与5分两档分值,分别对应情节较轻与较重的两种情况。(3)在第四加重因素方面,若相同事由引发的两次违法行为之间的时间间隔小于5年,则计3分;若时间间隔大于5年,则计1分。(4)在第六加重因素方面,执法机构对故意或重大过失的平台企业加计8分,对一般过错的平台企业加计5分。(5)执法机构应对相关证据与立功表现的重要程度进行评估,并以此为依据扣减3分或1分。(6)执法机构对内部人员因个人原因违法且已经进行充分内部调查的平台企业扣减3分。(7)执法机构对符合最后一种减责情形的平台企业扣减5分。(见表1)

执法机构应当设置不同分数段对应的罚款变动系数区间,如(20-30)分对应的系数区间为(2.0-4.0)。在具体案件中,执法机构先结合上述情形计算出被处罚的平台企业对应的分值,再确定该分值对应的罚款变动系数区间,最后依据个案情形决定具体的变动系数,从而确定对该平台企业的罚款责任(罚款数额×变动系数)。

表1 减责情形的量化机制

结语

平台企业反垄断合规可改变执法机构与平台企业间的单向度关系,实现政府规制与企业合规的协调互动。这种协调互动将使执法机构更加真切地掌握平台企业的实际经营状况,并在一种弱对抗的环境中反思现行法律制度的缺陷。其不仅对缓解规制困境、完善法律制度而言至关重要,更将成为反垄断合规制度的“试验田”,为该制度在实体经济领域的运用提供经验。

为保障制度落地,相应的反垄断合规指引应当包括以下主要内容:(1)合规风险提示,(2)平台企业的梯队划分,(3)合规承诺,(4)风险防控情况的记录与存档,(5)内部材料的定期提交与审查,(6)配套制度指引,(7)第三方评估机构与专家库,(8)平台企业的违法责任,(9)违法责任的变动机制,(10)附录。不同梯队的企业成员、内部材料的种类、配套制度的内容等方面均有待进一步明确。

平台企业反垄断合规是复杂的制度体系,除举报奖励制度等执法机构层面的配套制度外,还需其他制度予以配合。首先,上述指引应赋予行业协会提出合规建议、进行自律监督、接收举报线索等权利。其次,违法责任的变动机制所涉及的程序性规定应当细化,企业提请减轻处罚的程序、需要提交的材料种类、执法机构依职权要求平台企业提交材料的方式与程序等方面内容均需明确。其次,“自我评估豁免权”应被引入,以打消平台企业适用合规材料的“后顾之忧”。若平台企业在执法机构的监督下依据内部材料进行了较为彻底的评估与整改,则该材料可豁免使用于以该企业为被告的司法程序。(49)参见Elisa Teti, Alessandro Raffaelli &Carlotta Frascoli, The Publication of the Italian Antitrust Authority's Guidelines on Antitrust Compliance: Contents and Benefits, 15 COMPETITION L. INT'l 83 (2019).再次,限制内部合规材料过度挖掘。美国《联邦证据规则》中就有关于律师委托人秘密会谈的特免权的规定,(50)参见Joseph E. Murphy, Surviving the Antitrust Compliance Audit, 59 Antitrust L.J. 953 (1990).其目的就是保证委托人有权拒绝披露或防止任何人披露旨在促进律师向委托人提供法律职业服务而进行的秘密交流。无度挖掘不仅危害了企业的正常经营,并对董事、高级管理人员履行勤勉义务造成阻碍,长此以往更容易滋生“人人自危,互不信任”的企业氛围,不利于企业竞争文化的塑造。最后,企业内部人员违法责任的追究可为风险防控与外部激励提供深层联结。违法行为决策者与关键实施者,以及未履行合规职责的合规工作人员均应承担相应责任。2022年修订完成后的《反垄断法》仅在垄断协议的法律责任中确立了“双罚制”,该制度应伴随合规制度的建构而普适化。