体系压力、决策者认知与澳大利亚作为中美第三方的战略选择

2023-05-16刁大明刘颖哲

刁大明, 刘颖哲

(中国人民大学 国际关系学院, 北京 100872)

作为亚太地区具有独特地缘特征的中等强国,澳大利亚的对外战略长期面临着身份认同与国家利益之间的矛盾与碰撞,二战后更是呈现出“同盟优先”“面向亚洲”以及“霸权副手”等阶段性的调整与演进。2017年以来,澳大利亚进一步服务于美国的大国竞争战略,充当起所谓“印太旗手”。在该阶段,澳不遗余力地在对华事务上制造摩擦与争端:从所谓“胁迫外交”到“亚洲门罗主义”,再到“四方安全对话”(QUAD)、“美英澳三边安全伙伴关系”(AUKUS),从“大国平衡”走向“选边制衡”策略。2022年5月工党政府上台后,澳开始逐步恢复某些对华沟通渠道,但以制衡中国为目标的战略并未止步。

随着美国对华战略竞争的加剧,有关第三方国家行为与选择的探讨成为学界新的研究关注点与增长点。居于霸权国与崛起国之间的第三方国家既是大国拉拢和施压的对象,也是激化或抑制大国冲突的因素。(1)参见李开盛:《中美东亚冲突管控:第三方的角色与选择》,《国际安全研究》,2017年第4期,第3-18页;曹玮:《中美战略竞争下的战略第三方选择:基于海量事件数据的中美印、中美俄、中美欧VAR模型分析》,《当代亚太》,2021年第5期,第39-74页。洛厄尔·迪特默(Lowell Dittmer)最早基于冷战期间中美苏“大三角”互动研究归纳出了“战略三角”理论(strategic triangle approach),提出“三人共处”“浪漫三角”“稳定婚姻”“单位否决”等形式。(2)Lowell Dittmer, “The Strategic Triangle: An Elementary Game-theoretical Analysis”, World Politics, 1981, 33(4), pp. 485-515; Lowell Dittmer, “The Strategic Triangle: A Critical Review”, Ilpyong J. Kim ed., The Strategic Triangle: China, The United States and The Soviet Union, Paragon House Publishers, 1987, pp. 33-34.然而,该模型要求三方均具有对外政策的自主性和改变战略平衡的影响力,存在过于简化和理论外延狭窄的局限性。冷战结束后,学界日益关注中小国家在中美博弈中的战略选择。国内外学者将“对冲”(hedging)战略作为主要研究方向,认为在亚太地区权力格局变动的背景之下,中美间的第三方国家普遍采取两面交好的混合型策略,以有效控制不确定性风险。(3)参见John Ciorciari, Jürgen Haacke, “Hedging in International Relations: An Introduction”, International Relations of the Asia-Pacific, 2019, 19(3), pp. 367-374; 刘丰、陈志瑞:《东亚国家应对中国崛起的战略选择——一种新古典现实主义的解释》,《当代亚太》,2015 年第 4 期,第4-25页;王栋:《国际关系中的对冲行为研究——以亚太国家为例》,《世界经济与政治》,2018年第10期,第21-49页。也有学者发展出“平衡外交”“等距离外交”“两端外交”“中等强国外交”等概念,总结具体国家的对外战略(4)参见唐小松、宾科:《陆克文“中等强国外交”评析》,《现代国际关系》,2008年第10期,第14-19页;刘乐:《左右逢源还是进退两难:朴槿惠时期的韩国在中美间的两端外交》,《当代亚太》,2016年第4期,第123-151页;孙西辉、金灿荣:《小国的“大国平衡外交”机理与马来西亚的中美“平衡外交”》,《当代亚太》,2017年第2期,第4-35页。,但这类研究仍需更为系统地归纳第三方国家战略选择以及阶段性变化的逻辑。澳大利亚在物质实力、对外行为和自我认同等维度上属于典型的中等强国(5)崔越:《澳大利亚的中等强国外交》,对外经济贸易大学出版社,2016年,第13-28页。,虽然在权力地位层面未达到“战略三角”的标准,但仍拥有仅次于大国的外交能力和区域影响力,研究其战略行为规律及相关国际角色具有重要意义。

与美其他亚太盟友特别是同属“盎格鲁-撒克逊”文化的盟友相比,近年来澳大利亚对华态度的负面变化可谓最为剧烈,推动对华竞争可谓最为积极。特别是在与中国不存在历史积怨或领土争端且仍保持可观经贸联系的现实情况下,澳对华的极速负面转向更耐人寻味。从历史上看,澳大利亚支持了二战后美国历次海外军事行动,而在1970年代又主动推动中国融入国际体系,冷战后则转为积极充当中美间的“纽带”,反映出了澳在战略选择上追随性与自主性交织的特点。如何理解澳大利亚对外战略的这些特有逻辑及内在根源?又如何解释其战略选择的历次转向?通过观察中美澳三边关系的演进历程、总结澳大利亚战略变迁的逻辑规律,本文尝试回答上述问题。

一、 关于澳大利亚对外战略的已有解释

学术界对澳大利亚对外战略的研究大致聚焦于三个方向:一是对其历史阶段或事件的梳理分析;二是对美澳联盟管理或中澳关系演变的探究;三是以澳大利亚为典例的对亚太国家、中等强国、联盟国家战略选择的理论阐释。既有研究的主要分析路径包括国际格局决定论、社会文化塑造论以及精英威胁感知论。

(一)国际格局决定论

以新现实主义为代表的国际关系理论假定国家是单一理性行为体,结构层次的因素是其行为的第一推动力。进而,第三方国家的对外战略受到大国实力对比(体系结构)和互动模式(体系进程)的影响。布罗克·特斯曼(Brock Tessman)提出,次大国会根据体系的权力集散程度(集中多极、分散多极、集中单极、分散单极)选择不同的核心战略(制衡、追随、推诿、对冲)。(6)Brock F. Tessman, “System Structure and State Strategy: Adding Hedging to the Menu”, Security Studies, 2012, 21(2), pp. 192-231.有学者提出“战略空间”概念,认为大国实力排序与竞争激烈程度将塑造地区秩序,影响中小国家战略选择的自主性。(7)刘若楠:《大国安全竞争与东南亚国家的地区战略转变》,《世界经济与政治》,2017年第4期,第60-82页。在结构性视角下,澳大利亚的对外战略存在权力转移和战略依赖两个维度的解释。

在权力转移维度上,国际体系结构变化决定国家的对外行为。二战后亚太地区的等级秩序经历了阶段性变化,冷战后由于美国的霸权地位和中国的持续发展,东亚中小国家面临“二元格局”,即美国与中国分别在安全和经济领域占据相对优势。(8)周方银:《中国崛起、东亚格局变迁与东亚秩序的发展方向》,《当代亚太》,2012年第5期,第4-32页。东亚安全架构的复杂性、中国的战略意图以及中美在广泛领域的相互依存阻碍着第三方国家走向“选边”。(9)Van Jackson, “Power, Trust, and Network Complexity: Three Logics of Hedging in Asian Security”, International Relations of the Asia-Pacific, 2014, 14(3), pp. 331-356; John Ikenberry, “Between the Eagle and the Dragon: America, China, and Middle State Strategies in East Asia”, Political Science Quarterly, 2016, 131(1), pp. 9-43.澳大利亚在中美关系平稳时选择“对冲”或“基准战略”,即以本国利益作为在特定问题中相对支持某方的基准。(10)李泽:《中美战略竞争背景下澳大利亚的“基准战略”》,《东南亚研究》,2020年第2期,第100-120页。在中美走向零和博弈甚至对抗时,澳必须“选边站队”,战略安全矛盾往往将压倒经贸红利链接。(11)Paul Dibb, “U.S.-Australia Alliance Relations: An Australian View”, Strategic Forum, 2015, 216, pp. 1-6; Benjamin Schreer, “Why US-Sino Strategic Competition Is Good for Australia”, Australian Journal of International Affairs, 2019, 73(5), pp. 1-18.

在战略依赖维度上,大国战略转向塑造第三方国家的对外决策。在与美国、中国的不对称依赖关系中,澳大利亚因议价能力劣势而更易受大国影响。(12)基欧汉和奈将相互依赖(interdependence)划分为均等依赖、绝对依赖、不对称依赖三种类型,参见罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京大学出版社,2002年,第12-19页。冷战后,澳大利亚的结盟目的从“保障安全”转为“提升地位”,对美关系仍是不可或缺的“力量倍增器”。(13)岳小颖:《从“保障安全”到“提升地位”——第二次世界大战后澳大利亚对美国追随政策之分析》,上海社会科学院出版社,2013年,第207-209页。美国通过权威引导、利益交换影响亚太盟国在对华事务中的选择。(14)刘若楠:《美国权威如何塑造亚太盟国的对外战略》,《当代亚太》,2015 年第 2 期,第 55-75 页。也有观点强调,澳对外战略并非完全对美亦步亦趋,其追随中也伴有细致的“成本-收益”计算。(15)Nick Bisley, “‘An Ally for All the Years to Come’: Why Australia Is not a Conflicted US Ally”, Australian Journal of International Affairs, 2013, 67(4), pp. 403-418.

国际格局决定论反映了结构压力对澳大利亚战略选择的影响,相关机制便于观察和操作化。不过,权力转移逻辑的问题在于难以解释类似情境下的差异化选择。比如,面对盟主的权力流散,为何澳二战后选择弃英投美,而面对中国的地位上升却不考虑转身追随。战略依赖的影响则涉及多重因果机制,现实中经常出现澳对外行为与大国战略转变的不同步。以中澳关系为例,尽管澳对华贸易依赖度攀升,但其对华出口贸易较为稳定,进口贸易的可替代性强,因此中国难以将贸易依赖的经济权力转化为战略塑造的政治权力。(16)2016年至2021年中澳贸易摩擦期间,澳大利亚对华出口总额不但未受明显影响,而且还实现了从956.82亿澳元至1792.57亿澳元的增长。数据来源:Australian Department of Foreign Affairs and Trade, “Monthly Trade Data”, https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/trade-investment/monthly-trade-data, 2022-12-31。相关观点参见周方银:《体系转型背景下的威胁认知与澳大利亚对华政策变化》,《世界经济与政治》,2020年第1期,第22-59页。这也说明澳大利亚具有内部驱动的动机需求和利益偏好,观念变量和国内政治同时发挥了重要作用。

(二)社会文化塑造论

社会文化塑造论强调文化传统对决策者行为模式的影响。一国在界定国家利益、选择战略手段时具有各自的独特性,这与其内在的战略文化相关,表现为一组限定且有序的大战略行动偏好。(17)参见秦亚青:《国家身份、战略文化和安全利益——关于中国与国际社会关系的三个假设》,《世界经济与政治》,2003年第1期,第10-15页;江忆恩:《文化现实主义: 中国历史上的战略文化和大战略》,朱中博等译,人民出版社,2015年,第36-43页。第三方国家面对大国互动塑造的国际环境,需要在安全、发展、自主性等利益间做出取舍,社会文化因素则影响着其战略偏好和排序。(18)参见陆伟:《荣誉偏执、身份迷思与日本战略偏好的转向》,《当代亚太》,2006年第4期,第87-122页;刘丰、陈志瑞:《东亚国家应对中国崛起的战略选择——一种新古典现实主义的解释》,《当代亚太》,2015 年第 4 期,第 4-25 页。澳大利亚在地理、历史和文化特性影响下形成的身份定位、战略文化等被认为具有解释力。

澳大利亚的文化特性既有西方文化认同与亚太地理位置交织形成的安全焦虑,又有基于实力地位的中等强国抱负,这种双重身份共同塑造着其对外战略选择。(19)邱涛:《“印太战略”框架下澳大利亚对美政策研究——安全焦虑与“中等强国”的视角》,《世界经济与政治论坛》,2021年第3期,第106-126页。一方面,西方认同深植于澳大利亚的文化基因,美澳关系被认为“坚如磐石”。(20)Paul Kelly, “Australia’s Wandering Eye”, The American Interest, 2013, 8(5), pp. 62-67.19世纪以来,美澳形成了“亚洲威胁”共识,移民潮下的身份焦虑、中澳的秩序认知差距、中国与南太平洋国家的合作都不同程度地加剧着澳对华的所谓“恐惧”。(21)Stuart Rollo, “The ‘Asia Threat’ in the US-Australia Relationship: Then and Now”, International Relations of the Asia-Pacific, 2020, 20(2), pp. 225-252; Terence Wesley-Smith, China in Oceania: New Forces in Pacific Politics, East-West Center, 2007, pp. 1-35.如今,澳大利亚的西方认同与极深层次的对华疑惧心理已难以分割。(22)许善品、张涛:《战略文化、战略偏好与澳大利亚的对华战略疑惧》,《印度洋经济体研究》,2021年第3期,第59-84页;Colin Mackerras, “Australian Intellectual and Popular Responses to China’s Rise”, Niv Horesh, Emilian Kavalski ed., Asian Thought on China’s Changing International Relations, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 97-122。另一方面,澳大利亚符合中等国家的物质条件要求,发展出中等强国的外交定位。(23)澳大利亚国土面积位列世界第六,海洋国土面积位列世界第三,自然资源蕴藏丰富,2021年GDP全球排名第十三,在2022年亚太综合实力总体排名中位列第六。数据来源:Lowy Institute, “Lowy Institute Asia Power Index”, https://power.lowyinstitute.org/, 2023-02-06。相比于新西兰等国,澳大利亚的利益范围更加广泛,倾向于主动平衡区域大国、提升国际地位。(24)Patrick Köllner, “Australia and New Zealand Recalibrate Their China Policies: Convergence and Divergence”, The Pacific Review, 2021, 34(3), pp. 405-436.

战略文化也在与环境的互动中动态演进。历史上,澳大利亚适应体系变化的价值观导向与务实心态分别塑造了“联盟追随”和“面向亚洲”策略。(25)杨毅:《在历史与地理之间——澳大利亚安全认知与实践的两难抉择》,《当代亚太》,2017年第3期,第78-99页。面对冷战后的国际变局,澳大利亚先后经历几次思想辩论,分别讨论了是否过度追随美国、是否应接纳崛起国、如何看待所谓“中国威胁”等问题,最终形成的国内共识延续了“与强国结盟”的传统。(26)李途:《二元困境、“反思主义”与澳大利亚的对外政策调整》,《国际论坛》,2021年第4期,第99-117页。有学者认为,这种倾向具有路径依赖效应,只有在严重外部冲击下才会发生调整。(27)Mark Beeson, Alan Bloomfield, “The Trump Effect Downunder: U.S. Allies, Australian Strategic Culture, and the Politics of Path Dependence”, Contemporary Security Policy, 2019, 40(3), pp. 1-27.

社会文化塑造论有助于理解澳大利亚的文化背景和价值系统,部分弥补了国际格局决定论中的国家动机模糊化、忽略行为体特殊性的不足。但必须看到,澳大利亚的双重身份认同在具体情境中可能相互矛盾,战略文化往往被作为延续和累积的常量,相关研究也并未解释政治态度多元化的决策团队是如何在不同传统间取舍并达成一致的,也没有明确这类文化因素对决策者而言是无意识的还是工具性的。

(三)精英威胁感知论

精英威胁感知论从国内政治和决策者认知视角考察行为体的战略转向。第三方国家的政治精英在制定战略时会考虑他国的进攻意图和自身的政权合法性,其威胁感知受到政党传统偏好和国内政治斗争影响,最终走向结盟或制衡。(28)参见斯蒂芬·沃尔特:《联盟的起源》,周丕启译,北京大学出版社,2007年;兰德尔·施韦勒:《没有应答的威胁:均势的政治制约》,刘丰等译,北京大学出版社,2015年;Kuik Cheng-Chwee, “The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China”, Contemporary Southeast Asia, 2008, 30(2), pp. 159-185。决策者的性格特质、知识结构、认知内容和能力、情感等心理因素将影响其对外政策,因而领导人更迭可能带来对外战略的巨大波动。(29)参见罗伯特·杰维斯:《国际政治中的知觉与错误知觉》,秦亚青译,世界知识出版社,2003年;尹继武:《国际政治心理学研究的新进展:基本评估》,《国外理论动态》,2015年第1期,第27-36页。从该视角出发,精英及政党面对威胁的分歧与共识、对他国认知的转变、对外部威胁议题的操控等因素直接推动了澳大利亚的对外战略选择。

理性主义路径认为政治精英会通过塑造威胁来促进自身利益。在外交政策的竞争中,澳大利亚政治人物出于政权合法性考虑,会通过转向、稀释及夸大等方式影响国内辩论。(30)Wayne McLean, “Neoclassical Realism and Australian Foreign Policy: Understanding How Security Elites Frame Domestic Discourses”, Global Change, Peace &Security, 2016, 28(1), pp.1-15.当政党斗争激烈、政府执政地位受到挑战时,决策者倾向于通过操纵对外议题来尝试转嫁国内矛盾。(31)宁团辉:《政党政治与澳大利亚对华政策的转变》,《国际政治科学》,2021年第3期,第95-124页。此外,某些澳大利亚媒体、智库受利益集团、外国政府及跨国公司的资助,成为渲染威胁话语的主力军,对近年来中澳关系的恶化也起到推波助澜的作用。(32)Myriam Robin, “The Think Tank behind Australia’s Changing View of China”, Financial Times, https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/the-think-tank-behind-australia-s-changing-view-of-china-20200131-p53wgp, 2020-02-15; 张桂芳:《澳大利亚媒体在“中国影响”报道中的角色定位》,《新闻与传播评论》,2020年第3期,第117-127页。

政治心理学路径强调领导人特质与偏好的作用。从对外决策的实施主体看,澳大利亚联邦政府总理发挥着关键作用。比如,从1940年代到1960年代长期出任总理的罗伯特·孟席斯(Robert Menzies)对英国具有深厚感情,奠定了澳对美依附和与英联邦同轨并行的外交基调;1960年代中期执政的哈罗德·霍尔特(Harold Holt)则对亚洲共产主义蔓延抱有极大恐惧,公然鼓吹所谓“两个中国”政策(33)Russell Trood, “Prime Ministers and Foreign Policy”, Patrick Weller ed., Menzies to Keating: The Development of the Australian Prime Ministership, Melbourne University Press, 1992, p. 163.;也有学者指出,近十年来澳大利亚社会对所谓“中国威胁”已有某种共同感知,领导人更迭不会造成对外战略突变(34)查雯、李响:《外交政策突变原因探究》,《国际政治科学》,2022年第3期,第74-118页。。尽管自由党和工党分别倾向于西方认同和中等强国定位,但当多重利益难以兼得时,遏制中国似乎符合两党共识。(35)Laurie Brereton, “Australian Foreign Policy—A Labor Perspective”, Australian Journal of International Affairs, 2001, 55(3), pp. 343-349.

精英威胁感知论从中观和微观层面考察决策过程,平衡了前两种分析路径对决策者能动性的忽视。然而,威胁认知作为对外战略选择的关键中介变量,单一的趋势分析难以解释多样化的选择,需进一步概念化或类型化。相关研究或关注威胁感知的生成,或探讨既定威胁对决策的牵动,仍需形成打通两个逻辑的完整机制。

二、 澳大利亚战略选择的分析框架

通过上述回顾可知,关于澳大利亚对外战略的解释已扩展到了国际环境、国家特性、国内政治及领导人认知等不同层次与视角。基于既有研究,本文尝试以新古典现实主义的理论范式将各层次、多视角的关键因素加以统合,构建解释澳大利亚对外战略选择逻辑的系统分析框架。

(一)因变量:战略选择

国家行为体应对现实或潜在霸权国的战略选择可被纳入以追随(bandwagoning)和制衡(balancing)为两极的谱系。中小国家同时面对崛起国和霸权国的情况则具有选边(taking sides)、对冲及疏离(isolating)等选项。(36)“选边”即通过结盟或军备扩张等方式明确或模糊地追随一方并制衡另一方的战略选择。“对冲”即面对两个以上大国的权力角逐时“两边下注”以争取皆交好的平衡策略。“疏离”即在大国竞争中袖手旁观,不与任何一方维持紧密关系。解释相关概念的代表性文献参见兰德尔·施韦勒:《没有应答的威胁:均势的政治制约》,刘丰等译,北京大学出版社,2015年,第11-13页;王栋:《国际关系中的对冲行为研究——以亚太国家为例》,《世界经济与政治》,2018年第10期,第21-49页;孙通、刘昌明:《中等强国在中美战略竞争中的行为逻辑:基于竞争烈度、依赖结构与利益偏好的解释》,《世界经济与政治论坛》,2021年第4期,第36-60页。

作为第三方的澳大利亚在与中美的互动中逐渐形成了特定的战略选择。澳对美的追随在不同阶段具有程度差异:拓展联盟承诺范围、提升军事合作水平、主动支持美国全球战略等属于具有“依附性”倾向的紧密合作,而“自主性”更强的外交策略表现为联盟投入谨慎、在公开声明中弱化对联盟的倾向等。澳对华采取了制衡与接触(engagement)相结合的混合策略,可以以其策略选择的侧重来界定对华战略。(37)左希迎:《威胁评估与美国大战略的转变》,《当代亚太》,2018年第4期,第4-50页。澳大利亚作为中美第三方的战略选择可综合上述两对关系划分为四种类型。一方面,根据澳对华战略的方向侧重,其战略选择则相应表现为制衡或对冲。前者意味着与中美两国均保持友好或模糊中立,后者意味着与美国维持联盟关系,采取对抗性策略制约中国。另一方面,根据澳对美的“依附性”或“自主性”追随,其制衡战略包含“依附性制衡”(支持美国对外战略,对中国制衡)和“主动性制衡”(自主采取外交措施,对中国制衡),其对冲战略也包含“补充性对冲”(以与美国紧密合作为主,以接触中国为补充)和“自主性对冲”(自主采取外交措施,与中国接触)。

(二)自变量:体系压力

体系压力是指国际格局变动对行为体维护利益造成的压力,决定着中小国家在“依附性”和“自主性”间权衡的战略空间。(38)Brock Tessman, “System Structure and State Strategy: Adding Hedging to the Menu”, Security Studies, 2012, 21(2), pp. 192-231.对澳大利亚来说,体系压力主要来源于大国互动和联盟困境,体现为地区局势和联盟分歧两个变量。

地区局势是一国所处地理空间内国际环境的基本态势。对第三方国家而言,地区局势紧张将带来较强的“选边压力”,限制其战略选择的空间。(39)凌胜利:《双重困境与动态平衡——中美亚太主导权竞争与美国亚太盟国的战略选择》,《世界经济与政治》,2018年第3期,第70-91页。衡量地区局势紧张或缓和的指标是全球性大国与地区性强国互动的对抗程度。若双方存在实力地位分布的结构性矛盾并且在多领域针锋相对(军事部署、经贸摩擦、制度排斥、话语对立),大国互动具有强对抗性;反之,双方暂未达到激烈竞争或冲突状态,地区局势相对缓和。澳大利亚位于海洋强国和陆上大国的实力交汇地带,其战略选择受到亚太局势的影响。当中美走向激烈对抗时,澳与一方的紧密关系会引起另一方的不满和施压,加剧其战略困境。

联盟分歧指联盟成员国在对外战略重大事项上的不同意见。联盟的安全承诺和利益捆绑既是对外部力量的威慑,也意味着被盟国“牵连”或“抛弃”的风险。(40)Patricia A. Weitsman, Dangerous Alliance: Proponents of Peace, Weapons of War, Stanford University Press, 2004, pp. 18-20.若第三方国家与某个大国存在联盟关系,联盟内部利益分歧较大将提升其维护联盟的成本,因为在这种情况下,弱国往往需要做出重大战略妥协或牺牲,严重时可能导致同盟解体。(41)周建仁:《战略分歧、自助能力与同盟解体》,《世界经济与政治》,2013年第1期,第67-92页。联盟分歧的大小取决于联盟权责分配的平衡性以及战略排序的匹配度。(42)李泽:《战略行为匹配程度与美国亚太联盟凝聚力》,《世界经济与政治》,2019年第1期,第128-155页; Hyun-Wook Kim, Won K. Paik, “Alliance Cohesion in the Post-Cold War US-South Korea Security Relations”, The Journal of East Asian Affairs, 2009, 23(2), pp. 1-40。具体而言,权责分配即联盟内指挥权力和防御义务的分配,判断依据为在既有制度化协议中盟主的军事投入和对盟国分担成本的要求是否平衡;战略排序即联盟基于外部局势大致确定的本国对外战略目标与战术规划,观察指标是盟主的战略重心是否与盟国匹配。二战后,美国在亚太建立双边联盟体系,为自身利益和全球战略服务,澳大利亚在非对称联盟中长期受到来自美国的压力。

(三)中介变量:决策者认知

决策者认知是体系压力传导至国内层次的中介变量,认知内容包括对所处环境的威胁认知和对本国国际角色的定位认知。

威胁认知(threat perception)是决策者面对体系变化造成的安全环境压力所产生的感受、理解和判断,即外部环境对本国利益的(预期)作用。(43)参见邱美荣:《威胁认知与朝核危机》,《当代亚太》,2005年第6期,第3-11页;韩献栋、王二峰、赵少阳:《同盟结构、威胁认知与中美战略竞争下美国亚太盟友的双向对冲》,《当代亚太》,2021年第4期,第28-66页。就威胁来源而言,地区局势即澳大利亚所处的“大环境”,联盟是其最重要的“小圈子”。一方面,面对周边复杂的历史文化和优良的资源禀赋,澳具有深层的焦虑感。(44)Nick Bisley, “Australia’s Strategic Culture and Asia’s Changing Regional Order”, The Strategic Asia Program NBR Special Report, 2016, 60, pp. 2-9.在东南亚、南太平洋和东印度洋等“核心战略区域”,澳对亚洲国家的影响力扩张非常敏感,独立外交以来先后将日本、中苏同盟、苏越同盟、中国视为“威胁”。另一方面,澳通过结盟获取安全保障,将对美关系置于对外战略中心,在联盟中施加巨大成本投入,因此联盟管理的矛盾会对其造成极大的利益损失风险。

对威胁认知的衡量包括程度和排序两个维度。就威胁程度而言,澳大利亚的外部威胁感知在中美对抗性增加时上升,在中美关系走向缓和时显著下降;澳的联盟风险感知在美澳联盟分歧较大时上升,较小时则下降。威胁认知的高低分别对应着决策者的风险感知和收益感知,二者均是对外部环境如何影响本国利益的判断,区别在于影响结果为受损还是获益。就威胁排序而言,决策者面对联盟内外的风险,需要权衡预期风险与收益来判断威胁紧迫性。当一类威胁认知较高时,决策者容易就威胁排序达成共识;当两类威胁认知同步发展时,由于地区局势的不确定性更强,决策者可能需要在双重风险感知中判断外部威胁是否可控,在双重收益感知中权衡地区收益是否明显。需要指出的是,在“联盟困境”的作用下,澳“被抛弃”的恐惧远远大于“被牵连”的恐惧,其“大国寡民”与海岸线绵长等特性导致其更担心因失去联盟而无法独立保障本土安全。(45)Stephen Fallon, “Australia’s Security Relationships”, Parliament of Australia, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook47p/AustraliaSecurityRelationships, 2022-06.

角色定位(role orientation)是决策者在行为体互动中对本国适合的位置、行为、规范及其在国际体系中主要功能的看法,既受到结构的社会化压力,也有内生的定位偏好。(46)Kalevi J. Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”, International Studies Quarterly, 1970, 14(3), pp. 233-309.在不同阶段,国家在具体议题中可能扮演不同角色,但在宏观上总以某种角色为主。(47)Cameron Thies, The United States, Israel, and the Search for International Order: Socializing States, Routledge, 2013, p. 46.澳大利亚孕育了三种相互竞争的角色。“联盟追随者”是捍卫与盟友的共同利益、价值、秩序,维护联盟承诺并积极做出贡献的保守型角色,主要功能是支持盟主的外交目标与战略决策,特别是涉及本地区的议题及其举措。“地区合作者”是发展与周边国家的关系、支持和推动合作制度并遵守规范的改革型角色,强调防御性和开放性,通常被描述为国际主义者、全球公民、多元文化国家等。(48)Carl Ungerer, “The ‘Middle Power’ Concept in Australian Foreign Policy”, Australian Journal of Politics &History, 2007, 53(4), pp. 538-551.“东西方桥梁”是平衡西方认同与地区身份,强调全球利益、地区大国地位和自身特殊位置的务实型角色,反映出澳大利亚战略文化中结盟传统与“国防自主”、“大陆防御”与“前沿防御”的内在张力,本质上是一种“现实主义结盟文化”。(49)“大陆防御”主张将防卫范围定在大陆及海岸线内,警惕脱离本土环境的军事支出;“前沿防御”则要求将部队派离海岸,支援盟友以求未来的帮助。参见岳小颖:《从“保障安全”到“提升地位”——第二次世界大战后澳大利亚对美国追随政策之分析》,上海社会科学院出版社,2013年,第32-35页;Michael Evans, The Tyranny of Dissonance: Australia’s Strategic Culture and Way of War 1901—2005, Land Warfare Studies Centre, 2005, pp. 40-51。

澳大利亚决策者在外部威胁感知更高时倾向“联盟追随者”角色,联盟风险感知更高时倾向“地区合作者”角色。当两类威胁均高或均低时,决策者具有威胁排序和角色定位上的自主选择空间。就澳大利亚国内而言,若执政党地位稳固,总理具有鲜明政治理念和外交抱负,决策者认知可以直接转化为对外战略;若总理的政治权威不足或执政党的议会席位偏少,政府整合国内资源、制定和执行对外决策的能力将遭遇更多限制,其认知和决策则受到国内政治生态扭曲。

(四)分析框架与研究假设

如图1所示,上述变量共同构成了澳大利亚战略选择逻辑的分析框架。亚太地区局势和美澳联盟关系组成了澳大利亚面对的体系压力,两个变量的组合进一步决定了决策者的威胁认知和角色定位,从而形成不同类型的战略选择。

图1 澳大利亚对外战略的分析框架

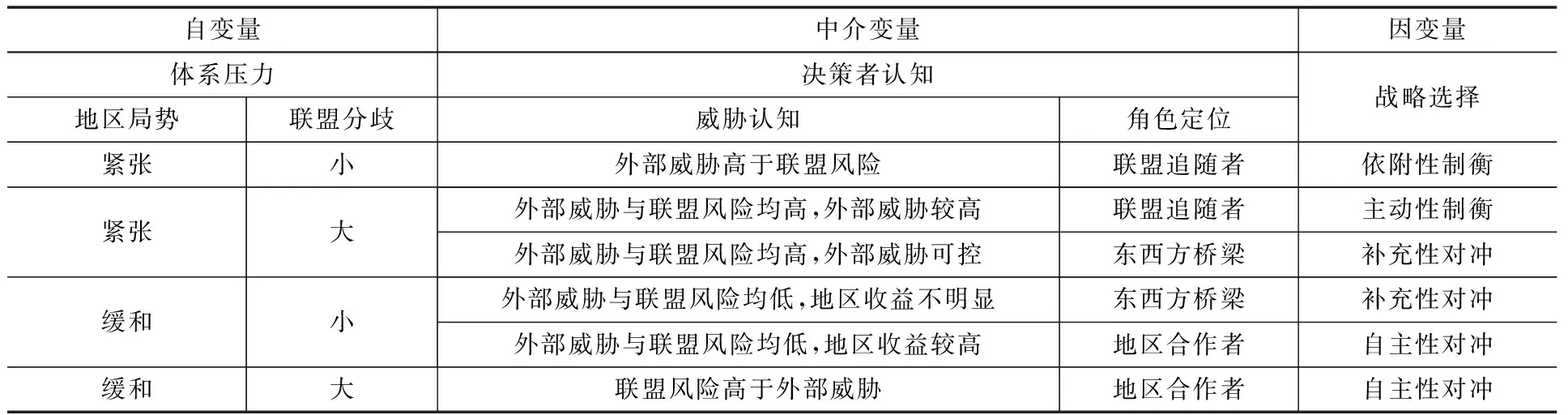

具体而言,如表1所示,当中美互动呈现对抗性、美澳分歧小时,澳决策者的外部威胁感知更高,“联盟追随者”角色符合其迫在眉睫的安全需求,其更可能走向“依附性制衡”。当地区局势趋紧而美澳分歧加剧时,决策者的两类威胁感知均高,其排序存在两种情形:若外部威胁感知显著较高,决策者在“选边困境”中更偏向“联盟追随者”,且因与盟友分歧的存在又增加其“主动性制衡”的动机;若外部威胁感知处于可控范围,澳不想担负与大国关系恶化的恶果,可能选择“东西方桥梁”角色,在中美间维持“补充性对冲”。当中美互动良好但美澳分歧严重时,决策者的联盟风险感知更高,会选择“地区合作者”角色,主动接触中国。当地区局势宽松、美澳联盟分歧较小时,两种低威胁感知的排序也存在两种情形:若地区合作预期收益显著较高,澳可以利用自主空间,扮演“地区合作者”,进行“自主性对冲”;若地区收益不明显,澳则倾向于借助中间位置担任“东西方桥梁”角色,“补充性对冲”更可能实现。

表1 “体系压力—决策者认知—战略选择”的逻辑

三、 澳大利亚作为中美第三方的战略选择演变

二战以来,澳大利亚的对外战略大致经历了“同盟优先”“面向亚洲”“霸权副手”“印太旗手”四个发展阶段。各阶段反映出澳大利亚作为第三方不同的战略选择,也展现出不同体系压力的塑造与决策者认知的导向。

(一)“同盟优先”阶段的“依附性制衡”(1945— 1972)

二战后,传统殖民帝国英法式微,美苏成为新国际秩序的主导者。在该阶段,澳大利亚对外战略前后分别有两个目标:寻求新的太平洋安全保障体系,介入东南亚事务并发挥更大区域作用,这些目标决定了澳大利亚的首要任务就是拥抱美澳同盟、维系美军事存在。澳对美依附、对华制衡具体表现为:促成与美英及周边国家军事合作,包括“科伦坡计划”(1950)、《澳新美安全条约》(1951)、东南亚条约组织(1954)及《五国防御协议》(1971);(50)李凡:《冷战后的美国和澳大利亚同盟关系》,中国社会科学出版社,2010年,第33-44页。派遣军力至领土外“缓冲区”备战作战,参与朝鲜战争与越南战争,支持美设置无线电通讯中心(1963)、联合防御空间研究设施(1966)等;延续歧视有色人种的“白澳政策”;跟随美国与昔日对手日本交好;等等。

体系压力层面,两极对峙格局与局部“热战”笼罩亚太地区,澳大利亚迫切寻求美国作为新的“庇护者”。地区局势上,冷战时期两大阵营在亚洲激烈争夺,中美以东南亚为阵地开展“遏制”与“反遏制”斗争,对紧邻前沿的澳大利亚构成了安全压力。联盟关系上,美澳享有着空前的战略凝聚力。澳渴望获得区域影响力且避免周边出现强国,唯一可能依附的对象只有美国。对美而言,澳仅是其在次要战略方向上平衡对手的倚借对象之一。(51)孙通、刘昌明:《“追随”或“自主”:美澳同盟中澳大利亚外交困境与选择》,《世界经济与政治论坛》,2018年第3期,第62-77页。为了促成联盟,澳大利亚主动积极承担军事义务以展示“忠心”、换取“伟大而强有力的朋友”在未来可能的战争中的支持,即便在低制度化和不连贯的承诺下美国可能将其“抛弃”,其他联盟合作对象(日本、韩国、中国台湾地区等)所涉及的地区冲突也可能将其“牵连”。换言之,该阶段美澳战略一致与其说源于同仇敌忾,不如说是不对称的关系使然。

威胁认知方面,排斥亚洲的心理和对共产主义的恐惧逐渐成为澳大利亚国内的压倒性共识。二战后,澳大利亚的对华认知经历了由同情、犹豫到敌对的转变过程。战后初期,澳将中国视为实力相近、市场庞大、威胁较弱的中等国家,曾希望以承认新中国为筹码从而尽量避免中苏结盟,总体上表现出既忌惮共产主义力量扩大又不满美国大力扶植蒋介石的两面性。(52)N. K. Meaney, Australia and the World: A Documentary History from the 1870s to the 1970s, Longman Cheshire, 1985, p. 555.甚至,美澳对威胁来源的认识存在一定差异:美关注“亚太共产主义扩张”,澳则更警惕日本军国主义复活。(53)谷雪梅:《冷战时期美澳同盟的形成与发展(1945—1973)》,中国社会科学出版社,2013年,第57-59页。但很快,在冷战的总体氛围下,特别是随着亚太地区局部战争接连爆发,历史中所谓的“黄祸”偏见与价值观对立的“红祸”观念交织上升,澳逐渐将中国视为需要遏制的主要地区“对手”,转而与日本“化敌为友”并迅速发展经贸关系,并未认真评估和反思联盟风险。澳大利亚在老挝危机、中印边境冲突等议题上坚定支持美国,并以意识形态话语诋毁中国,称中国“鼓动共产主义运动”,“对地区构成最大安全威胁”,是“最可能进犯的敌人”。(54)Parliamentary Debates Archives (House of Representatives), https://historichansard.net/hofreps/1965/19650429_reps_25_hor45/, 1965-04-29; Parliamentary Debates Archives (House of Representatives), https://historichansard.net/hofreps/1969/19690814_reps_26_hor64/, 1969-08-14.

角色定位方面,该阶段的澳历届政府均选择“联盟追随者”角色。在太平洋战场中被英国“抛弃”后,澳真正意识到投入遥远的欧洲战场不能换取本土安全,将对外战略重心转至关系其生存的亚太地区。1941年到1945年执政的工党总理约翰·科廷(John Curtin)曾多次公开撰文或发表演讲,阐述追随新盟主的战略转向:从今以后向美国看齐,对大英帝国不再存在任何血统关系或情感之束缚。(55)John Curtin, “The Task Ahead”, The Herald, https://john.curtin.edu.au/pmportal/text/00468.html,1941-12-27; “John Curtin’s Speech to America”, John Curtin Prime Ministerial Library, Records of the Australian Broadcasting Corporation, http://john.curtin.edu. au/audio/00434.html, 1942-03-12; 邱涛:《“印太战略”框架下澳大利亚对美政策研究——安全焦虑与“中等强国”的视角》,《世界经济与政治论坛》,2021年第3期,第106-126页。1949年后长期执政的自由党联盟政府在历次海外冲突中都迅速响应美国,极力彰显联盟捍卫者的形象。霍尔特政府(1966—1967)曾悍然宣布与中国台湾地区“建交”,并高调宣誓“与约翰逊(时任美国总统)一路同行”(All the Way with LBJ)。(56)Australian Government, “Prime Minister’s Visit to U.S. and U.K.—Exchange of Remarks between President Johnson of the U.S. and Prime Minister Harold Holt of Australia at Arrival Ceremonies for the Prime Minister on the South Lawn of the White House”, https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-1339, 1966-06-29.由此可见,澳保守派精英为“拉住”美国而放弃了与新中国平等交往的可能。比较而言,1949年后失去执政地位的工党更早考虑开放包容的国际角色,将尽快承认新中国写入章程(1957),也提出抛弃歧视性移民政策(1971)。(57)侯敏跃:《中澳关系史》,外语教学与研究出版社,1999年,第190页。1971年7月美国国务卿基辛格秘密访华同期,工党领袖高夫·惠特拉姆(Gough Whitlam)作为反对党领袖“破冰”访华,令未收到盟友消息的威廉·麦克马洪(William McMahon)自由党联盟政府(1971—1972)陷入被动。(58)Stuart Doran, David Lee, ed., Documents on Australian Foreign Policy: Australia and Recognition of the People’s Republic of China, 1949—1972, Department of Foreign Affairs and Trade, 2002, p.730.

概括而言,该阶段澳大利亚的体系压力属于“地区局势紧张—联盟分歧小”的情形,决策者在较高外部威胁感知下扮演“联盟追随者”角色,受意识形态与民族利己主义观念主导,对华负面态势延续了二十多年之久。“依附性制衡”战略为澳带来安全收益,但也使其丧失自主性,巨大的权力位差导致美国几乎支配了澳大利亚的战略方向。

(二)“面向亚洲”阶段的“自主性对冲”(1972— 1996)

20世纪60年代中后期与70年代初期,中美苏“大三角”关系走向新的历史阶段,中美关系的逐渐缓和成为可能和现实。(59)陶文钊主编:《中美关系史:1949—1972》第二卷,上海人民出版社,2016年,第323-362页。1972年主张“面向亚洲”的工党惠特拉姆政府上台,标志着澳对外战略转向“自主性对冲”。一方面,澳对美表现出更强的自主性,不仅迅速召回在越南(1971)和新加坡(1973)的军队,还超越美国授意与中国(1972)、越南(1973)及朝鲜(1974)等国建交。另一方面,澳主动促进中国融入国际社会。在西方国家中,澳率先给予中国“发展中国家优惠贸易待遇”(1978)和发展援助(1981),制定促进双边贸易的“中国行动计划”(1983),率先受邀来华进行人权对话(1991)。在1990年代解除对华武器禁运问题上,澳保持宽容态度。保罗·基廷(Paul Keating)政府(1991—1996)在美国克林顿政府最终给予中国“最惠国待遇”的决策中也发挥了积极推动作用。(60)Henry S. Albinski, “Responding to Asia-Pacific Human Rights Issues: Implications for Australia-American Relations”, Australian Journal of International Affairs, 1996, 50(1), pp.43-58.

体系压力层面,亚太局势明显缓和,美澳联盟则出现分歧。地区局势上,1970年代,国际实力对比已呈现“苏攻美守”态势,苏联推进包围中国的“亚洲集体安全体系”,中美达成反对苏联霸权的“统一战线”。布雷顿森林体系瓦解,世界多极化趋势初现,亚洲经济展现出发展活力与潜力,澳大利亚极为重视与中国等亚洲各国发展经贸等合作。联盟关系上,美国的战略转向却给盟友带来压力。美国在越战中的巨大消耗刺激了国内政治经济危机,为努力缓和亚太局势,争取战略恢复的空间,1969年尼克松宣布收缩亚洲力量,要求盟友和地区国家加强自主防御。(61)杨生茂编:《美国外交政策史:1775—1989》,人民出版社,1991年,第556页。对澳大利亚而言,这种被称为“尼克松主义”的美国“新亚洲政策”暴露了美安全保障薄弱、美澳战略重心彼此偏离等联盟风险,限制其多元利益诉求。随着转向“本土防御”, 澳大利亚推动防务自主并调整对美依赖,联盟分歧逐渐得以控制。

威胁认知方面,澳决策者在该阶段经历了前后两种状态的变化:前期联盟风险感知超过外部威胁感知,后期两类威胁认知均弱,地区收益感知显著。安全局势上,由于中美关系“破冰”并走向正常化,澳决策者对外部环境保持乐观态度。惠特拉姆曾提出,未来十到十五年内本地区不会出现巨大的国家安全威胁。(62)侯敏跃:《中澳关系史》,外语教学与研究出版社,1999年,第198页。联盟关系上,澳大利亚的认知由理想主义转向现实主义。越南战争后期,澳大利亚国内反战、反美情绪高涨,政治精英广泛讨论军事控制权过分让渡、利益边缘地区的军事行动等问题,从而在地区合作、军事安全及对华态度上产生了更多区别于美国的看法。(63)汪诗明:《20世纪澳大利亚外交史》,北京大学出版社,2003年,第174-176页。惠特拉姆政府卸任之后,该阶段内的澳大利亚历任政府延续了追求战略自主的思想,如认为“澳大利亚的未来在亚洲”,但也开始恢复对联盟的看法,如认为联盟意味着“尊重法律的、开放、民主、自由的生活方式”,展现出地区收益感知提升、联盟风险感知降低的认知趋势。(64)Malcolm Fraser, “Speech to B’nai B’rith International”, https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-5431, 1980-09-02; Paul Keating, “Speech by Prime Minister, The Hon PJ Keating MP Australia and Asia Knowing Who We Are Lecture to the Asia”, https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-8485, 1992-04-07.以核武器问题为例,尽管美国通过“延伸威慑”将“核保护伞”扩大到盟友范围,但澳大利亚认识到美国仅在危及自身利益时才会介入核冲突,于是既积极加入美国的核威慑体系,同时又主动在核裁军议程中发挥建设性作用。鲍勃·霍克(Bob Hawke)政府(1983—1991)将核不扩散政策置于外交政策的中心位置,促成《南太平洋无核区条约》的签署。1990年代,澳大利亚投入大量外交资本推动《全面禁止核试验条约》谈判,在后续建立全球核试验监测网络中也发挥了重要作用。(65)汪诗明:《澳大利亚与军备控制、裁军和核不扩散机制》,《徐州师范大学学报(哲学社会科学版)》,2006年第3期,第70-75页。

角色定位方面,澳大利亚精英认识到独立外交的时代契机,扮演起“地区合作者”角色。在“超越越南”与缓和思想的影响下,惠特拉姆推行睦邻友好政策,倡议亚太国家共同组建排斥美苏的地区合作组织。(66)Edward Gough Whitlam, Beyond Vietnam: Australia’s Regional Responsibility, Victorian Fabian Society, 1968, pp. 40-47.相比而言,自由党的战略调整略显消极。该阶段唯一的自由党联盟政府即马尔科姆·弗雷泽(Malcolm Fraser)政府(1975—1983)虽然在对美态度上恢复积极,在对华政策调整上犹豫缓慢,但仍坚持争取周边国家,关注实现地区合作收益,并在其首部《国防白皮书》(1976)中强调了从“前沿防御”到“大陆防御”的转向。(67)Australian Government Department of Defence, “Australia Defence (1976 Defence White Paper)”, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1516/DefendAust/1976, 1976-11-04.在1980年代后的霍克-基廷工党政府执政时期,“中等强国外交”在理论和实践上均日臻成熟。(68)Carl Ungerer, “The ‘Middle Power’ Concept in Australian Foreign Policy”, Australian Journal of Politics &History, 2007, 53(4), pp. 538-551.加雷思·埃文斯(Gareth Evans)在担任外长期间(1988—1996)完成了“三大主义”的理念总结,即民族主义(独立防务)、国际主义(多边机制)和积极行动主义(“良好的国际公民”)。(69)崔越:《澳大利亚的中等强国外交》,对外经济贸易大学出版社,2016年,第100-103页。霍克政府在1985年组织“澳大利亚集团”防范化学武器扩散,协调生化领域出口管制;在1989年又首倡并推动构建了“亚太经合组织”(APEC),成功将中美纳入同一个地区经济合作机制当中。基廷政府强调“全面与亚洲国家接触”和“融入亚洲”,继续展现出多边合作的议题设置能力。

概括而言,该阶段的澳决策者在面临“地区局势缓和—联盟分歧大”的体系压力时,联盟风险感知更高;在“地区局势缓和—联盟分歧小”时,地区收益感知显著。因此,澳均选择“地区合作者”角色,走向“自主性对冲”。该阶段是澳大利亚与亚洲国家关系的黄金时期,中澳在各领域开展接触、达成谅解,澳在多边合作上的外交成就也丰富了“中等强国外交”的概念与内涵。

(三)“霸权副手”阶段的“补充性对冲”(1996— 2017)

冷战的结束开启了美国的“单极时代”,但经济全球化的持续纵深发展也推动着全球多极化趋势的加强。澳大利亚将21世纪描述为“亚洲世纪”,将同美国和中国的关系作为对外战略中最重要的双边关系。(70)Australian Government, “‘Australia in the Asian Century’ White Paper”, https://www.murdoch.edu.au/ALTC-Fellowship/_document/Resources/australia-in-the-asian-century-white-paper.pdf, 2010-10-28.面对新局势,自由党领袖约翰·霍华德(John Howard)批评工党的“面向亚洲”舍弃了历史与价值观,不认为澳大利亚在“过去和未来、历史和地理之间面临排他性选择”,主张澳充当美国霸权的亚太地区“副手”。(71)John Howard, “Australia’s Links with Asia: Realising Opportunities in Our Region”, https://asialink.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/1972045/John-Howard-Dunlop-Lecture.pdf, 1995-04-12.1996年3月,强调在中美间兼顾平衡的霍华德带领自由党联盟赢得选举,组建政府,标志着澳的战略选择转向“补充性对冲”。一方面,在中美产生分歧、摩擦乃至冲突时,澳均倒向联盟立场。如1996年台海危机或2001年中美撞机事件中,澳都派遣军力配合美国;2011年之后,澳也多次批评中国的“东海防空识别区”(ADIZ)和南海维权行动;澳还在2016年所谓“南海仲裁案”中力挺菲律宾,公开支持美国所谓“自由航行行动”。另一方面,澳在行动上保持基本审慎,为维系对华接触与经贸合作留有空间。2003年10月,澳邀请中国国家主席在联邦议会两院联席会议发表演讲,此前仅有美国总统曾在澳议会发表过演讲(72)Timothy David Kendall, Within China’s Orbit? China through the Eyes of the Australian Parliament, Department of Parliamentry Services, 2008, pp. 87-118.;2005年访美期间,霍华德还曾积极游说,称中国的崛起对世界有利,同年正式承认了中国的市场经济地位(73)John Howard, “Address to the Asia Society Lunch”, https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-21917, 2005-09-12.;2015年,美军方透露计划在澳部署军机以向南海投射更多力量,澳谨慎予以否认并称在澳美军“并非要遏制中国”(74)Michael Vincent, “Tony Abbott Confirms US Has No Plans to Send B-1 Bombers to Australia, Says Defence Official ‘Misspoke’”, ABC News, https://www.abc.net.au/news/2015-05-15/pm-confirms-b-1-bombers-not-heading-to-australia/6471528, 2015-05-15.;同年,澳不顾美方反对成为亚洲基础设施投资银行的创始国之一,签订《中澳自由贸易协定》并与中方接洽 “一带一路”倡议的对接合作(75)Joe Hockey, “Opening Remarks: China-Australia Strategic Economic Dialogue”, https://ministers.treasury.gov.au/ministers/joe-hockey-2015/speeches/opening-remarks-china-australia-strategic-economic-dialogue, 2015-08-13.。

体系压力层面,中美在反恐“机遇期”后初显竞争态势,美澳则在凝聚“维护秩序”共识之后产生了新的分歧。地区局势上,冷战后亚太地区总体和平,中美关系良好发展态势维持了较长时间。新世纪前十年,非传统安全威胁与所谓“反恐战争”占据了美国的主要精力,中美直接冲突的动机减弱甚至消失。中国日益融入现有国际体系中,中澳经贸合作取得突飞猛进的发展,2007年中国超越日本成为澳最大的贸易伙伴。2011年前后,美国奥巴马政府开启“亚太再平衡”战略,在亚太区域增加军事部署,布局安全网络,应对所谓“反介入和区域拒止”的威胁。中美关系的复杂性和竞争性有所上升,但两国仍可在机制化高层互动中保持管控冲突的默契。联盟关系上,冷战结束初期的美国亚太联盟体系因缺少对手而相对松散,直至1990年代中期重新确认合作基础,即在维护美国主导的“新自由主义国际秩序”上达成一致。(76)王帆:《冷战后美国亚太联盟战略的调整》,《外交学院学报》,2002年第2期,第29-35页。奥巴马政府推动资源重置,强化与亚太盟国战略统筹,有利于巩固澳的区域“南锚”地位。但值得注意的是,澳并不希望自身成为以遏制中国为目标的战略框架的一部分,而是更倾向于包容性战略。因而,随着美国对华战略竞争的战略意图以及限制对外承诺的“内顾”倾向日益明显,美澳联盟分歧也有所上升。(77)夏立平:《地缘政治与地缘经济双重视角下的美国“印太战略”》,《美国研究》,2015年第2期,第32-51页;达巍:《全球再平衡:奥巴马政府国家安全战略再思考》,《外交评论》,2014年第2期,第59-81页。

威胁认知方面,澳决策者的两类威胁感知较为平衡,更全面且长远地看待外部威胁,力求在加速变革的地区局势下维持安全环境。在威胁来源上,澳大利亚先是聚焦于非传统安全问题,随着美国战略调整也日益重视地区崛起国可能带来的不确定性,进而希望中美保持“建设性的竞合关系”,而不是走向零和博弈。(78)Australian Government Department of Defence, “Defence White Paper 2013”, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1516/DefendAust/2013, 2013-01-23.“9·11”事件后,澳政治精英就威胁排序展开辩论,最终融合自主防务思维的“前沿防御”理念成为主流,即:既借助西方身份应对秩序变革的挑战,又提升自主能力而防范过分依赖的风险。(79)Australian Government Department of Defence, “Defence White Paper 2000”, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1516/DefendAust/2000, 2000-12-06.这也意味着,由于外部环境较为宽松,澳决策者对亚洲的经济机遇和长期稳定保持谨慎乐观。随着美国的“亚太再平衡”,澳决策者的外部威胁和联盟风险感知均上升,对外部环境的判断由收益预期向受损感知过渡。澳大利亚非常担忧“美国作为稳定力量的意愿或能力是否会减弱”,表露出对所谓“单极格局的终结”的不安。(80)Australian Government Department of Defence, “Defending Australia in the Asia Pacific Century: Force 2030”, http://www. defence. gov. au/whitepaper/docs/defence_white_paper_2009.Pdf, 2009-03-02.在奥巴马政府施加的“选边压力”下,澳政策界也开始反思联盟存在的必要性。在对华认知上,澳大利亚存在某种“恐惧”和“贪婪”交织的复杂心理,称中国是有着“不同但密切”联系的重要“利益相关者”。(81)John Garnaut, “‘Fear and Greed’ Drive Australia’s China Policy, Tony Abbott Tells Angela Merkel”, The Sydney Morning Herald, https://www.smh.com.au/politics/federal/fear-and-greed-drive-australias-china-policy-tony-abbott-tells-angela-merkel-20150416-1mmdty.html, 2015-04-16.在该阶段两度代表工党出任澳总理的陆克文(Kevin Rudd)曾直白地将这种心理表述为“无情的现实主义态度”,即在追逐利益、维持接触的同时持续防范中国。(82)Geoffrey Garrett, “Rudd’s Chinese Whispers Will Have Been Heard Loud and Clear”, The Sydney Morning Herald, https://www.smh.com.au/politics/federal/rudds-chinese-whispers-will-have-been-heard-loud-and-clear-20101 206-18mpa.html, 2010-12-07.

角色定位方面,澳决策者选择“东西方桥梁”角色进行“补充性对冲”。长期执政(1996—2007)的霍华德提出了“交叉”理论,即依仗与美国“长久而密切的关系”和靠近亚洲的位置在交叉、交汇中实现收益最大化。(83)William Tow, “Deputy Sheriff or Independent Ally? Evolving Australian — American Ties in an Ambiguous World Order”, The Pacific Review, 2004, 17(2), pp. 271-290.这就意味着,澳大利亚试图作为“缓冲区”增进“北方邻居”与“西方伙伴”的关系,获取安全、繁荣、自主性以及国际地位等利益,而在彻底失去平衡空间的冲突性事件中必须站在联盟一边。(84)Michael Wesley: “Howard’s Way: Northerly Neighbours and Western Friends”, Griffith Review, 2005, 9, pp. 97-106.值得注意的是,“大国平衡”战略更加考验领导人的协调动员能力,受国内政治短期利益裹挟的对外政策会给人“反复横跳”之感。霍华德政府之后,澳政坛明显陷入了日益严重的政党政治分歧与碎片化混乱之中,对外战略表现出规划不足与缺乏连贯性的隐患。陆克文个人对外交事务兴趣浓厚,以流利的汉语展现“中国通”形象,但其第一次执政期间(2007—2010)的对华政策却过分自信且欠缺理性,一度导致中澳关系恶化。2013年之后,自由党联盟再次掌权,托尼·阿博特(Tony Abbott)与马尔科姆·特恩布尔(Malcolm Turnbull)前后两届政府的国内基础薄弱,为对外战略上偏离平衡、极端选择埋下了种子。

概括而言,冷战后到新世纪之初的体系压力由“地区局势缓和—联盟分歧小”逐渐走向了“地区局势紧张—联盟分歧大”。澳决策者在过渡性环境中,地区收益与外部威胁感知均不够清晰,因而担任“东西方桥梁”角色,维持“补充性对冲”策略。也正是在该阶段,澳大利亚既可以搭美国“便车”提升影响力,又能借中国经济发展“顺风车”获得收益,实现了最大程度的风险控制。

(四)“印太旗手”阶段的“主动性制衡”(2017年至今)

2017年以来,澳大利亚频繁挑起与中国的矛盾,中澳关系明显恶化。(85)张旗:《分歧凸显的中澳关系将持续下滑》,《国际政治科学》,2018年第2期,第158-160页。特恩布尔政府(2015—2018)支持并积极推进美国特朗普政府的所谓“印太”战略,大幅增加国防投入,污蔑中国所谓“胁迫性外交”“亚洲门罗主义”及“政治渗透”;(86)Australian Government Department of Defence, “2020 Defence Strategy Update”, https://www.defence.gov.au/sites/default/files/2020-11/2020_Defence_Strategic_Update.pdf, 2020-07-01.2018年先后推动制定针对中国的所谓《间谍与外国干预法案》《外国影响力透明化法案》,在西方国家中开启了禁用华为、中兴的恶例。斯科特·莫里森(Scott Morrison)政府(2018—2022)则从政治、经济、社会文化等多层面反复渲染所谓“中国威胁”,如2020年炒作“病毒溯源”问题,暂停与中国香港地区的引渡协议,借助联合国平台插手南海事务,提起WTO框架内的贸易控诉,中澳关系由此跌入谷底。(87)Australian Government Department of Defence, “Joint Media Statement: Australia to Pursue Nuclear-powered Submarines through New Trilateral Enhanced Security Partnership”, https://www.minister.defence.gov.au/minister/peter-dutton/statements/joint-media-statement-australia-pursue-nuclear-powered-submarines, 2021-09-16.2022年,工党领袖安东尼·阿尔巴内塞(Anthony Albanese)在竞选辩论中猛烈抨击中国与所罗门群岛的双边安全框架协议。(88)Anthony Albanese, “Stronger in the World, United at Home: An Address by Opposition Leader Anthony Albanes”, https://www.lowyinstitute.org/publications/address-opposition-leader-anthony-albanese, 2022-03-10.胜选上台后,阿尔巴内塞立即出席QUAD领导人峰会。由此可见,该阶段澳大利亚自主采取外交措施对华制衡,“主动性制衡”战略仍具较强的延续性。

体系压力层面,美国对华战略竞争显性化使得亚太地区的新旧问题集中爆发,美澳则在所谓“印太”战略上已形成了方向性共识。地区局势上,美国特朗普政府对外以“美国优先”为基本理念,以“大国竞争”为战略框架,围堵中国,极大地搅动了亚太局势。(89)刁大明:《特朗普政府对外政策的逻辑、成因与影响》,《现代国际关系》,2019年第6期,第19-27页。2017年,特朗普政府发布《国家安全战略》报告,直接将中国明确列为“竞争者”和“修正型力量”(90)The White House, “National Security Strategy of the United States of America”, https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf, 2017-12-18.,并在多个重要议题上采取一系列错误且极端的挑衅做法,令中美关系遭到严重破坏。2021年就位的拜登政府以重塑美国所谓民主价值观与修复领导力为目标,在2022年公布的《国家安全战略》报告中将中国进一步升级定位为“唯一一个同时具备重塑国际秩序的意图以及实现该意图所需的持续增长的经济、外交、军事及科技力量的竞争者”(91)The White House, “National Security Strategy”, http://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf, 2022-10-12.。从本质上看,拜登政府试图采取一种不同于前任的方式来延续对华战略竞争,表现为继续纠集“小圈子”和在多个议题上的“意识形态化”倾向。(92)赵明昊:《重新找回“西方”:拜登政府的外交政策构想初探》,《美国研究》,2020年第6期,第45-64页。亚太地区中小国家在某种程度上分别在安全和经济上有赖于美国和中国,但大国的“竞价”和“议题联动”制造出越来越强的“选边”压力。(93)查雯:《大国竞争升级下对冲战略的瓦解与延续——以澳大利亚、菲律宾、新加坡的对华政策为例》,《外交评论》,2021年第4期,第21-51页。联盟关系上,特朗普时期的“退群”、施压盟友等单边主义做法对盟国利益和国际秩序造成破坏,澳对极端情况下联盟承诺的有效性存在极大疑虑。(94)Thomas Wilkins, “Re-assessing Australia’s Intra-alliance Bargaining Power in the Age of Trump”, Security Challenges, 2019, 15(1), pp. 9-32.尽管如此,所谓“印太”概念提升了澳大利亚的区域地位,缓解了其在东西方之间的身份认同焦虑,美澳得以在存有不同内涵解读的统一战略方向下逐步走向聚合。(95)许少民:《澳大利亚“印太”战略观:内涵、动因和前景》,《当代亚太》,2018年第3期,第115-156页。

威胁认知方面,被塑造的“中国威胁”成为澳大利亚新的“政治正确”,部分掩盖或迟滞了联盟风险感知。早在美展开对华战略竞争之初,澳就开始考虑美霸权衰落并被取而代之的可能性,视此情形为最大的不稳定因素,将威胁来源从直接安全危险上升为国际秩序失序的程度。2016年澳《国防白皮书》反复强调“基于规则的秩序”,认为美国的领导地位对澳大利亚的安全、繁荣以及全球秩序的稳定至关重要,而中国军事现代化可能挑战澳的地区优势。(96)Australian Government Department of Defence, “2016 Defence White Paper”, https://www.defence.gov.au/sites/default/files/2021-08/2016-Defence-White-Paper.pdf, 2016-02-25.2017年澳《外交政策白皮书》称中国正在“挑战美国的地位”,导致“地区以前所未有的方式发生变化”。(97)Australian Government, “2017 Foreign Policy White Paper: Opportunity, Security, Strength”, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2017-foreign-policy-white-paper.pdf, 2017-11-23.除外部压力外,特恩布尔任内的国内政治氛围进一步刺激了对华威胁感知。一方面,澳国内政治的保守主义色彩愈加突出,自由党政治人物叫嚣警惕对华所谓“过度依赖”。特恩布尔个人浓厚的商业背景、对中国意图的负面看法也使其在风险评估中更为极端。(98)Malcolm Turnbull, A Bigger Picture, Hardie Grant Books, 2020, pp. 423-451.另一方面,执政党保守化也加剧了澳外交贸易部的“边缘化”,强调地缘政治竞争和国家安全优先的国防安全与情报系统在对外战略中占据强势主导地位。(99)许少民:《国家利益、威胁认知与澳大利亚对华政策的重置》,《外交评论》,2020年第5期,第52-86页。政治话语被媒体与学者进一步利用和渲染,“政治献金”“政治渗透”等话题甚嚣尘上,反华氛围渐成趋势。对于美澳联盟,澳决策者不满美国对国际秩序的冲击,对2024年大选后如特朗普或共和党再次执政可能带来的对外政策调整持有忧虑,其国内也出现“与美国保持距离”的讨论,但这些关切在“反华”大环境下尚未得到更多重视和政策体现。(100)李途:《二元困境、“反思主义”与澳大利亚的对外政策调整》,《国际论坛》,2021年第4期,第99-117页;Zoe McDonald, “UQ Experts Analyse the Impact of Another Trump Presidential Bid”, https://stories.uq.edu.au/contact-magazine/2022/trump-2024-uq-experts-analyse-impact-of-another-presidential-bid/index.html, 2022-11-15。2021年的民调显示,澳民众中将中国视为“安全威胁”者已从2015年的15%升至63%,而关于“联盟对国家安全重要性”的认可度则稳定在75%左右。(101)Lowy Institute, “Lowy Institute Poll 2021”, https://poll.lowyinstitute.org/report/2021, 2021-01-23.

角色定位方面,澳大利亚积极推进所谓“印太”战略,扮演“联盟追随者”角色,以期利用“小圈子”解决“大环境”风险。在目前阶段,澳政治精英在国家角色上存在着内外两个方面的考虑。国内层面,由于执政地位不稳,决策者采取“投机式”冒险做法,将“联美制华”作为对内展现强硬形象的作秀手段。具体而言,2015年到2022年的三任自由党联盟政府将所谓“中国威胁”政治化,将国内政经社会问题进行外部归因,操弄中国议题施压反对党,并极力拉拢对华鹰派群体和右翼力量,以暂时稳固自身执政地位。(102)张国玺、谢韬:《澳大利亚近期反华风波及影响探析》,《现代国际关系》,2018年第3期,第26-34页;Matt McDonald, “Australian Foreign Policy under the Abbott Government: Foreign Policy as Domestic Politics?” Australian Journal of International Affairs, 2015, 69(6), pp. 651-669。同样面对维持执政的压力,2022年5月上台的工党政府也从被动“接招”转向了主动与中国“划清界限”。国际层面,澳大利亚试图塑造一个守护地区稳定、不受大国“胁迫”的强国形象。莫里森政府在国际舞台上大搞“扩音器”外交,通过AUKUS高调推进高敏感的核潜艇合作,妄图通过联盟获得进攻性力量并实现针对中国的综合威慑。(103)陈晓晨、陈弘:《美英澳三边安全伙伴关系:特点、影响与前景》,《国际问题研究》,2022年第3期,第106-121页。澳也积极拉拢更多“志同道合国家”进入所谓“印太”关系网络,特别是希望打开东南亚的外交局面。这些举动本质上仍是配合美国促进联盟体系网络化的转型,排斥、打压乃至遏制所谓“战略竞争对手”。

概括而言,近年来澳大利亚的战略选择源于美国对华战略竞争烈度增加、可控性降低,决策者在“地区局势紧张—联盟分歧大”的体系压力下更加担忧所谓“地区主导权变化”的巨大风险。澳国内的政治动荡和缺乏事实依据的政策辩论加剧了其对外部威胁的焦虑和恐慌。政治精英则试图依靠“联盟追随者”角色来动员民众、回应盟友,最终导致“大国平衡”策略走向瓦解。

四、 结 语

澳大利亚的对外战略遵循着“体系压力—决策者认知—战略选择”的基本逻辑,并在二战后不同阶段作为中美第三方做出了不同的战略选择,如表2所示。长期以来,对美关系和对华(或对亚)关系是澳对外战略的两条主线。澳大利亚往往在外部威胁显著高于联盟风险时向美国靠近,展现其西方价值认同和保守型角色;在地区局势相对缓和或联盟分歧上升时加强对华接触与地区合作,展现其中等强国定位和改革型角色;在国际环境处于过渡状态时采取平衡策略,展现其战略枢纽位置和务实型角色。

表2 不同历史阶段澳大利亚作为中美第三方的体系压力、决策者认知与战略选择

必须看到,澳大利亚作为中美第三方的战略选择是结构性因素与国内政治变量交互作用的结果。这就意味着,在美国推进所谓“印太”战略以及对华战略竞争的态势下,澳大利亚继续从西方价值观与身份认同出发警惕中国影响力、减少对华依赖可以说是一个逐渐形成且相对稳定的趋势,这是政党轮替等短期因素难以改变的。2022年即中澳建交五十周年之际,阿尔巴内塞政府履新,这是澳近十年来首个工党政府,也是中澳关系恶化以来首个工党政府。从其对外战略选择看,阿尔巴内塞政府的确展现出多元文化的认同和多边主义的偏好,在对华事务上做出了一些调整。两国关系相应地显现出某些积极迹象:领导人、外长及防长实现双边会晤,外事、经贸、教育等领域恢复了高层沟通,华裔背景的外长黄英贤(Penny Wong)完成时隔四年澳外长的首次访华。(104)《驻澳大利亚大使肖千在澳国家新闻俱乐部发表演讲》,https://www.fmprc.gov.cn/zwbd_673032/gzhd_673042/202208/t20220811_10741451.shtml,2022年8月10日。与此同时,阿尔巴内塞政府继续积极推进QUAD、AUKUS等美国主导的战略议程,被誉为“拥抱联盟”的“真正信徒”。(105)James Curran, Elena Collinson, “How Albanese Has Come to Embrace the US Alliance”, Australian Financial Review, https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/the-evolution-of-albanese-how-his-foreign-policy-ideas-have-changed-20221113-p5bxrb, 2022-11-14.这充分说明澳大利亚虽然在外交上略微显现某种灵活性,即希望实现“不带来灾难的竞争”,但对华制衡、对美追随的战略方向并未发生根本改变。(106)Daniel Hurst, “‘China Has Changed’: Albanese Pushes Back at Keating’s Criticism of Labor and Aukus”, The Guardian, https://www.theguardian.com/australia-news/2021/nov/11/china-has-changed-albanese-pushes-back-at-keatings-criticism-of-labor-and-aukus, 2021-04-24.

尽管难以期盼澳大利亚“重校航向”,中国仍可主动作为。从处理与第三方国家关系的角度看,关键在于引导其调整威胁感知及排序。第一,提升中美互动的可控性,通过大国协调缓解地区紧张局势。澳大利亚外部威胁感知显著上升的根源是体系转型的不确定性。中国可与美国保持战略对话,在双边、多边机制中就风险管理达成更多共识,向地区国家发出积极信号,达到增信释疑的效果。第二,利用已有地区合作机制,提升周边国家的收益感知。中国应继续在“一带一路”倡议、APEC、东亚峰会、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)以及准备加入的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)等合作框架中发挥积极引领作用,在为各国带来经济实惠的同时拓展新的合作领域。第三,回应美国亚太盟友和伙伴的核心关切,分化其针对中国的安全体系。面对澳在战略自主性与灵活性方面的长期诉求,中国可鼓励第三方国家发挥协调作用,反对美国破坏国际规则的单边行动,避免多方所谓“印太”战略联动并滑向极端。