“迷信”话语和“庙产兴学”政策的联动

——清末新政时期四川禁止迎神赛会

2023-05-13李璐

李 璐

(南京大学 政府管理学院,江苏 南京 210023)

一、前 言

要理解近代国家权力对人们的宗教生活和民间社会有何影响,禁止迎神赛会可谓一个理想的切入口。清末政府推广新式教育,因财力不足,提出“以地方之财办地方之事”,即利用地方产业,包括佛道寺观、民间未列入官方祀典的祠庙、会馆,以及迎神赛会等常年祭祀活动的各种会社产业,筹办新教育或转用于新政中的其他领域。这一政策通常被称为“庙产兴学”[1]。而这成为1901至1911年的新政时期官方禁止迎神赛会的直接契机,尤其是在光绪三十一年(1905)科举停废后,地方开始大量兴办新式学堂,在“官绅合作”的基础上,增强了对民间组织(包括民间庙会在内)的经济资源和物质资源的潜力挖掘、开发和利用,其中通过禁止迎神赛会,将举办迎神赛会的财物转为兴办新学堂,是推动地方新政改革的重要内容。

回顾学界关于禁止迎神赛会的研究,论者指出民国时期反迷信运动与庙产兴学运动对其有很大影响[2-5],这两项运动某种程度上均被视作近代国家权力扩张或地方权力关系变化的表征[6-11]。然而,既有研究对清末新政时期的禁止迎神赛会讨论不多。高万桑(Vincent Goossaert)论述了1898年反迷信话语的诞生,指出其在近代宗教管理政策上具有历史转型的意义[12];他继而从宗教政策变动的角度考察了晚清到民国时期江南地区迎神赛会的演变,指出1901—1911年新政是赛会衰落的关键时期,变化有二:一是用于赛会的款项被征收用于教育或其他领域;二是越来越多的地方菁英组织转为抵制赛会[13]92-93。但高万桑的论文侧重较为全景的呈现,未对国家权力介入迎神赛会在地方的实现进行详细论述。清代四川存留的大量地方档案,为我们深入探讨此类问题提供了条件。本文拟在此基础上,辅以地方志、报刊等史料,勾勒清末新政时期四川禁止迎神赛会的基本面貌,聚焦于政策施行中话语与行动的互相作用,以考察“迷信”话语和“庙产兴学”政策如何结合、如何落地,进而反观清末新政禁止迎神赛会和传统禁令的分野及其隐含的意义。

二、禁止迎神赛会的论述和政策

迎神赛会又叫赛会、迎赛等。迎神赛会起源于民间里社祭祀,兴起于宋代,明清两代伴随着民间营建祠观的兴盛,迎神赛会逐渐兴盛,到清代中期臻于鼎盛[14]422-434[15]。迎神赛会是以祠庙为依托,是祭祀祠庙主神的一种宗教活动。赛会的主要活动大致可分为庙宇内的演戏、宴饮、献祭酬神等活动和舁神出巡两项[16]。出巡主要是围绕治下的巡游,以借助神威驱逐疫疠鬼怪,祈求境域的安宁。赛会活动的组织者主要是民间会社组织,如地方会、社,行帮、会馆。这些民间所创的组织,无论在组织形态方面,或资源方面,均出发自民间。迎神赛会为城乡所共享的生活文化,与中国传统社会中民众信仰、仪式、情感、商业与娱乐生活有着非常密切的关联[17]192-204[18]103-112。

对于迎神赛会,不时有人批评其为“淫祀”,要求严令禁止,尤其是一些较为正统的士大夫与地方循吏[19]。按大清律令迎神赛会被列入禁止之列,但律典中又规定“民间春秋义社,以行祈报者,不在此限”[20]卷15,1407。因此,地方民众也常常借得到承认的仪式举行不同规模的迎神赛会,例如人们借先农坛雩禜之礼,延道士设醮祷日,举办太阳会;祭厉坛时迎城隍等[21]691[22]卷9。这显现了官方对迎神赛会比较暧昧、模糊的态度。虽然官方常说迎神赛会不合法,但并不严厉禁止。同时,受“神道设教”传统影响与出于地方经济及维持地方社会秩序现实层面的考虑,一般地方官往往是主张“因其俗”。“淫祀”如果不涉及严重的地方治安、法律问题,很少能进入地方官的视野,相较于朝廷,地方官对地方性传统取折衷的态度。一般禁令更多的是警示意味(在遇有纠纷时,多根据地方风俗援引地方惯例进行裁断),当然,地方官要防止“踵事增华”,告诫地方士绅或赛会组织者不能在祭祀的迎神赛会的活动中过于浪费、奢华,其他方面多听之任之[18]316-317。因此,一方面禁淫祀是官方的主流话语,另一方面民间的淫祀及迎神赛会这类活动能长期存在。1906年《申报》曾发表评论说,“夫迎神赛会之关系于风俗人心者如此其大,然数百年来官吏皆视为固然,从未一议禁止”[23]。

在中国传统的政教关系下,宗教是一个多层多面的复杂建构。中国人的日常生活与宗教生活杂糅各种风俗、信仰、仪式。清末中国知识界曾对旧秩序下的佛道杂糅的多神偶像崇拜和中国宗教做出批判,认为“中国之宗教实最复杂之多神教也”,“儒释道三者相混和,遂成一非儒非释非道之迷信鬼神国,千载沉沦,万劫不复”。其“佛法东渡,小乘流行,天堂地狱之言,剑树刀山之说,原为声闻凡夫说法。乃吾民之奉之者,不以是为恐惧修德之资,转恃是为解免罪愆之用”。此文最后将中国宗教之流弊归纳为以下诸端,“学问思想因此而衰,国家思想因此而弱,道德思想因此而亡。国民本智也,因宗教而愚,国民本强也,因宗教而弱。然则吾国宗教,真束缚思想之一大魔窟也”[24]。受西学影响的知识分子立足于“文明”的维度将迎神赛会、风水、算命等有关宗教的活动通通视作“迷信”,认为“迷信”是中国日积于贫弱的重要原因[25]。1905年《东方杂志》发表社说《论革除迷信鬼神之法》,该篇文章的主要论点,即认为下流社会迷信鬼神是造成中国日积于贫弱的重要原因,“今欲祛此数千年之积习……惟有开通多数之人材,而培养此未来之人材。开通下流社会之法,演说之事亦稍稍有功矣,而其尤要者,在全国中普设蒙养学堂,使后来之人去其依赖之根性,而免于为奴隶之恶果,则我中国其庶几独有希望乎”[26]。“开启民智”首先要“破除迷信”,“破除迷信”需要“开启民智”,“破”和“立”紧密联系在一起,如此方能救国自强。可以说,此文在某种程度上反映了中国由传统社会向近代民族国家过渡时改革者的集体心态。地方迎神赛会则是破除迷信的重要内容,光绪三十二年(1906)《申报》评论说,地方官禁止迎神赛会有益于社会破除迷信,认为“迷信鬼神之习既去,则民志自然清明。举凡一切种种怪诞不经之说必可以渐次划除矣”[23]。而当时的菁英们也大致接受了“破除迷信方能救国”的观念,不仅是迎神赛会及演戏出巡的各种酬神仪式被视为“迷信”,而是否定整个鬼神崇拜。

在四川地区,类似的想法见于多方的论述之中。《四川教育官报》1910年发布建立通俗教育社“破除迷信”的公牍,认为“人民迷信之浅深与其智识之程度为消长”,观察西方耶稣路德宗教之争就是在科学兴起之后自然停息[27]。《四川官报》1906年在第一期和第三期连续发表演说《论中国人之迷信》,提出“各种迷信的特质,考求一番,也就可以说是我们中国的污点,受外国薄待的原因了”,“要社会上破除这各种迷信,必定先要谋社会上普及的教育”[28]。

非官方也发出了自己的声音。四川士绅傅崇矩(1875—1917)在其出版于宣统元年(1909)至宣统二年(1910)的《成都通览》中,专列一条“成都之迷信”,指出“今日国家欲图强之术,莫不曰开民智。顾民智之开,固在新学,然必将一切惑世诬民之事、神仙怪诞之谈,一概驱除净尽,而后百姓晓然天下事只可求之人事,不可求之鬼神,于是乎知所以专注于士农工商有益于人之事矣,此所以谓之开民智也”。在“成都之迷信”条下,成都各个月的诸如东岳出驾、观音会、太阳会、接菩萨等鬼神祭祀均被列为亟需改革的迷信[29]550-554。

《广益丛报》在发表了大量斥责迷信的言说后,表达了改革赛会的意见,认为:(1)赛会便利的交通条件利于发展商业,“举会之地,大都较他处为富饶,必适于商场性质,故苟其交通机关便利,实业状况发达,则推其振兴商业之意。他日赛会必立劝工场无疑”;(2)可以合数年迎赛的资产建筑公园,为民众提供空气清新的新的娱乐场所;(3)“大兴警察以保吾民之公安”,如此民众就不会祈求神灵的护佑;(4)倡导发展医学,因为如果人人有关于卫生的普通知识,驱疫的赛会自然不会举行[30]。重庆商会认为应将迎神赛会改为陈列赛会,“既不另筹款项,复能为地方振兴商业”,实在是“移浪费为正费,易无益为有益”之举[31]。以上改革言论,已隐含着如何破除迎神赛会这一“迷信”的另一面向——着眼于迎神赛会的资产,改造其为商业赛会[32]。

总之,四川的官方与民间菁英们均逐渐使用“迷信”这一概念,来批判包含迎神赛会在内的鬼神崇拜。从“淫祀”到“迷信”,不仅是词语的替换,其背后是观念的转型。不同于“反淫祀”通常指向的仅仅是不在祀典的祠庙或其中“不适当”的仪式与活动;“迷信”概念下,载在祀典的祠庙也被否定。因为祠庙崇拜的基础——人神互益的观念开始受到挑战,迎神赛会的社会功能及其相关的传统生活方式面临重新评价甚至全盘否定。那么,“迷信”的迎神赛会的产业用来兴办新式教育则是“破除迷信,开启民智,国家富强”这一逻辑下必然的选择。

戊戌变法时期康有为、梁启超开始对传统的政治体制提出基本的怀疑,提出了“速变”“全变”的主张。当时变法是以政治体制改变为主体,但由于中国传统政治秩序与文化秩序是非常密切结合着的,因此,必然会涉及整个中国的伦理道德秩序的改变问题,其中包括宗教的改变。围绕中国困境的重大迫切的难题及其可能的未来,光绪二十四年(1898)康有为、张之洞分别提出“庙产兴学”的主张[1]。高万桑将“1898年”视作中国宗教终结的开始,中国宗教的脊梁——地方祠庙崇拜与“迷信”被等而视之了[12]331。沟口雄三也将“庙产兴学”视作清朝对民间信仰态度的根本转变[33]570。但“庙产兴学”真正大规模实施,要等到1901—1911年新政时期。

晚清政府办理新政,因财力不足、筹款困难,不得不提出“以地方之财办地方之事”,学部相继颁布《奏定学堂章程》(1904)、《奏定劝学所章程》(1906),涉及迎神赛会的内容有:

各省府厅、州县,如尚有义塾善举经费,皆可酌量改为初等小学堂经费;如有赛会、演戏等一切无益之费,积有公款者,皆可酌提充小学堂经费。[34]175

初等小学堂现甫创办之始,可借公所寺观等处为之,但须增改修葺,少求合格,讲堂体操场尤宜注意。[34]188

查明某地不在祀典之庙宇乡社可租赁为学堂之用。[35]61

考查迎神赛会演戏之存款,绅富出资建学,为禀请地方官奖励……[35]61

这两部章程虽然针对的是教育,但实际成为地方禁止迎神赛会的法律依据。根据这两部章程,除佛道寺观外,民间未列入祀典的祠庙、会馆,以及迎神赛会等常年祭祀、礼仪活动的各种“会”和“社”,也都进入提拨庙产之列。而且民间祠庙、会社因不在保护十方丛林产业之列,它们成了主要的、也是最不受保护的攻击对象,征用迎神赛会及其组织者的财物转而举办新学堂或其他新政,被地方官鼓励大力加以推行。

三、禁止迎神赛会在四川的推行

《奏定学堂章程》和《奏定劝学所章程》很快下发地方执行[36]。从禁令的下达来看,四川地区禁止迎神赛会的推行主要是在光绪三十二年(1906)之后。光绪三十二年六月十九日四川提学使司和警察总局札饬各府厅州县禁止迎神赛会:

钦命署理四川提学使司提学使方督办,警察总局候补道周为通饬札知事。

照得学校首崇德育,原为正夫人心,警察责在保安宜先厚其风俗,查川省五方杂处、良莠不齐,民间迷信鬼神积习相沿毫不为异,以致迎神赛会造作妖妄、怪像万千,妇孺无识,群相疑畏,恣盘乐而滋讼狱,于风俗人心关系非浅。如省城城隍会之小儿打顶马、装扮鬼脸以及肉上挂灯等事,已由本司局出示禁止在案,推而至于各府厅州县难保不相率叙,尤亟应严行示禁。为此札仰该县将迎神赛会似此以上各项一律出示禁革以外,省城所无而为各州县所有者,以高装社虎一事既害风俗且危生命,由应严革并传谕该民等,与其以有用之资财,浪费于无用之举动,不如就会中之款,各在本地自建初等小学堂,以公共之财而与公共之学,又化无益为有用,于地方庶有公益,易俗移风是在司牧者,善为启导也。示禁种类张贴处所并仰分别具报。[37-38]

从上引史料可以看到,清末新政禁止迎神赛会的原因有二:一是“民间迷信鬼神积习相沿……于风俗人心关系非浅”;二是“就会中之款,各在本地自建初等小学堂,以公共之财而与公共之学”。一方面示禁迎神赛会中的仪式,一方面着眼于征用传统民间举办迎神赛会的资产,解决地方兴学筹资困难,财力不足的问题。值得注意的是,这份谕令是由四川提学使司和警察总局两个机构下达给巴县、南部县等县的,这说明赛会的具体管制在省府一级是由这两个机构来负责的。提学使司和警察总局均是新政办理中的新机构。提学使司于光绪三十二年四月裁撤学政时设立,职责为“统辖全省地方学务”[39]262-263。警察是新政中兴起的一个新机构。四川警察总局于光绪二十九年(1903)春在岑春煊任四川总督时设立,但最初仅在省城成都设立,经后任川督锡良、赵尔巽的发展,警政才逐渐在四川全省创办[40]193-209。清末新政四川地区禁止迎神赛会是以新式行政机构为主导,从“破除迷信”和“庙产兴学”两个层面一起展开的。

(一)破除迷信

档案中的“警察总局候补道周”是正主持四川警政的周善培。周上任后展开了一系列风俗改革活动——诸如整理城市卫生、禁吸鸦片、破除迷信等,来提高四川地区的“文明”程度[41]633-645[42]197-237[43]81-86。据四川警察总局工作统计有:“禁止神会装扮鬼卒”[44],禁止“借名观仙、走阴、画蛋、拴胎、装神做鬼及圆光符水治病仅止获利者”,“唱演淫祠淫戏者”将由“各路局员兵严加稽查”[45]。对迎神赛会的管制是周善培主导的一系列风俗改革的一部分。

从谕令来看,四川提学使司和警察总局禁止迎神赛会主要是禁止赛会巡游仪式“小儿打顶马”“装扮鬼脸”“肉上挂灯”“高装社虎”等;“小儿打顶马”多以儿童扮作神仙英雄,在前导路;“装扮鬼脸”则是妆作各色鬼,如无常、鸡脚神、牛头马首;“肉上挂灯”指将小灯盏挂于两肘、背际,多为祈求病愈;“高装社虎”则是儿童和优人装扮神仙故事戏人物站立在高丈余的高台上,由众人抬行,又称为“春台”“平台”“亭子”“社火”等[46]。这些都是民众为获得神灵护佑的具体仪式,在四川迎神赛会中非常常见,既是民众信仰生活的一部分,也是一年中重要的娱乐活动。这相比传统示谕禁止迎神赛会的内容严格了许多——对其中的出巡仪式作了更严格的限制,而不是仅仅就妇女参会、聚众赌博、限制敛钱等特定问题进行协商。但城隍会这一祭祀活动无论是在四川提学司和警察总局的札饬中,还是在南部县正堂的告示中,都没有被完全禁止,而是区分出其中装扮鬼神的仪式而对此加以管制。

迎神赛会仪式管制的执行和效果,不同组织者、不同层级的赛会呈现出了不同。这从《成都通览》记载中可以略窥一二:“俗传十月初一日为城隍与鬼魂赏寒衣,是日两县之城隍神均出驾巡行,在前极为热闹,不亚于三月二十八日之东岳会。近来城隍之仪仗执事亦均冷淡,或感于各官长之减少趋从欤?从十月初一授寒衣后,民家各具纸衣等,各上各家之坟矣,又名牛王生。”[29]553城隍会祭历来是由地方官主持的,但此时由于各官长的态度,成都县和华阳县祭厉中的城隍出巡仪仗非常冷淡,只剩下“各上各家之坟”。而且警察总局东路第五分局征用了成都每年赛会规模最大的府城隍庙作为办公场所[29]50,这势必对府城隍会的开展也有所影响。但同时期的东岳会却还能照常举行,“出驾前数日,即经会首遍贴斋戒黄纸告白,并晓喻巡幸街道,打扫洁静。至期则各街道搭五色天花棚,或迎驾之彩台,香花灯烛。二十七日,彻夜达旦。盐道街、南口大街等处,迷信尤甚。出巡之日,两首县之差役、武边之兵丁,多与其事,装出牛鬼蛇神及许愿伽仗各犯状,挂灯于体上者,缥□者,种种怪象。神轿后随行跟香者,尚数百人,哄动城乡”[29]550。可以看到,因为地方官的态度,成都城隍会和东岳会的境况大不相同。由于城隍祭祀是由地方官主祭这一特殊关系,城隍巡游得到了暂时的管制,但其他迎神赛会压缩规模的效果并不明显,此时成都其他赛会活动很多也照常举办。如土地会,“各街之土地祠,经会首募集香钱,演牛皮影戏以酬神,会首则藉以食肉一次,是日无一街不演影戏者”[29]551。

各地方志的记载可以观察到各地对于禁止赛会的不同反应,很多会虽然还会举行,但巡游仪式的记载有所缩减。比如地处川西平原的新繁县,十一月十八日,“旧俗以是日为‘城隍诞日’,臾神出游,谓之‘出驾’……士女嬉游,乐而忘返,诚太平景物也。民国久废”[47]71。比如巴县“立春后五戊为春社日,王志载旧俗礼后土演……今无演戏之俗”,“秋社王志云俗称土地诞,虽僻坏无不陈梨园杂供视春社有加……入民国其俗早废”[21]卷7学校,193、194。但在有些偏远的县或乡间还可看到赛会巡游演剧,比如地处川南的蒲江县还有由县城十大袍哥公口和商会组织的县城隍会,会一直从三月初一到初十,初一正午城隍出巡,每夜演剧十本[48]449-450。同样是新繁县,“乡间又有秧苗土地、花园土地、桥梁土地……秧苗土地则为农人报赛之处”[47]73。位于川东的渠县三汇镇有三圣祠,“中塑女神三:一司送子,一司天花,一司麻疹……每岁三月十七、八日,高缀彩亭,四人舁之,招摇过市,又有三圣行象,珠冠冕旒,衮衣绣裳,亦舁之以行,男女游观,填塞街巷,邻封士女不远数百里争赴胜会”,一直到民国四年因“祠宇毁于群盗,而此典阙如矣”[49]343。

可以看到,禁止迎神赛会的效果,在各地方尤其是城乡之间呈现出明显的差异。这是因为地方的行政力量有差距,在成都有周善培主导的风俗改革,具体的管制可以由警察负责;而在更为广大的县城、场镇,谕令的执行只能依靠礼房吏役。因此相较于成都、巴县等城区,官方对郊区、乡村迎神赛会的管控较弱,巡游仪式的保留程度不一。

更重要的是,地方官对“迷信”微妙的态度和处理方式。南部县给提学使司和警察总局的回函,与在县域内的通知,内容以及用词都有一些细微的变化。在回函中,“随时查禁并劝谕多设学堂,俾风气大开、民智日增”,“民智”被着重点出。而南部县礼房将这份谕令通知给县属军民会首时,只有“自此示禁之后,每逢清明、中元、寒衣及城隍会期,城隍出巡与县属出驾各会除执事等项仍照旧办理,其余装扮鬼脸及肉上挂灯暨高装社虎等项,应一律革除,以戢浇风而正国伪”,相较另外两份谕令,已不见“迷信”“民智”等用语,其表达也更注重“照旧办理”,只是要求革除装扮鬼脸等巡游仪式,更接近传统“淳风俗”的表达。但是,无论哪一种表达,装扮鬼神的仪式均被排除在迎神赛会之外。

(二)庙产兴学

上述《禁革民间迎神赛会》令不同于往常管制迎神赛会的谕令还有一点就是,提出了“就会中之款,各在本地自建初等小学堂,以公共之财而与公共之学,又化无益为有用”,这清晰地说明要提拨举办迎神赛会的款项来兴办新式学堂。这也正是禁令会由主管一方学务的提学使司来下达的原因。

光绪三十二年《四川官报》登“专件《学部奏定各省劝学所章程》”[50],下发各府县以作办学之遵并明确提出劝学员兴学筹款的责任。但四川省辖下各县提拨方案不一,各县辖下区、场等提产办学情况更是不同。如巴县县立,即官立小学多由书院改建,实际提拨庙产较少。但据四川地方志记载来看,各地兴办新式学堂经费来源与民国《巴县志》总结大致类似:“县立等公立小学经费由县府从前书院学田宾兴拨,镇乡小学系地方私立呈准备案,经费多提拨庙产神会或抽收斗息或抽取红庄,其大较也。”[21]261-266

四川迎神赛会的组织者主要分为三类:除东岳庙、城隍庙所办赛会之外,行会和会馆以及依附于会馆或寺庙的神会,不同时节都会举办不同规模的迎神赛会[51]。这些民间所创的组织,无论在组织形态方面,或资源方面,均出发自民间。《四川官报》和《四川教育官报》记载了大量提拨赛会款项兴学的公牍和新闻。如纳溪县绅筹议利用寺庙每年举办赛会的数百金作为学堂常年经费[52],丰都县军督部堂向提学司和经征分局发出公牍,将该属高镇团杜康庙卖酒钱,每馕由卖家抽钱八十文、买家抽钱一百文,全年约收钱五六百钏,本专作办会演戏之用,现经绅首协商拟将前项捐款提充该镇公立高等小学半日学堂[53]。

巴县档案对如何提拨赛会款项有更细致的记录。宣统三年(1911)二月,巴县正堂阮通知“查县属各镇乡神会,往往借演戏为名,动用公款,现值财政困难之时,用之殊为可惜,然骤行禁止,于习惯上实有不便,查别处州县多有抽取戏捐以为各项公益之用,兹定于自三月初一日起每演戏一本抽捐钱二千文,由本场抽收以补助农会分所及各镇乡自治经费之用”[54]。这位巴县正堂考虑到地方习惯,对赛会演戏并未一概禁止,而是采取由各场抽收戏捐的方式。但在清代中后期,演戏已成为四川迎神赛会的主要内容,抽取戏捐势必影响到赛会的举行。

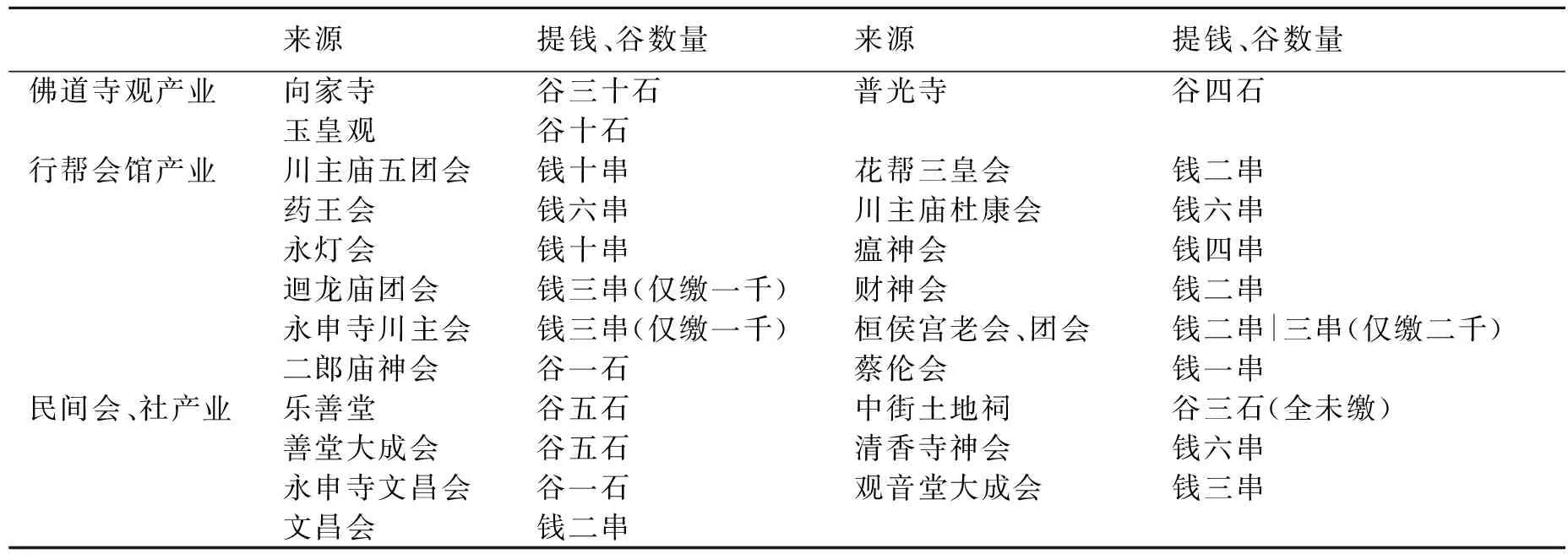

以下以毗邻巴县的永川县一乡村场镇的抽取神金办理蒙养学堂为例,说明提拨庙产对迎神赛会的影响。光绪三十一年(1905)永川县石庙场绅粮李敦祥、邓服五、白坤安等人禀请,抽取场内各庙、各会产办理禹王庙、玉皇观、普济寺、石岗寺四所蒙学,每所每年拨款四十至六十串。下据抽取神金来源分为:(1)佛道寺观产业;(2)行帮会馆产业;(3)其他民间祠庙、会社三类,整理成表:

表1 永川县石庙场蒙养学堂经费来源[55]

从上表可以直观地看到仅仅在一个场镇内就有相当多的寺观、民间祠庙和会社,一所场镇蒙养学堂的学款涉及该场23家寺观、行会、善会等。该场办学各款来源,大体也可以分为:一、佛道寺观产业;二、行帮会馆资产;三、其他民间祠庙、会社。这其中,行帮会馆是迎神赛会的主要组织者或赞助者,民间会、社如文昌会、中元会也常有祭祀演戏活动。虽然向家寺和玉皇观是永川县石庙场蒙养学堂的主要经费来源,但其他各民间祠庙的数目合计起来也并不小。这些会社公产主要来源于民众捐献和会费作为底金及其产生的利息,组织赛会的款项一般都有固定来源。如果所提资产较多,不仅影响赛会举行,会社自身也可能面临力小难支的局面。如玉皇观每年提谷十石,但年收租谷仅十余石,留给迎神赛会等常年祭祀活动的经费就将十分有限。值得注意的是,从同一份档案也可以看到,禀请抽取神会资金办学的绅粮李敦祥既是禹王庙、石岗寺立两所蒙学的首事,也是学款来源之一观音堂大成会的首事。这些迎神赛会本来的组织者愿意抽取神会资产支持新式学堂的兴办,意味着新式学堂的兴办成为地方士绅进入权力体系的又一途径,而原有组织的衰落意味着地方秩序也在不间断地重组。

永川县石庙场蒙养学堂的经费来源具有一定的代表性。各场镇自立学堂占绝大多数,这些学堂的经费绝大多数由各场镇内的庙宇神会抽取,经费也基本是在各场镇内部流动。庙产抽取虽然有限,但由于迎神赛会演戏之款和会产不在保护庙产之列,通常被作为各乡场兴办学堂、提拨庙产的主要对象,从而逐渐走向解体。正是这与民众日常生活联系最密切的,广泛分布于乡村的会社所受影响最大。而行帮会馆因群体力量较强,经济基础较好,所以所受影响相对较小,其祭祀、演戏活动还可支持,但这些无不冲击着迎神赛会。

综上,“破除迷信”和“庙产兴学”在实践中互为奥援,不仅指向迎神赛会中的仪式,也针对迎神赛会的组织,冲击力非传统毁“淫祀”可比。迎神赛会仪式禁令的用语,虽然不像报刊反“迷信”话语那么激烈,内容和传统相比看似差异不大,沿袭了“正人心厚风俗”的表达,但“迷信”指称下的迎神赛会被视作“无用之举动”。“庙产兴学”的实践,相比传统的禁而不止,提拨会产这一方式威胁到祠庙、会社的生存,“酒食戏醮之用皆出于神会公产”的迎神赛会将失去经济来源,赛会活动也将被迫缩减。虽然从清进入民国的一段时间内,由于各地方施行程度不一,庙产的提拨并没有导致这些会社功能的完全消失及组织的彻底解体,但负有地方公共事务功能、祭祀与娱乐功能的会、社的逐渐消失,将进一步影响民众的生活方式,改变民间社会的结构。

四、结 语

以上,本文首先梳理了清末新政时期禁止迎神赛会的话语如何从“淫祀”转为“迷信”的过程,辨析了禁赛兴学与“国家”富强之间的联系。其次考察了清末新政时期四川禁止迎神赛会的过程,展示了实践中的“破除迷信”话语与“庙产兴学”在破与立之间互相维系的关系。“国家”与“迷信”话语显现出,清末新政时期的禁止迎神赛会与以往地方禁抑迎神赛会径庭有别。

迎神赛会是迷信,会危及国家,这一观念即便对于清末的官绅而言,也并非是理所当然的常识。因此,在禁止迎神赛会的过程中,除了反复强调迎神赛会与国家衰弱间的关系,更需要论述征用迎神赛会产业兴学与国家富强间的关系。寻求国家富强是危机下统治精英的普遍认知,没有这一背景,禁止迎神赛会与提产兴学很难获得正当性。清末新政时期四川地区禁止迎神赛会的个案呈现出二者的交织不仅仅体现在概念的连结上,“迷信”不再仅仅是一种口头表达,已然与政治—社会运动结合在一起了。这意味着“迷信”概念的“政治化”[56]158。以后见之明,这种“由言及行”的转变带来了深刻的影响。

这种转变意味着清朝对政府—民间社会关系的全面调整。“破除迷信”与“庙产兴学”的结合与实践,是对民间社会的组织原则、实体的双重治理。传统上,民间社会组织在庙、宫、观、祠、会的称谓上形成错综复杂的系统,这些组织涉及到基层社会的构造。在祠庙的背后有着相关的物质生活,物质生活融合了佛道及鬼神崇拜,构成了基层的惯习。杨庆堃从宗教的视角出发,将这种现象归纳为“混合宗教(diffused religion)”[57],强调这一类宗教本身没有理论、组织、成员,而依附于世俗社会结构[58]229-233[59]75-76。反过来,世俗制度与宗教信仰紧密相连。不问“是不是淫祀”,“迷信”这一概念涵盖了民间信仰、仪式、组织等。

清末新政囿于财政能力不足,在地方上采用“官绅合作”自筹经费方式。这是清末新政的一个特征。学界一般认为,宋代以来总的趋势是,民间自主性及其承载的功能在增强[60]。相对民间,政府财政能力萎缩的问题也在凸显,清政府既缺乏意愿,也没有能力提供足够的地方事务的支出[61]。这是清末新政“以地方之产办地方之学”的根本原因。高万桑曾指出在一段时间内地方性是庙产兴学运动的本质,是由地方的主动性和能动性发动的[12]330-331。的确,如前所述,有会首转而支持办学的例子,很多地方人士加入这场运动,进而带来地方权势结构的变动[8]。但这场改革在目标上直指“国家富强”,政策方针上由清廷主导,是一场由正在成长中的“国家”主导的改革。

需要指出的是,“迷信”概念与庙产兴学的联动并不一定是同步的;同一价值观念在不同层级也可能发生不同的作用。在“国家”介入民间社会的过程中,变量甚多。比如前述南部县令呈文上级时,保留了“迷信”“民智”用语,在向下传达政令时,就剔除了这些词汇,这只是其中一个微妙的因素。因此,伴随兴学而来的是毁学[62]。毁学说明了一项重要的事实,即国家权力激发了民间对新政的不满。在“迷信”尚未成为一个通俗化的概念时,以此为工具的国家权力早在清末新政即已进入民间组织,影响着民众的日常生活。