上海市某区小学生学校适应影响因素分析

2023-05-13朱智佩裘建萍李泽兵周国权谢红涛

朱智佩,方 黎,裘建萍,李泽兵,周国权,谢红涛,鲁 威,3

学生学校适应指学生在学校背景下愉快地参与学校活动并获得学业成功的状况,包括学生对学校的情感或态度及其参与学校活动的程度[1]。学校适应是每一个儿童青少年发展的重要任务,是影响其心理健康发展的重要因素之一[2]。研究[2-4]显示,有20%~42%的小学生有轻度的适应不良,7%~12%的学生有严重的适应不良。青少年的学校适应尤其是在校被接纳程度和同伴的经验可以显著预测他们对未来的预期,不良的学校适应是构成儿童未来生活的低社会经济地位、精神病及辍学的高危险因素之一[5]。影响学生学校适应的因素除个体内部外,最主要的是来自家庭和学校两个方面[6-9],以往的研究对象大都针对学生本人,很少从家庭、学校三方同时调研。当前学生学校适应的研究比较集中在学习适应或情绪方面[10-11],且相关问卷量表缺少大样本实证应用[12]。近年来,笔者参与促进本区“医教结合”工作,结合医院临床门诊屡见不鲜的小学生学校适应问题,研究设想从家-校-生三方同时进行量表评估,全面了解小学生学校适应状况及可观测的影响因素,为后期制定合理有效的干预策略提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用分层抽样和方便抽样结合,选取来自上海市某区1所高中、1所九年一贯制、3所小学的二至五年级的小学生、家长和班主任老师。本次调研于2018年9-10月进行,共发放2 754份问卷,最终筛选三方均有效的样本2 580份,有效回收率为93.68%。5所学校选取的学生人数分别为106人、121人、1 185人、446人、722人;男生1 412人(54.73%),女生1 168人(45.27%);二年级764人(29.61%),三年级864人(33.49%),四年级879人(34.07%),五年级73人(2.83%)。问卷由父亲填写730人,母亲填写1 850人。另63名班主任完成对学生学校适应的评价。

1.2 方法 以班级为单位,利用团体测试方法,由经过培训的测试员对小学生进行现场测试,每所学校在同一时段完成测试;家长和老师在同一时期通过网络或纸质完成问卷。调查工具包括:(1)自编一般人口学调查问卷。收集小学生成长信息、家长个人信息等相关情况。(2)社会支持评定量表(SSRS)。反映家庭在社会中所获得的支持,不仅指物质上的条件和资源也包括在情感上的支持,共有10个条目,包括主观支持、客观支持和支持的利用度3个因子,总分和各分量表得分越高,说明社会支持程度越好。Cronbrch′s 系数为0.819。(3)家庭功能量表(FAD)。根据McMaster 家庭功能模式理论编制,描述了家庭组织结构、家庭成员之间的关系模式。共60个条目,评分范围为1~4分,包括7个分量表,分别为问题解决、沟通、角色、情感反应、情感介入、行为控制和总的功能。Cronbrch′s 系数为0.733。(4)儿童社交焦虑量表(SASC)。采用 La Greca等的儿童社交焦虑量表,涉及社交焦虑所伴发的情感、认知及行为。共10个条目,使用3级评分制,包含害怕否定评价和社交回避及苦恼两大因子。得分越高,说明儿童社交焦虑程度越严重。Cronbrch′s 系数为0.742。(5)儿童社会期望量表(CSD)。评定儿童对于认可的需要或者对不认可的惧怕,共48个条目,以是-否形式作答,得分范围0~48,高分表明对不认可的惧怕。Cronbrch′s 系数为0.630。(6)儿童自我意识量表(PHCSS)。评价儿童自我意识状况,共80个条目,含6个分量表,即行为、智力与学校情况、躯体外貌与属性、焦虑、合群、幸福与满足及总分,总分高则表示自我意识水平高。Cronbrch′s 系数为0.757。(7)教师-学生评定量表(T-CRS)2.1。评估学生学校-社会-情感适应情况,共32个条目,16个积极条目和16个消极条目,使用五级评分,共分为4个维度:任务取向、行为控制、自表能力、同辈社交能力,总分越高表明学生的学校适应总体情况越好。Cronbrch′s 系数为0.903。

1.3 统计学方法 采用独立样本t检验、单因素方差分析、Pearson相关分析、多元logistic回归分析。

2 结果

2.1 人口学因素对学生学校适应情况的影响情况 问卷共完成2 580份,人口学信息显示,父亲和母亲学历水平集中在大专和本科共1 532人(59.4%)和1 610人(62.4%),家庭年收入有694人(26.9%)在10万以下,父亲年龄集中在36~45岁1 834人(71.0%),母亲则在31~40岁1 989人(77.1%),父母祖籍均属上海的最多(25%),父母职业类型占比最大的是企业/服务业员工25.0%和32.9%。不同学校、年级、性别对学校适应情况总分及分量表得分差异均有统计学意义(P<0.01);父母填写和是否单亲对学生学校适应除自表能力外差异均有统计学意义(P<0.05~P<0.01)(见表1)。

表1 人口学因素对学生学校适应情况的影响

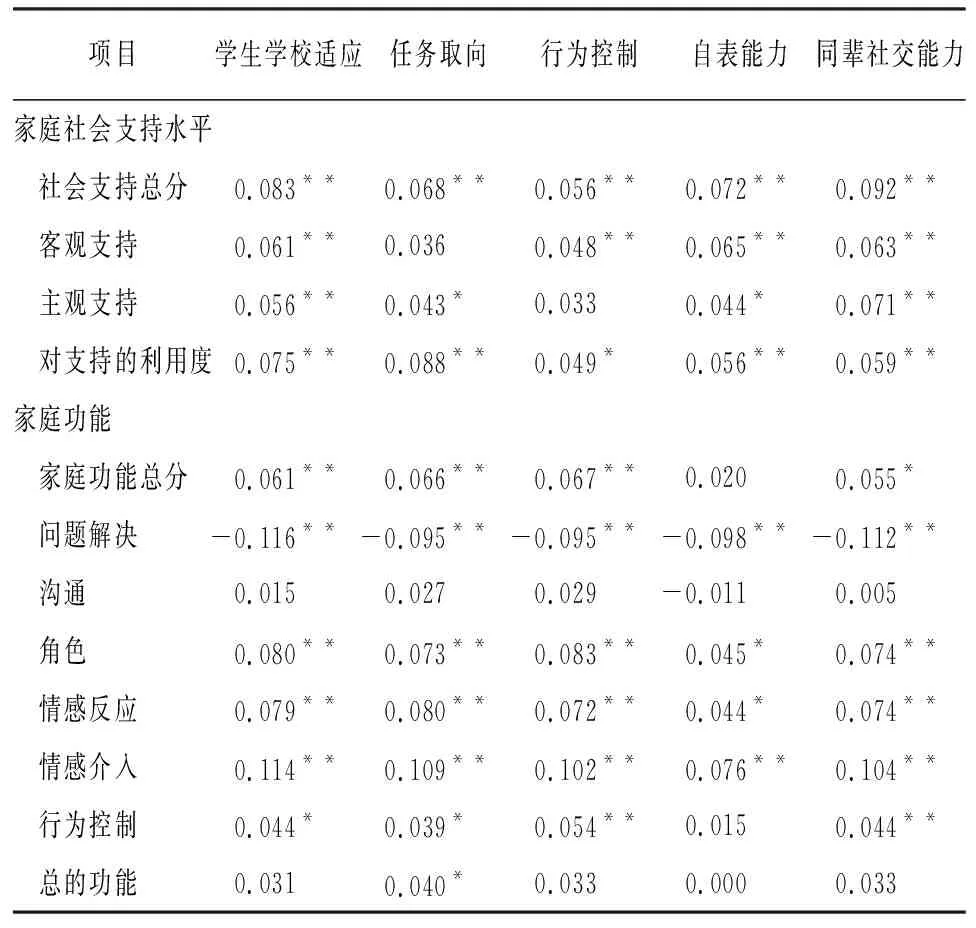

2.2 社会支持、家庭功能水平与学生学校适应的相关关系 除客观支持与任务取向无相关性(P>0.05),家庭社会支持水平与学生学校适应及分量表均呈正相关关系(P<0.05~P<0.01);家庭功能量表中问题解决因子与学生学校适应及分量表呈负相关关系(P<0.01),与沟通因子、总的功能无相关性(P>0.05),与其他各分量表均呈正相关关系(P<0.05~P<0.01)(见表2)。

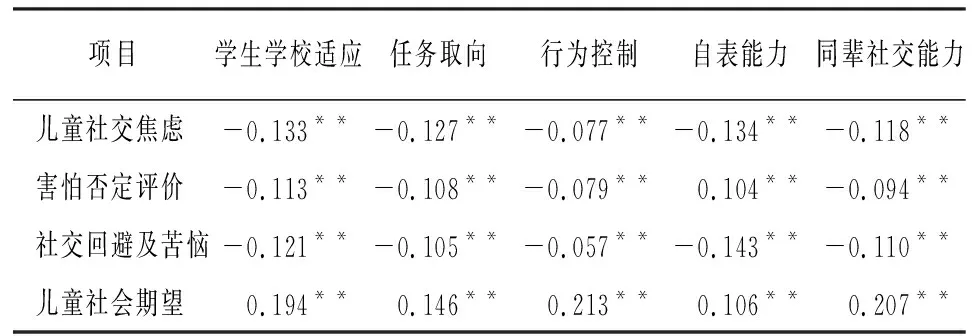

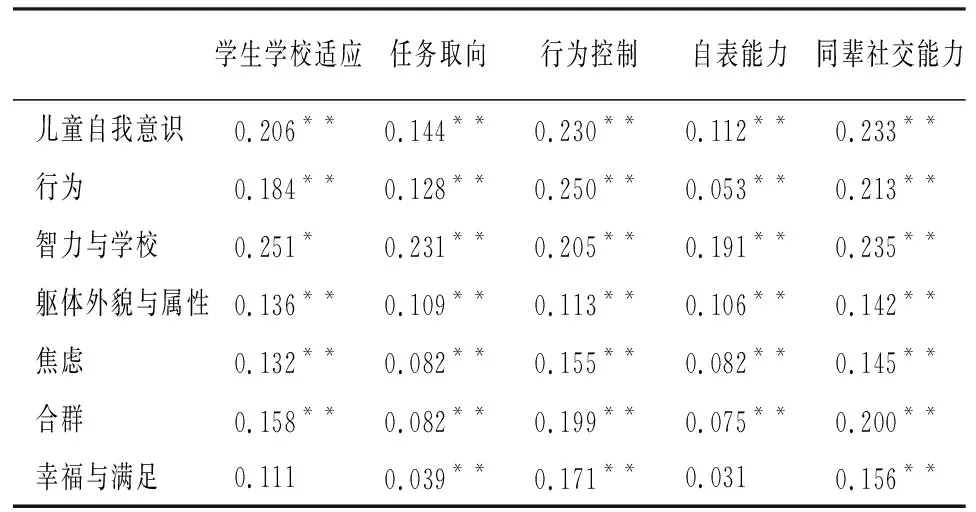

2.3 小学生社交焦虑、自我意识、社会期望与学生学校适应的相关分析 儿童社交焦虑及分量表害怕否定评价、社交回避及苦恼与学生学校适应量表呈负相关关系,儿童社会期望水平与学生学校适应量表则呈显著正相关关系(P<0.01)(见表3)。儿童自我意识及行为、智力与学校、躯体外貌与属性、焦虑、合群各因子与学生学校适应总量表、分量表均呈显著正相关关系(P<0.01),幸福与满足与学校适应分量表中任务取向、行为控制、同辈社交能力均呈显著正相关关系(P<0.01)(见表4)。

表2 社会支持量表和家庭功能量表与学生学校适应量表及分量表的相关性分析(r)

表3 儿童社交焦虑量表、儿童社会期望量表与学生学校适应量表及分量表的相关分析

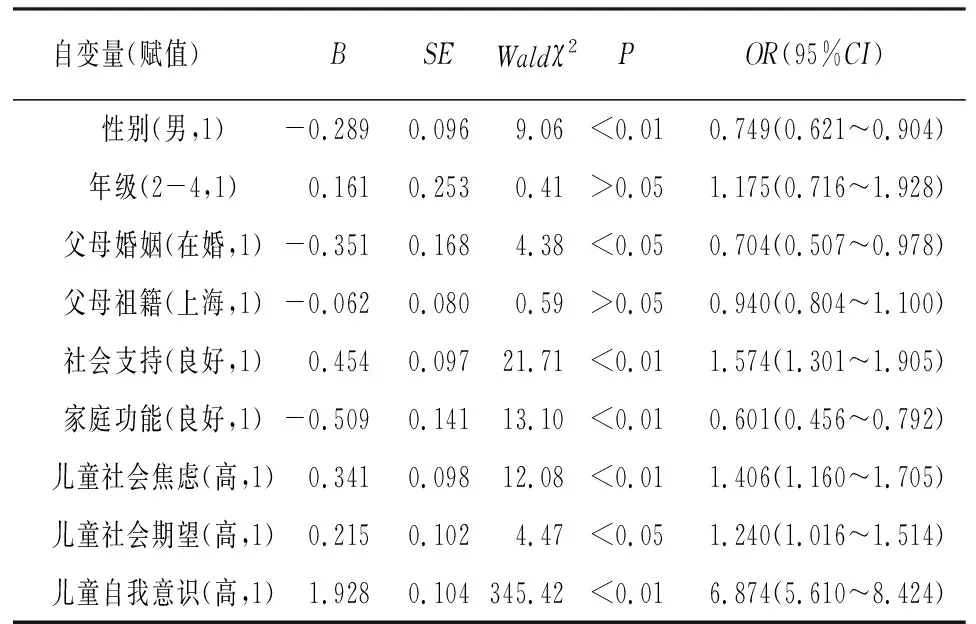

2.4 小学生学校适应情况与人口学因素、家庭功能、儿童社交焦虑、自我意识、社会期待的多因素logistic回归分析 学生学校适应状态作为因变量(学校适应良好=0,学校适应不良=1),所有人口学因素、各量表总分及因子分为自变量进行多因素logistic回归分析,结果显示智力与学校、性别、年级、问题解决、儿童社会期望、情感介入、儿童社交焦虑、父亲祖籍、客观支持、躯体外貌与属性、幸福与满足是学生学校适应的影响因素(P<0.05~P<0.01)(见表5)。

表4 儿童自我意识量表与学生学校适应量表及分量表的相关分析

表5 学生学校适应不良的多因素logistic回归分析

3 讨论

心理适应能力是儿童青少年身心发展过程中重要影响因素之一,其中学校适应能力又是重中之重。本研究选用学校适应测量工具:教师-儿童评定量表(T-CRS 2.0),版本经国内学者修订[2,12],区分度和信效度较高,但目前使用度较低。学者全面总结了学校适应的影响因素[9],集中在4个方面:儿童自身相关、学校因素、家庭因素和社会因素,部分研究集中在学校环境及学校适应的某一特定方面[4,13]。因此,对国内小学生的学校适应的发展特点、影响因素及家庭、自身特点等方面尚缺乏针对性、具体性的系统探讨。

3.1 人口学因素对学生学校适应状况的影响 本研究发现学生学校适应水平随着年级升高而升高,女生的学校适应水平显著优于男生,另外我们还发现不同学校间的差异,这可能与学校性质和地域、生源有关;问卷的第一部分填写人是父母,其不同学历水平的学生学校适应情况差异也有统计学意义,父母学历水平越高或越相近提示父母对学生在校适应水平有良好的促进作用;家庭结构(是否单亲)对小学生在校适应状况有明显影响,随着生育政策的改革开放,是否独子对学生学校适应水平无显著性影响,可能因老师对学生的评定更多基于学业成绩、师生沟通等信息。

3.2 家庭、儿童自身因素对学生学校适应状况的影响 与以往研究有所不同,本次研究采用家长自评社会支持和家庭功能[14],结果提示家庭社会支持水平越好,学生学校适应状况越好;而家庭解决问题的能力越强,则对学生学校适应有明显反作用。社交焦虑障碍是儿童青少年情绪障碍的主要表现形式之一,影响儿童青少年的心理健康和社会功能发展[15]。与以往研究结果相同,儿童社交焦虑程度越高,学生学校适应情况则越差。而儿童社会期望指得到社会他人认可的需要,按照社会的期望来约束自己[16],提示儿童社会期望水平越高,学生学校适应表现越好,与小学生自尊水平、社交焦虑程度有关[17-19],易作出符合社会期望的回答,影响在校行为。另外,小学生对躯体与外貌、幸福与满足两方面的自我意识越高,则不利于其适应学校生活。因此今后应加强儿童内在社会期望的培养,重视自我意识的建立和稳定[20-21],保持适度的社交焦虑,可对其学校适应有良好的促进作用。

3.3 创新与不足 本次研究在以往研究的基础上,将研究目标聚焦在小学生学校适应问题,并围绕影响其相关因素展开较全面的调查。采用教师-学生评定量表作为衡量小学生学校适应水平的工具,首次开展大样本调查研究,将有利于今后对此量表的进一步考证。本次研究同时从家长、学生、老师三方展开问卷自评,获取更直观有效的信息。同时,本研究的不足之处,三方完成问卷的方式不一致、时间跨度大,可能影响结果的可靠性和有效性;5所学校人数不均匀,因寒暑假、各种节假日、学校事务等各种因素影响,研究过程受阻,不同学校之间学生适应的差异有待继续探究。综上,本次研究对学生学校适应的探讨巩固了基础,也使今后设定干预方案更有针对性和方向性。