3D Slicer三维重建技术联合LSR监测在面肌痉挛微血管减压术中的应用

2023-05-12王春琳刘家传胡满苗

刘 璐 王春琳 刘家传 徐 燊 柯 慧 袁 杰 胡满苗

面肌痉挛(hemifacial spasm,HFS)主要是面神经 根部出脑干区受到血管压迫而引起的,特征性表现为单侧面部肌肉的阵发性非随意强直阵挛收缩,通常始于眼轮匝肌,并扩散到其他面部肌肉[1,2]。微血管减压术(microvascular decompression,MVD)是HFS最常用的外科治疗方案[3~6],而MVD存在一定的手术风险,所以术前应仔细评估MVD的有效性和安全性[7]。本文探讨3D Slier三维重建技术联合术中电生理监测在HFS病人MVD中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 病例选择标准纳入标准:①单侧面部抽搐;②在我院行MVD;③经病人同意且经医院伦理委员会同意;④病人的病情基本稳定。排除标准:①并发其他颅神经性疾病;②继发性面肌痉挛;③合并严重心脑血管疾病,合并肝肾肺功能不全;④严重语言障碍、听力障碍。

1.2 研究对象回顾性分析2015 年4 月至2019 年6月电生理监测下MVD 治疗的40 例HFS 的临床资料,其中男15例,女25例;年龄31~70岁,平均(49.3±9.7)岁;左侧16例,右侧24例。

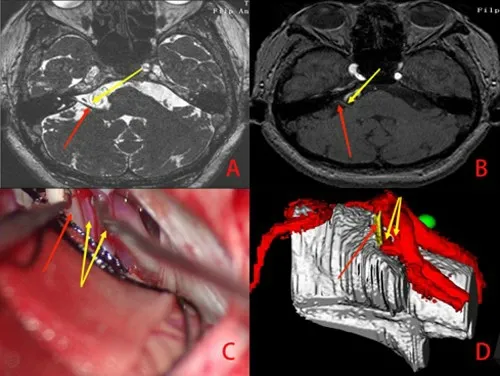

1.3 影像学检查及3DSlier 三维重建 术前均行3DFIESTA 和3D-TOF MRA 检查。将DICOM 图像数据导入3D Slicer 软件进行三维可视化重建(图1)。神经血管关系分为三种[8]:缺席、接触和压迫,其中压迫被定义为血管在接触水平上引起神经角度变化或移位。

图1 面肌痉挛病人责任血管与面神经的关系

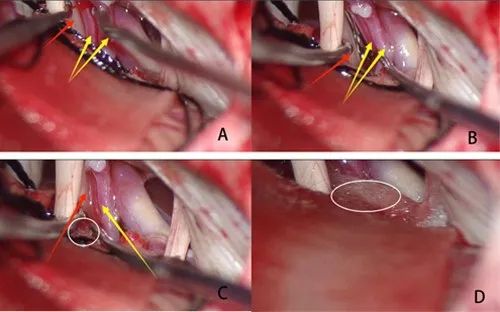

1.4 治疗方法均采用枕下乙状窦后入路手术。术中持续应用侧向扩散反应(lateral diffusion response,LSR)和脑干听觉诱发反应监测。先去除颅骨形成骨窗,剪开硬脑膜,充分释放脑脊液,显露后组颅神经和面听神经,锐性分离、切断神经周围的蛛网膜,探查面神经在根部,使用LSR 监测技术确认责任血管,在每个可疑的血管与面神经根之间放置适量的Teflon 棉进行减压(图2),再次确认没有血管压迫后,缝合硬脑膜,还纳颅骨。

图2 肌痉挛病人微血管减压术中观察

1.5 术中电生理监测技术术中使用美敦力Nim-Eclipse 32 系统监测LSR。麻醉诱导后,用刺激电极刺激面神经颧支或下颌缘支,在颏肌或眼轮匝肌插入记录电极记录肌电图。电刺激由0.2 ms方波脉冲组成,滤波30~3 000 Hz,持续时间2 ms,电流30~100 mA。分别在硬脑膜剪开前、释放脑脊液及分离蛛网膜、血管分离移位和置入Teflon 棉及缝合硬脑膜后记录基线LSR,同时需要在手术全程进行LSR监测。如果面神经成功完成减压,LSR 波形立即消失,由于LSR波具有稳定的潜伏期,仍需增加刺激强度直至最大刺激强度100 mA,若依旧无法记录波形,则判断LSR 消失。如果LSR 在减压过程或减压完成后中持续存在,并持续5 min 不受干扰,则需要进一步的勘探和更充分的减压。

1.6 疗效评价标准[9]显效,面部抽搐等症状显著改善;有效,面部抽搐等症状部分改善;无效,面部抽搐等没有明显的改善,甚至出现加重。

1.7 统计学方法采用SPSS 23.0软件进行分析;计数资料采用χ2检验;采用Kappa一致性检验评价一致程度,根据K 值分为好(≥0.75)、一般(0.40~0.74)和差(<0.40);P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 神经血管关系和责任血管的判定术中发现,血管与神经关系为压迫36 例、接触3 例、缺席1 例;责任血管为小脑前下动脉21例、小脑后下动脉6例、小脑前下动脉和椎动脉6 例、小脑后下动脉5 例、椎动脉5例、小脑前下动脉1例、小脑后下动脉1例、椎动脉1例,未发现责任血管1例。

术前3D-FIESTA和3D-TOFMRA影像判断血管与神经关系、责任血管与术中发现的K 值分别为0.389、0.492;3D Slier三维重建技术判断血管与神经关系、责任血管与术中发现的K 值分别为0.691、0.778。

2.2 LSR监测结果术中持续记录LSR。由于麻醉诱导过程中使用了肌肉松弛剂,手术开始时没有出现LSR。随着手术的进行,LSR 出现,并达到满意的波形。2 例硬脑膜切开释放一定量脑脊液后消失,31例填充Teflon棉后消失,4例LSR下降小于50%,3例手术结束后LSR未消失。

2.3 术后疗效术后随访12个月,术中LSR下降50%以下的4 例中,显效2 例,有效1 例,无效1 例。术中LSR未消失3例中,显效1例,无效2例。术中LSR消失的33 例中,显效31 例,有效1 例,无效1 例。术中LSR 消失病人有效率(96.7%,32/33)较LSR 未消失病人(57.1%,4/7)明显增高(P<0.05)。

3 讨论

现在普遍认为HFS的面部肌肉的规律性收缩是由面神经过度兴奋引起的,但发病机制尚未被完全阐明[10]。研究表明,几乎所有的HFS 都是动脉压迫面神经导致的。因此,MVD的成功取决于充分的动脉减压或者至少需要将所有可能形成压迫的动脉跟面神经分离[11]。MVD 存在一定的手术风险,所以术前必须详细分析MVD 对解除临床症状的有效性和安全性,需要更加仔细分析其潜在的风险因素和有效避免并发症的方法。目前,神经外科常采用电生理监测、影像融合及3D Slier三维重建等多种手段降低手术风险。我们使用3D Slier软件对脑干、面神经及周围血管进行三维重建,可以比3D-FIESTA 结合3D-TOF MRA影像更好地展现面神经及其复杂的血管关系,不仅可以展示面神经、脑干及相关血管的解剖关系,还可以单独展示面神经和相关血管的三维关系,并通过可视化的三维影像制定更全面的手术方案。

3D Slier软件是一种新的医学图像处理软件,操作简单,可以精确定位病变,模拟手术路径,支持虚拟现实技术,被广泛应用于高血压性脑出血的定位、颅内小病变的寻找、脑血管疾病等领域[12]。目前,3D-FIESTA 结合3D-TOF MRA 序列扫描是一种用于HFS的辅助诊断手段,但评估病人需行MVD治疗更多取决于临床诊断,不是MRI提供的影像资料,因此,不可以单纯使用3D-FIESTA 结合3D-TOF MRA作为手术治疗的决定因素[13]。相比之下,3D Slier 三维重建可以为该区域复杂的解剖结构提供可视化模型,具有强大的三维建模和图像后处理能力,术前可更加细致描述神经血管的复杂解剖关系和血管压迫方向,从而改善减压不充分,减少手术并发症[14,15]。本文发现,在判断神经血管关系方面,3D-FIESTA和3D-TOFMRA 影像与术中发现的一致性一般,3D Slier 三维重建技术与术中发现的一致性较好;在识别责任血管方面,3D-FIESTA 和3D-TOFMRA 影像与术中所见的一致性一般,3D Slier三维重建技术与术中所见的一致性好。这提示3D Slicer三维重建影像评价神经血管关系及判断责任血管较3D-FIESTA和3D-TOFMRA影像更准确。

目前,LSR 是MVD 中最常见的电生理监测指标。术中LSR 监测是在病变侧刺激面神经一个分支,在其他分支肌肉中可以记录到诱发的肌电图[16]。研究表明,当责任血管从面神经移除,可在记录电极的肌电监测观察到LSR 波形立即消失。因此,LSR波形被认为是识别责任血管和确认术中面神经有无完全减压的有效指标[17]。术中持续LSR监测是评估减压术后HFS病人预后的可靠方法。但有学者质疑术中LSR 监测是预测手术结果的可靠指标。Wei 等[18]研究发现LSR 监测组与未监测LSR 组缓解率无统计学差异,指出减压后LSR 持续存在可能是脉冲按压促进的面神经核或运动皮质过度兴奋的个体差异所致,面部肌肉收缩的停止并不总是与肌电电位的恢复同步发生的,记录术中LSR 的变化预测痉挛的远期预后是不可靠的。本文2例在打开硬脑膜释放一定量脑脊液后LSR消失,随访1年发现,其中1 例症状只有部分缓解,推测是受压部位轻微移位后出现充分减压的假象,导致责任血管遗漏或术后脑脊液形成后面神经再次受压[19]。本文术中LSR消失病人总有效率明显高于LSR 未消失病人(P<0.05)。这提示术中LSR 监测对预测病人临床预后是有一定作用的,术中LSR 完全消失的病人减压术的效果较好。术中减压后LSR可以为确认责任血管提供客观依据,如果可疑血管在与面神经分离后消失,则该血管可被识别为责任血管,但如果LSR未完全消失,则可能存在其他责任血管。当LSR 完全消失,提示面神经已经得到充分的减压,手术应结束,不建议继续对面神经或周围动脉进行不必要的操作,以减少颅神经损伤和不必要的并发症[20]。

综上所述,MVD 是一种安全有效的治疗方法,可以显著改善HFS病人的生活质量[21]。为了更准确及详细的了解神经血管解剖关系和提高治愈率,LSR的应用起着重要的作用。术前应用3D Slicer进行三维重建,比3D-FIESTA 和3D-TOF MRA 影像更清楚地描述周围结构,有助于准确定位、制定手术计划,从而提高MVD的手术效果。