黄淮海平原地下水超采区休耕政策过程绩效评价及改进策略研究

2023-05-11孔祥斌程静怡党昱譞姚东恒廖宇波

曹 颖 雷 鸣 孔祥斌* 程静怡 刘 鑫 党昱譞 姚东恒 廖宇波

(1.中国农业大学 土地科学与技术学院,北京 100193;2.自然资源部农用地质量与监控重点实验室,北京 100193;3.中国农业大学 全球食物经济与政策研究院,北京 100193)

黄淮海平原是我国农业发展核心区域和重要的粮食生产基地,粮食播种面积占全国28.79%,粮食总产占29.77%[1]。由于长期的耕地高强度集约化利用,黄淮海平原成为了世界上最大的“地下水漏斗区”[2],包括浅层地下水超采区的太行山北麓平原和深层地下水严重超采区的黑龙港地区[3],浅层地下水和深层地下水正分别以平均每年(0.46±0.37)、(1.14±0.58) m的速度枯竭[4],地面沉降严重,区域生态安全受到严重威胁。

为破解困境,2013年11月十八届三中全会提出关于“调整地下水严重超采区耕地用途,有序实现耕地资源休养生息”的战略部署。自2014年起农业部、国土资源部、林业局等国家相关部门提出在地下水严重超采区执行耕地资源休养生息的政策。2016年,《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》的印发代表着我国从国家层面正式开始实施耕地轮作休耕制度,正式在部分地区推行耕地轮作休耕试点[5]。地下水超采区休耕政策的实施效果,已经成为社会和学术界广泛关注并着力研究的重要课题[6-9]。地下水超采区休耕政策的制定有明确具体的生态目标,政策执行过程涉及到各级政府相关部门和项目区农户等众多主体,农户作为直接农业生产者是政策的主要目标群体。同时,需要配套休耕补偿金、实操性强的节水保水技术、组织管理的规章制度等体系保障政策顺利实施。因此地下水超采区休耕政策的绩效水平,不能忽视政策实施过程中各级政府的作用及相互协调、农户等行为主体的行为和态度。即地下水超采区休耕政策绩效评价应是涵盖实施过程加实施结果。

目前,我国的生态政策绩效评价大多是从政府角度“自上而下”进行评价[10],一般从生态、社会和经济效益等3 个方面进行评价[11-14],且生态政策的绩效评价最初主要围绕着生态治理效果[15]及政策实施的成本收益比较[16]。虽然已有的评价体系对项目的最终目标有一个简明的结果判断,却忽视了生态建设政策实施过程中各级政府的作用及相互协调、农户等行为主体的行动,无法对生态治理过程是否公平、政府效率程度、生态效果是否可持续等关键问题[17]。我国地下水超采区休耕政策的实施时间较短,实施区域较少,目前仅有少量零散的成果。贾丽娟等[18]选择未实施休耕政策的2015年和连续实施5 年休耕政策后的2020年作为监测年份,采用遥感影像全覆盖的方法,结合地面调查和统计的数据,以黑龙港区域为重点,监测2015年和2020年2 个年度的冬小麦种植面积变化情况,就试点区冬小麦种植面积实际压减情况进行分析,评估冬小麦种植面积压减对地下水位恢复的影响。胡振通等[19]通过在河北省的实地调研,对冬小麦春灌节水政策的节水效果进行评估。陈展图等[20]单从农户视角出发,对地下水漏斗区休耕试点进行农户调查,了解休耕的相关利益主体及其认知、意愿和响应,总结地下水漏斗区休耕模式,分析农户对休耕的响应,剖析休耕存在的问题。谢花林等[21]利用Logistic回归模型揭示出农户冬小麦休耕意愿的影响因素,且借助机会成本法探讨河北地区季节性休耕补偿标准的合理性。

现有地下水超采区休耕政策评价的主要是政策目标与事实结果的两点式对应的侧重地下水位恢复效果的协调评价和单从农户视角出发的相关利益主体及其认知、意愿和响应研究,地下水超采区休耕政策的结果绩效已有较多的评价方法,但地下水超采区休耕政策实施过程绩效评价研究尚处于空白状态,对政策实施过程中的各层级之间协调、政策实施的各项性质缺乏科学的评估机制。

因此,本研究拟以黄淮海平原为研究对象,通过对黄淮海平原地下水严重超采区2个市、5个县政府相关部门和农户实地调查,以公共价值管理为基础,从公平性、效率性、参与性、可持续性4个价值维度,选取11个评价指标,构建地下水超采区休耕政策过程绩效评价指标体系,辅以层次分析法、专家打分法确定指标权重,对地下水严重超采区休耕政策过程绩效进行科学评估,鉴别休耕政策关键环节,识别休耕政策薄弱环节,以期为完善地下水超采区休耕政策提供改进建议。

1 理论分析与评价体系构建

1.1 地下水超采区休耕政策公共价值体现

“公共价值”这个概念最早由哈佛大学Moore教授提出[22],随后公共价值管理范式成为公共管理的新趋势[23-27]。公共价值管理范式在兼顾公平、平等、效率等价值的同时更加突出公民满意度的核心价值追求,与公共项目协调利益相关者之间关系及使其各方利益最大化的本质追求一致,且更反映出纯公益性的生态治理政策项目绩效中不易定量测量反映的过程绩效部分[27]。本研究拟以公共价值分析框架为基础, 对地下水超采区休耕政策的实施过程进行绩效评价。

地下水超采区休耕政策目的就是为了通过政策实施给公众提供良好的生态服务。在休耕政策的实施过程中不仅仅是追求实施结果,也要追求效率、责任、公平和民主,正是“公共价值”的体现。地下水超采区耕地资源休养生息政策中,政府和农户作为休耕政策的实施主体,一方面,在实施休耕政策过程中,改变了农民长期以来的种植结构和灌溉模式,在一定程度上会降低作物的产量,造成农户收入的降低,故而为了减少对农户生计的影响,政府对农户进行一定程度的生态补贴,使农户的收益与损失达到公平,体现地下水超采区休耕政策实施过程中的公平性;另一方面,对于地下水超采区休耕政策实施主体的政府和农户来说,各自有各自的利益诉求,政府希望提高实现生态建设和恢复的效率,农户希望通过政策效率的提高来减少损失,实现收益最大化。地下水超采区休耕政策是一项需要各级政府和农户共同参与的工程,既涉及到政府的财政投入和对项目的管护,又涉及农户对于生态政策补偿是否满意、对政策继续实施是否认可。因此,要使地下水超采区休耕政策持续的贯彻实施,又能改善地下水超采区地下水超采的状况,就需要对休耕政策的持续性实施进行绩效考察。地下水超采区休耕政策的公共价值在项目实施过程中可以从公平性、效率性、参与性和可持续性4 个方面来体现。

1.2 评价指标体系构建

以公共价值理论为基础,根据上述地下水超采区休耕政策的特点分析,遵循科学性、代表性、定性和定量相结合、可操作性和可持续性等原则,参考上述相关文献[21-27],结合实地调研,从公平性、效率性、参与性、可持续性4个价值维度,选取11个评价指标,构建了地下水超采区休耕政策过程绩效评价指标体系,详见表1。

表1 地下水超采区休耕政策过程绩效评价体系框架Table 1 Performance evaluation system framework of fallow policy process in groundwater overdraft area

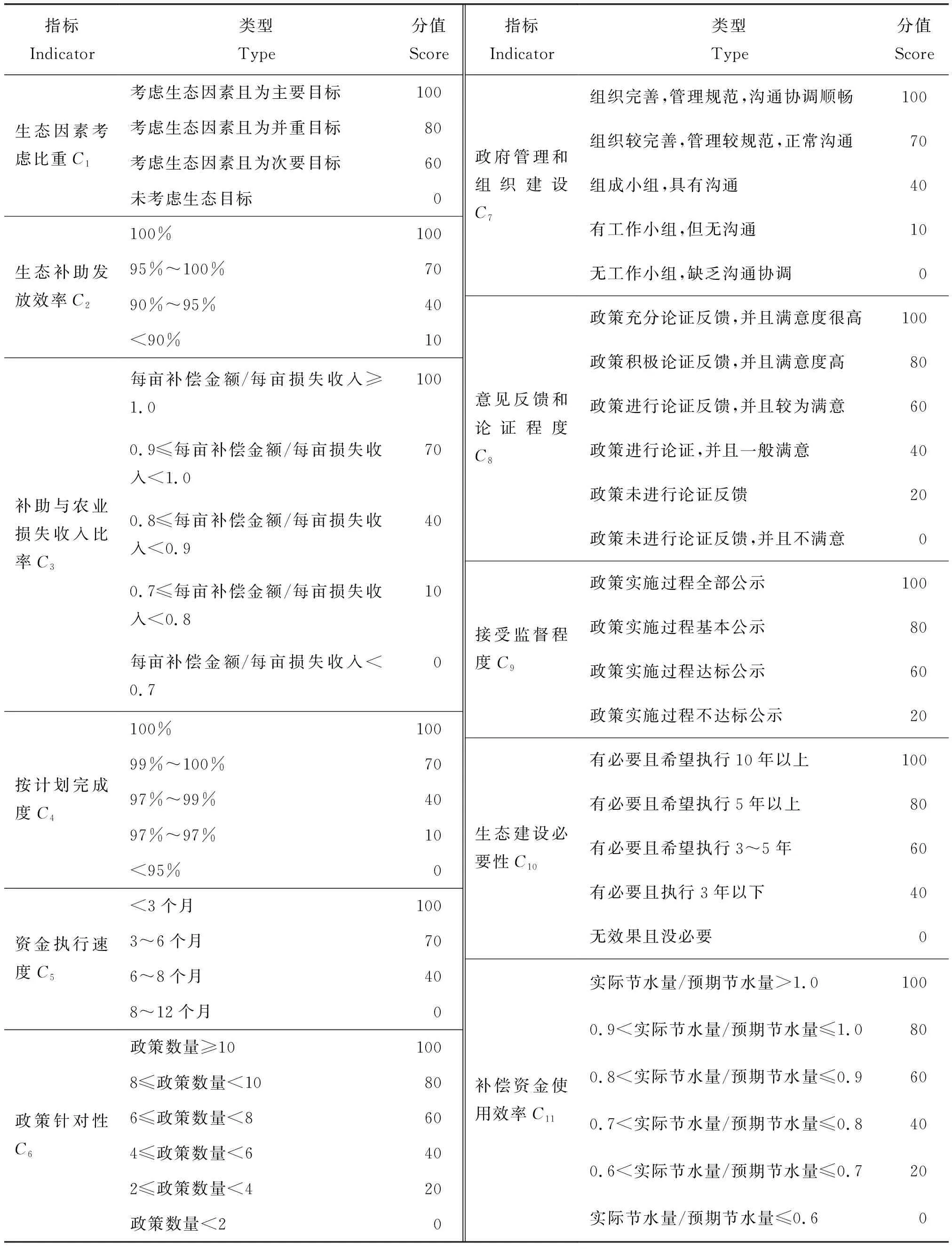

本研究对指标进行量化分级时,综合考虑国内外学者的划分标准、实地调查和政府部门的座谈会,并综合考虑休耕政策实施目标和实际实行情况,对评价指标进行分级量化,详见表2。

表2 地下水超采区休耕政策过程绩效评价赋分规则Table 2 Performance evaluation scoring rules of fallow policy process in groundwater overdraft area

2 数据来源与评价方法

2.1 研究区域及数据来源

目前,黑龙港地区是黄淮海平原深层地下水严重超采区的重点区域[3]也是季节性休耕试点区。黑龙港地区内的衡水市、邯郸市从2014年起持续实施休耕政策,2019年度耕地季节性休耕面积约72 946.67 hm2,占河北省休耕面积的54.71%,具有较多休耕参与人员,极具典型性和代表性。故选取地下水超采区域的重点靶区和试点区—黑龙港地区的邯郸市和衡水市作为研究区,对耕地休养生息政策从省级、市级、县级、乡级、村级和农户等一系列主体的推行和实施情况进行访谈和调研。

本研究研究数据搜集主要采用调研座谈法和问卷调查法,于2018年6—7月进行访谈,包括河北省农业厅,衡水市、邯郸市政府相关部门,重点对研究区域内2个市5个县的政府相关部门和农户进行调查,包括故城县、武邑县、枣强县、阜城县、曲周县的县级各级政府相关部门和参与项目实施的相关乡镇、村、农户。问卷内容分别为:各级政府相关部门对于休耕政策整体上的实施和部门间协调的看法和建议;村干部对于本村实施休耕政策以来的地下水水位变化和对于政策的落实情况;休耕项目区农户对休耕政策的认知和满意度、农业生产的效益和对土地调整的期望补偿标准等。整个过程包括政府相关部门座谈会(分别为省/市级、县级),乡镇及村干部的深度访谈,实地调研及休耕农户问卷调查等3个阶段,收集政府管理部门问卷19份,村干部问卷25份,农户问卷85份,共138份,其中有效问卷129份,问卷有效率为93.48%。

2.2 评价方法

2.2.1 权重确定

指标的权重反映的是指标对休耕政策实施效果的影响程度。第二层的4个价值维度,对于基于公共价值管理的地下水超采区休耕政策没有先后等级之分[28],故权重各占0.25。然后采用专家打分法和层次分析法相结合的方法来确定第三层各个评价指标的权重,各个指标的权重值,详见表3。

2.2.2 计算绩效综合得分

绩效综合得分计算公式如下:

式中:A为地下水严重超采区休耕政策过程绩效评估得分;Ci为地下水超采区休耕政策过程绩效评价第i个指标的分值;Xi表示第i个指标的权重;n为指标个数,i=1,2,…,n。

2.2.3 绩效等级划分

为了直观反映地下水超采区休耕政策过程绩效评价的结果。本研究将评价指数0~100划分为5个等级,对应的评价结果级别分别为:很差(0~20)、较差(20~40)、一般(40~60)、较好(60~80)和很好(80~100)。

3 结果与分析

3.1 地下水超采区休耕政策过程绩效评估

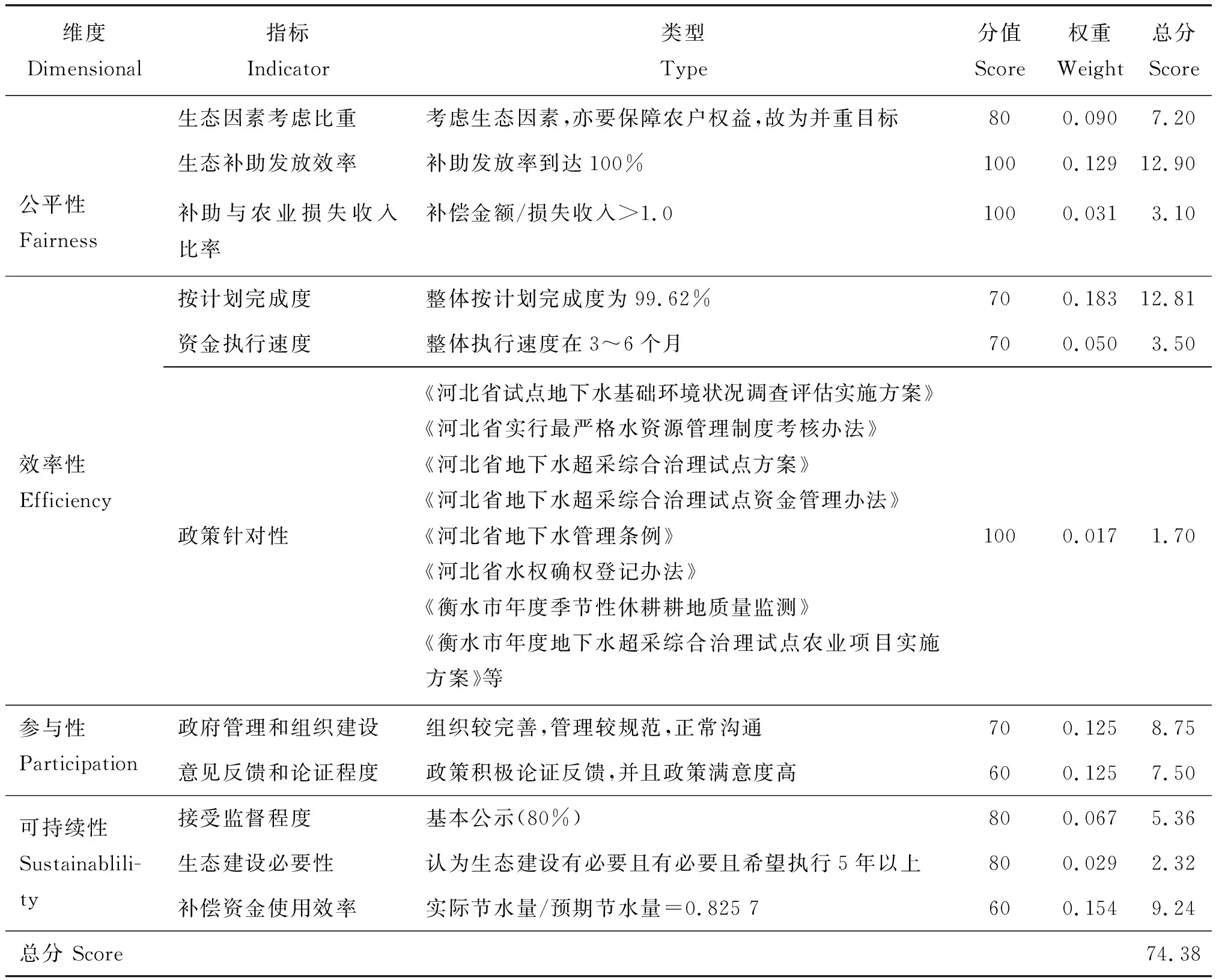

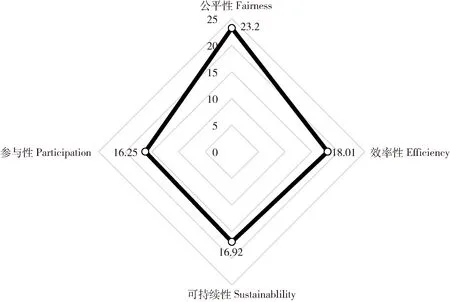

黄淮海平原地下水超采区休耕政策过程绩效评估结果见表4。可知黄淮海平原地下水超采区休耕政策过程绩效评价的11 个指标得分处于60~100分,其中:生态因素考虑比重、补助发放率、政策针对性的得分最高为100 分,意见反馈和论证程度、补偿资金使用效率的得分最低为60分;从公平性、效率性、参与性、可持续性等4 个黄淮海平原地下水超采区休耕政策过程的价值维度得分排序从大到小依次为公平性(23.20)>效率性(18.01)>可持续性(16.92)>参与性(16.25),公平性维度具有较高得分,其次为效率性维度,参与性维度和可持续性维度的得分较低,详见图1;地下水严重超采区休耕政策过程绩效评估总得分为74.38 分,绩效等级处在“较好”的水平。总的来说,地下水超采区休耕政策在整个执行和实施的过程当中,具有生态目标,农户的权益得到保障,相关政府部门按期落实本职工作,农户进行节水农业生产活动,在资金使用方面达到要求,政策按照实施方案稳步实行,若地下水环境保护需要,后期可组织人员保障新的政策实施方案。

表4 黄淮海平原地下水超采区休耕政策过程绩效评估表Table 4 Performance evaluation table of fallow policy process in groundwater overdraft area of Huang-Huai-Hai Plain

数值分别代表黄淮海平原地下水超采区休耕政策过程在公平性价值维度,效率性价值维度,参与性价值维度,可持续性价值维度的得分。Numerical values represent the scores of fairness value dimension, efficiency value dimension, participation value dimension and sustainability value dimension in the fallow policy process of groundwater overexploitation area in Huang-Huai-Hai Plain.图1 休耕政策过程公平性价值、效率性价值、参与性价值维度和可持续性价值等维度得分Fig.1 Fallow policy process fairness value, efficiency value, participation value dimension and sustainability value dimension score

3.2 鉴别休耕政策关键环节

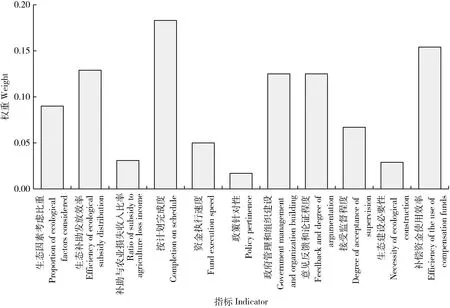

各指标按权重排序如图2所示。从大到小依次为按计划完成度(0.183)>补偿资金使用效率(0.154)>生态补助发放效率(0.129)>政府管理和组织建设(0.125)=意见反馈和论证程度(0.125)>生态因素考虑比重(0.090)>接受监督程度(0.067)>资金执行速度(0.050)>补助与农业损失收入比率(0.031)>生态建设必要性(0.029)>政策针对性(0.017)。据此,可以鉴别出休耕政策的关键环节:一是休耕政策面积落实环节。在与休耕面积落实相关的方面是关键环节,具体表现在县级政府及以下相关主体,于是着重对县级、乡镇级、村级、农户的休耕区域划定、休耕面积确定及落实、休耕方式的执行进行监督和管理,这就需要基层管理人员和农户共同行动,实现休耕面积的科学落实,以达到预期的节水目标;二是资金管理和使用环节。各项政策的资金管理和使用方面都会是重点环节,而休耕政策作为重要的生态政策,政府进行了较大的资金投入,并且资金的使用主要是针对实施休耕政策的农户,以实现民生保障的目的。所以,在资金使用办法的制定需要科学合理的安排,明确资金的补贴对象,在资金使用过程中需要各级政府相关部门进行监管,对于不规范的行为进行治理和必要的惩罚措施,以实现政策资金的高效使用和社会权益的保障;三是政府组织和论证环节。作为一项重要的政策,在整个实施过程中是从上到下的任务分配,需要纵向的各级政府相关部门的沟通交流,具有较为完整的政府组织架构,对生态政策实施时间节点的控制有重要作用。同时,也要注重从下至上的政策实施过程不断论证,能在进行过程中更加贴合实际情况,使政策具有更强的实操性,切实地落实每一步并且达到预期目标;四是,政策生态目标认识环节。河北省休耕政策的制定是针对地下水水位的恢复,具有较强的生态目标。各级政府相关部门和农户等主体对生态目标的认识和支持度,对政策实施过程的能动性具有重要影响,各主体对政策认可并且积极付诸行动,有利于政策的不断推进和完整落实。

图2 休耕政策的11个关键指标分别所占权重Fig.2 The weights of the 11 key indicators of the fallow policy are respectively

3.3 识别休耕政策薄弱环节

各指标按评分结果排序如图2所示。各项指标评分结果得分排序,从大到小依次为补助发放率(100)=补偿与损失收入(100)=政策针对性等(100)>生态因素考虑比重(80)=接受监督程度(80)=生态建设必要性(80)>按计划完成度(70)=资金执行速度(70)政府管理和组织建设(70)>意见反馈和论证程度(60)=补偿资金使用效率(60),见图3。据此,可以识别出政策实施过程的薄弱环节:一是休耕政策面积落实环节,休耕政策自上而下进行面积的确定,到乡镇、村、农户进行具体的实施,在实施的过程中,由于实际情况的限制以及农户的意愿和技术条件等,会产生休耕面积落实的部分冲突,并且休耕作为一个明确的农业生产周期,会因为时间的差异造成面积难以落实;二是资金管理和使用环节,薄弱环节重点在于政策资金的补贴标准和执行速度方面。休耕政策不同的农业生产项目具有划定的补贴资金,针对省内不同经济发展水平的市、县实现相同补贴金额,整体而言农户对于补贴金额满意度较高,但是有学者研究区域间的补贴金额较高,可以用较少的资金实现同等水平的节水量,侧面地反映了财政资金的过高投入。另外,在调研中反映出资金的执行速度较为及时,但这也形成了在资金早期全部补贴后,农户中止休耕,这时只能以退回资金等方式进行补救,影响政策面积的落实,不能在休耕全过程中实现资金的控制和安排作用;三是政府组织和论证环节。政策实施需要各级政府相关部门的相互沟通和协调,但政府相关部门实际工作中,不同部门人员进行沟通时,由于专业的区分和限制,沟通中存在一定的难度,阻碍协调沟通的进程,加上不可避免的政府部门的级别、职位、人员等方面的调整,会对政策的实施产生一定的影响。其次,一项政策的制定和实施不是一蹴而就的,在实施过程中需要不断地进行论证和专家咨询,及时地发现问题和解决问题,听取休耕政策实施过程中不同层级的主体的工作感想和建议,利于提升基层参与主体的积极性,促进地下水的节约。

图3 休耕政策的11个关键指标各项指标得分图Fig.3 Score chart of 11 key indicators of fallow policy

4 讨论与结论

耕地休养生息政策是一项生态政策,顶层设计中在保障农户生活水平不降低的基础上实现地下水压采,且生态补助全部发放,与较高的公平性得分相符。在休耕政策实施过程中,涉及的各级政府管理部门和基层人员众多,各方在认知水平、能力水平、技术水平、责任划分等存在一定差异,故对休耕政策的实施过程会产生不同的影响,进而影响政策的实施效率;另外,休耕政策的实施是自上而下任务下达的方式,基层相关主体的参与论证较少,且休耕政策需要各级主体共同的目标认识以及大量的资金支持,所以参与性和可持续性比较薄弱。综合来看,本研究构建的休耕政策绩效过程评价体系包含4 个价值维度,评估结果与休耕政策实施的真实情况相符合,具有较强的合理性。但是在构建指标体系的时候,从公平性、参与性、效率性和可持续性4 个价值维度选取了11 个关键因素建立指标体系,或许存在其他影响政策实施的因素未涵盖进去。同时由于地下水严重超采区季节性休耕试点的实施时间较短,某些新地下水超采区休耕的生态效果未显现或显现较少,这些问题的存在可能会造成有些因素的结果存在变化,未来可在地下水超采区季节性休耕政策扩大实施并有较明显成果的基础上,对相关因素进行定量测量,并进一步探究相关因素对地下水超采区季节性休耕政策实施效果的影响机理,为休耕政策的改进和推广提出具有针对性的建议。

本研究以公共价值管理为基础,构建了黄淮海平原地下水超采区休耕政策过程绩效评价指标体系,对黄淮海平原地下水超采区的2 个市、5 个县进行了休耕政策过程绩效进行评估,识别政策实施过程中的关键环节,鉴别政策实施过程中的薄弱环节,主要结论如下:

1)明晰了黄淮海平原地下水超采区休耕政策公共价值体现。地下水超采区休耕政策过程绩效评价体系可以从公平性、效率性、参与性和可持续性4 个价值维度构建。

2)黄淮海平原地下水严重超采区休耕政策过程绩效评估的公平性、效率性、参与性和可持续性4 个价值维度的得分分别为23.20、18.01、16.25、16.92,总得分为74.38分,处于“较好”的水平。

3)休耕政策实施过程的关键环节包括休耕政策面积落实环节、资金管理和使用环节、政府组织环节、政策生态目标认识环节。休耕政策实施的薄弱环节包括休耕政策面积落实环节、资金管理和使用环节、政府组织和论证环节。

5 改进策略

1)增强休耕农业技术,监督落实休耕政策面积。加大休耕政策相关的农业技术研究,在休耕政策的实施过程中引入高科技手段,提高技术节水程度、高效利用水资源,使用水更加现代化和科学化,并在休耕政策实施主体内进行应用推广,进而达到社会、经济、生态相互协调发展的目的。在休耕面积落实的管理制度上进行补充完善,各级政府管理部门组织第三方监督小组,主要负责监督各级政府相关部门工作的接受和执行,进行适当的阶段性汇报和检查,及时发现问题、解决问题。

2)区别农业补贴标准,合理控制资金执行速度。建议在设定农业项目补偿金额时引入市场化机制,根据区域实际情况确定科学合理的补偿金额,使政策资金达到效用最大化,在实现休耕政策预期节水量的基础上,保障农户的基本收益不降低。并且对政策资金实现阶段性发放,在发放前需要进行实地考察和检验,确保实现耕地休耕,将补偿资金作为一种控制休耕的方式,发挥好政策资金实现生态目标的作用。适当进行资金奖励和惩罚制度,农业项目积极落实者、恢复地下水巨大贡献者得到奖励,对于阻碍农业项目实施、危害地下水资源者承担相应的责任,从多个角度利用经济方法保障休耕政策的顺利实施,以达到地下水资源保护和资金有效利用。

3)优化政府组织结构,积极开展休耕政策论证。根据现有休耕政策实施方案,省、市、县级政府等不同级别相关政府部门进行了组织建设,明确各级项目小组的负责部门和责任人。建议对项目小组确认的基础上对于各项目组的工作目标、工作内容、工作方式、工作时间节点等进行细化说明。同时,加强对各级政府相关部门人员的考核及奖惩制度,并将休耕政策实施情况纳入到政府绩效考核内容。同时,注重自下而上的反馈,要在休耕政策实施过程的关键时点进行调研访谈,听取基层政策实施的反馈意见,进行反馈问题的剖析研究,提出一定的解决方案,进一步优化休耕政策实施过程,以推进休耕政策各相关主体的满意度。

4)明确政策生态目标,提高各级相关主体认知。耕地休养生息政策是河北省针对地下水超采问题进行的生态政策,具有较强的生态保护目的,建议后期休耕政策的制定时,强化生态目标的重要性和目的性,将地下水资源的合理利用和保护理念贯穿到政策制定的全过程中。同时,在各级相关主体间加大对休耕政策的宣传和培训,提高主体对休耕政策社会目标、生态目标相协调的认识,有助于加强休耕政策实施主体的积极性和主动性,最终实现预期地下水节水量,可持续地使用地下水资源。