器物画与故事画

——“源氏八景”视觉结构研究

2023-05-10蓝岚

蓝 岚

“潇湘八景”式的绘画在镰仓时代的日本曾一度非常流行,并且受到室町幕府统治阶级的大力推崇,继而激发了日本人制造本土八景的热潮,其中最为著名的当属“近江八景”及“金泽八景”,与此相关的绘画作品也层出不穷。关于“潇湘八景”画题对日本绘画的影响已有不少前辈尝试论述过,基本上研究的重心集中在两个方面:其一,在于“潇湘八景”对于日本近世以八景为主题的山水画或风景画的影响;其二,在于“潇湘八景”对浮世绘,如《座敷八景》等的影响。本论文所讨论的“源氏八景”是更具日本本土化特征的“八景”,是日本传统文化与“潇湘八景”融合后的特殊产物。所谓“源氏八景”,一般是从《源氏物语》中抽出8 个场景,并抄录其中的原文或者摘录其中的和歌而生成的绘画作品,从8 幅图画的命名和《源氏物语八景绘卷》的图像构成来看都与“潇湘八景”有着深刻的渊源。因而,“源氏八景”与此前比较受到国内学界关注的“日本八景”形式都稍有不同。

首先,“源氏八景”隶属于“源氏绘”,是一个以《源氏物语》为主题的、历史悠久的传统日本画题,自平安时代《源氏物语》完成之初(约公元11 世纪初期)就有了独立的绘画发展脉络;第二,“源氏八景”有摘自《源氏物语》原文的八景词书部分,这是完全不同于“潇湘八景”语境的文本。本文要探讨的主要问题就是为何这一日本传统画题会与“潇湘八景”糅合,进而产生“源氏八景”这一视觉形式上、内容上都与《源氏物语》有一定差距的新画题,而其特殊的“画中画”结构的器物画与故事画双重形式又具有何种视觉文化意义。

一、由《源氏八景手鉴》的构图形式引发的若干思考

日本滋贺县彦根城博物馆收藏的《源氏八景手鉴》(以下简称“彦根城本”,图1)是笔者见到的第一部“源氏八景”系列绘画作品,其逼真的器物画结合故事画的构图手法令人一见难忘。此作品原本为井伊家藏品,无词书,以拼贴并绘画的方式在8 种不同的器物上绘制源氏八景图像,据研究推测为18 世纪前半期制作。[1]78-79后来笔者在京都石山寺的展览中又偶然见到该寺收藏的《源氏八景手鉴》(有和歌词书,以下简称“石山寺本”,图2),其中画在器物上的故事画部分与彦根城本极为相似,构图基本一致,最大的区别在于画面左右相反以及根据故事画所在不同器物的形状对构图稍作的改变。石山寺本贴有“清水谷殿実業卿”字样的题签,据考证清水谷実業的生卒年代为1648 年至1709 年,若此作真与他有关,则创作年代应该是现存源氏八景中最早的。但江户时代器物画流行的时间为19 世纪早期,综合考虑其他“源氏八景”的制作时间范围,此处的题签很可能并不可信。

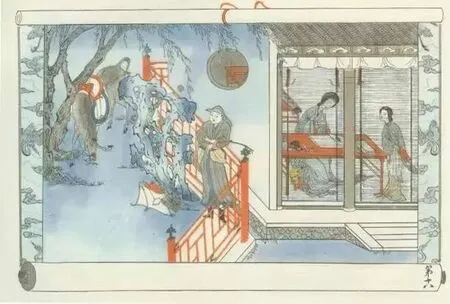

图1 《源氏八景手鉴·夕雾夕照》纸本设色拼贴 高29cm横38cm 18世纪 彦根城博物馆藏

图2 《源氏八景手鉴·夕雾夕照》纸本设色拼贴 18世纪 石山寺藏

这两例奇特的《源氏八景手鉴》令笔者不禁思考,这样一种以器物作为边框的画中画结构的故事画形式究竟有何深意?其制作的目的又是什么?

要解决以上问题,首先要明确的是“源氏八景”这个画题存在哪些图像形式。根据笔者调查,现存的“源氏八景”传本共计24 例,装裱类型分为卷轴装和册页装。其中只有词书没有图画的有18 例,只有图画没有词书的1 例,图画和词书共存的5 例。据同志社大学岩坪健教授的考证,这些传本都制作于江户时期,但其中能够明确断定制作时间范围的只有8 例,分别是东海大学桃园文库藏本(1772)、鹤见大学藏本(1736)、京都大学藏本(1768)、同志社大学藏本(1777年8 月-11 月)、仙台博物馆藏本(1720-1730)、思文阁藏本(1714 年之前)、大都会博物馆藏本(1734 年之前)、善光寺藏本(1738 年之前)。[2]1-10从时间上来看,除了思文阁本和大都会本之外基本上在18 世纪后半。通过考察现存6 例“源氏八景”的绘画传本发现:其图像构成大致经历了物语故事画——风景·物语故事画——器物·物语故事画三种形式,在一定时期内三种形式可能是并存的。大都会博物馆的《源氏八景绘卷》则是结合了潇湘八景图式与物语故事画因素的典型作品。

二、“潇湘八景” 与“源氏八景”的视觉组合机制

传统的日本“源氏绘”中图画一般伴有词书,词书是从《源氏物语》原文中摘出的一段文字或者和歌。“源氏八景”也采取了图画与词书相伴的形式,据岩坪健教授的考察,现存源氏八景的词书除了存在个别用词上的不同之外,摘录的《源氏物语》文本是相同的。笔者对比石山寺本《源氏八景手鉴》的词书,摘录部分的起始处和其他版本是一致的,只是篇幅缩短或者只摘抄了和歌部分,很可能是由于画帖的画面尺寸较小。可见,从始至终,“源氏八景”的文字文本都是固定的,而图像的构成则在这一过程中发生了变化。

据江户时代画师狩野养信所著的《公用日记》,鹰司政通(1789-1868)的养女有君嫁给十三代将军德川家定时,嫁妆内有源氏八景卷轴两卷。这是现有的对于“源氏八景”制作的文献记载中唯一明确的制作背景,即作为贵族阶层女子的嫁妆而被制作。这条记录出现的年代为19 世纪初,也是江户时代器物画开始流行的时期。如果作为嫁妆,那么词书的选择就理应与女子的婚姻教育有一定关联。从“源氏八景”的词书来看,“玉鬘晴岚”“明石晚钟”这两个画面的词书选择在以往的源氏绘中属于罕见类型。江户时代流传的类似“源氏绘”制作指南的《源氏物语绘词》中也不见类似的场景选择或类似的词书摘录,因而极有可能是为了“源氏八景”重新构思的。无论后来的图像构成因素如何改变,文字上的劝诫及暗示却依旧被保留下来。词书的稳定不变再次证明了“源氏八景”在选择词书之初,很可能就是以作为女子嫁妆为功用的。

从与潇湘八景景物的搭配上来看,首先“帚木夜雨”是《源氏物语》中比较著名的“雨夜”场景,这样的组合自然而然。“须磨秋月”则是由“潇湘八景——近江八景——石山秋月——《源氏物语》须磨卷的写作地”的联想而来,最具有代表性。松风归帆因松风卷的源氏绘历来有在画面上绘制木筏的传统而令人容易联想到归帆。而“玉鬘”“明石”“乙女”“朝颜”“夕雾”这五卷的选择虽然也有因为本身源氏绘的画面要素和八景之间的关联,如乙女卷源氏绘的标志性景物“雁群”、夕雾卷的标志性景物“夕阳”以及朝颜卷的“雪景”等,但笔者认为还有一个比较重要的原因是,这几个场景所对应的词书体现了女子步入婚姻生活前后的状态和可能经历的问题。首先,乙女卷的词书暗示了婚前的男女交往需要保持一定距离,玉鬘和明石卷词书则暗示了女子结婚后所依靠的势力终究还是自己的本家,朝颜和夕雾卷的内容在于女子如何看待和处理未来的丈夫移情别恋,教导女子在这种问题上应该有宽容的态度,切忌善妒。而帚木卷的“雨夜品评”这一场景其实是整个《源氏物语》中对各阶级女性的一个总的评价,暗示了优秀的女性所应该具有的品质。这样一来“源氏八景”作为嫁妆出现,其意义就不仅仅只是风景,而是江户时代女子的人生之景。

一般来说,物语故事画的词书和图画应该是图文对应的关系,在词书一直保持稳定的状态下,图像构成却发生了一系列的变化,这就耐人寻味了。画师究竟是因何而对图像的构成进行了新的尝试呢?更确切地说,大都会本的画师为什么要在图像上糅合“潇湘八景”与“源氏绘”甚至不惜偏离词书的描述呢?(图 3、图 4)笔者认为这与潇湘八景图及源氏绘在日本武家贵族统治阶级的崇高地位以及各自不同的功用有关。

图3 《源氏八景手卷·帚木夜雨》 石山师香 绢本设色 高33cm 总长762cm 18世纪 大都会博物馆藏

图4 《潇湘八景图卷·潇湘夜雨》住吉如庆 绢本设色 高27.8cm 总长489cm 17世纪 东京国立博物馆藏

潇湘八景式的屏风图在15 世纪的日本室町时代受到上层阶级尤其是幕府将军的大力推崇,并通过天皇的鉴赏而进一步权威化、神圣化。永享九年(1437)后花园天皇访问室町将军宅邸时曾见到悬挂于墙壁上的大量潇湘八景图。当时的场景在《室町殿行幸御餝记》中有记载:室町将军宅邸的“御十二间”的东西壁面上,在三代将军足利义满(1358-1408)行幸时就已经挂着的南宋画僧牧谿的八景图,而正面则悬挂夏圭的八景图。西御七间的东西壁面分别挂着玉涧的八景图。幕府将军宅邸分为对内的大奥和对外的书院,两者由于功能不同,其绘画装饰也有区别。比如在江户幕府所在的江户城中,本丸的白书院(将军对外会客的场所)由狩野养信绘制了来自中国的帝鉴图,与江户初期幕府奉行的儒家政治理念相呼应。而在大奥(将军内眷以及世子等居住之处),狩野养信绘制了以《源氏物语》和《荣华物语》为主题的物语故事画。其中《源氏物语》选取的章节为“绘合”(绘画)、“梅枝”(香道)、“胡蝶”“红叶贺”(舞乐),这几个主题充分体现了《源氏物语》是日本平安王朝时代传统艺能的集大成,同时也兼顾了春、秋两季的自然风景与传统贺仪。由此我们可以发现,“源氏绘”在整个江户幕府的装饰中处于“对内”的位置,它所指向的欣赏对象大多是内宅女性。通过“源氏绘”,大奥中身份高贵的女性得到了关于王朝文化的熏陶以及女性立身处世规范的教养。这与作为嫁妆制作的源氏绘作品的功能是统一的。

把“潇湘八景”与“源氏绘”相结合的构想可以说是一种很有创造力和雄心的尝试,因为画师试图把“表”与“里”、“男性”与“女性”、“和”与“汉”结合到一个画题中去。大都会本从图像上进一步对这两个画题的融合进行了强调,加强“潇湘八景”的视觉元素,减弱物语故事画的元素,企图在种种对立之间找到一个平衡点。而从“源氏八景”绘画的发展过程来看,这一尝试最终还是被“源氏绘”的“对内”及“女性”属性所征服,并通过将“物语故事画”嵌入物质性框架的手法进一步加强了其物语故事画的“恋物”与“王朝幻想”。

三、《源氏八景手鉴》器物画与故事画双重视觉结构成因

此类与器物相结合的图像在江户时代的源氏绘中并非独一无二,京都石山寺收藏的《源氏物语绘卷湖水五十四帖》(图5)就是一个典型的例子。但湖水绘卷中的器物有一个共同特征即是在水面流动、滚滚而来的器物,这些器物分别承载了《源氏物语》的54章节的典型场景,有一种叙事的动势隐藏其中。其卷首部分描绘了紫式部在石山寺创作《源氏物语》的场景,在紫式部的视线之下54 章节随着湖水漂浮而来。这种类似于扇面流(1)的画面构成和情景再现本身就带有很强的风雅之趣。相比之下,彦根城本《源氏八景手鉴》的图像则显得更加静止,器物也更精致化,显然这些器物不是像水面流动漂浮的器物那样如幻影般一闪而过,而是作为一种更物质性的存在被限定于画面之中。

图5 《源氏物语绘卷·湖水五十四帖》纸本设色 高34.8cm 总长652.5cm 17世纪 石山寺藏

出现这一视觉变化的原因,笔者认为可以从以下三个方面去考察。

首先,江户中期流行的“物尽绘”,为诸如《源氏湖水绘卷》等器物类绘画的发展奠定了图式基础。《源氏八景手鉴》和《源氏湖水绘卷》是可以看做以“源氏物语”为主题的器物的“物尽绘”。所谓的“物尽绘”,如果单从构图上看有点类似于明代流行的博古图,但它的图像构成逻辑却和博古图有较大差异,它所描绘的不仅仅是古物,更多的是当下流行的事物或人物,五花八门,令人眼花缭乱。“物尽绘”的表现手法在日语中叫做“物尽くし”(2),是一种源自文学上的表现手法,可以上溯至平安时代的随笔文学《枕草子》,其源头可以追溯到唐代李商隐的《杂纂》。通过把日常生活中看似无关的事物以一种全新的、抽象的共同点罗列到一起从而发现新的趣味。“物尽くし”手法在日本近世的俳谐中正式出现,到了江户时代中晚期则逐渐蔓延至视觉领域。

第二,整个江户时期以见立(見立て)与装扮(やつし)为特色的戏仿手法广泛流行, “潇湘八景”与“源氏物语”之间的戏仿关系正式在这样的文化背景下形成的。朱捷在解释“见立”的概念时认为:见立(MITATE)(3)手法,总地来说,就是发现不同的事物甲和乙之间共通的要素。从美学价值上来说,可以分为两个大类型:其一,主要是以甲与乙外在的、视知觉上的共通要素为媒介的见立手法;其二,以甲与乙之间内在的、情趣上的共通要素为媒介的见立手法。前者更接近比喻,比较朴素和日常化;后者接近松尾芭蕉在俳句中用的配合手法,更具深刻的艺术韵味。因而,从日常生活到艺术表现,见立的范围十分广泛,其最终极的境界是以内在的、情趣性的要素为媒介,素材间没有任何联系的并列使素材间的跳跃感增强,这种跳跃感越大越容易产生意想不到的新鲜的形象。[3]38从本质上来说,上文提到的“物尽くし”也是见立手法的一种表现方式。“源氏八景”在画题上是“潇湘八景”(或近江八景)与《源氏物语》之间的见立,视觉形式上则是故事画与器物画的见立。在这里,见立手法的运用不仅仅是视觉上的,更是内在的、情趣上的共通之处。通过画题的借用,使原本的物语场景增添了“潇湘八景”所蕴含的愁思,并从“潇湘八景”所代表的“表”和“源氏绘”所代表的“里”两个方面巩固了“源氏八景”绘画的权威性。

第三,江户时代对于王朝文化的追求及物质性的审美倾向下诞生了大量与《源氏物语》相关的工艺品,并促进了“源氏物语”主题纹样的流行。在中国,器物边框的流行在瓷器、绘画、版画、园林等多个方面体现出来。而在江户时代的日本,这种倾向集中体现在浮世绘的构图和漆器的装饰上。江户时代中晚期以“源氏物语”为主题的嫁妆类工艺品种有不少存世之作,其设计都是类似于《源氏八景手鉴》中那种带有“源氏绘”图像的绘画或工艺品。可见在一定程度上,《源氏八景手鉴》所描绘的也是真实存在的或者有可能被制作出来的《源氏物语》主题工艺品。

多重嵌套式的纹样形式首先满足了人们在视觉上追求复杂及多样化表现的倾向。在更深层次的意义上,描绘一件带有故事画的器物,不仅表现了对于这件器物的“占有”,同时也是对器物上的故事世界的“占有”。苏珊·斯蒂瓦特(Susan Steward)认为,当一个艺术文本具有内在的划分时,每一个更小的“文本”都是通过不断变化的框架来表明的,属于“与任何其他的世界有关的一个差异系统”。[4]23《源氏八景手鉴》通过物质性的边框把《源氏物语》的场景与现实世界的距离拉得更遥远,从而加强了物语图像的虚幻性与神秘色彩,仿佛是置于尘埃中的古物上晦涩难解的图像。

四、两种边框:《源氏八景手鉴》与西厢记《会真图》

在讨论《源氏八景手鉴》时,让我们最困惑的是其图像的双重嵌套关系,即为何要把物语故事画嵌入现实的器物中去,再把这样的带有物语故事画图像的器物用绘画的形式表现出来,重新嵌入到一个画框中去。尤其值得思考的是在17、18 世纪的东亚图像中,这样的现象并不是一个单一的例子。如令西方学者叹为观止的闵齐伋版《西厢记》版画《会真图》(1640)就是与《源氏八景手鉴》十分相似的例子。《会真图》以21 种不同的工艺品或表演艺术来诠释《西厢记》的场景,其图像形式有不少和《源氏八景手鉴》同为“器物画+故事画”的画中画嵌套结构。从制作年代上来看,《会真图》明显早于《源氏八景手鉴》以及其他现存的“源氏八景”图像,后者的制作者是否借鉴了《会真图》的图式并没有直接的证据,但从江户时代中国明清画谱及戏曲版画大量流入日本的情况来看,也是存在一定可能性的。以下我们先简单比较一下两者的基本情况(表1):

表1 《源氏八景手鉴》与《会真图》比较

已经有多位学者围绕《会真图》的视觉性进行了专门研究,主流观点认为《会真图》由于其文人定制的特殊制作背景,已经脱离了仅仅作为《西厢记》文本插图的一般功用而成为文人案头赏玩的对象,因而其图像的视觉构成有复杂的隐喻性和多重指涉关系,让人不能一眼判断这幅图究竟是关于故事还是器物,又或者是一出木偶戏表演。韩鹏认为:“(闵刻本《会真图》)以具有隐喻性或暗示性的‘框’,来营造多重深意的视觉图像,使得母题图像在‘框’的修饰下外延出更深层次的特征,以使得非独立性的图式转向为具有独立多重意义的‘画’。”[5]92-99《会真图》因其版画的制作形式,总令人把它与小说版画插图作为比较对象,因而研究者们也侧重阐述于图像在脱离了文字文本之后的独立性的建构。而《源氏八景手鉴》的问题又稍显复杂,词书是作为图画的补充说明,刚好与小说与插图的关系相反。但如前所述,“源氏八景”的词书和图画的关系在某些个案中是紧密结合的,在某些个案中又是完全分离,甚至如善光寺本那样一开始就仅仅存在某一方。彦根城本《源氏八景手鉴》目前没有保留词书部分,但与之极为相似的石山寺本保留了较简短的和歌词书。由于其精细的彩绘及逼真的拼贴组合,观者一般很难把它仅仅归于“插图”的范围。“源氏八景”首先是从《源氏物语》的庞大文本系统中脱离出来,成为独立的鉴赏文本(指独立的词书书法作品或绘画搭配词书的作品),再通过与“潇湘八景”之间的戏仿关系,进而成为一个有相对独立性的绘画主题。《会真图》则比较忠实于《西厢记》的二十折内容,在这一点上与原文本的关系还是很紧密的。

笔者认为,《源氏八景手鉴》与《会真图》在视觉效果上最重要的不同之处在于两者对画中画的边框的物质性处理。边框装饰在晚明和江户时代的工艺品上都很流行。日本漆器上的图案边框较中国瓷器上的开光装饰更加强调边框本身的物质性,如图6 的绘本图案砚箱,方形边框以绘本的各种折叠形状而呈现出不同的形态。我们首先意识到的是作为绘本的物质性属性,其次才是绘本上的图画,再回到整体才会意识到整个漆器上的方框构图。而图7 的清代开光陶瓷挂瓶,边框是以明确的扇面形状构图单元出现的,虽然正中的折枝花似乎是扇面画形式,但这并不会让我们首先把它看做表现扇面画这一物质载体的图案。

图6 《绘本图案漆画砚箱》 厚5.1cm 长22.9cm 宽21.6cm 18世纪 大都会博物馆藏

图7 《开光陶瓷挂瓶》 高20.3cm清代 大都会博物馆藏

从日本江户时代和中国清代的工艺品对于边框这种构图形式的使用方式,我们可以得出的结论是,日本漆器中的此类边框不仅仅是边框本身,更是物体本身,起着图案与构图双重作用,其本身既是图像又是图像的承载者。

《源氏八景手鉴》用材质拼贴的手法表现质感,极为逼真,观众很容易被其蒙蔽而忽略了器物在构图中作为物语故事画的“边框”作用,把器物本身作为视觉中心。物语故事画图像是被牢牢禁锢在器物中的,这种物质性框架通过其本身质感的强化显得异常坚固。观者的视线始终是通过器物在窥视其中的物语故事画,而很难直接与物语故事画中的人物产生视线的交错。《会真图》的情况就比较多样,同样是用立轴画作为边框,比较图1《源氏八景手鉴·夕雾夕照》与图8《会真图·尺素缄愁》对于边框的处理就能发现,前者的视觉中心首先就是一幅立轴画,观众仔细去辨别才会发现立轴的画面内容是什么。而后者,观众的视线会直接投向竹帘后正在给张生回信的莺莺,直至视线扫视完整个画面才发现原来这是个立轴画中的图像。

图8 《会真图·尺素缄愁》闵齐伋版《西厢记》版画 高32.4cm 横22cm 德国科隆东方艺术博物馆藏

《会真图》中“边框”的层次性也较 《源氏八景手鉴》更为复杂多样。如图9 《会真图·泥金报捷》中第一层“边框”为屏风,内部图像又被一架小屏风组织成第二层次的“边框”,造成一种复杂的空间层次效果。从视觉复杂性来说《会真图》更加耐人寻味,更适合作为案头赏玩之物。而《源氏八景手鉴》华丽的拼贴效果则十分符合江户时代贵族女子的身份地位,又带有一定的婚姻教育作用与对王朝高雅文化的追忆。

图9 《会真图·泥金报捷》闵齐伋版《西厢记》版画 高32cm 横23cm 德国科隆东方艺术博物馆藏

边框是绘画图像组成的一个重要视觉元素,边框的材质、尺寸乃至有无对于绘画如何界定自身与外界环境的关系有着极其重要的影响。当边框被作为画中画的图像分层方式时,其自身是被表现为基本的线性图形还是有虚幻效果的物质性边框,这对画作的最终效果有着不可忽视的作用。

五、结语

从以上关于“源氏八景”绘画的发展演变过程可以看出,融合中国、日本传统画题的新组合在江户时代纷繁的艺术环境下是如何被重新组合,形成其独特的视觉结构的。首先,其产生体现了江户时代的武家贵族阶层在室町时代五山文化所崇尚的南宋山水画的影响下,对于传统平安王朝贵族文化的改造。而其后在绘画视觉结构上的变化则体现了这一精神憧憬逐渐物质化的过程。正是江户时代不断丰富的物质文化生活和百花齐放的文化景观才能促使这样一种杂糅的出现,也正是在这种承载了日本古典文学与中国经典画题的独特的视觉形式中,我们感受到了江户时代武家贵族阶级的王朝幻想与恋物情结。值得今后进一步深入研究的是,这样的视觉变化在17、18 世纪的中国也是存在的,而中国与日本之间这种相似视觉形式之间是否存在一定联系。

注释:

(1)日文为“扇面流し”,以水面漂浮的扇面为构图来自于嵯峨天龙寺建成时,京都将军身边的小童手里的扇子被风吹下渡月桥,飘荡在大井河中,其状优美,引来周围的人竞相效仿。之后五山寺建成之时,制作了图案为“水中漂扇”的屏风,这一习俗逐渐就被延续下来,每当寺庙建成时都要制作扇流屏风。

(2)“物尽くし”,直译成中文是,把同类的东西凑在一起。

(3)关于日语“見立て”的中文翻译,英语圈的学者直接以其罗马字发音“MITATE”翻译,我国曾有学者翻译成“比喻”,但两者其实有不少相异之处,如“见立”往往带有猜谜的娱乐性质,因而学界目前比较认可的还是直接用“见立”汉字翻译。具体可参考程茜《日本文化中的見立》,载《日语学习与研究》2015 年第1 期第90-97 页。