印开蒲:行走荒莽60载

2023-05-08李浩瑄

李浩瑄

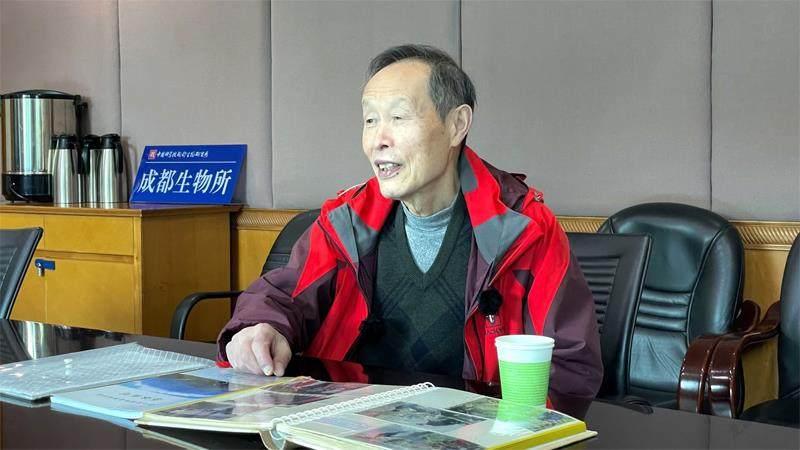

身着一身红灰相间的冲锋衣,一条卡其色工装裤,3月31日上午一早,廉政瞭望·官察室记者在中科院成都生物研究所见到印开蒲时,他便是这身打扮。

“最近接受采访都这样穿,过去出野外冲锋衣穿习惯了,不过下身得换成牛仔裤,耐磨。”上月刚度过自己八十大寿的印开蒲看起来精神矍铄,3月21日,在第11个“世界森林日”,四川省委副书记、省长黄强为他颁发了奖牌和证书,四川省人民政府专门对他进行表扬通报。

四川省人民政府颁发给印开蒲的奖牌很特别,上面雕刻着稻城亚丁三大雪山之一的央迈勇雪山和九寨沟的诺日朗瀑布。作为中科院成都生物研究所研究员、生态学家,印开蒲从17岁到80岁,60多年来,行走在荒野莽林之间。

1959年,印开蒲就读的成都十二中来了一名中科院的领导,领导为全校师生作了一场报告。印开蒲至今仍记忆犹新,很多同学听完报告后,激动得当场把帽子和上衣脱下,抛向空中。“令我没有想到的是,这场报告竟会影响我一生的命运。”之后,印开蒲就读的高中改名为“中国科学院四川分院科学技術学校”。

一年后,17岁的印开蒲进入中科院成都生物研究所工作,彼时的他是一名科研辅助人员,主要工作就是采集植物标本。“野外工作很艰苦,但当我们结束工作,骑马奔驰在辽阔的大草原上时,却格外激动。”从被分配工作,到爱上这份工作,印开蒲并没有经历复杂的心路历程。

1969年至1972年,印开蒲参加了四川薯蓣植物资源调查工作,他担任起川东调查队队长助理,并兼管全队财务。“那时为了核实一个未知的薯蓣种类,我们一行4人徒步翻越了海拔高达4800米的小金县蛇皮梁子垭口。”此番薯蓣植物资源的调查成果,成就了“穿龙冠心灵”和“地奥心血康”两种药物的成功研制,当年川东调查队的总结报告便是印开蒲一个字一个字手写的。

3月31日,记者在中科院成都生物研究所采访印开蒲。(黄可/摄)

印开蒲与九寨沟的第一次相遇正是在这期间。“十分偶然,但又是必然的结果。”印开蒲如此形容。

1970年7月,四川薯蓣植物资源调查队去到了川西北。行至南坪县(现九寨沟县)玉瓦乡时,有人向印开蒲兜售起三张血迹未干的金丝猴皮。“那是一家三口,一公一母两只成年金丝猴和一只幼猴。我看见猴皮的那一瞬间很震惊,也是在那一刻萌生出参与自然生态和野生动物保护行动的想法。”

结束南坪县的考察工作,在返回成都的前一晚,印开蒲在县招待所遇见了一个从成都来的学生,“很遗憾,我没有记住他的名字,只记得他笛子吹得很好,他告诉我,县城附近有一处风景特别美的地方,可以带我们去看一看。”印开蒲和同事们这一去,便与九寨沟结下了不解之缘。

第二天一早,在那名学生的带领下,印开蒲第一次将脚步踏进了九寨沟。当时南坪县森工局一支采伐队已经进驻沟内,简易公路修到了如今的火花海附近。当印开蒲到达卧龙海和双龙海一带时,眼前如童话般的美景让他叹为观止。“沉没在水中的钙华长堤和树木,随着湖水荡漾而晃动,如梦似幻,我甚至心想,水里会不会真有传说中的水怪。”印开蒲至今仍感到遗憾,那时的他没有条件使用照相机,未能将他第一次进九寨沟所见的美景永久留存。

时间又过去5年,1975年8月,在四川西部植被调查中,印开蒲与同事再次进入九寨沟。这时,沟内森林大规模砍伐已开始。“这一次,所里同事吕荣森带有照相机,为我和另一名同事在五彩池留下了十分珍贵的彩色照片,这两张照片也成为九寨沟第一批彩色照片,使我们成为九寨沟自然风景区保护历史的见证人。”?

1978年8月,是印开蒲第三次踏入九寨沟。此时十一届三中全会召开在即,但森林砍伐却仍然没有停止,该发展,还是保护,两难的选择摆在了印开蒲面前。

不久机会终于到来。“国务院副总理方毅兼任了中国科学院院长,也许这时正是建立九寨沟自然保护区的最好时机。在整个研究室和所领导的支持下,由我执笔,以研究所的名义向中国科学院和方毅副总理写了一封信,建议建立九寨沟等一批自然保护区。”

可是该如何将这份报告送到方毅副总理手中?1978年9月初,得知中国科学院成都分院时任副院长马识途要去北京参加中国科学院工作会,印开蒲找到他将此事汇报后,马识途非常支持,并表示一定把报告带到北京,亲自交到方毅副总理手中。“方毅副总理十分认可报告中的内容,他立即指示中国科学院向农林部转发,并与主管农林工作的副总理陈永贵电话沟通此事。”印开蒲告诉记者,报告中附上了1978年他和同事在九寨沟拍摄的彩色照片,“也许总理们也被照片上的美景打动了。”?

当年没有电脑,正式报告是由铅字钉打印的,如今这份报告收藏于北京中国科学院档案馆。

在两位副总理的关注和推动下,1978年12月15日,中华人民共和国国务院〔1978〕256号文件,以《关于加强大熊猫保护、驯养工作的报告》为契机,将九寨沟批准为国家级自然保护区。?

不过,好事多磨,该工作推动起来远没有预想的一帆风顺。九寨沟自然保护区批准建立前夕和建立初期,由于保护机构尚未成立,加之国家分配四川的木材指标未减少,为了解决几百名伐木工人吃饭的问题,森工部门反而加大了对九寨沟内森林的采伐。?

“后来在与伐木队负责人聊天时,对方告诉我,他们当时的想法就是,先多砍一些再说,大不了慢慢运出去,以解决工人转产期间的生计问题。”印开蒲理解伐木队的行为,“几百人的生计问题也是大问题,但是自然环境保护也刻不容缓。”焦急万分的印开蒲再次以研究所的名义,向中国科学院和四川省领导上报了《四川省森林资源开发利用存在问题及其后果调查报告》。这份报告还同时交给了新华社记者贺晓林。“贺记者写了《新华社内部参考》,并在《人民日报》上披露了‘岷江上游乱采滥伐森林恶果严重’的情况,立即引起了四川省主要领导人的高度重视。”

没过多久,时任四川省委书记杨超亲自来到了中科院成都生物所。“所里通知我去二楼会议室开会,我心里紧张得要命,我做的事遇到不理解的领导会认为我把四川的‘问题’‘捅’到了中央。”那天,印开蒲给领导掺茶水时,由于太紧张还不小心把领导的陶瓷杯盖打翻在地。“不过,杨超书记听取了所、室领导和我的汇报后,决定亲自带队前往九寨沟查看。他们去考察后,对九寨和黄龙美景赞不绝口,回到成都便向省委作了汇报,四川省作出了坚决停止采伐的决定,并尽快建立了管理机构。”

九寨沟就这样被保护了下来,80年代后期,九寨沟开始大力发展旅游业,1992年12月14日,九寨沟被列入世界自然遗产名录,1997年10月,九寨沟被联合国教科文组织列入“世界生物圈保护区”。一时间,这处差点毁于一旦的自然风景区在国内外声名鹊起。?

不仅是九寨沟,1982年7月,印开蒲第二次到亚丁考察时得知,亚丁周边森林将被采伐,他又一次将“拯救亚丁”提上自己的人生议程。他在1982年10月全國第一届自然保护区学术会上提出了在亚丁建立自然保护区的建议,并采用仙乃日雪山脚下亚丁村的名字为之命名。很快,这一自然保护区建设被正式列入规划,从县级到州级到省级,一步步升级为国家级自然保护区。

“他是一个敢说真话,且有一些‘不达目的不罢休’的人。”与印开蒲共事20余年的老同事王海燕回忆道,2003年,印开蒲提出建熊猫走廊带,“两个种群的熊猫被公路隔开后,阻断了A、B种群的交流和繁殖。”?

当时已成为四川省政府参事室参事的印开蒲连夜挥笔写出《关于建立岷山土地岭大熊猫和野生动物生命走廊》的参事建议书。由此,为岷山大熊猫A、B种群建立“寻情”通道的想法第一次正式提出。

“在项目建议书暂时未得到回应的时候,印老有些坐不住了,他找所里从芬兰回国的李春阳博士赞助了5万元,在土地岭上造适合大熊猫生存的树林。”一个星期后,四川省林业部门就接到举报:有人在岷江上游的土地岭“非法砍树”。查来查去,竟是印开蒲干的。“省林业部门的领导就找到印老说他即使出发点是好的,作为科学家,也不应该犯如此低级的错误。”王海燕说,印开蒲高高兴兴地领了“罚”,因为林业部门赞同恢复大熊猫生命走廊,并肯定了“岷山土地岭大熊猫生命走廊建设”的设想。

“这条走廊花了18年才完全建成,2020年我去茂县的当天并没有发现熊猫活动痕迹,但是两天后,他们激动地告诉我,北边种群已经有往南边活动的痕迹,这也说明,这条走廊带算是已见成效了。”印开蒲说。

英国“植物猎人”欧内斯特·亨利·威尔逊从1903年起曾五入中国,拍摄、采集植物资源,提出了“中国,世界园林之母”的著名论断。印开蒲将他视为偶像,在与记者的交谈中,印开蒲总是不由自主地把话题转至威尔逊身上。

2010年,印开蒲就曾出版了《百年追寻——见证中国西部环境变迁》一书,书中收录了他用整整6年时间,沿着威尔逊走过的路深入湖北、重庆、四川,拍摄的250组对比照片,这期间的印开蒲已年逾花甲。

2008年10月23日,65岁的印开蒲登上海拔4560米的大炮山垭口。

近年来,中国政府实施的退耕还林、退牧还草、小流域水土流失治理等生态保护工程,让大地重披绿装。以四川省为例,2000万公顷的天然林得到了有效保护,森林覆盖率2008年已上升到28%,2019年已经达到了40%……至今仍在以每年超过1个百分点的速度持续增长,西部花园开始逐渐恢复昔日的风貌。于是,印开蒲在75岁的时候,决定第二次行走威尔逊之路,以此记录中国西部百余年来植物生长环境的变迁,见证这一路上百余年来人们生活环境的变化。

“在新照片拍摄过程中,每当我站在百年前的老照片拍摄地点,用食指按下快门,相机发出‘咔嚓’声的一瞬间,我感觉自己仿佛穿越了一个世纪,在时光隧道中同威尔逊相遇了。我们彼此交换着对眼前环境变与不变的观感和照片拍摄过程中的体会,还切磋拍摄心得。”印开蒲告诉记者,这是他给最新出版的书命名为《百年变迁——两位东西方植物学家的影像重逢》的原因,他认为他同威尔逊在时空重逢中,仅仅只有黑白和彩色的差异。

不论何时,行走于荒野莽林之间都非易事,更何况印开蒲年事已高。为了爬上威尔逊在中国西部经过的海拔最高点——丹巴县境内大炮山东北坡的一处海拔4560米的垭口,印开蒲骑着一匹未经训练的小马,几次在灌木丛中被绊下来。“给我带路的当地林业局同志让我休息,他去帮我拍那一张照片就行。”印开蒲坚决没同意,“我必须亲自去到那处地点,才对得起‘百年之约’。”从山上下来后,印开蒲的两条腿都瘫软了,他被同行人“拖”回了县城。

“印老师就是这样一个从不走捷径的人。”印开蒲的助手、中科院成都生物研究所生态学博士朱单说,印开蒲书中的文字内容,都是他逐字在电子写字板上写出来的。“我们作为后辈,没人不为他对这项事业的热爱感到敬佩和动容。”

朱单告诉记者,环境的变化是由无数或大或小,甚至表面上看来毫不相关的事件导致。想要更准确地反映这些变化,则需要对其逐一进行更为精细的刻画和记录,才能够为后人研究过去变化的原因提供线索。

一百多年前,威尔逊之路是一条植物采集之路;今天,这条路俨然已成为一条见证中国西部百年变迁的路。“作为一名生态学工作者,我希望通过这些照片,在寻找尘封往事、感受中国百余年历史与社会变迁的同时,唤起我们对历史应有的尊重和对自然应有的敬畏。”印开蒲说。