云南武定县长田遗址2018 年发掘简报

2023-05-07云南省文物考古研究所

云南省文物考古研究所

楚雄彝族自治州博物馆

武定县文物管理所

一 遗址概况

长田遗址位于云南楚雄彝族自治州武定县己衣镇长田村西南,金沙江南岸的缓坡地带。中心地理坐标为北纬26°10′5.99″,东经102°13′5.64″,海拔926米(图一)。2018年1—7月,为配合乌东德水电站工程建设,云南省文物考古研究所联合楚雄彝族自治州博物馆、武定县文物管理所对长田遗址进行了抢救性考古发掘,共布正南北向10m×10m探方100个,发掘总面积10000平方米,发掘编号为2018YWC。

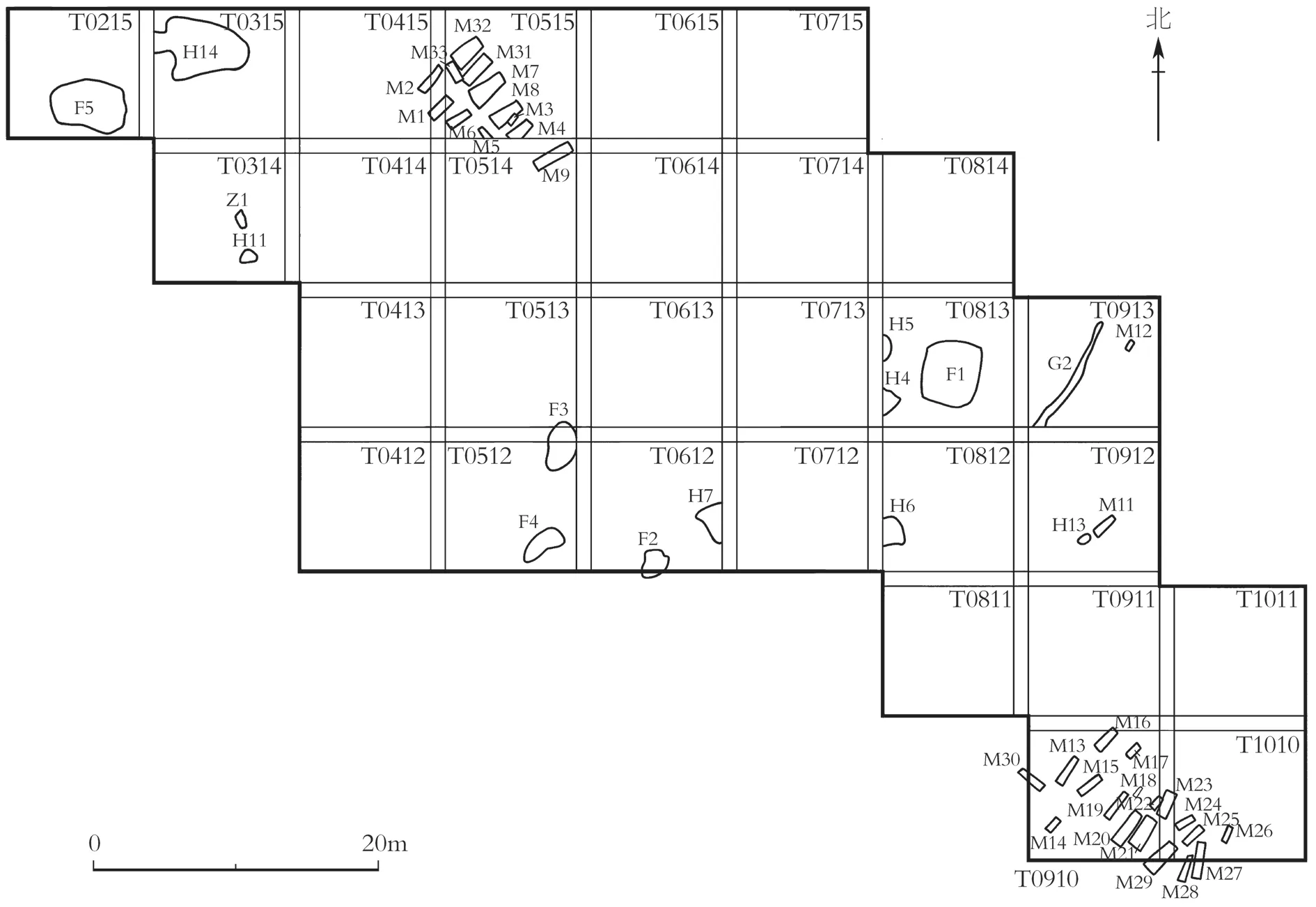

遗址中心区位于发掘区西侧,文化堆积最厚处达4.8米。共清理墓葬34座、灰坑9座、房址5座、沟2条、灶1个(图二),另有多处野外临时用火痕迹及垃圾倾倒堆积,出土大量陶片、石制品、动物骨骼等。现将发掘情况简报如下。

二 地层堆积

图一 长田遗址位置示意图

图二 长田遗址遗迹集中区总平面图

遗址位于较平缓的山脊缓坡带上,地势东高西低。文化堆积主要位于发掘区西北侧地势最低的小平台上,又以临江一侧的堆积最为丰富,呈斜坡状分布。小平台的文化堆积层之上、耕土层下,有一层自然沉积层,细腻的粉红、粉黄色粉沙土或间层或间杂分布,均匀混杂有较多小石颗粒;临江一侧的自然沉积层呈锅底状,中间最厚,南北两侧渐薄;小平台的自然沉积层仅间断分布,越靠近东侧地势较高处越薄,且因现代耕种活动被严重扰动。现以T0215西壁及南壁为例简述如下。

第①a层 表土层。灰色沙土,疏松干燥。全方分布。厚0.2~0.8米。

第①b层 深褐色细沙土,杂较多碎石颗粒,土质坚硬。夹杂少量烧土颗粒、炭屑。分布于探方大部分区域,仅北侧小部分区域未分布。厚0~0.45米。

第①c层 黑褐色细沙土,夹杂大量碎石颗粒,土质较第①b层更疏松,沙粒略粗。夹杂的烧土粒较第①b层更多。分布于探方南半部。厚0~0.35米。

第①d层 黑色细沙土,较纯净,土质较松软。分布面积小且薄,仅见于探方西侧偏北及东南角。厚0~0.3米。

第①e层 黑褐色细沙土,杂少量碎石颗粒,土质较松软。杂较多烧土粒。分布于探方南半部。厚0~0.45米。

第①f层 纯净沙土,土质松软。仅分布于探方东南角。厚0~0.2米。

第①层的各小层自东向西倾斜分布。第①b~①f层仅见于临江一侧的几个探方,各层零星出有陶片等,可能为二次堆积,系东侧地势略高的文化堆积被雨水冲刷后堆积于此。

第②层 自然沉积层。粉红、粉黄色粉沙土相间分布,或间层分布,土质细腻纯净,板结致密,均匀杂有较多碎石颗粒,磨圆度低。全方分布,北高南低呈倾斜状。厚0.4~1.25米。

第③层 黄褐色板结土。杂大量烧土粒、炭屑。全方分布。厚0.15~0.3米。

第④a层 灰褐色粉沙土,土质板结坚硬。夹杂大量炭屑。分布于探方大部分区域,仅东北角区域未分布。厚0.15~0.4米。

第④b层 杂灰色细沙土的黄褐色土,较第④a层土色偏浅,沙性更重,土质更松软。杂炭屑、烧土粒更少。仅分布于探方中部偏西。厚0~0.35米。

第④c层 灰褐色细沙土,土色较第④a层更浅,土质细腻松软。杂有较多炭屑、烧土粒,颗粒更细小。分布于探方大部分区域。厚0~0.45米。

第④d层 灰色沙土,土质较松软。仅分布于探方南侧中部。厚0~0.3米。

第⑤层 灰黄色细沙土,土质松软干燥。夹杂大量炭屑、烧土粒、烧灰。分布于探方中部、东侧。厚0~0.25米。

第⑥a层 灰黄色细沙土,西北土色略偏红,土质板结坚硬。杂有大量炭屑。仅分布于探方东南角。厚0~0.15米。该层下,探方南侧集中分布有较多烧土块。

图三 T0215 南壁、西壁剖面图

第⑥b层 灰白色灰烬,土质疏松干燥。近锅底状分布于探方西侧。厚0~1.3米。

第⑦a层 灰褐色细沙土,土质较疏松,含沙量大。杂较多炭屑。仅小面积分布于探方南侧。厚0~0.25米。

第⑦b层 浅灰色细沙土,含粘土,土质相对板结、纯净。均匀杂较多炭屑。仅分布于该探方南侧,其余探方未分布。厚0~0.2米。

第⑧a层 黄褐色细沙土,土色偏红,土质较板结。均匀地杂有大量炭屑。分布于探方中部、西南部。厚0~0.35米。

第⑧b层 黄褐色细沙土,土色浅,偏灰黄,土质较板结。均匀地杂有大量炭屑。仅分布于探方中部偏南侧。厚0~0.3米。

第⑧c层 红褐色细沙土,土质较疏松。夹杂大量烧土颗粒、炭屑。层间有不规则的黑色烧灰、烧土。分布于探方东北侧。厚0~0.2米。

第⑧c层与第⑧b层无直接叠压关系。

第⑨层 红褐色细沙土,土质较板结,较第⑧c层纯净。杂大量烧土、炭屑。探方西侧与中部土层相比,含沙量略大,土质相对纯净,所杂炭屑略少。分布于探方大部分区域。厚0~0.45米。

第⑩层 灰黄色细沙土,土质较板结坚硬。杂大量紫红色烧土粒,较均匀地杂大量炭屑,层间夹杂小面积白色烧灰。分布于探方大部分区域。厚0~0.25米。

第⑪层 黄灰色细沙土,土质板结坚硬。杂较多烧土粒、炭屑,层间有小面积白色烧灰、黑色炭灰不连贯分布。仅分布于探方中、北部,呈沟状。厚0~0.25米。

第⑫层 红褐色沙土,略带黏性,土质坚硬。杂较多炭屑。分布于探方南侧、东南侧。厚0~0.6米。

第⑬层 灰黄色细沙土,土质细腻,较板结。杂少量炭屑。分布于探方中部。厚0~0.75米。

第⑬层下为生土(图三)。

第②层为自然沉积层,不见遗物出土;第③~第⑬层为文化层,均出土大量陶片、石制品及动物骨骼残片等;其中第③、④层陶片的破碎程度相对较高,多为细碎小陶片,难以拼对。

三 遗迹

(一)房址

共发现5座,其中3座为浅地穴式,有明显的活动面,平面形状不规则,面积小;2座为半地穴式,平面近长方形,面积稍大。

F2 位于T0612南部,开口于③层下。残存小面积踩踏面,板结坚硬;踩踏面中心有一圆形小柱洞,柱洞内未发现础石或朽木痕迹。踩踏面上有一层烧结土块,其西端还有几块大小不一的石块。踩踏面长2.3、宽1.84、厚约0.02米,中心柱洞直径0.16、深0.06米(图四)。

(二)灰坑

共9座,形制大多不规则,坑较浅。

H13 位于T0912南侧,开口于⑧层下[1],打破生土。平面近椭圆形,坑壁较浅,底面不平整,略呈东北高、西南低的地势。长径约0.9、短径约0.55、深0.03~0.11米。长径方向243°。坑内填土为红褐色沙土,较板结。坑内有大量破碎陶片(图五)。

(三)沟

共清理2条。G1应为地震等造成的裂隙。G2为一端封闭的沟,位于T0913中部和西南部,开口于③层下,打破④a层。方向31°。北端封闭,平面形状不规则,沟壁斜直内收,平底。沟长8.15、宽0.2~0.9、深0.15米。出土少量陶片、石制品。用途不明。

(四)墓葬

图四 F2 平、剖面图

此次发掘清理的34座墓葬均为石板墓,主要分布于遗址中心区以东、地势相对较高的缓坡处,大多开口于耕土层下(部分石板已出露于地表),打破生土。墓葬多为西南-东北向,似为成排分布。由于埋藏浅,近现代农业生产活动对墓葬造成了不同程度的扰动、损毁,推测墓地中部的空白地带原本也有墓葬分布。残存的石板墓,大多盖板或侧板保存不完整,或被移位。保存较完整、相对规整的石板墓,顶部用厚实的长条形大石板依次垒叠平铺作为盖板,头端盖板多略宽于足端;墓室平面近窄长梯形,头端略宽于足端,也略高于足端;头、足端各以一块近长方形的石板作为挡板;墓室两侧各以两至三块石板并列作为侧板,形制相对规则,且比盖板薄;大多无底板,仅少量有一块石板铺于墓底,或位于人骨腰部,或位于足端。石板以砂岩为主,极少量盖板使用了板岩,均大致修整成形,未经磨制。墓室两侧的石板上部形制相对规则,下部多修整成尖状或窄刃状,便于插入土层中。少部分墓葬保存的人骨基本完整,可辨葬式的均为单人仰身直肢葬,多为成年个体,墓主头向多向西南。少量仅由四块石板围砌的墓葬,规格远小于成年人墓葬,墓室内未发现骨骼,推测这类墓主可能为未成年人甚至婴幼儿。少部分墓葬有随葬品,多为1~2件陶器,如罐、壶、钵等,有的墓内还发现了细小的圆形穿孔蚌片,由于人骨已不存,蚌片摆放位置不明。

M33 位于T0515西部,开口于③层下,打破④层和生土。墓向142°。保存完整。盖板由五块石板自头端至足端依次垒叠放置,石板形制不规则。墓室近窄长梯形,头端略宽于足端,头端和足端各有一块石板作为挡板,头端的石板更宽、更高;墓室北侧由一块紫色砂岩石板作为侧板;南侧由一大一小两块石板作为侧板;墓室内头端另立有一块石板,似为隔出的头箱,其内填土中发现数枚穿孔蚌片。未发现底板。盖板总长1.24、宽0.5~0.74米,墓室长0.98、宽0.38~0.42、深0.3~0.44米。墓内填土为较板结、纯净的深褐色细沙土。仅在墓室填土中发现零星骨骼碎片,腐朽严重,葬式不明。“头箱”中发现的穿孔蚌片,直径较大的有4片,较小的40片(图六)。

图五 H13 平、剖视图

四 出土遗物

(一)石制品

长田遗址出土的石制品种类丰富,主要包含原料、加工工具、打制石制品、磨制石制品、范和其他石制品六大类。

1.原料

包括砾石和岩块。因材料质地及特性的不同,古人类会有针对性地挑选适合的材料来制作不同的石制品工具。该遗址石制品原料多数是从金沙江边获得的砾石,岩性包括玄武岩、安山岩、石英、石英岩、砂岩、石英砂岩、硅质岩、闪长岩、花岗岩、燧石等,其中玄武岩和安山岩占大部分,以扁长形、圆形及椭圆形为主。

2.加工工具

(1)石锤

常见以砾石为素材,小部分以石片、斧锛坯残品、研磨器等器类为素材。使用部位有端、面、侧、面加侧、端加侧和端加面加侧,大部分在侧边和端加面加侧等使用。疤痕特征有白色印痕(芝麻状、米粒状和绿豆状)、坑疤(麻点状、芝麻状、米粒状和细条状)及多在3厘米以下大小不等的崩疤,崩疤大部分分布在坑疤边上。少量使用后在两侧或两端形成较多崩疤,与斧锛类打坯加工类似。石锤长度均在15厘米以内,重约1500克以内,大部分重约1000克以内。

标本T0215⑬∶49,以扁长形安山岩砾石为素材。在砾石的两端两侧和两面使用,使用面积占砾石面较少。两端使用痕迹呈细麻点状、粗麻点状和1厘米以下小崩疤;一侧使用痕迹呈粗麻点和芝麻状大小的坑疤,另一侧使用痕迹呈绿豆状大小的坑疤和4.5厘米以下的崩疤,与斧锛类打坯加工类似;两面使用痕迹多呈细条状坑疤。长14.6、宽4.8、厚2.8厘米,重314.1克(图七∶1)。

(2)使用砾石

在该遗址中有一类直接使用的砾石,常见以玄武岩和安山岩砾石为素材,形状呈扁长形和长条形。在砾石的侧边、端加侧边、周边和周身使用,端加侧使用得较少,大部分在侧边、周边和周身使用,使用痕迹常见呈发丝粗细的磨痕,磨痕与器身呈垂直方向,个别器身除磨痕外还有磨蚀面,磨蚀面有光泽。使用砾石长度多在10厘米以内。

标本T0314⑩∶7,以玄武岩砾石为素材。在砾石的周边使用,两端形成钝尖,使用痕迹呈发丝粗细的磨痕和光泽,磨痕与器身呈垂直方向。长6.6、宽2、厚1.4厘米,重34.3克(图九∶3)。

根据云南现有部分地区的陶器制作加工方式,推测该类使用砾石很可能用于磨光陶坯。该遗址出土陶器基本为夹砂陶,使用砾石上的使用痕迹应多为磨擦陶胎中所含砂粒所致。

(3)研磨器

以砾石、保留大量石皮的断块和斧锛坯等为素材。在保留大量砾石面的面和侧使用,使用痕迹呈细麻点和粗麻点状,大部分为细麻点状,近整个面使用。大小均在10厘米以上。

标本T0215⑫∶23,以安山岩石锤为素材。器身呈扁长形,保留大部分石皮。在两面和宽的侧边使用,疤痕特征呈细麻点状,几乎分布于整个面和侧边。一侧兼锤使用,形成芝麻状、绿豆状坑疤。长14.1、宽7.8、厚5.8厘米,重860.3克(图九∶1)。

(4)砺石

为加工斧、锛、镞、凿、刀和纺轮等磨制石制品的加工工具,以砂岩砾石或岩块为素材。使用面呈平、弧凹、弧凸等,大部分使用面,少量使用侧边。

标本T0315⑫∶60,以砂岩块为素材。两面一侧使用,以两面使用为主。一面使用弧凹较深,磨面不完整;另一面磨面微凹,磨面完整;侧边少量使用,磨面呈长条形弧凸面。长11.2、宽6.4、厚2.3厘米,重221.8克(图九∶2)。

3.打制石制品

包括砍砸器、刮削器、尖状器、石核、石片及网坠。

(1)砍砸器

以砾石和石片为素材,大部分以锐棱砸击石片为素材。长度多在10厘米以上,器形厚重,刃部较厚,刃角较大。有单边刃、双边刃和多边刃。刃缘呈直刃和凸刃两种,两者比例相近。大部分无明显使用痕迹。

标本T0415⑩∶25,以安山岩片状石核为素材。平面形状不规则。在较窄、较薄的一端单面加工出一弧凸刃,刃缘呈大锯齿状,未见明显使用痕迹。长11.2、宽12、厚4.8厘米,重761.5克(图七∶2)。

(2)刮削器

主要以石片为素材,大部分以锐棱砸击石片为素材。器身较薄。多数刮削器简单加工,基本保留石片的原形态。有单边刃、双边刃和多边刃。单边刃的大部分单面加工,由背面向腹面加工,小部分由腹面向背面加工;双边刃和多边刃的大部分两面加工。刃缘有直刃和凸刃两种,两者比例相近。部分有明显使用痕迹,使用痕迹呈细小的崩疤和磨蚀。少量有修理手把部。

标本T0215⑬∶53,单边刃刮削器。以安山岩锐棱砸击石片为素材。平面形状不规则。石片背面全石皮。在石片的远端两面加工出一弧凸刃,刃缘大部分较平齐,有使用形成的0.2厘米以下向腹面崩的崩疤。左侧锋利边缘有使用形成的磨蚀痕迹,沾染有少量红色颜料。右侧有使用形成的0.3厘米以下向腹面崩的羽状崩疤。长8.7、宽8.2、厚1.8厘米,重150克,刃角52°(图七∶10)。

标本T0314⑪∶160,双边刃刮削器。以石英砂岩锐棱砸击石片为素材。平面呈四边形。在石片左右两侧加工出两端直刃,刃缘呈宽锯齿状,局部有使用形成的轻微磨蚀。石片锋利的远端有使用形成的磨蚀。长10、宽6.8、厚2.5厘米,重199.1克,刃角63~74°(图七∶11)。

标本T0314⑪∶161,双边刃刮削器。以玄武岩锐棱砸击石核为素材。平面近椭圆形。在石核远端和右侧加工出两直刃,刃缘呈宽锯齿状,未见明显的使用痕迹。保留砾面的侧边有作锤使用形成的芝麻状、绿豆状坑疤。长7.8、宽6.5、厚2.8厘米,重209克,刃角54~78°(图七∶12)。

标本T0215⑬∶54,多边刃刮削器。以安山岩锐棱砸击石片为素材。平面形状不规则。在石片的远端由腹面向背面加工出一侧弧凸刃,有使用形成的磨蚀,磨蚀面深约0.5厘米;在石片的左侧由背面向腹面加工出一端尖状刃,未见明显的使用痕迹;在石片的右侧由腹面向背面加工出一端直刃,未见明显的使用痕迹。长9.1、宽7.1、厚2厘米,重160克,刃角53~60°(图七∶13)。

(3)尖状器

数量少,以锐棱砸击石片为素材。多在宽大于长的石片一侧单面或两面简单地加工出一薄锐尖。

标本T0314⑩∶101,以安山岩锐棱砸击石片为素材。平面近椭圆形。在石片左侧两面简单加工出一薄锐尖,在石片周边间断地少量加工。较锋利一侧有使用形成的轻微磨蚀痕迹。长13.4、宽9.3、厚2.7厘米,重454.3克,尖角85°(图七∶3)。

(4)石核

以砾石、石片、斧锛类残件及石锤等为素材,可分为锤击石核、锐棱砸击石核及锤击兼锐棱砸击石核三大类,前两者数量较多。锤击石核分单台面、双台面和多台面石核,在砾石的一端、端加侧和周边打片。锐棱砸击石核分单边、双边和多边打片,单边打片较少,双边打片和多边打片较多。

标本T0315⑪∶22,锤击石核。以安山岩砾石为素材。平面近长椭圆形。在砾石的两端两面交互打片,片疤均较大。一面有兼锤使用形成的芝麻状坑疤。长15.2、宽10.9、厚4.3厘米,重1070克,台面角76~79°(图七∶4)。

标本T0215⑬∶58,锐棱砸击石核。以扁椭圆形砂岩砾石为素材。在砾石的两端和两侧两面打片。长16.4、宽11.2、厚3.2厘米,重760克(图七∶5)。

标本T0314⑪∶13,锤击兼锐棱砸击石核。以石英砂岩砾石为素材。平面近椭圆形。先采用锐棱砸击法两面打片,然后再在石核两端进行锤击法打片,大部分以锐棱砸击石片的片疤面为台面。石核两面均保留了少量石皮。片疤较大,约3~10厘米。石核两端局部有使用形成的1厘米以下、大小不等的贝壳状和羽状崩疤。长13.2、宽12.1、厚3.8厘米,重820.7克,台面角62~78°(图七∶6)。

标本T0315⑪∶23,锤击兼锐棱砸击石核。以石英砂岩锤击石片为素材。平面呈长条形。大部分采用锤击法打片,一侧有修理;然后在一端采用锐棱砸击法打片,打破了修理部位的片疤。一面全疤,另一面保留大部分石皮。其形似斧锛坯,但片疤均大于斧锛坯的加工片疤,且边缘大部分未修理。长14.6、宽8.4、厚3.5厘米,重565.8克,台面角68~90°(图七∶7)。

(5)石片

可分为锤击石片、锐棱砸击石片和修理石片三大类,以锐棱砸击石片为主,约占97.5%,锤击石片次之,修理石片最少。修理石片多在石片的近端简单修理,少量在石片的左侧、右侧或远端修理,应是修理手把部位,与旧石器时代的薄刃斧相似。

图七 长田遗址出土石器

标本T0215⑬∶59,锤击石片。玄武岩。平面近四边形。半自然/半人工台面,台面右侧有一片疤延伸至台面中部,左侧为石皮,台面宽约2.7厘米。打击点窄小,半锥体微凸,同心波不显,放射线明显,远端有三个小断面,成因不详。背面有四个近端打片形成的大片疤,左下侧保留少量石皮,台面后缘未修理。长8.3、宽6.9、厚2.1厘米,重100克,石片角118°(图七∶8)。

标本T0215⑬∶61,锐棱砸击石片。安山岩。平面呈长椭圆形。打击点宽大、深凹,同时背面形成一约2.5厘米大小的崩疤。半锥体不显,同心波明显,远端外翻。背面近全石皮。在石片的左侧边缘有较多使用形成的小于0.5厘米的贝壳状崩疤,向两面崩。长5.5、宽9.3、厚1.3厘米,重90克(图七∶9)。

(6)网坠

以扁椭圆形、扁长椭圆形砂岩或石英砂岩砾石为素材,在两侧中部简单加工出宽约3厘米以上的半圆形凹口,均为两面加工。

标本T0215⑬∶2,以器身呈扁椭圆形的砂岩砾石为素材。在两侧中部采用锤击法和锐棱砸击法两面加工出宽约3.5~4厘米的弧凹口。长17、宽12.7、厚3.1厘米,重995克(图一〇∶1)。

4.磨制石制品

(1)斧锛类

根据制作的不同阶段,可分为斧锛坯、斧锛半成品、斧和锛成品三类。以砾石、石锤及石片(大部分为锐棱砸击石片)为素材,小部分斧锛残缺后再进行修理。斧锛类器身扁长,大部分平面形状呈长条形,少量平面形状呈长方形或梯形。两侧有近平形、“八”字形、亚腰形和溜肩四种形态。

斧锛坯 标本T0215⑬∶36,以锐棱砸击石片为素材。平面呈四边形,器身宽短、扁薄。采用锤击法和琢击法加工,以前者为主。石片远端双面打坯,近端及左侧由背面向腹面单面打坯。腹面为片疤,背面几乎保留了全石皮。长12.5、宽9.3、厚2.3厘米,重290克(图八∶3)。

斧锛半成品 标本T0215⑬∶17,以旧器(石核)为素材。平面近长条形,器身扁长。在砾石的一侧两面打坯,在原石核一端旧疤处单面打坯,形成偏锋刃,背面刃部少量磨制。长15.2、宽7、厚2.7厘米,重480克(图八∶1)。标本T0315⑬∶8,原为石斧,刃部崩损后对刃部采用锤击法由背面向正面单面修理。两面磨制,正面仅磨制刃部,保留近全疤;背面磨制刃部和少量器身,保留大部分石皮和加工片疤。长13、宽6.8、厚1.8厘米,重210克(图八∶2)。

斧 标本T0215⑬∶5,以砾石为素材。平面近长椭圆形,刃端略宽,器身较厚。砾石两侧两面打坯。器身两面保留部分石皮,一侧可见少量琢打痕迹。通体磨制,两侧面磨平。器身中部两面及两侧局部有明显的光泽,可能作为复合工具使用磨蚀形成。圆弧刃,较锋利。长14.2、宽7.6、厚3.5厘米,重630克,刃角68°(图八∶4)。标本T0315⑬∶9,以锐棱砸击石片为素材。平面近四边形。正面为片疤,较平,背面大部分为石皮,凸起。在石片的近端、远端和左侧由背面向腹面单面打坯。两面刃部及器身两侧少量磨制。圆弧刃,不甚锋利,刃缘中部有少量使用形成的细小崩疤。长7.7、宽5.5、厚1.9厘米,重100克,刃角53°(图八∶5)。标本T0215⑬∶18,以锐棱砸击石片为素材。平面近长条形。两侧两面通体磨制,保留大部分疤面。刃缘左侧有少量光泽。长6.5、宽3、厚1.2厘米,重30克,刃角63°(图八∶6)。

锛 标本T0315⑬∶15,以砾石为素材。平面近梯形,器身扁平。通体磨制。两面局部保留少量加工片疤,顶面少量磨制。器身上半部正面、背面及侧面局部有明显的光泽,可能作为复合工具使用磨蚀形成。直刃,刃缘有使用形成的光泽,光泽深约0.2~0.4厘米。长8.2、宽3.3~5、厚1.2厘米,重90克,刃角60°(图八∶7)。标本T0215⑬∶28,以砾石为素材。平面近长方形。通体磨制。两侧磨平,两面保留少量加工片疤,顶端保留少量石皮。器身正面及背面上部有明显的光泽,可能作为复合工具使用磨蚀形成。刃缘微凸,较锋利,可见使用形成的光泽,光泽深约0.5厘米。长7.4、宽3.3~4.2、厚1.2厘米,重77克,刃角56°(图八∶8)。

图八 长田遗址出土石器

(2)刀

可分为有孔和无孔两种。有孔石刀,背平直,刃缘呈直或微弧,两侧磨平、斜弧,大部分通体磨光,背侧中部有圆形对穿孔。无孔石刀大部分以锐棱砸击石片为素材,对石片的器身和锋利的边缘部位简单磨制加工,基本保留石片原形态。

标本T0315⑬∶10,片岩。平面近长条形。背平直,刃缘微弧。两侧磨平,通体磨光。背侧中部有一圆形对穿孔。刃缘有使用磨蚀,中部较钝,局部有红色颜料残痕。宽9.1、高4、厚0.8厘米,孔径0.9厘米,重50克(图八∶9)。

(3)凿

以砾石、石片和断块为素材,包括毛坯、半成品和成品。有两面磨制成刃和两端刃两种形制,后者数量居多。两端刃凿,一端两侧对磨成刃,另一端磨制成斧形刃或锛形刃。

凿坯 标本T0415⑨∶34,以安山岩锐棱砸击石片为素材。器身较薄。两侧两面采用锐棱砸击法加工。长8.3、宽2.3、厚1.1厘米,重26.7克(图九∶5)。

凿 标本T0315⑧a∶11,安山岩。器身扁长。一面通体磨,一面仅磨制刃部,两侧磨平。在窄小的一端磨制成刃,圆凸刃,稍残。器身保留大部分疤面。长6、宽2、厚0.9厘米,重14克(图九∶4)。

(4)锥

以片岩块、石片和断块为素材,在一端磨制出锥状尖。

标本T0315⑫∶35,以硅质岩不完整长条形石片为素材。横截面呈三角形,保留大部分片疤和石皮。在较厚的一端磨制成锐尖,尖横截面呈三角形。长7.8、宽1.1、厚1厘米,重7克(图九∶10)。

(5)镞

大部分以片岩为素材,可分为毛坯、半成品和成品,成品占大部分。器身扁薄,器型多样,以柳叶形、矛头形和窄长三角形为主。无铤镞为大宗,尾端有平直、“V”字形凹口、半圆形凹口、“U”字形凹口四种形制。另有少量有铤镞。

图九 长田遗址出土石器

镞坯 标本T0314⑩∶110,以片岩碎块为素材。平面近矛头形。近周边两面打坯。长6.4、宽3、厚0.7厘米,重13.4克(图九∶6)。

镞半成品 标本T0315⑫∶18,以片岩碎块为素材。平面呈矛头形。两面磨平,锐尖,两侧未磨刃,尾端微磨弧凹。长4.2、宽1.9、厚0.2厘米,重2.4克(图九∶7)。

无铤镞 标本T0215⑫∶15-1,以片岩碎块为素材。平面呈矛头形,尾端平直。通体磨光。器身扁薄,尖部稍残,两侧刃锋利。长4.3、宽1.7、厚0.3厘米,重3.1克(图九∶13)。标本T0215⑫∶15-2,以片岩碎块为素材。平面呈矛头形,尾端为“V”字形凹口。通体磨光。器身两面微凸,两侧刃锋利。长3.1、宽1.3、厚0.3厘米,重1.1克(图九∶8)。标本T0215⑨∶1,以片岩块为素材。平面呈矛头形,尾端为半圆形凹口,微残。通体磨光。器身扁薄,锐尖,两侧刃锋利。尖部有使用形成的磨蚀。长2.6、宽1.2、厚0.2厘米,重0.7克(图九∶9)。标本T0415⑨∶21,以片岩块为素材。平面近窄长三角形,尾端为“U”字形凹口。通体磨制,局部保留少量疤面。两面凸,锐尖,两侧刃锋利,两面尖部中锋起脊。尖部残存使用形成的轻微崩损。长6.1、宽1、厚0.5厘米,重3.4克(图九∶11)。

有铤镞 标本T0314⑩∶56,以片岩块为素材。器身窄长。通体磨光。尖部和铤稍残,两刃较锋利。残长3.9、宽1.1、厚0.4厘米,重2.5克(图九∶12)。

(6)纺轮

包括毛坯、半成品和成品。以片岩块和石英砂岩石片为素材,器身呈扁圆形。成品大部分近通体磨光,周边磨平,中心穿圆孔。

纺轮坯 标本T0215⑪∶3,以石英岩石片为素材。器身呈扁圆形。在周边两面细加工,一面全疤,一面保留少量风化石皮。直径约9.2、厚2.5厘米,重249.6克(图一〇∶7)。标本T0215⑨∶18,以片岩为素材。器身呈扁圆形。由一面向另一面周边剥片修理。直径约8.1、厚1.7厘米,重187.5克(图一〇∶5)。

纺轮 标本T0314⑧a∶15,以石英砂岩为素材,残余近一半。通体磨光,单面穿孔。直径5.4、孔径1.2、厚1.4厘米,重40克(图一〇∶2)。

(7)饰品

有玦和鸡形饰,器身扁薄。

玦 标本T0215⑨∶12,以砂岩为素材。器身呈扁圆形。通体磨光,在靠侧边处单面钻一小孔。直径约3.7、孔径约1、厚0.3厘米,重6.2克(封二∶5)。标本T0415⑨∶24,以片岩块为素材。约残余二分之一,呈半圆形。通体磨光,在中心单面钻一孔。残宽约4.2、孔径约2.1、厚0.5厘米,重5.7克(图一〇∶4)。

鸡形饰 1件。T0215⑧c∶3,以片岩为素材。形似鸡,稍残。采用两面对钻、切割和磨制加工,两面和外侧磨光。鸡嘴磨平,鸡冠小,肉裾垂长。高5、残宽3.6、厚0.4厘米,重9.1克(封二∶6)。

5.范

标本T0215③∶5,以紫色砂岩岩块为素材,面平,可能为大型容器的外范残件。模具形状呈三角形和回字形。此类范仅出土1件。残长22.5、残宽13.6、厚9.5厘米,重3820克(图一一)。

标本T0612③∶2,以红色砂岩砾石为素材,可能为矛、剑类尖状兵器的外范尖部残件。残长6.5、残宽4.3、厚2厘米,重72.2克(图一〇∶6)。

6.其他石制品

包含颜料、烧石和断块等。

颜料 标本T0314⑩∶54,以残半的铁锰结核为素材,在一面有少量线状切割痕迹。长5、宽3.1、厚2.2厘米,重47.6克(图一〇∶3)。

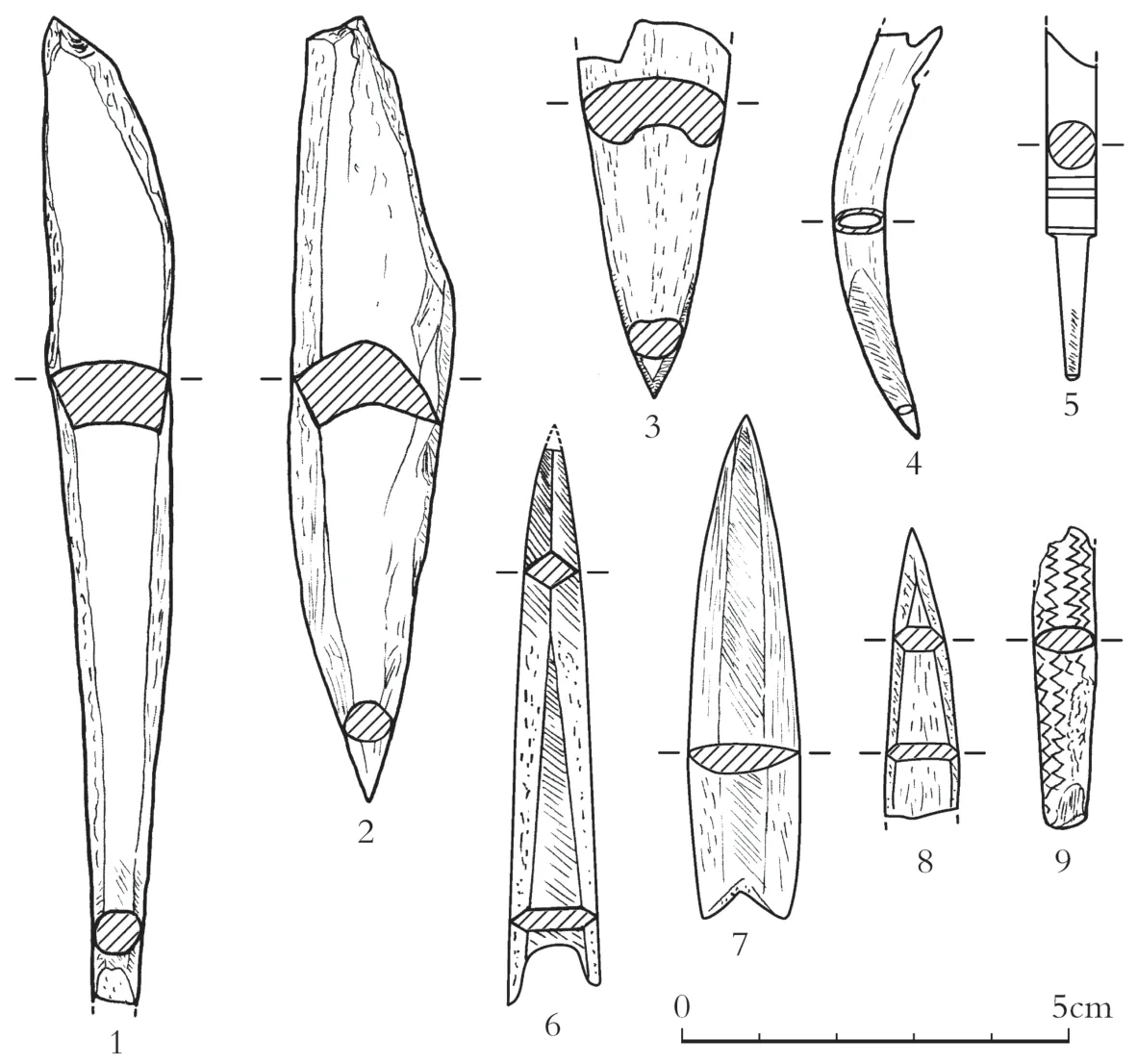

(二)骨器

数量少。以锥、镞为主。

1.锥

共9件。

图一〇 长田遗址出土石器

图一一 长田遗址出土石范(T0215 ③∶5)

标本T0314⑩∶57,利用窄长的动物肢骨残片,一端磨出尖,尖部剖面近圆形;其余部分未加工。尖残。残长12.7、宽1.6、尖部径约0.6厘米(图一二∶1)。

标本T0215⑥∶40,利用动物肢骨残片,一端磨出尖,尖部明显内收,剖面近椭圆形;其余部分未加工。长10、宽2、厚0.5~0.7厘米(图一二∶2)。

标本T0315⑤∶131,利用动物肢骨残片,两侧磨平,一端磨制出锋利的尖,主要由两侧对磨、由内壁向外壁磨尖。残存尖部。残长4.8、宽1.8、厚0.8厘米(图一二∶3)。

标本T0415⑨∶27,利用较小体型的动物肋骨,近端砍断,远端磨制出尖刃。器身通体光亮。长5.4、宽0.7、厚0.3厘米(图一二∶4)。

2.镞

共8件,其中4件相对完整,包括2件有铤镞、2件无铤镞;另4件为残器,根据器形特征推测其中1件应为无铤镞。有铤镞数量少,但制作精细,多刻划纹饰;无铤镞多呈柳叶形或窄长三角形,底部内凹。

(1)有铤镞

标本T0315⑤∶133,细长圆柱形镞身,上部残断;截尖圆锥形铤;铤与镞身有明显分界。镞身下部刻5道弦纹。残长4.5、铤长1.8、镞身径0.7、铤最大径0.5厘米(图一二∶5)。

标本T0315⑤∶132,窄长器身,两面微凸,两侧刃不甚锋利,横剖面近枣核形。镞身与铤分界不明显。器身两面各有3道刻划折线纹。尖残。残长3.8、宽0.7、厚0.3厘米(图一二∶9)。

(2)无铤镞

标本T0414⑪∶3,利用动物肢骨残片磨制。窄长器身,尾端呈“U”型内凹,形成两翼。两面下半部扁平,横剖面为六边形;上半部中线起脊,横剖面近四边形;两侧刃较锋利。尖残。残长7.1、宽1.1、厚0.3~0.5厘米(图一二∶6)。

标本T0315⑫∶24,利用动物肢骨残片磨制。窄长器身,尾端中部呈圆角三角形内凹,形成两翼。内壁基本磨平,外壁中部(长轴方向)磨平,两侧磨出刃面,横剖面近梯形。尖部稍有崩损。长6.3、宽1.4、厚0.3厘米(图一二∶7)。

标本T0315④a∶11,窄长器身,两面扁平,两侧刃锋利,横剖面近六边形。残存尖部。器身两面中部中线位置似有刻槽。器身被钙胶结包裹。残长3.7、宽0.9、厚0.3厘米(图一二∶8)。

图一二 长田遗址出土骨器

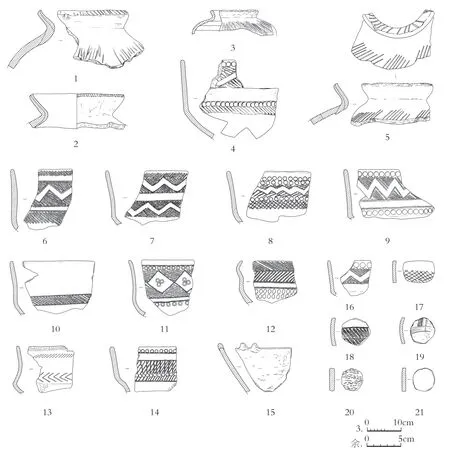

(三)陶器

基本为夹砂陶,极少量细砂、泥质陶。夹砂陶分为两种,一种陶胎中夹杂较完整、磨圆度较高、大小不一的砾石颗粒,且胎中还偶见较完整的小贝壳、碎骨片、烧土粒(可能为陶片碎渣)等,该类胎土未经淘洗,所掺入的物质应非有意识的行为所致,此类仅见于釜;另一种夹砂陶,人为掺入了大量羼和料,见于釜以外的所有器类。陶器应为野外堆烧,火候不均,陶色斑驳,少量陶片存在破碎后又经高温焚烧的现象。釜,器表多呈红、橙红色,内壁多为灰、灰黄、灰黑色,器内外壁呈灰色的数量略少;罐、钵类器表以黑灰、灰褐色为主,红褐色数量略少。陶器均手制,釜的颈、肩部内壁均残留明显的泥条或泥片贴筑及指压痕迹;少量壶及长颈罐的颈、肩部内壁也可见泥条贴筑痕迹。除釜外,其余器类的内外壁大多经过刮磨修整,特别是内壁及器表未施纹处,多刮磨光亮;纹饰以刻划(交叉线、波浪纹等)、戳印(圆圈纹、点线纹等)、压印(锯齿状花边唇为主)、附加堆纹(乳钉纹、短条状、锯齿状)以及滚印绳纹为主。器类主要有釜以及各种形制的罐、钵、壶等。以平底器、小平底器为主,圜底器仅见釜,还有极少量圈足器、三足器。

以T0215④的陶片统计为例,点线纹陶片略占7%,刻划波浪纹占8%,以竹篾类工具刻划交叉线纹的略占4%,以尖状工具刻划交叉线纹的略占1%,滚印绳纹占14%,不规则绳纹(包括釜的所有素面陶片)占40%,素面磨光陶(其中大部分应为施点线纹及刻划纹罐类的下腹部残片)占23%,素面未磨光陶片仅占1% 。

1.罐

根据口部形态差异,分为两型。

A型 卷沿罐。内外壁大多磨光。根据腹部形态差异,分为两亚型。

Aa型 鼓腹,腹部最大径位于上腹部,下腹部大多斜直内收。

标本T0215⑧b∶17,夹砂黑陶,黑胎。侈口,尖圆唇,束颈,溜肩。唇面内缘饰短斜线点线纹一周,以点线直线纹为界;口沿外至肩部满饰点线纹与磨光条带组成的组合纹饰。复原口径28、残高7.4、壁厚0.5厘米(图一三∶18)。

标本T0315⑬∶23,夹砂黑褐陶,褐胎。侈口,卷沿近平,圆唇,束颈,溜肩。内壁近唇缘饰一周点线三角形纹;外壁颈部饰点线纹组成的密集交叉线纹,其下为一周戳印圆圈纹;肩部饰七周磨光凹弦纹;腹部饰戳印圆圈纹、点线纹及磨光线纹组成的组合纹饰。复原口径约26、残高13.3、壁厚0.5~0.7厘米(图一三∶19)。

标本T0315⑧a∶25,夹砂灰褐陶,器表沾有水锈,黑胎。侈口,卷沿近平,方唇,束颈,溜肩。内沿面近唇缘饰连续三角形点线纹;上腹部饰平行短斜线点线纹及以压印短线纹为底、其上磨光似涡纹的组合纹饰。复原口径约24.2、残高11.2、壁厚0.6厘米(图一三∶20)。

Ab型 弧腹,最大径位于中腹部。内壁及器表未施纹处磨光。

标本T0414⑩∶3,夹砂黑灰陶,胎呈灰褐、灰黑色。侈口,卷沿近平,花边唇,束颈,斜肩。唇面以刃状工具连续压印;上腹部饰四周竹篾类工具刻划的重线波浪纹,刻划随意;中腹部饰并列的两枚乳钉纹。复原口径24、残高19.5、壁厚0.6厘米,乳钉径约1.8厘米(图一三∶15)。

标本T0215⑬∶67,夹粗砂灰黑陶,褐胎。侈口,花边唇,束颈,斜肩。唇面以棍状工具连续压印,印痕浅淡;器表饰由竹篾类工具划出的交叉线纹;中腹部饰弯曲锯齿状附加堆纹。复原口径约37、残高17.5、壁厚0.6厘米(图一三∶10)。

标本T0215⑬∶78,夹粗砂陶,因火候不均器表呈红、灰、黑色,灰胎。内壁可见泥条贴筑痕迹。侈口,花边唇,束颈,斜肩。唇面以钝刃状工具连续压印,印痕稍浅;腹部饰三个乳钉纹,呈倒品字形分布。复原口径约24.8、残高12.2、壁厚0.6厘米,乳钉径约0.6~1.2厘米(图一三∶16)。

标本T0215⑪∶65,夹砂红褐陶,红褐胎。侈口,花边唇,束颈,斜肩。唇面以刃状工具连续压印;颈肩部饰尖状工具刻划的交叉线纹,上下边缘各刻划一周弦纹作为边界。残宽8.5、残高11.6、壁厚0.5厘米。器型小,口径应小于20厘米(图一三∶13)。

B型 折沿罐。内壁及器表未施纹处磨光。根据腹部形态差异,分为三亚型。

Ba型 鼓腹,腹部最大径位于上腹部,下腹部大多斜直内收。

标本T0315⑤∶30,夹粗砂陶,陶色斑驳,可能经二次高温焚烧,褐胎。侈口,折沿外卷,折棱明显,圆唇,束颈,溜肩。颈部饰三周戳印圆圈纹;肩腹部饰点线纹为底、其上磨光折线的组合纹饰,规整精美。复原口径30、残高10、壁厚0.7厘米(图一三∶14)。

标本T0315⑤∶14,夹砂黑褐陶,褐胎。侈口,尖圆唇,束颈,溜肩。口沿下饰戳印圆圈纹、平行短斜线点线纹、磨光条带相间的组合纹饰。复原口径约22、残高9、壁厚0.5厘米(图一三∶11)。

Bb型 弧腹,腹部最大径位于中腹部或中部略偏上。

图一三 长田遗址出土陶罐、陶壶

标本T0414⑨∶10,夹砂灰褐陶,褐胎。内外壁刮抹平整,内壁可见明显的横向刮痕;外壁下腹部可见纵向刮痕。侈口,花边唇,斜肩。唇面以棍状工具连续压印;上腹部饰竹篾类工具刻划的三周重线波浪纹,纹饰较浅淡;腹部最大径处饰并列的两枚圆饼状乳钉纹。复原口径17.4、残高15.4、壁厚0.5~0.7厘米,乳钉径约1.4厘米(图一三∶17)。

Bc型 桶腹,腹部斜直内收。

标本T0215⑨∶33,夹砂灰褐陶,黑胎。内外壁大致刮磨平整,内壁为横向刮磨,外壁下腹部为纵向刮磨。侈口,折沿,沿面较窄,花边唇。唇面以刃状工具连续压印,印痕较深,不甚规则;上腹部饰两周戳印平行短斜线点线纹。复原口径约11、残高约10、壁厚0.4厘米(图一三∶1)。

C型 小口罐。小直口或微敛,鼓腹。数量少。

标本T0315⑫∶19,夹砂黑褐陶,灰黑胎。小口微敛,尖圆唇,颈部略内收,圆鼓腹。口沿外壁饰一周戳印人字纹;颈部及下腹部磨光,腹部饰以戳印点线为底、其上磨光涡旋纹的组合纹饰,每组涡旋纹之间,上缘饰两组并列的磨光三角形纹饰。复原口径约12、残高11.7、壁厚0.4厘米(图一三∶12)。

D型 长颈罐。长颈,圆鼓肩,下腹部斜直内收,平底。器身最大径位于鼓肩处。部分长颈罐的口沿外贴筑一周泥条,或大致抹平,或连续按压花边状附加堆纹。根据口沿差异分为三亚型。

Da型 卷沿。

标本T0315⑧a∶22,夹砂橙黄陶,灰胎。颈肩部内壁残留不明显的泥条贴筑痕迹。侈口,花边唇,溜肩。唇面以棍状工具连续压印,颈部以竹篾类工具刻划两周线纹,其下为滚印绳纹为底、其上磨光折线的组合纹饰。口径约16、残高16.8、壁厚0.6厘米(图一三∶8)。

标本T0314⑩∶21,夹砂灰褐陶,夹心胎。颈部内壁有不明显的泥条贴筑痕迹。侈口,沿面外卷,花边唇。唇面压印少量细绳纹,印痕浅淡;口沿外贴塑乳钉状附加堆纹一周。口径约15、残高6.1、壁厚0.8厘米(图一三∶2)。

Db型 折沿及平折沿。

标本T0414⑨∶12,夹砂黑灰陶,夹心胎。颈肩部内壁可见明显的泥条盘筑痕迹。侈口,方唇,溜肩。肩部对称饰六对圆饼状乳钉纹,上腹部滚印细绳纹,绳纹之上以窄刃状工具轻划成交叉线纹。口径13、残高18、壁厚0.5厘米,乳钉径约0.8厘米(图一三∶7)。

标本T0215⑧a∶60,夹砂黑陶,褐胎。颈肩部内壁可见明显的泥条贴筑痕迹,器表有明显的纵向刮磨痕。侈口,折沿,折棱不甚明显,花边唇,溜肩。唇面以刃状工具连续压印,印痕较浅淡;肩部饰两周戳印圆圈纹,其下为交叉点线纹。口径10.1、残高7.9、壁厚0.6厘米(图一三∶6)。

Dc型 喇叭口。

标本T0314⑪∶203,夹砂灰褐陶,灰黑胎。花边唇。唇缘薄,唇面连续压印细绳纹;沿面外贴筑一周附加堆纹,并连续按压。残宽8.8、残高3.5、壁厚0.7厘米(图一三∶3)。

带耳罐 标本T0315⑤∶63,夹砂黑褐陶,褐胎。器耳捏制,贴附于器身。宽扁桥形耳。器耳和器身布满点线纹、戳印圆圈纹。器耳宽约2.5、高约5.2、厚0.8厘米(图一三∶4)。标本T0215⑬∶90,夹粗砂褐陶,褐胎。内壁有明显的器耳贴筑痕迹。内外壁刮磨光亮。桥形耳,捏制,一端接于口沿,略高于唇面。器身饰戳印点线纹。器耳宽1.6、高约6、厚0.8厘米(图一三∶5)。

2.钵

根据器型差异,分为三型。

A型 敞口,折腹。内外壁磨光。根据上、下腹部形态差异,分为四亚型。

Aa型 上腹部多竖直或微敞,下腹斜直内收,折棱明显,平底。有深腹和浅腹之分。

标本T0215⑫∶36,夹砂灰褐陶,灰褐胎。圆唇,上腹部近垂直,折腹,折棱明显。外壁近唇缘及近折腹处各饰戳印圆圈纹一周,上腹部饰点线为底、其上磨光折线的组合纹饰。复原腹径约18、残高约7.7、壁厚0.6厘米(图一四∶9)。

标本T0314⑩∶126,夹砂灰褐陶,夹心胎。圆唇,上腹部近垂直,折腹,折棱较明显。上腹部近折棱处饰戳印短斜线点线纹一周,上下缘各以直线点线纹为界。复原口径18.8、残高7.6、壁厚0.6厘米(图一四∶10)。

标本T0314⑦∶7,夹砂灰褐陶,褐胎。圆唇,上腹部斜直外敞,折腹,折棱明显。上腹部饰两组点线纹为底、其上磨光折线的纹饰。残宽9.1、残高7.8、壁厚0.5厘米(图一四∶7)。

标本T0215⑧a∶62,夹砂黑陶,夹心胎。圆唇,上腹部近竖直,折腹,折棱较明显。上腹部饰圆圈纹与按压斜线、磨光线条的组合纹饰。残宽11.8、残高约11.6、壁厚0.6厘米(图一四∶4)。

标本T0314⑪∶218,夹砂褐陶,褐胎。尖圆唇,上腹部斜直外敞,较浅,折腹,折棱明显。上腹部饰戳印圆圈纹及以点线纹为底、其上磨光折线的组合纹饰。残宽4.4、残高5.4、壁厚0.5厘米(图一四∶16)。

Ab型 上腹部竖直或微敞,下腹部圆弧内收,平底。

标本T0314⑩∶8,夹砂褐陶,褐胎。内壁有横向刮磨痕迹。圆唇。上腹部饰平行短斜线点线纹,以及点线纹为底、其上磨光折线的组合纹饰。残宽7.3、残高8.7、壁厚0.8厘米(图一四∶6)。

标本T0315⑤∶24,夹砂灰褐陶,褐胎。圆唇。上腹部饰点线纹为底、其上磨光近菱形且菱形间再戳印三个圆圈纹的组合纹饰。残宽7.7、残高8、壁厚0.4厘米(图一四∶11)。

标本T0415⑩∶91,夹砂灰褐陶,夹心胎。圆唇。上腹部饰圆圈纹、交叉点线纹,以及点线纹为底、其上磨光折线的组合纹饰,不甚规整。复原口径15.2、残高7.8、壁厚0.5~0.9厘米(图一四∶8)。

Ac型 上腹部微曲,呈喇叭口状,下腹斜直内收。

标本T0315⑫∶104,泥质黄褐陶,夹心胎,胎心呈灰色。圆唇,上腹部微曲,折腹,折棱明显。上腹部饰两周短斜线点线纹、一周戳印人字形点线纹,点线纹均浅淡。残宽6.7、残高6.6、壁厚0.5厘米(图一四∶13)。

Ad型 上腹部竖直或微敞,下腹部圆弧内收。

标本T0415⑩∶92,夹砂灰褐陶,褐胎,部分胎色呈红褐色。内壁上腹部见纵向磨痕,内收的下腹部为横向磨痕。圆唇,上腹部斜直微敞,下腹部圆弧内收后,又近竖直。上腹部饰戳印圆圈纹、磨光条带,以及交叉点线纹、戳印圆圈纹与平行短斜线点线纹组成的组合纹饰,点线纹印痕深。残宽6.1、残高6.5、壁厚0.7厘米(图一四∶14)。

B型 大敞口,斜直腹。部分口沿略内折。

标本T0215⑨∶36,夹砂灰褐陶,褐胎。圆唇。素面。口沿上立有两枚小立柱。残宽8.1、残高约6.6、壁厚0.7厘米(图一四∶15)。

C型 敛口,双曲腹,下腹部斜直内收。

仅1件。T0315③∶61,夹砂黑褐陶,黑褐胎。圆唇。上腹部饰两组方向相交的平行短斜线点线纹、两周戳印圆圈纹。复原口径约12.4、残高6.1、壁厚0.4厘米(图一四∶12)。

3.壶

标本T0215⑨∶41,夹砂灰褐陶,灰胎。颈肩部内壁残留泥条盘筑痕迹。侈口,花边唇,长颈,溜肩,鼓腹。唇面连续压印,印痕浅;器身饰戳印圆圈纹及点线纹为底、其上磨光折线的组合纹饰。口径6.6、残高9.7、壁厚0.5厘米(图一三∶9)。

4.釜

标本T0812③∶29,夹粗砂橙黄陶,内壁灰褐色,灰胎。颈肩部残留明显的泥条或泥片贴筑痕迹。侈口,折沿,束颈,肩部斜直。唇面连续压印细绳纹,口沿内壁饰纵向刻划线纹,肩部饰斜向细绳纹,纹饰不规则。复原口径13、残高6.6、肩部壁厚0.7厘米(图一四∶5)。

图一四 长田遗址出土陶钵、陶釜及修理陶片

标本T0814④a∶4,夹粗砂灰黄陶,灰胎。颈肩部残留明显的泥条或泥片贴筑及指压痕迹。侈口,折沿,束颈,肩部斜直。唇面斜向连续压印细绳纹,肩部饰纵向细绳纹,纹饰浅淡不规则。复原口径约15、残高8.5、肩部壁厚0.9厘米(图一四∶1)。

标本T0314⑪∶185,夹粗砂橙红陶,内壁灰黄色,灰胎,陶胎断面可见明显的小砾石颗粒。颈肩部内壁及近唇处均可见明显的泥片贴筑痕迹。侈口,折沿,肩部较平。唇面压印斜向绳纹。复原口径约15、残高5.3、肩部壁厚0.9厘米(图一四∶2)。

标本T0315⑫∶78,夹砂橙红陶,内壁呈灰色,灰胎。内壁有明显的泥片贴筑痕迹。侈口,折沿,方唇,圆鼓肩。肩部饰纵向细绳纹,纹饰较浅淡。复原口径约13、残高8.7、肩部壁厚0.6厘米(图一四∶3)。

5.修理陶片

利用破碎陶片,大致修整成圆形或长方形,将断茬磨制平整。以圆形为主。少量中心穿孔,可作为纺轮使用。大部分未穿孔,用途不明。

标本T0215⑥∶42,夹砂黑陶,褐胎。平面近圆形,断茬打制修理,未见磨痕。表面饰滚印绳纹,应为长颈罐残片制成。直径约3.2、厚0.7厘米(图一四∶20)。

标本T0315⑫∶12,夹砂红褐陶,夹心胎。平面近圆形,断茬磨平。表面饰竹篾类工具刻划的交叉线纹。直径3.5~3.8、厚0.5厘米(图一四∶19)。

标本T0215④b∶3,夹砂黑陶,夹心胎。平面近圆形,断茬打制修理,未见磨痕。表面饰点线纹,应为罐类残片制成。直径3.8~4.1、厚0.6厘米(图一四∶18)。

标本T0215⑪∶28,夹砂灰褐陶,灰褐胎。平面近圆形,断茬打制修理,见少量磨痕。素面。直径3.3~3.5、厚0.5厘米(图一四∶21)。

标本T0314⑪∶227,夹砂灰陶,灰胎。平面近圆角长方形,断茬磨平。表面饰交叉点线纹。长4.8、宽3.2、厚0.5厘米(图一四∶17)。

五 结语

长田遗址出土的陶器纹饰,主要有以下特征:

1.戳印圆圈纹只与点线纹及以点线纹为底、其上磨光各种几何纹的组合纹饰共同施于同一陶器上,见于罐、壶及钵类,施该类纹饰的陶器基本为圆唇或尖圆唇,制作多较精细,器型规整,内外壁刮磨光亮,纹饰对称精美。戳印的圆圈纹,以正圆形为主,零星见有椭圆形、不规则圆形,推测戳印的工具可能为加工的竹、木类圆管,或截取小体型动物肢骨的骨干。点线纹多为戳印的连续方形、锯齿状或不规则点状线纹,可能使用篦类工具戳印。以点线纹为基本装饰元素的陶器,器类最丰富、器形最多样、器型规则且纹饰精美。

2.刻划纹,以重线波浪纹、交叉线纹为主,前者数量多于后者,主要见于折沿罐、卷沿罐类。重线波浪纹以似竹篾类工具刻划而成,多在罐类上腹部施2~4周,也有斜向的重线波浪纹,刻划多较随意,风格粗犷;交叉线纹以竹篾类或尖锐工具刻划而成。纹饰带下缘,多对称有乳钉纹,以一枚或两枚并列为一组,少部分为短条的附加堆纹,仍对称分布。施该类纹饰的陶器均为花边唇,以刃状或圆棍状工具连续压印唇面形成,以前者为主。遗址出土的大量使用砾石,部分扁长条状砾石的一端由两面对磨成较厚的刃,或是作为制作花边唇的工具之一。

3.滚印绳纹主要见于长颈罐。该类陶器唇面较宽,多花边唇,以滚印细绳纹为主,纹饰细密浅淡不规则,少量为压印的锯齿状花边唇。口沿外或贴筑附加堆纹一周;颈肩部多施刻划纹,以交叉线纹、斜向或纵向重线“S”形纹为主,少量施点线纹;腹部滚印绳纹,其上磨光折线或其他组合纹饰。极少量折沿罐也通体施滚印细绳纹。

4.稀疏、不规则的绳纹,仅见于釜,以细绳纹为主。釜的制作工艺相对粗糙:陶土不经淘洗,器内外壁不经刮磨或磨光,腹部及底壁薄,圆鼓肩壁厚,颈肩部内壁大多有明显的贴筑及指压痕迹。部分釜的颈肩部压印稀疏的纵向细绳纹,排列无序,疏密相间,或有交叉;唇面多不规则,部分唇面压印绳纹。推测压印细绳纹主要目的为使颈肩部的泥条或泥片贴合更紧密,而非以装饰为主要目的。

5.少量上腹部施平行短斜线或交叉点线纹的罐,唇面也压印呈花边或锯齿状。少量罐、壶、钵制作及刮磨修整相对粗糙,虽也施戳印圆圈纹、点线纹及磨光组合纹饰,但纹饰不规则,手法略显生硬、拘谨、粗陋。

6.在施戳印圆圈纹、点线纹的残片上,发现了少量残留的红色颜料。该遗址不仅出土了作为颜料的矿石,还发现刃缘残留颜料的石片,应为切割颜料所留。

戳印纹与刻划纹为该遗址最具特色的两类纹饰,二者风格迥异。戳印纹规整对称、繁复精美,刻划纹粗犷豪放,恣意随性,但戳印纹陶器中也有极少量唇面压印呈花边状、内外壁打磨不甚光亮、戳印纹饰相对粗陋的,而刻划纹中也存在极少量重线波浪纹线条流畅、对称、规整的陶器。从施纹风格看,更像是两类不同风格而关系紧密的人群相伴而生。

颜料及切割颜料的工具、涂抹颜料的陶片的出现,说明当时的人类已经有了尚红的观念,或为美观装饰,或为崇拜祭祀。

该遗址出土的石制品,从原料选择、毛坯加工修型、工具加工、使用工具到工具的再加工、再使用及废弃过程,构成了完整的“操作链”,特别是大量制作工具、石片及坯、半成品的存在,说明了该遗址很可能为一处石器制造场所。

遗址出土遗物在器型、种类、组合、纹饰、制作方式等方面,早晚差异不明显,但在晚期堆积中出现了范,也零星发现了尖底足。范的发现,表明至迟在遗址的最晚阶段,金属铸造工艺已经出现。然而,从本地陶器烧造工艺来看,陶器表面均呈现因火候不均而陶色斑驳的现象,推测陶器基本为平地堆烧。而平地堆烧的烧成温度有限,很难达到冶炼铜矿石的温度要求。出土的两件石范,一件应为剑、矛类尖状武器的外范,另一件可能为大型铜容器的外范残件,但从纹饰来看,与滇中、滇西及滇西北区域已发现的青铜文化差异明显,可能并非制造本地铜器的范。尖底足似为袋足残件,而袋足器并非金沙江流域新石器至青铜时代的本地器型,应为外来文化因素。因此,该区域金属铸造工艺的出现,更可能是随外来文化因素传入,而非本地自身发展起来。

石器成品以磨制条形斧、锛、穿孔刀、镞等为主,陶器以罐、钵、壶等器类为主,流行戳印点线纹、刻划纹等,这类遗存广泛分布于金沙江中游及其支流地区,如元谋大墩子[2]、宾川白羊村[3]、永仁磨盘地[4]、永胜枣子坪[5]等遗址。大墩子、磨盘地测年相对较晚,约距今3210±90、距今3400年;据近年白羊村遗址第二次发掘的测年[6],与长田遗址文化面貌相近的白羊村早、中期遗存年代大致为距今4600~4100年。长田遗址文化面貌较单一,从早至晚未发生质变,年代跨度较小,推测其年代大致为距今4000年前后。

项目负责人:刘 旭

发掘:何林珊 刘春成 李田广

李少云 何永超 李学雁

整理:何林珊 余明辉 李少云

摄影:宋家兴

绘图:余明辉 施慧超 刘春成

执笔:何林珊 余明辉 李少云

李田广 何永超 李学雁