故宫博物院藏镶嵌绿松石的文物修复技艺的传承与创新

2023-05-06孙鸥张汉东

孙鸥,张汉东

1.故宫博物院,北京 100009 2.湖北省地质局第八地质大队,湖北 441057

前言

绿松石因其颜色艳丽、产出稀缺,是贵族阶层享用的装饰物品,也是身份与地位的象征[1]。绿松石的历史悠久,具有深厚的文化内涵,在裴李岗文化遗址(7500~9000 年)中就有绿松石饰品出土[2],从夏商时期(3500~3800 年)出土的二里头遗址中还发现了最早的绿松石作坊,并出土了“绿松石龙形器”,由2000 余块各种形状的绿松石碎片组合而成,每片仅有2~9 mm,厚度仅1 mm,粘嵌于木、革之类的有机物上。另一件“绿松石寿面纹铜牌饰”,青铜铸出的圆角凹腰状的牌体正面呈弧凸型,其上铸出兽面纹凹槽,再以细小的绿松石片镶嵌其中,打磨平整。保留至今还光亮如新,可见镶嵌技艺的高超[3]。创造了中国绿松石镶嵌之最,也开创了绿松石立体镶嵌工艺的先河。绿松石不仅成为了威严和权利的象征,还被列为藏传佛教中佛门七宝之一。

绿松石镶嵌工艺系指将块状绿松石切割成薄片,再切割出细小粒状或片状材料嵌入另一件以木质,金属,漆器为基底器物上的装饰工艺,这种工艺的突出特点是主体纹饰通过绿松石的裁切拼接与基底材质的形状和色泽配合表现出特有的视觉艺术效果,使得整个物体呈现出浑然一体的复合性工艺。以此构成各种图案花纹或具有宗教意义的纹饰等,表达吉祥美好的寓意以及宗教意义[4]。

绿松石的镶嵌工艺发展到清代,由于国力富强,绿松石的开采量扩大,绿松石的制作工艺达到炉火纯青的程度。清代乾隆年间镶嵌工艺发展到顶峰,造办处专门设有镶嵌作。故宫博物院收藏的4.2 万件宗教文物中,80%都是藏传佛教的文物,多使用绿松石镶嵌工艺[5]。因此宫中收藏有大量绿松石镶嵌的藏传佛教以及首饰、摆件等文物,嵌件因年久失修,粘接剂使用传统粘蜡胶或天然鱼鳔胶,因混入灰尘粘接剂老化失效,缺失嵌件情况严重,导致大量文物坏损,需要补配嵌件的修复量很大。故宫博物院自建国后成立了文物修复厂,现为文保科技部镶嵌修复室负责院内常规镶嵌类文物的修复与传承,修复技艺是沿袭了明清时期使用的基本工具如搜弓子、镊子、凿子、刻刀、砂纸等,同时还使用电动工具如加热板、台式玉雕机,微型雕刻机、吸尘设备等。传统的补配缺失嵌件的步骤方法一直延续至今。但因镶嵌修复室的修复人员少,修复的文物多,补配嵌件的工作量大,耗时长。纯手工制作,有手工雕刻的神韵,但效率低,修复时间耗时费力。绿松石原料价格日益上涨,所以如何提高绿松石镶嵌修复的效率,提高修复质量,节约原材料是迫在眉睫的问题。

以往对绿松石镶嵌工艺的文献中未见文物修复过程的相关报道,如李存信撰写的“二里头遗址绿松石龙形器的清理与仿制修复”文章中,仅使用环氧树脂材料进行了仿制复原,未有真材实料的修复过程[6]。另外吕林素等人撰写的《绿松石加工技法》文中详细描写了现代绿松石的加工技法,未写绿松石的镶嵌工艺[7]。本文将通过故宫博物院收藏的一件绿松石镶嵌精品文物“普贤行愿品经盒”的修复过程,总结并研究绿松石镶嵌工艺的材质特性、形制特征、传统制作技法与现代科技的有机结合,解决修复中的难点。此件文物的修复为类似的镶嵌修复提供了参考数据。

1 传统绿松石镶嵌工艺

一般来讲,传统绿松石镶嵌工艺基本上都是从原始的制石工艺逐渐发展起来的。随着历朝历代审美转变以及镶嵌材料的不断丰富,传统绿松石镶嵌工艺也愈发的精细与专业,也会与多种宝玉石材质组合成百宝镶嵌,形成更加丰富的色彩图案。绿松石材质硬度不一,硬度决定使用什么方法和工具来制作,“瓷松”(摩氏硬度在5.3~6.0)的制作方法与其他玉器制作工艺基本一致,使用金刚砂等硬质工具反复琢磨。“硬松”(摩氏硬度5 左右)比其他玉石质地软,制作时相对简单,仅仅使用锉刀等工具打磨即可。绿松石镶嵌工艺传统制作方法大致可以五个步骤,具体如下。

1.1 切割

绿松石一般是块状矿物体,在制作前,先需要进行切割,传统的切割有三种,第一种方法是用砂岩石片制成的硬质石锯做工具进行切割,在锯的过程中要在切口处不断加水和砂。第二种方法是用马鬃绳等软质工具切割,在切取绿松石材料时要在切口处不断加水和砂子,选用砂粒的硬度至少要与绿松石的硬度相当或更硬一点。第三种砣切法,现代常用,即用轴承转轮,使用金刚砂片进行切割。

1.2 琢磨

琢磨可分为三步,第一步为粗雕,将切割好的绿松石片利用遮脏蔽绺的方法,把绺裂等杂质去除,留取优质的部分,打磨出胚型。第二步为粗磨,使用砂石锉刀等工具打磨,进一步细化造型。第三步为精雕,使用精细的工具蘸水和砂石,进行细节的雕琢。

1.3 施纹

经过精雕后绿松石,使用片状或尖状的砣片蘸金刚砂和水进行雕刻。可刻画出直线、曲线、圆圈等各种纹饰[8]。此步骤正是赋予绿松石雕刻神韵的重要步骤,可谓精雕细刻。

1.4 抛光

抛光是最后一道工序,原始抛光是使用兽皮、竹板,木板等材质上进行磨抛,现代使用砂纸,抛光膏等由粗到细进行抛光,直到表面光亮。

1.5 镶嵌

镶嵌是将抛光好的嵌件嵌入主体材质中,要求的工艺水平更高,嵌件大了嵌不进主体材质,嵌件小了又容易从主体材质上掉落。镶嵌可分为五种方法。

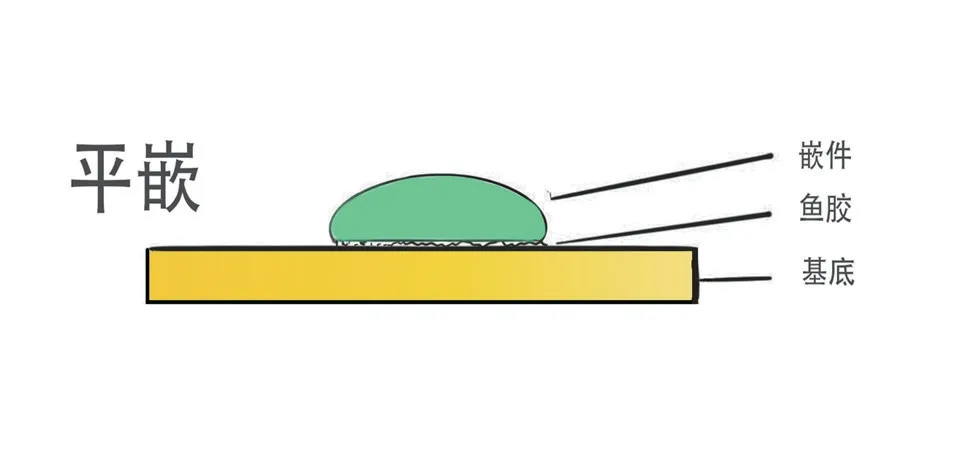

(1)“平嵌”是将绿松石嵌件底面磨平,按照所需图案拼接,上面再刻画花纹,并使用胶粘剂与基底材质粘接。嵌件与基底材质之间基本没有缝隙,所以使用“鱼胶”、“骨胶”等胶粘剂。使用这种绿松石镶嵌方法,嵌件因胶粘剂的老化特别容易松动脱落,嵌件遗失情况非常严重(图1a、1b)。

图1a“平嵌”文物展示图(故宫博物院藏品)Fig.1a "flat embedded" cultural relics display

图1b“平嵌”平面示意图(孙鸥手绘)Fig.1b "Flat embedded" plane schematic

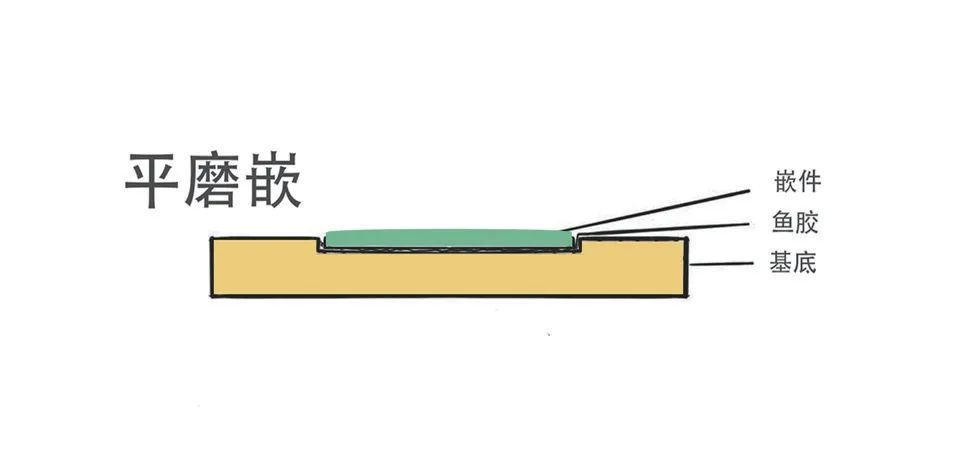

(2)“平磨嵌”是将很薄的绿松石嵌件底面磨平,根据所需纹饰,基底材质上刻画并挖1~2 mm 凹槽,将嵌件嵌在基底材质的凹槽中,嵌件与基底材质表面磨平,镶嵌物上刻画花纹,因嵌件与凹槽紧密结合,所以粘接剂使用“鱼胶”或“粘蜡胶”粘接。此种镶嵌方法,嵌件相对牢固,但因时间久远,也会有部分脱落(图2a、2b)。

图2a“平磨嵌”文物展示图(故宫博物院藏品)Fig.2a "flat grinding inlay" cultural relics

图2b“平磨嵌”平面示意图(孙鸥手绘)Fig.2b "flat grinding inlay" plane schematic

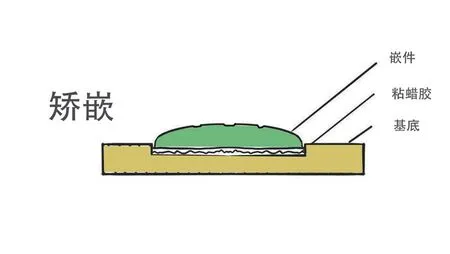

(3)“矫嵌”是在绿松石嵌件上面雕刻起伏后,底面磨平,基底材质深挖2 mm 左右深的凹槽,将嵌件嵌入基底材质凹槽中,利用嵌件颜色、起伏变化刻画生动的人物形象与纹饰等,属于高浮雕技法,显现半立体效果[9]。此种镶嵌方法因嵌件厚重,与基底材质不能完全吻合,所以使用有厚度的“粘蜡胶”进行粘接(图3a、3b)。

图3a“矫嵌”文物展示图(故宫博物院藏品)Fig.3a "embedded" cultural relics display

图3b“矫嵌”平面示意图(孙鸥手绘)Fig.3b "Orthopedic" plane schematic

(4)“弧形嵌”所指的基底材质是立体的,比如笔筒或花觚等有外弧造型的,嵌件雕刻时底面也要有相应的弧度与胎体材质弧度基本贴合。制作难度加大,嵌件与底面会有空隙,吻合度有误差,所以嵌入凹槽后通常使用“粘蜡胶”粘接(图4a、4b)。

图4a“弧形嵌”文物展示图(故宫博物院藏品)Fig.4a "Arc embedded" cultural relics display

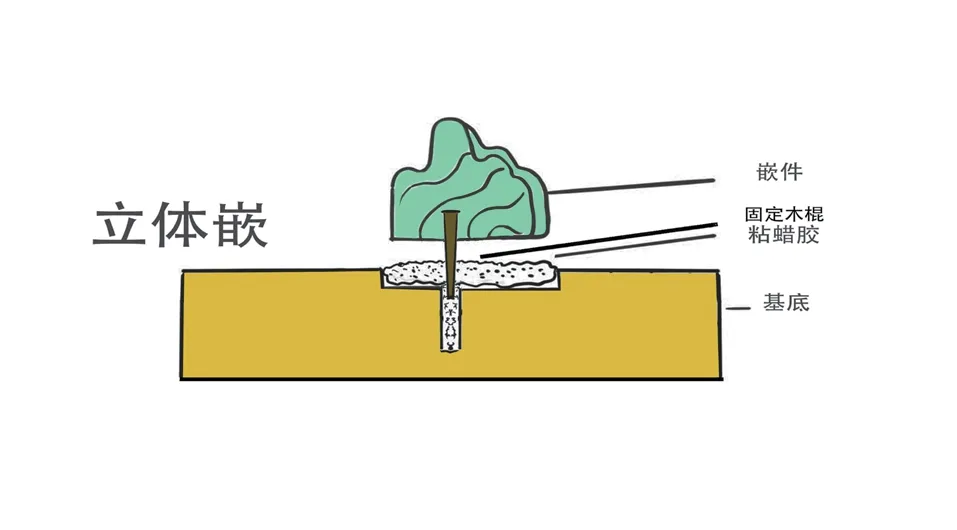

(5)“立体嵌”是将造型完整圆雕型的立体嵌件嵌于基底材质上,此嵌件形体大,重量沉,因此固定方式有别于其他镶嵌方式。在嵌件的底面和基底材质上面对应打孔,在孔中间插入细小木棍,基底材质上挖3~5 mm 深的凹槽,将插入木棍的嵌件一起使用粘蜡胶进行粘接,小木棍起到加固嵌件的作用,使整体更加立体完整(图5a、5b)。

图5a“立体嵌”文物展示图(故宫博物院藏品)Fig.5a "three-dimensional embedded"

图5b“立体嵌”平面示意图(孙鸥手绘)Fig.5b "Stereo embedded" plane schematic

2 绿松石镶嵌工艺的文物修复实例

2.1“普贤行愿品经盒”基本情况及伤况

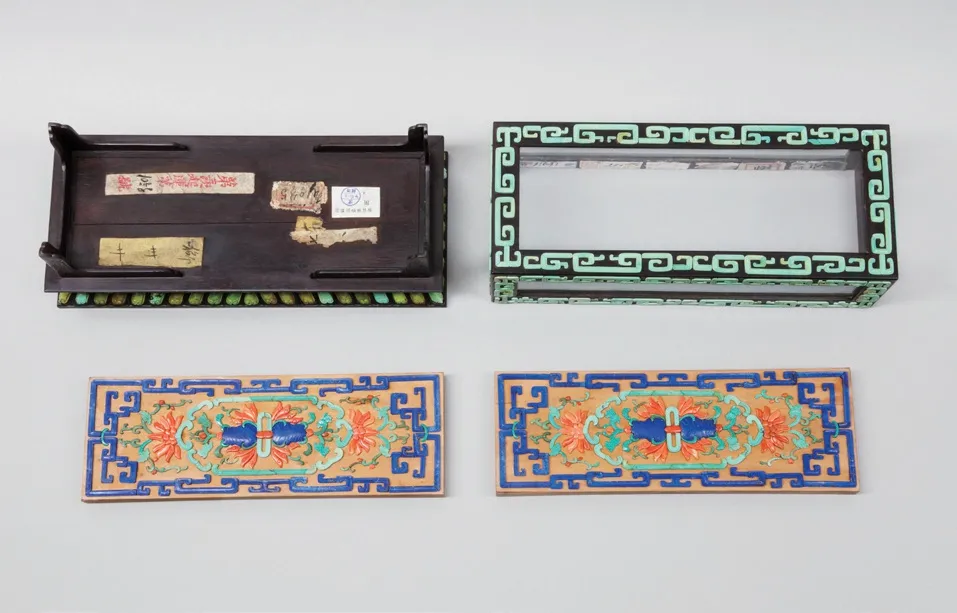

故宫博物院藏“普贤行愿品经盒”是存放“普贤行愿品经书”的盒具,属于一部重要的佛教经典,为汉藏两系佛教所共同重视的经典文物。经盒整体尺寸为长25.3 mm,宽10.5 mm,高13 mm,上下分盒盖、须弥底座、盒内经板三部分(图6、图7)。

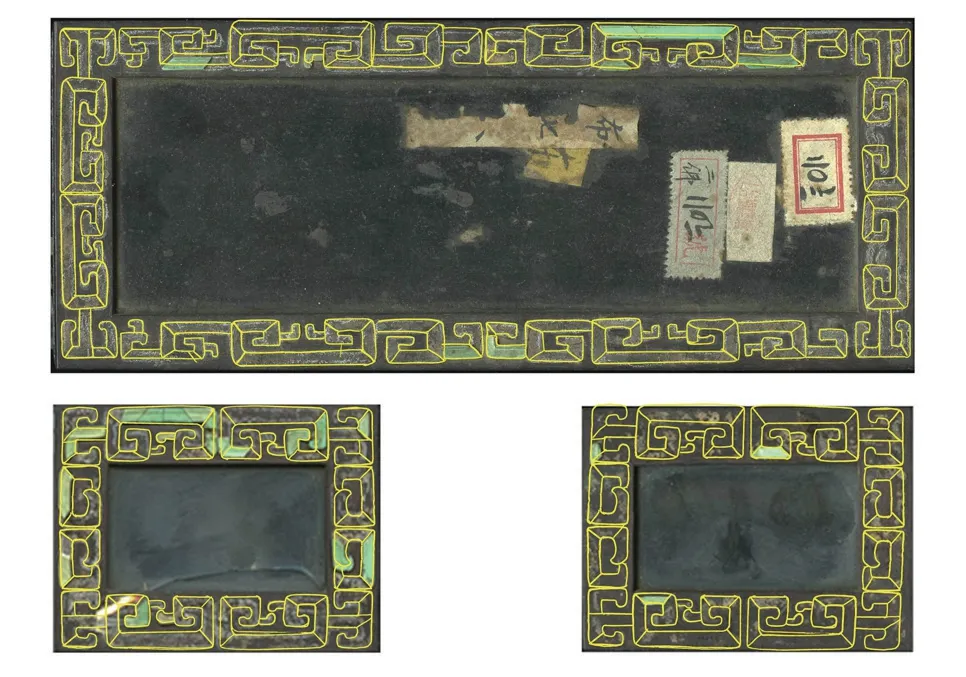

图6“普贤行愿品经盒”修复前(故宫博物院藏品)Fig.6 "Puxian Wish Sutra Box" before repair

图7“普贤行愿品经盒”经板修复前(故宫博物院藏品)Fig.7 Before the warp plate of the "Puxian Wish Prayer Box" was repaired

盒体整体使用了绿松石镶嵌工艺中“平嵌”工艺,上盖五个侧面中间为透明玻璃,边框为紫檀木,使用细小嵌件拼接组合成绿松石回纹,并使用鱼鳔胶粘接基底紫檀木上。莲花瓣型须弥底座上也同样镶嵌了绿松石花瓣。盒内经板是散发淡淡清香的檀香木,正面以及背面“平嵌”粘接绿松石、青金石、珊瑚雕刻拼接出非常精美的莲花纹饰。两块经板内部打开上下三页缂丝经卷,上面绣画八宝图样,底面绘画护法神四大金刚及藏满蒙汉四体文字。

“普贤行愿品经盒”在清代制作时使用传统的绿松石镶嵌方法,如此薄小的嵌件只能手工打磨加工,每一片嵌件采取平磨的方式一点点打磨抛光。还原制作过程可大致分为绘图设计、选料、切割、琢磨、施纹、抛光、粘接镶嵌等基本步骤。制作过程耗费了大量的人力、物力以及选取珍贵的材料,可见其珍贵程度。

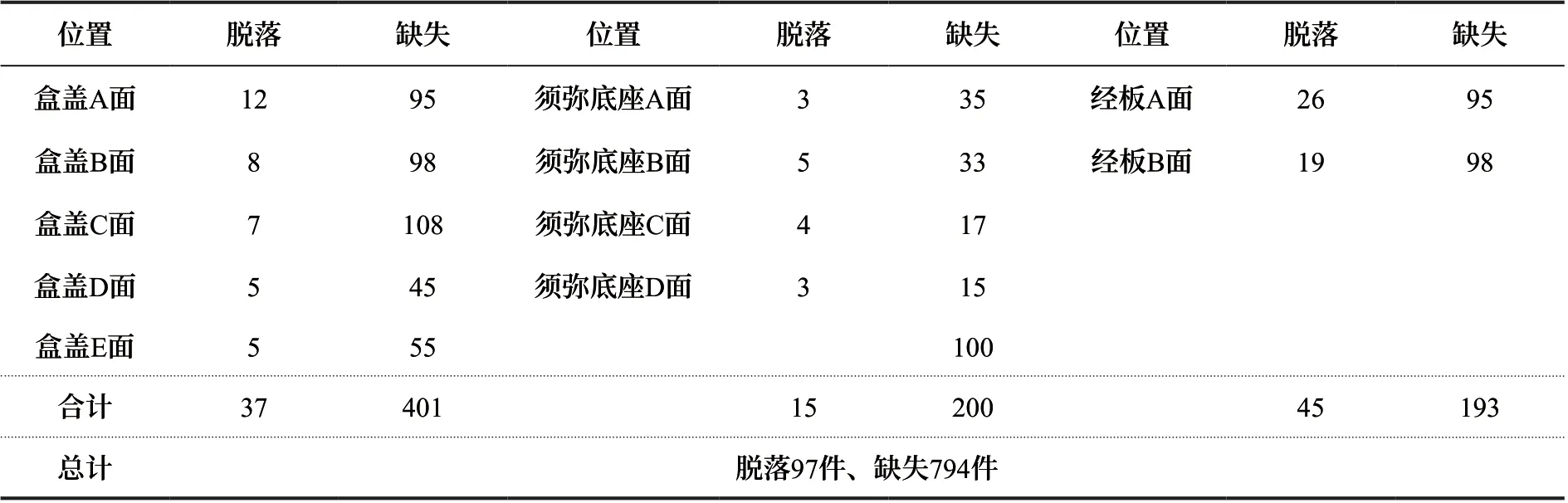

此件文物送修时布满灰尘。胶粘剂使用的是清代鱼鳔胶(黄鱼鳔熬制),因老化和灰尘的渗入,鱼鳔胶粘性失效,导致嵌件脱落缺失严重,盒体及须弥座仅保留了几件残存的嵌件,从残留胶粘剂痕迹可以推断出缺失嵌件的轮廓外形,嵌件以小块拼接组合出纹饰造型,有整块缺失,也有嵌件断裂部分缺失的。嵌件具有薄、窄、长的特点,嵌件约有1 mm 厚,2 mm 宽,2~30 mm 长。经统计脱落嵌件97 块需粘接,缺失嵌件794 块需补配。具体情况见下表1。

表1“普贤行愿品经盒”的伤况统计表Table 1 Injury statistics chart of the "Puxian Wish Sutra Box"

2.2 绿松石镶嵌材料分析

2.2.1 绿松石颜色特征

绿松石为自然界的含水的铜铝磷酸盐矿物。常与埃洛石、高岭石、石英、云母、褐铁矿、磷铝石等矿物共生。高岭石等加入的比例直接影响绿松石的品质。化学成分为CuAl6(PO4)4(OH)8·5H2O,常含Fe 和Zn。其化学成分理论值为含P2O534.12%,Al2O336.84%,CuO 9.57%,H2O 19.47%[10]。

绿松石的颜色多样,可以分为蓝色、绿色、黄色、其他颜色。一般认为Cu2+为绿松石呈蓝色调的主要原因,Fe3+导致绿松石为绿色调,随着Fe3+离子含量的增加,绿松石则由蔚蓝色变为绿色、黄绿色。绿松石是一种含水的矿物,水的含量一般在15%~20%之间。其中以结构水、结晶水及吸附水三种形式存在。随着风化程度的加强,绿松石中的水含量逐渐降低。结构水、结晶水及水的流失,将导致绿松石结构完善程度的降低,从而改变绿松石颜色的色调(色相)、明度和彩度(饱和度)。随着Cu2+和水的逐渐流失,绿松石的颜色将由蔚蓝色变成绿色以至灰白色。因天然优质松石的稀缺,导致不法商家使用硬度不高颜色差的绿松石利用化学手段造假,可以使用浸蜡、浸胶、灌胶(注胶)、冻胶、电化学处理、染色(挂色、顺色、上色)浸油、修补、酸洗等提高绿松石品质。

2.2.2 绿松石产地

绿松石通常与其他材料共生,提纯量低,通常与伴生矿共生,例如与硅酸盐类水铝英石、埃洛石、高岭石或磷酸盐类磷铝石、磷结核往往与碳结合形成为黑色。往往10吨的矿石只能取得1公斤的矿石原料。开采的产地主要以湖北、安徽、陕西、河南等地产出,纯度高,硬度高的蓝色至绿色的绿松石产量很少。每个地区矿产的绿松石有不同的特征区别。

2.2.3 硬度特征

绿松石通常呈致密块状、鱼籽状、皮壳状等隐晶质集合体。原石大致可分为结核状、侵染状、脉状三种。摩氏硬度在5.3~6.0 的,称为“瓷松”,多呈玻璃光泽,以艳丽、纯正、均匀之天蓝色为上品。摩氏硬度5左右称之为“硬松”,呈现蜡状光泽、蓝色绿色居多,颜色纯正,属于中高档次。摩氏硬度小于4,称为“泡松或面松”土状光泽,色淡不净,系风化失水引起,属低档品。

2.2.4 镶嵌特征

绿松石充填裂隙、空隙、破碎的岩石内,碎屑物质批次胶结在一起,绿松石呈星点状产出。绿松石原料常伴有白色细纹、斑点、褐黑色网纹(铁线)、或暗黑色矿物杂质。因此尽量去除绿松石杂质,保留优质绿松石,只能切割成细小块状,在切割打磨过程中还会出现断裂等情况。绿松石软硬不一,绿松石因生长在沙石固化的石缝之间的薄而细小的原石块,很少有大型厚重完美的绿松石。其作品在早期也多是一些简单的小挂饰,之后发现的带有绿松石的装饰品也多以小而薄的石片与其他材料镶嵌而合成。绿松石的这种自然特性决定了它在制作技术上与镶嵌工艺的密切关系(图8)。

图8 绿松石镶嵌状在硅质板岩中(孙鸥手绘)Fig.8 Turquoise mosaic in siliceous slate

绿松石有别于其他宝玉石,具有含水性,硬度不一,颜色多样性,提纯率低,矿产资源少,杂质多等基本特性。确定绿松石选配标准。针对此次修复“普贤行愿品经盒”上的绿松石选料,对比了各地区产出的绿松石原矿,并查阅相关资料,选择湖北竹山县绿松石,此地区挖掘历史悠久,在清代已大规模开采,提供清宫贡品所需[11]。挑选补配嵌件原料时选择颜色偏绿的硬松,选取跟文物需补配的绿松石颜色、硬度、质地相近,无绺裂无铁线,杂质少,块度偏大,没有经过灌胶等加工处理过的绿松石为最佳(图9)。

图9 去皮后偏绿色绿松石原料(张汉东提供)Fig.9 Green turquoise raw material after peeling

2.3 经盒修复实践

本文采用传统与创新的结合方法对“普贤行愿品经盒”进行修复,主要修复过程为制定方案、选料、切割、电脑雕刻机雕刻、施纹修整、抛光、粘接等步骤。

2.3.1 制定修复方案

修复前依据残存胶粘剂痕迹绘制缺失嵌件的修复伤况图,还原文物的原始图案。补全缺失部分的图样,经盒盖前侧面和后侧面(图10)、经盒顶面、左侧面右侧面(图11)、以及经盒内部经板上下面纹饰(图12)。分析纹饰规律变化,制定修复方案。

图10 盒盖前侧面和后侧面(孙鸥手绘)Fig.10 Front and rear sides of the lid

图11 盒盖顶面、左侧面和右侧面(孙鸥手绘)Fig.11 The top, left and right sides of the lid

图12 经板上下面(孙鸥手绘)Fig.12 Above the warp plate

2.3.2 选料

将挑选出与文物补配的嵌件品质相当的绿松石原料,去除外部的杂质,仔细观察可用优质部分,并用油性笔画出可用部分,待用。

2.3.3 切割

切割过程中绿松石也有断裂情况,使用时只能将绺裂以及黑色杂质去除。切割机选择切割片仅有0.44 mm的切割片,设定切割距离进行等距切割,将绿松石切2 mm厚薄片,再使用砂纸磨平到1 mm左右待用。

2.3.4 电脑雕刻机雕刻

刚开始修复此件文物时,使用传统绿松石镶嵌的制作方法,嵌件磨到一毫米左右厚度后,轻轻一碰就很容易断裂,导致嵌件不完整,一天仅仅能打磨完整嵌件四五件,进展很慢,费时费力。修复半年后实在难以进行,导致停滞,调整修复方案。

经过分析,问题主要出现在外形捜刻这一步,经过考察市场引进数控电脑雕刻机协助修复,选用法国嘉宝IS400VOLUME 设备是近年来国际上出现的完全由电脑控制的全自动的工艺生产设备,在现代广告、首饰、玉石、木质等行业广泛应用,可以准确的按设计指令进行雕刻,具有准确、多批次、速度快的效果,但未曾有应用在文物修复中的先例。将此设备与文物修复结合,是首次尝试,也是提高效率的重大突破。

首先将文物缺失嵌件的相同外形的嵌件做统计,纹饰找出规律,并使用iPad 中的procreate 软件制作修复图。将绘制的图样扫描输入电脑,电脑中使用photoshop 软件将图形变成勾线图,排版在切割好的绿松石薄片上(图13)。经过反复调试,选用玉雕的金刚砂钻头,钻头尺寸为1 mm,运行速度变慢,设置好程序,调整好钻头,进行雕刻(图14)。方便快捷的完成粗雕捜刻外形的过程(图15)。因排版时充分利用绿松石材料的平面空间,也很节省原材料。突破了此处修复瓶颈,可以顺利地进行修复,陆续修复了三年。

图13 雕刻前电脑排版Fig.13 Computer typesetting before engraving

图14 电脑雕刻机雕刻中Fig.14 Computer engraving machine engraving

图15 电脑雕刻机雕刻完成Fig.15 The engraving of the computer engraving machine is completed

2.3.5 施纹修整

数控电脑雕刻机的解决了绿松石嵌件的外形粗雕问题,批量生产,并保证嵌件的完整性,断裂少。但作为修复,电脑雕刻机缺少手工雕刻灵动的艺术效果,因此后期的还是要用手工细雕的方式进行修整,修复中使用微型手柄雕刻机安装金刚砂钻头,小锉刀分批次将嵌件纹饰勾画出来,使嵌件与文物更加的匹配(图16),达到融为一体的效果。

图16 施纹修整Fig.16 Texture dressing

2.3.6 抛光

使用砂纸或砂纸卷由200、400、600、1000、1500 型号,对细雕后的嵌件依次进行打磨,可将嵌件暂时粘在平板上,轻轻进行打磨抛光。抛光至与文物嵌件亮度一致(图17)。

图17 抛光见亮Fig.17 Polishing is bright

2.3.7 粘接

分批次进行粘接修复,顺序为先修底座,然后修顶盖绿松石嵌件(图18),最后粘接经板(图19),粘接时使用熬制粘稠的鱼鳔胶,粘接并使用沙袋压制一晚,第二天粘接牢固,并使用棉签将多余的胶粘剂擦拭干净。以此方法还修复补配青金石和珊瑚嵌件。整体粘接完成后,修复完成。

图18 粘接绿松石嵌件Fig.18 Bonding turquoise inserts

图19 粘接珊瑚嵌件Fig.19 Bonding coral inserts

图21 修复后完整图Fig.21 The complete figure after repair

3 绿松石镶嵌工艺的传承与创新

“普贤行愿品经盒”的修复遵守了原材料原工艺的修复理念,修复后效果还原了文物原有纹饰特点,保留了文物原始信息(图20)。绿松石镶嵌文物的传统修复技法不能一成不变,需要在传承和实践中取其精华,弃其糟粕,从而形成更加科学的、快捷的工艺技艺,并随着社会的发展,科技的进步不断地完善。此文物修复完成后作为故宫博物院收藏的绿松石镶嵌的经典文物,为日后的大量修复此类型文物提供了典型案例(图21)。随着故宫文物展出量的增多,修复量也会急剧增加,修复中总结现代科技改进传统工艺存在的不足与缺陷,传统工艺与现代科技有机结合,如何能高效高质的进行修复,节约珍贵的宝玉石材料,是我们必须深入研究的方向。

图20 修复后分解图Fig.20 Exploded view after repair

参考文献 / REFERENCE

[1] 李强.和氏璧绝非是绿松石吗[J].珠宝科技, 1994(01): 12.

[2] 张弛, 魏尼.裴李岗文化墓葬随葬品研究[J].古代文明,2008, 7(00): 1-20.

[3] 许宏.二里头的“中国之最”[J].中国文化遗产, 2009,29(01): 50-67.

[4] 秦小丽.跨文化视角下的绿松石与镶嵌礼仪饰品研究[J].中原文化研究, 2020, 8(06): 12-19.

[5] 张雪.故宫神秘的藏传佛教[J].文化博览, 2017,156(02): 80-82.

[6] 李存信.二里头遗址绿松石龙形器的清理与仿制复原[J].中原文化, 2006, (04): 92-96.

[7] 吕林素.李宏博, 张汉东.绿松石的加工技法[J].宝石和宝石学杂志, 2007, 34(02): 34-37.

[8] 孔德安.浅谈我国新石器时代绿松石器及制作工艺[J].考古, 2002, 416(05): 74-80.

[9] 张晓蒙.北京工艺美术大师 金漆镶嵌 匠心漆韵[J].时尚北京, 2021, 184(06): 92.

[10] 张蓓莉.系统宝石学[M].第二版.北京: 地质出版社,2006: 390-392.

[11] 蒋显福.东方圣玉绿松石[M].第一版.武汉: 湖北美术出版社, 2006: 293.