农村电子商务发展能否提升农民主观幸福感?

2023-05-06吴本健巩蓉蓉朱海波

吴本健 李 哲 巩蓉蓉 朱海波

“为中国人民谋幸福”是对新时代社会主要矛盾转换的有效呼应,是对人民日益增长的美好生活需要的真切回应。主观幸福感作为个体对自身实际状况的自我感知和评价,被用来衡量个体的福利状况或心理状态。“你幸福吗?”日益成为焦点问题,不断引发学术思考(刘同山,孔祥智,2015)。目前,学界或是从个人层面考察收入、创业动机、健康状况等因素等对主观幸福感的影响(程建青等,2020;陈璐,熊毛毛,2020;王海英等,2021);或是侧重家庭整体层面,测度社会保障、家庭规模、家庭经济地位等因素对主观幸福感的作用(刘志侃,程利娜,2019;胡晓鹏,李昕,2020;魏强等,2020);或是从社会层面考量公共服务的升级、生态环境的改善、社会关系的优化等是否能够有效提升个体的主观幸福感(Levinson,2012;王兵,杨宝,2018;邓敏,2019;石华平,易敏利,2020)。综而观之,在中国语境下,经济发展与政府政策努力的方向在于增进民生福祉和提升人民群众的幸福感。尤其近年来在国家“数字乡村”发展战略的指引下,以互联网技术为载体、网络销售为主导的电子商务加速向农村渗透,为农业增效、农村发展、农民增收提供了前所未有的机遇(马九杰,杨晨,2022)。相关数据显示,截至2019年底,全国农村网商超1 300万家(1)农业农村信息化专家咨询委员会.中国数字乡村发展报告(2020).农业农村部网.[2022-09-12]. http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202011/P020201129305930462590.pdf。,电子商务实现了全国832个贫困县全覆盖(2)农业农村信息化专家咨询委员会.中国数字乡村发展报告(2020).农业农村部网.[2022-09-12]. http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202011/P020201129305930462590.pdf。,农村电商公共服务体系进一步完善。2021年,中国农村网络零售额达到2.05万亿元,同比增长11.3%(秦芳等,2022)。到2020年,28个省(自治区、直辖市)的淘宝村数量已达5 425个(3)2020年中国淘宝村行业市场现状及发展趋势分析 淘宝村集约化、规模化发展.东方财富网.(2021-01-12)[2022-04-27].http://finance.eastmoney.com/a/202101121771869061.html。。淘宝村数量的快速增长从侧面反映了农村电商良好的前景。随着“数字乡村”建设的深入实施,以提升农民幸福感和获得感为价值导向的农村电商包容性发展成为新的时代命题。但反观学界对“农村电子商务是否提升农民幸福感”这一议题的研究,目前尚未达成一致的结论。研究者基于理论分析和实证研究形成了互斥的两种认识。一部分学者认为,电子商务发展既可以通过得到自我肯定这一直接效应来提升个体的幸福感(尹振涛等,2021),也可以通过促进信息的高效传递,拓宽人们的社会网络,增进彼此的信任感,继而提高农民的社会资本和创业能力,节省经济成本(刘晓倩,韩青,2018),促进农民增收(Correa et al.,2017;汪雨雨等,2020),提升农民的预期幸福感。另一部分学者则持相反的观点,认为电子商务并不是农民增收的关键因素,其既不具有实现经济效应的可持续性,也不具有正向的环境效应(刘平养,李东轩,2019)。当涉及具体使用群体时,农村电子商务的发展也可能存在“精英俘获”现象。“乡村精英”在电子商务的发展中具有资源禀赋的相对优势,这部分群体更容易享受到电子商务带来的“数字红利”(Bonfadelli, 2002;温涛,陈一明,2020),而综合能力薄弱的农民群体参与电子商务的机会明显不足。这种差距将会扩大贫富差距(李怡,柯杰升,2021),使处于弱势地位的农民群体产生自卑感、焦虑感与不幸福感。我们不禁思考,随着数字乡村战略的实施,被赋予人民美好生活需求期望的农村电子商务是否能够给农民带来幸福效应的正向影响?如果存在显著正向影响,其影响机制和特征又是怎样的?如果存在负向影响,又该如何识别出机制的不畅痛点,并将其打通?回答上述问题,有助于进一步优化农村电子商务发展生态,推进“数字乡村”建设进程,增进民生福祉。

鉴于此,本研究致力于探析农村电子商务对农民主观幸福感的影响。本文的贡献主要在于以下四点。第一,现有文献多对农村电子商务的经济效应进行研究,鲜有文献对农村电子商务的社会效应进行分析。本研究以农民的主观幸福感为研究对象,可实现对农村电子商务研究范围的有效补充。第二,本研究运用2021年中国农业科学院农业信息研究所对云南、贵州、陕西、甘肃4省7县农户随机抽样获得的调查数据,在一定程度上克服了已有文献中选用的省级数据的局限性,更符合以家庭这一微观单元为研究对象,致力于探索农村电子商务发展对农民主观幸福感影响的潜在机制。第三,受数据限制,现有文献尚未关注到不同网销途径对农民幸福感的影响。考虑到网销途径逐渐多样化,本研究重点分析了直播带货、大型平台电商、社交电商和地方自建平台四种网销途径对农民主观幸福感产生不同影响的原因,这或成为本研究的一个亮点。本文期望在政策制定和执行层面为贯彻和落实国家数字乡村发展战略提供理论支撑,为农村电子商务更好发展并惠及更多农户提供可资借鉴的思路。

一、理论分析与研究假说

(一)农村电子商务、收入水平与主观幸福感

作为一种心理感知,主观幸福感隐喻着个体的实际心理感受和自我评定。“幸福—收入悖论”(4)“幸福—收入悖论”即随着居民收入水平的提高,居民幸福感并没有明显上升,相反出现了下降趋势。或“幸福鸿沟”(5)“幸福鸿沟”即经济增长没有带来相应的幸福感增长,两者间出现了鸿沟。一直是学界讨论的话题。近年来,电子商务在农村蓬勃发展,为“数字乡村”建设提供了新动能、新载体,逐渐成为促进农民增收的重要工具之一。

诚然,由于小农生产的分散和低效,加之传统流通方式的阻滞,绝大部分农村地区的农产品、手工艺品等常常面临卖出难、缺乏市场竞争力等问题。尤其是一些季节性较强、易腐不耐运输、抗市场风险能力较弱的农产品,经常面临“增产不增收”的困境。加之农民本身获取信息的能力较低,造成处在弱势地位的农民更易被排斥在市场之外,从而增加自身的挫败感和不幸福感。而农村电子商务发展为解决上述难题提供了新的机遇。一方面,基于边际效应递减原理,互联网的信息属性及其所蕴含的信息福利,在已有信息存量较大的人群中能够带来的增益有限,而对原信息存量较少的“弱势人群”的主观幸福感的提升作用更大(鲁元平,王军鹏,2020)。农村电子商务的兴起,突破了地理、空间、时间的阻碍,无疑为打破“小农户”与“大市场”之间的信息壁垒、解决弱势群体信息不对称和销售不畅通等问题提供了可行性(孙浦阳等,2017)。农民借助电商平台能够更及时、准确地获取市场信息和消费者的需求(吴海琳,曾坤宁,2022),继而合理组织和安排生产,提高劳动生产率,减少农产品、手工艺品等滞销所带来的损失,最终实现资源的有效配置(唐跃桓等,2020),提高农民主观层面的福利。同时,农村电子商务的发展实现了农业生产科学化、中间环节简约化、销售决策智能化,有助于减少由于农业生产的盲目性增加的生产、经营和交易费用,提高交易效率,起到增加经营性收入的作用(何宇鹏,武舜臣,2019;邱子迅,周亚虹,2021)。这在一定程度上增强了农民对未来生活的信心,提升了农民的主观幸福感。另一方面,作为网络化的新型经济交易方式,农村电子商务凭借其成本较低、高渗透性、高带动性等优势为农产品销售提供了更广阔的市场空间,“短视频”“直播带货”等新型数字平台不仅促进了农民创业和自主就业(何晓斌等,2021),也提高了非农就业的概率,促进了农民工资性收入提升。与此同时,农村电子商务有助于推动农村土地流转,提升市场参与度,从而促进农民获得财产性收入(张景娜,张雪凯,2020)。而收入水平的提高可以在一定程度上填补物质资料的匮乏(Gabriels &Horn,2015),满足农民的基本需求,提高农民的生活质量,继而提升农民的主观幸福感。

(二)农村电子商务、社会公平感与主观幸福感

促进社会公平是提高民生主观福利的核心动力(肖越,2021)。“平等导向”的社会发展模式是幸福感持续增长的重要保障(马万超等,2018)。社会公平感会影响农民对幸福感的主观认知和心理感受。然而,人们往往会选定与自己某些社会属性相近的人或群体作为参照物,将自身的利益得失与之进行比较,若发现自己本应该得到的东西没有得到,便会产生相对剥夺感(范和生,武政宇,2020),导致幸福感下降。值得注意的是,农村电子商务准入门槛低,天然具有“普惠”特征(萧裕中,2018)。一方面,农村电子商务发展有助于提升农民对社会的信任度与认可度,促进其对社会公平性的感知。首先,农民可借助电商平台打破信息壁垒,加速信息的流通与传播,减少由社会排斥引发的农民主观福利下降。其次,农村电子商务具有的高渗透性使资源可以跨空间、跨时间、跨地域进行有效分配,实现交易双方的交流、互动与反馈,有助于缓解农民面临的机会不平等,在一定程度上提高农民对社会公平的满意度。随着农民社会认同感的不断增强,其对幸福感的主观认知也将愈加强烈。最后,农村电子商务涉及的基于信用制度的规则突破了电子商务市场带来的不确定性(王金杰等,2019)。信用制度相关规则的建立使人们更安心,幸福感更强。另一方面,农村电子商务发展有助于提升农民的自我认可度,提升社会公平感。电子商务向农村发展,有助于弱化工作中身体条件、地理位置等硬性要求,破解农民的能力障碍,减轻农村地区弱势群体因收入分配不均产生的被剥夺感,提升自我效用水平,减少自卑与焦虑,进而提升农民的主观幸福感。

基于以上对农村电子商务对农民主观幸福感的影响机制的分析(见图1),本研究提出如下假说:

图1 农村电子商务对农民主观幸福感的影响机制

假说1:农村电子商务的发展能够提升农民的主观幸福感。

假说2:农村电子商务能通过提高农民的收入水平、增强社会公平感,进而提升农民的主观幸福感。

(三)农村电子商务对农民主观幸福感的异质性影响

1.人力资本的异质性影响

不可否认的是,由于受到传统观念较落后、能力不足、受教育水平较低的影响(巩蓉蓉等,2021),人力资本的客观差异导致农村电子商务可能存在着“精英俘获”的现象,对农民的主观幸福感产生消极影响。有研究表明,与未参加专业培训的农民相比,参加专业培训的农民更容易对潜在机会做出主动反应(平卫英等,2020),掌握致富的方法,获取更多的资源(Shahiri &Osman, 2015),从而更容易抓住致富机遇,享受到电子商务所带来的红利。在这一过程中,未参加专业培训的农民可能由于人力资本水平薄弱而产生自卑感,引致主观幸福感降低。此外,随着互联网的发展,越来越多的中老年人参与到网络世界中,中老年群体(6)本文将45岁作为划分中老年群体的年龄界限(杨克文,何欢,2020)。逐渐成为农村电子商务发展的新生力量。与45岁以下的户主家庭相比,45岁及以上的户主家庭更能体会到农村电子商务发展所带来的益处。原因在于,45岁及以上的户主家庭之前接触电子商务等新兴事物较少,经历了互联网从无到有的过程,因而农村电子商务所带来的福祉对45岁及以上的户主家庭的边际效用更大,这类群体更容易获得满足感、成就感与幸福感;而45岁以下的户主家庭,基本生活在互联网时代,农村电子商务发展对其主观幸福感的边际作用相对较小。因此,农村电子商务的发展能够为45岁及以上的户主家庭带来更大的主观层面的积极感受。

由此,本研究提出如下假说:

假说3:农村电子商务对农民主观幸福感的影响存在人力资本的异质性,能够显著提升参加专业培训的农民、45岁及以上户主家庭的主观幸福感。

2.网销途径的异质性影响

网销途径的多元化实质是农村电子商务发展模式的反映。考察网销途径对农民主观幸福感的异质性影响可以为农村电子商务的发展提供思路。目前,主要的网销途径分为四种,分别是直播带货、大型平台电商、社交电商和地方自建平台(李晓夏,赵秀凤,2020;刘通,2021)。第一种“直播带货”,包括依托抖音、快手、火山、微信直播、淘宝直播等数字平台进行电商活动,有助于农民根据市场诉求充分宣传农产品、手工艺品,及时优化农产品、手工艺品销售策略。然而,这种网销途径对农民社交能力、信息素养以及金融素养等要求较高。由于农民普遍存在知识水平较低的问题,农户要想把电商生意做大做强,仅仅依靠其自身所掌握的简单技能、知识和资源有一定困难。鉴于此,若资源禀赋较差的农民选择直播带货网销途径可能会降低农村电子商务发展所带来的主观幸福感。第二种“大型平台电商”,如京东、淘宝、天猫、拼多多、美团、滴滴、顺丰优选等在行业内拥有较大影响力的数字平台,是推动农村电商产业发展的重要力量。此类网销途径将农村地区的产品与全国各地的消费者进行有效对接,畅顺两者之间的过程和渠道,可以通过领头优势提升产品效益(邓伶俐,刘帅,2021)。同时,这类网销途径依托其强大的行业影响力,扩大了产品的销售覆盖面,为农民的可支配收入提供了增量空间,有利于提升农民的主观幸福感。第三种“社交电商”,包括在微信群/微信朋友圈、微信公众号、微店、微博、QQ等社交平台上进行电商活动。与前两种模式相比,“社交电商”具有准入门槛较低、操作相对简单等优势,其社交属性有助于破解农民市场交易参与度明显不足的窘境。并且,这种网销途径具有更大的灵活性、自主性,通过关注、分享、互动等社交元素,向买卖双方提供了更高效、便捷、灵活的产品交易,有助于缩短中间环节,节省相关成本,拉近买卖双方的距离(刘亢等,2017)。这能在一定程度上为能力薄弱的农民提供增收机会,激发农民的内生发展动力,进而提升农民的主观福利水平。第四种“地方自建平台”,其往往是根据政府推出或颁布的许多政策或措施,“自上而下”通过建设电商服务运营中心、电商服务站、农村物流体系,推动农村电子商务的整体经济发展(刘岱等,2020),如贵农网、国资商城等地方性平台。然而,由于地方自建平台发展还不完善,农民往往对地方自建平台这种网销途径的认可度和信任度较低。因此,这种网销途径可能会降低农民的安全感,进而使主观福利下降。总之,受到主客观制约条件的影响,直播带货、大型平台电商、社交电商和地方自建平台四种网销途径对农民主观福利的效果不尽相同。相较于直播带货和地方自建平台,农民更倾向于选择行业影响力较大的大型平台电商网销途径和准入门槛较低、操作相对简单的社交电商网销途径。大型平台电商和社交电商这两种网销途径能带给农民更多的主观幸福感。

由此,本研究提出如下假说:

假说4:农村电子商务对农民主观幸福感的影响存在网销途径的异质性,大型平台电商和社交电商网销途径会提升农民的主观幸福感,而直播带货和地方自建平台网销途径会降低农民的主观幸福感。

二、数据说明与研究设计

(一)数据来源

本研究的数据源于2021年中国农业科学院农业信息研究所对云南、甘肃、贵州和陕西4省7个县(正安、盘州、会泽、武定、镇安、洛南和清水)所进行的随机抽样调查。样本农户共计1 354个。其中,云南省409个样本,占比30.21%;甘肃省168个样本,占比12.41%;贵州省392个样本,占比28.95%;陕西省385个样本,占比28.43%。在调研的样本中,男性占比65.1%,户主为汉族的农户占比85.8%,拥有汽车的农户占比28%,有债务的农户占比46.2%,有转出或转入土地情况的农户占比32.6%,家房前屋后种植作物的农户占比59.5%。数据涉及家庭基本情况、住房和生活条件、财产与财务状况、农业、生计、支出、食物来源和消费、冲击和应对策略、家庭决策和主观测评等内容。整体而言,该数据既包含农民的基本信息,又包含主观测量内容,且样本分布较为均匀,具有较好的代表性。

(二)变量选取与描述性统计

本研究涉及农村电子商务、主观幸福感2个主要变量。采用问卷中的问题“您家在网上卖过产品吗?”来衡量解释变量农村电子商务,将农户的回答“有”赋值为1,“没有”赋值为0。采用问卷中的问题“总体来看,您认为您目前的生活幸福吗?”来衡量被解释变量主观幸福感,将“非常不幸福”到“非常幸福”5个选项依次赋值为 1~5。此外,为了准确评估农村电子商务对农民主观幸福感的影响,还引入了个体、家庭2个层面的控制变量。其中,个体层面包括户主的性别、民族、年龄等,家庭层面包括耐用品情况、债务情况、耕地面积、土地流转等。表1为主要变量的统计描述。

表1 变量定义与描述性统计

(三)模型构建

1.基准回归模型

为了检验农村电子商务发展是否显著影响农民主观幸福感,本研究采用OLS模型。设定的基准模型如下:

happinessi=∂0+∂1commercei+∂2Xi+εi

(1)

(1)式中的被解释变量happinessi表示农民i的主观幸福程度,解释变量commercei表示个体i所在的家庭是否参加电子商务。Xi表示影响农民i幸福程度的个体层面和家庭层面的控制变量,εi表示随机误差项。

2.中介效应模型

本研究主要采用学界较为认可的温忠麟和叶宝娟(2014)的中介检验思路,探究农村电子商务的发展影响农民主观幸福感的作用机制,设定的中介效应模型如下:

mediationi=μ0+β2commercei+α2Xi+εi

(2)

happinessi=σ0+β3commercei+θmediationi+α3Xi+εi

(3)

(2)式和(3)式中的mediationi表示中介变量,即收入水平和社会公平感。具体的检验思路如下:第一步,对(1)式进行估计,以系数∂1(代表的是政策的总效应)显著为前提条件;第二步,对(2)式和(3)式进行估计,若commercei的系数β2和mediationi的系数θ(代表的是中介效应)均显著,则表明中介效应存在。在此基础之上,若系数β3(代表的是直接效应)不显著(显著),则表明中介因素发挥了全部中介(部分中介)效应。

3.异质性检验模型

为了验证农村电子商务对农民主观幸福感的影响存在人力资本、网销途径的异质性,设定的模型如下:

happinessi=ξ0+ξ1commercei+ξ2traini×commercei+ξ3Xi+εi

(4)

happinessi=η0+η1commercei+η2agei×commercei+η3Xi+εi

(5)

happinessi=ψ0+ψ1commercei+ψ2wayi×commercei+ψ3Xi+εi

(6)

其中,(4)式中的traini×commercei表示参加专业培训与农村电子商务的交互项;(5)式中的agei×commercei表示户主年龄(≥45岁)与农村电子商务的交互项;(6)式中的wayi×commercei表示网销途径与农村电子商务的交互项。其他变量的含义及取值与上述一致。

三、实证结果及分析

(一)基准回归

基于上述理论分析,本文首先检验假说1是否成立。表2展示了基准模型的回归结果。其中,第(1)至(4)列分别展示了未添加控制变量、添加个体层面控制变量、添加家庭层面控制变量以及同时添加个体和家庭层面控制变量的全样本的回归结果。四种情况的结果均表明,农村电子商务对主观幸福感的回归系数在1%的水平上显著为正,即农村电子商务对主观幸福感具有显著的提升作用,假说1得到验证。具体而言,通过对第(4)列的回归结果进行分析,发现农村电子商务发展每增加1个单位,农民的主观幸福感将提升0.324个单位。

表2 农村电子商务对农民主观幸福感影响的基准模型回归结果

(二)内生性问题讨论及稳健性检验

表3 农村电子商务对农民主观幸福感影响的内生性检验回归结果

为了进一步检验回归结果的稳健性,本研究进行了如下稳健性检验。一是,替换核心解释变量。采用“过去12个月,您家在网上销售产品了吗?”来衡量,将回答“有”赋值为1,“没有”赋值为0。由表4第(1)列的结果可知,替换核心解释变量进行回归后,估计系数方向与基准回归保持一致,且十分显著,验证了本研究的结论是稳健的。二是,更换计量方式,采用有序Probit模型进行回归。由表4第(2)列所示的结果可知,采用有序Probit模型进行回归后,估计结果十分显著,系数方向与基准回归保持一致,结果依然稳健。

表4 农村电子商务对农民主观幸福感影响的稳健性检验结果

(三)中介机制分析

根据“幸福—收入悖论”的解释,收入水平的提高并不一定带来幸福感的提升。是否农村电子商务发展也陷入了此悖论中?为了回答这一问题,本研究进行了收入水平的中介效应检验。基于中介模型的回归结果如表5所示。表5中第(1)列为农村电子商务对农民主观幸福感影响的基准回归结果。第(2)列、第(3)列是以收入水平为中介变量的回归结果。第(2)列的回归结果显示,农村电子商务能够显著提高农民的收入水平,并且在10%的水平下显著为正。第(3)列在加入中介变量收入水平后,农村电子商务和中介变量的系数均显著,说明收入水平这一变量的中介效应显著,即在纵向维度上,农村电子商务通过促进收入水平的增加,进而提升农民的主观幸福感。与此同时,农村电子商务发展是否会引发相对剥夺感,不利于农民主观幸福感的提升?这也是需要考虑的问题。为此,本研究进行了社会公平感的中介效应检验。第(4)列、第(5)列是以社会公平感为中介变量的回归结果。第(4)列的回归结果显示,农村电子商务能够显著提高农户的社会公平感,并且在1%的水平下显著为正。第(5)列在加入中介变量物质资本后,农村电子商务和中介变量的系数均显著,因此,社会公平感发挥了部分中介效应,即农村电子商务通过促进社会公平感,进而提高农民的主观幸福感。综上所述,假说2得到验证。

表5 农村电子商务对农民主观幸福感影响的中介机制检验结果

(四)进一步讨论:农村电子商务发展的主体和路径

在数字乡村建设的背景下,如何实现农村电子商务的可持续发展,提升农民的主观幸福感,是我们关心的重要问题。下面将分别从人力资本差异和网销途径差异对中介机制的调节作用进行讨论。

1.人力资本的客观差异是否逆向调节农村电子商务对主观幸福感的积极影响?

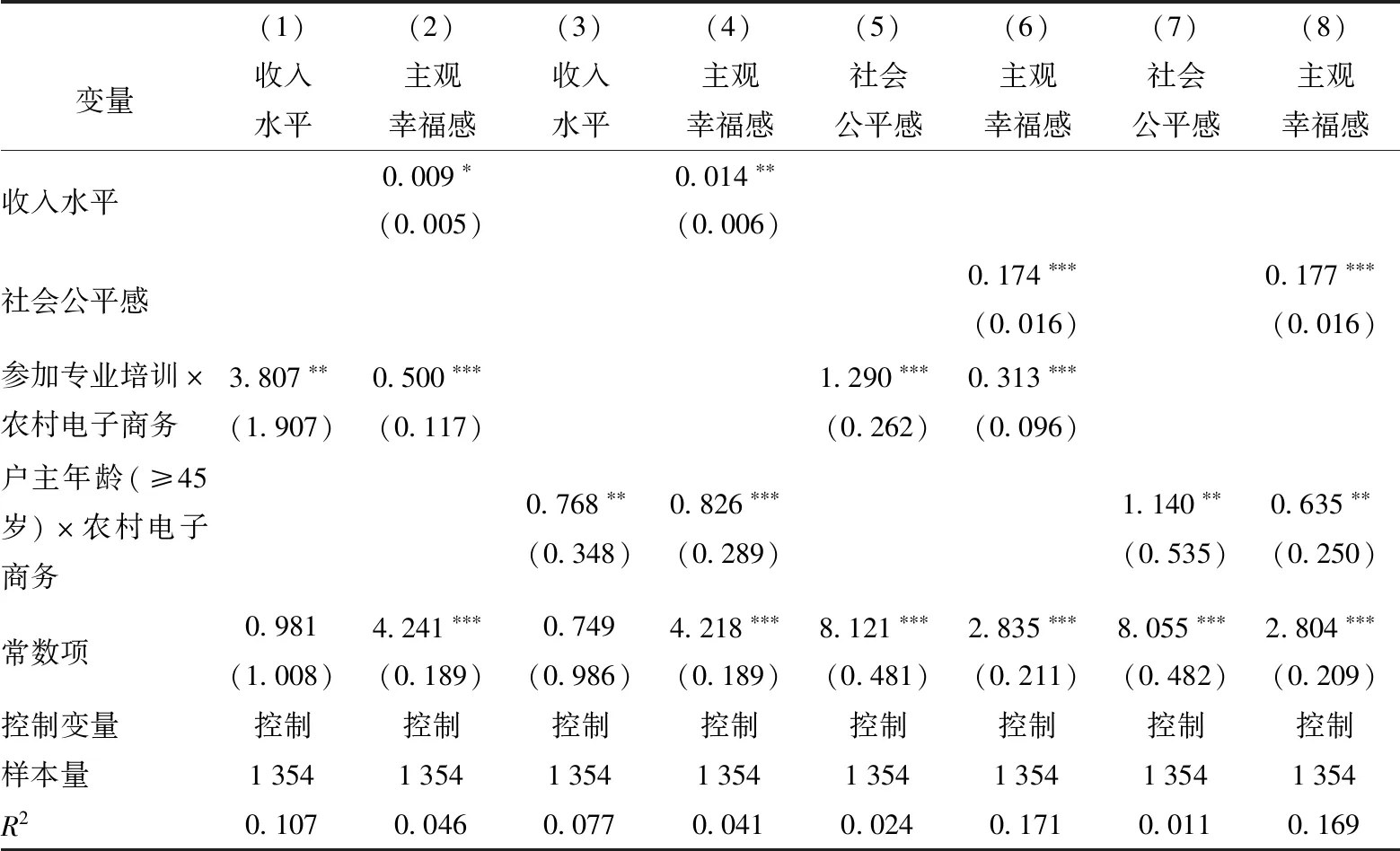

为了回答上述问题,本研究按照个体是否参加专业培训和户主年龄(≥45岁)进行交互项回归,并带入中介检验模型中。结果如表6所示。第(1)至(4)列是以收入水平为中介变量的回归结果。第(2)列在加入中介变量收入水平后,参加专业培训与农村电子商务发展的交互项和中介变量的系数均显著,因此,收入水平发挥了部分中介效应,即农村电子商务通过促进收入水平的增加,进而提升参加专业培训的农民的主观幸福感。第(4)列在加入中介变量收入水平后,户主年龄(≥45岁)与农村电子商务发展的交互项和中介变量的系数均显著,因此,收入水平发挥了部分中介效应,即农村电子商务通过促进收入水平的增加,进而提升45岁及以上户主家庭的主观幸福感。可能的解释是:由于技能和素养的提高,参加专业培训的农民更容易抓住致富机遇,进而享受电子商务所带来的红利。此外,45岁及以上的户主家庭之前接触电子商务等新兴事物较少,因而农村电子商务所带来的福祉对这部分群体的边际效用更大。表6中第(5)~(8)列是以社会公平感为中介变量的回归结果。第(6)列在加入中介变量社会公平感后,参加专业培训与农村电子商务发展的交互项和中介变量的系数均显著,因此,社会公平感发挥了部分中介效应,即农村电子商务通过提升社会公平感,进而提高参加专业培训的农民的主观幸福感。第(8)列在加入中介变量社会公平感后,户主年龄(≥45岁)与农村电子商务发展的交互项和中介变量的系数均显著,因此,社会公平感发挥了部分中介效应,即农村电子商务通过提升社会公平感,进而提高45岁及以上户主家庭的主观幸福感。由此可知,农村电子商务所带来的数字红利的边际效用对参加专业培训的农民和45岁及以上的户主家庭相对更大。这说明农村电子商务减轻了农村地区弱势群体因收入分配不均产生的被剥夺感。同时,这提醒我们,在当前及今后一段时间内,为了更好地发挥农村电子商务提升幸福感的效应,需在提升人力资本上下功夫。综上,假说3得到验证。

表6 农村电子商务对农民主观幸福感影响的中介机制的交互异质性分析(Ⅰ)

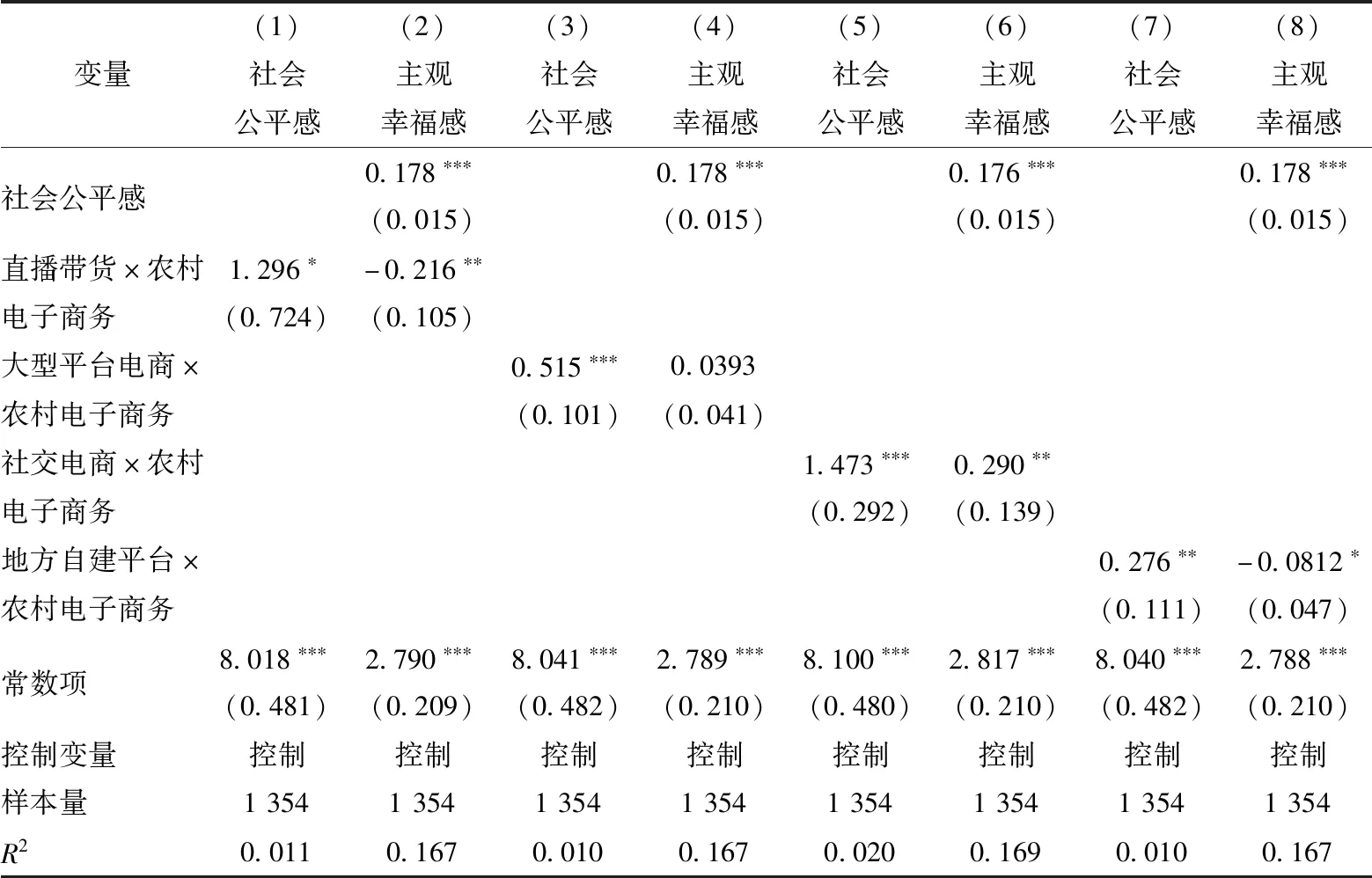

2.网销途径的采用差异是否逆向调节农村电子商务对主观幸福感的积极影响?

表7是以收入水平为中介变量的回归结果。结合第(1)列、第(2)列结果发现,采用直播带货网销路径对农民的主观幸福感影响不显著。通过对比第(3)列、第(4)列结果发现,采用大型平台电商网销路径通过促进收入水平的增加,进而提升农民的主观幸福感。对比第(5)列、第(6)列结果发现,采用社交电商网销途径对收入水平的影响不显著,但可以提升农民的主观幸福感。对比第(7)列、第(8)列结果发现,采用地方自建平台网销途径可以促进收入水平的增加,但对农民的主观幸福感影响不显著。可能的解释是:大型平台电商网销途径的行业影响力往往较大,其领头优势能够丰富销售渠道,提高产品效益,助力农民增收,提升农民的幸福感。表8是以社会公平感为中介变量的回归结果。对比第(1)列、第(2)列结果发现,采用直播带货网销路径可以提升社会公平感,但会降低农民的主观幸福感。对比第(3)列、第(4)列结果发现,采用大型平台电商网销路径可以提升社会公平感,但对农民的主观幸福感影响不显著。对比第(5)列、第(6)列结果发现,采用社交电商网销路径可以提升社会公平感,进而提升农民的主观幸福感。对比第(7)列、第(8)列结果发现,采用地方自建平台网销途径可以提升社会公平感,但会降低农民的主观幸福感。由此可知,大型平台电商网销途径具有行业影响力较大的优势,社交电商网销途径具有操作简单、买卖便利和认可度高等方面的优势,这两种网销途径在一定程度上减轻了农民的不确定感,是提升农民主观幸福感的主要抓手。而直播带货网销途径对农民的技能、知识、认知有较高的要求,资源禀赋较差的农民自主进行直播带货具有一定的困难。此外,由于地方自建平台发展还不完善,农民往往对地方自建平台网销途径的认可度较低。因此,直播带货和地方自建平台这两种网销途径会降低农民的主观幸福感。至此,假说4得到验证。

表7 农村电子商务对农民主观幸福感影响的中介机制的交互异质性分析(Ⅱ)

表8 农村电子商务对农民主观幸福感影响的中介机制的交互异质性分析(Ⅲ)

四、结论与政策建议

在加快推进数字乡村建设的背景下,本研究有别于以往对农村电子商务的经济效应讨论,运用2021年中国农业科学院农业信息研究所收集的1 354个样本农户随机抽样调查数据,以家庭这一微观单元为研究对象,探究了农村电子商务对农民主观幸福感的影响机制。从农村电子商务发展与农民主观幸福感的关系来看,农村电子商务发展确实发挥了提升农民主观幸福感的积极效应,表现为农村电子商务发展每增加1个单位,农民的主观幸福感将提升0.324个单位。进一步分析发现,农民收入水平、对社会公平的感知在农村电子商务发展和农民主观幸福感之间起到部分中介作用,即农村电子商务的发展提高了农民的收入水平,促进了农民对社会公平的感知,有效提升了农民主观幸福感。本研究也发现,农村电子商务对农民主观幸福感存在人力资本和网销途径的异质性影响。从人力资本的客观差异来看,“增收”“社会公平感”的中介效应在参加专业培训的农民和45岁及以上户主家庭的积极效应更为明显。从网销途径的采用差异来看,大型平台电商和社交电商这两种网销途径会显著提升农民的主观幸福感,而直播带货和地方自建平台网销途径会降低农民的主观幸福感。

农村电子商务作为助力农民增收、增进农民福祉的重要引擎,为进一步提高农民的主观幸福感、全面推进数字乡村建设提供动力。结合上述结论,本研究提出如下三条政策建议。第一,有效运用财政资源,加大农村电商发展基础设施和公共服务建设力度。政府在推动农村电子商务发展中发挥着不可替代的作用,应通过财政手段,继续加大包括农村地区互联网基础设施、农村物流体系等建设,为农民提供更普惠的接入电子商务平台的机会,营造更公平的氛围,确保农村电子商务能对农民的主观幸福感发挥更大的推动作用。第二,更关注和大力开展多种形式的电商专业培训和技能教育,激发农户参与电商发展的自身动力,积极培养农村地区电子商务人才,推进数字乡村的实施效率。第三,根据不同网销途径的特点,扬长避短,发挥其最大效用。大型平台电商作为市场的主要部分,可以借助其先进的技术、较强的影响力、丰富的经验在一定程度上弥补市场的空白,但要延伸大型平台电商向农村深入的“触角”,带动农村地区的发展。地方自建平台可依托当地政策红利,探索更容易被当地群众接受的方式与途径,增强农民的认可度和信任度,进一步推进农村电子商务工作。对于直播带货、社交电商网销途径,政府可给予一定的专业化、规范化指导,积极宣扬典型的成功案例,发挥邻里之间的学习示范效应,以提升农村电商发展的积极作用。