夫妻代耕农场的生产境况

——基于都市郊区调查的报告

2023-05-06黄志辉舒泽浩

黄志辉 舒泽浩

一、家庭农场研究的双重钟摆与城郊代耕农场

单位劳动的经营效率,一直是农业经营模式研究的核心问题。然而,对于什么是“单位劳动”却鲜有追问。在家庭农场经营模式中,“家庭”作为前置概念,究竟是一种个体劳动力的集合,还是本身就是一种具有整体合力的单位劳动,抑或是如恰亚诺夫所说的,在生产效率与消费压力上会发生周期性转变的社会单位,并非不证自明。实际上,一个以从事农业生产为主的家庭(不论何种家庭结构),在作为个体单位和作为整体单位的全部家庭劳动力之间,还可能存在夫-妻、父-子、兄-弟、姐-妹等合作性的劳动单位。其中,“夫-妻”单位既是兼具物的生产与人的再生产的社会分工单位,也是最常见的农业生产合作的经济分工单位。在既有的形式主义或实体主义的农业经济研究中,“夫-妻”单位一直淹没在“家庭”概念的外观之下,遭到忽视。“夫-妻”这一新的劳动单位视角表明,在以舒尔茨为代表的个体形式主义和以恰亚诺夫为代表的家庭实体主义的研究钟摆之间,还存在更精确的分析进路(黄志辉,2022)。

2013年中央一号文件提出扶持家庭农场后,涌现了大量相关研究。但绝大多数研究仍未跳出形式主义与实体主义的对立分析框架,也未能在实证研究中进一步明晰家庭农场的劳动单位或分析单位,从而形成了农业经营方式研究中的双重钟摆格局。第一重钟摆以土地规模大小为分野,一端追求规模化的经营效率,另一端倡导“小而精”的适度农场规模。第二重钟摆主要源于学科之间的学术分野,将“家庭农场”概念裂变为“家庭”和“农场”并各执一端。例如,农业经济与管理领域的主流学者,更关注“农场”的面积、内容、投入与经营效率之间的关系;社会与文化领域的学者,更关注“家庭”的结构、类型与消费如何支撑或限制农场的运行。这两重钟摆最终体现为大规模农场形式与小而精家庭经营的分殊与争论。

倡导大规模“农场”形式的研究认为,微型农场规模小、地块分布细碎等缺陷限制了资本、技术、劳动等要素开展规模性投入的产出效率(郭熙保,冯玲玲,2015;王建英等,2015;钱忠好,李友艺,2020)。因此,在地权分置制度革新的背景下,一些学者倡导促进土地流转,弱化农民对土地的依赖,整合分散土地,扩大地块规模,构建规模性家庭农场(钟文晶,罗必良,2013;纪月清等,2017);在效率原则下,一些学者综合考虑制度目标、产出规模、农民增收等因素,开展了各种“因地制宜”的适度规模研究(许庆等,2011;冀县卿等,2019)。尽管在这一研究方向的学者中,也有人自觉批判家庭农场的非家庭化倾向(尚旭东,朱守银,2015),或者追问“什么样的农场主在经营中国的家庭农场”(郜亮亮,2020),但他们关心的只是个体人力资本的投入形式,而非家庭整体或家庭内的具体关系问题,对家庭所在的社会情境也不予置评。因此,钟摆的这一端仍然纯粹地关注“农场”本身的形式主义经济理性,基本忽略了对具体劳动单位的社会学视角和微观劳力分析。

钟摆的另一端追求实体主义社会理性。倡导小而精“家庭”经营的研究认为,家庭农场研究应该结合中国的家庭结构与社会实际来展开,人均不到10亩地的小家庭农场仍然是中国农业的主体(黄宗智,2018);农业劳动力身处社会、家庭的情境之中,任何家庭农场的适度经营都有其社会基础(何奇峰,2021)。这一方向的研究者认为,在当代“三大历史性变迁的交汇与中国小规模农业的前景”下(黄宗智,彭玉生,2007),应当借助合作社或农户联合的方式,实现纵向一体化,激发小农户、小农业、小农村“三小农”构成的现代中国小农经济的主体活力(黄宗智,2021;熊春文,柯雪龙,2021)。这一方向的研究倾向于立足小农利益,批评发展普遍规模化农场的建议“是来自美国的修辞,背后是对美国农业的想象”(黄宗智,2014);倡导在具象情景中开展研究,将农业的机械化、技术化投入,置入具体城乡关系格局和社会经济转型的场域中去理解(焦长权,董磊明,2018);拒绝以机械化的规模型农场经营方式来占取小农户的劳动剩余(陈义媛,2019)。他们关心农场经营意愿如何在家庭代际之间具体传递以及家庭权力结构中的性别分工等问题(杨柳,万江红,2020;石伟,2021),认为“合伙共包”的“家庭农场联合体”经营模式能够同时嵌入乡土社会关系网络与市场(桑坤,2020;刘腾龙,2022)。

上述钟摆的两端,一面偏向经济理性,另一面偏向社会理性。但无论钟摆摆向哪一端,都缺乏对什么样的劳动单位在劳动、如何劳动的问题的真正关心。不过,从另一个角度而言,这两端共同提示了家庭农场研究应该兼顾经济与社会理性,并结合形式主义和实体主义两种理论视角才有可能看清全貌。本文希望综合这两种视角,使用问卷调查和田野调查混合的研究方法,聚焦改革开放以来我国东部城郊普遍出现的一种微型农场,重点呈现夫-妻劳动这一社会劳动单位在什么样的耕作情境中展示了怎样的耕作效率,为家庭农场研究提供经验借鉴。本文在资料呈现上采用问卷统计数据和田野民族志结合的双重叙事,力求从社会和经济两重维度来展示新的经验。

20世纪80年代以来,在我国东部城郊农地中出现了一种新的经验案例——代耕农场。随着城郊农民“洗脚上田”以及地权分置制度的逐步实施,城郊农地经营中产生了大量土地代耕现象与代耕农群体,他们多数是以夫-妻为单位、从外地来到城郊以租地种植为生的劳动者。几十年来,北京、上海、广州等城郊涌现了数十万个夫妻代耕农场。在更为广阔的京津冀、长三角与珠三角等地区的都市城郊,一个个微型代耕农场形成了代耕农业圈,像卫星一样拱卫着都市的生活与工业生产。

2007年至今,笔者一直从事这一类夫妻代耕农场的调查与研究(黄志辉,2010,2013a,2013b)。在2007—2011年、2012—2014年、2016—2018年三个时间段内,笔者曾分别在珠三角中山市板芙镇、北京市大兴区黄村镇和青云店镇等地展开过系统的田野调查。2019年,笔者以判断抽样的方式在北京、上海、广州的郊区完成了579份问卷,涉及579个微型代耕农场。这一项问卷调查使用的是同一套调研工具,并由同一支调研队伍系统完成。因此,数据资料既可以展开横向比较,也可以展开纵向比较。本文希望用具体的田野资料和问卷数据来呈现夫妻代耕农场这样一种新的农场模式及其生产问题。论文重点呈现两个方面的特殊经验:一是,展示当代中国以夫-妻为单位的农业生产具有怎样的生产极限和惊人的劳动产量;二是,说明当代高效的微型农场经营并不仅仅是市场需求或资本密集投入导致的,更是以夫-妻为单位的劳动合作以及在此基础上的密集劳动投入导致的。

二、夫妻代耕农场及其生产效率

(一)城郊代耕农场的变迁与问卷调查样本概况

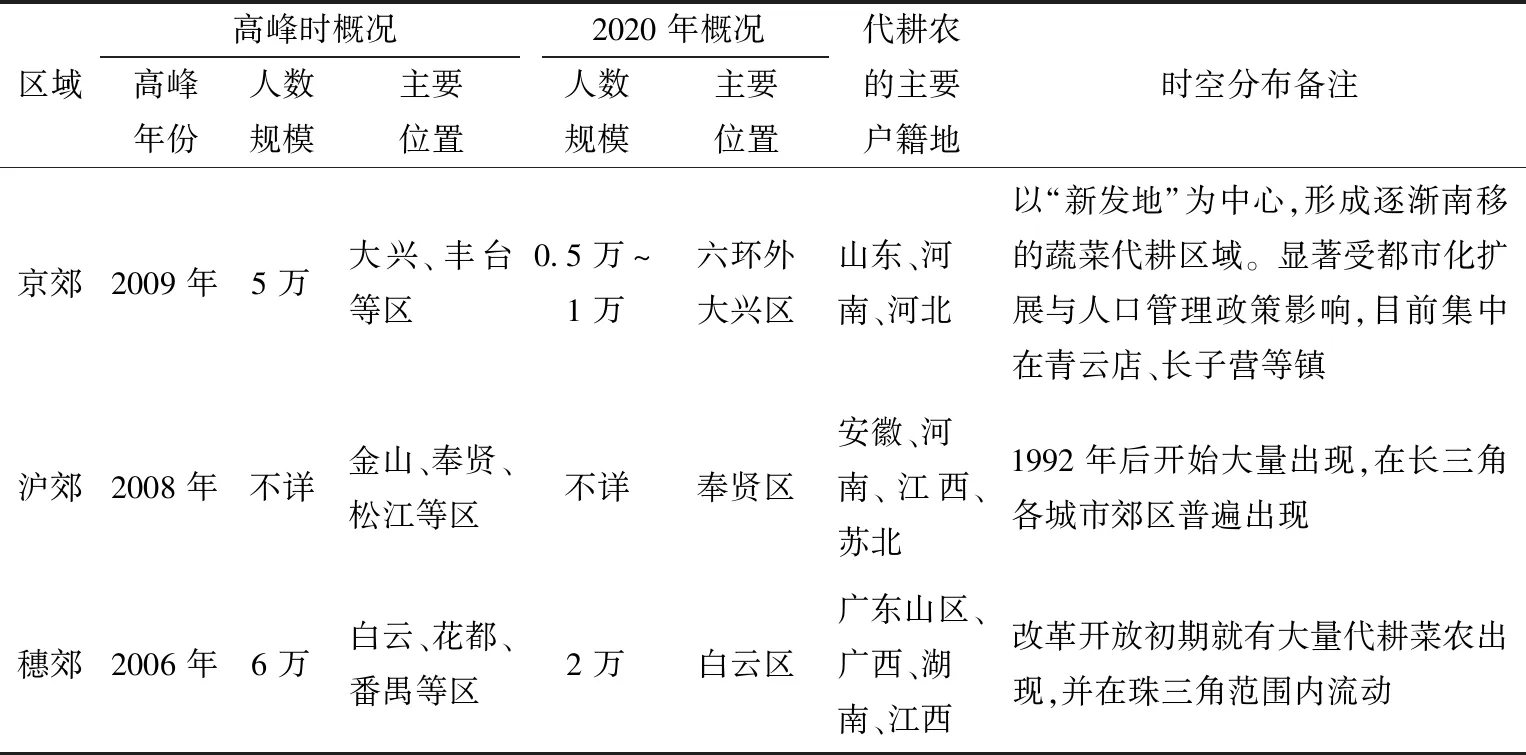

工业化与都市化发展更早更快的城市,在环都市的城郊地带,更容易出现代耕农业。珠三角的代耕农最早于20世纪80年代在广州白云区出现,后在深圳、佛山、东莞、中山、珠海等城市的郊区全面涌现。他们主要来自广西、湖南、江西以及珠三角周边山区,至2000年后到达高峰,人数为20万左右(黄志辉,2013b:5)。北京城郊则在20世纪90年以后才大量出现代耕现象,随着城市的环形扩展,代耕群体也不断向南郊“游耕”,从菜户营、玉泉营、西红门逐渐游移至黄村、青云店、长子营等地。此外,密云区、怀柔区等地的代耕农也不断迁向南郊。大概在2009年,京郊出现代耕峰值,估约5万人,他们主要来自山东、河南、河北等北方农业大省。自2018年北京市频繁调整城市流动人口管理政策以来,京郊代耕农数量锐减。2021年前后,受新冠疫情影响,京郊代耕人数降至5 000人左右。在上海,代耕农主要集中于奉贤区、金山区,同时在长三角的昆山、嘉兴等地均有大量代耕农分布,主要来自安徽、河南、苏北、江西等地。近年来,代耕现象在长沙、武汉、郑州、石家庄、杭州等地城郊均有涌现。表1列示了1992年以来北京、上海和广州城郊代耕规模、地租与耕作空间的变迁。

表1 1992年以来京沪穗城郊代耕农场规模与耕作空间的变迁

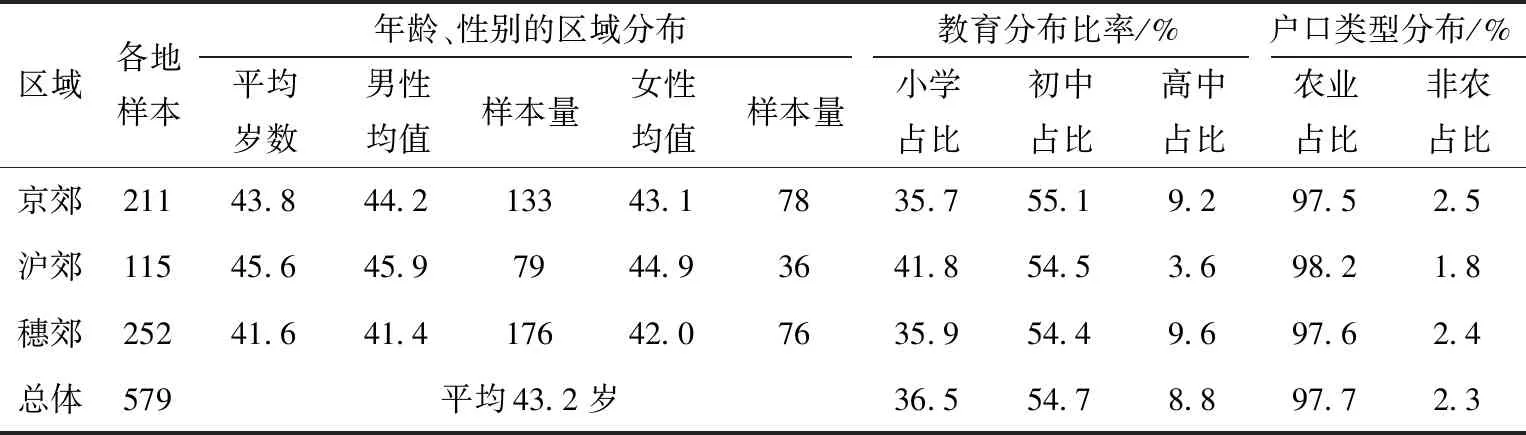

在579位调查对象中,男性388人,女性191人。在笔者2010年的田野调查中,珠三角地区代耕菜农群体的平均年龄在46岁以上;而2019年,全国各地的菜农均龄降至43.2岁,相比10年前更加年轻。一般来说,这个年龄段的人拥有较好的体力与精力,能保证代耕农场顺畅经营。在教育程度上,2019年的样本众数为初中,2010年则为小学,教育水平有所提升,但这是国民教育程度整体提升导致的,并非代耕的职业要求。大部分代耕农没读过多少书,认为自己没有一技之长,难以在城市立足。作为农村人,种地是他们唯一擅长的事情。从户口类型来看,97.7%的代耕农为农业户口(见表2)。

表2 调查样本的年龄、教育与户口分布

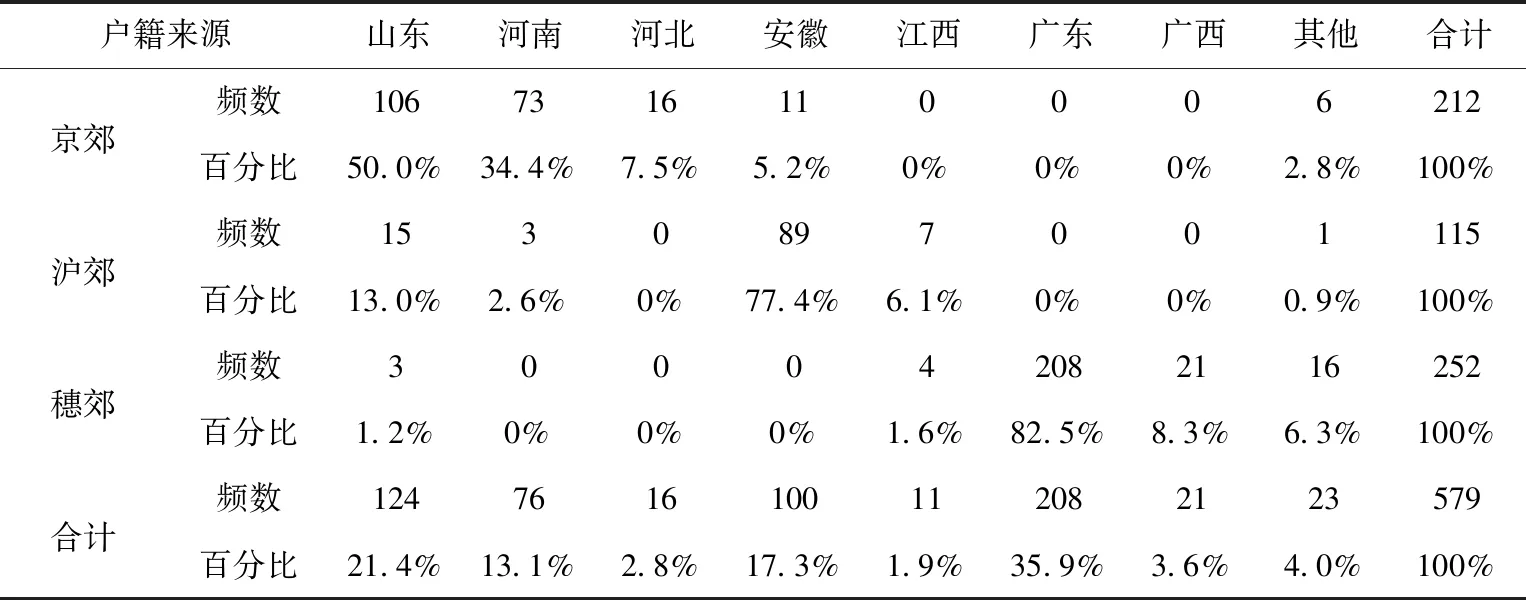

代耕农的籍贯呈现出明显的聚类分布倾向。北京郊区的菜农绝大部分来自山东、河南;广州郊区的菜农主要来自广东省山区、广西和其他周边省份;上海郊区的菜农则主要来自安徽省、江西省等,地域分布的跨度较大(见表3)。来自相近地区的农民,在地域中心的大城市郊区耕作,更能适应他乡自然地理与气候环境。例如,北京南郊的土地自然构造与华北的平原农业更加相近,来自山东或河南的农民能够很快适应京郊的土地。有变化的是,因为交通、经济等方面的发展,近些年大量代耕农准备返回老家置办大棚等生产设施,回乡继续种菜。

表3 京沪穗城郊代耕农的户籍来源情况

(二)夫妻农场的租地契约与耕作经历

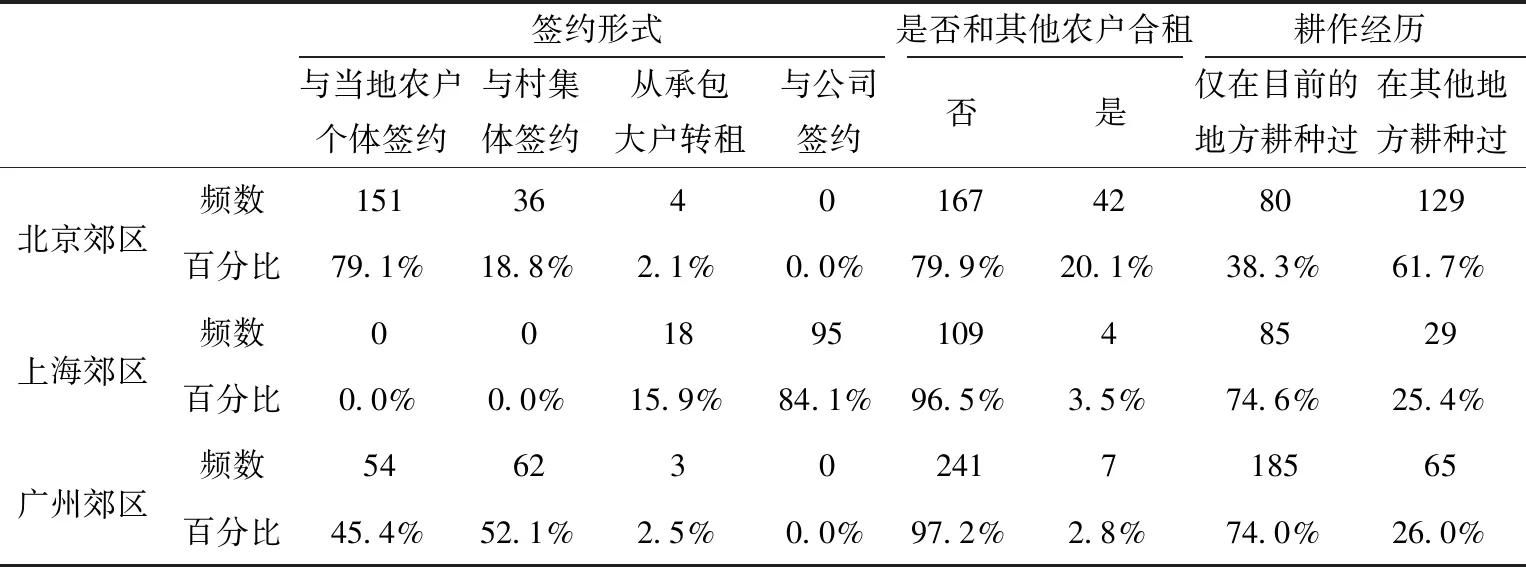

代耕农“离乡不离土”,他们与当地村落的交往主要限于讨论土地租赁合同,存在的矛盾也大多源于土地使用权、经营权、土地征收及赔偿等方面的契约纠纷。代耕农与当地签约的方式地区差异较大。北京郊区代耕农主要与当地的农户个体签订耕作合同,时长3~5年不等。这种个体式的合同,比较随意,对代耕农来说有利有弊。有利之处在于签订过程便捷,双方意愿达成即可;弊端在于若当地人毁约,很难找村集体“说理”。上海郊区代耕农样本则主要直接与公司签约,农业公司从当地大面积流转土地,然后再度转租。广州郊区代耕农主要与当地村民小组或村委集体签约,也有不少与当地农户个体签订合同。具体签约形式的样本比例见表4。

表4 代耕农的签约形式与耕作经历情况(1)存在被访者对耕作契约、是否合租等问题的回答缺失情况,限于篇幅未列出缺失值,后同。

大部分代耕菜农在外辗转耕作了多年。样本总体显示,他们平均在调查时所耕地块上劳作6.06年。其中,上海的样本为6.83年,北京的样本为5.48年,广州的样本为6.21年。由于土地肥力、市场区域、地租价格、工业或房地产征地等因素,他们经常从一个区域流动到另一个区域,从一个村庄流动到另一个村庄,甚至是从村庄内的一处耕地流动到另一处,流动的频率非常高。如果从总的代耕时长来看,本次调查样本在外耕种的平均时长达10年以上。2008年前后,笔者在广东省中山市做田野调查时,经常发现耕作时长超过20年的代耕农。他们为何如此长时间地从事代耕农业劳动?从社会心态层面来说,他们普遍认为,与进城打工相比,种地更自由。而在追求自由的同时,更重要的是实现经济理性。因此,他们会因为更高的经济效益或不可抗力而进行迁移,这也意味着他们会因为同样的理由选择留在原地代耕。

城郊代耕的普遍形态是“一户家庭,一对夫妻,一块土地”,几乎清一色夫妻式家庭农场。在调查样本中,90.5%的农户是单个家庭独立耕作;仅有9.5%的农户表示他们与邻近菜农共用了一些生产工具,但是承租土地上的劳动仍然主要由夫妻家庭各自完成。从区域比较来看,上海和广州的郊区由单个家庭独立耕作的比例分别高达96.5%、97.2%,而北京则为79.9%。这是因为,在北京郊区一般由多户代耕农户共打一口水井,共用一方水源灌溉,这使得不少农户在用水、租地、卖菜等方面具有合作关系。

(三)夫妻农场的代耕规模与投入产出

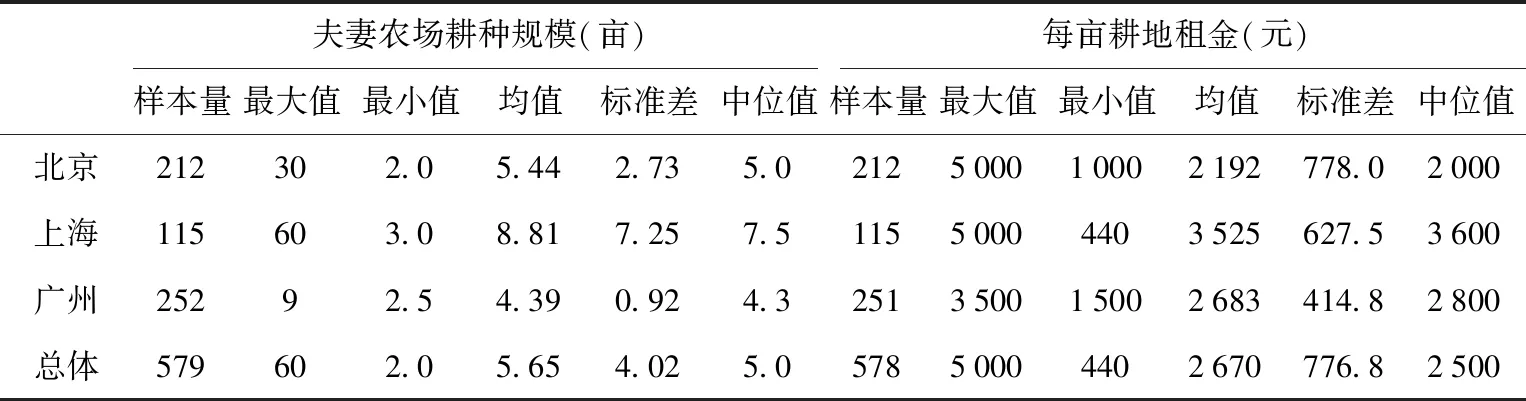

与规模性农场或者当下学界严格定义的家庭农场规模相比,夫妻农场并不追求耕作面积。调研样本中,579个夫妻农场的平均面积仅5.65亩。根据夫妻劳力的理性计算,普遍经营5~8亩土地。即使在技术与资本投入更密集的上海郊区,代耕农场平均面积也仅为8.81亩。在广州郊区,与10年前相比,耕作面积几乎没有太大的变化,平均4.39亩;在北京郊区,平均耕作面积为5.44亩。在地租方面,全国均值为每亩每年2 670元,但区域差异较大。2019年,上海地租达到3 525元;广州接近样本均值,为2 683元;北京低于平均值,仅2 192元(见表5)。在2008年前后,广州白云区的地租为800元;北京大兴区仅需600元。从耕作面积与租金投入来看,上海郊区的夫妻农场资本投入明显高于北京和广州。资金投入与劳动投入的密集度呈正相关关系。但后述我们将看到,上海的夫妻远比其他两地的夫妻辛苦。

表5 京沪穗代耕农的种植面积与租金

代耕成本包括覆膜、大棚、农具农机、租金、居住、种子肥料等的花费以及劳动力再生产的日常消费等。租地后的第一年,北京、上海、广州郊区平均投入成本达到59 553元。但是,我们需要考虑地域差异。上海郊区的平均投入最高,初始年份投入 71 585元;北京为56 429元,广州为56 737元(见表6),均远低于上海。相对于我国其他同等规模家庭农场的投入而言,经营代耕农场已属资本密集的农场投入了。在上海郊区,由于较大面积地租用农地,意味着大幅提高了租金总额;除此以外,投入了更多的机械和大棚建造成本,因此资本密集投入的经营特征更为明显。例如,在大棚建造上,上海平均要建17.6个各类高低钢架棚(平均每个棚的占地面积不超过0.5亩);北京寒冻期较长,各类大棚如白棚(冷棚)、砖棚和土棚(即温室大棚)均须投入建设,但平均每户仅4.24个大棚(平均每个棚的占地面积不超过1亩);广州处于亚热地带,不使用大棚,最多用低矮覆膜与半米高的温棚(与大棚造价相比几乎可以忽略不计)。

表6 初始年份投入成本与平均年收入

截至2019年,全国夫妻农场平均每年纯收入为56 814元,几乎比10年前珠三角代耕农的收入增加了一倍。而这只是问卷调查的样本数据,实际上,笔者在各地田野调查过程中,经常从夫妻菜农那里得知他们的年收入达到10万元左右。从问卷数据来看,区域之间的总收入差异极大。北京郊区平均每对夫妻年收入57 537元;上海平均年收入79 626元;广州平均年收入46 375元。很显然,广州郊区的代耕农在年收入上远远低于上海。上海郊区夫妻农场的密集资本投入似乎得到了相应的回报。

但仅看总的投入与产出,只是一种局部解释。要解释收入的区域差异,必须对每亩的投入产出比率展开具体分析。从单位面积来看,则是另一种结论。通过比较每亩地的年均收入情况,笔者惊奇地发现三个大都市城郊的农场几乎没有差异。全国样本总体显示,每年每亩的年均收入是11 161元,其中北京11 503元,上海11 007元,广州10 946元(见表7)。不仅各地差异很小,而且上海的亩均收入还低于均值。这意味着,上海的密集资本投入回报不仅不显著,而且可能具有反向作用。各地耕作面积与投入资本的边际效益没有改变,也可以说各地代耕农都找到了其可耕面积的极限。如果不考虑劳动投入状况,我们会发现上海的代耕农并没有多么显著的优势。稍后我们将呈现上海城郊夫妻农场收入更高的真正原因。

表7 平均每亩投入成本与收入

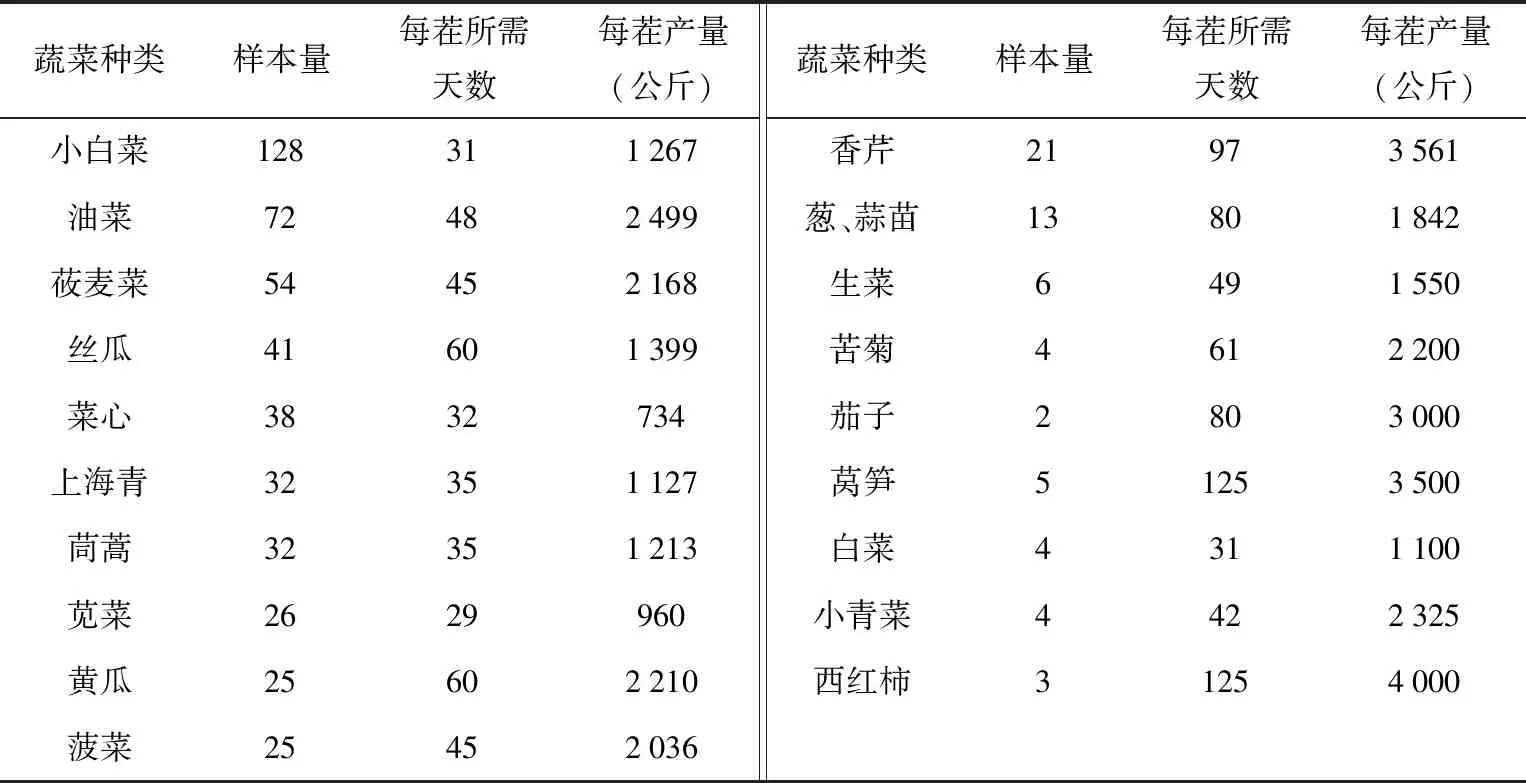

在4~5亩大小的耕地上,一对夫妻菜农能够有多大的生产力?2009年,笔者根据中山市板芙镇84对夫妻菜农的调查,估算出每亩地每年的产出在8 000公斤以上。现依据全国样本数据估算得出,无论种植何种叶菜,代耕农耕作的菜地一年亩产蔬菜平均为1万公斤以上(各种叶菜每轮每亩产量见表8)。而根据笔者的长期实地研究,在几年租期以内,只要喷灌方式、翻耕方式以及使用化肥的方式合理,这种产量是在土地承受范围之内的。一个4~5亩地的夫妻农场,正常年产3万~6万公斤蔬菜,这是当代小农生产的极限区间。

表8 代耕农对各种叶菜的每茬每亩产量估计

有关传统小农种植的研究文献几乎一致指出,农民为了规避风险,往往会种植多种农产品,以应对自然气候、水文地理等可能产生的危机。笔者2010年在珠三角地区的调研发现,他们普遍种植了4~10种蔬菜。时至今日,随着灌溉、覆膜、抗病技术的提升,代耕菜农种植种类大大减少。在北京、上海、广州郊区的问卷样本中,目前平均每户菜农仅种植2.4种蔬菜。其中,北京最少,仅种植2.18种;上海的种类较多,平均2.66种;广州居中,为2.4种。

(四)夫妻农场的高密度劳动投入与区域比较

夫妻农场的劳动投入密度极高。全国样本的日均劳动时长是12.5个小时。在最忙的时候,平均每日劳动16.1个小时。但我们仔细比较各区域,发现不论是极端忙碌的季节,还是平时,上海郊区的夫妻菜农都是最辛苦的。如表9所示,一般情况下,他们不分冬夏,平均每天劳动13.3个小时,在极端特殊时刻,他们每天忙碌18.6个小时。而北京全年平均劳动时长13.2个小时,最长不超过17个小时;广州平均劳动11.6个小时,最长14.3个小时。

表9 京沪穗代耕农劳动时长的差异比较

这种比较的意义在于,它并非只是呈现哪个区域更为艰辛,北京和广州郊区代耕农的劳动时长较低,却和上海的双重密集型投入模式一样,拥有相差无几的亩均年收入。这意味着既不能用单位面积,也不能用个体劳力去衡量他们是否“内卷”。在上海,夫妻劳力已经忙到极致,无法抽身做更多的工作,因此在他们无法负担的时候,还需要雇佣工人。在各地夫妻农场全年最忙的时刻,73.9%的上海夫妻需要雇佣小时工;北京夫妻雇工的比例是56.4%,而在广州仅为1.6%。上海夫妻农场雇佣工人时并未解放其自身,此时往往也是他们连续进入极限劳动的时候。但重要的是,唯有结合上海夫妻劳动投入更为密集的事实,我们才能真正解释其年收入相对更高的真正原因。也因此,我们必须立足每一个夫妻代耕农场的系统性视野,多维度审视这一新的农业生产类型,才能真正全面破解当代家庭农场如何“去内卷化”的密钥。

(五)代耕农的生活、交往与未来

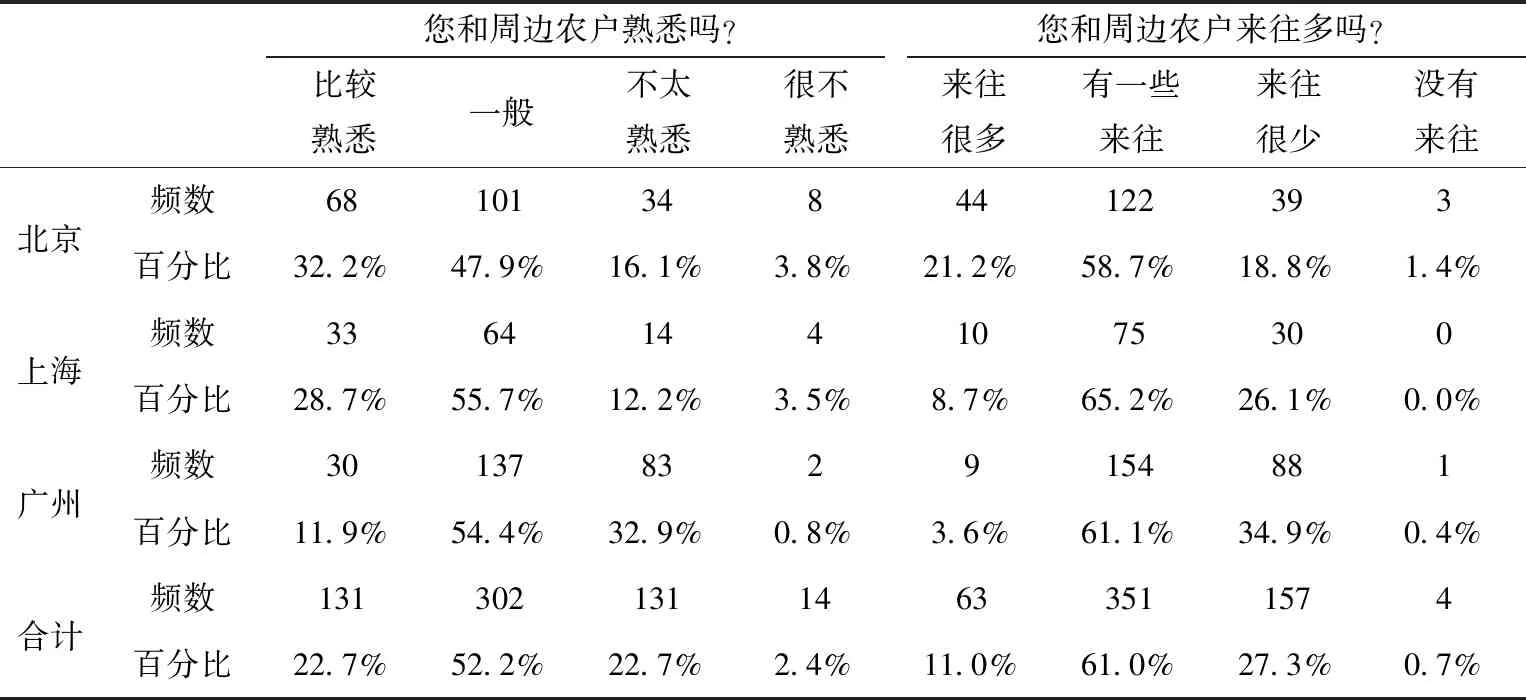

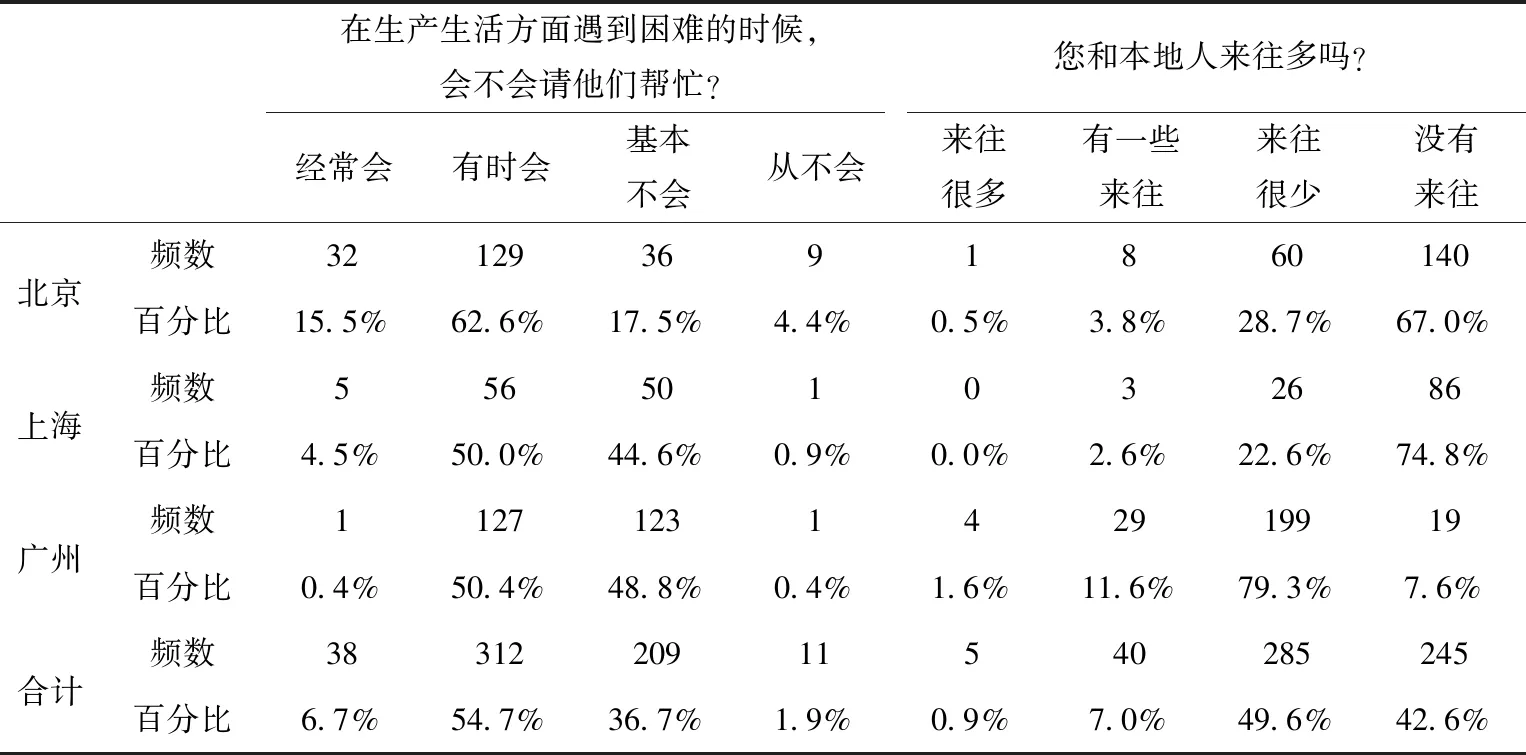

代耕农在当地的社会融入与交往情况,也是备受关注的一个问题。作为流动群体之一,代耕农长期游离于当地社区之外,难以得到当地社会资源的支持。因其在生产生活上能够实现自我运行,所以他们很少与当地人打交道。上述有关夫妻农场中每日劳动投入时长的数据表明,代耕农群体几乎无暇投入社会交往与文化生活,表10呈现的数据与此基本呼应。代耕农群体内部顶多只能算作一个“半熟人社会”。从表10可以看到,群体内部的社交来往是很稀缺的,北京、上海、广州三地均是如此。北京的数据显得群体内部更为团结一些,这是因为如前所述,京郊菜农的地缘性较强且需要合作用水。表11的数据更加说明,代耕农与当地人之间的交往互动极为微弱。

表10 京沪穗代耕农内的熟悉、交往程度

表11 京沪穗代耕农与当地人的交往程度

在新冠疫情发生以前,除非是年纪大到无法维持耕作现状,或者生病无以为继,否则很多代耕农都不会轻易放弃这种生计方式。然而,近年来,耕作意愿正在发生更加微观的变化。疫情期间,夫妻农场不仅未得到更多收入,而且由于疫情管控导致蔬菜滞销。加上交通运输条件的不断改善、冷藏保鲜技术的不断发展,很多代耕农希望返乡耕作。他们认为,在自己的家乡种菜,可以不用忍受离乡的困扰,还方便照顾家庭老幼。我们甚至可以由此预测,未来北京、上海、广州城郊的夫妻代耕农场会越来越少。

三、代耕农场夫-妻劳动的分工与合作

在中国家庭农业生产的历史中,没有出现过纯粹以夫-妻为单位并在土地上持续劳动365天的耕作现象。但在近30年来北京、上海、广州的城郊,夫妻代耕农场却极为普遍。这是被当代家庭农场研究忽略的但却富有意义的微型农场类型。上述问卷数据已展示这些劳动者的经济理性。此外,笔者希望用田野调查的质性视角,来展现夫-妻劳动的农业生产的社会理性,从而在北京、上海、广州城郊夫妻代耕农场的生产图景中,促进形式主义与实体主义研究视角的互证。

城郊农场中的每一对代耕夫妻,每天的生活与生产是顺畅衔接的,二人的劳动配合也几乎处于无声的状态,二者的共同目的是使夫-妻劳动产能最大化。一个夫妻家庭,共居一个棚户,耕作一块土地。与传统小农不同,夫妻农场直接将居住空间安置在田地之中,这使得代耕农自身的再生产与土地生产直接衔接起来(2)这是2018年以前的普遍情形。。很多代耕农将这样的棚户称为“夫妻房”。“夫妻房”不仅是起居饮食的中心,也是农具、杂物储备室,是两个劳动力的劳动合作中心,也是少部分夫妻兼顾家庭养育的中心。他们养的看棚狗,也跟他们一起居住在棚户之下。一直到2019年,各地棚户没有被拆迁之前,这种棚户是主流居住方式。

代耕夫妻在日常劳作中很少使用口头语言对话,他们每天生活工作的重心就是种菜。由于身处异地,大多数夫妻与其他家庭人口隔离,不用分心养育,可以完全沉浸在劳动世界中。以棚户、菜地为中心,将两人的耕作、起居、售卖、休息等劳作生活的内容串联起来。夫妻二人的世界,是沉默寡言但又劳动内容繁多的世界;是一个用身体动作沟通起来完全没有障碍的世界;是一个用现有文字语言难以表述的世界。夫妻之间具备极强的默契,他们明晰对方的工作范畴,清楚对方的劳动过程与自己如何配合交接。不仅如此,夫妻之间很少直接抱怨——因为一旦陷入抱怨情绪之中,就会导致怠工,影响劳动过程的安排。在大部分时候,即使心中互有抱怨,他们也不会像许多乡村家庭那样吵闹,会选择隐忍。夫妻之间的合作,是劳动过程中的彼此默会联结。在棚户内外,这种默会的夫妻合作就是北京、上海、广州蔬菜生产最为有力的保障。

耕作要持续数年之久,因此劳动过程非常仰赖夫妻的长期合作。每一对夫妻在选择这份职业之前,几乎都要经过两人的协商、合议,只要有一方不同意,这份工作就无法选择或持续。与一些蔬菜种植大户或公司农企相比,夫妻代耕农场的耕作农具、运输设备以及其他成本投入不占任何优势,他们唯一具有优势的是可以自主支配夫妻二人的劳动力,可以将夫妻的劳动能量开发至极限。正是这点貌似微弱的优势,使得很多资本化的农企无法在亩均产量上与夫妻代耕农场媲美。

传统小农的劳动时长具有自身在年度周期的农闲农忙节奏,但夫妻代耕农场的生产过程几乎没有这种闲忙交替的安排。夫妻农场中的劳动智慧在田地之中有最直观的体现,尤其集中在对土地与劳力的紧凑安排上。代耕农能充分地将夫妻二人每日的劳动能量合理地安排进劳动过程而不浪费一点时间,这是夫妻合唱而非独奏的劳动智慧。2007年,笔者在广东中山的初始田野调查中就发现,几乎每对夫妻都能将其所租来的四五亩地精耕到无以复加的地步。他们在每块土地的角落建造一个棚户,其余土地被分割成几十个小块,种上七八种乃至十几种蔬菜;蔬菜的生长阶段各有不同,以便夫妻二人能够分身应付不同的地块与蔬菜。而那些原本由夫妻耕作的农场,若有一人抱恙或因故返乡,剩余一人面对土地时经常手足无措、无计可施。

近十几年来,农业技术虽然发生了更新,但是夫-妻劳动的强度却没有大的转变。夫妻共同构织的劳动过程紧锣密鼓、分工精细,男性从事相对粗放的工作,女性的工作则更为细腻。分工框架并不是固定的,主要视不同夫妻的合作惯习而定。关键是要使每日的夫妻间劳动过程全程衔接、没有缝隙,耕作内容与劳动时间的安排深深地结合在一起,体现出夫妻代耕农好似一对而非一个“农民企业家”理性的本色。在整个生产过程中,除了搭棚、耕地和平地主要由男性负责,做饭、洗衣、打理棚户由女性负责以外,其他劳动为男女一起干或男女均可干,夫妇俩一起种菜、浇地、间苗、割菜、装筐等。这种结合使得菜农们没有一点浪费劳动时间的机会。不似传统小农那般在日出日落之间,从家屋到农田还有一段空间距离让我们可以想象田园牧歌的景象。在北京、上海、广州城郊的夫妻代耕农场,空间与时间紧密结合。这种不同往常的农业生产逻辑,使得代耕农完全沉浸在自己设定的劳动框架里,每天24小时安排得满满当当——有限的休息也主要是为了劳动力能够持续地投入生产。从社会惯习的角度来看,夫妻之间具体的分工细节是由二者身体长期的合作实践培育出来的劳动系谱。这种劳动并不像工厂流水线上的工人一般分工明确,也非中国传统农业社会中的“男耕女织”,而是一种看似分工不甚明确但却需要默契配合的劳动过程。我们应注意到,与传统小农家庭中的女性不同,女性在劳动过程中几乎不受束缚。她们除了兼顾棚户里的事情,还直接参与土地生产与收获的事务。虽然本文没有采用女性主义视角进行深析,但夫妻农场中的女性承担的工作比男性更为多样、细致是不争的事实。女性的劳动直接在空间与时间上与蔬菜生菜衔接起来,她们与丈夫之间无缝隙的彻底合作,为北京、上海、广州源源不断地生产出了各种蔬菜。

四、总结与进一步的讨论

已有的家庭农场研究,缺乏对家庭内劳动力的具体质性分析,更缺乏兼顾家庭农场研究形式思维和实体思维的综合分析进路。很多有关家庭农场的研究,更多地摆向了形式主义经济理性的一端,并不关注实体“家庭”的劳力结构类型、家庭境况与农场类型、农场效率之间的关系。在我国人口结构、婚姻结构、家庭类型发生剧烈变动的时代,如果虚置了家庭中具体的劳动维度,几乎也意味着相关研究虚置了具体的研究对象。

本文用问卷数据和田野民族志双重呈现了夫妻代耕农场的劳动过程、合作方式,都是以往农业社会未曾出现的新经验。传统农业经济与当代农场研究中偏向经济理性的研究钟摆,无法应对、解释这一新的经验现象。对于倡导规模化经营的研究来说,在微型代耕农场中我们看到了基于夫妻合作将生产力推至极限的无穷潜力。即使没有使用先进的农业技术与生产工具,即使只是依靠租来的小块土地,夫妻搭档也创造了农业生产奇迹。而这些夫妻农场聚合在一起,为大城市创造了颇具规模的农产品供应。由此可见,农业上的“规模化”并不总是对大农场的垄断规划。在特定情况下,特定小农场的家庭联合亦可以创造出规模化效应。类似的经验还可见于山东寿光发展正盛的大棚农业——尽管寿光模式的成功离不开产业集群效应、完善的农业信贷体系与市场体系,但更应关注到的是,即使经历了大规模土地调整的寿光乡村,在生产上依然是夫妻主导。在类似山东寿光地区的蔬菜大棚之中,仍是一对对夫妻在劳动,他们和城郊代耕农一样,在小块土地上深耕并创造了不可估量的价值。为什么是夫妻而不是公司或其他?当我们带着经济理性的眼光去看待这些情况的时候,我们便会不自觉地把问题归因到劳动力与土地价格因素上,从而忘记了家庭农场所自有的社会基础——夫-妻劳动,忘记了劳动的主体是富有情感的能自己去把握、衡量和规划生产的人。

北京、上海、广州城郊夫妻农场具有如下明确的特征。第一,经营农场的主体是一对夫妻劳动力,其劳动单位是夫妻而非“1+1=2”的劳动力。第二,农场生产的蔬菜纯粹为市场而生产,家庭消费仅占极小的比例。第三,其他家庭成员与夫妻农场之间存在远距离的时空隔离,夫妻劳动力暂时没有直接的养育压力,即不用付出照料劳动,但需要挣钱支付养育费用。第四,耕作过程中较少受到当地社会文化关系的支持或干扰,夫妻可以全面投入劳动。第五,与当地人签订劳动合同交了租金以后,夫妻农场与当地社会呈弱关系状态,代耕夫妻无法获得任何政府耕地补贴。第六,小而精的夫妻农场创造了无与伦比的农业生产效率,小而精的城郊夫妻农场是当代家庭农场的高效理想类型。如上所述,这种类型并不只是存在于城郊,在山东、河北、河南、江西等省份的农业县区中也普遍存在。总之,夫妻劳动力充满合作智慧,这种社会结合型劳动单位维持这类特殊家庭农场运行的根本动力,可以全面投入农业耕作,保证农场效率,生动展现了农业劳动中1+1>2的社会学事实。

黄宗智先生在十几年来的一系列研究成果中指出,城市快速发展导致了对高档蔬果、肉禽鱼的市场需求大规模扩张,越来越多的小农户变成小而精的“劳动与资本双密集”的“去内卷化”式的“新农业革命”(黄宗智,2021)。但是,黄宗智(2020)认为这种去内卷化革命的产生是“农产品结构的转型”和“大规模机耕导致”的,而没有考虑家庭内部具体劳动单位的革命性变化。在北京、上海、广州的城郊农场中,是夫-妻劳动单位而非其他单位造就了一个个高效的微型农场。夫妻既不同于个体,也不同于大型的家庭,而是比个体更加清晰的社会劳动单位。相比“家庭”来说,“夫妻”作为生产单位更为精确,我们可以清晰地发现一对全年劳作的夫妻能够在每亩土地上的生产极限。夫妻之间的合作默契、情感纽带与无以复加的劳动投入是维持农场运行的根本社会力量,对相对独立的夫妻单位追加任何投资,都不如夫妻关系的平静、和谐更能维持农业生产的稳定性与持续高产。夫妻农场的实践智慧隐藏在日常的、默会的、合作的劳动世界里,用个体主义的形式思维或者周期性的实体家庭视角,均无法理解这一社会学、人类学的基本单位,更无法揭示这一合作单位中的生存智慧。

在中国的小农耕作历史上,可能还没有哪种家庭生产形态在生产效率上接近改革开放以来北京、上海、广州城郊出现的夫妻代耕农场。近年来,这些东部城郊的夫妻代耕农场正在逐渐减少,但是在很多中部地区农业生产县域仍然普遍存在。总之,当代家庭农场的研究,应该同时吸收经济学、社会学、人类学的视野,去关注“家庭—农场”中具体的家庭劳动力结构与经营模式之间的关系。在农村婚姻家庭结构变迁的大转型时代,兼顾社会文化背景与经济生产效率,把握“家庭—农场”运行的总体方向与微观机制,才能真正为“家庭—农场研究”增添多元化视野。