我要做一个追赶太阳的人

2023-05-06杨学义

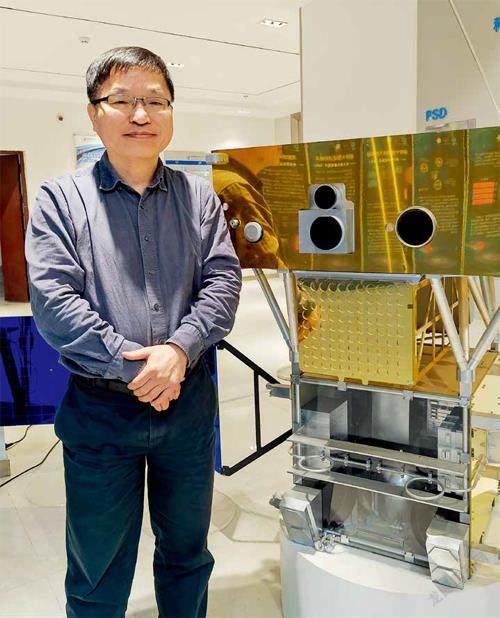

2023年4月23日,甘为群在南京紫金山天文台接受本刊采访,身旁为“夸父一号”模型。(本刊记者 杨学义 / 摄)

“夸父与日逐走,入日。渴欲得饮,饮于河渭,河渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林。”《山海经·海外北经》记载了一个中国人家喻户晓的传说——夸父逐日。

如今,“逐日而走”不再是痴人说梦,“道渴而死”也不再是宿命轮回。自2022年10月9日发射升空以来,我国首颗综合性太阳探测专用卫星“夸父一号”——先进天基太阳天文台在距地面720公里的太阳同步轨道,与日相望半年之久。这颗搭载着3台有效载荷、共5架望远镜的卫星在遥远的外太空,讲述着中国人的宇宙故事,为人类太阳物理前沿研究不断产生新的数据。

中国科学院紫金山天文台宣布,自4月12日起,“夸父一号”观测数据向全球试开放。当“夸父一号”首席科学家甘为群向《环球人物》记者回忆起这颗卫星的前世今生时,中国天文人曲折探日之旅的一幕幕,又浮现在眼前,“夸父逐日”般的精神竟与几千年前的神话故事如出一辙。

4月11日至12日,“夸父一號”观测数据试开放全球发布暨数据使用培训会, 吸引了美国、英国、德国、意大利等25个国家和地区的近400位太阳物理专家学者参加。“夸父一号”每日都能传回500GB的原始数据,差不多能够塞满一台家用电脑硬盘。科学团队成员详细介绍了卫星的各项情况,甘为群在会上宣布了卫星测试数据试开放的范围。

“以前我们是‘吃现成饭’的,用国外卫星的公开资料进行研究。现在我们终于做成了卫星,自己写软件、编程序,供大家使用,变成‘烧饭’的了。这才是更加正统的研究过程。”甘为群对记者说,过去几十年来,中国太阳物理学家在国际上发表论文总数已经位列前茅,但总觉得缺了点什么。“我们总是直接谈研究,给别人一个结果。但说到底,这很难让人信服。老外关心的是,这个数据是如何观测、定标的,以及数据的误差大小等,而这些东西恰恰是我们欠缺的。”

长期以来,一个愿望在他的心中越来越强烈:当国家发展到一定程度,必须发展自己的硬件。

“夸父一号”又称先进天基太阳天文台,是由中国太阳物理学家自主提出的综合性太阳探测专用卫星,其主要的科学目标可以归纳为“一磁两暴”。“一磁”即太阳磁场,“两暴”指太阳上两类最剧烈的爆发现象:耀斑爆发和日冕物质抛射。在研究这些现象的形成、演化、相互作用和彼此关联的同时,也为空间天气预报提供支持。

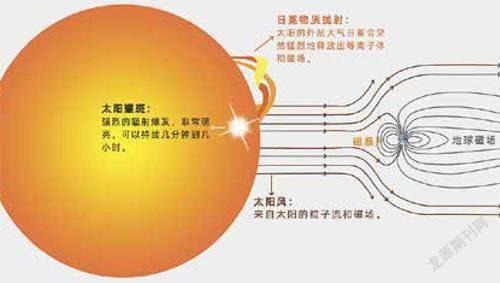

选取“一磁两暴”作为研究对象,是甘为群抓住太阳探测关键的结果。甘为群介绍:“太阳活动上升期,以太阳黑子为标志的太阳磁场的演化就比较激烈,产生一系列的太阳活动,最剧烈的就是耀斑和日冕抛射物质。”而这些太阳活动是与地球和人类的发展有着密切关系的。太阳活动周期为11年,第25个太阳活动周期已于2020年下半年开始,将持续到2031年左右。在这一周期中,太阳活动预计将在2024年到2025年达到高峰。这将是全球太阳观测的窗口期,卫星观测数据向全球试开放恰逢其时。

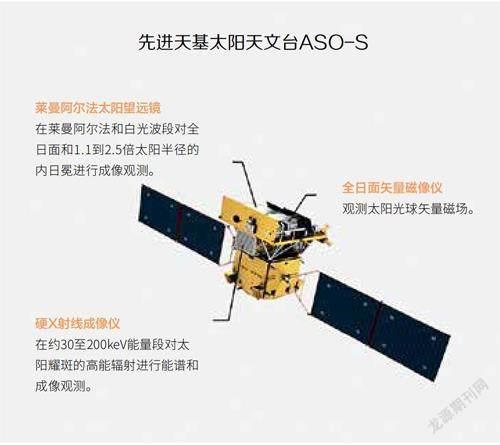

与“一磁两暴”相对应,“夸父一号”有三台载荷。全日面矢量磁像仪的测量目标是太阳物理学中的“第一观测量”——太阳磁场。太阳硬X射线成像仪的主要科学目标,是在约30keV-200keV能量段对太阳耀斑的辐射进行能谱和成像观测。莱曼阿尔法太阳望远镜的主要任务是观测日冕物质抛射、耀斑以及暗条等剧烈的太阳大气爆发活动,并为空间天气预报提供内日冕的观测数据支持。

在这次试开放发布会议上,甘为群还宣布了“夸父一号”国际访问学者计划,欢迎基于“夸父一号”观测数据的国际合作研究。他将率领团队努力促进国内外太阳物理学家使用“夸父一号”卫星观测数据开展前沿研究。

“夸父一号”的试开放实现了一代人多年的心愿。“什么叫天文?我认为这个‘文’的第一步就是观测,然后就涉及到仪器、数据、定标等一系列东西,以前只要涉及到这些,就是我们的弱项,甚至干脆没有,都是别人‘文’完了结果下来,我们来研究。但现在我可以说,我们从头开始做,而且中国的每一个太阳物理学家都能在‘夸父一号’里找到自己的位置,用这些数据来写论文。”

除了比喻人有大志向,夸父逐日的另一层含义为“自不量力”。而甘为群认为,探测太阳是极为必要的。“NASA(美国航空航天局)在1958年成立之初,就有三个计划:空间地球探测、空间太阳观测和空间天文观测。从1961年到上世纪70年代,NASA连发8颗太阳观测卫星。上世纪70年代,美国宇航员在空间站直接拍摄到日冕物质抛射,后来人类慢慢意识到这种现象的重要性。”

甘为群向记者回忆,从上世纪60年代开始,世界主要空间大国已经发射与太阳直接或间接相关的卫星70余颗。中国虽然是航天大国,长时间以来几乎完全没有研制太阳卫星的经验。这不仅是科学研究上的遗憾,从某种程度上,也不利于国家安全。

2022年12月13日,甘为群在发布会上介绍“夸父一号”初步观测成果。

“太阳爆发对我们的生活影响很大。首先是辐射增强,这会影响地球大气电离层,导致短波通讯受到干扰。其次是太阳高能粒子,我们生活在电子时代,很多东西的电子分布是有规律的,太阳高能带电粒子打过来,它们就乱套了。最明显的就是卫星,它们在大气层外面,被高能粒子击中很可能导致失灵、失控,如果宇航员正在工作,还可能对其生命安全造成威胁。即便高能粒子到了地面上,也会影响变压器的电荷分布,导致地区性大规模停电。还有日冕抛射物质,这是一大团抛射的高温高速物质,一旦向地球方向袭来,将会造成严重后果。”

这些并不是危言耸听,每一项都在历史上真实发生过。

1859年9月1日,英国天文爱好者卡林顿观测到太阳大黑子群内突然出现极其明亮的白光,形成一堆明亮的月牙形状,后来证实,这是太阳耀斑爆发,明亮的白光是一团带着电荷的等离子体云。短时间内,英国格林尼治天文台就测量到地磁场强度的剧烈变动。17个半小时后,各地电报局电报机的操作员报告说,他们的机器在闪火花,甚至电线都被融化了。这是天文学界著名的卡灵顿事件,有人估算,如果卡灵顿事件发生在對电力高度依赖的当下,将会对供水、物流、金融等日常生活造成极为重大的影响,直接导致的经济损失可能达1万亿到2万亿美元。

1989年3月,加拿大北部地区电网突然遭到短时间破坏,整个魁北克省的供电系统瘫痪。事后证实,断电的罪魁祸首就是太阳风暴。2003年,太阳又爆发了一次强磁暴,欧美的一系列科学卫星遭受不同程度损害,全球卫星通讯受到干扰,GPS全球定位系统受到影响,地面和空间一些需要即时通讯和定位的交通系统不同程度地瘫痪了。

“夸父一号”发射成功后,能够提前40小时左右对灾害性空间天气事件发出预警,并为中长期空间天气预报研究提供基础数据。

即便没有这些灾害,太阳探测也是人类必须完成的使命。“为什么要强调基础研究?因为它就在这个地方,我们应该看到人类本身就生存在这个系统中,就应该了解这些。往往不知不觉间,这些研究就自然而然地和人类发生关系了。太阳就是一个天然的物理实验室。”甘为群说。

甘为群清晰地记得,在上世纪80年代初,由于国内缺少观测设备支持,还在读研的他只能大量地借助国外卫星观测数据写论文。在计算机和互联网尚未普及的年代,他只能致信国外科学家,请求他们将观测数据打印好,邮寄回南京。他早年研究需要的数据,便是拿着尺子在这些邮寄回来的资料上一点点提取出来的。

回想起那段时光,甘为群看到的不仅是青春,更有从那时就坚定的理想。

在甘为群的博士毕业论文结尾,有一句话醒目而有力:“我要做一个追赶太阳的人。”

他是这样说的,也是这样做的。纵观甘为群的科研经历,他在每一个人生节点都充满了夸父的那种屡败屡战、锲而不舍的精神。

1979年,甘为群考入南京大学天文系,并在此后攻读硕士和博士研究生,毕业后又一直在南京紫金山天文台工作。可以说,他既是中国太阳观测发展史的见证者,也是参与者。

早在1958年,南京大学天文系就提出建造中国第一座太阳塔,即塔式太阳望远镜。几经搁置、重启后,太阳塔终于在1979年9月建成了,甘为群极为幸运地赶上了这一时刻。这座太阳塔正是甘为群后来的硕士和博士研究生导师方成院士设计和研制的。在艰苦的求学岁月里,甘为群成了方成团队的骨干成员。为了更好地完成论文,甘为群每天往返于太阳塔和校园之间。这是一段20公里的路程,除了坐公交车,还要步行一大段距离,需要两个多小时。每一天,甘为群都是披星戴月,要赶在太阳升起前过来,直到太阳落山,都不肯离去。

太阳爆发的机理示意图。

“夸父一号”概念图。

甘为群记得,太阳塔里有一台天文系仅有的计算机,那是方成在国外考察和讲学期间省吃俭用买下来的。所以每天太阳落山之后,他依然舍不得走,用电脑工作到很晚,以至于每天都是披星戴月。他的毕业论文是《耀斑大气半经验和理论模型》,需要进行大量的太阳观测。但偏偏在紧张的冲刺阶段,南京阴雨连绵,情急之下,甘为群干脆每天住在这里,一边写论文,一边看天气脸色,见缝插针地观测。

这里的工作人员不止一次发现,由于连续熬夜、过度疲惫,甘为群趴在桌子上睡着了,叫都叫不醒。功夫不负有心人,天气放晴了,他的论文也完成了,从那时起,他就用科学家的方式,演绎“夸父逐日”了。后来,他的博士论文发表在美国《天体物理》杂志上,开创了南京大学博士学位论文在此杂志发表之先河。

毕业后,甘为群本有机会留校,但由于种种原因,未能如愿。方成推荐他到紫金山天文台的张和祺台长那里工作,在天文学界,这同样是个赫赫有名的人。“东方红一号卫星发射成功后,我们国家具备了发射卫星的能力。科学界后来就提出了‘两船一站’计划。”甘为群介绍,这其中的一个“飞船”指的就是“天文一号”,就是张和祺在上世纪70年代中期的一次全国科学规划会议上提出的,并得到了国家的重视。“天文一号”的科学目标是填补中国空间天文的空白,以太阳观测,特别是耀斑爆发为主。

“天文一号”原计划在1980年至1981年的太阳活动第21周峰年期间发射,这样就可以和当时美国“太阳极大年”卫星、日本“火鸟”卫星等处在同一个时期了。可惜的是,由于卫星的部分仪器研制难度超出预期,加上改革开放初期百废待兴、国家政策调整,计划搁置了。

“我知道你的名字,还看过你的论文。”见到甘为群的第一面,张和祺就极为欣赏,不久之后,就让他到空间天文实验室工作了。不过,工作后不久,一位老同事就提醒他,空间天文是一个“费力不讨好”的行当,干了一辈子,都可能两手空空,“天文一号”就是个例子。在后来的人生经历中,这一说法也确实得到过多次验证。

“上世纪80年代是科学的春天,我们还是做了很多事,空间探测包括放气球、火箭和卫星,我们那时放了一些气球进行天文观测。”甘为群说,凭着内心的热爱,以及对国外先进科学的借鉴吸收,他还是坚持了下来。

上世纪90年代,甘为群和同事们等到了一个好机会。1992年9月21日,中央批准我国载人航天工程按“三步走”发展战略实施,简称“921”计划。甘为群回忆:“在神舟系列飞船早年发射阶段,可以搭载一些仪器设备。”张和祺把握住机遇,为紫金山天文台争取到空间天文探测包搭载神舟二号载人航天试验飞船的宝贵机会。

1994年,空间天文探测仪器计划取得积极进展,正式立项。在后来的7年时间里,紫金山天文台与中国科学院高能物理研究所共完成了3台高能辐射探测器的研制。2001年1月10日,探测器随神舟二号飞船顺利入轨。在轨运行165天期间,探测器除了观测到宇宙伽马射线暴,还观测到数十个太阳伽马射线耀斑和逾百个太阳硬X射线耀斑。这是中国空间太阳天文零的突破。

几乎在“921”计划推进的同一时期,北京天文台台长艾国祥院士提出了空间太阳望远镜计划。几经努力,艾国祥向张和祺提出,以“合作”的名义让甘为群参与空间太阳望远镜计划。

此后漫长的十多年时间里,甘为群一直配合艾国祥进行这个计划,但由于技术难度太大,加上其他种种原因,项目在后来陷入了困难局面。甘为群坦诚地说:“我和艾院士有些不同看法,我认为应该从小的望远镜开始干起,一步步来,而艾院士认为,要做就做大的。”

后来,甘为群按照自己的思路,从太阳探测小卫星开始做起。2004年,甘为群得到一个难得的机会,当年7月,国际空间研究委员会第35届世界空间科学大会在法国巴黎召开。甘为群以紫金山天文台副台长的身份参会。会议期间,他得知法国有两个小卫星计划方案,便将紫金山天文台正在开展的太阳高能小卫星预先研究提出来。大家建议中法合作,将三个小卫星计划合并起来,经过商议,提出中法合作“太阳爆发探测小卫星”的概念。其科學目标是瞄准太阳活动第24周峰年,研究耀斑非热粒子的加速和传播作用过程、日冕物质抛射的形成和早期演化以及耀斑和日冕物质抛射之间的关系。

这一项目本来非常有利于我国空间太阳探测进程,甘为群作为科工委项目中方负责人全力推进。但就在他满怀希望之时,法方由于项目安排冲突等原因,在2009年初终止这一项目。甘为群的“逐日之旅”再次遭遇挫折。

幸运的是,尽管遭遇一次次打击,但甘为群赶上了国家科技发展的好时代,特别是进入21世纪后,他总能寻找到更多机会。2006年,中国科学院提出空间科学规划,他负责空间天文和太阳物理领域。2011年, 他胸有成竹地提出中国第一颗综合性太阳探测卫星——“先进天基太阳天文台”的概念,并于同年获得中国科学院空间科学战略性先导专项计划的支持,列入预先研究项目。

一个空间项目要想走到最后,必须经历三个阶段:预先研究、背景型号、卫星工程立项与实施。而在这些阶段,甘为群又经历了意见分歧、经费紧张等一系列困难。他都咬着牙,一一克服了。

让他永远难忘的,是2022年10月9日这一天。清晨7点43分,迎着刚刚升起的太阳,长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功将“夸父一号”先进天基太阳天文台卫星发射升空,卫星进入预定轨道,发射任务获得成功。

“那天,大家在微信群里纷纷祝贺我。而我脑海中突然跳出‘一条路走到黑’这句话。”那些天,他在酒泉现场看到很多科技工作者同他一道没日没夜地紧张奋战在一线,突然明白了一些事情。原来在“逐日之旅”上,他并不孤独。中华民族永远都不会失去夸父逐日的精神,但再也不必重复那遥不可及的命运了。

“只要方向正确,‘一条路走到黑’的尽头,一定是光明!”