滇军岁月

2023-05-06王秦怡

王秦怡

昆明朱德旧居纪念馆。(本刊记者 付玉梅 / 摄)

昆明,小梅园巷,绿意满满。几幢古香古色的二层小楼坐落其间,枝叶从墙内探出,汪出水来。院内一棵10余米高的紫薇树,尤其显眼。

这是百年后的洁园(今昆明朱德旧居纪念馆),依然和它初建时一样,幽致中不乏富丽。一位本地老人告诉《环球人物》记者,他从未见过这么大的紫薇树,8月花开,烈日下像火一样。据说,这是朱德亲手种的。

1921年,重九起义十年后,35岁的旅长朱德为了安顿抵昆的亲人,买下五华山下一处宅院和附近的空地,建造了这处仿照老家仪陇建筑风格的洁园。再早前,1919年秋,朱德曾将全家二十几口人接到四川泸州居住,为全家做了安排。“为了证明他是一个孝子,能够而且做到了养活一个大家庭,很有面子,他又退回到封建主义去了。”后来,在延安的窑洞里,朱德曾向美国记者史沫特莱回忆往昔那个他。

功名利禄,荣华富贵,这时的朱德似乎都有了。

但史沫特莱感受到,尽管朱德过着物质丰厚的生活,却在“政治上表现出分裂的人格:外表上是卷入军人混战的一员,但内心总认为自己是五四运动的追随者,在家里的学习小组上继续讨论新思想”。“这时,朱德已经从农家子弟成了豪杰,从下级军官升至少将旅长,很容易再成为师长,但他不愿意了。他不再只简单追求事业上的成功,他要思考一下真正的救国救民之路。”中国人民解放军国防大学教授刘波这样分析。

重九起义后的十年,是朱德希望渐失的十年——一面被迫卷入军阀混战的泥潭中,一面对新思想与新道路心生好奇,偶尔还陷入乡绅阶层的传统情感中。这种矛盾一度让青年时期的朱德感到彷徨与苦闷。1922年春,朱德赠诗文给昆明昙华寺住持映空和尚,谈到自己投笔从戎、奋身军界,他说:“初意扫除专制,恢复民权,即行告退。讵料国事日非,仔肩难卸,戎马连绵,转瞬十稔。”

这之后不久,逃亡香港的滇军原首领唐继尧返回昆明,作为当初“讨唐”一员的朱德首当其冲,遭到通缉。“在云南的家被唐继尧没收了,母亲携带小孩,后来也回到四川家里去了。这一场民主革命斗争,自信还是一个顽强者,但还不能摆脱封建关系而失败,最后还借着唐继尧的手将封建关系代我斩断,使我更进入了共产主义的阶段的革命。”朱德后来回忆。

云南,成为朱德从旧民主主义革命者转变为共产主义者的涅槃之地。

忆曾率队到宜宾,高举红旗援弟兄。

前军到达自流井,已报成都敌肃清。

——1961年,《辛亥革命杂咏·其五》,回忆北上援川

革命的热潮滂沱到各处。

重九起義成功后,1911年11月10日,以蔡锷为领袖的大中华国云南军都督府成立,云南成为西南各省中第一个独立的省份。但在云南的北部,清军已攻入四川,重兵压阵,向南压迫云南,向东威胁武汉,革命的成果岌岌可危。于是,云南军政府决定遣师北上,援助四川起义军。朱德仍以排长身份随第二梯团(相当于旅)出征,不久便正式升任连长。

这是一次非传统的、几乎不需要作战的军事行动。朱德回忆:援川军一路受到了老百姓的热烈欢迎。“到处巡防军跑掉,老百姓便来欢迎。碰上少数土匪,一打就垮了……那时,自己预先还没感觉到,老百姓对于‘革命’都有着那么好的兴趣。我们这一营,四个连,都蛮强。”军队顺利地占领了叙府(今宜宾)和自流井(今自贡市内),不久,四川宣布独立。

一个更好的消息随之传来。1912年元旦,孙中山就任中华民国临时大总统,宣布中华民国成立。此前,从没有哪个时刻,朱德心中升腾起如此清晰的希望:他希望中国成为一个独立的国家,不再受到帝国主义欺侮;一个统一的国家,团结得像一个人一样;一个民主的国家,人民不再受封建专制的摧残;一个进步的国家,有廉洁的政府;一个幸福的国家,逐渐走向富裕。

革命也确实朝着充满希望的方向发展。从四川回到云南后,蔡锷在云南军政府内部进行了一系列改革。“营长以上的官(月薪)一律是六十元……所以省下来的钱很多,用来多养活一点军队……主要的就是能够搞出一个廉洁的政府来,军队真正看做是国家的军队……不管在政治、财政上都好。任用私人的事是很少的。把清朝那一套都改掉了。”朱德月薪是48元,他严格遵守军队纪律,不敲丁税,拒绝送礼。

1915年,朱德任护国军支队长。

云南省中国近代史研究会名誉会长吴宝璋告诉《环球人物》记者,尽管蔡锷只比朱德大4岁,却已经做出了朱德还只能梦想的大事。“亲弟弟从老家湖南远道而来,蔡锷让他打道回府。在蔡锷治理下,当时云南的政治、经济呈现出一种新面貌。从此,蔡锷成为朱德青年时期北极星一样的存在——他怎么做,朱德就怎么学;他让做什么,朱德就全力去做好。”

1913年秋,朱德升任营长,考虑到朱德的政治头脑和军事天赋,蔡锷派朱德与云南陆军第一师另一个营在临安(今建水)、蒙自、个旧一带布防。这里地处边界,同法属印度支那(越南等国)相邻。法帝国主义以武器装备豢养土匪,让他们四处袭击,自己便可借口驱逐土匪,侵扰云南。朱德的任务就是打土匪,巩固边防。“但这里多为热带山丘丛林,炎热多雨,山高林密,多瘴气。土匪很难打,啸聚山林,神出鬼没。”刘波说。

能怎么办?朱德反复琢磨与土匪交战失败的战例,研究出一套战法:有时化整为零,有时化零为整,声东击西,忽北忽南,打得赢就打,打不赢就走,机动、灵活、迅速、秘密地打土匪。

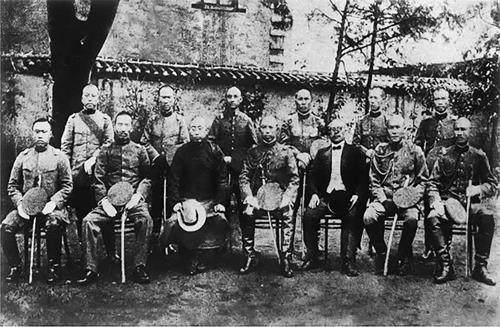

朱德(后排右一)和护国军重要成员的合影。

这就是日后游击战的雏形了。“学了土匪的战术,又高于他们,朱德的军事思想就是从那时开始成熟的。”在刘波看来:“游击战不仅仅是一套‘敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追’的军事要诀,也是门系统精密的军事艺术。一是和百姓保持友好关系,严格遵守纪律,所以朱德可以通过老百姓获得土匪情报,土匪却向百姓问不出什么来;二是爱兵如子,讲义气,朱德体格强壮,能跟弟兄们共同生活、密切接触,获得他们的信任;三是讲究民主,不靠权力压倒别人,每次作战不管大小,朱德事前总要勘察地形,精密计划一切。这些军事品质贯穿了朱德的一生。”

对此,吴宝璋持有类似的看法。“回望那一代领导人的青年时期,毛泽东是书生意气、挥斥方遒,既有革命浪漫主义,又有扎根于中国大地上的坚定追求;周恩来眼界开阔,将立场的坚定性和策略的灵活性高度结合在一起;朱德则是经过正规军校军事理论学习,又在军事实践中走上革命道路的,包括朱德的诗,都充满军人的气概,是血与火的凝练和钢铁般意志的表达。他们各具鲜明的性格,却选择了共同的信仰,殊途同归成为终生的、伟大的战友。”

蓬莱昕夜觅仙山,堪笑贪夫转念间。

信有佳兵来北地,那知国士出南关。

言犹在耳成虚誓,老不悲秋亦厚颜。

报國归来天欲暮,笑看北地废朝班。

——1919年,《秋兴八首用杜甫原韵·其五》

从1913年到1915年,在云南边境的两年,朱德剿匪屡建奇功,被提升为团长。他不时去蒙自取信件和报纸,但报纸上全无令人振奋的消息。袁世凯当选为正式总统,加强北洋军阀的统治,后又公然接受日本提出的企图独占中国的“二十一条”。西方世界也好不到哪里去,第一次世界大战将30多个国家拖进深渊中。

1915年12月12日, 袁世凯宣布恢复帝制。消息如惊雷般,彻底打破了革命志士们的幻想。朱德愤怒地写了一首诗,言语间心有戚戚:“回首剧怜民国土,几希幻作帝王洲。”

这之后不久,朱德收到一封写在碎布上的信。蔡锷密令他,以12月25日拂晓为期,率部和昆明同时起义,宣誓效忠共和,随后前往昆明待命出师,讨伐袁世凯。这就是彪炳史书的护国首义。12月25日,朱德果断控制了部队中的拥袁军官,一切按照计划进行。

在昆明,朱德与蔡锷久别重逢。他大吃一惊,此时的蔡锷正被肺结核威胁着生命,“两颊下陷,整个脸上只有两眼还闪闪发光……他的声音已很微弱,我们必须很留心听才能听得清。当他向我走来的时候,我低头流泪,一句话也说不出来……思想却一如既往,锋利得像把宝剑”。蔡锷提醒众人,这次作战和辛亥那年大不相同,袁世凯从外国人手里拿了贷款,装备良好,粮饷充足,四川总兵力达10万人。

护国军被分为三军。第一军以蔡锷为总司令、罗佩金为总参谋长,下辖三个梯团六个支队,任务是出兵四川,后进攻武汉,朱德被委任为第六支队(相当于团)队长。听完,朱德提出意见,反对蔡锷重病带队,“要送命的”。蔡锷望了一眼他,又把眼光移到别处:“我的日子反正也不多了,我要把全部生命献给民国。”

“事实上,在发起护国起义前,蔡锷进京,唐继尧接任云南督军,蔡锷就已经没有明确职位,并且受到袁世凯严密监视。但蔡锷有一颗誓死维护民主共和的心,从北京绕道日本,经过香港,几经周折才回到昆明。蔡锷的革命精神、爱国品质深深地感染了朱德,后来朱德成为开国领袖,每每在文章中回忆起蔡锷,总是一往情深。”吴宝璋说。

一开始,护国军进展顺利。不料,1916年2月,川南战场的形势突变。护国川军某团进攻泸州不成,纷纷溃逃,后撤至30公里外的纳溪县。北洋军大举向纳溪推进。而距纳溪城约5公里的棉花坡是滇军入川的必经之道,一旦失守,意味着护国军出兵四川的任务基本上宣告失败。

危急之下,朱德被蔡锷紧急调往增援,接手第三支队,“以我孤军深入,朱(德)曹(之骅)营除去休息,火速兼程前进”。战机刻不容缓,朱德率队以每天八九十里甚至一百多里的速度赶往前线。2月25日,行军至永宁时,他得知前线“因寡众之故,以至炮阵失守”。两日后,朱德率队赶到纳溪。

这注定是一场恶战。双方兵力悬殊,护国军第一军秘书长李曰垓事后统计,在纳溪的护国军“不足十营”,对方“已逾五十余营”,北洋军的枪炮声昼夜不歇。

杨履芬的父亲杨如轩是朱德讲武堂时期的同学,也是第三支队的营长,他生前曾向女儿多次提起朱德的作战之“猛”:“朱德下命令,冲到战壕时,距离已经近到能听到战壕里敌人的讲话声了,他们都不开一枪,不出一点声音,必须死等命令。最后拂晓时,他一下命令,所有人都冲到战壕,敌人还没搞清楚状况,打了一个措手不及。”

棉花坡被攻下来了,朱德猛将和忠将的名声也“出圈”了。这场纳溪保卫战给了革命者极大的鼓舞,广东、浙江、陕西等地先后宣布独立。1916年6月6日,袁世凯在忧惧中死去。护国运动胜利了。朱德总结这次经历:“打大仗我还是在那时学出来的。我这个团长,指挥三四个团、一条战线,还是可以的。”

不过,一种隐忧始终萦绕在朱德心头。他看到新的革命力量也发生着腐化,“大家都想做官、搞钱,不去搞军队了”,给了袁世凯“趁势一刀”的机会。

上世纪30年代,和史沫特莱提起袁世凯之流,朱德一字一句地引用了列宁对袁氏的论断:“这样的自由派(帝国主义将其美化为‘自由派’)最善于变节:昨天害怕皇帝,匍匐在他面前;后来看到了革命的力量,感觉到革命民主派就要取得胜利,就背叛了皇帝;明天则可能为了同什么旧的或新的‘立宪’皇帝勾结而出卖民主派。”

他还向史沫特莱评价袁世凯复辟帝制的恶果:“地方军阀的部队到处都是,他们把自己的地区当作私有财产。用外国的金钱豢养出来的军阀,这就是袁世凯给中国留下的遗产。”但这些认识都是后话了,1916年,刚进入而立之年的朱德还看不清这些。

岷江沱水,兴波逐浪韶华;小市蓝田,兵火烽烟劫里。横槊赋诗,大块假吾侪以文章;倚马唱酬,时局开我辈之襟抱。戎事余欢,逢场作戏,苦中寻乐,忙里偷闲。惧一百六日,战守疏虞,负廿四翻风唱酬寄兴。泄腹内牢骚,忧国忧民;舒心中锦绣,讽人讽事……

——1916年,为东华诗社撰写小引

1916年11月,蔡锷没有熬过那个寒冷的冬天,在日本不治而逝。朱德心目中的北极星陨落了。

“蔡锷在世时,朱德还充满着活力与希望,感觉前进方向很明确。但蔡锷去世后,他不知道下一步要怎么走了。尤其是他驻扎在泸州和南溪这段时期,按道理,护国军讨袁成功就该打道回府了,云南督军唐继尧却让他继续驻军在四川,其实是想占领四川的地盘。这时,朱德就开始被迫卷入军阀混战了。”吴宝璋说。

护国战争结束后,朱德部改编为第七师第十三旅第二十五团,先后驻扎在四川的泸州和南溪。在1916年至1919年相当长的一段时间里,他的生活看似平静。

1917年6月,经人介绍,朱德与南溪师范毕业生陈玉珍结婚。陈玉珍的侄女陈德清曾回忆:在战争年代,朱德和陈玉珍像生活在一个世外桃源里。朱德特别喜欢茶花和兰草,家里种的兰草和茶花特别多。两人都喜欢音乐,当清晨或傍晚,朱德有空吹箫时,陈玉珍就弹风琴配合他。“看不出来痛苦。”

朱德在南溪家中布置了一间精致的书房,购置大批典籍文献。他的阅读兴趣特别广泛,涉猎史籍、兵书、散文集、诗集。他还喜欢在书上圈圈点点,尤其爱在史籍与兵书上批注。《史记》和《三国志》里的批语达100多处,他分析战争胜败的原因——“成大事者起兵以义”“人思自利未有不解体者”“亲相离何能成事”。他还写了一段意味深长的话:“乱世有大志无力者,均远避,养力以待,后多成功。”

“诗文爱好者”朱德这时也有了空闲发展爱好。他常常穿上长袍马褂,与泸州当地的文人名流游览胜迹,吟诗作对,甚至组织了诗社,出版《江阳唱和集》石印本4册。他形容那时的生活是“逢场作戏,苦中寻乐”。

朱德构建的桃花源终究不存在,失望、彷徨与苦闷其实堆积在他的心底。

1917年夏在南溪期间,企图充当“西南王”的唐继尧,打着“护法”的幌子,组织靖国军滇黔联军北征。朱德所部改编为靖国军第二军第十三旅,朱德升任旅长。“我倒好像成了省奸,是四川人,反带着滇军来打四川。”朱德很郁闷,虽然陷在军阀混战的漩涡里,他却认为“实际这时还只有滇军是革命的支持者……终是为了革命在打仗”。

1919年5月,五四运动爆发,上海商界罢市,声援学生游行。

“鲁迅有一句诗——‘梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗’,写得很形象。几拨人打来打去,没有明确的政治目标,今天还是朋友的人,明天为了金钱或地位就倒戈了。朱德看到很多这样的人,他看不惯,但又找不到原因和方向。”刘波说。

在西南地区的重山之外,皖系、奉系等各踞一方。“吾国之大患,莫大于武人之争雄,南与北如一丘之貉。”這是辛亥革命10年后,讨伐段祺瑞的护法运动失败,孙中山看着那些军官老爷们娶小老婆,打麻雀牌,才恍然明白过来。“最终,历史的前进如大浪淘沙,孙中山等人都被证明无法领导中国的民主革命取得胜利。”吴宝璋说。

1919年发生的五四运动猛烈地荡涤着中国大地,也让原本沉寂的泸州小城沸腾起来。川南师范学校、泸县中学的学生们涌上街头,高呼“打倒卖国贼”“坚决收回山东半岛的主权”“抵制日货”。

大量传播新思想、新文化的书刊传到泸州。朱德泡在书斋里,和曾加入京津同盟会的挚友孙炳文一起阅读《新青年》《新潮》《每周评论》,还有达尔文的《进化论》,以及卢梭的《民约论》等很多革命书籍,接触到马克思主义、无政府主义等各种思潮。

其中,俄国十月社会主义革命的成功,让朱德看到了曙光。“不曾想象到无产阶级可以领导革命。我们所看到的马克思主义文献不过是杂志里的文章,还以为无产阶级就是既不能看书又不能写字的仆役、苦力和盐工。更增加混乱的是宣传马克思主义的共产党作家都是高级教授、学生和其他知识分子,而不是工人。”直到这时,他才朦胧地感到“有必要学习俄国的新式革命理论和革命方法,来从头进行革命”。

“映空和尚,天真烂漫,豁然其度,超然其象……身之荣辱兮茫茫,人之生死兮淡淡。寒依日兮暑依风,渴思饮兮饥思饭。不管国家存亡,焉知人间聚散。无人无我,有相无相。时局如斯,令人想向!”

——1922年,赠昆明昙华寺住持映空和尚诗文

朱德和孙炳文讨论马克思主义,讨论民主、自由和平等,但多数时候,都是“纸上谈兵”,“讨论又讨论,可是得不出结论”。朱德告诉史沫特莱,在四川驻军那几年“是一个充满了屈辱和犯罪感的时期”。

1920年5月,战火再次在四川燃起。唐继尧以“阻挠北伐”为借口,主动发起“倒熊(四川督军熊克武)”战争,却以滇军溃败而告终。滇军将领们无法再忍受唐继尧的荒淫无度与专横跋扈,密谋推翻唐继尧。

“朱德和其他很多人不同,他始终没有忘记革命。”吴宝璋说,朱德曾多次上言,“撤回部队,还政于民,滇川和解”,奉孙中山之命北伐,均不被采纳。对于看不到出路的革命事业,朱德早已疲惫不堪,他同孙炳文商定,“倒唐行动”成功后,就一起到国外去。

从1920年到1922年,朱德的生活如走马观花。先是唐继尧被推翻,逃到香港;随后,朱德被再三挽留任云南陆军宪兵司令官,为新政权效力;不久,唐继尧归来,发动旧部进攻昆明,朱德被通缉。但在这段时间里,出国的决心却已下定。朱德常去昆明育贤女子中学,向英文教师许岫岚学习英语,为出国作准备。

1918年,朱德(左)和孙炳文在泸州合影。

唐继尧的通缉令发出后,朱德和代理滇军总司令的金汉鼎等匆匆逃离昆明,经滇北,渡金沙江,绕至四川老家,又赶往重庆。这才基本脱离险境。

1922年6月的一天,船行驶在长江上,水高浪急,空气清新,云南的山、云南的水、云南的“洋房子”似乎都成了前尘往事。朱德决意,出国前完成三件事:一是去医院治疗失眠;二是要去沿海地区和北方转转,这36年一直待在华西和西南,他想看看那座“建筑在近代科学上的都市”上海;三是希望先他一步抵达北京的孙炳文介绍他认识五四运动的领导人和孙中山先生。

在重庆,朱德碰到了一位老熟人——川军第二军军长杨森。杨森和朱德同为四川顺庆府(今南充)人,是老乡;早年间一起在滇军共事,是战友;后来滇川两军交战,两人又成了敌人。没想到的是,他这个“敌人”受到了杨森的热情款待,杨森以师长一职相许,劝朱德务必留在川军。朱德表示自己已决心出国,婉言谢绝。

船行至上海,朱德参观了很多小工厂,接着又跑到北京这座大城市开眼界。

北京的国会给他留下了深刻印象,“正逢上曹锟贿选……很不好。在北京到处看了看,封建味道蛮浓厚……到处充斥着王公大臣,街上弯腰请安的很多,中国已是破烂不堪了”。又继续往北,朱德去了歸绥(今呼和浩特),“到鸡鸣山参观了新式的炭洞(煤矿),坐了那到洞里去的新式吊车”。

再回到上海时,朱德见到了孙中山。谈及这次见面,他回忆,“对于孙先生的印象很好……聚首谈了几个钟点”。但当孙中山提议,要朱德和金汉鼎回到已移驻广西的滇军中去,组织滇军到广东攻打陈炯明,会先付军饷10万元时,金汉鼎接受了,朱德拒绝了。孙中山又向朱德建议,要出国学习,不如到美国去。朱德却说想去看看欧洲的情形,去德国,“那时,我已认清学习马克思主义是我惟一的出路了”——他要和过去决裂。

“朱德能从那样一个偏僻的小村庄走出来,一步步成长为共产党的领袖,跟他身上所具有的特质紧密联系在一起。他有一种共产党人的自我革命精神,会不断纠正自己前进的方向。”吴宝璋说。这一年,朱德已经36岁了,脸上的青涩和稚气早已褪去,棱角越来越分明。他知道,自己即将踏上一条新的革命道路。