从不信任到信任:“一带一路”背景下中印高等教育交流与合作关系的应有转向

2023-05-05刘淑华卢可

刘淑华 卢可

摘 要:中印高等教育交流与合作面临学生交流规模非常小且层次偏低、校际合作少、科研合作不足、合作办学处在起步阶段、语言文化交流有限等诸多问题。双方之间不信任是造成这些问题的最根本原因,主要体现在以下方面:教育交流信号模糊与知觉错误;教育合作显性契约松散,隐性契约脆弱;认知存在偏差,教育交流通道兼容性低。“一带一路”倡议为创建走向信任的中印高等教育交流与合作关系提供了新的历史契机,为此,两国需要释放教育交流诚意信号,深化教育国际化政策对接与高层接触;优化教育合作显性和隐性契约,拓宽教育交流合作渠道;整合教育交流合作优势,提高互惠依赖度;营造和谐交流软环境,提升教育合作影响力。

关键词:信任;“一带一路”;中印;高等教育;交流與合作

中图分类号:G649.2 文献标志码:A DOI: 10.3969/j.issn.1672-3937.2023.04.04

印度是世界上仅次于我国的最大发展中国家,也是我国“一带一路”的重要节点国家。当下,中印关系的全球战略权重显著提升,两国的互动状态不仅会影响亚洲地区的合作与安全,也会给全球形势带来重要影响。然而,在国际政治格局中,两国关系长期处于“竞争大于合作”的高度敏感状态。

在高等教育领域,中印两国的交流与合作面临不少问题与挑战。“一带一路”倡议为中印高等教育交流与合作关系从“不信任”走向“信任”提供难得的历史机遇,高等教育这一非传统安全领域可以在此过程中发挥政治、经济等领域难以发挥的重要“溢出效应”和破冰攻坚作用。高等教育交流与合作不仅可以为两国提供强有力的技术支持、人才保障和创新动力,而且可以在与其他领域的互通互融过程中发挥更强的辐射力和更深远的影响力。建立基于信任的高等教育交流与合作关系,不仅有利于促进两国的高等教育交流与合作,而且对于补齐两国在经济、政治及其他领域的信任“缺口”,摆脱两国传统的地缘政治竞争范式,形成良性的可持续的互动新模式,都有望发挥积极作用。

一、中印高等教育交流与合作的现状

当下,中印两国高等教育交流与合作存在以下问题,阻碍两国高等教育交流向纵深发展,亟待两国协力共同解决。

(一)学生交流规模非常小且不对称,层次偏低

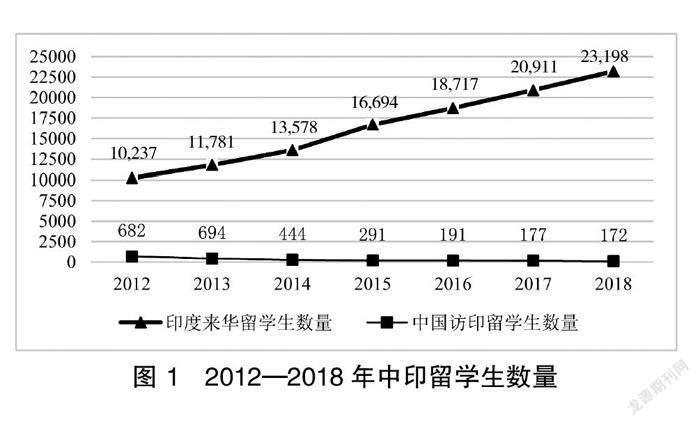

首先,两国学生总体流动规模较小,且呈现严重不对称现象。如图1所示,就中印留学生数量变化总体趋势而言,2012—2018年,印度来华留学生数量逐年递增,2012年为10,237人,印度在中国留学生来源国中留学生人数排名第八位。2018年,印度来华留学生总数增加到23,198人,相较于2012年增长12,961人,增速超过泰国、俄罗斯、印度尼西亚、美国、越南和日本的来华留学生增速,在生源国排名中升至第四位。而这期间中国访印留学生数量呈下降趋势,远远少于印度来华留学生数量。2018年,中国赴印留学生仅为172人,位列印度留学生来源国的第49名,比2012年减少74.78%。[1]两国交流的不对称现象明显,2018年中国赴印留学生数仅占同年印度来华学生总数的0.74%。同时,两国在对方国留学生总数中占比非常小。印度是世界上仅次于我国的第二大留学生派出国,2018年其来华留学生数量只占向全球派出留学生总数(3,705,055)的0.63%,占印度赴美学生总数(135,940)的17.06%。我国是世界上最大的留学生输出国,2018年赴印留学生数量仅占我国在全球留学生总数(993,367)的0.017%,所占比重微乎其微。[2]

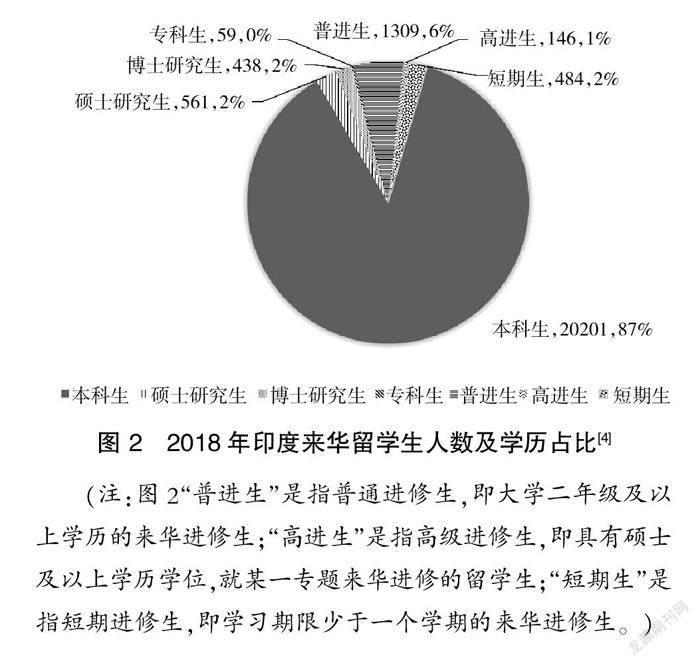

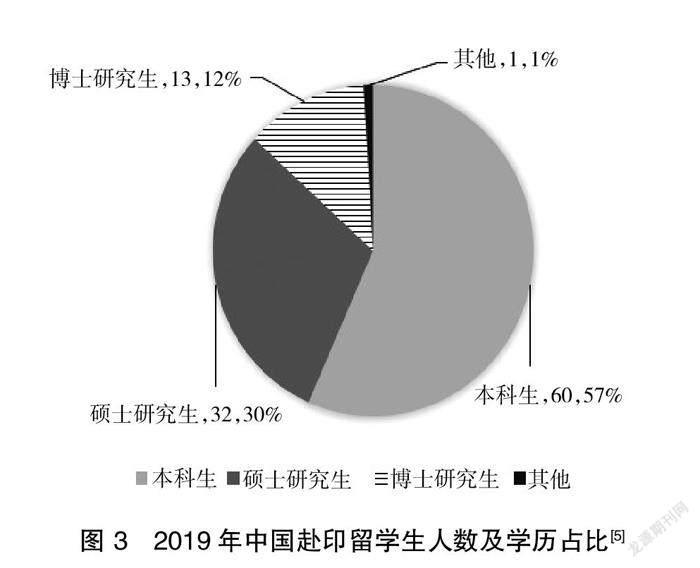

其次,两国在对方国留学的整体学历层次偏低。如图2所示,2018年,在我国的23,198名印度高等学历留学生中,绝大部分是本科生,达20,201人,占总人数的87%;硕士和博士加起来只有999人,仅占总留学生数的4%。中国赴印留学生的学历层次比印度来华留学生的学历层次高一些。如图3所示,2019年,中国共有106名学生在印度留学,其中105人为学历生,60名学生攻读学士学位,占总人数的57%,攻读硕士学位的有32人,占总人数的30%,而攻读博士学位的有13人,占总人数的12%。[3]

(二)校际合作少,科研合作不足

目前,作为中印教育合作最重要主体的高校虽然根据自身利益需求有了一些主动合作,但总体而言,两国校际交流是极其有限的。同济大学与曼尼帕尔大学、北方工业大学与浦那共生国际大学、上海农林职业技术学院与拉夫里科技大学等中印高校签署过合作协议。但与两国和其他国家高校合作数量而言,中印高校合作密度较低。例如,中国和俄罗斯多所高校建立了直接伙伴关系,签署众多伙伴关系协议,还搭建多个同类大学联盟。自独立以后,印度就一直积极发展与西方发达国家知名高校的合作,印度理工学院是受西方国家青睐的合作高校。例如,印度理工学院德里分校(IIT Delhi)与印度理工学院孟买分校(IIT Bombay)与牛津大学、拉夫堡大学、巴斯大学等英国著名研究型大学建立稳定的合作关系,在生物技术、纳米技术与清洁能源等领域开展联合研究,成果丰硕。[6]

同时,两国高校科研合作还处于初期阶段,仅有零散的交流和互动。近年来,中印两国都在深化世界一流大学建设,非常注重国内高校与国外高校在科研领域的密切合作。我国重视“双一流”建设高校与美英等国知名高校的国际研究合作,建立了广泛的科研合作网络和稳定深入的科研合作关系。印度在科研领域建立了众多的区域和多边合作与伙伴关系,重视利用外国联盟和合作伙伴关系增强国家科研能力,仅在2019—2020年印度理工学院各分校就与全球各高校签订184个科研合作协议。[7]然而,与两国和其他国家高校的科研合作行动相比,中印高校的科研合作数量显得非常欠缺。目前仅有的高校之间的科研合作实践包括:清华大学和印度理工学院德里分校签署了谅解备忘录,加强信息技术、工程、人文等领域的合作;云南大学凭借地缘、历史和文化优势先后与泰戈尔大学、加尔各答大学等多所印度高校签署合作交流协议,与尼赫鲁大学国际关系学院、德里大学等保持着良好合作,吸引印度专家留校长期进行合作研究。

(三)合作办学处在起步阶段,语言文化交流有限

中外合作办学是“一带一路”倡议下教育交流与合作最基本的方式,然而中印两国合作办学尚处在起步阶段。长久以来,印度政府对国内高校与世界其他国家和地区高校合作的掌控非常严格。[8]2010年,印度提出《外国教育机构(准入和运营条例)草案》(The Foreign Educational Institutional [Regulation of Entry and Operations] Bill),由于政府拖延至今未通过,有意在印度设立分校的国外高校很难获得印度政府许可。截至2021年6月,中国和印度尚未建立合作办学机构,也未在对方国设立海外分校。两国合作办学项目有4个,仅占“一带一路”沿线国家合作办学项目(215个)的1.86%。这4个中印合作办学项目是:广东工业大学与韦洛尔理工大学合作举办的动画专业本科教育项目,黄淮学院与迈索尔大学合作举办的软件工程专业本科教育项目,云南民族大学与印度辨喜瑜伽大学合作举办的体育硕士(瑜伽)教育项目,河北金融学院与印度R.V.S.教育集团合作举办的软件技术专业高等专科教育项目。[9]这4个合作项目每期招生人数共480人,数量有限,并且合作办学项目的学历层次以本科教育为主,专业设置与“一带一路”建设需求脱节。

两国高校之间的语言文化交流较少,未发挥快速促进两国高等教育交流与合作的作用。首先,开设对方语言专业的高校较少。印地语、泰米尔语在印度使用非常广泛,而我国目前仅有十几所高校开设印地语专业,不超过5所高校开设泰米尔语专业,不利于对于印度区域研究的深入开展,也远不能满足“一带一路”对于印度非通用语种人才的需求。印度开设中文专业的高校仅有40多所。中国孔子学院在印度的发展也步履艰难。目前,中国在印度仅有2所孔子学院和1个孔子课堂,分别是韦洛尔科技大学孔子学院、孟买大学孔子学院、加尔各答中文学校孔子课堂。[10]同时,中印高校互设的国别研究中心产出成果有限,难以有效促进两国对彼此教育与文化的全面认知和深入理解。各国别研究中心呈现出分散且不协调的特点,中心之间没有建立起良好的交流机制,没有有效利用两国的优势资源,从而导致各研究中心的研究内容出现同质化现象。[11]

二、不信任:中印高等教育

交流与合作问题的原因

探究中印高等教育交流与合作中存在问题背后的成因可以发现,不信任是造成以上这些问题的最根本原因。与国际政治领域相似,两国在高等教育领域维持着一种竞争大于合作的敏感状态。两国高等教育合作交流总体呈现战略性不信任的态势,这从根本上不利于双方高等教育交流与合作的可持续发展。两国高等教育的战略不信任主要体现在以下三方面。

(一)教育交流信号模糊与知觉错误

一般来说,传递信号越清晰越一致,成本越高,伙伴之间不确定性就越小。[12]相反,则会引发意图模糊与安全焦虑,合作双方较难形成初始信任联结。在“一带一路”倡议下,中国释放了高等教育对外合作信号。2016年7月,我国教育部印发《推进共建“一带一路”教育行动》,表达了与“一带一路”沿线国家加强教育交流与合作的意愿。[13]但是,政策文本多为框架性内容,并未对不同区域国家进行区分。由于中印两国尚不存在指向性合作文件,印度并未有效识别中国的高等教育合作意图。作为高信任阈限国家,印度对国内高等教育质量表现不佳和人才流失等问题忧心忡忡[14],只有自身利益被高度尊重和慎重考虑才会可能被说服。政策文本是一种成本较低的信号,对于建立两国之间的高等教育信任作用有限。

印度对我国“一帶一路”倡议抱有错误知觉,不利于双方建立高感性的信任关系。从微观层面上看,国家冲突行为主要是由于互动双方在不确定的国际条件下发生的错误知觉,其生成机制分别为历史包袱、认知相符及诱发定势。[15]中印建立亲密信任关系背负着沉重的“历史包袱”。边界问题、海洋问题等成为中印两国难以跨越的分歧,两国在各个领域目前和未来信任关系的重构存在负面累积效应。从认知相符的角度来看,印度一直以来就对“一带一路”倡议持观望与怀疑态度,将其视为中国在印度洋的软实力扩张战略。当我国释放出高等教育合作邀请信号时,印度秉持的是戒备战术与防御心理,认为教育交流与合作背后隐藏着不可告人的中国“阴谋”。诱发定势体现在中印双方关注的核心教育利益点有所差异,教育共同利益基础缺乏。随着“一带一路”倡议的推进,双方在地区影响力上的竞争更加凸显。印度不再仅仅满足于在南亚和印度洋地区打造教育核心利益区,而是更加注重以“世界高等教育领导者”身份在全球推行其外交。[16]中国在南亚地区推进“一带一路”倡议,加强与沿线国家高等教育交流与合作,势必会与印度势力拓展与利益扩张产生竞争。

(二)教育合作显性契约松散,隐性契约脆弱

信任契约存在刚性的显性契约和柔性的隐性契约,只有“硬约束”与“软约束”同时发挥作用,两国信任关系才能得到保障。从现实情况看,中印两国高等教育合作显性契约松散,隐性契约脆弱。

顶层设计不足造成显性契约松散,使得两国高等教育交流与合作的信任建立缺乏“硬约束”。中印两国没有高级别组织和机构保障两国高等教育交流与合作。在“一带一路”倡议提出之前,两国签署1998年的《中华人民共和国和印度共和国政府文化合作协定》、2006年的《中印科技合作谅解备忘录》等文件,在一定程度上促进两国的教育交流。但是,这些文件年代较为久远,无法满足当下“一带一路”倡议背景下两国高等教育交流与合作的新内涵与新格局的要求。更重要的是,当下两国高等教育交流与合作关系的内生动力及外部因素已经发生了深刻变化,这些文本的时效性已经大打折扣。顶层设计可以为两国高等教育战略合作提供有力的牵引,引导两国高等教育合作交流关系持续上行。然而,截至目前,两国还没有签署教育交流与合作的法律法规学历学位互认协议。总体而言,两国高等教育合作交流与合作重心逐渐下移,呈现出“低政治化”“自下而上”的特点。两国的沟通对话机制主要局限在“中印大学校长论坛”“中国—印度职业教育合作论坛”“中印高等教育研讨会”等平台上,而且这些平台主要以交流两国高校发展的经验教训为主,缺乏宏观的高屋建瓴的制度设计。顶层设计不足使得双方难以清楚彼此的战略定位、战略意图和政策取向,进而引发战略猜忌和利益冲突,难以建立高等教育领域的战略互信关系。

兩国高等教育交流与合作隐性契约也很脆弱,主要表现在国家文化异质、身份认同缺乏以及舆论结构失衡等方面。一般情况下,国家文化同质性越高,国家间信任关系的缔约成本就越低。在不同领域,中国与印度体系与制度相似度都较低。在“一带一路”背景下中印之间内生性的文化差异更加明显。塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)认为,中国和印度各自属于中华文明与印度文明的核心国家,而人类史上始终存在着文明的“我们”和文明之外的“他们”,不同文明的国家和集团对文明之外的群体和行为会有恐惧和不信任。[17]同时,两国的身份认同持续走低使得两国高等教育交流与合作缺乏共同基础。近些年来,我国在经济体量、政治地位、军事实力等维度逐渐与印度拉开差距,国家实力的升降和国际地位的对比导致印度存在一定的心理落差,对于我国的身份认同感持续走低。这使得两国教育交流与合作竞争倾向明显大于合作倾向。美国皮尤研究中心发布的一项印度民意调查报告中用“中国综合症”(China Syndrome)形容印度对我国的整体看法:约61%受过大学教育的印度人非常担心中国带来的竞争挑战。[18]两国对彼此的舆论结构整体呈现负面倾向。特别是印方主流媒体对中国形象的宣传缺乏客观性,甚至存在片面和错误宣传。西方媒体也在不断推波助澜,散发关于我国崛起的“妖魔化”舆论,使得两国的不信任持续走高。舆论结构失衡,民众更容易以消极的眼光看待对方国家,这种因为缺乏了解和理解而导致的偏见成为建构两国高等教育交流与合作隐性契约的重要障碍。

(三)教育认知存在偏差,教育交流通道兼容性低

中印教育认知的偏差使得两国对彼此高等教育的优势地位及其在本国高等教育发展中的核心价值并没有被提升到适当地位,进而使两国高等教育在实践中失去交流与合作的机会。中印两国当前都处在由数量扩大向内涵发展过渡的关键时期,在教育战略上也存在共通性。然而,两国不约而同将西方发达国家作为借鉴效仿的榜样,而没有将对方纳入互学互鉴的范畴。[19]印度理工学院、印度管理学院在国际上享有盛誉,对中国高等教育无疑具有重要合作价值。我国没有足够重视印度高等教育在近年来的发展成就以及对中国教育的合作价值。同样,印度对英美等发达国家的高等教育青睐有加,而对中国高等教育的关注不够,认知偏低。印度认为,“印英关系的核心是历史、价值观和文化,彼此之间有着深刻的了解”,因此对英国高等教育趋之若鹜。[20]。对于中国高等教育的发展成就,表现得较为冷淡,甚至在利益可能存在冲突的担忧中故意漠视或排斥。

教育交流通道兼容性低使得两国交流与合作没有生成和转化信任资源的内部动力。数量有限的孔子学院在印度当地化进程缓慢,不断受到印度政府打压,被视为“一种安全威胁”。[21]2020年,印度教育部决定重新审查中国孔子学院与印度7所高校合作设立的孔子学院和孔子课堂,审核两国高校签署的54份校际合作谅解备忘录。[22]印度在面向未来的纲要报告《国家教育政策2020》(National Education Policy 2020, NEP 2020)中,把汉语从中学生推荐外语学习名单中剔除了。[23]此外,中印两国在高等教育结构体系方面存在较大差异,兼容性差,印度有国家重点学院、中央大学、邦立大学、准大学等高等教育机构,与我国的高校类型迥然有异,两国建立同类学校联盟的难度较大。两国在学制和人才培养模式上也存在很大不同,不利于两国构建教育交流与合作的“立交桥”。

在留学生互动交流方面,两国存在留学信息不畅、签证制度较为严苛、留学生服务保障有待优化等问题。印度来华留学生因为语言障碍、文化差异等原因,普遍反映在我国留学存在一定的跨文化适应问题。印度高校留学生在高校学生总数中占比很低,2019年入学的留学生仅占印度高校同年入学人数的0.13%[24],距离印度政府制定的留学生要占印度高校学生总数10%~15%的目标还很遥远。印度在留学生课程设置、校园基础设施等方面无法达到国际标准,“东道主准备”(Preparedness to Host)尚不充分。[25]许多城市的基础设施不完善,生活条件较差[26],使得我国许多本来有意愿留学印度的学生因为安全、气候、饮食、住宿环境等问题最终望而却步。

三、走向信任:中印高等教育

交流与合作新关系的建构

信任是国家之间高等教育与合作关系构建的前提与支撑逻辑。所谓信任,是指行为体对另一方在未来一定情境下的行为和态度的积极预期,信任本质的两个基本维度是理性信任与感性信任,理性信任与利益计算相关,感性信任则与情感认同相连。[27]为了缓解中印高等教育交流与合作之间的不信任,生成和转化信任,两国需要从以下四个方面努力,建构高等教育交流与合作的新型关系。

(一)释放教育交流诚意信号,深化教育国际化政策对接与高层接触

当前,中印高等教育交流处于相对紧张的状态,通过释放教育交流诚意信号能为两国高等教育合作奠定良好的氛围基础。我国对外战略中的诚意信号包括话语层面上的官方对外政策文本,在国内外官方场合进行的政策解释和态度说明,以及行为层面上的信用维护,通过不同的方式让利、示善或增强代价提高行为的可信性。[28]教育交流作为公共外交的重要组成部分,可以通过这两个层面的努力来疏通两国教育交流与合作的“结节”,进而在一定程度上释解印度对与我国高等教育合作的深度焦虑。

在话语层面上,应该加强双方的高等教育国际化战略的耦合,提高合作文本的指向性、透明性、稳定性。《中国教育现代化2035》强调我国要“开创教育对外开放新格局”,高等教育对外交流与合作不仅是我国高等教育质量建设的重要内容,也是“一带一路”建设的主要推动路径。近年来,印度逐渐认识到教育作为软实力外交的重要性[29],为了增强印度高等教育在全球的显示度,改善印度国家品牌和形象,愈发重视高等教育国际化战略,在“十二五”规划和《国家教育政策2020》等重要纲领性文件中都将高等教育国际化战略列为优先发展领域。在这样的背景下,双方需要把对方纳入高等教育交流与合作的重要国别范畴,认清与对方国合作的价值与意义,明确合作的政策思路,协调双方的关键诉求,细化协议文本的内容,明晰合作的目标与责任。

在行为层面上,需要加强两国高层接触促进教育交流的上层互通。高层在教育领域的交往与互动,作为元首外交和首脑外交的重要内容,对于稀释两国战略互疑,缓解两国之间的紧张关系,指导并带动民众之间的教育交流与合作,都发挥着不可替代的重要作用。印度当前通过高等教育国际化战略改变其在全球的定位,完成从“受援国”到“平等的合作伙伴”的身份转变。[30]如果说以前印度的高等教育国际化进程更多是由个人或机构推动的,那么现在,印度政府在推动高等教育国际化战略方面则表现得更为积极主动。[31]当下,两国高层需要加强对话、协商和谈判,就两国的高等教育交流与合作问题交换看法,展现与对方高等教育合作的意愿,释放高等教育交流与合作的诚意信号。

(二)优化教育合作显性和隐性契约,拓宽教育交流合作渠道

规范的制度能降低双方的不确定性,有效规避风险,从而培育信任。通过在法律法规、伙伴关系建设等方面构建相对弹性的合作机制,搭建更高层次的合作平台,拓宽交流与合作渠道,有利于中印发展更加紧密稳固的教育合作关系。

在显性契约方面,两国政府需要制定更灵活、专业、规范的合作协议和法律法规,促进两国在平等互利、讲求实效的原则基础上加强两国在高等教育领域的交流与合作。协议和法律法规的内容可涵盖以下方面:相互承认学历、学位证书,并简化对对方国学位资历的程序;促进留学生和学者的交流与互动;支持本国公民学习和教授对方国语言、文学和文化;增加在对方国合作办学机构和合作办学项目的设立;促进两国实质性校际合作关系的构建,共享教育发展经验等。印度《国家教育政策2020》提出要建立更加灵活的法律框架,我国需要充分了解印度的政策新动向,在合适的监管范围内制定更有效的合作协议。

在隐性契约方面,尝试建立中印“区对区”的特色弹性伙伴制度。目前印度各邦在高等教育改革中有更多的自主权,这也给两国在重塑机构伙伴关系方面带来重大机会。我国正在推进教育现代化区域创新试验,可与印度教育开放程度较高的卡纳塔克邦(Karnataka)、北方邦(Uttar Pradesh)等邦进行“区对区”结对,成立“中印教育交流结对共建区”,以此构建联系紧密、沟通高效、协调有力的特色教育合作区域。

在交流合作渠道方面,中印两国需要在现有合作平台基础上,搭建更高层次的各类教育协作发展与创新合作平台。鼓励两国建立“中印人文合作委员会” 和“中印高等教育合作中心”,负责中印高等教育合作的管理和协调。同时,通过建立中印高等院校联盟、中印高等教育论坛、中印高等教育峰会等众多平台,促进两国教育交流的长期化和常态化发展。积极促成两国在教育、文化等人文领域开展有益合作,举办“国家年”“语言年”“旅游年”等大型人文主题年活动,多轨并行,为两国高等教育交流与合作建立良好的民意基础。支持设立各种类型在线教育机构、教育服务中介机构、教育评价评估机构,面向不同群体提供教育服务,调整合作办学的思路,找准办学定位,突出发展重点,扩大两国合作办学规模,提高办学层次和效益。

(三)整合教育交流合作优势,提高互惠依赖度

尊重彼此教育核心利益是两国教育交流与合作信任关系建构的基本要求。两国消化吸纳对方教育的合理因子和先进成分,通过优势资源整合,实现利益紧密联结,在合作中实现互赢互惠,才有可能促进信任的转化。

中印两国都有丰富的教育经验与学术传统,应该推动研究型和职业院校两大类型的顶尖院校形成强校联盟,提高双方合作的互惠依赖度。一旦两国合作建成有重要学术影响力的顶尖研究型大学联盟,那么该联盟就可以协同发挥基础研究主力军、技术突破策源地作用。目前我国“双一流”建设已经进入全面实施阶段,而印度也启动了“创新大学计划”(Scheme on Innovation Universities)以实现拥有多所一流大学的目标。中印研究型大学联盟需要率先开展相互承认特定课程学分、实施更灵活交换生安排、加快科研成果转化等方面的合作交流。二是两国应推动办学水平高、服务能力强的示范性高等职业院校结盟,在培训模式、课程体系等方面进行深层次、实质性、全方位的交流与合作。2019年,我国提出中国特色高水平高职学校和专业建设计划,即“双高计划”,标志着我国职业教育发展迈出新步伐。印度当下面临着“人口红利”与技能短缺的结构性矛盾,因此优质职业教育与培训非常紧迫。[32]因应职业教育发展的共同需求,两国可以在职业教育领域加强合作。

两国应该提高教育资源的开放范围,进一步促进高端人才、优质项目、强势和特色学科等教育资源的高效流动,实现优势互补。两国已经建立“中印科技联合委员会”,可在此基础上创立“中印科研合作基金”,以鼓励高校教师与科研人员的流动。我国学者积极主动参与印度相关计划,比如“学术和研究合作计划”(Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration, SPARC)、“学者领导力计划”(Leadership for Academicians Program, LEAP)以及“全球學术网络倡议”(Global Initiative of Academic Networks, GIAN),以发展尖端科学领域的合作。此外,两国应该重点优化科研合作的学科结构,着眼“一带一路”建设产业链条,结合各自在通信、新能源、生物技术等高科技领域的合作优势,以及双方共同关心领域的课程资源,实现强势学科的对接和结盟。同时,两国的合作焦点应该进一步扩大到社会科学、人文、艺术等多样化的特色领域,从而加强两国文化理解。

(四)营造和谐交流软环境,提升教育合作影响力

文化因素是信任生成的重要因素。按照罗伊·列维茨基(Roy Lewicki)和芭芭拉·邦克(Barbara Bunker)在信任发展阶段上的分类,两国还处在计算型信任(Calculus-based Trust)后期和了解型信任(Knowledge-based Trust)早期,离具有共同的价值观的认同性信任(Identification Trust)还有极大差距。[33]基于此,正向积极的舆论引导,培养教育领域的“信任文化”,营造和谐的合作软环境,并通过共同参与全球教育治理来提升两国教育交流影响力,显得非常重要。

在舆论引导方面,需要改善传播方式,加强文化传播媒介与平台的管理。中印在政治制度、经济发展水平和意识形态上的分歧不可避免地导致了对某些问题的不同理解,并且国际文化传播环境也存在诸多不稳定的因素,需要正视这些问题,理性客观看待“新闻偏见”。我国在对外宣传中,要做到主动发声,有的放矢,构建传统主流媒体和新媒体相结合的多层次国际交流体系,展现我国教育的“亲和力”与“包容性”。具体来说,可以在国外平台上建立官方账号,弱化中国教育成就的硬输出,对国外歪曲中国教育事实给予正面回应,做好“中国教育形象”管理。

虽然中国和印度两国的文化同质性不高,但是两国可以通过教育这一高度可兑换资源来逐步构建“信任文化”,从而实现信任的“跳跃”。语言是文化的载体和反映,两国都应该扩大对方国语言的专业开设规模,建立语言文化中心,开设传统文化和艺术等国情课程。两国具有悠久的人文交流历史,可充分利用丰富的文化传统资源,各国别研究中心可以从历史交流的角度找寻现代合作的新思路,明确各自的研究重点与研究责任,实现战略性、精准性、互补性的协作模式。我国可打造特色型、专业型孔子学院,延伸孔子学院的办学功能,设计特色中国文化课程,加快推进当地化融合发展。

中印两国深化全球教育治理合作与交流,将有助于实现“扩散性互惠”,从而提高两国教育交流合作整体的影响力和辐射力。我国与印度同为联合国教科文组织、金砖五国等国际组织成员国,也共同成立了印中合作联盟、云南省中印合作交流促进会等非政府组织。我国可充分利用相关国际组织治理和平台优势推进“一带一路”国际合作,向世界推介我国教育理念和经验,推动与印度共同参与国际教育规则、标准、评价体系的制定,构建两国高等教育交流与合作的新桥梁。

参考文献:

[1][3][5][24]Ministry of Human Resource Development. All India survey on higher education 2018-2019[R]. New Delhi: Government of India, 2019.

[2]UNESCO. Global flow of tertiary-level students[EB/OL]. (2021-11-10)[2021-11-10]. http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu.

[4] 教育部. 2018来华留学生简明统计[M]. 北京:教育部国际交流与合作司,2018:149,157.

[6]CII, AIU. Trends in internationalization of higher education in India 2016[R]. New Delhi: The Mantosh Sondhi Centre, 2016: 52-78.

[7]Council of Indian Institutes of Technology. International research collaboration[EB/OL]. (2021-11-15) [2021-11-17]. https://www.iitsystem.ac.in/?q=collaborations/international/research &page=18&academic_year=2019.

[8]ALTBACH P G, ELDHO M. Is Indian higher education finally waking up? [J]. Change: the magazine of higher learning, 2020(3): 54-60.

[9]中華人民共和国教育部中外合作办学监管信息工作平台.关于公布中外合作办学机构和项目相关信息的说明[EB/OL]. (2021-06-12)[2021-07-12]. http://www.crs.jsj.edu.cn/aproval/termination.

[10]教育部中外语言交流合作中心. 全球伙伴[EB/OL]. [2022-01-17]. https://www.ci.cn/#/site/GlobalConfucius/?key=0.

[11]刘婷. “一带一路”构想下中印高等教育交流与合作新方向[J]. 大学教育科学,2017(4): 53-56.

[12]田野. 国际关系中的制度选择:一种交易成本的视角[M]. 上海:上海人民出版社,2018: 58-59.

[13]中华人民共和国教育部. 关于印发《推进共建“一带一路”教育行动》的通知[EB/OL]. (2016-08-11) [2021-11-02]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/s7068/201608/t20160811_ 274679.html.

[14]GARRETT R. Foreign higher education in India: the latest developments[J]. International higher education, 2017(88): 5-6.

[15]罗伯特·杰维斯. 国际政治中的知觉与错误知觉[M].秦亚青,译. 上海:上海人民出版社,2015: 127-259.

[16]FICCI. Higher education in India: vision 2030[R]. New Delhi: FICCI Higher Education Summit, 2013: 18.

[17]塞缪尔·亨廷顿. 文明的冲突与世界秩序的重建[M].周琪,刘绯,张立平,等,译. 北京:新华出版社,2010: 109.

[18]Pew Research Center. India and Modi: the honeymoon continues[R]. Washington D.C.: Pew Research Center, 2016: 22-24.

[19]VARGHESE N V. BRICS and international collaborations in higher education in India[J]. Frontiers of education in China, 2015(1): 46-65.

[20]Foreign, Commonwealth & Development Office. 2030 roadmap for India-UK future relations[EB/OL]. (2021-05-04) [2021-10-09]. https://www.gov.uk/government/publications/india-uk-virtual-summit-may-2021-roadmap-2030-for-a-comprehensive-strategic-partnership/2030-roadmap-for-india-uk-future-relations.

[21]One India. Coming soon, an order on pact with universities of Indias neighbors[EB/OL]. (2020-10-21) [2021-06-09]. https://www.oneindia.com/india/coming-soon-an-order-on-pact-with-universities-of-indias-neighbours-3166234.html

[22]Hindustan Times. Eye on China, govt to bar universities from pacts with Indias neighbors[EB/OL].(2020-10-21) [2021-06-15]. https://www.hindustantimes.com/indianews/eye-on-china-govt-to-bar-universities-from-pacts-with-india-sneighbors/storyVW3fbasiWN2FikFSrr1fEJ.html.

[23]The Hindu. National education policy 2020, mandarin dropped from language list[EB/OL]. (2020-08-01) [2021-06-16]. https://www.thehindu.com/education/nationaleducation-policy-2020-mandarin-dropped-from-language-list/article32249227.ece.

[25]KHARE M. Making India a sought-after destination for higher education[M]. Boston: Boston College Centre for International Higher Education US, 2018: 49-51.

[26]AGARWAL P. Indias growing influence in international student mobility[M]/. New York: Palgrave Macmillan US, 2011: 43-67.

[27]王正. 信任的求索:世界政治中的信任問题研究[M]. 北京:北京时代华文书局,2017: 201.

[28]尹继武. 诚意信号表达与中国外交的战略匹配[J]. 外交评论(外交学院学报),2015(3): 1-25.

[29]SHARMA J C. Education-the neglected tool of Indian diplomacy[J]. Indian foreign affairs journal, 2012(3): 296-310.

[30]KHARE M. Ideological shift in Indian higher education internationalization[J]. International higher education, 2014(78): 12-14.

[31]KHARE M. Trends and strategies towards internationalization of higher education in India[J]. International journal of comparative education and development, 2021(2): 136-151.

[32]Confederation of Indian Industry. India skills report 2021[R]. Gurgaon: CII Gurgaon Office, 2021.

[33]LEWICKI R J, BUNKER B B. Developing and maintaining trust in work relationships[M]. Thousand Oaks: Sage Publications, 1996: 114-139.

From Distrust to Trust: The Deserved Changing Direction of Sino-Indian Higher Education Cooperation Relationship in the Context of the Belt and Road

LIU Shuhua1,2 LU Ke3

(1. College of Education, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China;

2. Center for International Education Research, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China;

3. College of Education, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Abstract: Currently China-India higher education exchanges and cooperation face many problems: Student exchanges between China and India have a very small scale and remain at a low level, university partnerships between the two countries are inadequate, the cooperation in scientific research between the two countries is insufficient, the development of joint programs and institutions is at the initial stage, and the language and cultural exchanges are very limited. Distrust is the ultimate cause of these problems, which are mainly reflected in the following aspects: vague signals and misperceptions, loose explicit contracts and fragile implicit contracts in education cooperation, obvious biases in the mutual education cognition, and low compatibility of education exchange channels. The Belt and Road Initiative provides new historical opportunities to create a trust-based Sino-Indian higher education relationship. To promote Sino-Indian higher education cooperation, the two countries need to release signals of education communication sincerity, deepen the docking of policy on education internationalization and increase high-level contacts, optimize the explicit and implicit contracts of education cooperation, expand education communication channels, integrate education advantages of the two countries, improve interdependency, foster a harmonious and soft environment for exchange and enhance the influence of education cooperation.

Keywords: Trust; The Belt and Road; Sino-Indian; Higher education; Communication and cooperation

編辑 王亭亭 校对 朱婷婷

作者简介:刘淑华,浙江大学教育学院教授、浙江大学国际教育研究中心副主任(杭州 310058);卢可,浙江大学教育学院硕士研究生(杭州 310058)

基金项目:国家社会科学基金“十四五”规划2021年度教育学重点课题“自贸港(自贸区)建设背景下的教育对外开放研究”(编号:AFA210013)