多面拉赫:冬去春来,一径花开

2023-05-02朱则彦

朱则彦

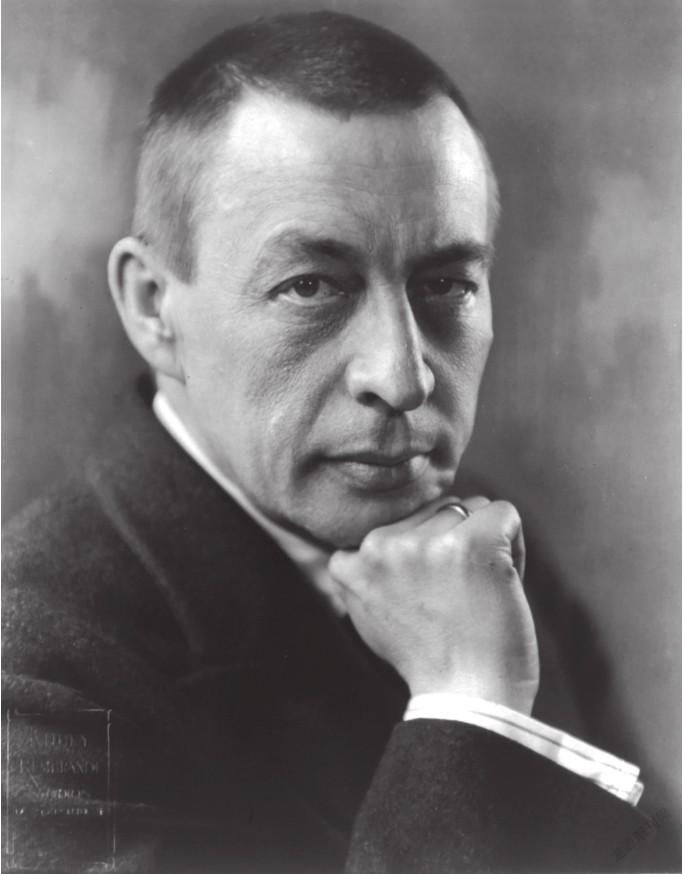

音乐是从心中流淌出来的,最后也要回归到心灵中去。我所做的仅仅是简单明了地将我的心灵之语付诸笔端,这便是我的创作了。不论是爱情、痛苦、悲伤还是虔诚,通通都成了我的音乐。

——拉赫玛尼诺夫

2021年,世界范圍内最具影响力的古典音乐调查榜(Classic FM Hall of Fame)公布了过去二十五年间最受英国听众欢迎的三百首古典名曲,其中前五十的席位,谢尔盖·拉赫玛尼诺夫(Sergei Rachmaninoff)的作品就占据了四个,冠军更是直接颁发给他的《第二钢琴协奏曲》。

在各类风格并存、力求标新立异的世纪之交,关于拉赫玛尼诺夫的争议从未停止。这位坚守浪漫主义传统的音乐巨人常常被贴上“保守”的标签,但其作品仍是演出舞台与唱片市场的“宠儿”。

正如丹尼尔·格里姆伍德(D a n e l Grimwood)解释的那样:“多数盛行的内容对拉赫玛尼诺夫来说都毫无意义。如果你不按照自己的方式去理解,而是带着偏见去听他的音乐,那你会错过重点。”

年少成名的天之骄子

拉赫玛尼诺夫出身音乐世家,家境富裕。十九世纪初虽战火不断,但拉赫玛尼诺夫家族的生活并没有受到太大的影响。只可惜,他的父亲好赌、酗酒,挥霍无度,为了偿还债务,家产被四处变卖。寥寥数年,曾经的名门望族变成负债累累的破落户。1883年春天,与拉赫玛尼诺夫最要好的姐姐不幸离世,母亲因此与父亲争吵不断,父亲负气出走,从此杳无音信。

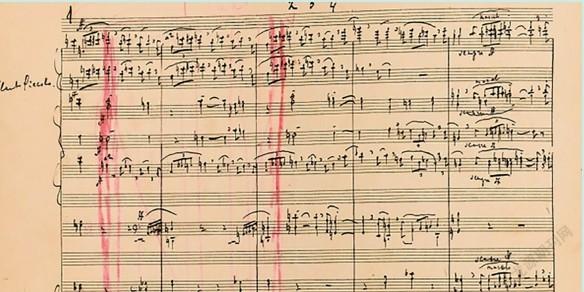

一系列的变故使拉赫玛尼诺夫形成了内向、孤僻、敏感的性格。他在圣彼得堡音乐学院的学习生活过于自由,成绩也不理想,中途甚至还曾被要求退学,这让他的母亲非常头疼。拉赫玛尼诺夫的母亲是圣彼得堡音乐学院的毕业生,她深知儿子的音乐天赋与上限,不想儿子就此荒废学业。随后,十二岁的拉赫玛尼诺夫从圣彼得堡音乐学院转而进入莫斯科音乐学院学习,师从纪律严明的尼古拉·兹维列夫(Nikolay Zverev)学习钢琴。他每天早上六点就开始练习,从各类曲目中学习音乐知识,还参加各类音乐活动。在莫斯科音乐学院,拉赫玛尼诺夫遇到了许多当时著名的音乐家:安东·鲁宾斯坦(Anton Rubinstein)、谢尔盖·塔涅耶夫(Sergey Taneyev)、安东·阿伦斯基(Anton Arensky)、瓦希利·萨弗诺夫(Vasily Safonov),以及对其影响最为深远的柴科夫斯基。1892年,拉赫玛尼诺夫根据普希金长篇叙事诗《茨冈》创作完成了歌剧《阿列科》(Aleko),以优异的成绩从莫斯科音乐学院毕业。同年,拉赫玛尼诺夫创作了如今最受欢迎的钢琴作品之一《升C小调前奏曲》。众所周知,钢琴音乐是拉赫玛尼诺夫重要的创作领域,他充分探索了钢琴本身的音色与表现力。哪怕在早期作品中,我们也能看到他非凡的创作天赋与精湛的演奏技艺。

不可否认,拉赫玛尼诺夫是迄今为止世界公认的优秀钢琴家之一,但对他而言,钢琴从来不是一切。

跌入谷底后的绝处逢生

英国《留声机》杂志在2023年1月纪念拉赫玛尼诺夫的专栏文章中,称他也许是过去一百五十年来最全面的音乐家。伟大的乐器演奏家成为伟大指挥家的例子不胜枚举,但很少有人能在作曲领域获得同样的成就。可即便是像拉赫玛尼诺夫这样同时在作曲、指挥与钢琴演奏三个领域出类拔萃的音乐大师,其创作之路也并非一帆风顺。

1897年,拉赫玛尼诺夫的《第一交响曲》在圣彼得堡首演,没人会想到这场由格拉祖诺夫(Glazunov)指挥的演出于拉赫玛尼诺夫而言竟是一场“灾难”。一些评论家认为,作品本身略显糟糕,首演效果更不尽如人意。拉赫玛尼诺夫在信中写道:“我很惊讶,像格拉祖诺夫这样才华横溢的人,怎么会指挥得如此糟糕。我现在说的不是他的指挥技巧,而是他的音乐才能。他指挥时毫无感觉。他好像什么都不懂。”在此后的三年时间里,拉赫玛尼诺夫一蹶不振,几乎没有创作出任何有意义的作品,歌剧《弗兰切斯卡·达·里米尼》的构思被一再搁置,即便是已初具轮廓的交响作品最终也不得不放弃。

1900年,随着心理学家弗洛伊德的著作《梦的解析》出版,现代心理学迅速席卷整个欧洲。在心理治疗师尼古拉·达利的帮助下,拉赫玛尼诺夫逐渐走出了失败的阴霾。

1901年,拉赫玛尼诺夫完成了他的《第二钢琴协奏曲》。这是整个古典音乐浪漫篇章中最受欢迎的作品之一,也是迄今为止拉赫玛尼诺夫被演奏和录制次数最多的作品。其华丽的配器、令人难忘的主题,以及作品中流淌出的纯粹的、压倒一切的情感深深吸引着全世界的听众。拉赫玛尼诺夫的内心仿佛被“解冻”一般,充沛的力量、顽强的意志,在一瞬间扑面而来。他如浴火凤凰一般,涅槃重生。

与此同时,在实业家萨瓦·马蒙托夫(Savva Mamontov)的帮助下,拉赫玛尼诺夫解锁了其职业生涯的第二个角色——指挥家。

1897—1898演出季,他在莫斯科私人俄罗斯歌剧院(Moscow Private Russian Opera)连续指挥了格林卡的《沙皇的一生》、圣-桑的《参孙与达丽拉》、比才的《卡门》、里姆斯基-科萨科夫的《五月之夜》和柴科夫斯基的《黑桃皇后》等作品。1912年,指挥家尼古拉·马尔科夫(Nikolay Markhov)在圣彼得堡马林斯基剧院听了拉赫玛尼诺夫指挥的《黑桃皇后》后,形容它具有“令人惊讶的新鲜感”,仿佛各种陈词滥调都被抹去,作品以一种全新、生动的方式呈现在听众面前。

心中永远的故土

1945年,拉赫玛尼诺夫一生的挚友约瑟夫·霍夫曼(Josef Hofmann)在一篇颂词中这样说道:“拉赫玛尼诺夫是由钢铁和黄金制成的——钢铁是他的手臂,黄金是他的心,而这颗黄金的中心点就是他的故乡。”

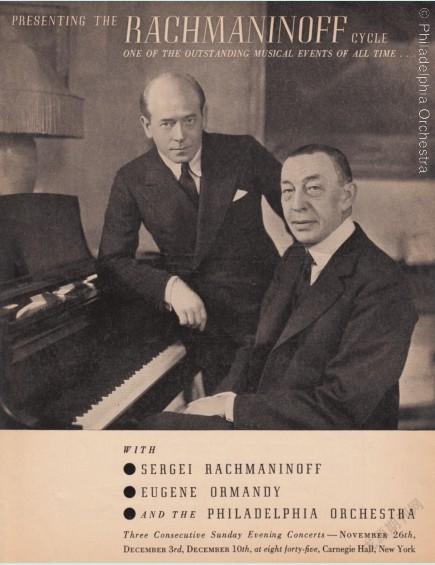

1917年,拉赫玛尼诺夫离开故土,移居美国。为了维持在美国的生计,拉赫玛尼诺夫解锁了自己职业生涯中的第三个角色——钢琴家。事实上,拉赫玛尼诺夫与钢琴结缘非常早,他四岁时就跟随母亲学习钢琴,但他真正与钢琴长久为伴却是在移居美国之后。在美国生活期间,拉赫玛尼诺夫保持着非常高的演出频率。据统计,从1918年到1943年,拉赫玛尼诺夫共举行了近一千多场钢琴音乐会。

1921年,拉赫玛尼诺夫夫妇在纽约置业,他们有意识地重现曾生活多年的、心爱的伊万诺夫卡庄园,并招待来自故乡的客人。这一举动彰显了他对故乡的思念之情,而这种感情也在这一时期他为数不多的几部作品中有所体现。

这段时间他共留下了六部带有编号的作品,作品中充斥着与之前截然不同的技法和情感:《第四钢琴协奏曲》中已全然没有早期作品中的炽热感情,他用阴森恐怖的气氛代替了明朗、刚健的情绪,乐曲充满低沉的音调与复杂的节奏;《交响舞曲》则回顾了他自创作以来的多种手法。

或许是拉赫玛尼诺夫在美国期间专注于钢琴演奏事业,又或许是漂泊的生活导致了文化疏离感,总之他大量地减少了自己在音乐创作上投入的精力。他说:“我是俄罗斯作曲家,我的出生地影响了我的气质和世界观。我的音乐是我气质的产物,所以它是俄罗斯音乐。”然而直到去世,拉赫玛尼诺夫都未能回到自己的祖国。故乡永远停留在他无法触及的记忆深处。

后来……

在拉赫玛尼诺夫的墓志铭上有这样一句话:“我曾感觉自己像一个游荡的鬼魂,既无法脱离旧的写作手法,也学不会新的技法。”在1954年出版的《格罗夫音乐与音乐家辞典》中,拉赫玛尼诺夫的词条篇幅还不到一页,让人难以置信。词条中写道:“作曲家的一些作品在其有生之年取得了巨大的成就,但这些或许不太可能持续下去,音乐家们也从未以赞赏的态度看待这种成功……”后来,2001年版的《新格罗夫音乐与音乐家辞典》对拉赫玛尼诺夫的地位和贡献进行了全方位的重新审视。

拉赫玛尼诺夫的一生都纠结、徘徊在祖国、个人与民族之中,或许他一直在等待一个“后来”。在那个无法触及的时光里,他能否回到故乡,能否为自己的创作做出改变,我们不得而知。但他通过自己再次向世界证明,音乐从不是以风格新旧论英雄的。在风格多变、并存的时代潮流中,拉赫玛尼诺夫依旧坚守着自己那一片有着无穷力量的方寸天地,这里既有他的泪,也有他的爱,有他的过去,也有他的未来。

拉赫玛尼诺夫比同时代的音乐家更彻底地坚守浪漫主义传统,他用尽毕生精力谱写了属于他自己以及整个时代的浪漫之歌。他的创作生涯并没有因为他的年少成名而一帆风顺,在他去世之后,关于他的争议也未曾停止。然而,世界任何一个角落都会冬去春来。如今,对于拉赫玛尼诺夫的认识仍然在推进,他三重身份的多面人生还有许多谜底等着我们去揭开,而这一切的答案终究会留给时间,慢慢答复。