刑事合规出罪事由研究

2023-04-29刘霜张尊仆

刘霜 张尊仆

DOI:10.16366/j.cnki.1000-2359.2023.01.06

摘要:随着刑事合规改革试点工作的推进,为企业出罪寻求刑法意义上的正当性事由成为合规制度建设中的核心问题。刑事合规出罪的理论基础源于当前犯罪治理模式的转型、风险社会下的积极一般预防理论和法益修复理论。强化刑事合规出罪化的功能,对于规避预防企业面临的刑法风险、优化企业犯罪的防控模式、减少“犯罪标签”的负面影响等方面意义重大。企业承担责任的根源在于企業的管理监督过失和合规建设缺失,因而企业是否实施有效合规计划是检察院作出不起诉决定的关键因素。应借鉴域外合规出罪的先进经验,构建适合中国国情的企业合规出罪制度。

关键词:刑事合规;出罪事由;实体出罪;程序出罪

中图分类号:D915文献标识码:A文章编号:1000-2359(2023)01-0039-08收稿日期:2022-07-17一、问题的提出

合规(英文“compliance”),原词意思为遵守、遵从。最早缘起于医事诊疗领域,是指病患应当遵守医嘱。当合规概念延伸至法学领域,则强调组织体行为应当符合相应的规范要求。根据2021年中国国家标准化委员会发布的《合规管理体系要求及使用指南》(征求意见稿)的解释,合规是指履行组织的全部合规义务,包括组织强制性遵守的需求,以及组织自愿遵守的需求。换言之,合规要求企业遵守相关法律法规,也应遵守相关标准、合同、治理原则或道德准则。刑事合规是指为避免企业因其自身或者企业员工的相关违法犯罪行为而导致企业承担相应的刑事责任,在国家层面上通过刑事政策乃至法律上的正向激励和负向责任归咎,激励企业内部以刑事法律乃至相关司法解释为标准来判别、评估与预防企业所潜在或暴露的刑事风险,制定并实施遵从刑法所要求的计划和措施 孙国祥:《刑事合规的理念、机能与中国构建》,《中国刑事法杂志》,2019年第2期。。

经济全球化加剧我国企业在海外经营中的合规风险,中兴通讯事件促使中国国内反思并构建刑事合规制度,推动开展企业合规。在被称作中国“合规改革元年”的2018年,国家多部门联合发布《合规管理体系指南》、《中央企业合规管理指引(试行)》(国资发法规〔2018〕106号)、《企业境外经营合规管理指引》(发改外资〔2018〕1916号)等一系列规范性文件。而随着企业合规共识的逐渐形成,合规“合法性”的呼声也愈发强烈,合规也由此进入了国家立法与司法的视野。继2020年10月发布的《出口管制法》明确要求企业建立出口管制内部合规制度之后,2021年8月发布的《个人信息保护法》也将“合规”要求纳入其中,而这也标志着我国企业合规进入了新的时代。

2020年最高人民检察院积极推进涉案企业合规改革。张军检察长指出,一方面,检察机关在保护民营企业和企业家合法权益时,应依法切实做到能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的就提出缓刑建议;另一方面也要促进民营企业自身牢牢筑起合法合规经营的底线。2020年3月,第一期企业合规改革试点工作在上海浦东、深圳宝安等6家基层检察院展开;2021年4月,最高检开启第二期试点工作,将涉案企业合规改革范围扩大至北京、辽宁、上海等10个省市。同年6月,最高检等9部门发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》,强调在办理涉企犯罪案件中检察机关应当将第三方监管所出具的合规材料作为依法批捕、起诉与否或变更强制措施等决定的重要参考。2022年4月,最高检宣布涉案企业合规改革试点将在全国检察机关推开。

涉案企业合规改革的核心问题之一就是出罪事由问题 陈瑞华:《合规不起诉改革的八大争议问题》,《中国法律评论》,2020年第4期。。关于刑事合规出罪事由,理论界往往从诸如认罪认罚从宽、附条件不起诉等程序法角度阐述,借助刑事法手段激励企业合规从而出罪 马明亮:《作为犯罪治理方式的企业合规》,《政法论坛》,2020年第3期;李勇:《企业附条件不起诉的立法建议》,《中国刑事法杂志》,2021年第2期。。 然而在刑事实体法领域企业刑事合规出罪事由尚属立法的空白地点,司法机关也因缺乏立法依据而不敢擅自让企业从实体法角度出罪,免除合规企业的刑事责任。

基于此,笔者拟从刑事实体法角度出发,围绕企业合规出罪事由这一主题,尝试解决刑事企业合规出罪事由面临的一系列理论困境和司法难题,诸如企业通过刑事合规出罪的正当性何在、理论依据是什么、应当在何种条件下出罪,刑事合规出罪激励机制应当如何构建等等。上述问题的解决,对于激发涉罪企业合规建设的积极性、完善我国企业刑事合规激励机制、保护民营经济、保障社会主义市场经济健康有序发展等具有重要的理论价值和实践意义。

二、刑事合规出罪的现实困境

当前涉案企业合规改革面临的一大问题就是检察机关对企业的刑事激励不足。相对于合规整改后的宽大量刑建议,合规出罪对于涉案企业而言无疑具有更大的吸引力。因此,刑事合规出罪如若不能实际发挥作用将很大程度上影响当前改革的成效。概括起来,刑事合规出罪面临两大现实困境。

(一)实体出罪法律缺失

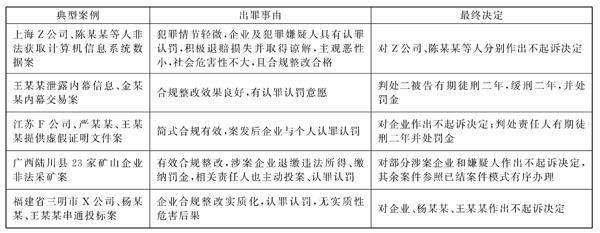

2022年8月,最高检发布第三批共5件涉案企业合规改革试点典型案例。通过对典型案例的考察,笔者归纳出刑事合规出罪,尤其是刑事实体法方面还存在一系列问题亟待解决。

通过上述五个典型案例可以看出,一方面刑事合规具有积极意义,其通过刑事程序法上的出罪激励机制如认罪认罚从宽、附条件不起诉制度来督促企业主动进行合规建设,避免刑事追责。但另一方面,如何解释涉案企业可以通过事后整改获得实质意义上的出罪效果却面临着无法可用的刑法教义学危机,尤其在企业涉及重罪的出罪案件中缺乏刑事实体法层面的支撑 刘艳红:《企业合规不起诉刑。法教义学根基》,《中国刑事法杂志》,2022年第1期。。2021 年 5 月,一位高级检察官在专题座谈会上也提出了相似的疑虑:既然涉案企业由于犯罪情节轻微,已经满足相对不起诉条件,又何必耗时耗力搞合规呢?由于刑事激励不足导致部分企业合规热情较低、合规动力不足的局面 《最高检调研组赴江苏省张家港市调研企业合规改革试点》,载河北省人民检察院网,http://www.he.jcy.gov.cn/jcxw/tt/202105/t20210517_3244181.shtml.。而在上述五个案例关于涉案企业刑事实体出罪事由较为欠缺,更多体现出与刑事诉讼法规定的认罪认罚从宽制度相结合的刑事合规程序性出罪特点。

笔者认为,造成上述问题的根源在于刑事实体法关于合规出罪规定的缺失。刑事实体法中的出罪事由除正当防卫与紧急避险之外,还有刑法第13条但书条款。但由于我国单位犯罪认定采取“定性+定量”的分析逻辑,涉案企业受制于自身经济体量大的特点,涉案金额往往远远超过了其所犯之罪“量”的标准,情节显著轻微、危害不大的刑法第13条但书条款显然不适用于现有涉罪企业的现实情况。因此,如何在刑法上回应当前刑事合规出罪事由是理论研究必须面對的现实问题。

(二)过于倚重程序出罪

合规与刑事诉讼法联系紧密。当前检察机关在推进涉案企业合规改革、发挥合规刑事激励效果时往往存在两种路径:一种是对涉案企业提出宽大量刑建议,另一种则以出罪论处。相比之下,能够消除“犯罪标签”的合规出罪无疑对涉案企业而言具有更大的吸引力。毕竟,涉案企业即便得到宽大量刑,所带来的也仅是罚金数额的降低。而企业一旦得以出罪,则可以防止因受到刑事处罚而被剥夺各种资格的严重后果 陈瑞华:《企业合规的基本问题》,《中国法律评论》,2020年第1期。。通过对当前涉案企业合规改革的考察,检察机关主要通过对涉案企业进行合规考察与整改并最终决定不起诉,而这种模式也被称作“合规不起诉”模式。“合规不起诉”的制度逻辑包含两次审查程序:检察机关首先对涉案企业是否符合合规的条件进行审查,在经过一段时间的考察后,结合第三方监管的合规考察意见,最终审查决定涉案企业是否适用合规不起诉。在第一次审查中,涉案企业是否供述完整犯罪事实、对所造成损害的补救挽损情况、是否积极配合检察机关调查以及认罪认罚从宽情况都将成为检察机关将涉案企业纳入合规考察的重要考量因素 李玉华:《以合规为核心的企业认罪认罚从宽制度》,《浙江工商大学学报》,2021 年第1期。 。在检察机关决定将企业纳入合规考察对象后,涉案企业需要在第三方监督机构以及检察机关的指导下建立新的合规义务,具体包括聘请合规监管人、提交合规整改方案、定期向检察机关以及合规监管第三方报告合规整改建设情况等。此后,检察机关需要在涉案企业合规考察结束期之前进行第二次实质意义上的审查,本次审查的核心在于考察涉案企业是否建立有效的刑事合规体系,忠实执行合规整改方案,堵塞原有企业制度漏洞,消除制度隐患,从而降低涉案企业再次违法犯罪的可能性 陈瑞华:《企业合规不起诉制度研究》,《中国刑事法杂志》,2021年第1期。。

在两次审查环节中,涉案企业是否建立有效刑事合规计划是检察机关作出起诉与否决定的关键性指标。涉案企业积极配合犯罪调查、认罪认罚、退赔退赃、补救挽损等措施,尽管也是检察机关作出是否对企业进行合规考察的重要因素,但一旦开始合规整改,企业是否成功构建有效合规管理体系就占据了检察机关考察涉案企业相关条件中最重要的地位。而一旦涉案企业在合规考察期内贯彻落实整改方案,履行合规整改承诺,检察机关就可以根据涉案企业的合规整改情况作出不起诉决定,这就充分显示出企业可以通过构建有效的刑事合规体系获得程序性出罪。

笔者认为,在司法实践中,检察机关可以将刑事合规与刑事诉讼法规定的认罪认罚从宽制度相结合,将企业合规认定为酌定从宽情节,提出检察建议或者直接作出不起诉决定从而达到刑事合规程序出罪的效果。但合规程序出罪的问题也同样明显:刑事诉讼法在刑事合规中所发挥的功能在于证据和事实的认定以及规范司法机关的刑事追诉程序,过于依赖程序性出罪会导致出罪说理力度不足。

三、企业刑事合规出罪事由的理论依据

构建企业刑事合规出罪路径首先应当解决的是刑事合规出罪理论正当性问题 李本灿:《刑事合规制度的法理根基》,《东方法学》,2020年第5期。。当前部分学者认为,合规在刑事追诉程序中能够起到证明单位缺乏犯罪故意的作用,它仅应作为涉案企业从宽量刑的理由,不能作为出罪的依据 田宏杰:《刑事合规的反思》,《北京大学学报》(哲学社会科学版),2020年第2期;刘晓光,金华捷:《企业刑事合规本土化转化探索思考》,《检察日报》,2021年3月21日。。如果这种观点成为主流,那么涉案企业合规改革实效将大打折扣。刑事合规作为一种系统化推动和跨学科的犯罪预防模式,其背后有着深厚的刑法教义学根基。

(一)积极一般预防理论

积极一般预防理论强调刑罚的目的并非科处刑罚本身,而是教导公民遵守规则,通过刑罚来强调公民对规范的忠诚价值信念。有学者指出,如果克制刑事制裁的发动可以更有效阻止犯罪行为的发生,引导公众遵守法律,那么就没有必要诉诸国家刑罚权的发动。因为发动刑罚往往需要较高昂的成本,最有效率的方法是引导经营者自觉守法 佐伯仁志:《制裁论》,丁胜明译,北京大学出版社,2018年,第46页。。换言之,国家通过刑罚手段不再只针对潜在的犯罪行为人,而是着重提高社会全体公民的规范观念。

积极一般预防理论缘起于当代风险社会的形成与发展。风险社会下的风险刑法要求犯罪治理的前置化,也即国家在特定犯罪具体化之前就进行介入干预。但风险刑法自身就存在着限缩公民自由的危险,其带有较强的入罪化倾向,而这使得刑事合规的积极一般预防意义重大。在意大利等欧洲国家,为了遏制企业财务欺诈、商业贿赂频发的趋势,各国开始关注企业的内部风险控制,致力于国家与企业共同治理犯罪。欧洲企业为避免犯罪,也越发依赖于自身合规体系的建设。意大利于2001年颁行第231号法令,强调如果公司的高级职员或下属成员从事企业犯罪活动,公司要为此负责。但公司可以通过证明自身已采取适当措施监督和预防犯罪来免除公司刑事责任 Francesca Chiara Bevilacqua.Corporate Compliance Programs Under Italian Law,http://www.hcca-info.org/Por-tals/0/PDFs/Resources/library/ItalyCorporateCompliance.pdf.。从这个角度来看,风险刑法一方面提高了企业的入罪概率,一方面也敦促企业努力降低自身刑事犯罪的可能性。刑事合规作为出罪事由,属于风险刑法下企业的必然选择。由此可知,刑事合规作为新的犯罪治理模式面向的是未来:企业通过合规可以有效避免犯罪和刑事制裁。

(二)企业犯罪的多元化防控理论

不同于传统上单一由国家主导的企业犯罪控制模式,刑事合规强调企业或其他组织体在法律允许的范围内,结合自身组织文化、决策体系等因素,制定出一套违法犯罪的预防、发现和报告机制,从而达到减免刑责的出罪效果。在这个理念下,国家的犯罪控制体现为一种“柔性”的行为影响:国家所制定的行政法或刑法规范有时并不太符合公司自身发展的需要,就控制公司犯罪而言,依靠自身自治可能是一种更高效率的方法乌尔里希·齐白:《全球风险社会与信息社会中的刑法:二十一世纪刑法模式的转换》,周遵友、江溯等译,中国法制出版社,2012年,第263-264页。。企业内部运作的复杂性,决定了企业犯罪的惩处与预防需要国家与企业合作进行。

第一,惩处企业犯罪需要来自企业本身的帮助。当前,尤其是大型上市公司或跨国公司的内部管理决策机制体现出高度的复杂性与专业性,纯粹以国家为主体调查惩处企业犯罪不仅会增加侦办犯罪的成本,还会增加办案人员的负担。针对这一情况,一方面当今刑法通过保持立法的灵活性来尽可能覆盖企业违法犯罪的行为类型,另一方面由于司法资源的有限性,如何保证刑法在必要的范围内贯彻落实成为必须解决的问题。刑事合规要求在违法犯罪发生后,企业内部的合规官应及时报告司法机关,协助司法机关调查。这一行为看似会损害企业内部的团结性,但实际上,通过刑事合规却可以使企业免受难以预估的刑罚后果和由惩罚带来的企业信誉损失。

第二,预防企业犯罪也同样需要其自身参与。国家尽管可以通过制定犯罪预防政策来指导规范企业的行为,但是企业存在多样化的运行模式,来自外部一般性的犯罪预防模式往往难以起到作用。相比之下,合規计划减刑激励机制可以督促企业自我规范,使得事后惩处变为事前监督。刑事合规反映出犯罪治理模式的转型,其将国家管理责任部分转移给个人,体现出刑法由外部治理转为内部规制的发展趋势。因此有学者指出,刑事合规的应用使得企业可以参与到国家犯罪治理模式之中,犯罪预防与惩戒成为国家和企业的共同责任 石磊:《刑事合规:最优企业犯罪预防方法》,《检察日报》,2019年1月26日。。

(三)法益修复理论

根据法益修复理论,涉案企业通过建立有效合规计划对已经造成法益侵害事实进行补救,亦可达成“放过企业,严惩责任人”的出罪效果。

传统刑法理论认为,之所以追究单位乃至责任人员的刑事责任,是因为犯罪行为已经对法益造成侵害,只有通过对涉案企业施以惩处才能实现一般预防和特殊预防的刑罚目的。可以说,传统刑法理论强调的是一种“向前看”的思维,着重于事后的惩处。在刑事合规理念指引下,涉案企业通过建立有效的合规管理体系补救、修复其业已侵害的法益,则体现出“向后看”的出罪理念,强调通过合规整改消除企业再次犯罪的可能性,从而实现“放过企业,严惩责任人”的涉案企业合规改革理念 刘艳红:《企业合规不起诉改革的刑法教义学根基》,《中国刑事法杂志》,2022年第1期。。

在企业存在监督管理过失的情形下,企业中高级管理层、员工、子公司以及第三方等主体实施为单位牟利的违法犯罪行为,单位也因其自身监督管理方面的过错而受到刑事追诉。但在发生违法犯罪行为后,涉案企业主动配合检察机关进行合规整改考察,积极采取一系列补救挽损的措施,如严肃惩处相关责任人员、自愿认罪认罚、主动披露涉案信息配合相关部门执法调查,同时退还违法犯罪所得、赔偿被害人损失、补缴所欠税款、恢复原状等。不仅如此,涉案企业还围绕既有公司管理体系中的漏洞以及制度隐患,采取有针对性的合规整改与重建,构建起一套有效预防、发现、识别和应对刑事风险的合规管理体系。可以说,涉案企业通过构建有效的合规管理体系实施了一系列对所侵害法益的修复补救行为,其中,企业通过有效合规整改从制度上保证单位不会再次出现类似行为,退赔退赃则在事实上填平了原先违法犯罪行为对国家、社会和个人造成的损失,惩戒开除相关责任人员则在人事上消除了企业违法犯罪的可能性。

从最终结果上看,企业违法犯罪行为所造成的社会危害性已降至最低,且将已被侵害的法益恢复到了其原有状态。基于法益修复理论,检察机关对于建立有效合规体系的企业继续追究其刑事责任显然没有必要。因此,对已经进行有效合规整改的涉案企业予以出罪具有正当性。

四、刑事合规出罪事由的证成

刑事合规具有程序与实体出罪的双重功能:在刑事诉讼法上,当前检察机关推动的涉案企业“合规不起诉”改革,本身就具有通过合规获得程序性出罪的效果;而在刑事实体法领域,合规应成为涉案企业出罪或者减轻罪责的抗辩事由 陈瑞华:《企业合规出罪的三种模式》,《比较法研究》,2021年第3期。。

就涉案企业自身而言,其看重的并非“罪轻罪重”或者“罚金刑轻重”的问题,而是“罪与非罪”的问题。因为一个企业一旦被打上“犯罪标签”,则将带来最致命的风险,企业将有可能失去经营主体资格和参与相关项目竞标的机会。作为诸多合规激励机制中对企业影响最大的出罪激励,可以最大程度上促进企业构建完备、科学和高效管理体系,从而化解企业所面临的刑事风险,预防企业违法犯罪行为的再次发生,实现公司治理的法治化、现代化。

(一)刑事合规出罪的根据与条件

1.刑事合规出罪的根据

一方面,企业通过刑事合规得以出罪的正当化根据在于企业自身不存在监督管理过失。根据我国刑法关于单位犯罪的规定,单位犯罪的两大特征表现为:实施犯罪是为单位利益;由单位决策机构按照单位决策程序决定,并交由相关直接责任人员具体实施。但由于司法实践中证明单位意志存在相当大的困难,因此当前通常做法是以单位直接责任人员行为作为认定单位是否承担刑事责任的依据,亦即只要单位内部的直接责任人员为了单位利益并体现单位整体意志所实施的犯罪行为,其刑事责任就自然能够归结为单位。但这往往带来不利后果,由于单位成员的行为表示对单位行为的代理性,员工个人为单位谋取利益的违法犯罪行为往往会归责到单位,导致发生因个人犯罪株连无辜单位的风险。鉴于此,强调单位犯罪的组织体责任,切割单位与单位成员间的刑事责任成为必然选择。组织体责任强调应将企业视作一个独立的生命体,通过合规体系的构建可以表现出与单位成员完全不同的意志和行为 李本灿:《单位刑事责任论的反思与重构》,《环球法律评论》,2020年第4期。。第一,企业通过公布合规章程、员工合规手册等静态合规管理体系建设,有效履行注意义务,表现出企业对相关人员可能存在违法犯罪行为的清醒认识和通过合规防范违规行为发生的现实依托。第二,企业通过建立预防、识别、惩戒的动态合规管理,防范补救单位相关成员违法犯罪行为造成的危害后果,体现出企业不存在过于自信或者疏忽大意、放任危害结果发生的过失心态。通过有效合规管理体系的构建,企业表现出明确反对违法犯罪行为的意志。自此,单位相关人员即便为单位利益实施的犯罪行为也与企业行为不存在关联,该个人行为无法体现单位的主观意志,企业也因此得以出罪。

另一方面,企业刑事合规出罪的正当化根据还在于企业根据法律要求构建起一套完备的合规体系,亦即没有违反特定的合规义务。就某种程度而言,犯罪是对特定义务的违反。单位犯罪也不例外。单位之所以承担刑事责任并非因其通过单位成员之手故意或者过失进行某种犯罪行为,而是由于单位不合规的治理体系、管理结构或企业内部文化导致其内部成员实施的违法犯罪行为 时延安:《合规计划实施与单位的刑事归责》,《法学杂志》,2019年第9期。。在特定的失职类犯罪中,法律要求企业应当承担一定的包括合规管理在内的法定管理义务。此时,企业的合规义务就成为一种刑法义务,亦即“不合规即有罪”。在这种合规出罪模式的激励下,企业为了规避刑事法律风险,不得不努力建立有效的合规管理体系。企业通过忠实履行法定义务也为涉案企业创设了“合规出罪”的抗辩事由。企业通过识别本单位运营中的刑事风险类别,设置了有效应对风险的管理模式,则可以认定企业履行了结果回避的义务,因此不能将风险现实化的责任归咎于企业 耿佳宁:《单位固有刑事责任的提倡及其教义学形塑》,《中外法学》,2020年第6期。。因此,如果企业制定并贯彻了适当的合规计划,在预防员工违法犯罪行为、应对风险事件等方面做出了充分的准备,就不存在对刑法所要求义务的违反,成为企业不构成失职类犯罪的直接根据。

2.刑事合规出罪的条件

通过对上述合规出罪条件的考察,可以发现企业承担刑事责任的根据在于企业自身的监督管理过失和合规义务的缺失。因此,只有被证明企业构建了有效合规计划,才能成为涉案企业从宽处罚或者予以出罪的事由 李勇:《涉罪企业合规有效性标准研究:以A公司串通投标案为例》,《政法论坛》,2022第1期。。有效合規计划就成为检察机关决定起诉或不起诉的必要条件。

有效合规计划是指司法机关在决定涉案企业是否应予以宽大处理时,对其合规管理体系能否起到预防、控制和应对刑事风险所采取的评估标准 陈瑞华:《企业合规基本理论》,第3版,法律出版社,2022年,第95页。。合规的生命在于行之有效。对于涉案企业而言,仅凭纸面合规计划从而获得检察机关不起诉决定并不具备足够说服力。但由于涉案企业规模、经营范围、面临刑事风险等各不相同,因此很难确定一种统一的有效合规计划标准。通过对当前合规监管标准的考察,一个有效合规计划至少包括三方面的内容:第一,企业应具备一个设计良好的书面合规计划。作为有效合规的前提条件,一个设计良好的合规计划能够表明企业对违法犯罪的“零容忍”态度,而这也是影响检察机关作出起诉与否的重要考量因素。简言之,检察官在作出合规不起诉决定时,需要重点考虑合规组织、预防识别和风险评估机制、合规培训、合规政策以及第三方管理机制等多个方面是否完备。第二,该合规计划能在企业得到有效实施运行。合规计划在执行阶段重在“去纸面化” 刘艳红:《涉案企业合规建设的有效性标准研究:以刑事涉案企业合规的犯罪预防为视角》,《东方法学》,2022年第4期。:企业通过对导致违法犯罪发生原因的分析,进行有针对性的制度纠错,具体包括针对企业制度漏洞进行有效修复和贯彻全过程合规计划两大要点。第三,在发生刑事风险时,企业可以通过合规管理体系有效识别、纠正和及时报告该违法犯罪行为。

(二)刑事合规出罪事由的构建

1.域外经验的借鉴

部分大陆法国家近年来已经在其法律体系中确立了合规出罪制度。尽管立法并没有确立与英美法国家相近的同一视原则或替代责任原则,但一旦发生企业内部高管为了单位利益利用职权实施违法犯罪行为,企业也同样需要承担刑事责任。同时,如果企业建立了有效合规计划,即有可能据此获得出罪。例如意大利231号法令就规定,有效合规计划是企业得以免责的唯一条件,在此基础上根据职位不同区分企业内部的高级管理人员和普通员工,以此确定相应的免责条件 刘霜:《意大利企业合规制度的全面解读及其启示》,《法制与社会发展》,2022年第1期。。

针对企业高管犯罪,企业可以在建立有效合规计划的基础上,满足下列情形从而获得出罪:第一,在犯罪发生之前,企业管理机构已经针对此类犯罪采取了有效的预防和控制措施;第二,企业委托具有独立自主权的合规监管机构监督保障合规计划实施的有效性;第三,企业高管通过欺骗性手段绕过公司合规管理体系实施犯罪行为;第四,尽管企业已经建立有效合规计划,但由于监督机构未能充分行使自身合规监督职权导致未能阻止企业内部成员实施违法犯罪行为,此时企业可以免责 Art 6,comma 1 del decreto Lgs. 8 giugno 2001,n. 231.。

针对企业普通雇员犯罪,此时仅需要证明在雇员实施犯罪之前企业已经实施了有效的组织、管理和控制模式,亦即构建起有效合规管理体系,企业即可免责。这显然要比企业高管犯罪时的免责条件更加宽松。此外,意大利立法机关还考虑到企业经营规模的不同,规定小型企业无须仿照大型企业专门建立合规部门,可以由其管理机构行使合规职能。

不难看出,意大利通过立法有效解决了合规出罪的法治化困境,将单位责任建立在企业组织性罪过基础上,使得司法机关在作出合规出罪决定时有法可依。同时,该法令指导企业建立有效合规计划,明确企业责任的判断标准,将有效合规计划作为切割单位责任与自然人责任的重要根据,从而激励企业构建完备的合规计划。

2.刑事合规出罪的构建思路

刑事合规作为一种新型企业犯罪治理模式在可预见的未来将继续发挥重要作用。通过对刑事合规出罪事由的总结会发现,仅将刑事合规看作一种量刑上的激励远远不够,刑事合规对企业出入罪的影响在整个犯罪论体系中都有体现。

为了弥补刑事合规出罪事由规定上的缺憾,现有可行方案可以参照未成年人附条件不起诉,建立合规不起诉制度。当前我国附条件不起诉适用范围仅限于可能被判处一年有期徒刑以下的未成年人,适用对象和条件并不包括涉案企业。而通过将已经建立合规计划或者承诺进行有效合规整改的涉案企业纳入附条件不起诉的适用范围,可以在当下有效缓解检察机关办理企业刑事合规案件时所面临的法律供给不足的压力。因此有学者也将当前合规出罪思路称为基于起诉策略的不诉出罪 赵赤:《企业刑事合规视野下的单位犯罪构造及出罪路径》,《政法论坛》,2022年第5期。。例如,美国、欧盟等国家就通过构建暂缓起诉协议(DPA)或者不起诉协议(NPA)规模性地适用涉罪企业。涉案企业在认罪认罚的前提下,缴纳相应罚款,并在检察机关设定的合规考察期内认真进行合规整改,从而换取不起诉的“出罪”结果。一旦合规整改协议达成,在考验期结束、合规整改验收合格后,检察机关将作出不起诉决定,涉案企业将获得无罪处理结果,从而避免重大经济损失。结合我国司法实践以及既有附条件不起诉制度经验,在刑事合规“实体出罪”尚未完成理论构建和制度调整之前,合规不起诉这一“程序化出罪”应成为企业“合规出罪”的最优方案 陈卫东:《从实体到程序: 刑事合规与企业 “非罪化”治理》,《中国刑事法杂志》,2021年第2期。

。只有如此,在刑事政策指引下的涉案企业合规改革才能在制度创新的同时不违背罪刑法定原则的基本要求。

构建刑事合规出罪长久之策在于修改刑法立法,将企业合规明确规定为出罪事由,从而为合规不起诉扫清制度上的障碍,并具体规定适用主体、适用行为和危害后果等方面。其一,在适用主体方面,刑事合规出罪适用应关注于国有企业或者大中型企业,合规治理效果更好,且有助于事前预防企业犯罪,提前规避企业面临的法律风险。对于小微企业而言这种高昂的公司管理成本会加重其负担。其二,在犯罪类型方面,刑事合规出罪应主要围绕轻罪进行。如果涉罪企业犯的是重罪,即使企业完成合规建设,也应当承担相应的刑事责任,可以酌情减轻或者从轻处罚,但不可免除其刑事责任。其三,在企业违法犯罪行为所造成的危害后果方面,刑事合规出罪应要求企业在危害后果发生后积极采取有效措施防止减少危害后果的进一步发生或扩大且认罪认罚。只有刑法立法明确规定,方能真正适用实体出罪。因此,应尽快对刑法中的单位犯罪条款进行修改,将《刑法》的规定与责任原则结合起来,使刑事合规作为出罪建设的一部分,作为判断企业刑事责任的依据。有学者建议,在刑法第31条增加一款规定,“但单位因建立有效合规制度的,不负刑事责任” 黎宏:《企业合规不起诉改革的实体法障碍及其消除》,《中国法学》,2022年第3期。。此种观点具有合理性。笔者认为,及时修改刑事立法方为长久之策,这既是坚守罪刑法定原则底线的客观要求,同时也可以最大程度消除司法机关适用实体出罪的顾虑,还可以激励企业积极进行合规建设,防患于未然的合规建设显然优于事后的积极合规的补救措施。

五、结语

在保护民营企业、营造良好营商环境的背景下,传统刑法所提倡的报应刑论显然不能满足当下企业犯罪治理模式转型的需求。刑事合规内含企业主体参与刑事风险防控的治理理念,提倡通过落实合规计划督促企业、员工及其第三方严格遵守法律法规和相关行业准则,从而实现防控刑事风险的目的。合规的生命在于实施。如果想让一个纸面合规计划得到真正落实,就必须借助刑事司法上的激励。因为对于涉案企业而言,通过合规获得出罪效果无疑具有最大的吸引力:一方面合规可以实现企业责任与自然人刑事责任的切割;另一方面,合规可以在客观上产生督促企业合规经营、自觉防范风险的效果。

企业之所以承担责任的根源在于自身的监督管理过失和合规建设的缺位,因此有效合规计划是企业刑事合规出罪的必要条件。对于刑事合规出罪,司法机关可能最希望为其寻找相应的法律依据。当前,司法机关仍应坚守罪刑法定的底线,不应逾越法律规定对企业定罪量刑。无论如何,刑事合规不失为现阶段惩治和预防企业犯罪的重要方案,需要促进和鼓励我国刚刚起步的企业刑事合规建设。长久之策是及时修改刑事立法,将合规纳入刑法规范,这样才能真正落实企业刑事合规改革,为企业在法治轨道上健康有序运行保驾护航。

On the Causes of Criminal Compliant Decriminalization

Liu Shuang,Zhang Zunfu

(School of Law,Tianjin University,Tianjin 300072,China)

Abstract:

With the promotion of the pilot work of criminal compliance reform, seeking legitimate reasons in the sense of criminal law for the decriminalization of enterprises has become a core issue in the construction of the compliance system. The theoretical basis for criminal compliant decriminalization and crime prevention stems from the transformation of current models of criminal governance, the positive general prevention theory in a risk society, and the theory of legal interest restoration. Strengthening the function of criminal compliant decriminalization is of great significance in avoiding and preventing criminal law risks faced by enterprises, optimizing the prevention and control mode of enterprise crime, and reducing the negative impact of “criminal labeling.” The root cause of a companys responsibility lies in its management and supervision mistakes and lack of compliance construction. Therefore, whether a company implements an effective compliance plan is a key factor in the procuratorates decision not to prosecute. We should learn from the advanced experience of foreign compliant crime prevention and establish a corporate compliant crime prevention system suitable for Chinas national conditions.

Key words:criminal compliance;cause of decriminalization;substantial decriminalization;procedural decriminalization[責任编校张家鹿]

作者简介:刘霜(1976-),女,河南南阳人,中意刑法学双博士,天津大学法学院教授、博士生导师,天津大学企业合规研究中心主任,主要从事企业刑事合规、网络犯罪方向研究;张尊仆(1995-),男,河南平顶山人,天津大学法学院博士生,主要从事企业刑事合规方向研究。

基金项目:法治建设与法学理论研究部级科研项目(22SFB3015);2022年度最高人民检察院检察应用理论研究课题