原著、文体与情境:《潇湘怨传奇》编创的三要素

2023-04-29武迪

[摘 要] 清人万荣恩的《潇湘怨传奇》采取集萃式的编创策略,以直接袭用或集句形式摘引了原著韵文、前代诗词与小说戏曲、俗谚、佛偈等逾100句(首),其中袭用元明清小令、套曲42支,在清代红楼戏创作中颇为少见。万氏基于“原著为本”原则对《红楼梦》加以改编,大篇幅迻录原著韵文,这种“就近抄袭”有助于观阅者迅速实现从原著阅读向同题续衍文艺观阅的思维转换。“文体优先”是摘引前人文学作品最经济、实用的策略,直接袭用戏曲文体的文词便于传奇的编创,并可切实增强戏曲的舞台适用性。“情境相近”是化他作为己作时需要考虑的问题,万氏倾向于摘引前代剧作中相似剧情的韵文,因为这些韵文天然地具有贴合己作的可能性。从万荣恩集萃前人文学的现象中不难发现,其知识获取存在文本来源与书籍来源两种途径,对知识来源的考察有利于重新认识万氏的知识结构及其对戏曲创作的影响。

[关键词] 《红楼梦》;万荣恩;戏曲知识;文体优先;集句

[中图分类号] I206.2[文献标识码] A[文章编号] 2096-2991(2023)04-0087-08

嘉庆庚申(1800)上巳后二日,車持谦在浣香馆翻阅乡友万荣恩所作《潇湘怨传奇》,批评彼时戏曲创作的不良风气。他说时人因戏曲“滥觞于诗”而“多奴视之”,“间有留心之士,亦不过取古人院本,改头换面,敷衍成章,如赵承旨所谓戾家把戏”[1]225,不足称道!“赵承旨”是元人赵孟頫,其在《论曲》中将“倡优所扮”称为“戾家把戏”[2]12a,即外行之作,与鸿儒硕士、骚人墨客之作相区分。明人认为不少制曲者游戏翰墨,率尔操觚,加之经验无多,虽穷极才情,百炼文词,但唱者“无绕梁遏云之奇”,听者“无辍味忘倦之好”[3]57,以为笑谈。这些人为求创作简便,有巧夺前人曲词为己作的心态,主观上以“集萃”从事创作。这一手法类似集曲与集句。所谓“集曲”,亦称犯调,即从同宫调或不同宫调的若干支曲牌中摘取部分曲句联成新曲牌[4]494;而蔚然于宋的“集句”则是“杂集古句以成诗”[5]111。戏曲的集萃式编创,特指大量改袭甚至迻录前人诗词曲文,在此基础上改写、连缀成戏。

车持谦借作序之机批评拟袭、抄纂的制曲之风,却不知友人所作《潇湘怨传奇》恰是大量摘引、迻录前人文学作品、“改头换面”的产物。《复庄今乐府选》的编著者姚燮也被瞒过,他称赞此剧“词旨颇修洁”[6]156,全未发觉该剧多采集前人曲作之萃。近世戏曲学家傅惜华也曾给予该剧较高评价,谓其“文词声调,亦不亚于仲云涧、吴镐两家之作焉”[7]319,认为该剧与“传习最多”“旗亭歌之”[8]279的《红楼梦传奇》相比也不遑多让。万荣恩究竟怎样不露声色地将前人曲作据为己有?以致友朋一面批评拟袭之风,一面反夸《潇湘怨》“引商刻羽,滴粉搓酥”[1]225。这还要从他的编创策略谈起。

一、 集萃之作:万荣恩与《潇湘怨》的编创

万荣恩以书画称名于嘉道,兼有制曲之才。清人陈作霖《金陵通传》“补遗”卷四、彭蕴深《历代画史汇传》均引《墨香居画识》载万荣恩生平,“字玉卿,江宁诸生,能写山水、禽虫并臻佳妙,尤长词曲,著有《谪花楼传奇》。潇洒倜傥,有六如,梦晋风”[9]16b。清人江晴帆曾请万荣恩为其《丹桂传传奇》作序,万氏自称“素抱曲癖,罕觏知音”[10]3381;内兄俞用济亦曾折柬相招,请他将吴兰征遗作《绛蘅秋传奇》“细校之”[1]350。可见,万氏有制曲之才并非妄语。

万氏剧作已知有3种,除已佚的《谪花楼传奇》和据《后红楼梦》改编的《怡红乐传奇》外,尚有“借《红楼梦》说部”谱成的《潇湘怨》(又名《红楼梦传奇》),今存嘉庆八年(1803)青心书屋刻本,4卷36出,卷首署“白下小瀛洲小史万玉卿填词”。关于《潇湘怨》的编创,万氏自叙于己未年(1799)岁晚残冬,“购得《红楼梦》一部,披卷览之,喜其起止顿挫,节奏天成”,心生改编之念,但因全书“卷帙浩繁,难以尽述”,故“极加删校”,成此“洋洋洒洒之文”[1]225-226。万氏并未言明制曲之法,但从删校小说到谱成传奇,实际是对前人作品拟袭与集萃的结果。

说到古代戏曲创作的拟袭现象,大致可分为四类:一是以直引、化用或以集句形式改袭前人诗词、曲文;二是整体性抄录前人剧作情节;三是袭用经典曲作的结构、模式;四是袭用前人剧作的曲牌联套制曲。尤以第一类现象最为常见,行家、外手均视为制曲惯法。此法在单部作品中大量见用,催生出集萃式剧作。凡袭用前人文学作品者,多偏重经典之作,而经典文词极易为观阅者所察识,因此需要经过特定的改订和修润,“似是而非”的阅读感由此遮蔽文词本有出处的事实。万荣恩创作《潇湘怨》,即在此法上“抠出心肝”[1]225,极尽巧妙之能事,布下层层“迷魂阵”。

《潇湘怨》对前人文学作品的拟袭(不含对原著情节的复述)主要有四种情况:

一是对前代小说戏曲套语、民间俗谚与佛偈的袭用,全剧近20句(首),属于小说、戏曲创作惯例。如“检园”一出副净上场有“龙遭铁网难翻爪,虎落深坑怎脱逃”[1]168一句,相似套语在《明成化说唱词话丛刊》中的《唐薛仁贵跨海征辽》、明人郑之珍《目连救母》戏文、清人褚人获《隋唐演义》小说等作品中均可见到。

二是对《红楼梦》的长篇韵文、组诗与早期刊刻本之人物赞语的袭用。全剧摘引原著辞章约18处、约35篇(首)。譬如,剧中“撰诔”一出演宝玉悼怀晴雯的情节,【醉扶归】与【啄木儿】之间插入一段经由作者删节、仅42句的《芙蓉女儿诔》,集述晴雯由生至死的过程;“逗巧”一出【北粉蝶儿】后插入原著诗词《秋窗风雨夕》,并微调文词。万荣恩以乾隆五十一年(1791)萃文书屋活字摆印《新镌全部绣像红楼梦》为底本改编传奇,故刊本卷首的人物赞语亦见袭用,全剧共有3处,均在第一出“种情”,如茫茫大士、渺渺真人赞语“我盗一只牛,你偷一只狗。若无牛狗,大家撒手;若有牛狗,大家一口”[1]126,另摘黛玉、晴雯赞语两首。

三是集句,全剧约有7处、共集10余首前代诗词,在“荐宾”“神游”“归省”“结社”五出中作上场或下场诗,另在“探亲”【皂罗莺】与“惊幽”【懒画眉】第二支后用为套语。以集唐、集明为多,如“结社”一出【南泣颜回】后的“集唐”诗一首:“数声鸡犬白云中,似隔仙源无路通。此外俗尘都不染,心持半偈万缘空。”[1]158所集并非全系唐诗,四句诗分别出自明人张家玉《途中八绝》(其六)、明人文征明《题画》(其一)、唐人李颀《题璿公山池》与唐人郎士元《题精舍寺》,一字未改。

四是袭录前人曲作,共42支,包括令曲与散套。据初步统计,全剧所袭曲子主要出自元明曲选《太平乐府》《雍熙乐府》《词林摘艳》《群音类选》《吴骚合编》《太霞新奏》,明人金銮《萧爽斋乐府》、冯惟敏《海浮山堂词稿》,以及明人阮大铖《燕子笺》、清人洪升《长生殿》和蒋士铨《临川梦》《香祖楼》等,集中在卷二“归省”“试玉”、卷四“却尘”“骇报”等出目,其中“试玉”一出,无一曲无出处。

后三种拟袭,明显带有主观“集萃”意识。作者对小令、套曲大量袭用,致使元明曲风依势附归。车持谦认为将《潇湘怨》“置之古传作中,几无复辨”[1]225,原因在兹,该剧词旨修洁亦得益于此。

二、 原著为本:前文本影响下的同题文学改编

改编小说为戏曲,是中国古代戏曲史上的“一个通例”[11]。清初《合錦回文传》小说卷二后有署名“素轩”的评语“稗官为传奇蓝本”[12]23,即是对此的精要概括。戏曲通过“改编”求得生存,继而不断自我完善并实现经典化过程[13]。据学人统计,明代三国戏有55种、水浒戏有19种,清代红楼戏存目20余种,今存杂剧、传奇15种,而京剧红楼戏更多达83种。同题文学的改编大多依托同系统的前文本——作为名著的小说,同时也是一个强势文本。尤其是根据文人独创的小说改编之戏曲,天然继承了前文本主题与结构并受其制约,红楼戏即是此例。

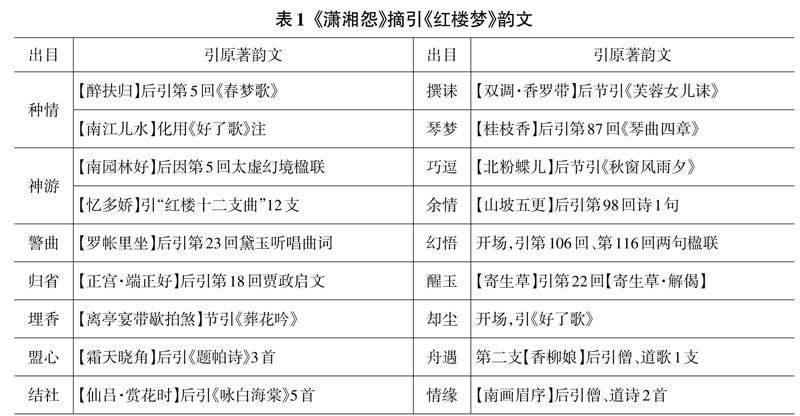

红楼戏对原著的改编,前人多有论及。要言之,是对小说情节的沿袭与适度调整,这是作为同题文学之本的《红楼梦》强势地位的显性呈现,亦是红楼戏之所以为“红楼”戏的根本原因。从细微处着眼,对小说韵文的有意摘引也折射出“前文本”《红楼梦》与“后文本”红楼戏之间的紧密关联。多数曲家摘引原著文词,用于剧中人物“自报家门”或定场诗;制曲时有意规避与原著韵文(尤其是令曲)重复的可能性,弱化原著中同文体文本的存在感,免涉抄袭,落人口实。少数者如万荣恩,以“集萃”形式将原著曲词大量迻录,无形中剖露了同题文学改编的“原著为本”原则并加以放大。现将万氏迻录《红楼梦》韵文情况,列表如下,以便说明:

据表1所示,全剧共16出摘引了《红楼梦》韵文,约占总出目的二分之一,可见原著对于《潇湘怨》的影响较强且显著,以及万氏制曲对原著韵文的偏爱与依赖。“原著为本”原则的具体表现有二:

一是大篇幅、成组制、多种类地迻录原著韵文,这在清代红楼戏中极为少见,读部分出目如读原著。《潇湘怨》袭用原著中的绝句、律诗、歌行、曲、诔、启、对等多种文体,大篇幅照抄或节选原著第18回贾政启元妃文、第78回《芙蓉女儿诔》,成组制迻录原著第37回宝钗、黛玉、湘云、探春、宝玉所作5首《咏白海棠》等,透露出在原著文体影响下的“以文为戏”“以诗为戏”的倾向。

二是万氏以忠实原著的态度摘引韵文,对引文极少改订,上页表1所列18处引文中有17处为“依样画葫芦”,极易辨识出处。如“却尘”一出讲《红楼梦》第119回“中乡魁宝玉却尘缘”,开场迻录小说第1回跛足道人所唱道情《好了歌》4段16句,一字未改地用作渺渺真人的上场诗。

万荣恩对原著韵文与前人曲作的不同袭引态度,正反映出《红楼梦》在同题文学系统中的根本性存在,以及改编文学依附原著的必然性。“原著为本”既为《潇湘怨》的编创提供了策略指引,也为作者毫无掩饰地袭用、迻录大开方便之门。这种“就近抄袭”有利于观阅者迅速实现从原著阅读向同题续衍文艺观阅的思维转换。相比之下,对其他前人文学作品,特别是经典作品的袭用,不得不顾及“著作权”而必经改订的程序。

三、 文体优先:“曲”的袭改与引诗的曲化

戏曲以小说为蓝本而创作,实现故事的跨文体改编,“故事的主题或结构(骨骼)一般参照前文本,但是,具体的文字表述(血肉)却常常直接套用同类文体其他故事中的程式套语”[14],此为“文体优先”的表现之一;另一表现是戏曲对前人文学的袭用偏重同文体作品,包括散曲和套数。

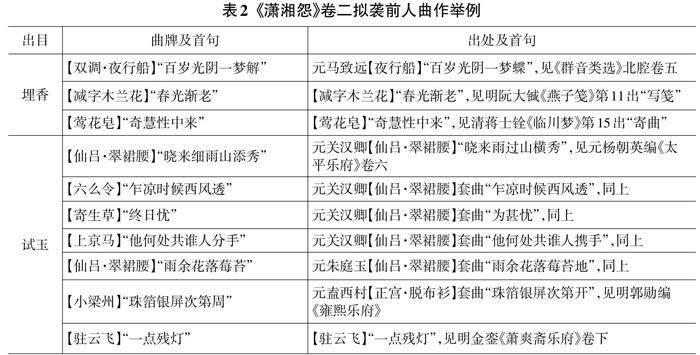

万荣恩将诗、词、曲、诔、启等多种文类的前人作品“见缝插针”地袭入戏曲,尤以曲为主,总计56支,除14支袭用或化用自原著外,其余42支袭自元明清三代曲选与剧作。这种怠惰又取巧的戏曲创作手法,并非戏曲家疏于制曲的表现,恰好反映出他对古典戏曲的熟稔与热衷拟袭的创作心理。为直观呈现这一事实,现列表如下:

剧中袭用的42支前人曲子均经不同程度的“改头换面”,如“试玉”中【仙吕·翠裙腰】【六么令】【寄生草】【上京马】4支袭用元人关汉卿【仙吕·翠裙腰·闺怨】套数。原作“晓来雨过山横秀,野水涨汀洲”[15]改为“晓来雨过山添秀,远水涨平洲”[1]164等;亦有取其结构而不仿其辞的,如改“为甚忧,为甚愁?为萧郎一去经今久”[15]为“终日忧,终日愁。为名姿一病经年久”[1]164。 词语的近似性替换有助于沿续原有曲风,保持原作的节奏感并形成陌生化效果。

当然,我们必须看到元明曲作的大量迻入与改订并非百利无害。一方面,像关汉卿【六么令】“帘垂玉钩,小院深闲清昼。清幽,听声声蝉噪柳梢头”一句,被抽改为“扫月牙抽,琐碎玲珑清昼。夷犹,听声声蝉噪竹梢头”[1]164,陷入频繁替换以致曲意不畅、情境支离的危机里。另一方面,倘若牵强附会、意不相贯,则会解构红楼故事本身的艺术情致,消弭宝、黛爱情的特殊性,使《潇湘怨》成为“风花雪月”“痴男怨女”之曲共织的百衲衣。如黛玉葬花,独出机杼与集萃而成存在完全不同的情致。《绛蘅秋》“词警”“埋香”出自女作家吴兰征之手,分别敷演原著第23、27回葬花情节,代黛玉发声,曲词带有鲜明的哀婉和自伤情调。相形之下,《潇湘怨》“埋香”开场摘袭元人马致远【双调·夜行船】,改原词“梦蝶”“堪嗟”“今日春来,明朝花谢”(押车遮韵)为“梦解”“难排”“昨日春归,今朝花采”(押皆来韵),末句删“急罚盏夜阑灯灭”[16]14b,增“藕花池晚笙歌派”一句,虽努力贴合红楼故事,但与“葬花”全然无涉。又袭明人阮大铖《燕子笺》第11出【减字木兰花】,“画中有个人如玉”[17]35一句本写郦飞云与梅香赏玩画像的情景。万氏为使曲词贴近“葬花”背景——宝玉戏言成祸,令他以“罪人”自称,又虑及押韵,只得改易原句的前四字,作“悔教见罪人如玉”[1]150-151,实有生搬硬套之嫌。如此者,不一而足。万荣恩虽对拟袭的42支曲子作了配适性改订,但似乎缺乏融元明曲词与红楼故事于一体的用心,导致《潇湘怨》虽文词修洁,颇具元明风味,却流于无法“代人立言”、极乏代入感的怪异格调。

除曲外,《潇湘怨》引前人诗作总计29首(句),包括袭自原著的五七言诗、歌行等22首(句),另有7首(句)为集句,多分布在诸曲之间或用为上下场诗。如果说万荣恩汇集前人曲作,有便于制曲的实用目的,那么在袭用前人诗词时,必须考虑“曲”在韵律、句式、情调上的特殊性,而对“非曲体”韵文加以必要的文体改造。譬如,《潇湘怨》中有7例袭用诗词的情况,其中“种情”开场【赏花时】“天上人间自不同”一句,较早见于唐人李质《艮岳百咏·东西关》诗,宋人徐积《笑仙》诗、马廷鸾《甲子初冬》诗亦有该句。“警曲”第二支【榴花泣】与“余情”第二支【榴花泣】,均集取唐人钱起《省试湘灵鼓瑟》其一的“曲终人不见,江上数峰青”[18]260为曲头。“警曲”【一剪梅】中“梁间新燕语星星,若道无情,却似多情”[1]145与“埋香”【离亭宴带得胜令】中“花谢花飞花满阶”“掩风流净土常埋”,均化用《葬花吟》句。“检园”第二支【玉芙蓉】,化用刘禹锡《再游玄都观》“前度刘郎”之语典。因此,“文体优先”不仅体现在引曲数多出引诗数一倍的“非对等”数据上,更表现在对诗、词、俗曲的文体改造。

万荣恩集萃前人作品进行戏曲创作,颇类宋元说书人利用集句从事话本韵文创作之法。不同的是,话本中的集句与小说存在文体隔阂,故大多“不具备铺叙表演的功能”[19];而戏曲家的集萃主要是汇集前人曲作,利用文体相同之便,快速激活新曲作的演出功能。台湾地区“中研院”藏《潇湘怨》工尺谱选录该剧中的18出,其中集萃有11出之多。伶人在订谱时忠实过录曲文而未见明显的改订,足见万氏对舞台艺术的熟稔,由此可知“集萃”式创作的“文体优先”原则,保证了该剧的舞台适用性。

四、 情境相近:对相似场景的平行移植

如果说,“文体优先”为的是经济、实用地从前人文学作品中汲取养分以满足再创作的需要,那么以“情境相近”为原则摘引前人诗章曲词,目的则是更好地将他作化为己作,以求创作便利。万荣恩袭用前人曲作,不论是从元明曲选中摘引散曲,还是从明清剧作《燕子笺》《长生殿》《临川梦》中择袭曲词,大多考虑到所袭曲词的原生情境与红楼故事之情境的配适性。如《潇湘怨》“泪奠”一出紫鹃、宝玉祭奠黛玉,分别唱【山坡羊】【夜雨打梧桐】,前者袭自明人阮大铖《燕子笺》第28出“闺忆”,后者袭自清人洪升《长生殿》第41出“见月”。万荣恩改袭前曲用以刻画祭奠黛玉之“惨淡淡”景象,后曲则借明皇思贵妃类比宝玉祭黛玉,可谓心思奇巧。

万荣恩虽从前代剧作中摘引了若干配适性较高的曲词,但前人曲作毕竟不以红楼故事为主题,二者间势必存在圆凿方枘之处,因此适度改订前人曲作就成了必不可少的程序。如《潇湘怨》“埋香”一出据原著敷演黛玉葬花情节,写到黛玉埋花入香冢,自思“幼失椿萱,寄人篱下”,心生“不知将来作何归结”[1]151的伤感,唱一支【莺花皂】。该曲袭自清人蒋士铨《临川梦》卷下第15出同名曲,该出演苏州俞二姑因读《牡丹亭》忧思而亡,养娘往临川寻汤显祖述说此情,汤显祖安顿养娘后为二姑唱一支【莺花皂】。

万荣恩将这支哀悼二姑的曲子用来描摹黛玉自伤,但相似的情调并不能掩盖语境差异,因此万氏改“不能做论文小友,云烟共裁;只好结忘年死友,蓬蒿共埋”为“不能作嫣红姹紫,连理通裁。一任侬埋香瘞玉,淡妆自哀”[1]151,将汤显祖与俞二姑的知己之心,化为宝玉与黛玉的眷恋之意。

虽然,所袭前人曲作的情境、情调与红楼戏不能尽皆配适,但“情境相近”原则事实上减少了不必要的曲词改订。《潇湘怨》卷二首出“归省”取材自《红楼梦》“元妃省亲”情节,共6支曲子,曲调典雅雍容,充满荣贵气,其中5支明确袭自前代曲选和《长生殿》。

第一支【醉翻袍】,取自《群音类选》“北腔”卷六《醉花阴》散套首支,《词林摘艳》卷九题“皇明贾仲名散套”。此曲本写元宵时节国祚风和之象,上至帝臣,下至黎庶都安乐,喜庆佳节。万荣恩将此曲移植到“归省”作为第一支曲子,删去“圣天子美,臣僚法正官清”[16]22a等不适用于红楼戏的曲词,改作“幸则幸良辰美景庆元宵”[1]148,以此烘托元妃省亲时一片祥和景象。第二支【端正好】取自明人谷子敬同名曲调,《雍熙乐府》卷二辑录此曲,标“【端正好·元日朝贺】”[21]18a,《词林摘艳》卷六“正宫”亦收此曲,题“【端正好·早朝】 皇明谷子敬”[22],描写群臣、外邦朝见帝王的景象,“贺三阳万国来朝”一句,在《潇湘怨》中被改作“贺昭阳锦绣偏饶”,使之与省亲情境更加熨帖。本出还从《长生殿》第16出“舞盘”、第18出“夜怨”各摘袭一支曲。前一支写明皇与杨妃游幸骊山行宫,恰逢杨妃生辰,在长生殿大摆筵席的场景,《潇湘怨》基本承袭了原曲曲词,只是对“殿号长生”等处加以改订。后一支原写明皇夜宿诏梅妃侍寝,杨玉环独守空阁的寂寥心境,万荣恩将“只索背着灯儿和衣将空被卷”[23]79一句改作“只索望着家乡,含悲将云暮扫”[1]150,较为恰当地写出元妃归宫与亲人分离时的悲苦心情。诸如此类的拟袭策略,剧中尚有不少。

“原著为本”指向的是文学续衍现象的整体规律,“文体优先”是文学拟袭现象的总体概括,而“情境相近”则是曲家拟袭与再创作時的具体要求。无论是从原著中,还是从前代曲选与剧作中摘袭曲词,都不能忽视对“引”与“被引”之间情境近似性的考察。“情境相近”的原则反映着戏曲家创作过程中的实用目的,有时甚至可以说它是一种投机取巧的创作策略。

五、 跨文体改编背后的戏曲知识获取

《潇湘怨》对《红楼梦》的戏曲演绎,实质是小说传播阶段中的跨文体改编。这种改编早在宋元时期已有迹象,晚清况周颐称:“两宋人填词,往往用唐人诗句。金元人制曲,往往用宋人词句。尤多排演词事为曲。关汉卿王实甫《西厢记》出于赵德邻《商调·蝶恋花》,其尤著者。”[24]14况氏指出韵文各文体间跨文体改编的语句与主题延承现象,其中提及的元曲摘引宋词,正是戏曲家集萃式编创的重要表征。

“集萃”不单是戏曲家出于经济、实用的考量而选择的创作策略,还对戏曲家从事创作的必要知识与技能提出内在要求,而知识获取与对创作技巧的学习离不开日常的阅读、记诵与模仿。

首先,對知识的获取。万荣恩的知识获取包括文本来源与书籍来源两个维度[25]。就文本来源而言,又可分为两个层面:一是对《红楼梦》原文的摘袭,这是“原著为本”原则赋予红楼戏一类改编文学的先天权力,通常这种行为被视为第二次创作而非抄袭;二是对明清曲选和剧曲名作的改后袭用,如引自明末清初的阮大铖《燕子笺》、洪升《长生殿》与乾隆朝曲坛巨擘蒋士铨的剧作《临川梦》《香祖楼》,体现了名剧的示范性意义与经典化及其对新创作的潜在影响。

就书籍来源而言,知识依托文本得以呈示,而文本依托书籍(版本)得以传播、受容,书籍(版本)的不同意味着文本存在异文的可能,同时意味着同一知识存在面貌相异的现象。万荣恩改编《红楼梦》时,摘引了不属于原著文本却属于原著刊本的诗词,比如林黛玉的赞语“天上人间总情痴”一首就被引入《潇湘怨》卷一的“种情”,说明万氏阅读的《红楼梦》属于乾嘉时期刊行的带有人物图赞的程高本系统刊本之一,因此他获取的知识绝不仅限于文本层面,还要受限于具体刊本的文本面貌,文本知识由此变为书籍知识。

当然,对知识来源的探考并非根本目的,知识究竟取自别集、总集抑或是选本并非问题的关键,重要的是通过爬梳、整理戏曲家的知识获储情况,探究其内化的知识结构,以此反观戏曲家的日常阅读对文学创作的影响机制。万氏戏曲编创背后的知识结构,从其摘引的前人文学作品的具体篇目、文体种类、时代分布可以大致复原一部分,他多取元明的戏曲选本、知名曲家的散套作为曲词、联套的师法对象,对流通不广的明代曲家的别集亦有关注,体现出在师法经典之外的个人阅读偏好。

其次,对创作技巧的学习。除冯梦龙《楚江情》、曹寅《太平乐事》等坦言据前人作品改编者外,绝大多数曲家仍尽量坚持或宣称机杼独出,自抒性灵。万荣恩的集萃式创作难免因投机取巧而落人口实,为了减少可预见的批评,他以“同义词替换”手法使名剧、名曲改头换面,造成了经典的陌生化效果。这一创作策略,实际受到前代戏曲家“集曲名体”“集曲牌体”“集谚体”创作的影响。在万荣恩袭用的前人曲作中,元人孙季昌的【正宫·端正好】“集杂剧名咏情”散套尤其值得注意。这一散套是“集曲名”作新曲的代表作,共有【端正好】【滚绣球】(2支)【倘秀才】(2支)【叨叨令】【脱布衫】【小梁州】【么】【尾】等10支曲子。《潇湘怨》“检园”一出袭用首支【端正好】,不仅沿用了所集曲名“鸳鸯被”“蝴蝶梦”等,还将原曲“若是姻缘簿上合该定,有一日双驾车把香肩并”[15]改为“若是牡丹亭上遣重到,有一日转西厢相依偕老”,新增了两个曲名“牡丹亭”“西厢记”,可见万氏对“集曲名体”创作抱有兴趣。

《潇湘怨》中摘引的前人散曲,尤以金銮《萧爽斋乐府》为多,共3支,曲中“结社”【南泣颜回】袭用金氏【北中吕·粉蝶儿】,“祭祠”【南吕·一枝花】袭用金氏丙申年除夕所作【北南吕·一枝花】,“试玉”【驻云飞】袭用金氏【驻云飞】“丽情二首”的第二支。金銮本就以集诗、集谚作曲著称,如【南玉包肚】“眷闺集唐诗结尾五首”[26]22等。万荣恩好读、好引金氏曲作,不免受其创作手法的影响并一定程度上继承了金銮的曲风。应该说,集萃式的编创既是戏曲家为求简便的取巧之法,也是戏曲创作之历史经验传承的结果。

[参考文献]

[1]阿英.红楼梦戏曲集[M].北京:中华书局,1978.

[2]程明善.啸余谱:卷5[M].明万历四十七年流云馆刻本.

[3]臧懋循.负苞堂集[M].北京:古典文学出版社,1958.

[4]吴新雷.中国昆剧大辞典[M].南京:南京大学出版社,2002.

[5]徐师曾.文体明辨序说[M].罗根泽,点校.北京:人民文学出版社,1962.

[6]姚燮.红楼梦类索[M].洪荆山,魏友棐,校订.上海:上海珠林书店,1940.

[7]谢雍君.傅惜华古典戏曲提要笺证[M].北京:学苑出版社,2010.

[8]徐兆玮.徐兆玮杂著七种[M].苏醒,整理.南京:凤凰出版社,2014.

[9]彭蕴深.历代画史汇传:卷54[M].清同治光绪间刻本.

[10]郭英德,李志远.明清戏曲序跋纂笺:第7册[M].北京:人民文学出版社,2021.

[11]郭英德.稗官为传奇蓝本:论李渔小说戏曲的叙事技巧[J].文学遗产,1996(5):70-83.

[12]李渔.绣像合锦回文传[M].马樟根,点校.杭州:浙江古籍出版社,2014.

[13]王福雅.改编:古典戏曲的生存策略[J].湖南社会科学,2013(1):224-227.

[14]吴真.俗文学的跨文体编创策略:以“召将除妖”主题为中心[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2022(4):129-138.

[15]杨朝英.朝野新声太平乐府:卷6[M].上海:商务印书馆,1912.

[16]胡文焕.群音类选:北腔:卷5[M].明胡氏文会堂刻本.

[17]百子山樵.燕子笺[M].延沛,整理.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1987.

[18]卢盛江,卢燕新.中国古典诗词曲选粹:唐诗卷[M].合肥:黄山书社,2018.

[19]叶楚炎.集句:宋元话本小说中韵文的知识特性及其小说功能[J].文艺理论研究,2021(1):81-92.

[20]蒋士铨.蒋士铨戏曲集[M].周妙中,点校.北京:中华书局,1993.

[21]郭勋.雍熙乐府[M]//四部丛刊续编本.北京:中华书局,1986.

[22]张禄.词林摘艳:卷6[M].明嘉靖四年刻本.

[23]洪升.长生殿[M].康保成,点校.长沙:岳麓书社,2003.

[24]况周颐.蕙风词话[M].南京:凤凰出版社,2019.

[25]葉晔.《牡丹亭》集句与汤显祖的唐诗阅读:基于文本文献的阅读史研究[J].文学评论,2019(4):174-183.

[26]金銮.萧爽斋乐府:卷下[M].民国饮虹簃刻本.

【特约编辑 莫 华】

Original Works, Style, and Context: The Three Elements of Compilation and Creation of The Legend of Xiaoxiang

Resentment

WU Di

(Institute of Literature,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100732,China)

[Abstract] Wan Rongens The Legend of Xiaoxiang Resentment adopted a collection style editing strategy, directly using or collecting sentences to extract over 100 lines (poems) from the original work, previous poetry and novels, operas, proverbs, Buddhist verses, etc. Among them, 42 pieces of Yuan, Ming, and Qing Xiaoling and divertimento were used, which is quite rare in the creation of red chamber operas in the Qing Dynasty. Wan adapted A Dream of Red Mansion based on the principle of “original work as the foundation”, and extensively recorded the original rhymes. This “nearby plagiarism” helps viewers quickly achieve a thinking shift from reading the original work to continuing literary and artistic reading on the same topic. The strategy of “prioritizing literary style” is the most economical and practical way to extract literary works from predecessors, directly copying the lyrics of traditional Chinese opera style to facilitate the creation of legends and effectively enhance the stage applicability of traditional Chinese opera. “Similar situations” are the issues that need to be considered when transforming him into his own work, and Wan tends to cite rhymes with similar plots from previous dramas because these rhymes naturally have the possibility of fitting into his own work. From the phenomenon of Wan Rongens collection of previous literature, it is not difficult to find that there are two ways to obtain knowledge: text sources and book sources. Examining the source of knowledge is beneficial for re understanding Wans knowledge structure and its impact on opera creation.

[Key words] A Dream of Red Mansion; Wan Rongen; the knowledge of traditional Chinese opera; priority given to literary style; collective sentences

[收稿日期]2023-03-06

[基金项目]国家社会科学基金重大项目(11&ZD107)

[作者简介]武迪(1992-),男,河北保定人,中国社会科学院文学研究所助理研究员,文学博士,研究方向:明清小说戏曲。