满族说部中水生创世与洪灾重建神话研究

2023-04-29杨春风

[摘 要] 创世神话和洪灾后重建神话是各民族神话中常见的主题。满族说部中的创世神话与洪灾神话有鲜明的特点,那就是“水生创世”的思想和“洪水混沌”的理念。在满族说部的某些神话中,水是宇宙万物之源,包括“三女神”在内的一切万物和神灵都从水中诞生;洪灾并不像《圣经》中所描写的是上帝用来惩罚人类的灾难,而是被视为一种自然的劫数,每隔一段时间就会有洪水淹没大地,而洪灾后的重建就是上一劫的动植物神重生与重建天地的过程。“水生创世”神话的产生,或许与《女真神话故事》中提到的“东海龙王侵占陆地”传说有关;“洪水混沌”理念的产生,似乎与东北古代每到雨季常常会暴雨不断,导致洪水泛滥的现象有关。

[关键词] 满族说部;神话;创世;洪灾

[中图分类号] K249 [文献标识码] A [文章编号] 2096-2991(2023)04-0032-09

满族说部是我国民间文化工作者在满族聚居区通过田野调查发现的满族及其先民的民间口头叙事性长篇说唱文学, 2006年5月经国务院批准列入国家级第一批非物质文化遗产名录。从2008年到2018年,共分三批出版了五十余部两千多万字的满族说部作品,可谓洋洋大观、叹为观止。满族说部堪称“北方民族的百科全书”1,是北方民族尤其是满族及其先民社会史、氏族史和家族史的浓缩与剪影,具有广泛的社会生活内涵和丰厚的历史文化积淀,是满族及其先民民族精神和民族智慧的丰富载体,不仅具有文学价值,还有历史学、民族学、民俗学和宗教学等多方面的研究价值。

中国很多少数民族都有其独特的神话作品,这些神话作品以其丰富多彩的历史文化底蕴和精神文化情怀,极大丰富了中国文学的百花园。满族及其先民也有丰富的神话创作。在满族说部丛书中,专门的神话与史诗作品至少有七本,散见于各部作品中的与神话相关的内容更是不可胜数。《天宫大战》《恩切布库》《老三星创世》等作品瑰丽神奇、恢宏壮观,展现了满族先民的宇宙观和价值观,很多都带有母系氏族社会的遗存和渔猎文明的色彩,是研究人类文明的发生、发展和变迁的宝贵资料,具有很高的学术研究价值。创世神话和洪灾后重建神话是各民族神话中常见的主题。满族说部中的创世神话和洪灾神话有其自身的特点,那就是“水生创世”思想和“洪水混沌”的理念。

一、满族说部中的水生创世神话

在满族说部创世神话《天宫大战》中,世界并不像西方神话所说的那样由上帝有目的、有计划创造出来的,也不是如中原神话所描述那样是被始祖神盘古开辟出来的,而是在水中自然形成的,带有一定的唯物主义色彩。在《天宫大战》中,世界是从水中诞生的。“世上最先有的是什么?最古最古的时候是什么样?世上最古最古的时候是不分天、不分地的水泡泡,天像水,水像天,天水相连,像水一样流溢不定”[1]9。天神阿布卡赫赫是从水中自然诞生的:“水泡渐渐长,水泡渐渐多,水泡里生出阿布卡赫赫。她像水泡那么小,可她越长越大。有水的地方,有水泡的地方,都有阿布卡赫赫。她小小的像水珠,她长长的高过寰宇,她大得变成天穹。她身轻能飘浮空宇,她身重能沉入水底。无处不在,无处不有,无处不生。她的体魄谁也看不清,只有在小水珠里才能看清她是七彩神光,白蓝白亮,湛湛。”[1]9-10地神巴那姆赫赫、光神卧勒多赫赫都是由阿布卡赫赫自然裂生出来的。天神阿布卡赫赫、地神巴那姆赫赫和光神卧勒多赫赫,这三个女神虽然是神,但更像自然的化身,代表着天、地和光明三个最原初的自然物,而日、月、星辰和世间万物都是这三个代表自然物的女神所化生的:“阿布卡气生云雷,巴那姆肤生谷泉,卧勒多用阿布卡赫赫眼睛分布生顺1、毕牙2、那丹那拉乎3。三神永生永育,育有大千。”[1]11

在满族说部中,另一则神话《老三星创世》描写的创世过程与《天宫大战》既有联系,又有不同。《老三星创世》记载天地万物也是从水中诞生的,“满族传说最早的宇宙间什么也没有,宇宙空间里整个充满了水,混混沌沌,一片汪洋”[1]88。但《老三星创世》中的水被赋予了不同特点,即“巴纳姆水”。“巴纳姆”为满语,有时译成“巴那姆”,地的意思;“巴纳姆水”翻译成汉语为“地水”,也称“真水”。《老三星创世》写道:“这种水能产生万物,也能消灭万物。这种巴纳姆水是由两种不同的水组成的。比较重的是巴纳姆水,比较轻的就叫水。这一重一轻的两种水在一起开始不停地互相撞击,产生了许许多多大小不等的水花;这些水花再互相撞击,又产生了许许多多大小不等的水泡;这些大大小小的水泡再互相撞击,又产生了大大小小的水球,再后来,这些大小不等的水球又互相撞击就产生了火花。这话现在听着有点玄,但据说远古时期火却真的是由水产生的。这种火花又不知撞击了多少年,从小火花、中火花、大火花直至产生了大火球。大火球之间又经历许多年的互相撞击,于是宇宙间出现了两颗巨星,一个是大水星,一个是大火星。大水星和大火星又不停地撞击,产生的火花更大,照得宇宙一片通亮。后来,这些大火花又不断地相撞、相聚,不知聚、撞了多少年,就产生了大光星。从此,混沌的宇宙产生了三种灵气:水、火、光。大光星产生得最晚,它和大水星、大火星不一样,它除了自己本身能发出光來外,更重要的是它带有灵气和灵性。所以说,大光星一产生,就主管着大水星、大火星。这样,由混沌的初分,产生了‘创世之神老三星。”[1]88

一般情况下,水与火是不相容的,在满族先民创作的神话中,为什么水球撞击会产生火花并最终产生大火星这样的观念呢?笔者认为,这很可能同满族先民观察雷电生火和海底火山喷发有关。在满族说部中,火神神话有很多,其中有一种就是在雷电中产生的火神——拖亚拉哈大神。《天宫大战》中有一段描写拖亚拉哈大神的神话:

最古,先人用火是拖亚拉哈大神所赐;阿布卡恩都力1未给人以火之前,茹血生食,常室于地下同蝼鼠无异。雪消出洞,落雪入地,人蛇同穴,人蝠同眠,十有一生。阿布卡恩都力额上突生红瘤“其其旦”,化为美女,脚踏火烧云,身披红霞星光衫,嫁与雷神西思林为妻。雷神西思林也同风神西斯林一样,原来同是阿布卡恩都力的爱子,雷神西思林,是阿布卡恩都力的酣声化形而成的巨神,火发白身长手,喜驰游寰宇,声啸裂地劈天,勇不可挡;而风神西斯林早生于西思林雷神,是阿布卡恩都力的两双巨脚所化生,风驰电掣,不负于雷神的肆虐,乘其外游盗走其其旦女神,欲与女神媾孕子孙,播送大地,使人类得以绵续。可是其其旦女神见大地冰厚齐天,无法育子,便私盗阿布卡恩都力的心中神火临凡。怕神火熄灭,她便把神火吞进肚里,嫌两脚行走太慢,便以手为足助驰。天长日久,她终于在运火中,被神火烧成虎目、虎耳、豹头、豹须、獾身、鹰爪、猞猁尾的一只怪兽,变成拖亚拉哈大神,她四爪踏火云,巨口喷烈焰,驱冰雪,逐寒霜,驰如电闪,光照群山,为大地和人类送来了火种,招来了春天。天上所以要打雷,就是禀赋暴烈的雷神弟弟向风神哥哥索要爱妻呢![1]74-76

拖亚拉哈大神私盗的是天神阿布凯恩都里之心火,其又是雷神的妻子,所以代表雷电之火。很可能满族先民们观察到电闪雷鸣有时会引起森林起火,烧熟的动物更为好吃,从此便留下火种,人们感激雷电为人类带来火种,将其编入神话,于是拖亚拉哈——这一满族先民心目中的火神形象就诞生了。

神话思维与现代人的逻辑思维是不同的,神话思维是原始人类“从物我难分的混沌状态中开始醒觉起来、用神话的眼光探索世界奥秘的那种不合逻辑而又自成逻辑的思维。它近于小孩子和目前还处于童稚文化状态的种族、人群乃至个别文明人的思维”[2]620。神话思维多采取类比的认识方法,其思维方式主要有四种:形态类比;属性类比2;以类度类3;以己度物4。[3]768-772其中第一种形态类比是神话思维最常用的思想方式,是指“神话时代的人将两个实际并不等同而仅仅在某一方面类似的物象等同起来,进行类比”[3]769。根据这一神话思维方式,笔者认为,很可能满族先民观察到:天上的云是水气凝成,而雷电是云层互相撞击放电形成的,同时雷电可以点燃树木产生火。通过观察这一现象,满族先民用形态类比的思维方式,产生了水互相撞击产生火的观念,因而诞生了大水球互相撞击生成大火球的神话。

满族先民的航海技术发展到一定程度后,是可以观察到海底火山喷发盛景的。如在《乌布西奔妈妈》中就记载,在乌布西奔数次航海的过程中,就多次遇到大的海底火山喷发的场面,还有一次因受到火山喷发产生的硫烟浓雾所阻,不得不返航。大海是无边无际的大水,而海上火山喷发恰恰如水中产生了火。也可能满族先民神话描写的大水球互相撞击产生火花并最终形成大火星的观念是满族先民从观察海上火山喷发的实践中通过形态类比的思维方式得来的。

满族先民何以会产生大地是由“地水”即“巴纳姆水”中诞生的想法呢?笔者认为,这一时期的满族先民很可能已经能熟练使用火,并在生产实践中了解到火所产生的热量能烧干水,而只有水干了,水中地的元素才会显露出来,如海水烧干,就会产生盐。同时,火又可代表热量,能产生光明,很可能满族先民已经了解水在热量的作用下,能蒸发,而水蒸发后,水中溶解的东西,才会变成固体呈现出来。“巴纳姆水”,也就是含着地的水,其中地的因素也就被想象是在大水星、大火星、大光星的作用下才逐渐显现出来的。因而在《老三星创世》中,地神即“巴纳姆恩都哩”被描绘成“老三星”(即大水星、大火星、大光星的合体)裂生出来的第三个徒弟。

显然,《老三星创世》与《天宫大战》中的创世神话大体相似,都是水生神话,都认为世界是在水中自然生成的。但《老三星创世》中的创世过程更复杂,显示出随着社会的进步,满族先民对宇宙产生问题的思考更深入和具体。这种世界由水(含地的真水、巴纳姆水)、火、光互相撞击产生的观念,同印度佛学的物质世界由“地水火风”四大元素构成说有一定相通之处。其中虽然没有风的因素,但各大物质间的互相撞击也可以看成是风,因为风代表了流动。满族神话中的创世观念可能在一定程度上受到从中原地区传入的佛学影响。

二、“洪水混沌”与洪灾后的重建神话

洪灾后重建世界的情节模式在世界各地的神话中都有发现,最典型的是《圣经》中诺亚方舟的故事,洪灾过后,诺亚一家在神的帮助下建造方舟躲过了洪水破坏,并重新繁育了人类。在中原神话中也有大禹治水的传说,在其他少数民族神话中也有类似的洪灾重建故事。从洪灾的发生角度来说,《圣经》中的洪灾是上帝制造的,用于惩罚人类的道德沦丧、思想堕落和不敬神明;而在中原神话中,洪水是共工撞坏了不周山而造成的人祸;有些少数民族的神话还有人得罪了雷神,雷神生气降下洪水灾难之说。可见,在其他地区的神话中,洪水的发生大多是源自外在因素,而不是自然现象。然而在满族说部的某些神话中,洪水的发生并毁灭一切,并不是外在因素造成的,而是一种无法违背的客观规律。如《佛赫妈妈和乌申阔玛发》描写:“阿布凯恩都里看见佛赫在海眼中不但没死,反而修炼得道行更大了,便对大家说:‘我在天界已经执掌了三个洪水混沌,下一个洪水混沌,我想让佛赫执掌天界,由大徒弟执掌人间。说完便带着二徒弟升到第十七层天修炼去了。”[4]28这里出现了“洪水混沌”的概念。什么是“洪水混沌”呢?在满族先民眼中,每隔一段时间,都会有洪水自然出现,毁灭万物,这在神话中被称为“洪水混沌”1。对他们来说,这种洪水之灾是一种无法避免的天劫,劫数出现时,开创天地的“老三星”也毫无办法。

在满族先民的世界观中,宇宙的生灭运行是有一定规律的,宇宙的一个起始至结束为一个大劫,而一个大劫,又分为若干小劫,一个大劫的时间长短,不同版本描述有所不同。《阿布凯赫赫创造天地人》的注释写道:“宇宙的一个起始至结束为一个大劫,一个大劫有三个中劫,一个中劫有九个小劫,一个小劫是天国的八十一万天年。”[4]4而《天神阿布凯恩都里》写道:“天上的一年是人类的一千年。……天上三个小劫是一个大劫,一个小劫是一万八千年,算起来一个大劫就等于地上一亿多年。”[4]19值得注意的是,这种宇宙观、时间观同佛教的某些观念有相似之处,因为佛教也认为世界由生成到毁灭构成一个大劫,一个大劫有成、住、坏、空四个阶段,也就是由四个中劫构成,每个中劫又由二十个小劫构成,世界毁灭的方式之一正是洪水。笔者认为,满族先民的宇宙观也可能在一定程度上受到佛学的影响。

从洪灾后的重建过程来看,《佛赫妈妈和乌申阔玛发》《阿布卡赫赫创造天地人》中的说法与西方神话和中原神话都不同。在西方神话中,洪灾后的重建,依靠方舟和方舟中幸存下来的众生,方舟中幸存下来的众生显然是按上帝的旨意而存留下来的,全知全能的上帝意志主导着一切;而在中原神话中,人为色彩浓郁,大禹治水的过程似乎就是人类用自己的智慧和顽强拼搏精神战胜洪灾的感人故事。《佛赫妈妈和乌申阔玛发》《阿布卡赫赫创造天地人》所描寫的洪灾后的重建过程更多是自然发生的,带有万物有灵的色彩,表现了满族先民对自然界的独特认识。如《阿布卡赫赫创造天地人》记载,洪灾过后,总会有上劫的神在其特定的动物保护神的保护下以休眠的方式逃过一劫,幸存下来。这些神又总能保留着一些上劫动物的灵魂,在阿布卡赫赫的帮助下,在佛托妈妈乳汁的哺育下,这些动物灵魂得以复活,生成了人间的万物。这种洪灾过后依靠劫后余生的动植物种子再生的神话,显然同西方神话相比,更具有唯物主义的色彩,饱含着满族先民对自然界再生方式的朴素思考。

这些洪灾后重建的神话大体上拥有如下的情节模式。神名—原型—象征意义—动物保护神—外在形象—主要功绩—相关祭祀礼仪等几个部分。有些神的这几种情节模式都有,如佛托妈妈,对应神物的原型为柳树,是生殖及性的象征;刺猬神僧格是其动物保护神,外在形象为女人(乳房比一般女性大几十倍),主要功绩是以乳汁哺育万物。同时,她也是万物的灵魂寄居处——“灵魂山”的守护者。满族先民们逢年过节都祭祀佛托妈妈1。还有些神只有其中的某几个情节模式,如安车骨,动物保护神为神鹰,主要功绩是制造飞禽;海伦妈妈,动物保护神为水獭,象征着江神,主要功绩是召唤出鱼类并使其重生;赛音妈妈,动物保护神是老虎,象征着兽神,主要功绩是保存上劫兽类动物的灵魂,并让它们重生。由于满族先民相信万物有灵和灵魂不灭,因而当洪水过后,每种生物的灵性生命都在保护神的保护下休眠,等待阿布卡赫赫用神力帮助它们复活。而在复活的过程中,最先复活的是佛托妈妈,而且在其他生物复活的过程中象征着女性繁殖力的佛托妈妈起到了重要作用。文中描写她用自己的身躯保存了很多上劫生物的灵魂,这些灵魂只有在她的乳汁哺育下才能存活,如果失去她的乳汁哺育就会营养不良而死。这些都显示出在满族早期神话中对女性及其生育繁殖能力的重视。

当然,不同时期的满族神话作品对于洪水发生的原因描述并不相同,有一个历史脉络和发展变化过程。在《天宫大战》中,洪水的产生和洪灾重建神话并非主要情节,只是稍有提及,并未展开。《天宫大战》对洪灾和洪灾后世界的重建的描写为:“天荒日老,星云更世,不知又过了多少亿万斯年,北天冰海南流,洪涛冰山盖野。地上是水,天上也是水,大地上只有代敏大鹰和一个女人留世,生下了人类。这便是洪涛后的女大萨满,成为人类始母神。”[1]71在《天宫大战》的6篇附录和《满族神话》的某些神话中,洪灾神话成为主要情节,详尽地描写了洪水过后,众神合力重造万物、重建天宫的过程。如前所述,在这些神话中,洪水是自然形成的天灾,且每隔一段时间必然会发生,并产生了“洪水混沌”和“劫”的概念;洪水发生后的重建过程也是上一劫留下来的动植物种子在女神的帮助、催化下生长的过程。

当然,在满族说部中洪灾神话还有另外的版本。在有些神话中,洪灾成了恶神耶鲁哩2降下的灾难,如《阿布凯恩都里创世》讲:“人类居住的大地是老三星创造的,后来,耶鲁哩从天库里偷来天水葫芦,揭开盖子,全部倒在地上国3的国土上,虽然经过天神的努力,治退了洪水,不料有些洪水灌进地里,大地被浸泡,常常出现地震地陷的天灾。阿布凯恩都里派一只经过五次大劫的神龟驮住了大地,天才不塌,地才不陷。只要他一合眼,就用鞭子抽它。它一打哆嗦,又睁开眼睛。这一哆嗦不要紧,地面上便会出现大大小小的地震。”[4]16-17在这一神话中,恶神耶鲁哩是降下洪灾的罪魁祸首。在满族先民的原始神话中,恶神耶鲁哩往往是各种难以抗拒的天灾象征,所以洪灾虽名为由恶神耶鲁哩所造成的,但仍然不具备道德说教的意味,依然是自然界的天灾。在这一则神话中,男性天神阿布凯恩都里作为最高的统治者,打败了恶神耶路哩,挽救了世界,显然突出了男性天神的主导地位,与《阿布卡赫赫创造天地人》中的女神拯救世界有了性别上的不同,显示出由女神为主的母系氏族社会已经过渡为以男神为主的父系氏族社会。

在有些版本中,原本拯救天地万物的阿布凯恩都里却变成了降下洪灾的罪魁祸首。如《白云格格》写道:“天地初开的时候,天连水,水连天,天是黄的,地是白的。渐渐,渐渐,世上才有了人呀,鸟呀,鱼呀,兽呀,虫呀。住在九层天上的天神阿布卡恩都力1,瞧见地上出现奇怪的生灵,大发雷霆,要把地上所有的生物统统收回天上喀。于是,他叫雷神妈妈、风神妈妈、雹神妈妈、雨神妈妈,朝地下猛劲地刮起暴风,呜呜的风啊,洒下暴雨,落下冰雹,哈哈的;他又派把守东海的龙王,打开水眼,洪水从天上哗哗地灌下来,一连3336个日日夜夜,遍地汪洋,白浪滔天。人呀,鸟兽呀,混在一块漂流,谁也顾不得伤害谁,都在黑浪里嚎叫、挣扎……拼命找地方活命。”[5]134在这里,阿布凯恩都里已经由一个正义善良、有求必应,为人们除灾解难的天神变为一个只注重自己享乐的残暴君王,洪水也变成阿布凯恩都里降下的灾难。拯救万民逃出洪水的则是善良的白云格格,她盗取其父阿布凯恩都里藏宝楼中的宝匣,撒向人间,变出了大地,救了人类,自己却为了逃避父神的惩罚,变成一棵白桦树。

从《天宫大战》中的水生万物的创世神话和洪灾后鹰神与人类结合的重建神话,到《佛赫妈妈和乌申阔玛发》《阿布卡赫赫创造天地人》中“洪水混沌”概念的提出,以及洪灾后万物在女神帮助下重建的神话,再到《阿布凯恩都里创世》中耶鲁哩降下洪灾,阿布凯恩都里济世救人的神话,最后到《白云格格》中阿布凯恩都里降下洪灾,白云格格盗宝救世的神话,这些都反映了满族及其先民在四个不同历史时期产生的四种不同版本的关于洪水的神话。《天宫大战》应该是最古老的神话,其中的水生万物和洪灾重建神话反映了满族先民对于天地产生的朴素认识,在原始先民心目中,一切万物都是在水中产生的,一切皆孕育于水,诞生于水,水中诞生的都是女神,洪灾后的重建也是鹰神与女神结合之后的重建,反映了母系氏族社会时人们对天地宇宙的朴素观念。《佛赫妈妈和乌申阔玛发》《阿布卡赫赫创造天地人》等洪灾重建神话的产生显然晚于《天宫大战》,反映了由母系氏族社会向父系氏族社会过渡时期人们对洪水的认识,这一时期人们视洪灾为一种自然现象,一种无法逃避的天劫,天劫之后,是女神领导天神们完成了灾后的重建,功勋卓著,占有重要地位,男神仍处于从属的地位;《阿布凯恩都里创世》則是更晚期的神话创作,反映了男权社会建立之后的思想观念。父系氏族社会的统治者为了消除母系氏族社会女神世界的影响,必然会突出男性天神阿布凯恩都里的重要作用,将洪灾视为恶神耶鲁哩的有意捣乱,阿布凯恩都里则成为治理洪灾的英雄;《白云格格》则是最晚时期的神话作品,这时男性天神阿布凯恩都里已经统治了很久,随着一些新英雄神的诞生,为了突出新的神话主人公的英勇无畏与卓越功勋,往往把阿布凯恩都里描写成一个残暴的统治者,洪水则成为阿布凯恩都里降下的灾难。

为什么不同历史时期的满族神话中对洪水的成因和重建过程会有不同的解释呢?根据列维·斯特劳斯的结构人类学的说法,人类发展的早期在自然知识之外,出现的大量神话、宗教和巫术知识,是出于满足心理结构完形的需要。人类对世界的认识有一种类似于格式塔心理学所谓的完形倾向,它有整体化和系统化的需要。在人类早期,人类运用科学思维对自然的了解范围是相当有限的,而对那些尚不了解的部分,在整体化、系统化的心理作用下,便需要以神话、宗教和巫术的方式来填补。而在填补的过程中,情感是其中影响较大的因素。由于人类早期非常弱小,面对各种天敌和灾害经常处于恐惧的状态。在这种恐惧之下,人类只能通过想象的方式来给自己以心灵的安慰,神话在很大程度上起到了在情感上给人以补偿和安慰的作用。满族先民在不同时期的主要情感需要是不同的,这也在很大程度上决定了他们创作出的洪灾神话中的洪灾发生原因和重建过程大不相同。在母系氏族社会中,女性是氏族的领导核心,出于对母亲和女性的尊重与爱戴,洪灾被想象成自然发生的,女神也被描写为洪灾过后重建过程中拯救人类的英雄;在母系氏族社会向父系氏族社会转化时,这种情感倾向转向对父亲和男性的尊崇,洪灾重建的英雄也逐渐从女神转为男神;到了父系氏族社会的后期,已经产生了阶级分化和阶级斗争,对统治阶级的反抗情绪也在很大程度上主宰了神话的走向,因而又出现了男性天神降下洪灾,而氏族英雄反抗天神的统治拯救了人类的神话。

三、“起亮子”与“东海龙王侵占陆地”

满族说部中何以会有宇宙万物都是从水中产生的神话呢?其神话中“洪水混沌”的观念又是如何产生的呢?笔者认为,神话虽然是原始先民想象出来的对种种自然现象的解释,但任何思想观念的产生都不是无缘无故的,必然有一定的历史事实作为背景和基础。正如黄石在《神话的价值》一文中所说:“我们一方面固然不能把神话视为‘信史,但他方面却不能不承认一部分神话有历史的事实来做基础。……原始时代的人类,还没有文学,对于重大的事故或非常的经验,纯恃记忆相传下来。在传述的时候,内容与形式两方面,都不免有点变更,此外更加上传述者对于那件事的想象的解释,驯致面目全非,于不知不觉之间,涂上一层神话的彩色。即所谓‘神话的历史化。”[6]56

笔者认为,满族说部中之所以会有那么多的水生神话与洪水神话,其原因还要从古代东北的气候和地理变迁中寻找。关于东北古代的气候,其他满族说部作品多有描写,如《兴安野叟传》有这样一段描写:

辽东这地方,冬季风大干燥、冰雪覆盖、寒冷无比,过了春到夏,又往往暴晒,那太阳像下火一样,把大地烤得沙粒子、土面子都烫脚,可是一进入雨季,那雨可就下个没完没了。天上只要起一阵风,一刮云就聚来,转眼间滂沱大雨就来到,而且一下就没完没了。这不是,纳哈出、蒙德儿的北征刚刚出了金山不过几十里远,大雨就劈头盖脸地浇灌下来了,荒原上像刮起了白烟,水泡泡一片片地翻飞,电闪雷鸣,狂风挟着暴雨,眼前一片茫茫,令人生畏。[7]44

《兴安野叟传》中还描写了一种俗称“起亮子”的自然现象:

只见远处,凭空立地起了一道“白墙”,那白墙齐刷刷地向这边推进,蒙德儿一下子明白了,雨停了,水到了,这是“起亮子”啦!起亮子,这是北土民间一句老嗑,是指在连雨天土地饱和之后再下大暴雨,又没有河流疏浚,就会生成巨大的洪水,向地勢低凹处推卷而来,那白亮亮的洪峰就像一面墙,所以民间叫“起亮子”或“水墙”。[7]46

一进入雨季就下个没完,暴雨过后还总是“起亮子”,暴发洪灾,一切都被大水淹没,瞬息之间,也许一个部落或几个部落都被大水冲走,连尸骨都找不到。这种现象就可以解释为何会在满族先民心目中产生“洪水混沌”的观念,他们视洪水是每隔一段时间就会发生的自然现象,仿佛是注定的劫数,大劫过后,天地万物都被水淹没,阿布卡赫赫寻找残存的下劫天神,重新造一个天地。

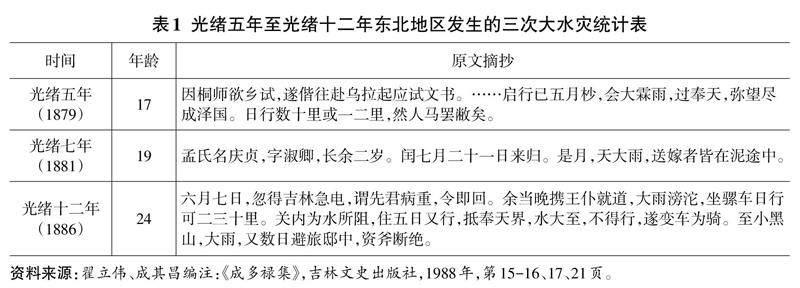

对于东北古代的这一气候特点,不仅在《兴安野叟传》中这样讲,而且在满族说部的其他作品中也有相似的描述,如《恩切布库》《西林安班玛发》《奥克敦妈妈》都有关于大洪灾的描述。如《恩切布库》描写:前一刻还“天空晴朗湛蓝,野人们尽情欢快”,“突然,乌云密布,雷鸣闪电,暴风雨从远处袭来。阴沉沉、雾茫茫的水像倒灌天河一般,哗哗地泼洒尘埃。大地一片汪洋,人们难辨八方,所有的生命在狂涛中哀怜”[8]45。不仅在满族说部作品中有很多关于洪灾的描写,在不少文人的笔记文学中也有相似的描述。如清末民初成多禄的《澹堪年谱稿》就记载,在成多禄17岁到24岁这短短7年之间,东北地区就经历了3次大的水灾,可见直到清末东北地区仍然是水灾频发。现列表如下:

除水灾外,《女真神话故事》还有许多神话描写了“东海龙王侵占陆地”的传说,甚至描写很多妖魔精怪的产生都与几千年前“东海龙王侵占陆地”有关。据笔者统计,《女真神话故事》中共有8则神话提到了“东海龙王侵占陆地”这一事件,其中讲得最为清晰的是《山精》:

此精是开天辟地的时候,在北国万山丛中,兀立一山,为万山之首。哪知东海龙王为扩大地盘,将北国大半土地侵吞了,变为一片汪洋大海。百兽被海水追逐得无处躲藏,便纷纷逃到兀立山洞中,没曾想被海水围困而死。万兽精灵和兀立山混成一体,经过在海里修炼,便与龙王展开搏斗,每斗一次都要发生海啸。后来玉帝见东海龙王经常兴风作浪,一怒将东海龙王撵到东海海峡内,不准它再侵犯大地。兀立山精才脱离大海,回到陆地。[9]146

从这段文字可以看出,很可能很久以前,东北半数土地曾被海水淹没,还经常发生海啸。此外,还有七则神话中提到了东海龙王侵占陆地一事,现摘引如下:

后来东海龙王总好行风作浪,惹恼了玉帝,缩小了东海龙王地盘,将它龟缩在东海海峡里,才露出这北国大地,生长了万物。[9]139

鳖王说:“一千年前,我额娘快生我的时候,忽然东海龙王侵犯陆地,用海水将大地全吞去了。……后来玉帝惩罚东海龙王,将海水撤回到东海海峡里去了,我便留在这三担水中。” [9]151-152

这十一个鬼魂,是东海龙王发水侵占大地时,他们十一位勇士反对龙王发水侵略,便和东海龙王争战起来,东海龙王的蟹兵蟹将,都被这十一个勇士打败了。 [9]167

东海龙王的二公主更离不开雄蛇了,雄蛇和二公主就粘乎上了。一天两天行,天长日久,东海龙王能不知道吗,知道后便大发雷霆,一怒之下,将二公主关在冷宫,又大发海水,将雄蛇淹死了。[9]173

这都是东海龙王侵吞大地后,留下的祸患。[9]186

这窫窳精是牛马精被东海龙王用海水憋在穴洞里,它吃了几个婴儿后,婴儿的精灵聚在它的精灵之内,变成人面婴儿之音,由于它本性是吃人的妖精,至今未变,又经过千年修炼,所以有呼风唤雨的妖术,又能寻穴洞而行,迷惑人的眼睛,特别厉害的是,它会迷人妖术,将人用妖法迷住后,人就变成痴呆一般,听它摆布,最后任由它吃掉。[9]198

它是一个少女,东海龙王发水的时候,淹死在山洞里。 [9]231

神话是现实生活的曲折反映,既然《女真神话故事》多次提到“东海龙王侵占陆地”的故事,笔者推测,有可能东北某些地区有一段时期是被海水淹沒的,或者至少是海啸的多发区。海水浸占陆地或是海啸之后,一片汪洋,目之所及,似乎只有水,很久之后,大地才渐渐在水中露出,一切万物都从水中逐渐浮现出来。因而,在满族先民的想象中,天地间最早的时候曾是一片汪洋,到了后来陆地才慢慢呈现出来,因而自然把天地万物的创生归之于水,由此产生了水生创世神话。

[参考文献]

[1]富育光.天宫大战 西林安班玛发[M].荆文礼,整理.长春:吉林人民出版社,2009.

[2]袁珂.再论广义神话[C]//马昌仪.中国神话学百年文论选.西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2013.

[3]邓启耀.中国神话的逻辑结构[C]//马昌仪.中国神话学百年文论选.西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2013.

[4]傅英仁.满族神话[M].荆文礼,搜集整理.长春:吉林人民出版社,2016.

[5]富育光.苏木妈妈 创世神话与传说[M].荆文礼,整理.长春:吉林人民出版社,2009.

[6]黄石.神话的价值[C]//马昌仪.中国神话学百年文论选.西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2013.

[7]傅英仁.兴安野叟传[M].曹保明,整理.长春:吉林人民出版社,2018.

[8]富育光.恩切布库[M].王慧新,整理.长春:吉林人民出版社,2009.

[9]马亚川.女真神话故事[M].王益章,黄任远,整理.长春:吉林人民出版社,2016.

【特约编辑 龙 晟】

A Study on the Myth of Aquatic Creation and Flood

Reconstruction in Manchu Story

YANG Chunfeng

(Institute of Literature,Jilin Academy of Social Sciences,Changchun,Jilin 130033,China)

[Abstract] Creation myth and flood reconstruction myth are common themes in national mythology. The creation myth and flood myth of Manchu have distinct characteristics, that is, the idea of “aquatic creation” and the idea of “flood chaos”. In some myths of Manchu, water is the source of all things in the universe, and all things and gods, including the three goddesses, are born from water; The flood is not a disaster that God used to punish human beings as described in the Bible, but is regarded as a natural calamity. Every once in a while, there will be a flood inundate the earth, and the reconstruction after the flood is the process of rebirth and reconstruction of the animal and plant gods of the last disaster. The emergence of the “aquatic creation” myth may be related to the legend of “the dragon King of the East China Sea occupying the land” mentioned in The Fairy Tales of Jurchen. The origin of the concept of “flood chaos” seems to be related to the phenomenon that rainstorm often occurred during the rainy season in ancient Northeast China, leading to flooding.

[Key words] Manchu story; myth; creation; flood

[收稿日期]2023-01-16

[基金项目]国家社会科学基金一般项目(13BZW162)

[作者简介]杨春风(1973-),女,吉林长春人,吉林省社会科学院语言文学研究所研究员,研究方向:东北文学与文化,满族说部。

1满族说部虽然是满族及其先民集体创作的民间口头文学作品,但其中很多作品也涉及蒙古族、朝鮮族等生活在北方的各民族历史文化,因此有研究者称其为“北方民族的百科全书”。

1顺为满语,太阳之意。

2毕牙为满语,月亮之意。

3那丹那拉乎为满语,小七星之意。

1阿布卡恩都力为满语,天神之意,有时也译作阿布凯恩都里。

2属性类比是指将自然的和社会的事物,以善恶作为它们(黑白、日夜、人妖等)的基本属性而进行类比,从而推想世界初创的二项对立状况。

3以类度类是一种直观的思维方式,其思维形式是以直观形象为基础的集体表象或类比意象等。神话中的两个具体事物之间的同构对应关系(如天与人、心与物、人与神等),并不都是实的关系,也掺和着虚的关系。也就是说,人对天、心对物及人对神的投射幻化,使这种同构对应在神话的逻辑结构中成为可能。在古代文化中比比皆是的“天人合一”“天人交感”“天人合德”“心物合一”,以及神谱与家谱、神系与帝系等同构对应关系,便出于这个共同的心理思维。

4以己度物就是以思维主体自身的感知、情感、意欲和社会生活经验去揣度万事万物,以为这些事物也和人一样具有同样的感觉、情感、欲望和经验。在修辞上,表现出浓厚的拟人化色彩;在思想上,表现为所谓“万物有灵”或“万物有形”“万象有行”的趋向;在逻辑上,则表现为从自身推出他物,从一种现象(心理现象)推出另一种现象的类比推理。

1神话记载,一个“洪水混沌”为10.8万千年。

1满族祭祀佛托妈妈的仪式一般在大祭的第三日举行,又称为“换索”,大多与妇女生育有关,祈祷多子多孙、后代健壮和族丁兴旺。祭祀“佛托妈妈”最常见的方式是将用黄布或白布制成的上尖下圆的被称为“妈妈口袋”的袋子,恭放在神龛下。“妈妈口袋”是女阴的象征,内装有子孙绳,上系弓箭、彩布等,象征子孙皆在母腹中。

2耶鲁哩为满语的音译,有时也译成耶鲁里。

3在满族神话中,人类居住的世界分为“地上国”和“地下国”,地上国是人类和各种动物生活的地方,地下国则是恶神和各种妖魔鬼怪生活的地方。

1阿布卡恩都力为阿布凯恩都里的不同音译。