陕西境内遗址表面CaSO4·2H2O产生之水盐运移规律研究

2023-04-24王永进石美荣相建凯董少华

王永进,纪 娟,石美荣,甄 刚,张 刚,相建凯,董少华

(陕西省文物保护研究院,陕西西安 710075)

0 引 言

土遗址是指以土作为主要建筑材料的人类历史上生产、生活等各种活动遗留下来的遗迹[1],具有价值高、数量多、分布广的特点,其突出的历史内涵和文化价值是中华民族文明与文化发展史的珍贵物证[2]。遗址的保护、展示、利用是一个世界性难题,特别是地下遗址的保护工作经历了从露天展示、回填保护,保护房防护到全封闭地下式等保护阶段,随着保护技术的不断进步,如今我国遗址的保存环境已经得到了较大改善,但遗址类病害并没有完全终止。目前遗址常见的问题是遗址发掘后不久表面就会出现大量的白色物质,为不影响展示只能由工作人员定期清扫,长期势必会对遗址造成破坏。由于遗址所处的环境不同,其表面白色物质组成也不同,南方土遗址地下水位浅,周边海水湖泊多,发掘后外围的水反渗使遗址直接浸泡在水里,遗址土壤湿度为60%以上,其表面白色物质主要为NaCl或Na2SO4。本工作主要研究陕西境内的土遗址,地下水埋深较深,遗址土壤相对湿度保持在30%~40%之间。这类土遗址表面白色物质的主要成分为CaSO4·2H2O[3],并随着时间逐渐增多,以往的经验认为遗址表面生成白色物质是由于遗址原始保存环境的改变造成的,只要创造与遗址被发掘前的环境就能抑制表面白色物质的产生[4]。现实情况是遗址的原始保存环境非常复杂,以现有的条件完全模拟出相同的环境比较困难,遗址表面产生CaSO4·2H2O的问题一直没能解决。近年来相关文献对遗址表面产生的白色物质组成研究成果较多,而对遗址出土后到表面产生白色物质的过程研究未见相关报道。本研究通过土柱实验模拟遗址从出土后到表面生成白色物质CaSO4·2H2O的过程,并实时监测各阶段土壤水分及可溶盐的变化,结合土壤中可溶性离子的含量分析,揭示遗址出土后表面产生CaSO4·2H2O的本质。

1 实验材料与方法

1.1 土柱模拟实验

实验采用土柱分析法,供试土壤取自汉阳陵东阙门遗址探方塌落土块,碾压粉碎后,拣出土壤内的石块、杂草等物,然后放入105 ℃的烘箱内烘干24 h,冷却至室温后过40目的筛子。将筛好的土慢慢倒入定制的有机玻璃柱,柱高35 cm,直径25 cm,底部铺0.3 cm厚的PP棉材料使土与水不直接接触,PP棉透水性好且不会发霉。柱子底部钻孔,孔直径0.1 cm,孔间距为2 cm,水通过底部小孔进入土柱,同时在土柱的底部(A)、中部(B)、表面(C)安置土壤温/湿度/TDS(总可溶性固体,反应水中可溶盐的含量)一体传感器用来监测土壤环境各项参数的变化(图1),三个位置分别代表遗址表面,遗址中部和遗址底部与地下水接触的部位。土柱制作好后,将其放入盛水容器中,容器中的水位保持与土柱底部刚刚接触,随着土柱对水的吸收需不断加水保持水位基本不变。为了对比与南北方遗址的不同,同时对两处南方遗址的表面白色物质、地下水及土壤进行分析。土柱中的原始土壤和实验用水以及南方土遗址的可溶性离子分析结果见表1,表中的地下水来自各馆自来水(馆内自打井)。

图1 土柱实验示意图Fig.1 Schematic diagram of the soil column experiment

表1 样品离子色谱分析Table 1 Ion chromatography results of the samples (mg/g)

1.2 表面白色物质分析

土柱实验模拟遗址出土后发生变化的全过程,随着实验的进行土柱表面产生白色物质,采集土柱表面白色物质进行XRD分析。

1.3 土柱可溶盐分布梯度分析

遗址表面白色物质的生成与可溶盐的含量有直接关系,不同深度的土壤可溶盐含量不同。因遗址病害常发生在表层,通常遗址表层CaSO4·2H2O的覆盖层厚度为1~2 mm,要想得到盐的分布梯度,采样的深度间隔越小越好。土柱实验开始20天后表面出现白色颗粒物,随着时间的推移表面白色物质不再明显增加,同时水盐的变化幅度在±0.1个数量级,说明盐析过程已经达到平衡,故盐析过程达到平衡后在土柱表层10 mm高度从上往下采用切片式的方法用手术刀每隔2 mm采集一层土壤样品[5],共采集表层样品6个,样品编号为土柱(0),土柱(2),土柱(4),土柱(6),土柱(8),土柱(10),采集后的样品进行离子色谱分析。

1.4 仪器设备

2 结果与讨论

土柱实验从9月4日开始,全程监测水盐变化值,直到水盐变化幅度为±0.1个数量级实验结束,整个实验分为前期、中期和后期,前期为土壤润湿期,中期为土壤水盐稳定期,后期为表面盐析期,每期的水盐变化趋势不同,土柱实验的中后期土壤湿度变化趋于稳定,类似于遗址刚出土后的状态,中期对应的是遗址刚出土时的状态,后期对应的是遗址发掘展示后表面析出白色物质的状态。

2.1 土柱各阶段可溶盐、湿度变化分析

1) 土柱润湿期

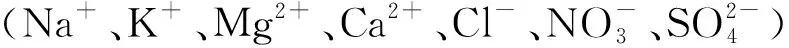

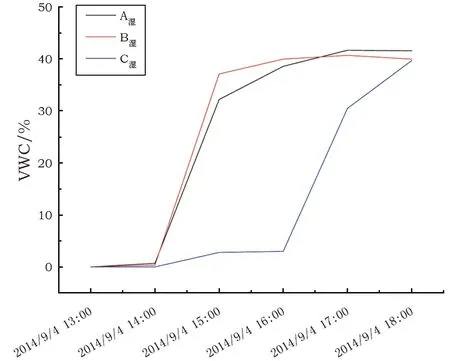

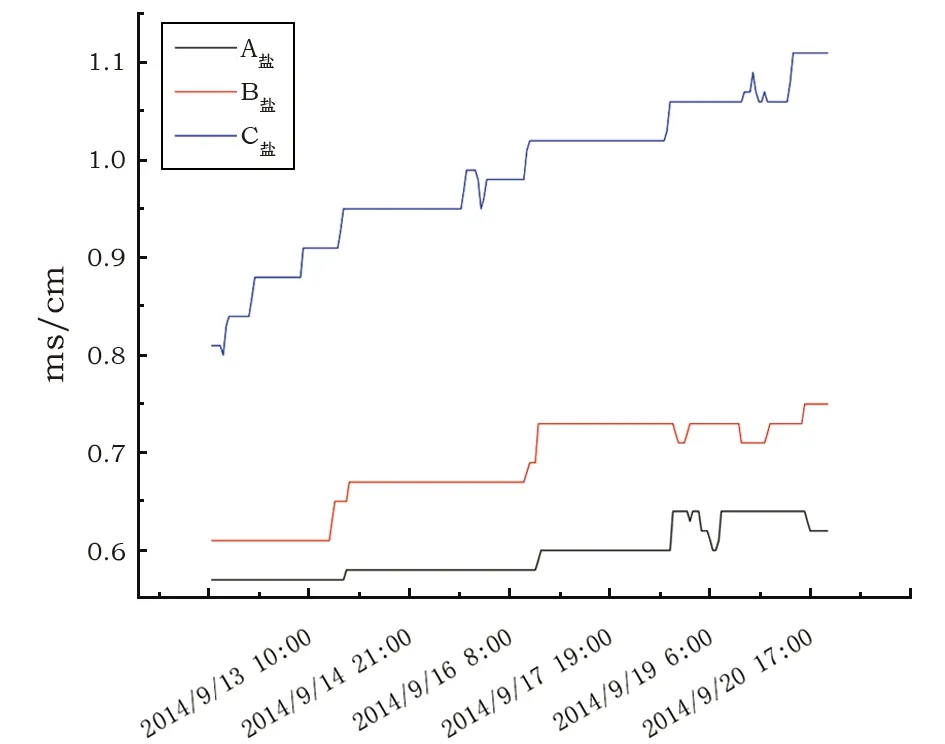

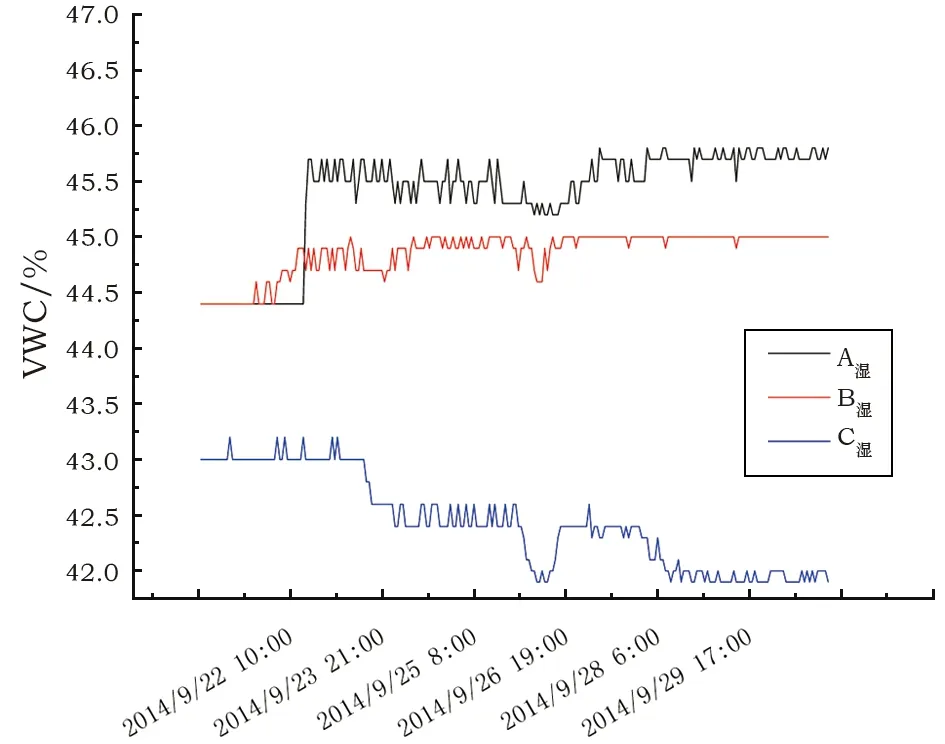

土柱浸入水槽中,水从柱子底部的小孔缓慢渗入土柱,在毛孔力的作用下土柱润湿面逐渐上升。此过程柱中土壤颗粒遇水后发生形变并形成新的孔隙结构,土壤湿度变化不规律,整体水盐运移变化如图2~3,土柱A、B点土壤湿度几乎同步变化,且A、B处的湿度曲线上升过程中出现多次交叉,C点湿度变化滞后约2个小时,三条曲线逐渐增大到顶部变的平缓,湿度不再快速增加,形成A湿>B湿>C湿的湿度曲线,前3个小时可溶盐变化趋势为A盐>B盐>C盐,第4个小时B盐反超A盐,到第5个小时C盐反超A盐,5个小时内可溶盐的变化趋势为B盐>C盐>A盐。

图2 土柱湿度变化(前期)Fig.2 Humidity change of the soil column (earlier stage)

图3 土柱可溶盐变化(前期)Fig.3 Soluble salt change of the soil column (earlier stage)

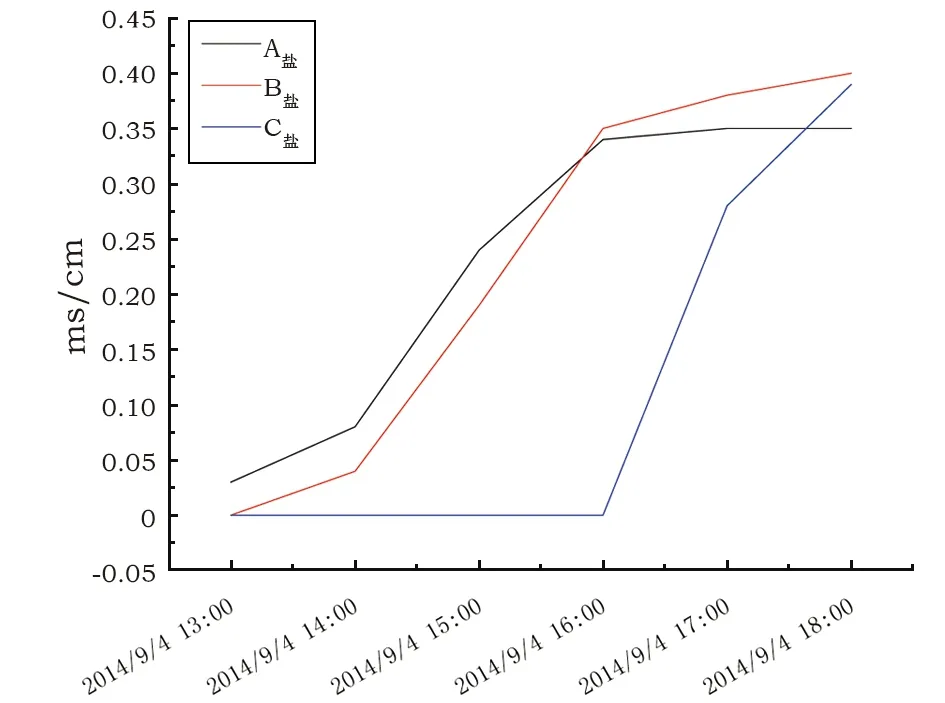

2) 水盐稳定期

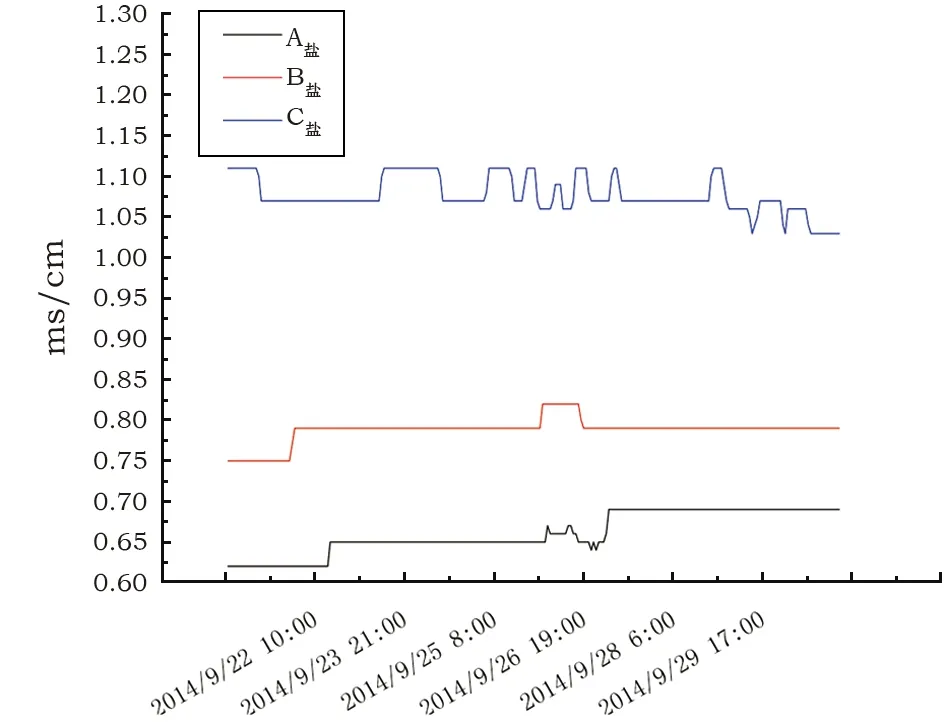

实验开始9天后土柱全部润湿,A点土壤湿度达到极限基本为一条水平线,B、C点土壤湿度稳步上升(图4),最终B点交汇于A点不再增大保持平稳,C点湿度在平衡线来回波动,此时各层土壤达到最大持水量,湿度变化为A湿>B湿>C湿,各点可溶盐的浓度不断增大(图5),A盐、B盐增速变缓,C盐还在不断增大,形成C盐>B盐>A盐的可溶盐梯度。

图4 土柱湿度变化(中期)Fig.4 Humidity change of the soil column (middle stage)

图5 土柱可溶盐变化(中期)Fig.5 Soluble salt change of the soil column (middle stage)

3) 表面析盐期

实验开始15天后,土壤吸水量达到饱和,A、B点的土壤湿度基本不再发生大的变化,围绕平均线上下波动,C点因表层土壤水分蒸发,受外界环境影响湿度波动幅度大,湿度变化趋势为A湿>B湿>C湿(图6),A、B点由于土壤湿度基本不变,可溶盐变化为恒定的直线,C点由于水分蒸发使土壤溶液浓度越来越大,首先达到饱和的可溶盐离子相互结合形成结晶析出,土壤溶液浓度下降,曲线回落,地下水及时补充使土壤溶液浓度又逐渐升高,曲线上升,可溶盐的结晶与地下水的补充是同时进行的,反应在图7中就是C处的可溶盐曲线上下波动,最后形成C盐>B盐>A盐的可溶盐梯度(图7)。

图6 土柱湿度变化(后期)Fig.6 Humidity change of the soil column (later stage)

图7 土柱可溶盐变化(后期)Fig.7 Soluble salt change of the soil column (later stage)

2.2 土柱表面白色物质分析

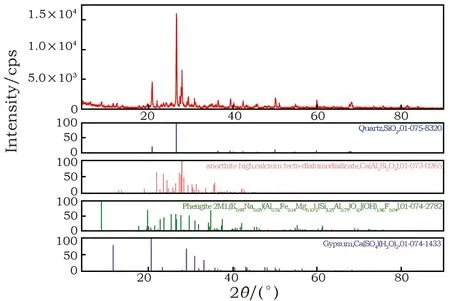

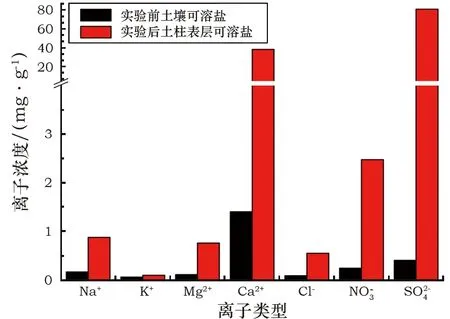

土柱表面白色物质经XRD分析(图8),与汉阳陵遗址博物馆13号坑遗址表面的白色物质为同一类型[6-7],其主要成分为石英、云母、长石和CaSO4·2H2O。

图8 土柱表面白色物质XRD分析Fig.8 XRD pattern of the white material on the soil column surface

2.3 土柱可溶盐分布梯度分析

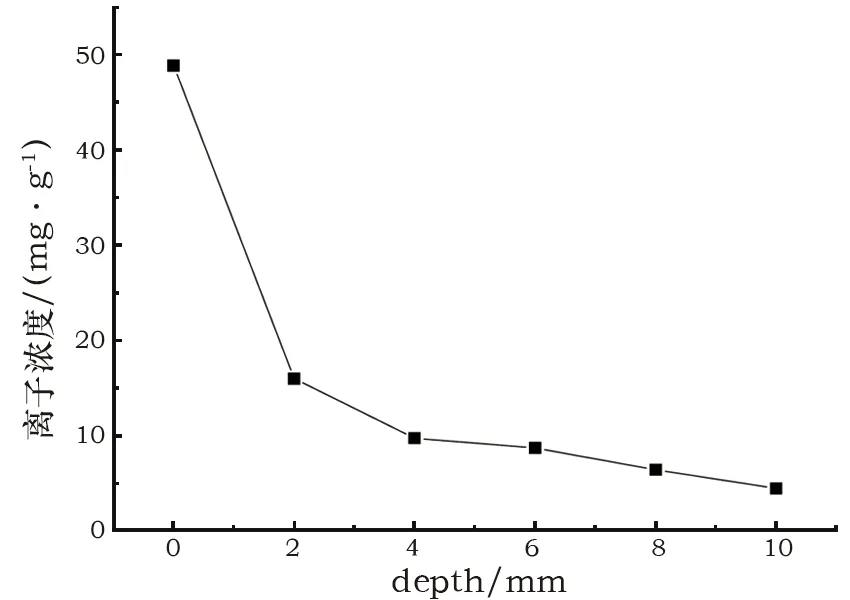

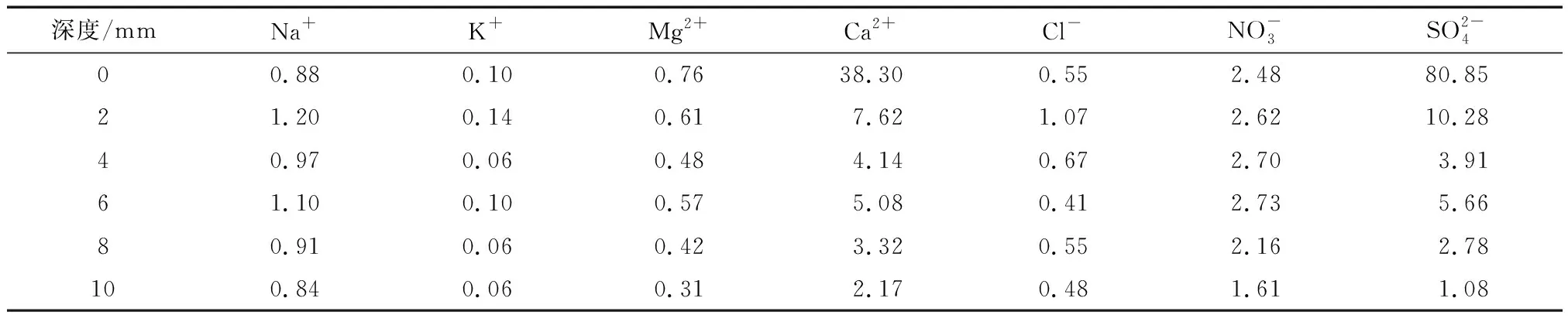

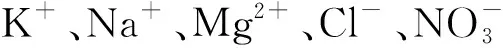

土柱表层土壤中的离子分析见表2。图9反映了土柱表层10 mm范围内不同土层土壤中可溶盐浓度(TDS)变化,从图中可以看出可溶盐浓度从外层向内层逐渐下降,表层0 mm处到2 mm处可溶盐浓度发生明显变化由48.9 mg/g降低到16 mg/g,说明土柱表层累积了大量的可溶盐。

图9 土柱表层可溶盐含量变化Fig.9 Variation of the soluble salt content on the soil column surface

表2 土柱表层土壤离子分析Table 2 Ion analysis results of the column surface soil (mg/g)

图10 土柱表层不同土层离子含量比较Fig.10 Comparison of ion contents in different layers on the soil column surface

图11 实验前后土壤离子浓度比较Fig.11 Comparison of ion concentrations in soil before and after the experiment

3 结 论

土遗址的主体是土壤,与普通的土壤最大的区别是土遗址载有人类历史活动的信息,是人类研究历史的重要依据,保护好土遗址对研究先人的生产生活方式及社会发展有重大意义。然而土遗址的本体土壤又与普通土壤有共性,遗址由于长期深埋地下其与周边土壤没有区别,土壤中的水分和可溶盐保持稳定的状态,遗址出土后改变了其原始保存环境,由原来的土壤-土壤环境转换为土壤-空气环境,在与新环境达成平衡的过程中势必发生物质或能量的变化。本研究通过土柱实验得出以下结论。