由『换牙』引发的幼儿学习活动

2023-04-19江苏省南通市如东县城中街道新苗幼儿园

江苏省南通市如东县城中街道新苗幼儿园 朱 丹

时光的车轮流光溢彩,大班的生活精彩纷呈。随着幼儿慢慢长大,“换牙”事件也在悄然发生。在换牙期,部分幼儿牙齿掉落,他们有的懵懵懂懂,有的兴奋不已,有的则心生恐惧。《3~6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)指出:“幼儿阶段是儿童身体形态发育和机能发展极为迅速的时期。”而5~6岁幼儿喜欢关注自己的身体,作为教师的我们应该支持幼儿的发展,关注其兴趣点,及时给予支持和帮助。如何帮助幼儿正确认识换牙问题?“换牙”路上还有哪些值得追随和关注的问题呢?教师将和幼儿一起在接下来的换牙之旅中逐一探讨、解决。亲爱的孩子们,不要惊慌,不要着急,一起慢慢体验成长带来的快乐吧!

“齿”之初探

1.聊一聊——说说换牙故事

说起“换牙”,孩子们立刻就侃侃而谈。《指南》在语言领域指出:“大班幼儿愿意与他人讨论问题,敢在众人面前说话。”从幼儿的描述中教师能够感受到他们初次换牙时的复杂心情,当然这也让一部分还没有换牙的孩子多了一丝好奇和紧张。

换牙到底是怎么一回事呢?孩子们在换牙类绘本故事和同伴的讨论中逐步了解到,换牙是成长的必经过程,要以积极的心态面对它。

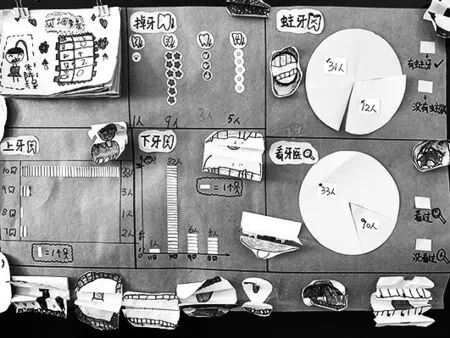

2.数一数——了解自己的牙齿数量

为了让孩子们对自己的牙齿有更多的了解,我们展开了调查。在小镜子的帮助下,孩子们一边观察一边用各自喜欢的方式记录牙齿状况——上牙有几颗?下牙呢?有几颗牙已经换过了?……认真数一数、记一记,最后孩子们还一起做了统计呢!

3.认一认——了解牙的名称及用途

在观察统计的过程中,孩子们对牙齿的构造有了基本认识,不仅知道每颗牙的名称和作用,还知道要换掉的牙叫乳牙。

可是乳牙脱落以后,新换的牙齿叫什么名字呢?带着疑问,孩子们回家和爸爸妈妈进行了初步探讨。在第二天的科学活动中,孩子们又通过观看各种视频以及查阅书籍,知道了乳牙和恒牙的区别!

4.记一记——记录自己的换牙情况

随着孩子们对自己牙齿状况的了解和记录逐渐增多,教师和幼儿们商议将平时对牙齿的观察和发现及时记录下来——利用主题墙记录的“换牙日记”生成了。小米、依依有牙齿开始摇晃了,他们能及时将牙齿信息记录下来;锐锐喝水时水杯不小心碰到了一颗摇晃的乳牙,有点流血,漱口后他也能及时来到“换牙日记”处进行记录。孩子们不仅能够记录自己掉牙、长牙的过程,还能看到同伴的换牙情况,这也让一部分还没换牙的孩子多了份坦然和期待,仿佛自己离“换牙”又更“近”了一步。

《指南》指出:“能用数字、图画、图表或其他符号记录。”“换牙日记”虽然简单,但一笔一划都是孩子们的切身体验。

教师的思考

换牙是幼儿成长过程中的必经阶段,且具有一定的差异性,这需要教师走近幼儿、聆听童声,了解幼儿对换牙事件的感受和兴趣点,真正从幼儿的角度去分析和探究。在开展“牙齿小调查”的过程中,教师引导幼儿明确调查内容,支持幼儿对调查结果进行统计与分析、梳理和提炼。基于幼儿兴趣和需求所生成的“换牙日记”,体现了幼儿的兴趣及学习内容的开放性。当然,在活动过程中又会产生更多的小问题,幼儿解决一个又一个问题的过程就是其主动学习、获取经验的过程——这种经验不是成人给予的,而是幼儿自主获取的。

“齿”之奥秘

1.掉牙习俗真有趣

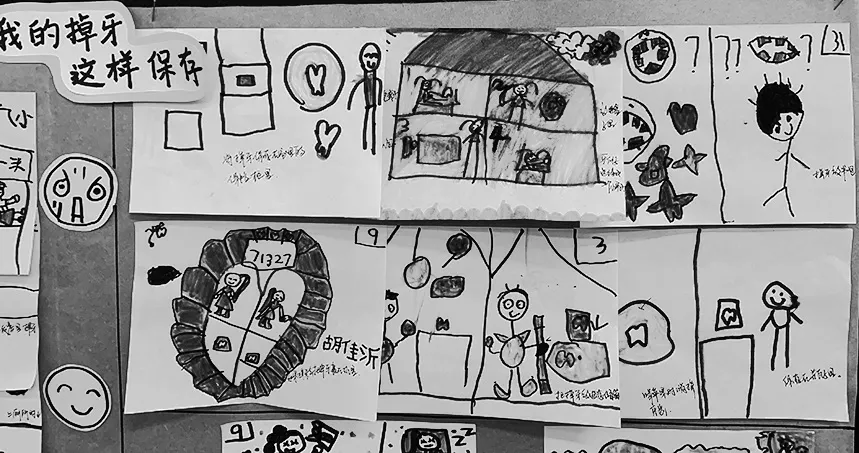

这天,熙熙把掉下来的牙齿用纸包起来准备放进书包,她还告诉同伴要把掉了的牙放在枕头底下,这样牙仙子就会来了。有的孩子表示赞同,有的孩子表示自己有不一样的保存方法。接着,孩子们将自己保存掉牙的方法用绘画的形式进行了分享——有的放在木盒里,有的放在玻璃瓶里,有的放在保险柜里,还有的扔在了床底下。对于“扔到床底下”这个做法,大家很是不解,诺诺告诉大家,这是一种民间习俗,奶奶曾经告诉他上牙掉了扔床底、下牙掉了扔屋顶,寓意着牙齿顺利长出。为了让孩子们了解更多的换牙习俗,我们的社会领域活动“掉牙的习俗”应运而生。孩子们还总结出了各国习俗的相同点——那就是都包含有“希望牙齿健康”的美好寓意。

2.探牙游戏助成长

在了解换牙的同时,也有孩子对蛀牙产生了疑问。为什么有的牙齿黑黑的呢?《指南》指出:“5~6岁的幼儿能通过观察、比较与分析,发现并描述某个事物前后的变化,并能用一定的方法验证自己的猜测。”为此,我们在科学区里创设了“鸡蛋壳变软了”的龋齿探究实验。因为鸡蛋壳和牙齿的重要组成成分都是钙元素,所以用鸡蛋代替牙齿最为合适。孩子们猜测牙齿遇酸、遇甜会变黑,于是他们将鸡蛋壳分别放进醋、可乐、清水、糖水这四种液体里,究竟会发生什么变化呢?

孩子们分成四组,每天观察,轮流记录。实验中,教师引导幼儿适时交流讨论,尝试用绘画、符号、箭头等方法记录观察结果。经过一段时间的耐心观察与记录,孩子们得出结论:原来酸酸的醋、甜甜的可乐和糖水都能让鸡蛋壳变色,并且醋的腐蚀性更强,它能让硬硬的鸡蛋壳变软。

通过实验,孩子们验证了自己的猜想——碳酸饮料、糖果吃得多了便会引起龋齿。孩子们纷纷表示以后要少吃或者不吃这些食品。

除了探究实验,孩子们还进行了其他游戏活动——音乐游戏“牙齿大街的新鲜事”、体育游戏“牙齿保卫战”、角色游戏“牙科诊所”、美工创作游戏“好玩的大嘴巴”“牙齿自画像”、益智游戏“换牙行为对与错”、戏剧表演“没有牙齿的大老虎”等,大大丰富了孩子们的学习生活。

教师的思考

在探究牙齿奥秘的活动中,当教师发现幼儿关注掉牙后的处理方式时,产生了该怎样引导幼儿探究的思考——同伴分享、查找资料、集体活动等都能帮助幼儿很好地积累知识、获取经验。当然,游戏活动也是幼儿获取经验的途径之一,幼儿有一定的科学探究能力,能在游戏中主动探究、积极思考,这些学习能力和探究兴趣对活动的实施具有推进作用。

“齿”之保护

1.了解护牙重要性

随着幼儿对牙齿关注度的提高,他们又陆续产生了新的疑问:换牙后多久能长出新牙?掉牙后出现的“小肉丁”是什么?怎样才能没有蛀牙?……为了得到更专业、更准确的解答,孩子们带着问题来到了小区里的牙科诊所。牙医叔叔不仅细致地向大家示范正确的刷牙、漱口方式,还一一为大家答疑解惑。最后,牙医叔叔还讲解了每隔3~6个月做一次常规牙科检查的必要性与重要性。

“牙科诊所之行”让孩子们对补牙、拔牙的过程以及如何护牙有了更深入的了解,大家纷纷表示为了让自己拥有一口健康的好牙,要养成良好的护牙习惯。

2.坚持护牙我能行

在幼儿园里,孩子们每天都能认真漱口,那在家里也能认真护牙吗?孩子们打算和爸爸妈妈一起制定护牙计划表,并如实记录自己每天的完成情况。相信有了爸爸妈妈的监督,孩子们会顺利渡过换牙期并养成良好的护牙习惯。

教师的思考

养成良好的护牙习惯是幼儿自我保护的方式之一,而换牙期更是不能松懈。我们利用社区资源,带领幼儿走进牙科诊所,和牙医叔叔聊一聊换牙期的注意事项;在家长的指导下,幼儿在护牙事项中根据自身的生活习惯自主设计护牙计划……在多种途径的推动下,幼儿护牙的积极性被充分调动起来。这也充分说明:良好的家园共育方式,能够有效帮助幼儿保护好自己的牙齿。

“齿”之延伸

在查阅相关资料时,孩子们发现不仅人类会换牙,大部分动物也会换牙。这一分享激起了孩子们的好奇心,他们纷纷回家搜集更多有关动物换牙的资料。在分享中孩子们知道了有的动物不仅会换牙,还会换很多次牙,比如鲨鱼就是动物界换牙次数最多的动物。

教师的思考

在“换牙”主题活动实施的过程中,教师了解幼儿的学习兴趣和过程,关注幼儿在活动中的学习状态和随机产生的新问题,通过对幼儿的观察来动态调整活动方案,引发幼儿展开深入探讨。

课程反思

本次课程活动以幼儿自身成长中的身体变化为教育契机,通过生活课程的形式将健康、语言、社会、科学、艺术等多领域教育综合起来。在课程实施的过程中,教师以幼儿为主体,关注幼儿的学习兴趣和经验——从幼儿分享初次换牙的感受中发现问题,随后通过牙齿小调查、换牙绘本分享、了解掉牙习俗、记录换牙日记等一系列活动的开展,让幼儿知道换牙的过程是奇妙的、有趣的,虽然掉牙过程中会有很多“小插曲”,但这也是幼儿成长的最好证明。

1.关注儿童,萌生课程

《指南》指出:“要充分尊重和保护幼儿的好奇心和学习兴趣,帮助幼儿逐步养成积极主动、认真专注、不怕困难、敢于探究和尝试、乐于想象和创造等良好学习品质。”大班幼儿正处于换牙期,班级里掉牙事件频发,他们对掉牙既有困惑也有探究的欲望,于是,教师引导幼儿通过调查记录、倾听感受、深入探究等方式,逐步支持幼儿走进“换牙”活动。

2.转换理论,深入探索

提出问题就要解决问题。既然幼儿对牙齿有深入探究的兴趣,那么,教师作为幼儿成长道路上的支持者、合作者、引导者,首先要了解有关牙齿的知识内容,将复杂的理论知识转化为易于幼儿理解的语言,并借助视频、图片等多媒体工具帮助幼儿习得知识,满足他们的好奇心和求知欲。

3.多元指导,升华经验

换牙是幼儿成长里程的阶段性标志。教师依据《指南》挖掘出健康、语言、社会、科学、艺术等相关领域大班幼儿的发展目标,引导幼儿在趣味化的活动中进行自主学习,提升幼儿用自己的方式设计、统计、观察、记录的综合能力。

通过“换牙”课程活动的实施,幼儿对换牙这件事又有了新看法——现在,幼儿对换牙不再恐惧,能自然地接受换牙过程,对生命的成长有了正确的认识和期待。当然,关于牙齿值得我们探究的内容还有很多,比如人类牙齿和动物牙齿有什么区别?植物有牙齿吗?让我们跟随幼儿的脚步继续去探索、去寻找答案,让课程真正回归生活,让学习成为幼儿喜欢的一种充满生命力的生活方式。