小小视界

2023-04-18姚燚垚

姚燚垚

博物馆里的微观艺术家

近水楼台先得月,作为博物馆的一名工作者,在大部分时间里,袁稷都在与博物打交道。但即便如此,他依旧把自己定义为一名摄影爱好者,一个在光学显微领域摸索了6年的资深玩家。

Q:为什么选择拍摄微距题材?主要拍摄什么主题?

A:当我开始把摄影作为一项终身爱好时,我考虑了很多领域。从工作、兴趣和资源等多方面考虑,最终选择了微距摄影。我经常拍摄一些以生命科学为主题的标本,使用广泛定义的0.5-2倍微距镜头,以及5倍以上的超微、显微镜头。

Q:在成为微距攝影师的道路上,遇到了哪些困难?

A:每个阶段其实都会有不同关卡需要突破,首先需要更多的科学知识和技巧,以便准确地拍出满足你视觉效果的照片。在中期,需要根据主题寻找合适的拍摄物。当你又有技术又有资源时,你会想要追求更加艺术化的表达。

Q:通常拍摄前,你会做哪些准备工作?

A:我认为最重要的是时间和心态,我的拍摄方式非常接近静物摄影,需要花大量时间在前期的准备中,从目标的选择开始,需要同步准备拍摄的方式和器材。当然还需要花一定的时间在目标的清洁上,毕竟超微拍摄太挑剔清洁度了。

Q:拍摄微距使用的相机和镜头有哪些?

A:我主要使用中画幅数码相机进行拍摄,富士GFX相机是我大部分主题创作的首选,超过1亿像素加上精准的色彩还原,在很多静物主题上有非常优秀的表现。同样地,在微距上我使用金宝微单轨系统进行转接拍摄,我最爱的微距镜头是罗德斯顿的105HR,通过金宝系统可以进行0.3-3X光学倍率的调整,并且移轴拼接合成。

Q:微距摄影里用到的特殊拍摄设备有哪些?

A:景深合成是微距摄影中必须学习的技巧,通过WEMACRO这类电动微距步进平台来实现精确到1um的步进拍摄,把不同的景深切片最终合成你需要的景深效果。

Q:最难忘的一次微距拍摄经历?

A:这张作品是从琥珀中发现的最古老的现存花朵,2022年2月1日以封面文章形式发表在国际权威期刊《自然·植物》上。图片中的琥珀化石里保存了全世界目前最完整的来自一亿年以前的花朵。白垩纪时期频繁发生的野火让这类被子植物的花朵、叶片、毛被等演化出对频繁野火的高度适应性。在恐龙繁盛的中生代的某一天,它被树脂包裹然后埋入地面,随着冈瓦纳古陆的解体和印度板块的北移,一亿年后又从缅甸的琥珀矿区被挖掘出来。而它的同伴却一直在南非的开普植物区生存繁衍。

Q:受到了哪些摄影大师、画册或影展的影响?

A:LevonBiss、YousefAIHabshi、JavierRuperez等国际顶尖的微距大师。

Q:如何培养摄影眼力,如何提高审美,有什么经验可以分享?

A:有选择性地多看各个类别的摄影作品,去解读拍摄者对作品背后的表达,同样地,在你遇到创作瓶颈的时候可以尝试一下其他摄影方向来获得灵感。就好比我,新入了天文摄影的坑,从极小到极大,是一种很奥妙的感觉。

Q:接下来还有哪些新的拍摄规划?

A:一方面今年可能会增加一些手机微距主题的拍摄,手机摄影设备的发展已经越来越接近相机的效果,同样在微距上,长焦微距会变成大家日常的兴趣点。另一方面,继续在生命科学中寻找主题性的创作,更加艺术化的科普摄影作品依旧是目前国内摄影领域相对少量的。

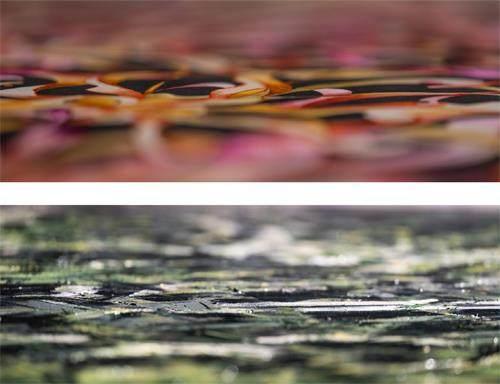

换个视角的另类画家

虽然在普遍的观念下,绘画是二维创作,因为我们只会从正面看一幅画,但它们是拥有厚度的。而无论是观众还是艺术家,都会习惯性忽略这个要素,但摄影却可以很好地捕捉到它。因此王曜一创作了这一系列作品,通过摄影技术,捕捉绘画作品里失落的维度,同样也是发掘绘画作品更多的潜能。

Q :是什么让你最终选择成为一名职业摄影师?

A :我通过持续的创作实践,探索了不同的艺术形式。我从小学习绘画,高中毕业后前往意大利读纯艺。面对浩如烟海的人文瑰宝和自然景观,我开始思考如何以不同的形式去记录并发展出新的故事。于是,开始了摄影创作。之后,我选择离开意大利前往美国继续学习艺术,此时我已经进行了数年的摄影创作并将摄影作为我的另一个主业。对我而言,摄影和绘画相辅相成,使得我在两种形式的创作实践中不断探索更多的可能性。

Q :为什么选择拍摄微距题材?主要拍摄什么主题?

A :微距是一个神奇的东西,在我的眼里它是一种失落的信息。因为这些都是切实存在的信息,但是人们很难通过肉眼去聚焦这个信息。因此这些美好对于大部分人而言就是遺失的美。而我的艺术理念就是“发现遗失的美好,并将其展现给世人”。因此微距摄影顺理成章地成为我的一个手段。

放大倍率是指被摄物体在 CMOS 上可以呈现的大小比例。这个数值越大,物体成像就越大,也可以简单地说就是越近。一般情况下,我们会使用各种微距镜头,当然也会使用长焦镜头,然后通过减少对焦距离来实现超高的放大倍率。

我微距的主题一直是关于绘画遗落的美。因为我的双专业背景,必然会面对一个老生常谈的话题:绘画和摄影有什么联系,它们又可否进行结合,无数人对此进行过尝试。

而我也在这个阶段找到了属于我自己的答案,在我的眼里它们本是同源,因为无论是绘画还是摄影,最终目的都是将客观世界中美丽的一隅通过艺术家的手再现于世间。而摄影和绘画不过是将其重现的手段罢了。因此我也意识到了另一个问题:摄影和绘画,我们都丢失了一些东西,而这丢失的东西就是我这组作品的灵感来源。

虽然在普遍的观念下,绘画是二维创作,因为我们只会从正面看一副画,但它们是拥有厚度的。而无论是观众还是艺术家,都会习惯性忽略这个要素。

但摄影却可以很好地捕捉到它。因此我创作了这一系列作品。通过摄影技术,捕捉绘画作品里失落的维度,同样能发掘更多绘画作品的潜能。这一切源于绘画,而不是绘画,但符合绘画的逻辑。所以这个系列叫做《何为画》。

这一系列作品本身是利用微距的方式,将绘画作品中最容易被忽略的侧面进行重构拍摄。

Q :在成为微距摄影师的道路上,遇到了哪些困难?

A :在早期摄影中最大的限制是镜头的使用。微距镜头种类繁多,并不是简单的百微。而因为我作品的特殊性,例如和拍摄物体间的夹角、灯光等问题。普通的微距镜头很难满足我的需求。因此,后期我经常是通过对长焦镜头进行改造,手动增距来使用。

Q :通常拍摄前,你会做哪些准备工作?

A :一般情况下我会先选择主题,例如这次打算重构哪些作品,这些作品是否适合我进行重构。然后考虑灯光情况,选择合适的镜头,包括三脚架等等。由于我本身更多的是进行个人艺术创作,所以还是相对自由的。

Q :拍摄微距使用的相机和镜头有哪些?

A :我拍摄的主力机型是富士GFX100S, 镜头的话主力是富士龙GF120mmF4 R LM OIS WR Macro。

对我而言更多的是利用它出色的防抖性能,在美术馆之类的环境下,我可以更方便地手持拍摄。因为有时候一幅油画作品有几米长,我如果想要其中的一个细节,这是我唯一的选择。

Q :微距摄影里用到的特殊拍摄设备有哪些?

A :一般是微距灯,而对我而言最常用的是增距镜和近摄环。

Q :最难忘的一次微距拍摄经历?

A :我最难忘的就是《何为画》这一组作品,也是我第一次开个展的作品,在美国、深圳和重庆都有过展览,也是我持续在进行的一组作品。

Q :受到了哪些摄影大师、画册或影展的影响?

A :对我影响最深的摄影师是我在研究生时期的教授 Michael,他是一名伟大的摄影师,在美国颇有名望。他会问每一届新生一个问题:摄影的目的是什么?他也鼓励我思考摄影和绘画的关系与边界。把摄影作为一个工具,来表达我的思想,而不是被摄影这个技术束缚。

其中印象最深的一次是他和其他同学进行了关于决定性瞬间的讨论,他认为当你想要记录下什么的时候,这一瞬间已经过去了,因为你思考了,你按了快门,无论你的动作多快,这一瞬间都彻底消失了。这次有趣的讨论启发了我另一组作品《负一秒钟》,也间接帮我引出了《何为画》这一组作品。

Q :如何培养摄影眼力、如何提高审美,有什么经验可以分享?

A :我觉得摄影的核心是不要被束缚,摄影和绘画一样,都是人们最终呈现的手段罢了。最重要的还是要怎么发现美丽的事物。只有发现了美丽的事物,才有呈现的机会。设备技巧这一切只是为了怎么做,而做什么才是关键。

Q :接下来还有哪些新的拍摄规划?

A :《何为画》系列还会继续下去,不过之后的作品应该会更加精彩,因为我想把重构的目标转移到这个世界中一切出名的艺术作品上,比如《千里江山图》《拿破仑过雪山》之类的作品。让这些人类文明的瑰宝在此散发出不同的光芒。

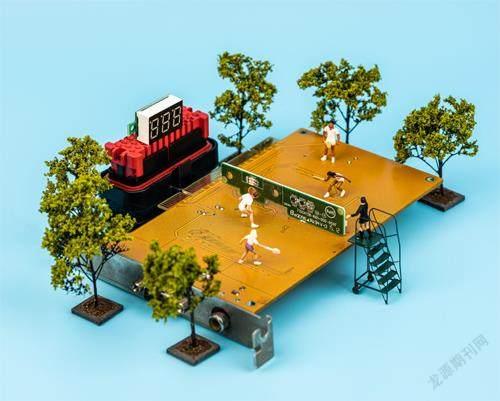

全新世界的塑造者

创意摄影不能仅仅停留在构思的奇特和视觉冲击力这个层面,创意摄影师也可以关注当下,将摄影与时代紧密相连,经过不断地探索与思考,李玮决定采用微缩摄影这种独特的方式,利用身边可以利用的一切物品作为道具,创意地表现现实社会中的方方面面。

Q :是什么让你最终选择成为一名职业摄影师?

A :我认为要成为一名职业摄影师需要满足以下三个条件:

1. 具有对摄影的高度热爱。

2. 在摄影上取得一定的成就。

3. 无论是商业摄影师,还是创作摄影师,能够借助摄影获得稳定的经济来源。

每个人在社会中都需要找到一个最佳位置,经商也好,从政也罢,或者从事其他行业,都需要知识、经验、技能与运气。在这个位置上,个人能够发挥最大的能力,让自己具有激情,也会获得成功。相比从事其他工作,成为职业摄影师就是我在社会中的最佳位置。

Q :为何选择拍摄微距题材?主要拍摄什么主题?

A :微距摄影是摄影中的独特题材,主要用于小物体的特写,比如蝴蝶、昆虫、硬币或珠宝等等。我在 2020 年前是一位景观摄影师,很少拍摄微距类题材。由于新冠疫情影响,我转向进行微距类拍摄。常规的题材以富士中画幅 GFX 相机与 GF120mmF4 R LM OIS WR Macro镜头拍摄,放大倍率基本为 1:1,能够满足我的拍摄需求。

我主要拍摄微缩景观类微距题材,主要拍摄对象为 1:86 的微缩人偶与相关场景。

Q :在成为微距摄影师的道路上,遇到了哪些困难?

A :我是一位技术非常全面的摄影师,在微距摄影上尤其如此,在技术上遇到的困难都会迎刃而解。而我遇到的最大困难与挑战,是如何避免同质化与雷同感,并且需要不断创新与自我突破。常言说道,功夫在诗外,摄影亦是如此,按下镜头的那个时间已然不重要了,重要的是摄影以外的事情。

Q :通常拍摄前,你会做哪些准备工作?

A :我主要拍摄微缩景观类微距题材,在拍摄前需要构思,同时需要各种道具与布景,重点突出画面的故事性。1:86的人偶高度僅为 2cm,摆放与固定需要精修操作。

Q :微距摄影里用到的特殊拍摄设备有哪些?

A :我的微缩景观摄影除了相机与镜头外,闪光灯、引闪器、灯光附件与摄影台都是不可缺少的摄影设备。

Q :最难忘的一次微距拍摄经历?

A :我想拍摄一组关于消防队员的微缩图片,画面中仅仅出现消防队员的人偶是远远不够的,需要加入火的元素,这非常困难,于是,我想尽办法,割开白炽灯泡的玻璃,保证灯丝的完好,在通电的一瞬间,灯丝暴露在空气中,遇到氧气,瞬间燃烧,我使用相机的高速连拍,同时使用闪光灯的高速闪光,用高速摄影的方式拍下了这组消防队员与灯泡燃烧的图片。

Q :受到了哪些摄影大师、画册或影展的影响?

A :我的摄影道路上,始终有一盏明灯在指引我,那就是美国摄影家爱德华·韦斯顿(Edward Weston),经典代表作《鹦鹉螺》《青椒》《白菜》《裸体》《树干》《岩石》等系列作品。

韦斯顿把当时的摄影创作从盲目模仿的死胡同里拉了出来,并为摄影艺术的继续向前发展开拓了一个新天地。韦斯顿和某些著名的摄影家不一样,他的创作没有固定的范围,几乎什么都拍:人像、工厂、湖光山色、沙丘土堆、石块贝壳、枯干老树,甚至辣椒白菜, 都经常在他的作品中出现。他说:“任何事物,不论出于什么原因,只要感动了我,我就拍摄它。”我不会专门去物色那些不寻常的题材,而是要将寻常的题材变成不寻常的作品。韦斯顿拍的辣椒,乍一看是辣椒,再仔细端详,却又像是人体;他拍的枯木,乍一看是光秃秃的残株,仔细端详起来,却又像烈焰冲天。

这种“点石成金”的本领,来自韦斯顿对大自然的挚爱,也来自他独特的眼光和美学素养。韦斯顿在拍摄这些渺小的事物时,创作的态度非常严肃认真。小小的一个辣椒,他能拍上一个星期。即使是不太重要的背景,也决不等闲视之,而是反复换用玻璃、洋铁皮、卡纸、毛料、天鹅绒等等不同的材料进行试验。

Q :如何培养摄影眼力、如何提高审美,有什么经验可以分享?

A :提高培养摄影眼,增强审美能力的经验如下:

1. 了解摄影史中的名人与名作。

2. 观看世界著名的重要摄影大展的作品。

3. 还是那句老话,功夫在诗外,艺术是有通感的,要有在绘画、雕塑、音乐、诗歌等艺术领域中获取通感的能力。

Q :接下来还有哪些新的拍摄规划?

A :我的最新拍摄计划依然是微缩景观题材,在新的一年中,希望能在国风禅意类的微缩摄影上有所突破。

虫神归位

林恩是一位全能微距摄影师,他不善言辞,靠着镜头诉说内心的世界。他每次拍摄都异常艰辛,抵达常人无法耐受的拍摄地,面对着带有危险性的毒虫。但他用独特的镜头语言,向我们展现了丛林中的别样世界,所涉作品包含昆虫生态微距、静物微距、超微及显微等等。

Q :是什么让你最终选择成为一名职业摄影师?

A :我刚接触摄影,是借别人的相机玩过之后,觉得自己潜意识中还有点艺术细胞。于是背着老婆买了相机,当时想成为一名摄影师。开始以为只要有了相机,加上一颗热爱的心,就能拍出漂亮的照片,就能成为一个艺术青年。令人尴尬的是,在很长的一段时间内,都是在为摄影的狂热而傻傻地自娱自乐,虽然过程很糟糕和痛苦,但也是在这段冲动的时期内,让我体会到了摄影的乐趣。也是因为这份乐趣,激发并保持多年对摄影的热情与坚持,对摄影有了深入了解,同时也努力在提高自己。

Q :为何选择拍摄微距题材?主要拍摄什么主题?

A :因为喜欢独处的性格,喜欢在山林中行走,身处山城,生态环境还是理想的。老天爷赏饭吃,出了家门口就能拍很多小昆虫之类的,便爱上了微距,买的第一支镜头就是微距镜头。通過接圈可以实现 1 倍、 2 倍甚至更高,开始都很喜欢拍一些突出细节的照片,例如大头照,来实现画面的视觉效果。

后来在拍摄昆虫的过程中,也慢慢发现大自然中除了昆虫还有很多生物可以拍摄,例如爬行类、真菌类等。然后从中找寻很多可以完成的计划。

Q :在成为微距摄影师的道路上,遇到了哪些困难?

A :各种题材拍多了,自然而然会有所偏好,想把照片拍得更好,想得到别人的肯定,想让自己的片子与众不同。这么多年一直热衷微距摄影,也常常会遇到很多瓶颈,关于题材选择,计划完成不下去,能力不行与想法的落差感,都会让我感到很迷茫而停滞不前。意识到拍得越多,越觉得难以掌握这种浮躁。

当我发觉不安成为一种常态,潜藏在骨子里的平静亟待唤醒,就会不带摄影器材,置身于山林,忘记为了摄影而拍照。享受大自然带来的宁静,去寻找自己内心深处最真实的诉求。

Q :通常在拍摄前,你会做哪些准备工作?

A :正常的话,我会在车上、家里、工作的地方都留一套器材,以便于随时能进行拍摄工作。如果是有计划出远门进原始森林,我会带上我所有的摄影器材,以便根据实际情况而决定选择使用。提早完成几十块电池的充电工作。器材之外还会带上一些干粮与药品、防护工具、防雨布等。只要不是极端天气都不会改变计划。去之前都会每天询问当地人了解天气变化,因为之前遇到过三次因为暴雨而塌方冲垮山路的事件。

Q :拍摄微距使用的相机和镜头有哪些?

A :目前富士 X-T3 用得比较多,除了日常使用外,例如延时拍摄真菌类题材,有时会连续拍摄几十天,比较烧快门。富士 X-T5 用过一段时间,性能提升非常大,续航能力也大大提升。包括 4020 万像素很讨喜,各方面优秀的性能都能满足需求。价格也不贵。

富士 GFX100S 中画幅相机, 搭配富士龙 GF120mmF4 R LM OIS WRMacro。在重量上与半画幅比较,肯定重了些。但对我来说,长时间手持还能接受。毕竟 1 亿像素的微距照片还是非常震撼的,当然器材价格也要贵许多。

微距镜头选择也很多, 根据自己喜好做选择。我使用的焦段有 30mm、55mm、80mm、120mm、180mm。短焦段是为了展现更丰富的细节,长焦段则是为了方便拍摄一些不能近身的动物,主要用自然光体现唯美干净的画面。

富士龙 XF30mm F2.8 是富士 2022年新出的镜头,最近对焦距离是 1cm(镜头前镜片至被摄主体的最近距离),几乎可以贴着拍,在拍摄中能得到不同的视觉冲击与使用体验也非常轻便易携带,是一支非常棒的镜头。

富士 XF 80mm F2.8 是我现在一直在使用的一支镜头,在户外能满足我的常规拍摄需求,不管是结合闪光灯还是自然光拍摄,表现都比较优秀,我常常把相机丢到山上拍真菌类的延时摄影,一丢就是几天,防护方面在野外使用还是很放心的。

Q :微距摄影里用到的特殊拍摄设备有哪些?

A :三脚架在一些自然光拍摄时会用到,还有延时摄影时。除此之外还可以搭配外置闪光灯,可以是单灯,也可以是改装的双头闪光灯,加上柔光板就可以在户外快速地完成作业。如果是晚上,带个手电筒就行了。

Q :最难忘的一次微距拍摄经历?

A :拍蝉、蜻蜓这类羽化就挺有意思的,每年夏季都能观察到,羽化是它们一生中所经历的最重要、最神奇的生命轮回。在夜晚遇上了,我都会静静地在边上等待。看生命从一个形态变成另一个形态的过程,非常神奇。

Q :受到了哪些摄影大师、画册或影展的影响?

A :平时关注摄影圈较少,也很少参加比赛。可能在摄影初期时多多少少受张红飞老师影响。

他是一位因喜爱蝴蝶而摄影的老师,目前已经记录了几百种蝴蝶,从卵到成蝶这个过程坚持了近 20 年。记得刚开始生态摄影的第二年,因为手机样张项目上遇到困难,也多次拜访过张老师寻求帮助,其间聊得也特别多,很多时候我会忘记他是老师,更像是长辈。 感受到他这样痴迷,愿意用全身心研究蝴蝶,掌握它们的习性,从中得到了乐趣,并且走到哪拍到哪,永远也不舍得丢弃它们,也许这就是初心吧。我非常佩服这种纯粹的热情。曾经我也扪心自问过,我能否为自己的热爱坚持5年、10年。值得欣慰的是,今年是我热爱微距摄影的第十个年头。那么下一个十年,我是否还在坚持我的热爱?

Q :如何培养摄影眼力、如何提高审美,有什么经验可以分享?

A :拍微距生态摄影不管是对种类的收集还是偏重作品质量,都离不开对自然规律变化的认知积累,在享受大自然的乐趣时,也能对自然中的生物有细微观察。对生态有深刻的认識,才能知道你想要的画面在什么地方。我喜欢多看多想多拍并分享自己的照片,如果看到喜欢的作品就会去揣摩别人的技巧与方法,通过实践,自己多琢磨,但要明白,别人的东西不一定合适自己,只有自己思考过,不断地重复经历过,在行动中总结经验,才能有所深刻理解, 在此过程中得到的一切,才是你自己的,谁都拿不走。

Q :接下来还有哪些新的拍摄规划?

A :今年开始一直在拍真菌类的延时摄影,我们团队拍的第一期真菌类王国纪录片也接近尾声了,应该很快就能在某视上与大家见面。未来真菌类还是会一直拍下去,收集更多奇形怪状的真菌类为素材。包括本地蛇类的收集也还在进行中。

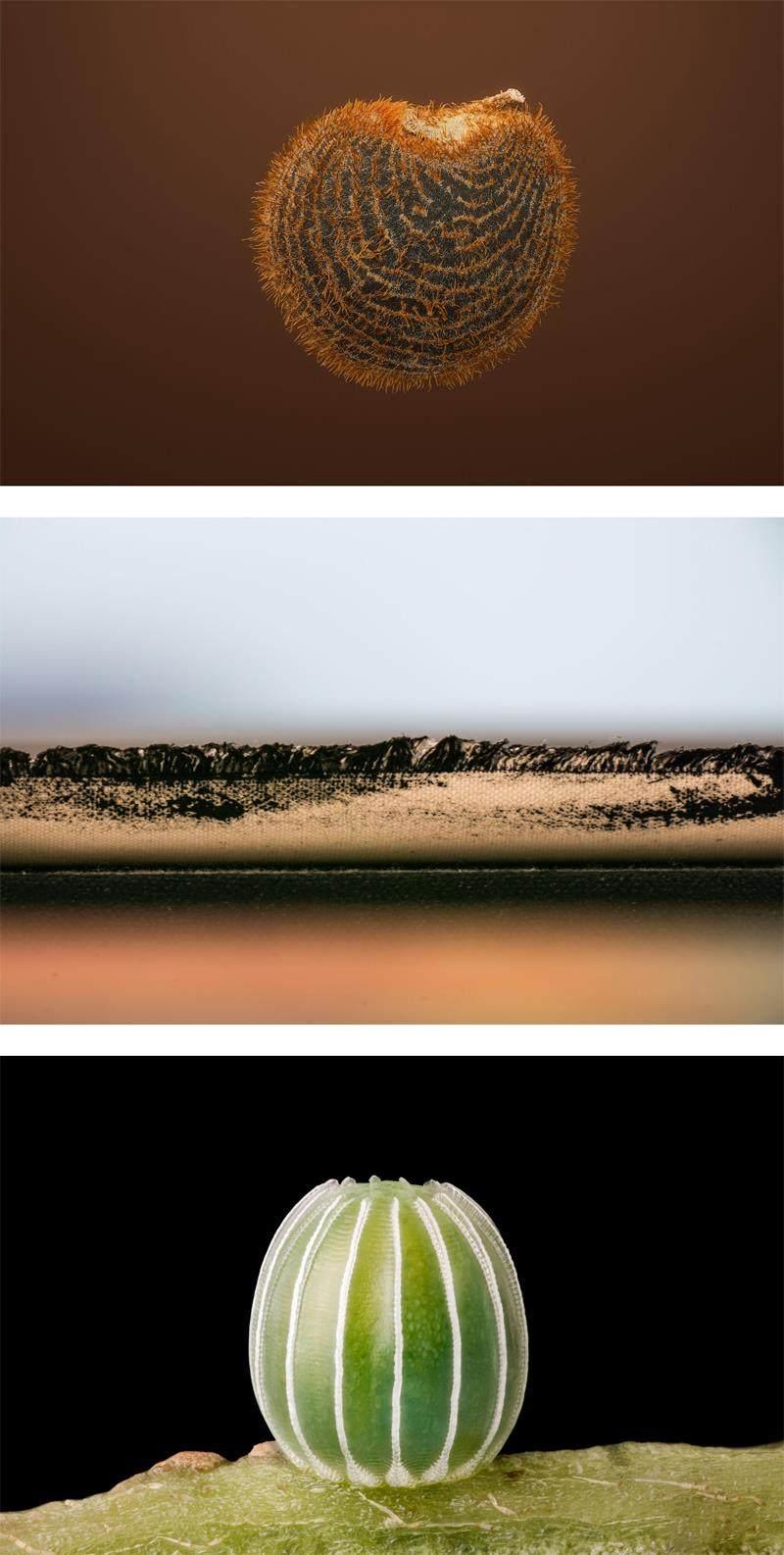

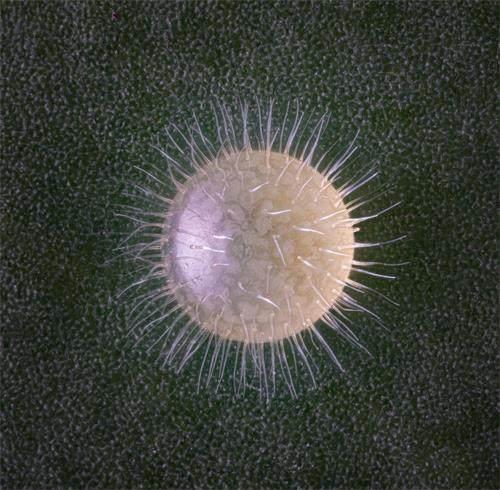

与虫卵一起化茧成蝶

在最初选择微距摄影的时候,和大多数的微距摄影师一样,章叶飞是在野外拍摄各种昆虫开始的。但有一天他被一组蝴蝶卵吸引住了,于是他产生了一个想法,想在高倍显微镜下去拍摄这些极小的蝴蝶卵到底是什么样子的。然而这一拍,就是二十年的坚持,无数虫卵在他的镜头下化茧成蝶。

Q :是什么让你最终选择成为一名职业摄影师?

A :实际上学摄影的初衷并不是想成为职业摄影师,包括现在我依然认为我仅仅是个摄影爱好者。最初摄影是想在平时可以记录一下家人的生活,开始学摄影后就会去逛各种摄影论坛,而每次看到摄影师们晒出那些令人惊叹的照片,便有了往专业摄影方向发展的想法。

Q :为何选择拍摄微距题材?主要拍摄什么主题?

A :其实最初的想法有些好笑,就是选择昆虫作为模特,至少拍丑了它不会骂我。但后来拍多了,便越来越喜欢这类题材,一是赞叹这些微小的生命在这个地球上的顽强程度,也惊艳于在微距镜头下的每一只昆虫,都是造物主精雕细琢的艺术作品。

我们平时所说的微距放大倍率,是指被摄主体的实际尺寸投影到 CMOS 上的比例大小,譬如实际长度 1mm 物体,在CMOS 上成像也是 1mm,则镜头放大倍率为 1:1 也就是 1X,如果是实际长度1mm 物体,在 CMOS 上成像是 2mm,则放大倍率为 2:1 也就是 2X。如果这个理解起来比较抽象,我们可以举一个例子,全画幅的 CMOS 是 36mm×24mm,假设分辨率为 3000 万像素,如果我们用1:1 拍摄一块 36mm×24mm 大小的物体, 正好覆盖整个 CMOS, 那么这块36mm×24mm 大小的物体可以被拍出3000 万像素的尺寸。

我一般都会围绕昆虫主题进行拍摄,譬如蝴蝶、蜻蜓及其它的各种昆虫,而这些基本都是在低倍率(1:1 或更低)下拍摄的。除此以外我也会用超微(5x-20x)拍摄手法,拍摄一些在显微镜下才能看到的物体,譬如蝴蝶鳞片和蝴蝶卵等。

Q :在成为微距摄影师的道路上,遇到了哪些困难?

A :一开始也是乱拍,遇到什么虫子就拍什么,怎么拍也不满意,始终不得要领。后来遇到了很多拍摄微距的朋友和前辈,他们告诉我微距拍摄应该要注意什么,应该要如何去练习,譬如最重要的景深和焦平面。而所有的这些基础技能,在平时野拍的时候,需要长时间不断去练习,才能熟练运用它们。

Q :通常拍摄前,你会做哪些准备工作?

A :在拍摄之前,我会先根据当天拍摄的题材和拍摄方法,再决定准备哪些器材。

如果当天白天就想野拍一些蝴蝶,我一般会选择一部相机和一支长焦微距镜头就出门,轻装上阵。

如果在深秋,拍摄露水昆虫,我会选择微距堆栈摄影,所以准备工作也需要很充分,设备也会更多。譬如三脚架、千分尺云台、反光板等等,还需要设置一个凌晨4点起床的闹钟,到达目的地后,架好设备寻找昆虫,等待合适的光线进行拍摄。其实拍摄露水昆虫,真正能够给你拍摄的时间并不多,因为太阳升起后,空气开始对流,风就变大了。而且昆虫也会随着身上的露水蒸发而开始活动。

除此之外,拍摄一些主体较小的昆虫或者夜拍时,我会准备一支中短焦镜头和一个微距闪光灯,这个更有利于昆虫的细节表现。

Q :微距摄影里用到的特殊拍摄设备有哪些?

A :微距摄影是一个比较宽泛的名词,实际上还有一类超微摄影也属于微距摄影的范畴,但在这类摄影中需要使用到的设备和附件也会更多,甚至有一些附件需要自己制作。而超微摄影使用到的镜头也比较特殊,它们是利用显微镜物镜通过管镜接驳相机进行拍摄的。还需要一个能固定相机且相对稳定的光学平台进行支撑。

Q :最难忘的一次微距拍摄经历?

A :在野外拍摄昆虫会遇到很多有趣的事情,在一棵合欢树下拍摄这只甲虫时,从旁边的芦苇里蹦出一只黄鼠狼来,嘴里还叼着一块肉,也许是太急,几乎蹦到了我跟前,四目相对,我惊了,它也惊了,放下嘴里的肉就往回跑到芦苇边,回过头来警觉地看着我。我朝它招了招手,估计发现我无敌意,又跑过来叼回了那块肉,消失在芦苇荡里。而这张自然光昆虫照片也是拍得比较满意的一张。

Q :受到了哪些摄影大师、画册或影展的影响?

A :在最初选择拍摄昆虫题材时,影响我比较大的是林恩。在我第一次看到他拍摄的昆虫作品时,就有了之后拍摄昆虫的决定。而在我后来的超微摄影中,特别是蝴蝶卵的拍摄,我受到最大影响的是张红飞先生,他在十几年间,拍摄了数百种蝴蝶的整个生命周期形态(包括蝴蝶卵、幼虫、蛹、成虫)。对于微距来说只有更小没有最小,在我看到尼康小世界这个显微摄影大赛的时候,我才发现微小世界里有多么精妙与神奇。

Q :如何培养摄影眼力、如何提高审美,有什么经验可以分享?

A :我觉得还是要多去看一些好的片子,我在空闲下来的时候,也会不断去看一些摄影论坛上的照片。很多人会分享拍摄的过程和方法,实际上无论哪一种摄影,都是在构建你独特的角度,去理解拍摄主体的主观感知,所以在我看来,多看、多拍、多想,形成自己的风格,是提高摄影水平的重要途径。

Q :接下来还有哪些新的拍摄规划?

A :我会继续拍摄蝴蝶相关的题材,包括很少人涉及的蝴蝶幼虫的头壳,争取能形成蝴蝶生命周期的一个系列。

古玩愛好者的别样人生

作为一名古玩爱好者,曹玄潜常年致力于收集各类老物件。与此同时,他还是一名摄影发烧友,用手中的相机,通过微距摄影可以更加完整地展现老物件的质感和时间的痕迹,希望能够让更多人喜欢上老物件和传统文化。

Q :是什么让你最终选择成为一名职业摄影师?

A :摄影很多时候可以带给我满满的治愈感,透过照片可以勾起记忆中那一幕幕场景,按下快门的瞬间也是将彼时彼刻的一切感受锁进了照片中,这种感觉令我着迷。

Q :为何选择拍摄微距题材?主要拍摄什么主题?

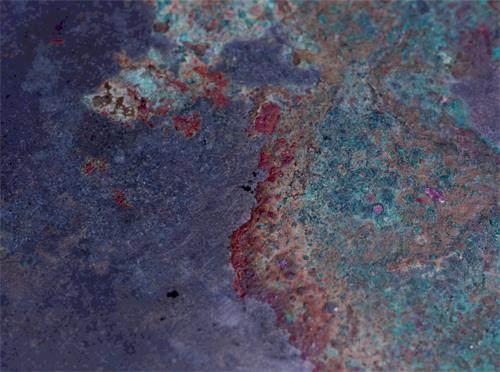

A :自己比较喜欢收藏古玩和老物件,不同时期不同材质的老物件的质感真的是千差万别,同时由于时间的累积,这些物件表面的光泽、锈色都有着别样的美丽变化。目前选择的放大倍率是 0.5 倍。

Q :在成为微距摄影师的道路上,遇到了哪些困难?

A :微距摄影相对主流的摄影题材还是偏小众一些,同时对于设备、镜头、灯光的要求也比较苛刻,有时候为了完成一张满意的作品需要不断尝试,不断寻找最适合的拍摄设备和角度 。

Q :通常拍摄前,你会做哪些准备工作?

A :首先就是作品的构思,比如瓷器拍摄突出光泽和釉面的气泡、青铜件拍摄可以体现锈色层层叠叠的美丽等等,其次需要不断测试光源的角度,在微距摄影中,很多时候布光是最重要的。

Q :拍摄微距使用的相机和镜头有哪些?

A :我个人使用的是富士中画幅系统相机搭配微距镜头,中画幅的优势在于拥有极大的二次裁切空间和更自然的光线的过渡,能够将老物件的质感充分进行表现。

Q :微距摄影里用到的特殊拍摄设备有哪些?

A :各种闪光灯和奇奇怪怪的补光灯,有时候为了实现想要的光线质感,自己会 DIY 很多奇怪的支架来满足光线需求。

Q :最难忘的一次微距拍摄经历?

A :应该是拍摄我自己那个明代磁州窑盏的照片,通过微距照片的表现将当年手艺人的熟练和工笔流畅体现得淋漓尽致,并且瓷器表面由于经历四五百年的氧化也出现了不同的老化痕迹,非常美丽。

Q :受到了哪些摄影大师、画册或影展的影响?

A :其实影响我最多的是国内外各个拍卖行的文物摄影图录,通过摄影师的拍摄,能够将每一件文物的美丽展现得淋漓尽致,所以自己也经常会订阅一些拍卖会图录进行学习。

Q :如何培养摄影眼力、如何提高审美,有什么经验可以分享?

A :个人觉得自己在摄影这条道路上还是个初学者,无法提供特别有用的经验参考,就我自己喜欢的领域来看,首先对于老物件要有自己的认知和認识,要发自内心地喜欢这些东西,这样才能在每一件物品上找到它最美的地方,我愿称其为“时间的馈赠”。

Q :接下来还有哪些新的拍摄规划?

A :接下来打算继续扩展拍摄老物件的种类,比如高古玉器、木质器等等,通过拍摄一些古人对物件的加工痕迹来展现传统文化的魅力。