日月食背后的科学盛宴

2023-04-14韩婷苇

韩婷苇

2023年的天空将出现很多奇妙而壮观的天文现象,这其中就包括令众多天文爱好者十分期待的日食和月食。今年全球将发生两次日食和两次月食。两次日食分别是发生在4月20日的日全环食和发生在10月15日的日环食。其中,4月20日的日全环食是一次罕见的日食现象,它是日全食和日环食组成的混合日食,被称为“第四种日食”。混合日食看起来是像日环食还是像日全食,取决于观察者所在的位置。整个20世纪共发生了228次日食,其中只有6次混合日食。所以,4月发生的这次混合日食必定会吸引全世界天文爱好者的目光。

今年的两次月食分别是发生在5月5日的半影月食和发生在10月29日的月偏食。每年可能发生的月全食最多有三次,最少一次都没有。2022年全球共发生两次月食,且都是月全食。2023年将发生的两次月食都不是月全食,有点令人遗憾。当然,不管是日食还是月食,对于天文爱好者和科学家而言,都是探测宇宙奥秘的科学盛宴。

日食以其短暂却绚烂的演出,吸引着成千上万的天文、摄影、科普爱好者和科研人员的目光。

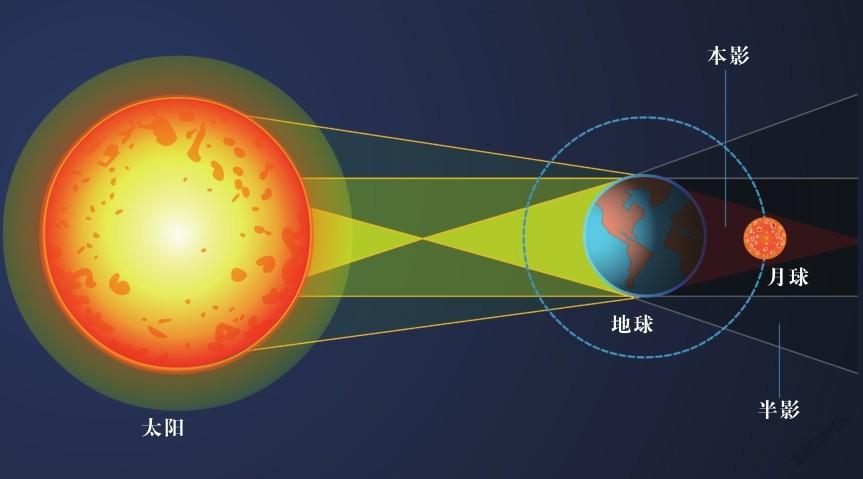

日食,指在地球上看到太阳被月球遮蔽的现象。日食主要分为日偏食、日全食和日环食三种。不同类型的日食,与月球的影子结构和日食时地球在月影中的位置有关。若某次日食时,仅月球的半影落在地面上,该地区的人只能看到日轮的一部分缺失,就是日偏食;若某次日食时,月球的本影落到地面上,该地区的人会看到整个日轮被遮蔽,就是日全食;若某次日食时,只有月球的伪本影到达地球,则该地区的人会看到只有日轮的中央部分暗黑,就是日环食。

计算表明,平均每个世纪可出现67.2次日全食、82.2次日环食和82.5次日偏食。也就是说,在地球上看到日偏食的机会比较多,对于同一地区而言,平均每3年就可以看到一次日偏食。不过,由于日全食带和日环食带非常狭窄,每次日食时仅占据地球表面积的极少部分,有时还位于人口稀少或难以到达的地区,所以对于某一具体地区来说,看到日全食和日环食的机会就不算多了。

虽然日食的发生具有不确定性,地球也并非太阳系中唯一能够欣赏日食或月食的行星,但地球仍然是欣赏日全食的“最佳观影区”。这是因为日全食的发生首先就要求行星要有较大的卫星。以火星为例,虽然火星有两个卫星,但它们都太小了,不能完全挡住太阳,因此在火星上看到的只是日偏食或是日环食。

我们能在地球上欣赏到壮观的日全食,要多亏月球完美的大小和月、地、日之间的相对距离。太阳直径大约是月球直径的400倍,太阳到地球的距离差不多也是月球到地球距离的400倍。因此从地球上看,人们会觉得太阳和月球几乎一样大,当月球运行到地球和太阳中间且完全挡住太阳时,我们就能在地球上欣赏到壮观的日全食了。

日全食是最神秘、最壮观、最具科研价值的天文现象之一。每一次日全食不仅会带来超炫的视觉享受,更像一场科学盛宴!一个多世纪以来,科学家们已经利用日全食实现了多项突破性研究成果,比如,破译太阳的结构和爆炸事件,为爱因斯坦的广义相对论提供有力证据,发现了一种新的化学元素—氦,等等。所以,每一次日全食都会令全球科学家深深着迷。

太阳的大气可分为光球、色球、日冕三层。平时人们看到的日轮是太阳的最底层大气(光球),厚度仅几百千米,太阳的可见光辐射几乎全部是由光球发射出来的。光球上方是厚度为几千千米的色球,亮度只有光球的万分之一。色球的外面有一层延伸至几个太阳半径之外的最外层大气(日冕),亮度只有光球的百萬分之一。平时,暗弱的色球和日冕完全被明亮的天空背景所淹没,人们想看见它们,必须借用专门的日冕仪。但发生日全食时,由于明亮的光球被月亮遮蔽,全食带地区上空的大气因失去强光照射而变得很暗,这使得红色的色球和银白色的日冕得以显现,为研究它们提供了绝佳的机会。在日全食这一特定的时机和特定的条件下,科学家们通过观测色球和日冕来研究太阳的物理状态和化学组成。例如,在1868年8月18日的日全食观测中,法国的天文学家让桑就从拍摄到的日珥的光谱中发现了一种新的元素—氦。在他发现氦20多年后,英国化学家拉姆赛才在地球上找到氦。

日冕是太阳活动的重要发生区域,太阳的种种活动都会强烈影响地球生命的繁衍、通信导航、气象气候等,因此,日冕的结构、演化、物理机制等一直是空间物理研究的重要内容。《科学》杂志曾评选出了当代天文学八大未解之谜,其中就包含了违背热力学第二原理的日冕加热问题。这个问题也一直是国际物理领域的研究热点。

借助日全食发生的原理,科学家设计了“人造日全食”—日冕仪。日冕仪就是选用合适的滤光片充当“月球”,挡在望远镜和太阳中间以制造出日全食的效果,这样一来,科学家就可以通过日冕仪来持续观测太阳日冕。

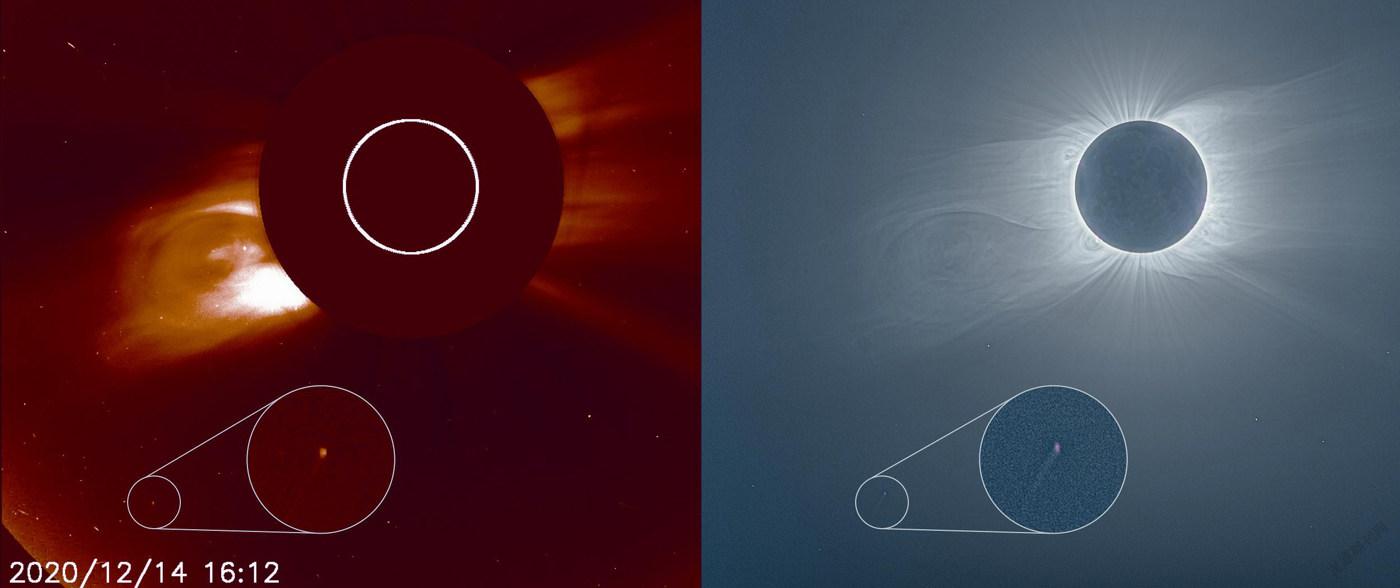

“太阳和日球层观测台”(SOHO)是20世纪最著名的太阳观测卫星之一,提供了史无前例的对日观测信息。该图显示了SOHO通过日冕仪观测到的日冕物质抛射的壮观景象。

日冕物质抛射是太阳向外抛射日冕物质的现象,表现为几分钟至几小时内从太阳向外抛射一团日冕物质(速度从几十千米每秒直至超过1000千米每秒的等离子体),从而剧烈改变日冕的形态和磁场的位形。由于太阳离地球很近,因此这些能量的释放可能会对地球产生严重的影响,比如影响空间探测和卫星运行、地基通信、电网和电力设施、输油管道等。上图显示,SOHO日冕仪捕捉到一颗彗星冲进太阳的画面。巧合的是,当时太阳表面正发生了大规模日冕物质抛射。(图左的白色空心圆对应太阳日面的大小。图源:NASA)

我们不仅可以利用日全食研究太阳,也可以研究地球。发生日全食时,因为月球会遮挡住太阳,所以会导致到达地面的太阳辐射降低。在地球大气大约60~1000千米区域内,中性气体分子会因太阳辐射等的作用被部分电离,形成导电的电离层,而太阳辐射会影响电离层的电子产生率,所以电离层在白天和夜晚会产生不同的分层结构:白天,太阳辐射大,电离层分为D层、E层、F层(又分F1层和F2层),整体电子密度高;夜间,整体电子密度低,只存在E层和F层。

某种程度上,日全食就像一次快速的日落日出,日食阴影区电离层光的电离突然停止,电子密度会显著下降,同时也会影响电子温度等。日全食的出现,给人们提供了一个在特殊情况下研究太阳辐射对地球大气层影响的绝佳机会。我们可以通过多种手段来测量电离层对日全食的响应,例如电离层测高仪、非相干散射雷达、GNSS(全球卫星导航系统)掩星等。通过这些手段,研究人员发现,日全食不仅作用于阴影区,还会通过大尺度重力波向全球范围传播。还有一些影响会通过热层大气环流沿磁力线运输,产生电离层的共轭响应。

除了电离层,太阳辐射对地球电磁场、臭氧层、低层大气,以及其他地球环境(如引力场、重力场、固体潮和宇宙线变化等)的影响等,也都可以在日全食时得到更深入的研究。

除了日食,由月球和地球相对位置的变化而产生的绚丽景象也有很多,比如月相、月食和“超级血月”等。

我们知道,月球是靠反射太阳光而发亮的,所以对于地球上的观测者来说,随着太阳、月球、地球相对位置的变化,不同日期的月球会呈现出不同的形状,这就是月相的周期变化。当月球处于日地连线上时,地球上的人几乎无法看到月亮,此时的月相被称为“朔月”;当月球处于日地连线的延长线上时,地球上的人能看到一个又满又圆的月亮,此时的月相被称为“望月”(也称满月)。从朔月到望月再到朔月的整个月相变化周期为29.5天,即一个朔望月。我国农历意义上的一个月指的就是一个朔望月。

月食分为月偏食、半影月食和月全食。月偏食是指月球只有部分进入地球本影内。半影月食是指月球运行到地球的半影里,月亮依然圆润无缺,但光度减弱,像被一层薄云遮住。月全食最为壮观。当月球完全处于地球本影内,直射到月球上的阳光全部被地球遮挡而无法照到月球上时,就会出现月全食。

虽然月食总是发生在满月时,但并不是每次满月都会发生月食。因为月食的发生需要太阳、地球、月球恰好或几乎位于同一条直线上,满月只是条件之一。当地球阴影位于地球公转轨道面(黄道面)时,此平面与月球公转轨道面(白道面)并不重合,而是有约5度的夹角,所以满月时的月球经常不在黄道面内,而是在黄道面偏北或偏南的地方,因此并不是每次满月都会发生月食。

与日食相比,月食没有月环食。这是由于地球的直径约是月球的4倍,所以当太阳、月球、地球呈一条直线而月球位于中间时,太阳光可以透过月球四周到达地球而形成日环食;但当地球在中间时,射到月球的光完全被地球挡住而无法到达月球,所以就无法形成月环食。

月全食时,月面亮度并不会完全漆黑,相反,由于瑞利散射的作用,月球表面会呈现为暗红色或橙色。这是由于尽管地球会阻挡直射的阳光,但仍有一小部分光线会被地球大气层折射并到达月面。阳光中,蓝光的波长较短,容易被大气中的微粒散射掉(天气晴朗时,天空呈蓝色就是因为蓝光被散射到四处),红光的波长较长,不容易被散射,能更多到达月面,所以月全食时的月球看上去呈暗红色或橙色,人们将其称为“血月”。

我们知道,月球绕地球公转的轨道呈椭圆形。月球距离地球最远和最近的两个点分别被称为远地点和近地点。远地点时,两者距离约40.5万千米;近地点时,两者距离约36万千米。对于地球上的观测者而言,望月时的月球看起来最大;而当望月遇上近地点,人们就能看到更大、更亮、更圆的月亮,即“近地点满月”,人们更习惯称之为“超级月亮”。

月球的朔望月比近点月多两天,所以出现近地点满月之后,大约经过14个朔望月(15个近点月)后就会又迎来一个近地点满月,如此,“超级月亮”的出现周期便可大致估算为14个月。当然,“超级月亮”并没有准确的定义,很多接近近地点的满月都被叫作“超级月亮”。如果“超级月亮”和“月全食”同时在夜空上演,就会出现罕见的“超级血月”。

虽然2023年不会发生月全食,但5月5日的半影月食和10月29日的月偏食,我国均可见全过程,也算一件幸事。不过想顺利观测到今年发生的两次日食,就没那么幸运了。4月20日发生的日全环食虽然是非常难得的天象奇观,但它的最佳观测地为印度尼西亚的比亚克岛,我国仅部分地区可见食分较小的日偏食,实在可惜。10月15日发生的日环食会从太平洋东北部开始,然后经过美国、墨西哥、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马、哥伦比亚、巴西,最后在巴西东部的大西洋洋面上结束,在我国也观测不到。

我国最近一次大范围可观测的日全食发生在2009年7月22日。那时,西藏东南、云南西北、四川中偏南、重庆大部、湖北中南、湖南北端、河南东南角、安徽南半部、江西最北端、江苏南部、浙江北部、上海绝大部(除崇明岛西北端)均可见日全食,其余地区可见日偏食。

上一次壮观的日全食发生在2021年12月4日,但我国不可见。因为那次日全食的全食带从大西洋南部开始,经过南极洲且在太平洋南部结束,唯一能见到那次日全食的大陆就只有南极洲,因此实地目击者寥寥可数。下一次地球上多数人都能观测到的、持续时间最长的日全食将出现在2027年8月2日的埃及境内。就我国境内观测而言,2040年前还可看到两次日全食,一次是发生在2034年3月20日的日全食,我国新疆和西藏的交界地区可见;另一次是发生在2035年9月2日的日全食,全食带将横越中国西北和华北地區,覆盖北京、包头、大同、秦皇岛等地。让我们一起期待下次日全食的到来。