栽培措施对“杨科麦20”产量的影响

2023-04-13濉溪县农业科研试验站安徽淮北235100

●刘 晓 (濉溪县农业科研试验站 安徽 淮北 235100)

小麦产量不仅受品种遗传特性的控制,还受栽培措施﹑生态环境的影响。在各种因素中,氮素营养与种植密度﹑播种期对小麦群体质量﹑农艺性状﹑产量和品质的影响较为突出[1-2]。目前,有关播种期﹑密度﹑施氮量对冬小麦产量影响的研究已有诸多报道。小麦适宜施氮量和密度﹑播种期往往因地区生态条件﹑土壤地力和品种类型的不同而异。笔者以杨柳农业科学实验站自育品系“杨科麦20”为供试材料,进行主要栽培措施的产量效应试验研究。

1 材料与方法

1.1 供试材料

1.1.1 供试土壤试验于2021年10月至2022年5月在濉溪县杨柳农业科学实验站进行。土壤类型为砂姜黑土,质地黏壤土,肥力中等。前茬夏玉米,产量 6287∙5 kg/hm2。

1.1.2 供试品 种“杨 科 麦20”, 是 由“濉1309”ד济麦22”有性杂交﹑系谱法定向选择培育而成的丰产﹑抗逆中穗型新品种。在徽创联合体区域试验中,表现出较强的抗寒性﹑抗倒性﹑抗病性,产量构成三要素协调,具有较好的增产潜力。

1.2 试验设计

采用“3414”试验设计。“3414”是3因素﹑4水平﹑14个处理的简称,是不完整实施的优化正交试验。试验设播期﹑密度﹑施氮量3个因素,各因素水平编码值,见表1。

表1 试验因素水平编码表

田间排列采用三列制,重复间有走道,周围设有保护行,随机区组排列,重复3次,小区面积12 m2,行距20 cm,15行区,东西行向。小区间隔20 cm。

1.3 田间管理

试验田地势平坦,肥力均匀,前茬一致,排灌方便,交通便利。玉米秸秆粉碎还田,旋耕耙实。整地后按处理分区施肥,施肥区每公顷基施磷﹑钾肥各120 kg。人工开沟条播,播后喷洒40%辛硫磷500倍液,防治地下害虫;次日微喷30~40 min。3月12日追施拔节肥。其他田间管理按高产田要求进行。6月5日全区收获计产。

1.4 数据处理

数据取3次重复平均值。采用Excel2007软件进行数据整理和制图,利用DPSv7∙05软件进行方差分析和逐步回归分析,处理间差异性比较采用LSD法。

1.5 试验期间的气候条件

试验年度是降水异常偏少背景下史上少有的丰产年。2021年10月中旬至2022年5月下旬,旬气温 0∙7~25∙3℃,平均气温 10∙1℃,比历年平均气温高0∙4℃;低于0℃的共64 d,出现在11月下旬至3月上旬。气温总体正常,低温仅造成叶片受冻,对产量没有造成不良影响。降水量仅有119 mm,比历年平均降水量少125∙6 mm,其中,冬前(10月中旬至12月中旬)降水40∙8 mm,比历年平均少26∙6 mm;越冬期(12月下旬至2月中旬)降水21∙2 mm,比历年平均少10∙3 mm;返青期至抽穗期(2月下旬至4月中旬)降水45∙7 mm,比历年平均少18∙8 mm,抽穗期至成熟期(4月下旬至5月下旬)降水11∙3 mm,比历年平均少70 mm。但由于11月上旬(分蘖初期)﹑3月中下旬(孕穗初期)等关键时期有相对较多的降水,抽穗后降水少,抑制了病害发生﹑蔓延,反而对产量形成有利。日照时数1216∙9 h,比历年平均少139∙1 h,其中,冬前 286∙1 h,比历年平均少 89∙2 h;越冬期380∙2 h,比历年平均多71∙2 h;返青期至抽穗期304∙7 h,比历年平均少65∙0 h;抽穗期至成熟期245∙9 h,比历年平均少65∙0 h。总体基本正常,对产量形成未造成较大影响。

2 结果与分析

2.1 不同栽培措施对“杨科麦20”产量的影响

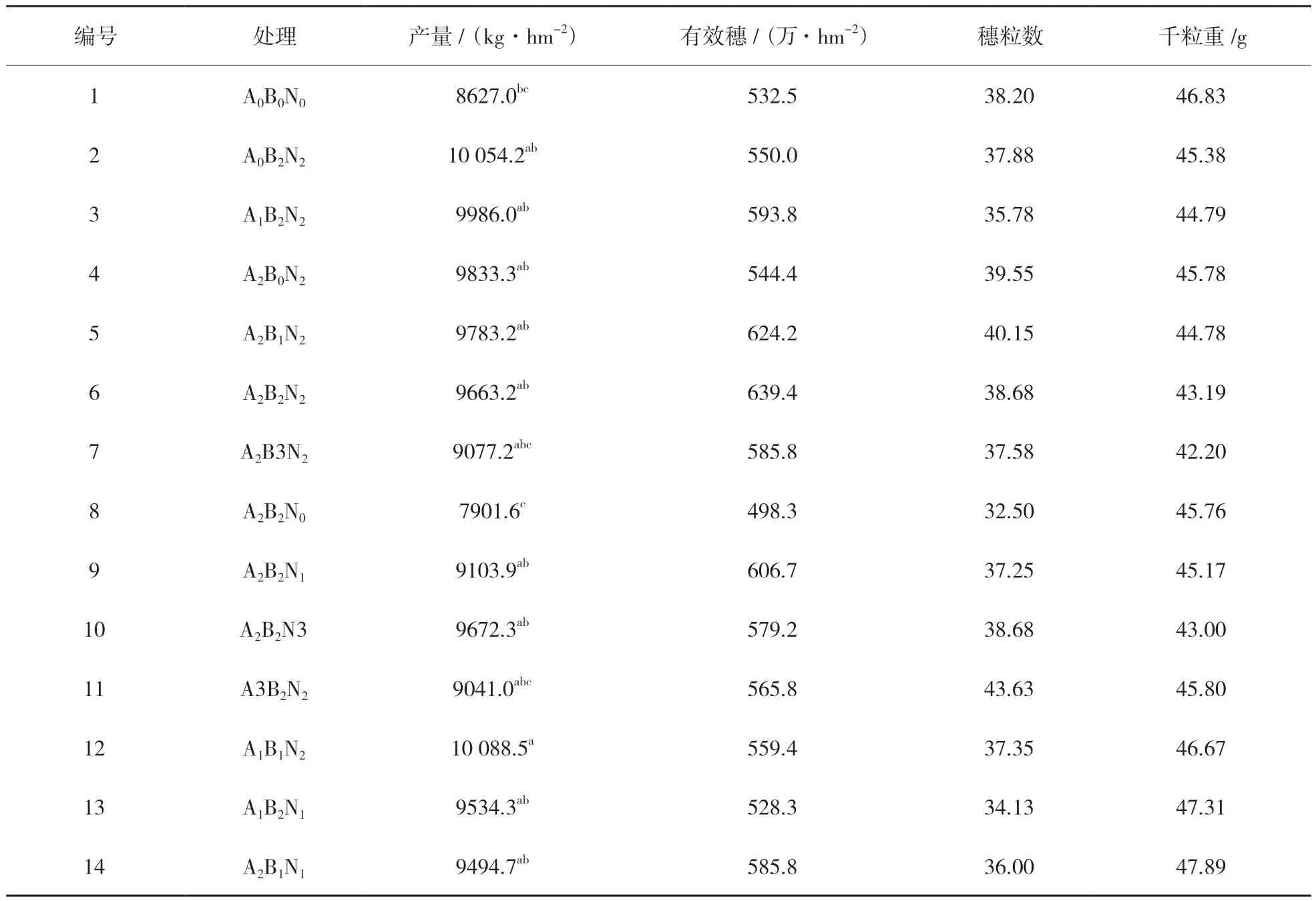

2.1.1 不同处理的产量差异试验结构矩阵与小麦产量,见表2。

表2 试验结构矩阵与小麦产量

由表2可知,A1B1N2产量最高,达10 088∙5 kg/hm2;A0B2N2次之,为 10 054∙2 kg/hm2;A2B2N0最低,仅7901∙6 kg/hm2。总体来说,区组间差异不显著,说明试验田土壤肥力较均匀,对试验结果影响不大。LSD法多重比较发现,处理间差异极显著。A2B2N0﹑A0B0N0处理产量显著低于A1B1N2,施氮量90 kg/hm2以上不同播种期﹑不同基本苗及三因素处理组合间产量差异不显著。这说明“杨科麦20”产量差异原因主要来自于氮肥施用量,其适宜播种期﹑播种密度弹性大。

2.1.2 效应方程配置以AmBnNi(m﹑n﹑i=0~3)的编码值及其二次项﹑互作项为自变量,以各处理组合的产量为因变量,进行逐步回归分析,建立产量效应回归方程(1),F=119∙6334,达极显著水平,真实反映了播种期﹑基本苗﹑施氮量三因素与产量的关系。各栽培措施编码值及其二次项﹑互作项的偏回归系数,见表3。

表3 栽培措施对产量的偏相关系数

回归方程中,一次项系数N>A>B,二次项均为负值,其绝对值N>B>A。主效应以氮素营养为主,播种期与基本苗﹑密度与施氮量互作效应显著影响小麦产量[3]。

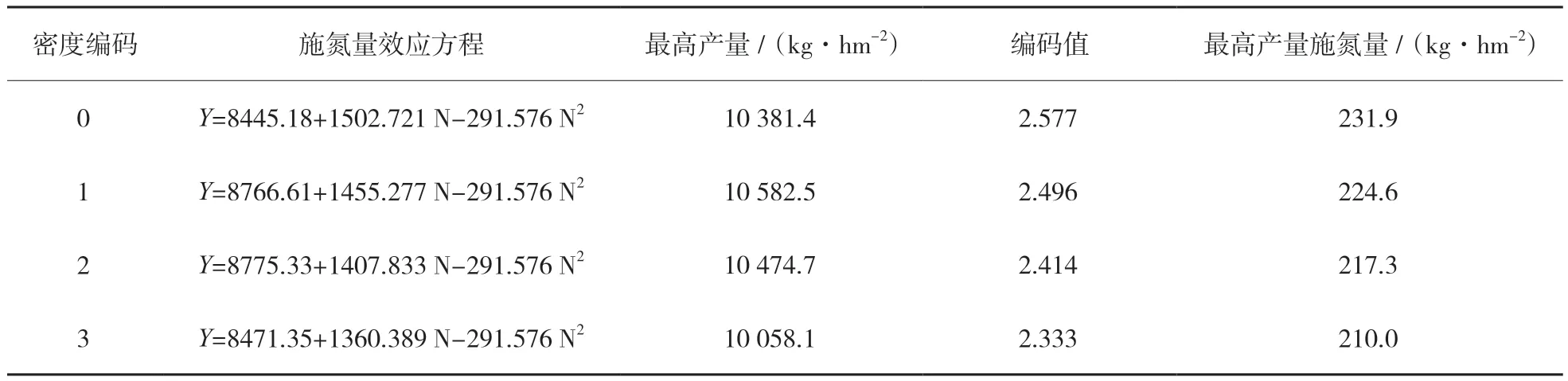

2.1.3 施氮量与密度互作效应不同密度背景下施氮量的产量效应,见表4。

表4 不同密度背景下施氮量的产量效应

固定播种期编码值为2,代入回归方程(1)得回归方程(2):

小麦产量与种植密度和施氮量之间满足抛物线关系[4]。设定密度步长为1,对施氮量产量效应进行分析可知:密度编码值由0增加至3,达到最高产量的施氮量由231∙9 kg/hm2减少到 210∙0 kg/hm2,减少9∙44%。基本苗180万~360万/hm2﹑施氮量215~225 kg/hm2,产量较高。

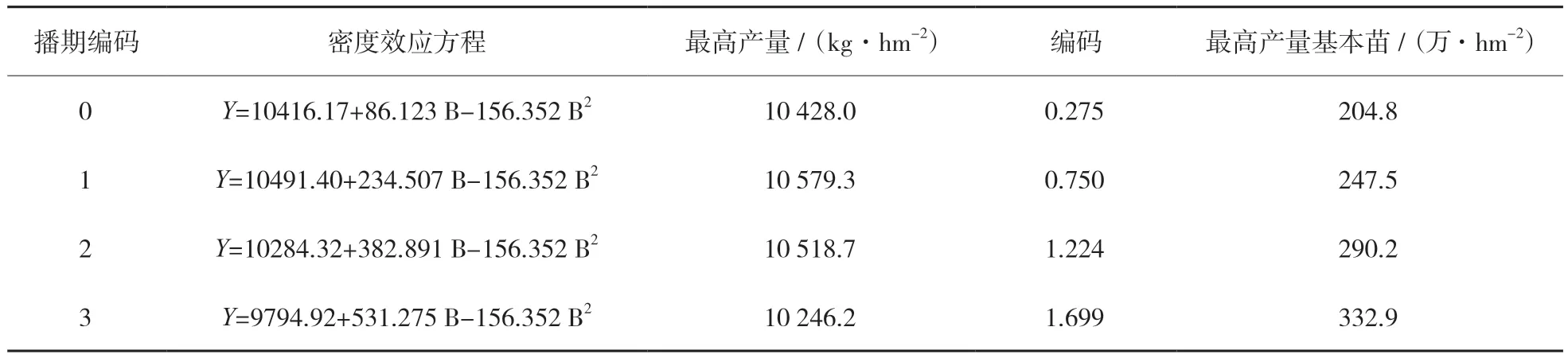

2.1.4 播种期与基本苗互作效应不同密度下施氮量的产量效应,见表5。

表5 不同密度背景下施氮量的产量效应

固定施氮量编码值为2,代入回归方程(1)得回归方程(3):

设定播种期步长为1,对密度产量效应进行分析可知:密度编码值由0增加至3,达到最高产量的基本苗由 204∙8 万 /hm2增加到 332∙9 万 /hm2。播种期推迟30 d,基本苗需增加128∙1万/hm2(表5)。10月中旬播种﹑基本苗210万~300万/hm2,产量较高[5]。

2.2 不同栽培措施对“杨科麦20”产量结构的影响

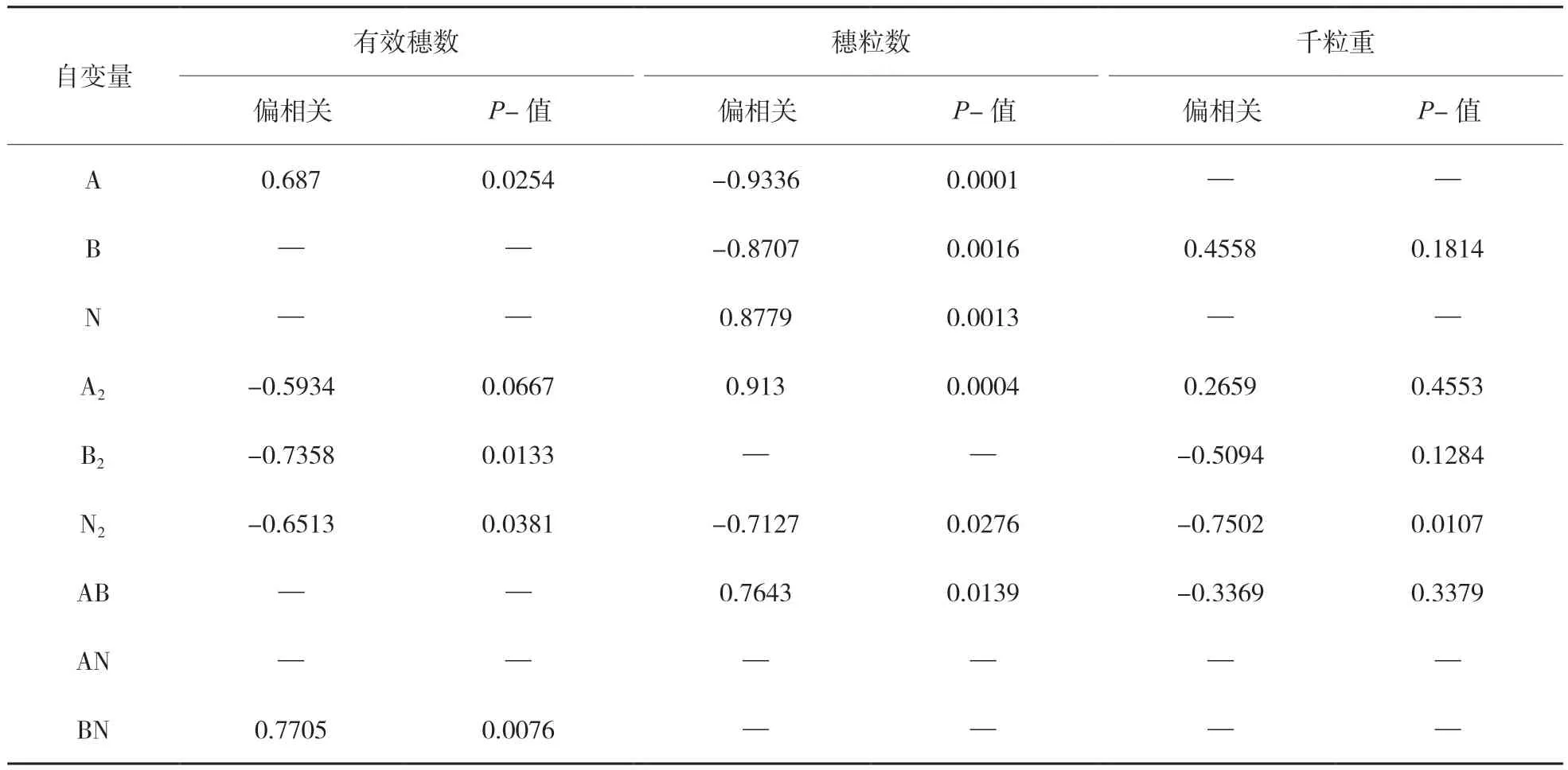

不同栽培措施产量三要素的偏相关系数,见表6。

表6 不同栽培措施产量三要素的偏相关系数

以AmBnNi的编码值及其二次项﹑互作项为自变量,对有效穗数(EP)﹑穗粒数(SG)﹑千粒重(G)进行逐步回归分析得:

栽培措施无疑是通过影响有效穗数﹑穗粒数﹑千粒重,最终影响产量。由表6可知,产量三要素与主要栽培措施呈多元二次函数关系,有效穗数受播种期﹑基本苗﹑施氮量的影响均较大,播期一次项偏回归系数相当于密度﹑施氮量互作项的2倍,三者二次项偏回归系数相差不大;对穗粒数的影响,偏回归系数绝对值:播种期>施氮量>基本苗;对千粒重:施氮量>基本苗>播种期。

2.3 高产栽培措施配置

当边际产量等于0时,产量最高。经测算,最高产量时,各因素编码值分别为1∙159,0∙747,2∙516,栽培措施配置为10月16日播种,基本苗 247∙25 万 /hm2, 施 氮 量 226∙5 kg/hm2。 最 高 产量10 660∙6 kg/hm2。对应的产量三要素为有效穗549∙39 万 /hm2,穗粒数 38∙73 粒,千粒重 44∙87 g。主茎成穗占45%。

3 讨论与结论

通过对特定品种的播种期﹑播种密度及施氮量进行调节,可以对光﹑热﹑水﹑空间等资源条件进行充分利用,协调小麦生长发育与环境条件﹑群体与个体的关系,构建起协调的产量结构,将优良品种的增产潜力充分发挥出来,从而实现高产高效。“杨科麦20”“3414”试验表明:产量及其构成因素与播种期﹑密度﹑施氮量呈多元二次函数关系,产量主效应以施氮量为主,播种期与密度﹑密度与施氮量互作效应较大。

“杨科麦20”在区域试验中,表现出产量结构协调,有效穗数较多,具有较高的分蘖成穗率。高产高效栽培应主茎分蘖成穗并重﹑增密减氮。宜10月中旬播种,基本苗240万~330万/hm2,施氮量215~225 kg/hm2。