科幻的三方碰撞

2023-04-13何映宇

何映宇

电视剧《三体》海报。

4月1日,一个春意满满的下午,上海图书馆联合全民阅读战略合作伙伴阅文集团举办“让好书生生不息”主题系列活动之“从0—1的想象力释放”对谈讲座。

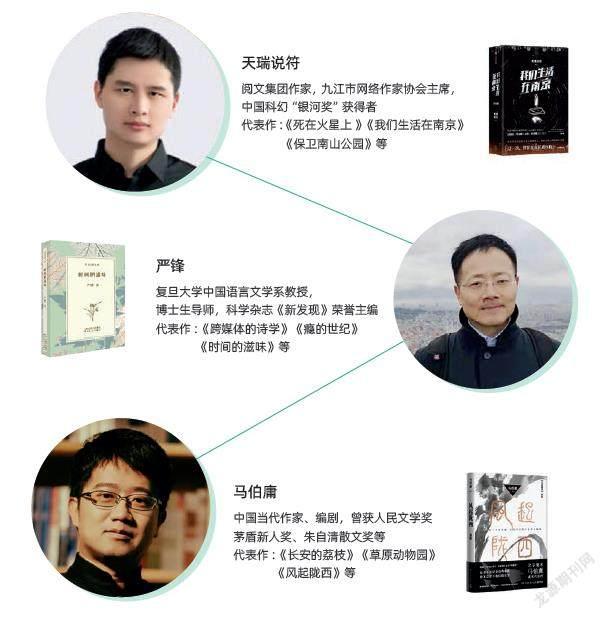

阅文旗下科幻代表作家银河奖获得者天瑞说符、复旦大学教授严锋和知名作家马伯庸齐聚上图东馆7楼,与来自于上海广播电视台上海电台990早新闻的首席主持人李欣一起聊一聊关于科幻小说的话题,分享网络文学和文学的意义。·

问:你覺得你的创作天赋从何而来?

天瑞说符:有点纯属误打误撞。我写玄幻扑街了之后去写仙侠,仙侠扑了之后写悬疑,悬疑扑了之后就写科幻。其实我在写科幻之前已经把这个扑了之后下一个写什么想好了,但很遗憾的是没有扑。就冥冥之中上天看到我实在走投无路了,就给我放了条生路出来,所以我就被逼无奈地开始写科幻了,结果好像反响还不错。这一下就抓住救命稻草了。如果因为我不写的话,那我就没有饭吃。在很多情况下,在我看来,写作其实不是什么很高大上的事情,它甚至跟理想主义也牵扯不上关系,单纯只是想找份工作,或者说想有个饭碗罢了。

问:科幻小说对于马伯庸老师来讲是一种怎么样的文学?

马伯庸:科幻这个领域我是曾经设想过,但是一直不敢去涉足,因为我一直对科幻有敬畏之心的。在我看来,总得是理科大牛、数学大牛才能写科幻小说。

有人告诉我,说他看到一篇神作,这个神作是里面的注释比他的正文还多,经常一篇一章,里面全都是各种公式,然后我说那我去看看,结果看了之后果然惊为天人。那就是天瑞说符的小说。

问:我们之前认为文学是一个挺感性的创作过程,但是我一直觉得像科幻小说有很多很精密很理性的成分,所以其实写科幻是需要既文艺又理性的,是这样的吗?

马伯庸:我觉得毕竟是文艺作品的底色,科幻小说的核心一定是人性,一定是对人性的理解。其实很多科幻作品我们最后看到的都不是它的那些冰冷冷的数据,或者一些奇思妙想的科技的发展,其实背后我们看到的还是对于人性的理解。像阿瑟·克拉克的作品、阿西莫夫的作品,包括天瑞的作品我们都能看得到,最终我们能记下的不是那些数学公式,因为确实我也记不下来那些物理方面的知识,而真正能够记下的还是小说里的人物,还是这些人物在某一个时刻做出来的令人感动的瞬间。所以我觉得一个好的科幻小说作家,他要比其他作家都要更全面,他必须是文理兼修。

问:严老师,在您的这么多的研究领域当中,其实科幻是很重要的一块领域。这是不是也跟您小时候的兴趣爱好有关系?

严锋:我喜欢科幻小说开始于我上中学一年级的时候。那也是中国科幻的苏醒期。正好当时国家提出了“向科学进军”的口号,科学的春天来了。那时候,文学也在苏醒,科学也在苏醒。我从小就爱科学,但我也爱文学,所以就顺理成章地爱上了科幻文学。

你看前段时间什么《流浪地球》《三体》成为轰动全国的新闻,我觉得只有在70年代末80年代初,那个时候的文学和电影才受到过像这样大的关注度。那我作为一个中文系的人,也是经历过那些文学和影视的沉沉浮浮的历程的,我就特别有感触。

为什么会一下子变得这么火?那就是它一定有什么东西击中了我们,或者是说他切中了时代的脉搏。那到底是什么呢?

我觉得这跟传统文学其实也有关系。我们一般认为文学要么就是非常现实的,要么就是非常浪漫的超现实的。比如说《西游记》,它其实代表了我们的一种渴望:我要有72变这种神奇的魔法能力,或者我希望自己可以长生不老,但我们看的时候也知道这是不可能的,这是魔幻的,超现实的。

另外一方面我们又有非常现实的文学,比如《红楼梦》《金瓶梅》《水浒》,我们看这些作品的时候会觉得很真实,另外一方面觉得很沉重。所以你看人其实又渴望真实,另一方面我们又希望能够一个跟头翻出十万八千里,可上九天揽月,可下五洋捉鳖。

从前这两个方向是分离的,但是到了今天现实和幻想它开始合二为一,这是前所未有的一次结合。把它们结合在一起的是什么呢?就是科学技术。过去的那些梦想从来没有消失,它又回来了,只是以更为现实的方式,技术科学的方式。这样,一下子格局就打开了。我觉得这就是科幻它在今天的意义。

问:传统文化的元素怎么才能融合到现在的这些科幻创作当中去?

马伯庸:我最早开始读科幻的时候,觉得当时中国科幻小说的风格比较西化,很多小说甚至主人公的人名都是西方人的名字,文本语言也都是翻译体,故事也发生在国外。确实,当时的科幻小说算是舶来品。

到了天瑞说符这一代就不一样了,我觉得现在科幻小说已经完全融入到中国这个现实的社会中去了,这是中国文化自信的体现。所以我一直觉得传统文化和科幻的结合是必然的趋势。

《流浪地球2》引发科幻热。

科幻作品最神的一点就在于它是可实现的。当你看到一个好的作品里提到新的技术,若干年后它可能会成为现实。我觉得这是科幻最有魅力的一点。科幻小说,我觉得它虽然讲的是未来的事,但和中国传统文化之间也并不具有天然的藩篱。中国传统里面有很多科幻元素,比如说唐传奇里就曾经有人坐着飞梭穿到天上去,然后到了天上之后,他们得知月球上有很多修理月球的人,叫修月匠。这本身就是一个特别科幻的题材,古代传奇中有很多这样的传说。我觉得接下来几年应该会有一些热衷于传统文化、同时又对科幻有创作兴趣的人进入科幻小说创作的领域,可能会创作出来一些好看的作品。

严锋:我们知道有欧洲科幻、日式科幻、美式科幻,那什么是中国式的科幻?

科幻小说在西方有一个宗教的起源,一种对彼岸的追求。但我们中国人没有这样一种传统,那是不是我们缺少一种对来世彼岸甚至是对星空的关怀?

但现在我发现有一样东西可以把这些都联系在一起,那就是生活。我有一种很深的感受:南京对我来讲是一座充满了各种记忆的城市。我曾经在那里生活过,甚至可以讲一点南京话。所以我看到天瑞说符以南京为背景的科幻小说时,就有一种非常强烈的代入感。小说中提到的月牙湖、新街口、鼓楼我都很熟悉。

我们原来可能以为劳动就是上班打卡、去公司上班,以为这才叫生活。可是现在上网是不是生活?也是。所以我们对生活的理解更广泛了。

当你看到一个好的作品里提到新的技术,若干年后它可能会成为现实。我觉得这是科幻最有魅力的一点。

《无线电》封面图。

如果我没有记错的话,马伯庸你是无线电的行家,你有从历史的角度考据写过一个无线电简史。我从小就热爱无线电,我们那时候有一个杂志就叫《无线电》。就是在这个小小的无线电里,它能够把我们的梦想变成一种现实,你看这就又把现实和浪漫生活结合在一起了。

问:在科幻作品中怎么去更好地体现这种生活?在严老师和马老师所接触到的科幻作品当中,现在这部分是大家很重视的因素吗?

马伯庸:我觉得它其实是取决于你要创作一个什么样的作品,有些作品是可以特别接地气,看起来特别的亲切。但是有些作品可能就不太一样,毕竟科幻作品始终还是要以人类投向群星的目光为落点。

所以说很多作品,比如说像《星球大战》,比如说像我最喜欢的一部科幻小说,是美国物理学家兼科幻小说家罗伯特·福沃德的《龙蛋》。罗伯特·福沃德的这部作品讲的是在遥远的外太空有一颗中子星,它的表面重力是地球的670亿倍。中子星上诞生了属于这种巨大重力下的特定生物。它的进化速度非常快,你可以理解为是天上一天地上一年。人类宇航员无意中来到了这颗星球,结果导致这颗星球上的生物从人类那里获得了科学技术,迅速地发展起属于自己的文明。在短短的几年之内,他们的发展已经超越了人类。最后,他们以神的形象出现在人类的宇航员面前,对宇航员说感谢你们的到来,我们现在已经超越你们了,但是我们现在掌握的这些技术我不能轻易给你,否则会导致你们文明的一个问题,然后就直接飞升而走了。

就这样一个故事,它是对未来宇宙秩序的另外一种描述,也就是大刘刘慈欣讲的“黑暗森林”,是非常现实、非常阴冷的那么一种科幻小说。

所以我觉得对科幻小说来说最重要的一点在于它是不是能够带给我们经验之外的感受,或者说经验之外的这种惊喜,那这种惊喜又可以通过很多种途径实现。

天瑞说符可以用这种接地气的方式,刘慈欣可以用那种非常冷峻、非常理性的方式,而有的作家可以用特别社会化的描述来表达,就是任何一个作者我觉得都可以用他自己特有的方式来显现,但最重要的是说科幻作品是不是能够推动我们的想象力投向远方。

严锋:我非常同意马伯庸的这种说法,但是我可以从传统文学的角度进一步做出呼应。我们讲到文学就一直有一种说法,就是文学是源于现实,又要高于现实。还有一种说法,文学就是写熟悉的陌生人,就是熟悉的陌生,我觉得这里面其实道尽了一切,这个文学艺术就是熟悉的陌生、超现实的现实。

但问题是这样的,就是说它需要一个平衡,而且在不同的时代,它的结合点在哪里?它的平衡点在哪里?你就说刘慈欣,他写的好像是最遥远的黑暗森林,但其实里面有现实,而且他写三体世界,就写那里的三体人的生活怎么脱水,还是以我们的现实为参照的。所以他让那个超现实的现实、遥远的现实、熟悉的陌生,最后又回到我们熟悉的领域。

但是你用科幻的眼睛去看的时候,可能比你用现实的眼睛看的时候更触目惊心,因为它有一种视觉体验感官的放大增强,或者说叫维度的提升。

如果说过去我们还能满足于《红楼梦》《金瓶梅》,那么今天我们需要《科幻红楼梦》《奇幻金瓶梅》《赛博三国演义》。

当然科幻小说也有很多很现实的,比如刘慈欣的《乡村教师》,它的前半部是非常现实的。还有一篇叫《赡养上帝》,写上帝来到中国北方农村,农村大娘一开始见来了客人还挺客气,后来这个上帝蹭吃蹭喝,她就给他脸色看,各种故事很土味,却又很科幻,这种碰撞,特别有张力,特别有味道。

这种味道我觉得在天瑞说符的作品当中就表現得很多。比如他小说里有个异次元的少女,我觉得这就是一种熟悉的陌生。她像一个游戏人物,但又真的是一个新时代的少女。我们想象中的美少女就是弱不禁风的样子,但我特别喜欢她是一个女英雄的形象,她又不是特别强大,不是肌肉发达的那种,她和我们是平等的关系,没有压迫感。