塑料瓶底的“数字密码”

2023-04-12课外阅读

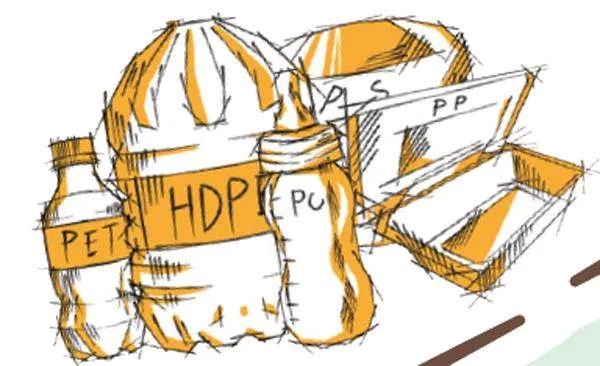

常用的塑料制品一共有7种,如果仔细观察透明塑料瓶底部,我们会看到一个由3个箭头组成的三角形回收符号以及其中1~7的数字。

这套代码是由美国塑料工业协会制定的塑料制品使用种类代码,1~7的数字代表了塑料所使用的树脂种类。有了这个数字,垃圾回收处理厂里塑料品种的识别就变得简单易行,回收成本大幅降低。现今世界上的许多国家都采用了这套标识方案。

“1”:喝完就扔

“1”代表PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯),常用于制作饮料瓶和分装瓶,最高耐热温度为70℃,只适合装暖饮、常温饮品或冻饮。若用来装高温液体或进行加热,则会变形,甚至会析出对人体有害的物质。科学家还发现,这种塑料制品被使用超过10个月以后,可能会释放出致癌物质。因此,科学家建议,喝光了的饮料瓶要及时丢弃,切忌作为水杯或储物容器二次利用,以免危害健康,得不偿失。

“2”:不建议当作盛水用具

“2”代表HDPE(高密度聚乙烯),装有清洁用品、沐浴用品的塑料容器或商场中常用的塑料袋多由此种材料制成。与“1”不同,此类塑料制品可在小心清洁后重复利用,但常因清洗不到位而导致溶液残留,从而变成细菌的温床。需要注意的是,超市里常见的底部标记为“2”的大容量矿泉水瓶,也不建议被长期用作盛水器具。

“3”:千万不要让它受热

“3”代表PVC(聚氯乙烯),常用于制造雨衣、塑料膜等。用该材料制成的物品在遇到高温和油脂时容易析出有毒有害物质,若是不慎进入人体则会致癌。因此PVC很少用于食品包装。

“4”:超过110℃会出现热熔现象

“4”即LDPE(低密度聚乙烯),是保鲜膜的原料,耐热性不强。合格的PE保鲜膜在温度超过110℃时会出现热熔现象,留下一些人体无法分解的塑料制剂。如若将其与包裹其中的食物同时加热,食物中的油脂会加速保鲜膜中有害物质的释放。

“5”:小心清洁后可重复使用

“5”代表PP(聚丙烯),耐热值高达130℃,熔点为167℃,透明度差,这些特性使得PP成为制作微波炉餐盒的原料。它也是唯一一种能被放入微波炉中加热的塑料材质。

“6”:切忌直接加热碗装的泡面盒

“6”即PS(聚苯乙烯),特性是耐热抗寒,主要用于制作泡面盒、发泡快餐盒。遇到这类材料切记两点:一是不可用于盛装强酸、强碱性物质,因为它会分解出致癌物质聚苯乙烯;二是不可在微波炉中加热,因其在高温环境下会释放出有毒的化学物质。

“7”:小心用,便可避免“双酚A”

“7”代表PC(聚碳酸酯)及其他塑料,是被大量使用的一种材料,多用于制造奶瓶、太空杯等,但因其含有有毒物质双酚A而饱受争议。理论上,只要在制作过程中确保双酚A被百分之百地转化成塑料结构,就可以说其不含双酚A,更遑论释出。但问题在于,没有厂家敢为这个“理想状态”打包票,因此我们在使用过程中还是要多加注意。

(古丽特摘自《课外阅读》2023年第9期,Raven图)