鸭蛋山传说

2023-04-12周静

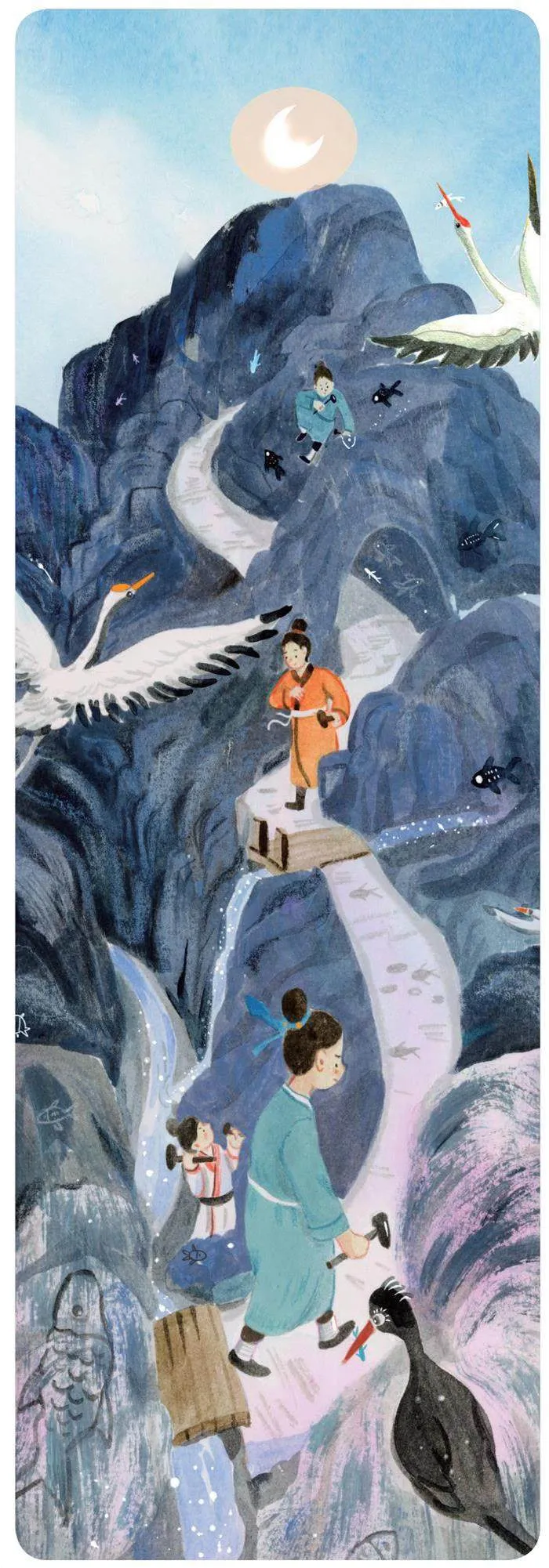

1.不二门

鸭蛋山不是一座山,是一片山野。不二山就是鸭蛋山里的一座小山。

不二山的半山腰有个村庄,叫不二门。为啥叫不二门呢?这么一问,不二门的人说话声音就低下去,凑近了仔细和你说他们村后的那眼温泉。

“那眼温泉嘛,是海水之门。”

“海水从那里涌来咱们鸭蛋山。”

“只有一眼泉,可不就是只有一张门嘛。一张门嘛,就是不二门了。”

为啥说那是海水之门呢?海水又不是温的。

“因为珠子啊。”答话的人理直气壮地说,“那珠子,一颗一颗,溜圆溜圆。”

不光溜圆,还有五光和十色,宝石一样在阳光下熠熠生辉。可惜,这些珠子只在温泉水里灿烂光亮,一出水,就成了略带色彩的圆石子。光这些珠子就能说明这里是海眼吗?

“你要不信,”不二门的人有些不高兴了,“就尝尝好了。”这里的温泉水,丝丝甘甜里带着丝丝咸味儿。

说远了,说远了,这会儿要说的,不是不二门的温泉石子,也不是海眼不海眼的,要说的是不二门的温泉。也不对,主要不是要说温泉,是要说来泡温泉的猴子。

不二门的温泉泉眼不大,水量却很充沛。水从泉眼里冒出来,顺着山势,流到往下三尺的小石潭。大家泡温泉,就是泡在这个小石潭里。泡温泉可舒服了。尤其是冬天,一下水,全身暖烘烘的,所有的寒冷疲惫顿时就都消散了。山里冬天常下雪,泡在暖烘烘的温泉里,看着白雪覆盖的树林、村庄和层层稻田,不光身体舒服了,眼睛也是舒服的。

不过,腊月里的第一场雪后,不二门的人不去泡温泉,都在家忙着,炸巧果的炸巧果,烤红薯的烤红薯,熬米花糖的熬米花糖,但家家都要做的是蒸米糕:一是家家都磨了米粉,容易做;二是米粉好染色,蒸出的五彩米糕特别打眼。猴子们一看到彩色的米糕,就纷纷把自己的提兜拿出来了。提兜里装着什么呢?什么都有,最多的是栗子和核桃,最难得的是桃子。

谁见过冬天的桃子啊?

也不知它们是哪来的桃子。据说,山里有棵桃树,一年四季都挂果子。也就是这么说说,没人见过,不管是打柴的、采药的、捡蘑菇的,还是伐木的,都没见过这么一棵桃树,只知道猴子们腊月来泡温泉,提兜里会装上几个桃子。

猴子们并不在村庄附近活动。去到山野深处,才能听到它们在树梢打闹的声音—在那里也很少看到它们的身影。只在这会儿,不二门的人才能清清楚楚地看看它们。看那些小猴子,睁大眼睛,跟在大猴子身后东张西望的样子多可爱啊。

人们把自己忙活好的点心拿出来,摆在石潭边的石头上。果然,衬着白皑皑的积雪,还是紫的、黄的、红的、粉的米糕最好看。猴子们也不闹,从最大的猴子开始,一个挨一个看过去,看到中意的点心,就把自己那藤编的提兜放到盘子旁。谁家的盘子,谁家就来拿走提兜。猴子们的提兜也不一样呢,一般说来,大猴子们的提兜里东西最多最好。虽然米糕看上去最美,但最先被大猴子们选走的往往是炸得金黄香脆的巧果。

小猴子们在最后选,它们最性急,不比也不看,往往走过第一盘米糕—留到最后的都是米糕—就放下了自己的提兜。

看到小猴子们放下提兜,村里人会发出低声的欢呼。你想不到吧,那些红扑扑的大桃子都在小猴子的提兜里。它们的提兜小小的,有的就装一个桃子,有的还多放两个核桃。

东西交换完毕,村里人回了村里,猴子们纷纷下到小石潭去吗?

哈,不是!

温泉一直往外冒着泉水,泉水流经小石潭又漫出去一路向下,往山下冲积出大大小小好些石潭。猴子们才不乐意规规矩矩在村后的石潭里泡温泉,它们三三两两又跑又跳,选中意的石潭,捡潭底的石子玩,泡得开心了就“哦哦”叫。

村里人呢,回到不二门,拿出桃子,仔仔细细洗干净,一家人围坐在火塘边,按着人数把桃子分成好几份,一人一份。大家烤着火,慢慢吃桃子。那桃香味儿一入口,夏日的风似乎就在耳边响了起来,就闻到了山野间闷热的空气里草木的气味,闻到了沉甸甸的稻谷的香味,听到了蝉鸣声,听到了母鸡们的咯咯声……闭上眼睛,一整个夏季就在他们眼前徐徐铺开。

2.三四屋

三四屋是个小村子,在一个山坳里。三四屋的“屋”不是一间屋子的屋,而是一屋人家的屋:鸭蛋山里,好多地方管一户人家就叫一屋人家的。要说一个村子就三四屋人家,怎么也不会糊涂弄不清吧。张家、杨家、刘家,还有一家,多明白啊。

咦,怎么是“还有一家”呢?“还有一家”是哪一家?

这个,三四屋的人相互看看,打着哈哈:“还有一家,就是还有一家嘛。”

再问,他们就只说:“到时你来就知道啦。”

三四屋的山坳很小,三家人一字排开,屋前有一片还算阔大的坪地,把山坳占得满满的,怎么看也没法再挤下一家。可就是奇怪,有时上到这个山坳来,就见山坳里四家人家一字排开,屋前都有一片还算阔大的坪地,有家晒着围裙腰带,有家晒着萝卜酸菜,有家什么也没晒,还有一家晒着几个空竹筛,把山坳占得满满的。

走过去,进到哪家都是熟的,都像是见过好多回。

要说哪家是新来的呢,也说不清。家家的菜地、稻田都在,去到哪里都像是走过了一辈子似的。路上哪儿有一丛鱼腥草,哪儿有块尖石头,哪儿可以扯一把紫苏叶,都熟悉得很。拉拉家常,谁家的亲戚一说就都知道。各家的小子闺女也玩到一起,打打闹闹,有打疼了哭着回来告状的,也有偷糖出去分着吃的。谁身上有几个疤,伙伴简直比自己还清楚。

大家都清清楚楚知道,这时候比三屋人家的时候要热闹许多。但谁家是第四屋人家,又说不清了。

直到一个夜晚之后,三四屋只剩下三屋人家,张家、杨家、刘家,这时才明白过来,那一家是第四屋人家。那一家姓什么呢?

有时是李家,有时是覃家,有时是喻家,有时是龙家,有时是吴家,不一定。

大家说,山里的路有些夜晚会偷偷跑着玩,从那座山跑到这座山。有时,跑远了,天亮前来不及跑回去,就得连带着路当头的人家一起,留在这座山上。这么一说,好像有些道理。那些李家、覃家、喻家、龙家、吴家,细论起来,都住在路的当头。

可如果是这样的话,那为啥别的村子不会多人家少人家呢?

这又说不清了。

三四屋这个村子虽然小,常住的只有三屋人家,可他们到哪里都有邻居。听到说从三四屋来的,鸭蛋山不少村里都有人会嚷嚷着“好久不见,好久不见”,激动地迎出来。

3.岩更

别看鸭蛋山的小山们个儿都不算高,可山谷啊,山坳啊,山溪啊什么的都不缺,悬崖也有。岩更就是一个在悬崖边的小村庄。

说它小,也不小,比三四屋大多了,有十多屋人家呢。十多屋人家沿着山路分布在一片悬崖上,从屋子出来就是一米多宽的山路,不像三四屋,还有宽宽的屋坪。要晒个衣物、萝卜什么的,就从山路那边支起架子,晾出去。于是,花腰带、辣椒串就悬在悬崖上随风摇晃了。

“多危险啊。”外人来到岩更,都要感叹这么一句,“要是……”他们话说半截又不说了——“呸呸”,不吉利。

“要是摔下去吗?”岩更人爽利地把话接过去,大嗓门地问。

来人嘿嘿笑,不说是,也不说不是。

“摔不下去,”岩更人话音得意起来,“上回有人摔下去,是去年谭家那娃娃,追着公鸡要扯羽毛。公鸡嘛,慌了嘛,到处跑,一跑跑到崖边边上,他嘛,追到崖边边上嘛……”

“就掉下去了?”来人紧张地问。

“哪能啊,我们这里的娃娃,追鸡追猫追狗,要是这么就掉下去了,得掉多少下去!他嘴馋,看到崖上长的梨树挂果儿了,要吃果,也不想想自个儿的胳膊能有多长,就伸手去够着摘。就这么着,掉下去了。”

“那……那……那……”来人不知道好问还是不好问,可又实在挂着心,话就吞吞吐吐起来,“后来……”

“后来嘛,我们下工回来,把他捡上来了嘛。”岩更人轻描淡写地说。

“捡……捡上来……怎么个捡法啊?”

“我们这崖边边有棵梨子树,他嘛,挂在梨子树上,吃饱了梨子睡着了,鼻子上挂着个好大的鼻涕泡,啧啧啧—”岩更人说,似乎那好大个鼻涕泡比挂在悬崖的梨子树更吓人,“我们爬下去,把他捡上来了。他那时还小,三岁小娃,要不,搁现在,自己就能爬上来。”

来人拍拍胸口:“还好还好,有惊无险。”

岩更人就笑:“我们喝醉了酒,摸黑走路,都掉不下去啦。”他看看来人,凑近了低声说,“看到那家没,屋顶茅草上盖铁皮那家,他家龙三不能喝酒,一喝就醉。那天一高兴,喝了一杯,歪歪斜斜往家走,这一走吧,脚步一歪歪到崖边边,他知道啊,得往里走啊,可一抬脚—也不知谁放了根柴柴在地上,他一抬脚绊倒柴柴,一个踉跄往崖边扑过去。当时啊,他说他就一身冷汗醒了酒。可奇怪了,那晚月光好,他明明看到脚下就是悬空的崖地,脚却像是踩在岩石上,扎扎实实。”

来人瞪大眼,张大了嘴。这—太不可思议了!

“不可思议吧!我们岩更人,这崖崖护着我们哩。”岩更人看看山崖,崖边种着花,雏菊、指甲花、兰花都有,有的青翠,有的举着小花花,开得正好。他又加了一句,“不过,客人还是要小心一些,你们来得少,不知道崖崖识不识得你们……”

来人刚刚放松的心情又提起来。得,还是赶早下山去吧,山虽不高,这陡峭的崖崖却不矮,这要是摔下去……他打了个寒战。

岩更的悬崖上,从岩缝里长出来的老梨树在风中拍着叶子,哗啦哗啦响。

4.一点墨

一点墨离一碗水不远,十来里地吧。

橘子熟的时节,来一点墨的人就多起来,从船上下来,挑着担,背着背篓,熟门熟路走上那条小石板路。

鸭蛋山里泉眼多,泉水咕嘟咕嘟冒出来,流成小溪,汇成小河,小河又汇集起来,汇成大一些的小河,大一些的小河再往外流,汇入鸭蛋湖里。进鸭蛋山,有赶车的,有挑担的,也有搭船的。鸭蛋山的船都不大,行在山里的小河很便捷。

一点墨在一条大一些的小河边,搭船比绕山路更方便。

这是来得最早的一批客人,他们来得远,说着外地话,拿的货多,停留得不久,吃一顿饭,喝一点儿茶,点好货就走。回去,他们还有很远的路要走。

货是什么货呢?

可不是什么板栗、核桃、茶籽油之类的山货,一点墨,看看这个名字,猜到了吗?

什么?不是卖墨条的!一点墨的墨确实好,但那墨条不是一点墨的墨条,一点墨的墨条是从黑湾那边买来的。黑湾为啥墨条好呢,是因为那边土好。那土黑黝黝的,一看就是好土。好土开好花,好花结好籽儿,好籽儿榨好油,好油点灯冒好烟,好烟做好墨。也是因为这墨好,一点墨才有了“一点墨”这个好名儿。

说远了,说远了,说得太远了。

这个一点墨要说的,不是黑湾的油菜籽儿,也不是黑湾的墨,要说的是画儿。

看到了吗,前边儿说了,橘子熟的时节,来一点墨的人就多了。他们来干啥呢?你想啊,橘子熟了都到中秋前后了,中秋一过,哪个节就快了啊?重阳?不是,说的不是重阳节,是过年,春节!

过年要贴什么画儿?

对喽,年画。

一点墨的年画,那是出了名的好。按当地人的话,那是“名扬八方”!

一点墨的年画,是版画。

木板雕上花,就成了年画的版儿。一块版儿只刻一种颜色的花纹,多块版儿的花纹凑在一起,才成一幅画。把一张纸从一组版儿上一一印过来,缤纷好看的年画就印出来了。

印好还不算完,还得点墨:一点墨管给年画点睛,叫“点墨”。

这么一说,点墨你知道了吧?

一点墨的“点墨”得墨好,墨好,点出来的眼睛才有神采。一点墨的年画大师傅用的就是黑湾的墨条磨出的墨。一点墨的点墨得起动店里的大师傅—一到橘子由青变黄的时节,一点墨的人家就变店家了。放在阁楼上的印版请下来,打井水刷洗一下,趁着阳光好的天气在背阴处晾干。纸早就在纸坊订好了,推着小车去拉回来。颜料该研磨的研磨,该调和的调和,一样一样放在陶罐里摆放整齐。这时候,大师傅才出场清点,指点指点不到位的地方。有些店家,家里的阿公阿爹阿婆阿婶就是大师傅,有些店家得去隔壁请阿公阿爹阿婆阿婶做大师傅。点墨是大事,一幅年画有没有神采,就得看这一笔。万事俱备,小工们(小工们是干小活儿的,不论年龄,全家人—老奶奶、小娃娃们都有活干)上工,先和大师傅一起印年画。

年画印好了,墨条已经在砚台里磨好了墨。大师傅持笔,蘸墨,往印好的年画上一点,点出了眼睛,那门神、山神、土地神、年画娃娃、和气姥姥们就都神气了。

腊月,糨糊一刷,年画贴起来,有了神明守护,一年都顺顺畅畅、乐乐呵呵。

橘子熟时的第一批年画,是最远来的小贩拿走了。再往后,由远到近,大家轮着来。山里山叶缤纷多彩的时节,是一点墨最忙的时候。

到冬月,渐渐没了说外地话的客人,这时候来的,都是远远近近鸭蛋湖、鸭蛋湖原野和鸭蛋山的杂货小贩和杂货铺老板。

进入腊月,一点墨又安静了下来。

版儿还没收拾干净,颜料罐等着清理好,笔、墨也要收拾起来。这一天,一点墨家家的灶屋里要香上一整天。到晚上,把炒好的炒米、新做的米花糖、糖渍的柚子皮,还有酥寸金、糖枣、麻枣什么的—为这一晚,一点墨的主妇们都准备了一道拿手好点心,悄悄送到印制年画的屋子,然后出来带上门。

到第二天早上再去看吧,屋子收拾得干干净净,版儿都清洗好、晾干了,一组一组摞得整整齐齐。颜料罐盖好了,撒出来的颜料都被清理干净了,不打开盖,还以为这是一个个新罐子呢。毛笔收好,盖上了笔帽儿。墨条悬挂好,砚台干干爽爽,洗得锃亮。点心盘子呢,也空得锃亮,一点儿渣都不剩。

墙上,挂着一组年画。

糨糊早已经煮好了,这一年,一点墨的人家贴的就是这组年画。大家说,过年的时候去一点墨,能听到年画里传来的欢声笑语。

那一晚,是谁收拾了这一切呢?

一点墨的人笑着不说话。

有好奇的人,想偷瞧年画印制的屋子里的事。可不知为什么,靠过去瞅一夜,第二天问他们,他们却模模糊糊什么也说不出来,只说看到靛蓝、朱红、青绿、橘黄这样一团一团的色彩。

5.黑湾

说一碗水之前,先说说一点墨的墨条。

一点墨用来给年画点墨的墨条,来自黑湾。黑湾的土黑,格外黑。这么黑的土,却种什么都平平常常,稻子、瓜果蔬菜收成都不比别处多,唯有油菜,花朵开得比别处肥,籽儿比别处结得多、结得大,送到油坊去,出油率当然高。

黑湾的人,靠着油菜籽儿过好日子。

有人家光卖菜籽油,有人家用菜籽油做点心卖,也有人家做墨条—做墨条的是黑老头。

墨条怎么做呢?

首先得有鹿角的瓦罐—其实其他地方也产瓦罐,但黑老头就觉得用鹿角的瓦罐盛菜籽油,点出灯火更亮,产生的煤烟更好,然后要有灯芯草搓成的灯芯,最后还要有土纸做的灯罩。

菜籽油倒进瓦罐里,放入灯芯,点燃,把灯罩低矮地悬挂在瓦罐上方。灯火燃烧,冒出的烟子被灯罩笼住,在灯罩上积起黑乎乎的煤烟。把这些煤烟用刷子刷下来,保存到罐子里。等天冷了,把上好的牛皮胶熬成黏糊糊的液体,掺入煤烟,还放一些香料,继续搅拌,再倒进模具里压成墨条,晾干。

拿起两块墨条敲一敲,当当当—一听声,鸭蛋山那个书生就要喜上眉梢:“上等好墨!”

黑老头做的墨确实好,一点墨那些年画坊的招牌都是用他做的墨写的。不管招牌如何被风吹雨淋,招牌上的字都清晰如故。

可惜,这上等好墨,黑老头不肯卖给书生。做墨条费时费事,他每年做得不多,只肯供给一点墨的年画坊。偶尔有郎中来,能分走几根—郎中们用墨条治肚子痛哩,也不知道怎么治的。

书生找黑老头,不知找了多少趟,也不管用。

“写字,多浪费。写一页字,能点多少墨!”黑老头说。黑老头喜欢年画,看那红红绿绿的,多好看,多喜庆。那墨点在年画上,多能压得住色。

最后还是山神老头儿给他弄了一根墨条。山神老头儿先去鹿角,找瓦伯要了上好的瓦罐,用瓦罐换得了一根墨条。山神老头儿为啥要给书生换墨条呢?他让书生给他写对联。也不知道为啥,他就觉得书生写的字好看,不光自家门口贴着书生写的对联,还要了好几副对联送朋友。

书生拿着墨条,爱不释手。

听书生说,用黑湾的墨条磨的墨,写出的字在漆黑的夜晚会透出淡淡金色光亮,不用灯也能模糊分辨出来。更重要的是,用这墨每写到“春”字时,字都会抖一抖,从那黑乎乎的字上冒出一丛金黄的油菜花来,就像那金灿灿的油菜花盛开在黑湾的黑土地上。

隆冬时节,屋外寒风呼啸,屋里,书生坐在炉火边,写下一张又一张“春”字。

6.一碗水

一碗水是一个平平常常的、好看的山村,村庄依山而建,村头有棵大树,大树下有井,井水清甜。大家喜欢和一碗水的人打交道。去那儿做点儿买卖,换点儿什么,都公道得很,不叫人吃亏。

一碗水有集。赶集的时候,集市就从大树下沿着石板道往里排开。一点墨的年画不零卖,附近的人买年画,都到这个集上来。黑湾的菜籽油,也挑到这个集上来卖。离得远的,也肯多走五里十里路,到这儿赶集。蜂蜜、糖糕、银器……一碗水的集什么都有的卖。

一碗水的集,人人都和气。偶尔争执几句,就被叫到大树下,舀一碗井水,一人分半碗喝。奇怪了,井水喝下去,争执的人不争执了,卖布头的说要让三寸,买布头的说要添几个钱,乐呵一笑,又高兴了。

卖布的老钱就爱来这里卖布。

山里人一般不买布,自家就能织的东西,费那钱做什么呢?种点儿棉花,纺点儿线,织布机嗒嗒嗒忙活一阵,不就有布可以缝衣裳了吗?但也有想买布的时候啊,你看,老钱的布一摆出来,那樱桃红的花布,颜色多鲜艳,自己染不出这样的花布呀。还有那小南瓜花纹的橙色布料,缝个小衫走在青碧一片的山野里,会多好看。于是,就要买布了。

你扯三尺,我要五尺半,人有高矮胖瘦,一件小衫,大家要的布料不一样多。

扯布就扯布呗,老钱的尺子一量,大剪刀剪个小口,用力一扯,三尺、五尺半的,就都扯下来了。可大娘们总觉得老钱的剪刀口往里斜了,少扯了给她们。

怎么可能!老钱憋得脸红脖子粗,拿着尺子给她们量。量来量去,没少啊。大娘们又拿过尺子左看右看,看得老钱气呼呼的。

在一碗水卖布就省心多了,不满意,走,去喝一碗水。

一趟集下来,老钱肚子喝得滚圆,但他乐意。做买卖,凭的就是心地,他老钱从没动过歪心眼,卖布从不少一厘。布能少吗?大家都卡着尺寸买布,少一厘,那衣衫缝出来就要紧一分,能好穿吗?

老钱卖布卖得高兴,散集的时候,总要从剩下的布头挑一块最好看的放在井沿上。布头放一晚上就不见了。谁拿走了呢?一碗水的人都说没拿。他们说没拿,大家信。那花布头去哪儿了呢?

谁也不知道,只知道井沿的大石头越来越斑斓好看了,井水越来越甜了。

7.岩门口

岩门口在老岩山的山头头上。老岩山上石头多,别处的石头是一块一块的,这儿的石头是一片一片的。片儿石好啊,好修房子。岩门口的房子都是岩石片盖成的。石片儿盖的房子厚实,厚实的房子夏天凉快,冬天暖和。岩门口的日子过得舒坦。

用石片儿盖房子盖得顺手了,大家闲着无事,在村口盖了个门楼。门楼盖得神气,人人来岩门口,要从石头门楼下过。

奇怪了,有了门楼,居然慢慢有了城墙。

一个村子要城墙做什么?

一问,谁也没去盖城墙。但城墙围着,冬天暖和不少—岩门口在山头头上,风大,北风一来,连个背风的地方也找不着—现在好了,哪儿都能靠墙一蹲,晒太阳了。

为啥要靠墙?

太阳晒着石墙,石墙暖和呀,靠过去热乎乎的,舒坦。

村里人不觉得什么,但外面来的人进了门楼就皱上眉头了。明明进了门楼,杂货店在左边那条石板道上,怎么到右边去了呢?

杂货店老板笑着说:“难不成我还能挪屋子?”

来人也觉得自己记错了,在杂货店里买两斤片儿糖,再买一斤麻枣,沿着右边的石板道儿进村去看亲戚。可是,往里走到岔道口,应该是挨着墙头种了指甲花的人家拐过去。那家人家呢?一望,怎么到岔道那头去了!这儿左拐糊涂一下,那儿右拐糊涂一下,走不了多远,就彻底糊涂了。糊涂了怎么办?来人破罐子破摔,干脆一闭眼,觉得哪儿顺眼就往哪边拐。七拐八拐,他一抬头,这不就是他三姑家吗?

三姑坐在门口的石板台阶上,正乐呵呵地冲他笑。

一问三姑,三姑却笑他:“屋子还能走?我们这可是石板的屋。”

想想也是,兴许是自己来得少,记错了。来人拍拍脑袋嘿嘿笑。

回去,当成笑话一说,他才知道,这进了岩门口找不着道的事儿,去过的人都碰上过。

“岩门口的石板儿爱走动,你看那石头墙,他们自己都说了,是石片儿自己盖起来的。”大家凑在一起,悄声说话。那个“他们”,自然说的是岩门口的人。

“还有啊,”一个老头儿说,“你们没觉得奇怪吗,那门楼,位置也换呢。”

“是了是了,我明明从竹林过去,应该就到门楼了,却往东走了半圈才找到门楼走进去。”

“听说,老歪去了岩门口,进不了门楼。”

“老歪嘛,心眼儿歪,就该进不去—莫非,这—”

大家相互看看,不说话了。

岩门口的人也发现了,凡属不受欢迎的客人(心眼子不太好的)都进不来他们的石头城堡。让他们烦的客人(心眼子倒不坏,可话儿多,又碎,烦得很)呢,进来了,在巷道间转一圈,又直直地从门楼出去了。

他们安安心心待在这石头的围墙里,安安稳稳地过日子。

大家呢,也爱去岩门口。“那岩门口的屋子哦,走迷宫似的,这儿、那儿,每次去,都不认得道了。左走,右走,随意走。”爱去岩门口的人说。走得高兴了,总是会遇着点儿什么让人高兴的事—有两个多年不见的朋友,居然在岩门口遇着了—高兴的事嘛,大家当然都笑。

岩门口的石板城堡里,常常传出一阵一阵的笑声。

山里的石头常常是沉默的,可岩门口的石板,你敲一敲,声音又脆又亮,简直不像是石头发出来的。

8.巴了大山

巴了大山,名字神气吧!

巴了大山没有村子。为啥没有村子呢?来,你过来点儿,我小声告诉你:“因为山小—不过啊,不过啊,山虽然小,但山上东西可不少,没见过哪座山,花啊草啊这么个样样,几乎是叠着长起来的。”

是呀是呀,要论草木繁茂,鸭蛋山就数它了。草药郎中们,最爱来巴了大山。艾草啊,金银花啊,茯苓啊,木姜子啊,天麻啊,杜仲啊,七叶一枝花啊,云母香啊,只要是鸭蛋山数得出名字的、有的,这里都有。不光有,还长得格外好。

附近的阿婆阿婶小姑娘们也爱来这里。一下过雨,那蘑菇比赛似的一个劲儿往外冒。尤其是小姑娘们一唱歌,脆亮的歌声一响起来,蘑菇更是摘都摘不完。

巴了大山最喜欢的一首歌是这样唱的:

巴了大山哦—

好大的一座山。

山尖尖哟,戳破云哦—

山座座哟,占下地哦—

这么一唱啊,你就会看到整座山上的树啊,草啊都轻轻摇摆起来,蘑菇就不用说了,钻啊钻啊钻个不够。最叫人开心的是花儿了。漫山遍野的花都开起来,迎面都是扑鼻的花香。在巴了大山待一天,不光背篓满了,人也香了。

走在回去的路上,阿婶们都哼着歌:

巴了大山哦—

好亲的一座山。

山花花哟,开满地哦—

花香香哟,香满个人哦—

那花香就一路跟着这歌声飘啊飘啊,飘进村庄里,飘进溪渠里。等到天黑下去,月亮上来,你去看,满路都是粉的、白的、黄的、紫的、蓝的花瓣。

可惜,等树上的叶子落了个七七八八,怎么唱都不管用了。

一入冬,第一场雪下来,巴了大山吹一场大风,沉静了,就像是打了个大大的哈欠,睡着了。一场一场雪落下来,积得一层比一层厚。风也从这里绕过,巴了大山没有一点儿声响。等到来年,鸭蛋山野的第一朵桃花盛开,巴了大山像是从梦中猛然惊醒过来,风吹拂,雪消融,小溪潺潺流淌。春来啦,巴了大山醒啦!

各种新芽芽爆出的巴了大山,毛茸茸、清新新的样子,好可爱啊。

等着吧,等着“巴了大山哦,好大的一座山”再次响起来。

9.栗子冲

栗子冲嘛,当然出栗子。栗子冲的栗子,怎么说呢?要说就只能说“格外粉,格外甜,格外好吃”。怎么粉、怎么甜、怎么好吃,栗子冲人就说不出了,只管把栗子往人面前送:“你吃个,你吃个就知道了。”

往口里一尝,人人都抿住了嘴。

栗子冲的栗子,说不出的“格外好吃”。就是那些能说得玉兰开花的老婶子,吃下这里的栗子,也只能张口结舌地说上一句:“格外粉,格外甜,格外好吃。”

人们说,栗子冲的栗子是老实栗子,是闷头香。

栗子成熟时节,来栗子冲吃栗子、买栗子的人多。大家买了栗子,都要拐到老赵家去带一盏灯笼。老赵扎的灯笼花样多,荷花灯、兰花灯、指甲花灯、兔子灯、公鸡灯、小鸡灯……大大小小,各样都有。

老赵个儿不高,不爱说话,见天总一副笑眯眯的样子。

“老赵,这个灯咋样?”

“好好,这个灯好。”老赵拿起这人说的小鸡灯,拿下灯罩,点上,再罩了灯罩,放回桌面上。奇了,那平平无奇的小鸡灯一团暖黄,一路叽叽叽地往前跑—灯底下有咕噜咕噜的小轮子呢。

来人笑了:“就介个,就介个。”山里人家,哪怕隔一个村儿,口音也总有些许不同。这人,可不就把“这个”说成了“介个”。

小鸡灯拿走了,后来的那个人不高兴了,他也想要一盏小鸡灯。“你就不能多做两盏吗?”他说,“我家小子说了两年了,想要小鸡灯,一直没买上。”

老赵抱歉地笑着,拿过公鸡灯:“要不,您个儿看看这个?”他爱把“您”说成“您个儿”,觉得这么说客气。

这个“您个儿”气儿没消,没好气儿地说:“去年就带的公鸡灯。”

“今年的不一样。”老赵好脾气地解释。

“有啥不一样?”来人看看老赵,“不就是一点灯就喔喔叫嘛?它一叫,闹得我家公鸡也叫。我家公鸡一叫,闹得村里公鸡也叫—也不知这些公鸡咋的了,听到别家叫自己就得仰脖子—那一个热闹!”他说得笑起来。大晚上的公鸡叫,这个热闹可难得了!

“这个不叫,不叫。”老赵说。

“不叫?”来人不说话了,怀疑地看着老赵。不叫能算公鸡灯吗?哪有公鸡不打鸣的?

老赵依旧是笑眯眯的样子,取下灯罩,点上灯,再罩回灯罩,放到桌上。奇了,奇了,明明是一只样子普通的大公鸡,那灯一亮起来,它的每片羽毛都像是镶上了金光—金光灿灿,气宇轩昂!

这么着的一只大公鸡,确实不会随口就喔喔个啥。

来人满意地提着公鸡灯走了。他还不知道哩,这个灯也还是要打鸣的—哪有公鸡不打鸣的,只不过时间不一样。这是金鸡灯—金鸡一出天下亮—它只在晴天的日出前打鸣。有了这盏灯,他家小小子能报天气了。

再来一个人,要买去年那样的兔子灯。老赵摇摇头,兔子灯倒是有,但跟去年的不一样,去年的会跑,今年的不跑,会笑。

“笑好,笑好。”这个人哈哈大笑,十分满意。唉,别提了,去年那盏兔子灯,一点上就跑,一跑他家大妞就追,一追就追进山里。干了一天活,他还得去追他家大妞,追了他家大妞还得去追兔子灯。这个多好,往那儿一放,笑得人打心眼儿都是甜的,不光不累人了,还解乏—谁心里甜了不松散啊,一松散可不就缓乏了。

这么好的灯笼,价格可贵吧?

“不贵不贵。”老赵报的价,都是几个钱的事情,弄得买灯笼的人都有些不好意思。老赵只好多解释几句:“都是些寻常的物件儿,纸啊,布啊,篾片片,不值几个钱,就是一个手艺。”

就是手艺值钱!

来人也不多说了,到下回来栗子冲,总要多带一点儿什么,有些是三两块糕点,有些是一点儿布头,有些是半斤芝麻,有些是一把花豆,再加一句话,“不值几个钱,见个鲜”。老赵也不推辞,高高兴兴受着。

老赵的灯笼也有贵的,有一盏老鼠娶亲的灯笼,一点上,就能见着穿着红袍子的老鼠们敲着锣、吹着唢呐、抬着嫁妆一对一对走过,还能见到掀起花轿帘子的老鼠新娘呢—多俊的新娘子,描了眉,抹了胭脂,手腕还戴着一对金晃晃的大镯子。这盏灯笼卖了一颗滴溜圆的小珍珠。老赵表示,半颗就够了。倒让买灯笼的蚌丫头很为难,她的珍珠都是圆的,哪有半颗半颗的呀。半颗珍珠,多难受。老赵这才没多说啥。

做好的灯笼,老赵都挂在院子里。人家的篱笆下种满花,他的篱笆上挂满灯笼。谁要买灯笼,篱笆上去挑就好了。

不过,有两处灯笼是不卖的,一处是挂在院门上的两盏花灯笼,不是灯笼有多花,是灯笼点亮后会投下层层叠叠的花影,还有一处是他屋子里的栗子灯。栗子灯不是栗子做的灯,而是用最素的香纸做的栗子形的灯。香纸是一种土纸,粉白的颜色,有一点儿淡香。

花灯笼不卖,人人都理解。挂在院门口,当招牌,当幌子,能卖吗?但那栗子灯……栗子灯本来没人想买,满院好看的花灯,才瞅不上这平平无奇的栗子灯呢。可既然不卖,那—一个个都要瞅瞅看。瞅也瞅不出花样来,就是一盏平平无奇的栗子样儿的灯,香纸糊的。看得多了,也有人看出门道来了,敢情这盏灯没有灯骨儿,也不见灯罩的缝儿—没缝儿,怎么拿下灯罩啊?不拿下灯罩怎么点灯啊?

问老赵,老赵笑着不答。

白天,他多在院子里做灯,晚上,他就在这盏栗子灯下忙活。

10.八吉

去八吉要在月圆的夜晚去。

八吉在糖枫山的南边一点儿。从北过来,一出那片枫树林,就能看到八吉茂密的竹林了。八吉是竹子的海洋。风吹竹海,海荡碧波。那小小的几户人家,在竹海之中,就像是行驶在海中的船。

对,船。胆小的人一定要赶在月亮出来之前穿过竹海,到村里去。站到院子里,你就不用怕啦。

月亮一出来,月光洒下来,竹海就真的成了一片碧波荡漾的大海,波浪高高荡起,又低低落下。那一家一家小院,成了一艘一艘航船,随着波涛起伏。胆大的人只管到浪尖上去奔跑吧。不要担心沉没,只要你跑得足够快,浪尖就会托起你。

什么,跑不快怎么办?

跑不快—那就被浪盖住了,盖到竹林里—水在哪儿呢?没有了水,只有密密生长的竹子。仰头看着从细长的竹叶间落下的月光,耳朵听着林梢传来的笑闹声,眼皮不知不觉就沉重起来,闭上了,闭上了……在梦里,掰弯一根竹子,把自己弹上浪尖,奔跑吧!

月亮落下,初升的太阳照耀山野,各处的村庄里,公鸡打鸣,狗在叫,牛摇动脖子上的铃铛,热热闹闹。只有八吉,这一天,鸡不叫,狗不闹,连最细的竹枝也都不摇,只有呼噜一声接着一声,像那海浪涌动的余波。

11.盐井

说起圆月夜,就不能不说说盐井了。

你去盐井看,看到的是从山顶往下一层一层的“梯田”。只是别处的梯田春绿秋黄,盐井的梯田一年四季都是一个颜色—雪白雪白的。那白的,不是雪。盐井从来积不住雪。

你走近去看,盐井的梯田根本就不是田土,是一层一层的岩板,岩板上铺着白色的细沙—那是细沙吗?你蘸一点儿尝尝:“咸!”

当然咸,不然这地方为什么叫盐井呢。那白白的“细沙”,是细腻的盐粒。

盐井的山顶有一眼泉。圆月夜,泉眼涌出来,沿着一层一层岩板往下流淌。岩板积水的地方被风吹着,被太阳晒过,慢慢水干了,就留下了盐。

这是上好的盐,咸里透着丝丝儿甜,不像有些粗盐,咸得发苦。

不过,鸭蛋山的人一般不去盐井取盐,只在逢年过节的时候,要做点心了,就扎一把干净的小扫帚,来这儿扫一点儿盐。平日里用盐,杂货铺有的卖。来盐井取盐的,是山里的兽,还有鸟和昆虫们。白颊噪鹛脖子一仰一仰喝着盐井淌下的水,旁边就是一只小菜粉蝶,再过去几步,是几只山羊。大家在这里,各喝各的水,各舔各的盐,你不吃我,我不吵你。

鸭蛋山的人说,人占了够多的山,占了够多的地,就把这块盐井留下来,给兽们,给鸟们,给昆虫们。

不光鸭蛋山的鸟兽来这里喝水,鸭蛋湖和原野的鸟雀们都来这里喝过盐井的水。外人来鸭蛋湖,都说这儿的鸟雀叫声—“多甜啊!”

12.二两岩

没有不喜欢去二两岩的孩子。去过二两岩的孩子,一个个似乎就成了大力士,说话声音也亮了,干活也敢下力气了。

二两岩是一个山谷,山谷里有一片好草地,叶片柔嫩肥厚,用力一掐就能掐出汁来。羊群来了这里,头低下去,拔都拔不出来,不吃到肚子滚圆决不抬头。所有来这里的羊,回去的时候都是慢吞吞的,吃太饱,走不快。

老农们路过这里,都要蹲下来捻一把土,闻一闻,甚至舔一舔,感叹一句:“好土啊。”

肥沃的土,上好的地,才能长出这样肥嫩的草。羊来这儿是吃草的,孩子来这儿是要干吗呢?

你要没来过,就肯定想不到。

二两岩除了上好的草,还有大块大块的岩石。二两岩嘛,这个“岩”就是岩石的岩。二两和岩石放在一起,简单明了,意思就是这里岩石重二两。

“那—么大一块的岩石,只重二两吗?”头一回来这里的人都要这么问一句。当年雷大就问过,得到肯定的回答后,他把这里的石头都举了一遍。

孩子们来这里,就是为举这些小屋子一般大小的岩石。

孩子们举起岩石,一个个哼哼哈哈,觉得力量在胳膊里长起来了。把那小屋一般大小的岩石轻而易举地举起来,多痛快,痛快到连自己都要羡慕自己了。

来这里的孩子,个个似乎都是大力士。他们笑闹,互相谦让。作为力量巨大的人,要学会谦让。他们来之前,不知听大人们说过多少遍,谦让才是力士之所为。于是,就看到一群孩子举着巨大的石头,踮着脚,侧着身,相互问着好,然后叽叽咕咕大声笑。

外人觉得有些可惜:“这么好的地,石头又轻,把石头挪开,种一些豆子瓜果粮食,加加餐也好啊。”

鸭蛋山的人其实也想过把这里的石头挪开,挪到贫瘠一点儿的地方去,把这里开垦出来。可是,那些大石头一靠近山谷的边缘就变得重起来,要不是退得快,几乎要被压在石头底下了。没法子,看来这二两重的大岩石也喜欢这片地。

“把这片地让给孩子们。”鸭蛋山的人说。

是啊,能给鸟兽昆虫让出盐井,当然也舍得给山里的孩子留出这片好地。

好地养出好孩子。

13.枣子坪

枣子坪枣树多,一棵一棵长得怒气冲冲,满身的刺儿又尖又硬。枣子就更别提了,想结就结两三个,又苦又干,挂在枝头,鸟儿们都绕着飞。

偏偏枣子坪的枣树又多,一棵一棵占了好大一片地。

也有人来这里伐过树,打个小桌小凳小柜子什么的。枣木是好木,木质密,打出来的家具耐用。可这枣木的小桌放碗,碗容易掉,做的小凳坐上就摔跤,做的小柜子—唉,别提了,放进去的衣服再拿出来穿,怎么穿怎么别扭,一别扭,人就好生气,说话做事跟枣树似的带着刺儿。渐渐地,没人来这里砍枣木打家具了。有烧炭人来这里伐木烧炭。炭是烧好了,但人家买回去放进火塘,老是爆出火星,不是烫到手,就是把衣裳烫出一个个小洞。买炭的人生气,烧炭人赔礼又道歉,自然也就不来了。没人来,这枣子坪的枣树枝条更是四处乱长,简直在这里长成了一个大刺团儿。

一天,一个找羊的小孩走到枣子坪时,天已经黑了。初一不见月,黑灯瞎火的,他没认出这片枣林来。

他又饿又累,一屁股坐在路边。伸过来的枣刺儿扎到他的背,他也不在乎。

“我的羊丢了。”他说。他也不知道自己是和谁说话,他就想说一说话。“我找了好远……那只羊……那只羊可烦了,老不听话,老是要找它……”小孩说得委屈劲儿上来了,呜呜哭起来。

他背后的枣树林似乎有风从林里穿过,一阵窸窸窣窣响。

一个什么东西伸到小孩的手边,小孩一摸,一个枣子!他摘下枣子放进嘴里,枣子发干,还苦,可总归是点儿吃的啊。小孩把这颗枣子吃了。

似乎又有一阵风从枣树林里穿过,又是一阵窸窸窣窣声。

什么东西碰碰小孩,他一伸手,又摘到一个枣子。咦,似乎没那么苦,也没那么干了。他吃下了第二个枣子。

第二个枣核吐出来,枝条送来了第三个枣子。

第三个、第四个……枣子吃着吃着甜起来,干还是干,但不是那种粉絮似的干了,是那种干枣似的干了(枣子在枝条挂那么久,早就挂干了)。肚子没那么饿了,他才觉得冷。这秋夜的风,已经很凉人了。他揉揉鼻子,打了个喷嚏。漆黑的夜里,喷嚏声传出好远,似乎震得身后的林子都抖了抖。

林子里响起一阵噼里啪啦的声音,然后有什么东西落在他面前。他手一伸过去就知道了,是树枝!他带有火石—哪个放羊的小孩出门不带着火石呢—有柴火,有火石,火,生起来吧。

火焰燃烧起来,小孩不冷了,不怕了,高兴了。一高兴,他想唱歌了。唱什么呢?

“枣树林,枣树林,最亲最爱的枣树林……”他唱道,这是他常听妹妹唱的歌,不过,妹妹唱的是花儿,指甲花、芭蕉花、玉兰花什么的,他不唱花儿,花儿又没给他吃的、给他火堆,他唱枣树林,“枣树林,枣树林,最美最香的枣树林……”

小孩的嗓音不甜也不脆,粗粗咧咧的,像鸭子的嘎嘎声,但那歌声里却有着掩藏不住的满足和开心。他唱呀唱呀,不断有枝条落进火堆里,火焰一直在燃烧。

秋夜的寒风里,暖烘烘的火焰,快快乐乐的歌声。小孩看不到,在黑暗里,枣树们随着他的歌声摇摆起了枝条。

小孩唱累了,歪在火堆边睡着了。他睡得可香可香了,香到他阿爸找过来,抱着他回了家,他都不知道。

第二天清晨,枣子坪附近的村庄里,人们闻到一股清爽的花香。

啊,那片倔强、别扭的枣树林,一根根枝条上开着一串串金黄色的小花—这里的枣树开花啦!

寒风吹不落那些花,雨点打不落那些花,枣枝上的枣花一直开到夏天,开成了小枣儿。小枣儿长大,越长越大,在秋阳里蒙上一层红晕。

这枣子太诱人了,有人试探着摘了一颗。

“好甜!”他嚷嚷起来。

枣子坪的枣树结出了这一片最甜的枣子。一到秋天,泽泽总要来这里摘一篮子。

她坐在她的鸭蛋湖边,咬开一颗枣子,一阵歌声从枣子里跑出来:“枣树林,枣树林,最亲最爱的枣树林……”

那歌声,鸭子的嘎嘎声似的,粗粗咧咧的。泽泽大笑起来。

枣子坪啊枣树林,别扭的枣树林。

什么?

那个小孩的羊找到没有?

当然找到了。也不算是找到的,小孩出来没多远,羊就咩咩叫着从另一条道上回了家。

14.灯盏窝

灯盏山的山顶,有一个石窝。这个窝就是灯盏窝。

灯盏山原本不叫灯盏山,叫一个别的什么名字。自从老灯家来到这里,灯盏窝才被叫成了灯盏窝,灯盏山也就成了灯盏山。听说,老灯家也不姓灯,是姓然还是什么的,但大家都管他家叫老灯家,没别的,他家擅做灯盏。

灯盏,你知道吧,盛油点灯用的那个小碗,很多都有个高脚—灯点得高,照的地方多呀。

灯盏窝旁边有一条山溪,溪边就是老灯的一眼窑。捏好的灯盏,就在这眼窑里烧制成陶。老灯的灯盏多是陶灯盏,偶尔才做一点儿瓷灯盏。灯盏烧好了,还不能拿到集上去卖,还得在灯盏窝里晒一天。

当年,老灯就是一眼瞅中了这个石窝窝才在这儿待下来的。

“我老灯头,一辈子和灯打交道,要说我对什么最知道,就是光。”他说。

老灯的灯盏从不交给小贩卖,都是自己挑到集上去。他卖灯盏卖得可仔细了,家里几口人,屋子是什么屋子(瓦屋还是茅草屋),有没有火塘,晚上习惯干点儿啥……都问个清楚了,这才从大大小小的灯盏里挑一盏出来,给人家。他卖灯盏,都是他挑,不兴人家挑。问他,他就说,光不一样,家里人多的,光得散出去,家里人少的,光得聚得拢,这些讲究,都各有缘由。

老灯卖灯盏,一次二十个。

多了,没有。

“为啥呢,多也是烧一次窑,少也是烧一次窑,为啥不一次多做一些?”没买到的有些不高兴,等了这许久,等个两手空空(能不久嘛,卖一盏灯盏,问一堆话)。

老灯就嘿嘿笑。唉,不用他说,大家也知道,灯盏山的灯盏窝,一次就能放下二十盏灯盏。

买不到老灯的灯盏,就不用灯盏了吗?当然不,灯盏这个东西,说经用也经用,一个能用好些年。说不经用,也不经用,猫跳一下,鸡扑一下,哐当—就得买新的了。买不到老灯的灯盏,就买别家的。卖瓷器陶器的摊位,几乎都有灯盏卖,比老灯家的还便宜,比老灯家的有式样(老灯家的灯盏都一个样儿,最老式那种,一个高脚上一个灯碗,灯碗有个嘴,只大小不一样。也不知道这一个款式的灯盏怎么就有些能聚光,有些能把光散出去),就是没老灯家的亮堂。

真是奇了怪了,一样的灯油,一样的灯芯,放到老灯的灯盏里,点上屋子里就是亮堂。

老灯很得意,他说,都是因为灯盏窝有光。

一两老酒下去,老灯就要说说当年的事儿。

“冬天嘛,冷得很,下了雪。雪后天晴,我开门去拿柴火。一开门,我就看到门口有一串脚印,整整齐齐,清清楚楚,也不知咋的,就跟着脚印出门了。脚印一直领着我往前走,走啊走啊,走到这山上的石窝边。你想啊,山下都积了雪,山上能不积雪吗?山上积雪厚,这个石窝窝却一点儿雪也没有,像是汪着一窝水,摸一摸,没有水,石窝里是温的—一团银的光!”

老灯就是被这“银的光”留住了脚步,在这里安下了家。

再问那脚印是什么脚印,老灯就不说了。一斤老酒(他的酒量大,有一斤,再多就说什么也不喝了)下去,他也不说。

不说归不说,谁不知道呀,老灯那简简单单的灯盏边儿,都细细地画着一只小狐狸。有人说,晚上去灯盏窝,能听到老灯家有一屋子的说笑声。

老灯家就一个老灯,哪来一屋子说笑声呢?

来人就不说话了,露出一副“你怎么这也不知道”的表情。

灯盏窝的灯盏,点上就是要亮堂不少哟。

15.石鱼山

石鱼山是一座小山,有四条溪水从山上流下,绕着山脚汇聚成一条河往南流往鸭蛋湖。

山脚被溪水环绕,只在南边有一座小桥。

去石鱼山的人很少。石鱼山上没什么好采的,连柴火都少。这是一座石头的山,满山岩石,只在石缝处有一些灌木生长。这里的草木少得可怜,少到人们都不忍心从这里捡走一根枝条。

石鱼山的岩石是黑石。黑得太厉害了,反而在日光下泛着一种银灰的颜色。把黑石凿开一层,可以看到石上印着鱼痕,鱼鳞、鱼鳍都清清楚楚。

露在日光里的鱼痕,会在月光里消失。人们说,鱼儿去了溪水里。

很少有人来石鱼山。偶尔有人来,都带着凿子,叮叮当当敲打一天,待上一夜,然后离去。他们说,清晨看到鱼痕不见的那一刻,似乎自己心里也有某种沉甸甸的东西消失了。

上山的人,脚步沉重。下山的人,脚步轻快。在山下的小桥上,只留有往山上走的脚印。

16.大树岭

大树岭就像它的名字一样常见,是一个不打眼的、普普通通的小村—山里少大树吗?不少,山里大树多得很,很多山都有叫“大树”“大树下”“大树边”“大树那块儿”的地方。岭呢,那就更多了,每座山都有一个岭啊。

大树岭靠近山岭,在山的南坡上。

村子很小,就三屋人家。东边打头儿的人家屋坪前面有一棵大银杏树。这就是大树岭的大树了。

三屋人家,每家都养了狗,东边那家是一条黄狗,西边那家是一条黑狗,中间那家养了一大一小两条花狗,猫只有一只,三家共养。猫进哪家都有饭吃,饭里要有鱼。家家都备着猫来,所以家家都晒了鱼干—现捞是来不及的。鱼从哪儿来?山溪里有鱼,去捉就是了。西边那家的小小子,捉鱼厉害,谁家一时缺了鱼,都上他家拿一点儿。鸡每家都喂了,每家都喂着好几只母鸡和一只大公鸡。每天清早,公鸡的打鸣声每遍都要响三轮,总是由东边那家的大公鸡起鸣,直到西边那家的大公鸡结束。大树岭位置高,喔喔声在晨雾里传出好远好远。鸭子没喂,倒是东边那家的老阿婆从集上捉回来一只鹅。说是老阿婆喂的鹅,其实总是西家那小小子管着。他去山溪捉鱼,出门时都要吹一声口哨。他那口哨一响,鹅就吧唧着大脚板出来了。

东边这家的老阿婆能干,一样米都能做出十样点心来。逢年过节,做五彩饭,做艾叶粑,做糖冬瓜,甚至打糯米团糍粑,都少不了请老阿婆坐镇。

中间那家的阿叔是个山里通,他从山里回来,背上的背篓没空过,不是捡了半篓山果子,就是捡到半篓蘑菇。他家阿婶分一分,哪家都能尝到。

西家的大娘手巧,会织布,会绣花。中间那家的小闺女,衣衫衫上的花都是她飞针走线绣出来的,绣的果子红艳艳,绣的花朵喷喷香。

就这样一个小村子,数来数去都没什么特别的。

唯一能说道的,是村头那棵大银杏树。一到秋天,这棵银杏树像是收了一树阳光,金灿灿地在风里哗啦哗啦响。银杏果儿,小闺女都捡到篮子里,交给老阿婆。老阿婆在铁锅里炒一炒,放到大树下。晚风吹起,三家人闲来无事,坐在树下说说话,随手拿一颗炒白果磨磨牙。

就这样一个小村子,山神老头儿喜欢来这里。

他常常在夜晚来。三家人都回了屋子,他就坐在大树下,看夜幕里的山野。在他身后,窗子露出点点灯火。母鸡在鸡笼发出睡梦中的咕咕声;狗踩翻了盆子,发出哐当一声响;小闺女喊来小花狗,嘀嘀咕咕说话;小小子拿出小刀,在削一把木勺;西屋的窗下,织布机在嗒嗒响;老阿婆的灶屋里飘出阵阵甜香—大叔今天摘的浆果多,熬一点儿果酱。猫跳下窗子,悄无声息地踏着刚刚洒下的月光过来,爬上银杏树。

山神老头儿坐在银杏树下,看着他的山野在圆月下勾勒出轮廓。他知道,他的山野,有很多这样的大树,有很多岭,有大大小小很多村庄。他知道很多神奇之地,知道很多神奇之物,他问自己,为什么坐在这里?

他摇摇头。

他突然笑起,这种平常是一种伟大的神奇。

他坐在树下,心安无比。

不一会儿,树下响起山神老头儿那高低起伏的呼噜声。猫在树上,喵地叫了一声。三屋人家的灯火次第熄灭了,沉沉睡入黑暗中。

银杏树的树叶,在黑夜里一点一点亮起了金黄的光亮。