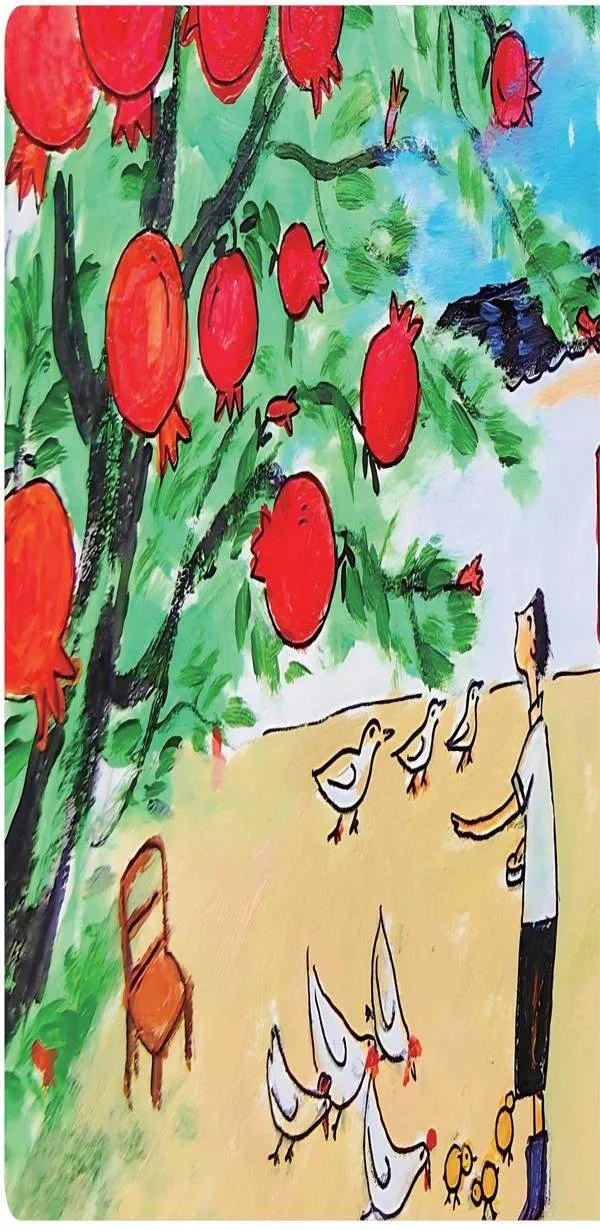

我家的石榴树

2023-04-12胡明宝

我家的石榴树是我爹种下的。

多年前,我家天井里有一口十米深的水井,是爹娘用一个夏天的零碎时间掺杂着数不清的汗珠子淘挖出来的。井水清冽甘甜,本来吃水浇菜挺方便的,没想到七八年后,这口井便在一个暴雨肆虐的夜里,大吼一声“埋葬”了自己。娘的心也塌了一片,她认为兆头不好,颇有些疑神疑鬼、提心吊胆。爹看着曾经的心血被埋在了暗无天日的地下,心里自然也不好受。但他安慰娘说,吃水浇菜早就有自来水了,一口井日子久了,就像人上了年纪,总有撑不住的时候。塌了就塌了吧。

爹用三天工夫把水井留下的深坑彻底填平了,又不知从哪儿移来一棵小孩子手腕粗的石榴树栽在曾经的井口处。至此,娘才微微舒了口气,像是把心里空缺的那一片补上了似的,又像是栽了一棵神树,将可能到来的“厄运”镇住,从此放心了。

这棵石榴树也是天井里唯一的一棵树,它大概知道自己是独苗,整天昂首挺胸的,像每次都考第一的小学生。第二年,石榴树便长到一人多高,树头错落而蓬松,像一朵盛开的绿色大花,带刺的枝条无拘无束地舒展着,一副无忧无虑的样子。

第三年春天,一些纷纷扰扰的枝条被爹剪掉了,“理发”后的石榴树给人的感觉更加清爽,像个精力旺盛的半大小子。进入五月,石榴树浓密的绿叶间突然左一朵右一朵迸裂出大红色的花儿,把石榴树打扮得喜气洋洋。一树的花瓣如吹响在初夏的喇叭。你仔细看,仔细听,仿佛能听到嘀嘀嗒嗒的声音从金黄的花蕊里传出来。这些喇叭能连续不断地吹奏一个多月。有时候,我下午放学回家,顶着燥热的夕阳替我娘喂猪喂鸭,偶尔一抬头,还会发现一两朵花乐滋滋地朝我嬉笑。石榴花要比桃树、梨树的花期长得多。特别是桃花太娇气,占据枝头十天左右就零落成泥碾作尘。石榴花虽然比桃花还鲜艳,但不娇气,有一种“任凭风吹浪打,我自闲庭信步”的气度。

蜜蜂在石榴花蕊上频繁起降,整个石榴树便像一座繁忙的机场。蜜蜂嗡嗡着,翅膀上闪烁着金色的光芒,隐身在石榴花里忙碌。也许是石榴树身处天井、环境闭锁的缘故,我从没见过蝴蝶在石榴花间喧闹起舞的样子。我为蝴蝶遗憾,但又感觉蝴蝶太胆小,没勇气,我家并非庭院深深,稍稍扇动翅膀,就会飞过矮墙,置身一片深绿火红的风景,可它们竟然不敢?!

这一年,石榴花还没完全从绿叶的潮水中退去,石榴树已经开始了结果的事业。它用大段的时光,打理满树像酒盅一样鼓起来的小石榴。就像第一次做母亲的北极鹅,它爱惜孩子,但又不得不让它们从悬崖之巅跳下去接受生死考验。这些古铜色的小石榴,脑袋还顶着尚未褪色的花瓣,像戴着小红帽的娃娃。夏日每一场掺杂冰雹的罡风暴雨,都会把这些稚嫩的生命推上悬崖。每每看到雨后树下凌乱的小石榴,我总会觉得惋惜。但爹娘不这么认为,他们说,满树花,半树果,石榴树开满了花,就没有力气供养满树的果子了,该落就落,剩下的才是石榴中的英雄好汉,个顶个的籽粒饱满、又大又红。

有一次下午放学回家,我竟然看到爹一边围着石榴树转悠,一边快乐地哼着什么曲子。爹如此兴奋的样子真是少有。他从地里回来,看到绿叶间由酒盅膨大成拳头的石榴,也许是想到了在那口塌陷的井上栽一棵石榴树是多么英明果断的决定。爹很少有果断的决定,他做事从来犹犹豫豫,瞻前顾后,不断否定自己。但这次,爹显然战胜了老毛病。爹从没有在我面前表现得如此快乐过,因为我经常装病逃学、不知天高地厚的和他顶嘴,而石榴树绝对不会……

我悄悄猫到他身后,故意用力一跺脚。哼唱声戛然而止,爹回过头来见是我,黝黑的脸膛洇出一层羞红,竟有一丝学生上课睡觉被罚站的不好意思。爹说,你小子差点儿把我吓死!又说,第一年就结了这么多石榴,我看它比你都能干。我吐吐舌头,说,我再怎么能干也结不出石榴!这句话把爹噎了个够呛。

中秋节前后,石榴树为我们交上了满意的答卷,这份红通通、亮晶晶的答卷把秋天都压弯了。那些在烈日和风雨中历练过的石榴,果然是石榴中的英雄好汉。它们个个都像小皮球,面色通红,有的抿着嘴露出一线晶莹的石榴籽,好看得像欲说还休的少女;有的干脆张开嘴爽朗地大笑,竟然笑出一身的禅意;更多的还是含蓄沉静,将写给秋天的赞美诗一字一句整齐排列在心里,等待谁来朗诵,并发自肺腑地喊出一个“爽”字!

石榴熟了。熟了的石榴,我是第一个品尝者。那天,爹特意给我摘了一个咧嘴笑的大石榴,还不忘叮嘱我,吃过这个石榴后,不准再偷摘。因为早在一个月前,我就开始打石榴的主意,但每次我伸出手时,爹似乎有所感应,会冷不丁出现在我面前,一次、两次、三次,弄得我心脏差点儿跳得不正常,也一直没有得逞。现在,我可以名正言顺地吃了。我边在手里玩弄着大石榴,边看天。爹也看看天,天上什么也没有。就问我,你看啥呢?我说,我在看太阳从西边出来了吗?爹骂了一句,你个浑小子。

红艳艳的石榴籽水晶一般玲珑剔透,无数的石榴籽密密麻麻、纹丝不乱地紧紧抱成一团。如果将光滑的石榴皮囫囵剥去,留下的便是一个粉嫩红润的水晶球,像来自北欧的童话,还带着北冰洋微微的凉。我剥下一粒石榴籽,轻轻一咬,一股酸中蕴甜的味道立刻像太阳的光芒喷薄而出,舌尖上的味蕾在刹那间如鲜花开放。这颗小小的石榴籽,在我嘴巴里营造出一个明亮润泽的美好世界。瞬间,从未有过的畅快布满全身,我感觉自己像一只透明的精灵,欢快地飞舞在斑斓的时光里。

这大概就是石榴的魔法吧,一粒籽实便能让你灵魂飞升,欲罢不能。所以,吃第二口时,我迫不及待地将一大把石榴籽按进嘴里,轻轻一嚼,汹涌的汁液如滔滔江水瞬间将我淹没,我十二岁的人生瞬间达到了快乐的巅峰。我一气吃了大半个石榴,嘴里一股股涌着酸水。

我之前也吃过石榴,但爹种的石榴最好吃。虽然这棵石榴树让我等了三年。

石榴树从开始结果起,便展现出火一样的热情,似乎不用毕生精力结出更多的石榴,就对不起我爹似的。

几年时间,石榴树已经发育得更粗壮了,由青葱少年变成了健壮青年,夏日在天井里撑起一片绿荫。那些喜欢在绿荫下用沙土洗澡的母鸡们,已经来来去去换了好多茬。石榴树也开始出乎意料地为我家开展“石榴外交”、增加经济收入做贡献了。每当石榴采摘的季节,爹除了大方地分给邻居和来串门的亲戚外,总能背着满满一筐脸膛绯红的石榴到集市上卖个好价钱。

回来的路上,爹总是和石榴一样笑开花。

年年的“石榴外交”,爹总算在村人中间打开了局面。过去,他去邻居家借耩子播种小麦,邻居家的耩子明明在屋檐底下放着,邻居却委婉地说,一会儿自己还要去耩地,爹只好耷拉着脑袋退出来。过去,我们灌溉玉米地水正浇了一半,管理水泵的电工突然把电闸拉了,爹去找他理论,这家伙扭过脑袋不理不睬,爹想拼命,可是电工像个屠夫,爹又缺乏比试的勇气,只好嘟哝着生闷气……哈哈,自从我家的大红石榴做了开“路”先锋之后,这些都是过去时了。

村里的一些婆娘还请我娘“压”(压枝)出小石榴树给她们种。这样,一年又一年,我家石榴树的子孙迅速繁衍,我爹娘在村里进进出出也越来越有面子。

我也会把石榴带到学校,同学们立刻像石榴籽一样把我围起来,很明显,我和他们的友情也在不断升温。我在学校里,不但可以轻松地借到橡皮、钢笔和小人儿书,有时候和同学闹了矛盾,甚至打起来,最后也要靠石榴去调和。

石榴树对我家的内务外交和经济收入都做出了不可磨灭的贡献。但遗憾的是爹娘并没有意识到,专门开辟出一块地用来种石榴树,实现规模化种植,让满地的石榴树在夏季里开出艳红的花朵,在秋季里结出累累的硕果。多少年来,院内院外,只有这一棵树形影相吊,孑然独立。

每逢冬天,爹都会用厚厚的草苫子缠住石榴树粗糙的树干,外面再裹上一层塑料薄膜,好让石榴树温暖过冬。其实,如果能挪到屋里,爹早就把石榴树挪到屋里了。

石榴树就像爹的命根子一样备受珍视。

这样过了十几年,石榴树更加粗壮了,树皮皴裂,肤色苍黑,饱经风霜,成熟稳重,不知道它是不是步入了中年。反正爹是步入老年了,他的背驼了,咳嗽、失眠,还添了好多别的病。

有一年冬天,风不冷,太阳整天明晃晃地照着,电视里说是个暖冬。我家墙外有一丛连翘,好家伙,竟长满了花骨朵。大概这连翘也是季节感错乱了,以为春天来了,准备盛大开放呢。这个冬天刚来的时候,爹动了一次大手术,病房里,他还记挂着为石榴树穿上过冬的衣裳。我和娘很不以为然,我故意打开窗户,让爹看外面暖烘烘的太阳。爹摇摇头,闭上眼睛,眼角挤出一滴泪。娘说,你爹再问起的时候,就说已经为石榴树做好保暖了。当时,我和娘在医院陪侍了爹很久,只记得整个冬天暖融融的,爹也没有再问石榴树的事。后来爹突然病入膏肓,我和娘提心吊胆,手慌脚忙,方寸大乱,为石榴树保暖的事更是抛到九霄云外了。

好在冬天只下过比霜厚不了多少的一场小雪,狼吼似的北风似乎也不常见。金黄的太阳下,我和娘彻底忘记了石榴树。暮冬的一天,在一片悲痛的气氛中,爹呼出在人间的最后一口气,决然而去。

当又一个春天盛装来临,到处绿意盎然,百花争艳,一切如故。将近四月,我娘才唠叨起石榴树咋还没发芽,连那些麻雀也在干枯的石榴树上喳喳叫,仿佛要将石榴树唤醒。这时,我的心里才刺痛了一下,莫非石榴树也早已随着爹的灵魂远去。在我们这里真有这种说法:植物是有感情的,当爱它的人死了,它也会因悲痛而亡。然后,我们抱着石榴树五月还能发芽的希望等啊等,直到五月末了,石榴树依然没有半点儿生机,枯枝干燥得要冒出火星来。

有一天,我从外面回来,看到娘提着半桶水,对着石榴树发呆。我拿过水桶说,树已经死了,再浇也没用了。娘的眼泪涌流出来,爬了一脸。

我想砍掉这棵枯死的石榴树,娘不允,娘心里仍对它抱有希望,就像爹突然被诊断出胃癌晚期后,她依然倔强地抱着幻想,以为一定是医院误诊一样。她说,你爹就是些小毛病,怎么是胃癌呢?!现在娘认为这棵石榴树只是睡过头了,哪一天会突然醒过来,再一次变得叶绿花繁,果实压弯枝头。

过了两天,娘在石榴树下栽了一棵丝瓜苗。娘说,这是你小姨的主意,等丝瓜长大了,石榴树就是天然的架条。我觉得这个创意真不错。不久,丝瓜苗变成了丝瓜秧,青青的丝瓜秧哼着小曲沿着干燥的石榴树干开始攀爬,先将树的底层变得绿油油,后来便很快爬满了石榴树的枝枝丫丫。荷叶般的大叶子从树梢弥漫下来,把石榴树遮了个严丝合缝,像谁从树顶倒了一大罐子绿漆。这时,花开了,金黄硕大的花朵从绿叶的间隙里昂起头,吹起喇叭,把刚刚到来的夏天吹得凉风习习,芬芳四溢。无数蜜蜂围着这棵开出金黄花朵的“石榴树”嘤嘤嗡嗡闹个不停。

就这样,我家的石榴树迎来了它的又一个别样年华。小院里升起了一道独特的风景。

丝瓜生命力强大,抽藤、展叶、开花、结瓜,从不知疲倦,也从不停顿,就像一条河那样哗啦哗啦日夜流淌着生命的汁液。头顶黄花、细长清脆的丝瓜一律头朝下静默着,不知是因为怀念还是沉思。面对石榴树焕发的另一种生命,面对绿色瀑布上漂浮的耀眼花朵,面对沉默而不张扬的丝瓜,娘的脸上已经写满了喜色。她把丝瓜摘下来,削皮做蛋花丝瓜汤,成为我家餐桌上每天的菜肴。越来越多的丝瓜,垂挂在藤架上,根本吃不完。娘便摘下来,三条五条的,送给东邻西舍。邻居们接过丝瓜,总是夸赞一番丝瓜的好。

整个夏天一直到秋末,丝瓜都挂满了藤架。风每天都要光顾这架丝瓜的编钟,我家的天井里天天有古老而鲜活的音乐响起。

丝瓜作为友好使者,代替过去的石榴几乎走遍了全村家家户户。

娘经常站在丝瓜架边,由衷地说,这丝瓜真能结啊。你爹准没有想到,一棵树死了后,还有丝瓜替它活一回。又悠悠地说,这棵树,没有白活。

爹活着的时候,没有给娘带来锦衣玉食,但从最起码的温饱开始,日子渐渐好转,一直到奔小康,爹也没有白活。

落叶飘零的时候,丝瓜结束了自己的使命,枯藤枯叶凌乱地挂在石榴树上。娘见不得这种颓败的场面,便把它拔掉了。丝瓜寿终正寝,这丝瓜的命要比我爹好,我爹重病而死。

第二年一个温暖的春日,娘准备再在石榴树下种丝瓜的时候,突然惊喜地叫起来,快来看,石榴又冒出新芽了。

我从屋里跑出来,蹲在石榴树下观察。果然,在干枯的石榴树根部,斜斜地挤出了一株一拃长的翠绿新苗……