童年琐忆二章

2023-04-12张品成

晒秋

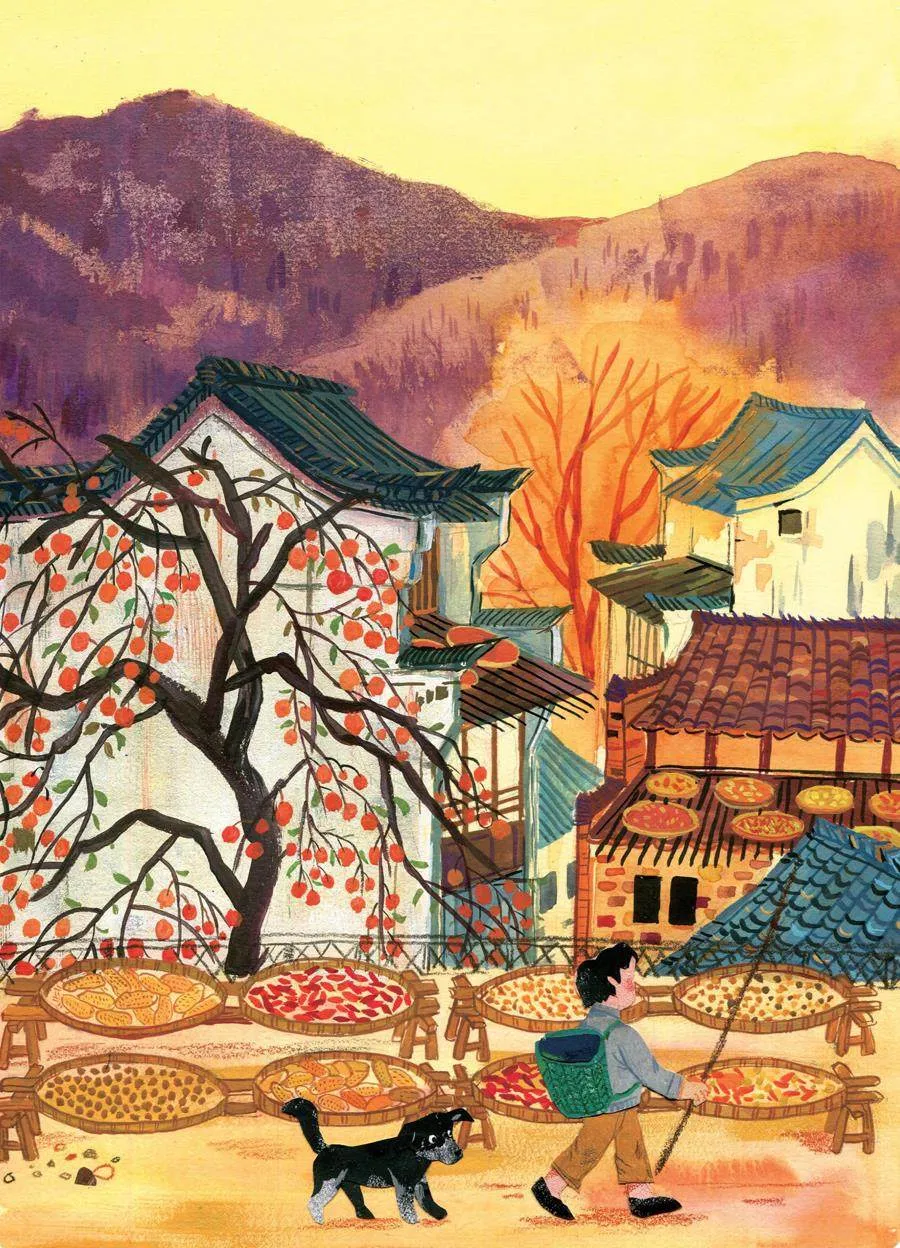

去江西婺源的篁岭,晒秋是主要的看点之一。那地方,春看油菜花,秋看晒秋。篁岭很多朋友去过,村子沿坡而建,高高低低错落有致。春里,梯田上层层叠叠的黄,衬了徽派民居黑瓦白墙,烟雨迷蒙中,美不胜收。秋里,晒场上,白墙黛瓦的屋顶,雕刻精细的窗前,高高长长的竹竿上,方方圆圆的竹匾里,豆类、辣椒、茄子、南瓜,柿子……五颜六色,格外招惹游人目光,更招惹那些镜头和画笔。

篁岭等地的晒秋,其实缺少了很多重要的内容。晒秋是农家生产生活的很平常的一项内容或者说活动。

里敖也晒秋,周边的客家大小村镇都晒秋,但没篁岭那么工整和精致。小村里的晒秋很随意很实在也很自然。

先是稻谷,晒席上晒得最多的稻谷当然是晚稻。分单季稻和双季稻,只是早收晚收之别,有十天半月的时差。单季稻收得早,差不多十天后,才收双季稻。但谷子看去都一样,金黄。割了禾,脱粒,就担回场坪上晾晒。场坪上摆了些晒席,晒席是用竹篾编的,专门用来晾晒东西。每张晒席六七平方米样子。用时摊在坪上,不用时卷好扎紧放房梁上。

然后,就听得“哐啷哐啷”的声响,那是有人摇风车,就看见瘪谷、草屑和灰土飞扬了。过了风车的稻谷很漂亮,就可以入库了。

稻谷晒秋的过程并不那么浪漫,入库前的晒谷有很多麻烦。有鸟和鸡对那美食虎视眈眈,垂涎三丈,晒谷时得防它们啄食。扎有假人,有的用竹竿吊一片布片和纸片,多是带颜色的。风一吹,晃着,鸟有些惧。但用多了也不起作用,尤其对鸡和鸭,鸡鸭不吃那一套。这么着,那只有人看守着。那时节正是乡间最最忙碌时候,最多也只是由老人和孩子看守。秋天是个好季节,有许多吸引孩童的去处,拴在场坪上看谷子,看漫山秋色,想着水里的鱼、山间的果……心里猫爪似的抓。

那时是人民公社集体生产,父亲作为下放干部,什么事都奋勇当先。父亲就抓我和弟弟的差,帮生产队看谷子。父命难违,只能从命。不甘心呀,不甘心得想办法,绞尽脑汁。想了想了,就打狗的主意了。

我们那一带的村子,每家每户都养有狗,用于看家护院,其实不是防贼。那年月,村里人家出门都不上锁。没人偷东西,偷也偷不到什么好东西。主要是防野物,比如狐狸、豺狗之类,我们家下放那山村时是二十世纪六十年代末,山里还有老虎,是华南虎。那时打虎政府有奖励,我在石上赶集时就看见猎户捕猎到一只小老虎,听说得了三十块钱。那时的三十块钱,相当于普通人一个月工资。

我们家也养了只土狗,叫小黑。我就想,狗能训练成警犬军犬,那训练小黑看晒场应该简单。起初,让鸡和鸟雀飞到晒场上,然后轰走,一轰,黑狗也会朝那些鸡呀雀呀冲过去狂叫。主要是事后要记得给黑狗打牙祭给好吃的,周而复始,狗就记住它的任务了。先是要拴了小黑在晒场上,不拴它要跟在我们后面。拴了,有鸡鸭鸟雀来啄食,小黑就朝那些偷食者狂吠。

我们在秋天里的野外潇洒时,不会忘了抓几只老鼠什么的回来犒劳小黑。很多人不知道狗吃鼠肉,俗话说:狗捉老鼠,多管闲事。其实狗常捉老鼠,只是捉不着。

过不了几天,小黑就会自觉了,不必拴。狗真的是很聪明的动物。

芝麻收割了,也扎成锥形放晒席上晒,由黄变枯,晒几天荚就自然张开了,芝麻掉落在晒席上。晒秋芝麻也得有人守了,小黑那些天也使命担当。

还有一些晒秋,篁岭等地的晒秋先前一定是有,而现在主要是“晒”景,为发展旅游计,那些晒秋,没了。

比如到秋天,收了番薯,赣南的农人都把薯藤挑回家,把那些藤蔓,晾挂在屋檐下的椽木上,一圈一圈的。先是绿的,然后是黄,再后是干枯成褐色。冬里,雨雪天气里,打不到猪草,这些薯藤,是猪最好的饲料。篁岭等地当年一定也养猪,不过现在,赣南的乡村农户,也没什么人养猪了,就是说,也看不见檐椽下的那种景致了。

但薯的几种晒秋还有。

一是薯丝。把番薯切成丝,晒干,收好。蒸饭时往甑里抓几把。那时粮食不够,得杂粮凑。薯丝掺在饭里,初食有几分味儿,吃多了见着就反胃。现在的人爱吃粗粮,不知道谁家餐馆有掺薯丝的米饭不,很想去吃吃,吃出儿时的味道也是一种怀旧。

二是薯片。大点儿的番薯切成片,晾晒得干干的,收了,到腊月里炒成脆脆甜甜的薯片,当点心吃。

三是薯粉。那是晒在竹匾里的,搁在高处。到秋天,这一带的村子每户都刷粉,一点儿不错,不是石磨磨的,也不是机器加工,是用一种脸盆大小的钵,内壁有凹槽,抓握住番薯,手工绕了钵壁刷,番薯成了碎末,过滤,沉淀。

沉淀的番薯粉得晒,就一块块掰了晒,就成了淀粉,很白。

被过滤的番薯渣渣,也并不拿去喂猪,而是晒干了收好,要吃时拿出加点儿水,不干不湿地用手捏成形,放饭上蒸。渣里还余有一定的淀粉,蒸出来黑黑的一团。形状说出来有点儿不雅。但那时乡下孩童讲究不多,直接取了个很形象的名,称其狗屎糕。那时候肚子常半饱,说得再难听,也吃得很香。

里敖那一带村镇,村头田角,还长有一种植物像美人蕉。开黄花,大概是引进的植物,当地人唤之洋芋子。和番薯一样,洋芋子的根块也能刷粉,但洋芋子渣人不能吃,便拿去喂猪吃。

还有些拇指大小的薯,乡间人叫番薯崽子。太小,做不成什么,也不舍得丢弃,就煮熟了直接晒。

篁岭等地的晒秋里有茄子、南瓜等,但不是那么回事。南瓜是不摆出来晒的,相反得放屋里不干不湿的角落才便于长久保存。赣南乡间真正的晒秋茄子和南瓜等,是加工过的,就跟番薯崽子那样,煮熟了晒,有的甚至加以作料,比如盐和辣椒粉什么样的。做成南瓜饼、茄子饼。

我去过婺源的篁岭好多回,当然欣赏过晒秋的美景,我还不只是欣赏,还细致地观察。美当然很美,但看去确有那么几分假让人觉得失真,比如晒秋的果实,摆放得齐齐整整,甚至摆出花样,果实是挑选过的,大小如一,颜色相同,绝没有歪瓜裂枣。想想,这在乡间怎么可能!

多种经营,开发旅游致富乡村,当然重要。但不能失去原汁原味,乡间的晒秋,搞得像个博物馆里的展品,刻意摆放,精心设计。整齐是整齐,美观当然美观,但却失真,什么东西一失真,就没那么有意思和有价值的了。

街上的美女现在多起来,但不是都很禁看的。篁岭等地的晒秋,就像现在的一些人造美女,乍一看,很美,细细看去,失去味道。

还是那个小村里的晒秋让我永生难忘。

记得儿时很喜欢光顾盛有煮熟的番薯崽子和南瓜饼、茄子饼的那些竹匾。那些竹匾都搁置在高地方。其实鸡鸭鸟雀对那些东西并不是很感兴趣,这就不是为防鸡鸭鸟雀什么的了,防的是另外一些嘴巴。

我们装模作样从那儿过,瞅着没人,会很快摸了些放进衣兜里。那天我摸了一把正往兜里放,手就悬在那了,我瞥见窗子里的一双眼睛,那是个老妇人。我想把那手里东西放回原处,可看见老妇人朝我笑。我没放,搁在兜里了。

那以后,我再也没在晒秋的日子里干过那种事情。

好多年后,我回到那个小村子。那间老屋子还在,那窗子还在,那个老妇人不在了,人们说她早就过世了……

墙角,放了一只发黑了已经枯朽破损的竹匾,不知道是不是当年的那只。

窝冬

收了秋,季节就由深秋很快滑到冬了。

在乡间,一年的大部分时候,是忙忙碌碌的日子。过得不算惬意,但十分充实。忙碌中少了许多专注,就觉得日子过得格外快。先是春,看一切,都与先前不一样。周边,颜色怎么就多了鲜艳了更为丰富了?春天里山野田垄嫩绿中杂夹各色鲜花,风拂过,很招摇。夏天来了,跨入季节门槛,那些绿就清一色的了,浅翠变为深黛,田野山岭全绿成一片,遮天蔽地。到秋呢,那支神笔又在大地上涂了新的颜色,绿的竹林依然绿着,一些树木却想换装,就沾了黄,继而又换了红。那是枫叶。花见少了或者没了,是果的世界。大小不一形态各异,当然颜色也各有不同。树上的那些红,是柿果。柿子早就被采摘了,留下那么几颗悬吊在高枝上。不远处有枫树衬映,是红得恰到好处。

好像才一眨眼,冬天就来了,云厚了,草黄树枯,田野萧瑟。秋里的叶,都飘坠了,随了冷风在地上旋了,于石缝和草根间停歇下来,凋零枯萎,很快就零落成泥。

那时节,是农闲时候,天寒地冻,农人都待在屋里。乡人叫窝冬,或者叫蜗冬。北方不这么叫,叫猫冬,其实意思是一样。像只食后的猫一样窝着蜷着安逸而舒适着。

窝冬,也就是农闲时乡人过一段安闲舒适的日子。这段日子,时间过得有些慢,好像有只手,把昼夜都拉长了许多。

到冬天,尤其风雪肆虐。乡人往常都窝在家里不出门,堂屋里放一火盆,火盆上搁一老树蔸。这种根蔸很大,刀斧劈不开,劈不成柴就塞不进灶眼,就都留给了这年的冬天。一入冬,这些柴蔸根蔸就有了用场,放火盆里烧,尽管烟焰满屋,时忽被烟熏得眼红舌燥,一天下来鼻孔黑黑。但毕竟冬寒难耐,有盆火暖身何乐不为?再说在那盆火上熬个狗肉什么的,或在那堆火上吊一口锅,锅里炖的是腊猪腿熬老干笋,热气中有一种特殊的香味。就了热乎,边吃了喝了,很惬意的日子哩。

女人说是窝冬,但大多手没闲着。打鞋底,用的是麻线,麻是苎麻。麻线很牢实,那时候生产队还弄些田种苎麻,苎麻长得很快,有一人多高,割了,剥了皮,刨去表面薄薄青皮就是麻了。苎麻可织布,叫夏布。苎麻纤维构造中的空隙大,透气性好,传热快,吸水多而散湿快,所以穿麻织品具有凉爽感,做衣衫做蚊帐……夏天用得多,所以叫夏布吧。苎麻织布,有一道工序是必须手工的,就是撕拣出细细的丝来。那些年,村子里家门口,一些上年纪妇人放一捆麻,心无旁骛地撕拣了,当地话叫:夹苴。那些麻丝线,合作社统一收了,运去什么地方织成夏布。

乡间人有早早就做了腊肉的,雨雪天气晾晒成问题,就架在那堆火上烤。有时火大,腊肉上的油就滴落火里,“扑哧”燃了,闪个火焰。烟熏过的腊肉有种特殊的香气,好闻。赣西一带还专门用烟熏肉,赣南客家人不兴这个。

冬里遇雨雪天气,洗涤的衣服难得干,妇人常常将其放置火塘边晾烤。如果火盆里烧的炭是暗火无明焰,则有种竹编的烤笼,罩在火盆上,其上,铺陈了湿衣物。若是衣服被单什么的,自然没什么问题。有的人家烤尿布和鞋袜,空气中拂荡了那酸臊难闻气味。我小时就过敏性鼻炎严重,才踏入门,喷嚏一大串,惊天动地。

有人忍受不了这种气味,也有不是出于这种原因,是实在窝不住,觉得待在家里闷没人说话。就拎了只火笼走门串户。

火笼是那个年代里这一带客家人冬天必备物品,人手一只。是篾笼里置一土钵。钵里装有灶里铲出的热灰余烬,那里面的余热能持续些时间,让腿呀手呀身子呀暖和舒服。整个冬天,客家人无论老少男女,人手一只火笼,白天拎手上形影不离,晚上放被窝里取暖抗寒。很神奇的是,居然鲜有弄翻了火笼点燃被窝的……

我在那个客家山村的五年,觉得冬天是最有意义的季节,这个时候,村民才放弃了劳作,能有交流的时间。那年代农人真是太过忙碌,田间的农事,占据了他们太多的时间,起早摸黑,披星戴月,那毫不过分。亲情和友情,还有更多,都无法交流和表达。只有窝冬的日子。父子,夫妻,还有兄弟姐妹,围炉而坐,或者拎了火笼,走家串户。

然后,窝着窝着,就到年关了。冬天还没过去,但窝冬的日子算是结束了。近年关,就有那么些日子的忙碌了,但不是手忙脚乱,是秩序井然淡定从容的忙,是喜悦欢乐的忙。车水干塘,没抽水机,用的是古老的水车,那是鱼。然后杀猪,那是肉。闲置近一年的石臼和捣槌才派上用场,打糍粑和肉撮。屋檐下或者竹篙上是吊着些腊味了的,有腊鱼腊肉腊肠。女人也不得闲,扯新布,置衣。灶里烧了火,炒黄豆和花生,还炒板栗,讲究的家里还打糖(制麦芽糖)。

男女老少都窝不住,在那些忙碌中迎来了新年。然后是正月,正月里走亲串户。舞龙舞狮等民间文化活动,那时消失了,再兴起是八十年代初期。我们下放的那个地方叫石上公社,就是现在的石上镇。那不大的一座小镇拥有两项省级非遗项目,石上“割鸡担灯”,曾坊“桥梆灯”,一个镇县两项非遗,少见。除此外,还有蛇形排一带的“发轿”,江背的“扛灯”,湖岭的“火老虎”等,各具特色。但那时,这些都被当作“四旧”禁止了。可是谁家添丁婚娶,正月里还是要摆席宴请的。大点儿的村子,整个正月每天都有吃请。各户去个代表,一般都是家里的男人。但其他家庭成员未必闲了,有着亢奋和热望。都往那人声喧阗的地方探头探脑。桌上是“配给制”,每人都是三块大肉片,三个肉撮,还有三颗鱼丸。这些男人们桌上是不下口,筷子多往那些大碗里去。乡里没盘子,多是粗瓷大碗。很快就风卷残云,八只大碗都空空如也。酒足饭饱,离席时男人手里都三根筷子,上面穿有三块大肉片,三个肉撮,还有三颗鱼丸。

孩童们巴望的是这三样。

很快,桌上就只余那三根筷子了。就这样,乡人携了残余的年味,还有口里的余香,准备春耕,经过窝冬的日子等待岁末了。