太阳的“变迁史”

2023-04-12刘茜

刘茜

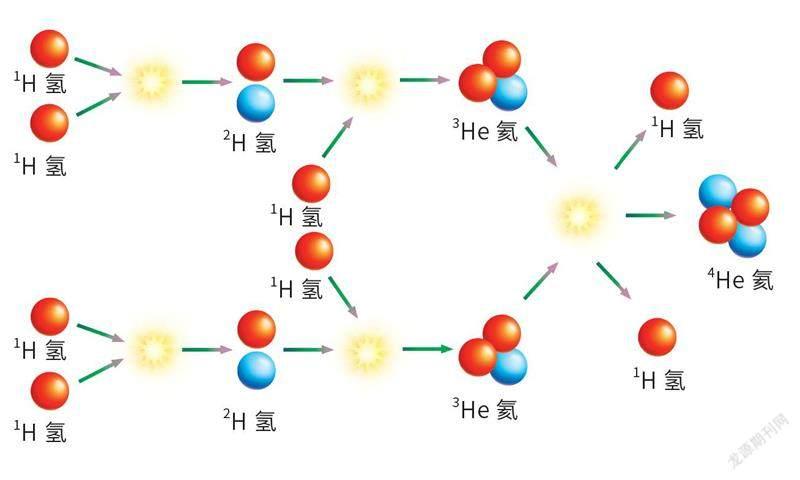

太阳核心处的氢聚变为氦的过程

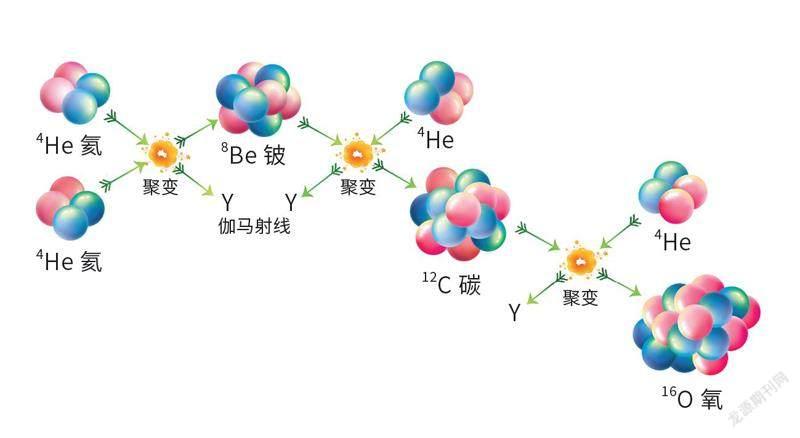

太阳核心处的氦聚变为氧的过程

绘图/ 魏欣

和所有的恒星一样,太阳是一团气体球。这些气体的前身是弥漫在星际空间的冷暗分子云,范围横跨几十光年,主要由氢和氦组成,密度相当于地球上最好的真空保温杯里抽出的“真空”。

分子云的内部并不平静,湍流的扰动或者邻近的超新星爆发,都可能让它内部的密度变得不太均匀,导致一些局部比其他地方的密度要高。由牛顿万有引力定律,引力与质量成正比,这些密度高的地方可以吸引周边的气体,让分子云碎裂成一块块碎片。

碎片在引力的作用下开始进行漫长的收缩,气体向中心聚拢,中心的压力逐渐升高,温度和密度也随之升高,最终开始向外散发光和热,太阳就此初具雏形。

不过,这个时期的太阳还算不上是一颗真正的恒星,只是一颗“原恒星”。它还需要花上大约4000万年,才能点燃自己核心的核聚变,并让向外的压力和向内的引力达到平衡,正式开启自己作为恒星的一生。

当氢聚变向外辐射的能量和自身质量造成的引力达到平衡时,太阳也就进入了自己一生中最漫长、最稳定的阶段——“主序星”。现在的太阳也正处于这个阶段。

在整个主序星阶段,太阳的亮度和直径持续增加,这个时期的太阳已经比刚诞生时大了15%。这是因为,随着核心的氢聚变为氦,核心内的原子核变少了,向外的压力随之减小,于是核心区域向内收缩,由此增加的温度和压力又会提高核心处氢聚变的效率,向外辐射出更多的能量,增加的辐射压力让太阳逐渐膨胀。这样的平稳聚变还将持续大约50 亿年,直到太阳核心的氢核全部转化为氦核,在中心形成一个氦球。

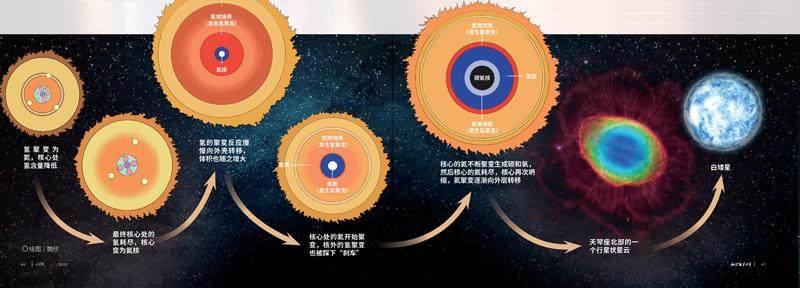

这个时期的太阳又分为红巨星支、水平分支和渐近巨星支3个阶段。

体积不断膨胀的红巨星支阶段

此时,氦球里的温度和压力还达不到让氦发生聚变的条件,但是由于核心处原子核的数量减少,原子核彼此之间的压力不足以抵消自身的引力,使太阳核心再次开始收缩,氦球外的氢核向中心“下落”,受到了更强的压力,从而温度升高,使氦球表面附近的氢得以开始聚变,效率比当初在核心的氢聚变更高。

于是,太阳因为向外的辐射压力增加而膨胀,作为一个气体球,它在膨胀的同时温度降低,于是表面颜色变红,转化为一颗红巨星。

这个比主序星膨胀得更快的红巨星阶段,将会持续大约10亿年。在这个阶段的末尾,可能会膨胀到我们现在太阳直径的160多倍,吞下金星的轨道。

这时,太阳中心的氦核已经变得非常巨大,占据整个太阳质量的大约40%,其质量造成的压力使得中心的氦终于达到聚变条件。这时的氦聚变会极其迅速,在短时间内消耗掉大量的氦并释放能量,这就是“氦闪”,因为这次的氦闪发生在核心处也被称为核氦闪。也就是说,氦闪并不是红巨星支阶段的开始,而是结束。

进行平稳氦聚变的水平分支阶段

氦闪是一次猛烈的爆发,随后,太阳核心区之外的部分由于猛烈膨胀而迅速冷却,为核外的氢聚变踩下“刹车”。于是,太阳因为内部供能突然断崖式减少而迅速收缩,直径大约相当于现在太阳的10倍,颜色也回到橙黄色。

接下来,太阳要在大约1.2亿年的时间里快速走完自己的一生,这一次氦原子核暂时扮演了原本氢核的角色:相对稳定的氦聚变让太阳缓慢地变大和变亮,持续大约1亿年的时间,核心的氦不断聚变生成碳和氧,然后核心的氦耗尽,核心再次坍缩,氦聚变逐渐向外层转移,太阳再次开始膨胀。

再次膨胀的渐近巨星支阶段

不过,膨胀速度比之前要快得多:中心由氦聚变生成的碳和氧,由于无法达到相应的聚变条件,而由外层的氦和氢壳层聚变提供能量,和起初的红巨星支阶段相比,聚变速度更快。最后,太阳变得极其不稳定,核心外层的氦燃烧壳层出现一次次小型的“氦闪”,这次的氦闪也被称为壳氦闪。让太阳突然变大又突然缩小,出现越来越剧烈的振荡,同时把外层的气体一层层抛到太空中。这些气体外壳将会形成所谓的“行星状星云”,被星核的高溫激发发光,并保持着向外扩散的速度,在大约1万年后消散。

而裸露出来的太阳核心主要由氦聚变的产物——碳和氧组成,质量大约是目前太阳的一半。这个残骸中的原子核彼此紧邻,密度极大,也属于致密星的一类。它因为高温而呈现白热的状态,但由于表面积很小,总体亮度很低,所以被称为“白矮星”。白矮星不再产生能量,终将因为彻底冷却而销声匿迹(这个阶段也被称为黑矮星),不过那需要非常长的时间,已经远远超过现在的宇宙年龄了。

太阳的变迁史到此也迎来了尾声,回顾太阳的整个生命历程,像不像引力与聚变产生的抵抗力的一次次博弈呢!

(责任编辑 / 张丽静 美术编辑 / 周游)