低地位群体内-外群体评价的差异效应特征

2023-04-10菅越赵玉芳白金花

菅越 赵玉芳 白金花

关键词 低地位群体;刻板印象内容模型;加工分离程序;任务分离范式

分类号 B849

DOI:10.16842/j. cnki. issn2095-5588.2023.04.003

1引言

社会认同理論认为,群体身份对每个群体成员都有着重要的情感和价值意义,内群体塑造了群体成员的身份,并为其提供归属感、社会支持等心理利益(Tajfel, 1982)。因此,人们会对其所在的内群体表现出偏好,如对内群体作出更加积极的评价,给内群体分配更多的资源等。使用最简群体范式的研究也发现,即使群体成员互不相识,也没有发生任何社会互动,被试也会采取最大化组间差异的策略表达对内群体的偏好。在现实的群际互动中,个体在对不同群体进行评价时也倾向于表现出内群体偏好和外群体贬损,即内-外群体效应(吴云龙,张玉柱,2021)。但是低地位群体对内-外群体评价的差异效应特征可能不同,表现为外群体偏好和内群体贬损(Essien et al., 2020),如黑人、女性、残疾人、老年人等多种群体都存在外群体偏好(Essien et al., 2020)。

群体地位可能是影响内-外群体评价差异效应的重要因素(Kurdi & Banaji, 2019)。社会认同理论认为,在地位等级所定义的社会现实中,高地位群体很容易产生内群体偏好,但低地位群体则很难偏向内群体(Essien et al., 2020)。高地位群体比低地位群体有更积极的内群体感知(Axt et al., 2014),低地位群体则在外显和内隐层面上更多表现出外群体偏好(李琼,2015;李琼, 刘力, 2011; 向玲, 赵玉芳, 2013; Axt et al.,2014; Essien et al., 2020)。在外显层面上,黑人被试对白人群体的感知温度更高(Essien et al.,2020),新生代农民工在语义分化量表上对市民的评分比农村居民更高(郭瑞雪, 2016);在内隐层面上,与农村目标刺激相比,农村群体对相关城市目标刺激作出“喜欢”判断的比例更高(孙潇, 2010),对城市与积极词的联结更强(郭瑞雪, 2016; Essien et al., 2020)。这些研究表明低地位群体成员存在对高地位外群体的偏好。

然而,偏好外群体和贬损内群体是否同时存在尚未得到证明。使用单一群体态度测量方式的研究发现,低地位群体成员可能只存在外群体偏好,而无内群体贬损(向玲, 赵玉芳, 2013; 赵立, 2017),在社会阶层、种族、宗教和性取向等分类中,低地位群体成员既存在外群体偏好,也存在内群体偏好(佐斌, 徐同洁, 2015; Axt et al.,2018)。以往研究大多采用群体间比较或单一群体内比较中的一种,而已有结果不一致可能意味着单独采用一种比较方式无法准确而稳定地揭示低地位群体内-外群体评价的差异效应特征。因此,本研究同时考察低地位群体对内群体和外群体的评价,以期更准确地揭示低地位群体成员内-外群体评价的差异效应特征。

对群体的评价通常采用直接测量和间接测量。直接测量以自我报告法为主,主要包括创设特定情境、问卷施测及记忆测验,测量外显态度,而对内隐态度进行测量的研究大多采用以反应时、正确率(错误率)为指标的间接测量方式。其中最常用是内隐联想测验(ImplicitAssociation Test,简称IAT)及其相关变式(SCIAT;MC-IAT;B-IAT;GO-NO等),均以反应时为测量指标,通过测量概念词和属性词之间的自动化联结紧密程度来评估个体的内隐态度。情感错误归因法(AMP)是根据投射原理认为个体会将启动刺激的情感投射到之后的目标刺激上,因此对启动刺激的态度可以通过目标刺激态度间接评估。但也有研究发现,内隐联想测验与情感错误归因法等的测量结果可能也反映了意识加工的参与,无法对无意识的加工进行纯粹提取。为此,Jacoby提出加工分离程序(PDP, Jacoby et al., 1993),认为无意识(A)和意识过程(R)是相互独立的两个过程,可通过包含模式和排除模式测验结果计算出意识和无意识加工,解决测量结果不纯的问题。

此外,以往研究大多从效价角度关注内-外群体评价的差异,鲜少考虑不同内容维度的评价特征,但实际上个体在人际和群际互动中,会本能地去确认对方是敌是友(热情维度),以及是否存在威胁(能力维度),即从热情和能力两个维度进行评价(毕重增, 2019; Abele et al.,2008; Fiske et al., 2007)。社会地位假设认为刻板印象受群体地位的影响,地位越高的群体更有能力但更缺乏热情,即高地位群体是高能力低热情的,而低地位群体是低能力高热情的(佐斌等,2006),热情和能力两个维度间会出现补偿效应(张庆, 王美芳, 2011)。低地位群体成员在等级分类的社会现实下可以通过在不同维度上进行比较的方式,既承认社会现实中对不同地位群体的刻板印象,又并非一味地贬损自己,以提高自身积极评价(陈世平, 崔鑫, 2015)。因此,本研究将结合刻板印象内容模型,考察低地位群体内-外群体评价的差异效应特征。

本研究基于社会认同理论,通过两个实验完成。其中,实验1采用加工分离程序(PDP)研究内隐和外显的内-外群体效应。实验2则采用任务分离范式重复验证实验1的结果,同时结合刻板印象内容模型探讨低地位群体内-外群体评价的差异效应特征。

2实验

12.1方法

2.1.1被试

使用G*Power 3.1.9.2软件计算样本量,采用重复测量方差分析,设置效应量为0.25,统计检验力为0.95时,样本量至少需要36名。选择主观社会阶层量表得分低于5且客观社会阶层量表得分低于15 的被试作为低地位群体成员被试进行后续实验(刘菀璇, 2021)。共招募低地位群体的大学生50名,年龄为18~24岁,男生7名,女生43名,视力或矫正视力正常。参考已有研究的被试筛选标准(向玲, 赵玉芳, 2013; 佐斌,徐同洁, 2015)剔除没有正确复述测验阶段指导语的7名被试和数据正确率低于20%的5名被试,共计有效被试38名。

2.1.2实验设计

采用3(群体类型词语:低地位群体、高地位群体、基线群体)×2(效价:积极、消极)×2(加工类型:意识加工、无意识加工)的被试内实验设计,因变量指标是判断两类效价词为“旧”或“新”的概率。

2.1.3实验材料

客觀社会阶层量表。采用陆学艺(2002)编制的社会经济地位自评问卷,包括父亲(母亲)受教育水平、家庭平均年收入和父亲(母亲)职业。其中,受教育水平采用7点评分,1=识字很少或不识字,2=小学,3=初中,4=高中或中专,5=大专(含夜大、电大),6=大学本科,7=研究生(硕士或博士)。家庭平均年收入采用8点评分,1=1万元以下,2=1万元~2万元,3=2万元~4万元,4=4万元~8万元,5=8万元~16万元,6=16万元~32万元,7=32万元~64万元,8=64万元以上)。父亲(母亲)职业采用10点评分,1=城乡无业、失业、半失业者,2=农业劳动者,3=产业工人,4=商业或服务业员工,5=个体工商户,6=办事人员,7=专业技术人员,8=私营企业主,9=经理人员,10=国家行政领导干部。

主观社会阶层量表。采用主观社会经济地位MacArthur量表,一个10级阶梯量表,1代表社会阶层最低,10代表社会阶层最高,让被试根据自身家庭情况报告位于阶梯的第几层,包括父母受教育水平,家庭年收入和父母职业,最终被试所选择的相应层数即为主观社会阶层的指标。

在预实验中,请30名大学生尽可能多地罗列描述房屋、高地位群体和低地位群体的特质词,并选择两字词语,共收集词语391个。由12名心理学研究生对效价(1=消极,7=积极)、词频(1=不熟悉,7=熟悉)和描述群体准确度(1=低地位群体,7=高地位群体)进行7点评分,其中,为保证房屋群体类型词语作为基线水平不受到高低地位群体类型的影响,对房屋特质词共进行了两次群体准确度评分,包括对高低地位群体描述的准确度(1=低地位群体,7=高地位群体)和对房屋描述的准确度(1=不符合,7=符合)。

根据结果共选出180个特质词,其中60个符合描述房屋的特质词(M阶层=4.78,M房屋=3.77),60个高地位群体的特质词(M准确度=4.85)和60个低地位群体的特质词(M准确度=3.08)。三组词汇在群体描述上差异显著(F(2,177)=104.29,p <0.01),在积极效价(F(2,87)=1.65,p =0.20),消极效价(F(2,87)=1.91,p=0.16)和词频(F(2,177)=2.83,p =0.62)上均差异不显著。三组词中积极特质词(房屋,M积极=5.50;高地位群体,M积极=5.64;低地位群体,M积极=5.40)和消极特质词(房屋,M消极= 2.40;高地位群体,M消极=2.16;低地位群体,M消极= 2.28)各30个。在实验1中,分别在三组词里各选出40个作为学习词和20个作为干扰词(学习阶段40个,测验阶段60个)。

使用 E-Prime 2.0编制三个PDP,均分为三个阶段:学习阶段、干扰阶段和测验阶段。

2.1.4实验程序

首先在网上发布主客观社会阶层测量问卷,并筛选出主观社会阶层测量问卷得分在5分以下,及客观社会阶层测量问卷总得分在15分以下的被试进行线下实验(刘菀璇, 2021),被试到达实验室后,首先完成房屋PDP;休息5~10分钟(听轻音乐)后,填写主客观社会阶层问卷(激活群体身份),接着完成高地位群体(低地位群体)的PDP,再休息5~10分钟(听轻音乐);最后完成低地位群体(高地位群体)的PDP。PDP分为学习阶段,干扰阶段和测验阶段。

学习阶段:给被试呈现一些描述高地位(低地位/房屋)群体的特质词,要求被试记住这些词,并告知这些词将会在后面的记忆测验中用到。每个试次先在白色屏幕中央呈现2s的注视点,再呈现黑色群体标签和红色(或蓝色)特质词组成的词对,中间以横线连接,每个词对呈现2s,共20个试次。红、蓝两个板块随机出现,其中积极和消极特质词各半。

干扰阶段:在学习阶段结束之后,会出现一张由“Q”和“O”组成的字母单,要求被试尽快数出“Q” 的个数并作答,共3分钟。

测验阶段:分为包含测验和排除测验,顺序随机。包含测验要求被试将先前见过的红色或蓝色的词判断为“旧”,并按字母键J;将先前没有见过的词判断为“新”,并按字母键F。排除测验要求被试将先前见过的红色词判断为“旧”,并按字母键J;将先前见过的蓝色词或先前没有见过的词判断为“新”,并按字母键F。测验阶段中60个词对随机出现,呈现方式同学习阶段,但群体词和特质词字体颜色均为黑色。

加工分离程序由Jacoby 提出,认为无意识(A)和意识过程(R)是相互独立的,并提出加工分离程序(Jacoby et al., 1993),认为通过包含模式和排除模式的测验结果可计算出意识和无意识加工。包含模式要求对学习过的词均判断为“旧”,意识和无意识加工的作用是一致的,测验成绩的计算公式为:P1=R+A(1-R)。排除模式要求将学习过的部分词判断为“旧”,意识和无意识加工的作用是相反的,测验成绩的计算公式为:P2=A(1-R)。因此,根据Gruppuso 等(1997)提出的简化程序,意识加工贡献率R=P1-P2,无意识加工贡献率A=[P2÷(1-R)-g]÷(1-g),其中A 指无意识加工贡献率,R 指意识加工贡献率,P1 指被试在包含测验中正确判断为“旧”的概率,P2指被试在排除测验中正确判断为“旧”的概率,g 则为反应偏向指判断干扰词为“旧”的概率。

2.2结果与分析

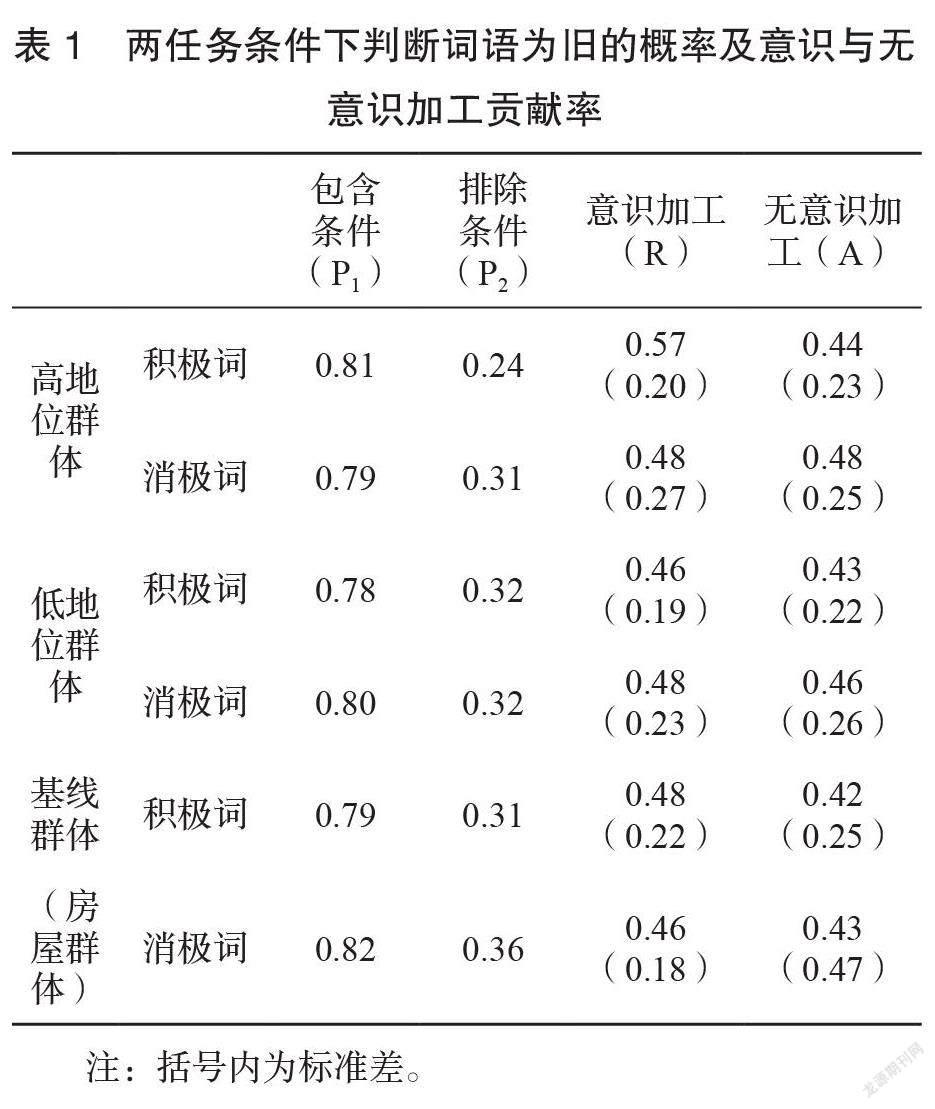

对38名被试在包含和排除条件下根据任务要求做出“旧”的反应进行描述性统计,分别计算被试在不同任务条件下将描述不同群体特质的积极词和消极词判断为“旧”的概率,以及意识加工(R)和无意识加工(A)的贡献率。描述统计结果如表1所示。

2.2.1对基线群体的群际态度结果

为考察是否存在效价偏向,对提取基线群体特质词时的加工贡献率进行2(效价)×2(加工类型)的重复测量方差分析,结果显示:效价(F(1,37)=0.01,p=0.98)和加工类型(F(1,37)=1.08,p=0.31)的主效应不显著,效价×加工类型的交互作用(F(1,37)=0.07,p=0.80)不显著。说明无论在内隐还是外显层面,都没有出现效价偏向。

2.2.2 对内群体的群际态度结果

对提取低地位群体特质词时的加工贡献率进行2(效价)×2(加工类型)的重复测量方差分析,结果显示:效价(F(1,37)=0.49,p=0.49)和加工类型(F(1,37)=0.44,p=0.51)的主效应不显著,效价×加工类型的交互作用(F(1,37)=0.07,p=0.80)不顯著。说明低地位群体成员对内群体不存在外显和内隐偏好,也没有出现内群体贬损。

2.2.3对外群体的群际态度结果

对提取高地位群体特质词时的加工贡献率进行2(效价)×2(加工类型)的重复测量方差分析,结果显示:效价(F(1,37)=0.44,p=0.51)和加工类型(F(1,37))=2.52,p=0.12)的主效应不显著,效价×加工类型的交互作用(F(1,37)=7.07,p=0.01,η2=0.16)显著,进一步简单效应分析显示:意识加工贡献率在提取高地位群体的积极特质词时显著高于提取高地位群体的消极特质词时(M积极=0.57,SD积极=0.03;M消极=0.48,SD消极=0.04,p=0.007),无意识加工贡献率在提取高地位群体的积极特质词和消极特质词间不存在显著差异(M积极=0.44,SD积极=0.04;M消极=0.48,SD消极=0.04,p=0.37)。说明低地位群体成员对外群体存在外显偏好,不存在内隐偏好,也无内隐贬损。

实验1结果表明,在外显层面,低地位群体内-外群体评价的差异效应特征表现为偏好外群体,但无内群体贬损;在内隐层面,没有出现差异效应。实验1中所使用的词是与对应群体有关的特质词,为了更好地对比群际评价的差异效应特征,实验2使用相同特质词评价内群体和外群体,并依据刻板印象内容模型,进一步考察低地位群体在热情和能力两个维度上对内-外群体评价的差异效应特征。

3实验

23.1方法

3.1.1被试

使用G*Power 3.1.9.2软件计算样本量,采用混合设计重复测量方差分析,设置效应量为0.25,统计检验力为0.95时,样本量至少48名。筛选方式同实验1,共招募低地位群体的大学生74名(年龄为18~24岁,男生27名,女生47名)。随机将被试分成两组,其中再认任务组37名,分类任务组37名。所有被试视力与矫正视力正常,未参加过实验1及类似实验。参考已有研究的被试筛选标准(佐斌,2015),剔除单个试次反应时超过10000ms的1名被试。

3.1.2实验设计

采用2(群体地位:低地位群体、高地位群体)×2(刻板印象内容:热情、能力)×2(效价:积极、消极)×2(任务类型:再认任务、分类任务)的混合设计。其中任务类型为被试间变量,通过任务分离范式区分;因变量指标分别是再认任务和分类任务的正确率。

3.1.3 实验材料

主客观社会阶层量表:同实验1。

使用 E-Prime 2.0编制再认任务和分类任务,每个任务均分为学习阶段、干扰阶段和测验阶段三个阶段。两个任务中的词均选自“标准化社会认知基本维度中文形容词词库”(韩梦霏,Ybarra,毕重增,2015)。该词库包括160词的总版,40词版A和40词版B三个版本,且均让被试对一系列形容词在熟悉度、褒贬度、能力、热情四个维度上分别进行7点评分。其中,越靠近“–3”代表越陌生,越靠近“+3”代表越熟悉;负号代表消极,正号代表积极;在热情和能力维度评分中,“–3”代表完全热情(能力)含义且为消极,“+3”代表完全热情(能力)含义且为积极。

在学习阶段,再认任务和分类任务所使用的词相同,选自词库中的40词版A,其中积极热情词、消极热情词、积极能力词、消极能力词各10个。在测试阶段,分类任务的词与学习阶段相同;再认任务则加入了40个干扰词,其中积极热情词、消极热情词、积极能力词、消极能力词各10个,选自词库中的40词版B。

3.1.4实验程序

首先在网上发布主客观社会阶层测量问卷,并筛选出主观社会阶层测量问卷得分在5分以下,及客观社会阶层测量问卷总得分在15分以下的被试进行线下实验(刘菀璇, 2021)。被试到达实验室后,先填写主客观社会阶层测量问卷(群体身份激活),然后将被试随机分为两组完成再认任务和分类任务,均分为三个阶段。

学习阶段。给被试呈现一些配对出现的词(将不同地位群体分别与积极热情词、消极热情词、积极能力词、消极能力词配对),要求被试记住这些词对,并告知这些词对将会在后面的记忆测验中用到。每个试次先在白色屏幕中央呈现2s的注视点,再配对呈现黑色群体标签和黑色特质词组成的词对,中间以横线连接,每个词对呈现2s,共40个试次,其中积极和消极特质词各半,热情和能力形容词各半。

干扰阶段。同实验1。

测验阶段。分为再认任务和分类任务,不同分组下完成其中一种测试任务。再认任务要求被试判断所呈现的词对是否出现过,如果判断是出现过的就按F;如果判断是没有出现过的则按J。该阶段有40个新词对作为干扰词对,因此共有80个词对,顺序随机,呈现方式同学习阶段。分类任务则要求被试对呈现的特质词进行正确配对判断,如果判断是高地位群体就按F;如果判断是低地位群体则按J,词汇均为学习过的,但只呈现特质词,顺序随机。

再认任务是对被试的外显记忆进行测量,被试需要对学习过的词进行再认判断。再认正确率的计算公式为: 再认正确率(Pr)=(正确再认个数/学习过的个数–错误再认个数/干扰词个数)。

分类任务是对被试的内隐记忆进行测量,被试只需快速对学习过的词进行群体间分类判断即可,分类正确率的计算公式为:分类正确率(Pc)=正确再认个数/学习过的个数。

3.2 结果与分析

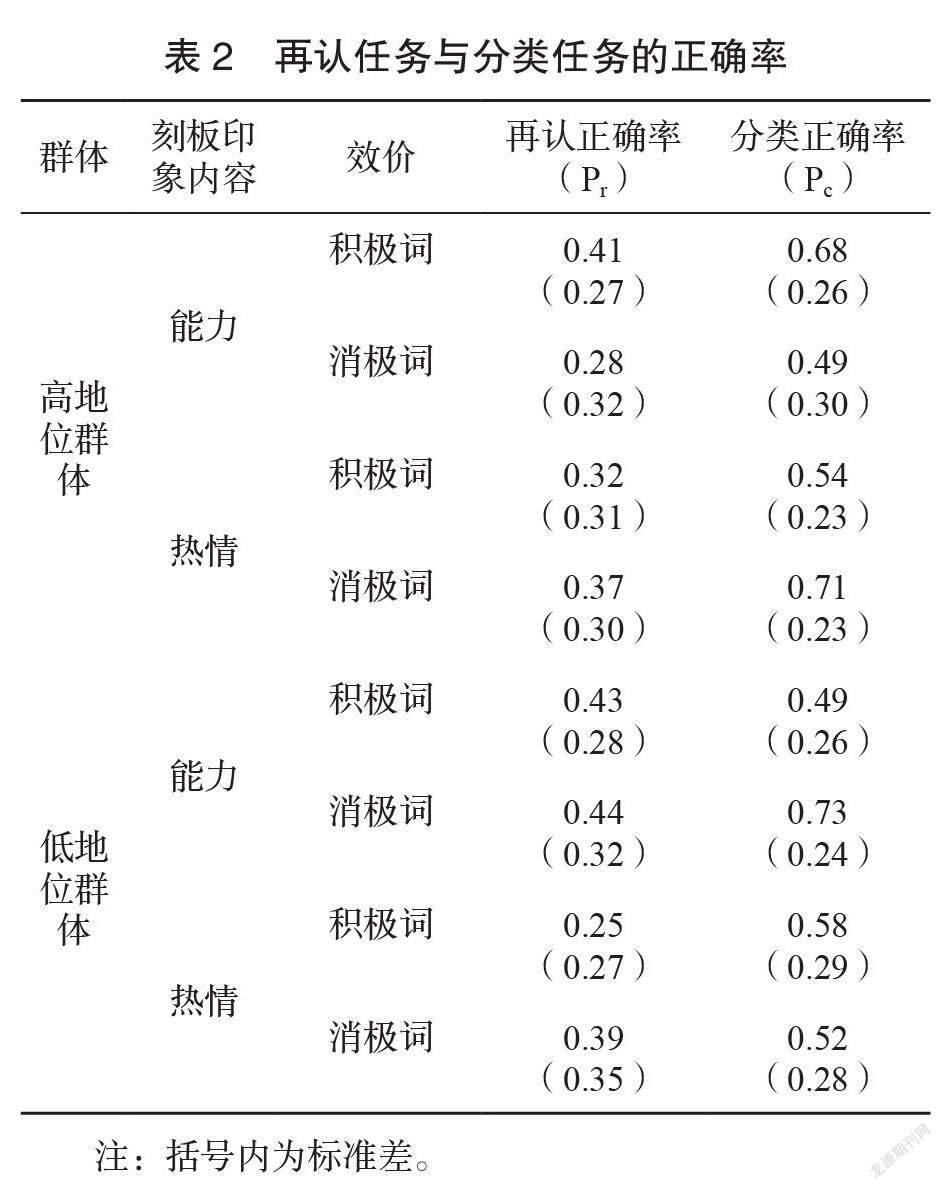

依据上述公式对被试再认任务和分类任务的正确率进行描述统计,描述统计结果如表2所示。

3.2.1外显认知结果

对再认正确率进行2(群体地位)×2(刻板印象内容)×2(效价)的重复测量方差分析,结果显示,群体地位(F(1,35)=0.94,p=0.34),刻板印象(F(1,35)=4.11,p=0.05)和效价(F(1,35)=0.39,p=0.54)的主效应均不显著,群体地位×刻板印象内容(F(1,35)=4.16,p=0.49)、群体地位×效价(F(1,35)=2.62,p=0.11)的二阶交互作用不显著,但刻板印象内容×效价(F(1,35)=5.20,p=0.03,η2=0.13)的二阶交互作用显著,简单效应分析显示,能力维度上积极词(M积极=0.42,SD积极=0.04)与消极词(M消极=0.36,SD消极=0.05)的再认正确率间无显著差异,热情维度上积极词(M积极=0.29,SD积极=0.04)的再认正确率显著低于消极词的再认正确率(M消极=0.38,SD消极=0.04)。群体地位×刻板印象内容×效价(F(1,35)=0.13,p=0.72)的三阶交互作用不显著。说明低地位群体成员对高地位群体和低地位群体在能力和热情评价上的积极特质词和消极特质词间均无认知偏向。

3.2.2内隐认知结果

对分类正确率进行2(群体地位)×2(刻板印象内容)×2(效价)的重复测量方差分析,结果显示:群体地位(F(1,36)=0.47,p=0.50),刻板印象(F(1,36)=0.11,p=0.75)和效价(F(1,36)=3.02,p=0.09)的主效应均不显著;群体地位×刻板印象内容(F(1,36)=3.63,p=0.07)、群体地位×效价(F(1,36)=1.29,p=0.11)以及刻板印象×效价(F(1,36)=0.41,p=0.53)的二阶交互作用均不显著;群体地位×刻板印象内容×效价的三阶交互作用显著,F(1,36)=33.24,p<0.01,η2=0.48,进一步简单效应分析发现:

能力维度上,高地位群体积极词的分类正确率显著高于消极词的分类正确率(M积极=0.68,SD积极=0.04;M消极=0.49,SD消极=0.05,p=0.006),低地位群体积极词的分类正确率显著低于消极词的分类正确率(M积极=0.49,SD积极=0.04;M消极=0.73,SD消极=0.04,p=0.001);热情维度上,高地位群体积极词的分类正确率显著低于高地位群体消极词的分类正确率(M积极=0.54,SD积极=0.04;M消极=0.73,SD消极=0.04,p=0.004), 低地位群体不同效价词的分类正确率间差异不显著(M积极=0.58,SD积极=0.05;M消极=0.52,SD消极=0.05,p=0.47)。

此外,群体间比较显示,高地位群体能力积极词的分类正确率显著高于低地位群体(M高=0.68,SD高=0.04;M低=0.49,SD低=0.04,p=0.01),能力消極词的分类正确率也显著低于低地位群体(M高=0.49,SD高=0.05;M低=0.73,SD低=0.04,p=0.002);高地位群体热情积极词的分类正确率与低地位群体间差异不显著(M高=0.5 4,SD高=0.04;M低=0.5 8,SD低=0.0 5,p=0.57),热情消极词的分类正确率显著高于低地位群体(M高=0.73,SD高=0.04;M低=0.52,SD低=0.05,p=0.012)。

结果表明,在内隐层面,对能力维度的内-外群体评价的差异效应特征为外群体偏好和内群体贬损,而在熱情维度的内-外群体评价的差异效应特征则为外群体贬损。

4讨论

两个实验探讨了低地位群体内-外群体评价的差异效应特征,结果发现,在外显层面,低地位群体表现出外群体偏好,但无内群体贬损;在内隐层面,在能力维度同时出现了外群体偏好和内群体贬损,在热情维度则为外群体贬损。该研究结果说明低地位群体在评价内群体和外群体时存在分离,表现为内容效应和加工水平(内隐-外显)差异,在同一内容维度或者加工水平维度内部外群体偏好和内群体贬损也不一定同时存在。研究结果支持低地位群体的内-外群体评价具有复杂差异,为未来在不同认知维度上对低地位群体的群际认知研究提供了实证支持。

社会对群体地位存在共识,低地位群体不仅承认自身劣势,也能看到优势群体的长处。制度正当化理论认为低地位个体有较强的制度正当化来缓冲承认社会不公而产生的情感负担(Jost,2019),支持现有不平等群体关系,适应并维持现有社会现实(Jost & Hunyady, 2002)。此外,社会阶层的流动性较强,低地位群体成员更会尝试并付出努力去实现地位上升,进而影响群际偏好(陈露露等, 2016; 沙莎, 2018)。因此,低地位群体成员可能基于制度正当化动机和对未来自身阶层上升的美好愿望而不会贬损优势外群体,甚至会出现外群体偏好(Owuamalamet al., 2016)。

内群体作为个体自我概念的一部分,内群体偏好是维持自我完整性和自尊的方式,同时也对个体的生存和发展具有重要的适应价值(赵玉芳, 2017; Fu et al., 2012; Masuda & Fu,2015)。个体不存在内群体偏好可能会破坏自我效能感(Taylor et al., 2020),甚至有损身体健康(Levy et al., 1996; Levy et al., 2000b)。在社会现实中,低地位群体虽然受到污名化,但也可能会根据社会现实在不同维度上做出不同的评价,以缓解对内群体的消极认知,提高自身积极评价(陈世平, 崔鑫, 2015)。因此,低地位群体在存在外群体偏好时,并不存在内群体贬损。

低地位群体内隐与外显内-外群体评价的差异效应存在特征分离。根据内隐-外显认知分离理论,外显认知和内隐认知是两种不同的心理概念(Cunninghum et al., 2001)。个体可以同时对某群体具有内隐和外显认知,但两者却有不同的心理机制与稳定性,外显认知受当前经历或社会准则影响(Sigelman, 2012),内隐认知则受长期接触某群体积极或消极信息影响,具有稳定性(葛佩兰, 2019)。因此,外显层面上可能反映的是现有社会准则和社会赞许效应;而内隐层面上则更可能反映出长期社会污名化影响下所形成的对内外群体较为稳定的认知特征。

在刻板印象内容模型中,热情和能力两个维度间一般是补偿关系(张庆, 王美芳, 2011)。研究结果显示低地位群体成员在内隐层面上对外群体存在补偿效应,即对高地位群体在能力维度上是偏好的,在热情维度上是贬损的。刻板印象内容模型的社会地位假设认为地位与能力之间存在正相关,地位越高的群体更容易被认为是高能力的,而具有高能力或占有更多社会资源的群体更易被认为是低热情的(佐斌等,2006)。但在对内群体的内隐认知上本研究并未发现类似的补偿效应,即对低地位群体在能力维度上是贬损的,但在热情维度上并不存在偏好。双重收益观点认为,热情特质反映的是他人获益,即他人可以从被评价者的热情特质中获得利益(Abele & Wojciszke, 2014)。在进行社会判断时,低地位群体因受到社会污名化影响,他们感知到内群体所提供的益处是有限且匮乏的,因而可能会降低对内群体热情维度的积极评价。

实验2分别对低地位群体成员的群体间态度和单一群体态度进行分析,结果表明两种实验方式的内-外群体效应特征是一致的。但相比于群体间态度比较方式,单一群体态度比较可以同时得到个体对内群体和外群体的态度,且对不同群体的态度也并非是相互对立的,弥补了群体间态度比较方式的不足,更准确地揭示了低地位群体成员内-外群体评价的差异效应特征。

本研究仍然存在不足,需要后续研究补充和完善。研究选取的被试是大学生群体,主要是以家庭出身(先赋性因素)作为其所属群体地位的判断依据,但由于其自身的受教育程度(后致性因素)可以增加他们向上流动的机会(马树振, 2021; 赵红霞, 王乐美, 2020),所以他们可能不再是典型的低地位群体,而是处于一种群体地位跨越阶段,未来研究可考虑增加测量低地位群体成员的群体认同,进一步筛选被试,或以更加典型的低地位群体作为研究对象。

另外,已有神经科学研究表明,人们会以不同的方式处理内群体和外群体的信息(Han,2018; Mattan et al., 2018),在大脑中有组与社会分类下个人评价紧密相关的神经区域,被称为心智网络(Molenberghs et al., 2016; Quadflieg &Koldewyn, 2017),包括内侧前额叶、后扣带回、颞上沟、颞前叶等。具有内群体偏好的个体与无内群体偏好的个体相比,其下顶叶会更活跃(Lucile et al., 2016)。本研究采用行为测验的方式发现了低地位群体的内-外群体评价的差异效应特征,未来该领域的研究可以考虑结合生理指标如内侧前额叶或下顶叶等皮层的激活情况进一步检验。

5结论

低地位群体内-外群体评价的差异效应在外显层面表现为外群体偏好,但无内群体贬损;在内隐层面,在能力维度存在外群体偏好和内群体贬损,在热情维度表现为外群体贬损,说明低地位群体内-外群体评价存在加工水平和社会认知维度的分离。