文本的回流:由《东海遗闻》看域外汉文小说的传播与接受*

2023-04-07林惠彬LimHyebin

[ 韩]林惠彬(Lim Hyebin)

明初瞿佑(1347 —1433)的《剪灯新话》是中国文学史上第一部遭禁毁的小说①据清代顾炎武《日知录之馀》卷4《禁小说》云:“正统七年二月辛未,国子监祭酒李时勉言:‘近有俗儒假托怪异之事,饰以无根之言,如《剪灯新话》之类,不惟市井轻浮之徒争相诵习,至于经生儒士多舍正学不讲,日夜记忆,以资谈论。若不严禁,恐邪说异端日新月盛,惑乱人心。乞敕礼部行文内外衙门及调提学校佥事、御史并按察司官,巡历去处,凡遇此等书籍,即令焚毁。有印卖及藏习者,问罪如律。庶俾人知正道,不为邪妄所惑。从之。’”严文儒、戴扬本校点:《日知录》第2 册,上海:上海古籍出版社,2019 年,第1418 —1419 页。,在中国国内长期不见流传,却广传至朝鲜半岛、日本、越南等地区和周边国家,成为各国传奇小说史的鼻祖,被称为中国历史上最早具有跨国界影响力的古典小说集。②孙康宜:《文章憎命达:再议瞿佑及其〈剪灯新话〉的遭遇》,《中山大学学报(社会科学版)》2008 年第3 期,第48 卷,第17 页。关于《剪灯新话》在东亚汉文化圈的传播与影响问题,各国学者已进行了系统的考察和研究。③有关《剪灯新话》在韩国、日本的流传及影响方面的研究成果颇丰。《剪灯新话》在韩国的影响方面可参见崔溶澈:《〈剪灯新话〉注释本与〈金鳌新话〉批评本的传播与回归》,载韩国《民族文化研究》第66 辑,2015 年,第389 —422 页;金秀晶:《朝鲜时代书籍贸易与韩国小说的发展——以〈剪灯新话〉和〈剪灯余话〉为研究中心》,载《韩中经济文化研究》第8 卷,第45 —58 页;金正淑:《〈剪灯新话〉与〈聊斋志异〉在韩日的传播及其变化和收容轨迹》,《汉文学论集》第30 辑,2010 年等。这些文章均为韩文,作者名(音译)、题目为笔者所译。中日韩三国传奇小说的比较研究论文,可参见乔炳南:《〈剪灯新话〉对日本江户文学的影响》,《古典文学》第7 集,台北:学生书局,1985 年;玄昌厦:《伽婢子与金鳌新话》,载《比较文学》第3 期,东京:日本比较文学会,1960 年;佐藤俊彦:《剪灯新话、伽婢子及金鳌新话的比较研究》,《朝鲜学报》第23 辑,东京:天理大朝鲜学会,1962 年;郑琦镐:《金鳌新话和伽婢子的受容情况》,载《朝鲜学报》第68 辑,东京:天理大朝鲜学会,1973 年;韩荣焕:《〈金鳌新话〉的比较文学的研究》,韩国庆熙大学博士学位论文,1984 年;韩荣焕:《韩中日小说的比较研究》,首尔:正音社,1985 年等。不过,《剪灯新话》东传后的一部回流作品——《东海遗闻》,却少有人知。《东海遗闻》由清末民初文人尹蕴清(1870 —1936)编译,共收录36 篇域外汉文小说,大部分故事取自日本汉文小说集,其中有两篇故事取自朝鲜王朝汉文小说《金鳌新话》。《金鳌新话》为《剪灯新话》影响下产生的朝鲜王朝最早汉文小说集,尹蕴清在编译过程中对原文进行了本土化、个性化的修改与再创作。这便赋予了《东海遗闻》特殊的研究价值:它是中国小说被改编成外国小说后,重又进行中国化改造的个案,在中国古代小说史上十分罕见,为考察古代文言小说在东亚汉文化圈的跨国传播及文本回流现象提供了重要参考。

由于《东海遗闻》这部小说集并不十分知名,对此书的现有研究较为薄弱,仅有两篇论文:韩国学者朴现圭重点从韩国古典汉文小说的影响角度分析了《东海遗闻》对《金鳌新话》的接受及改编情况,主要通过文字对比,介绍了《金鳌新话》中《万福寺樗浦记》《李生窥墙传》与《东海遗闻》中《梁生》《李生》的文本差异。①朴现圭:《在中国改修的〈金鳌新话〉:〈东海遗闻〉的〈李生〉与〈梁生〉》,《韩中人文学研究》第13 辑,2004 年,第451 —467 页。此外,中国学者张振国则从《剪灯新话》的东亚影响角度,对《东海遗闻》所收录作品的原文出处进行了考察与简要介绍。②张振国:《尹蕴清〈东海遗闻〉考》,载《中国文言小说研究》,2006 年,第136 —140 页。本文拟在此基础上,结合具体的文本分析,进一步阐述《东海遗闻》对《金鳌新话》的接受、改编与再创作,进而思考《剪灯新话》跨国东传后回流过程中所呈现出来的文学、文化及社会问题。

一、《东海遗闻》的作者、成书过程及底本概况

(一)《东海遗闻》及其作者

《东海遗闻》是由民国教育家尹蕴清编译的一部域外汉文小说集。据笔者调查,《东海遗闻》现有三本传世本:两本藏于中国,一本藏于韩国③中国的传世本分别馆藏于南开大学图书馆和中国国家图书馆,韩国的传世本由朴现圭教授私人收藏。,均属同一版本,一册,四周双边,双鱼尾,版心写有“东海遗闻”。正文后面附有版权页,印有“中华民国元年冬月付印,三年一月出版”,“著作者日本诸名士”,“删订者交河尹蕴清”等字样。该书由商务印书馆天津印刷局铅印出版,直隶各书店发行,定价“大洋二角”。《中国古代小说总目提要》“东海遗闻”条云:

文言小说集。清末民初尹蕴清编纂。其人事迹未详。本书未见著录,今有一九一一年商务印书馆天津印刷局排印本。一卷。前有作者一九一一年自序。序称作者光绪二十九年(1903)游学日本时曾于书肆中得日本人所作汉文小说书册,回国后于一九一一年将其书删削润饰,取名《东海遗闻》,付梓刊行。书中记日本人物遗闻,……书中故事均注重描写记述,颇得传奇小说风骨。也是中日文学交流的极好见证。④《中国古代小说总目提要》,北京:人民文学出版社,2005 年,第453 页。

《中国古代小说总目·文言卷》“东海遗闻”条对此书亦有介绍⑤《中国古代小说总目·文言卷》“东海遗闻”条云:“尹蕴清其人事迹未详。仅据书中内容,知为光绪、宣统间人。书中记日本人物遗闻。其中以妇女题材为多。或以妓女生活写妇女的不幸遭遇和人情冷暖等,如‘吉野’、‘仙石氏’、‘濑川’等。……书中故事皆注重描写记述,颇得传奇小说风骨。也是中日文学交流的极好见证。本书未见著录。今有1911 年商务印书馆天津印刷局排印本,一卷。前有作者1911 年自序。序称作者光绪二十九年(1903)游学日本时曾于书肆中得日本人所作汉文小说数册,回国后于1911 年将其书删削润饰,取名《东海遗闻》,付梓刊行。”见宁稼雨整理:《中国古代小说总目·文言卷》,太原:山西教育出版社,2004 年,第60 页。,两种提要的内容基本相同。不过,上述提要有几处信息并不准确。首先,以今日传世文献所见,《东海遗闻》出版于1912 年而非1911 年。作者于序中提及“壬子年”,并称出版年为“民国元年”,当为1912 年无疑。再者,书中所载录的故事并非仅为“日本人物遗闻”,另有两篇取自朝鲜王朝时期《金鳌新话》的小说,这也是本文所欲考察的重点。故提要中的“日本”“中日”改为“古代东亚”更妥。⑥1910 年大韩帝国(1897 —1910)与日本签订《日韩合并条约》,朝鲜半岛正式沦为日本殖民地,并入日本成为日本领土。笔者认为尹蕴清序文中的“东人”可理解为受到汉字文化影响的东亚人,亦可理解为生活在日本帝国主义统治下的人民。1912 年时朝鲜半岛已沦为日本殖民地,因此尹蕴清的表达并没有错。1945 年8 月,朝鲜半岛从日帝殖民统治下得以解放,因此这些后来整理编撰的提要中应把“日本人物遗闻”改为“古代东亚地区人物遗闻”更妥。

今天可以看到的关于《东海遗闻》作者尹蕴清的信息十分有限。综合数据库的资料和前人研究成果,已确凿的信息如下:

尹蕴清,名宝真,字蕴清,号庸斋,直隶交河县(今河北省泊头市)人,清末民初时期天津地区较有名的教育家、作家。保定师范肄业后,1903 年派赴日本留学,入经纬学堂学习教育。乙酉(1909)科拔贡。民国元年曾被选为直隶临时省议会议员。民国六年(1917)以直隶省立第三中学校长的身份再次赴日本考察教育。后又出资办学,推广义务教育,桑梓受惠良多。卒于民国二十五年(1936)12 月,享年67 岁。主要著作有《东海遗闻》(1914)、《考察教育日记》(1920)等。①尹蕴清的生平信息主要参考自张振国的《尹蕴清〈东海遗闻〉考》,第136 页。

与《东海遗闻》一书相关的文献资料则更为稀少。《东海遗闻·自叙》是目前唯一可以了解该书成书过程的一手资料。据《自叙》所称,作者于赴日留学时,常去东京神田区锦町附近的书市,有一天偶然购得数种东亚文人撰写的汉文小说,感于这些“东人”的中文“非驴非马”,似“龟兹王之学汉语”,遂于回国后对这些汉文小说进行全面的润饰和修改,出版了这部题为《东海遗闻》的传奇小说集。②尹蕴清撰《东海遗闻·自叙》:“岁癸卯七月,游学日本,侨寓东京神田区锦町,地邻嚣市,每逢休沐日,辄游览书肆,见牙签万卷,新书错陈,不禁旧癖复发。时时效獭祭以自娱。一日,偶得汉文小说数册,其中高人韵士事,颇可补正史之阙文。特以东人而学中文,未免如龟兹王之学汉语,贻非驴非马之讥,久拟删润而未得暇。”尹蕴清:《东海遗闻·自叙》,商务印书馆,1912 年初版。

《东海遗闻》收录的故事大部分出自《谭海》《日本虞初新志》《奇文观止本朝虞初新志》《谈丛》等日本汉文小说集,只有最后两篇故事《李生》和《梁生》出自朝鲜王朝汉文小说集《金鳌新话》。③有关《东海遗闻》原文出处问题可参见:张振国的《尹蕴清〈东海遗闻〉考》,第136 —140 页。《谭海》《日本虞初新志》等是《剪灯新话》在日本传播400 余年后出现的本土小说,与《剪灯新话》之间并没有直接的连续性。而金时习的《金鳌新话》只与明代瞿佑的《剪灯新话》相差100 余年,是一部在朝鲜半岛直接受《剪灯新话》影响的最早汉文小说集。故本文拟就《东海遗闻》对《金鳌新话》的接受为主要研究对象,借此考察《剪灯新话》的东流与回传问题。

(二)《东海遗闻》所依据的《金鳌新话》底本

《金鳌新话》为朝鲜王朝汉文小说集,但此书在今天的《朝鲜王朝实录》中未见记载,只有少数文人文集简单提及其中作品。韩国学者崔溶澈认为《金鳌新话》在当时只有若干部抄本内部流传,并没有广泛地流行于世。④崔溶澈:《〈剪灯新话〉注释本与〈金鳌新话〉批评本的传播与回归》,第399 页。但《金鳌新话》流传到日本后,出现了各种翻刻本。据统计,早在《东海遗闻》出版之前,《金鳌新话》在日本共刊行过四次:

1.承应二年(1653),崐山馆道客处士以大塚家族所藏的《金鳌新话》为底本刊刻出版《金鳌新话》(简称“承应本”);

2.万治三年(1660),出现了承应本的翻刻本(简称“万治本”);

3.宽文十三年(1673),出版了万治本的翻刻本,注有道春的训点(简称“宽文本”);

4.明治十七年(1884),在东京刊行以承应本为底本的木刻本。附有序跋、金时习小传、注释、评点(简称“明治本”)。

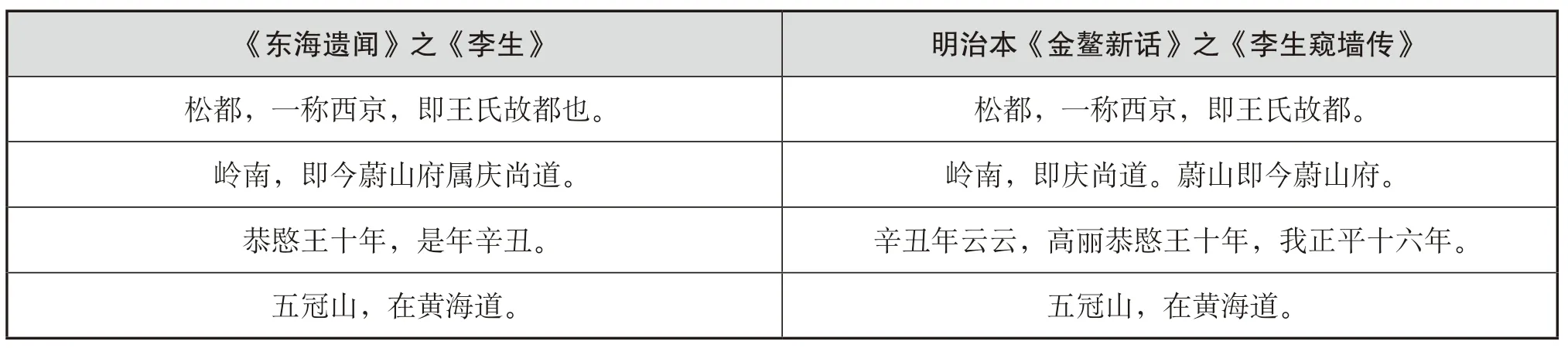

上述四种日本刻本中,唯有明治本附有日本人和朝鲜人的序、跋、注释、评点,正文前另附有一篇《梅月堂小传》。通过将《东海遗闻》与上述日本刻本《金鳌新话》比较,不难发现尹蕴清所参考的正是明治本《金鳌新话》,判断的主要依据为二书“注释”上的相似性。《东海遗闻》中的《李生》与《梁生》两篇共有五个注释,与明治本基本相同。试比较《东海遗闻·李生》与明治本《金鳌新话·李生窥墙传》中的注释,见表1。

表1 《东海遗闻·李生》与明治本《金鳌新话·李生窥墙传》注释一览

《李生》共有四个注释,文字内容与明治本注释基本相同,但在说明“恭愍王十年”时删掉了明治本中针对日本读者的年号信息,代之以中国的甲子纪年,做了一定的本土化改造。需要指出的是,明治本《金鳌新话》具有非常独特的学术意义及版本学价值。为明治本《金鳌新话》撰写序跋、评点、注释的日本与朝鲜文人均为日韩近现代史上的重要人士。如撰写序文的依田百川(1833—1909)为日本著名文学家,他的代表作日本汉文小说《谭海》与菊池三溪的《本朝虞初新志》并称日本汉文小说的双璧。参与评点和注释工作的三岛中洲也是日本著名汉学家、东京帝国大学教授,与重野安绎、川田瓮江并成为“明治三大文宗”。参与注释并撰写跋语的韩国人李树廷则为近代韩国的重要历史人物。比较有趣的是,这些当时著名的日本学者在评价《金鳌新话》中的五篇作品时,对尹蕴清所选的《万福寺樗蒲记》与《李生窥墙传》两文评价并不高,如依田百川云:

然其《樗蒲记》《窥墙传》二篇,辞则美矣,未能脱淫靡之咎。《浮碧亭记》则乐而不淫,哀而不伤,得凡人之旨。《浮洲志》则借阎王说性命之理,议论卓越,非才识具备者,决不能辨也。《赴宴录》则文章雄峻,诗赋雅丽,可以见其该博之学与俊拔之才矣。①依田百川:《金鳌新话·序》。

依田百川虽称赞了《万福寺樗蒲记》与《李生窥墙传》的语言之美,却对其中的艳情内容颇有微词,但对《金鳌新话》的其他三篇文本则大为褒奖。又如浦生重草对《金鳌新话》中的大多数文章表示不满,却认为独有《醉游浮碧亭记》一篇“其文则欧苏,而诗则老杜之忠愤,而许浑刘禹锡之笔墨也”②浦生重章:《梅月堂金鳌新话跋》。。长梅外亦对《金鳌新话》的文学性评价不高,其中对《南炎浮洲志》《龙宫赴宴录》两篇的议论部分表示了肯定,认为这些议论“非寻常”③长梅外《梅月堂金鳌新话跋》:“余曾读清之浦留仙《聊斋志异》,亦稗史中之最妙者也。今读此篇,其事奇而其诗则正,决非狂怪之辞也。意者彼其巧全在文章,故篇篇用意,时插四六之辞。此编不然。其巧全在诗赋,如后卷虽有炎浮之文,至《龙宫赴宴》则频插骈体之赋,其意之所在,亦可知而已,而其所论非寻常传奇之类也。”。那么,为什么尹蕴清没有挑选更受日本学者青睐的篇章,却选择了《万福寺樗蒲记》与《李生窥墙传》进行改编呢?下文将就《东海遗闻》中《李生》与《梁生》两篇对《金鳌新话》的接受与改编问题进行重点讨论。

二、《东海遗闻》对《金鳌新话》的接受、改编与再创作

(一)文本的接受:尹蕴清的选题标准

《东海遗闻》中的《李生》与《梁生》分别改编自《金鳌新话》中的《李生窥墙传》与《万福寺樗蒲记》两篇故事。综观《东海遗闻》一书,所收36 篇小说每篇篇幅一般在200 —600 字,最短者仅有100 字。唯独最后收录的《李生》与《梁生》两文篇幅异常之长,《李生》约有2800 字,《梁生》约有2190 字(不包括标点符号)。故有学者认为这两篇汉文小说“为误收”。④张振国:《尹蕴清〈东海遗闻〉考》,第136 页。但尹蕴清在行文中对故事的来源有明确的意识,此由其对文中地方性知识的解释可知。如《小金》一文首句称:“日本卖爇者流,有所为曲马者”,点出所记为日本故事。而《梁生》正文首句云:“全罗道之万福寺,三韩古刹也。南原有梁生者,幼失怙恃,贫无立锥地,侨寓寺之东厢。”①尹蕴清:《东海遗闻》,第38 页。比较《金鳌新话·万福寺樗蒲记》原文:“南原有梁生者,早丧父母,未有妻室,独居万福寺之东房”,尹蕴清有意识地加入了对万福寺地处“三韩”的地域解释。由此可见,尹蕴清对故事的地理来源有自觉意识。《李生》与《梁生》两篇,应非误入。

那么,尹蕴清为何在《金鳌新话》的五篇小说中选择了《李生窥墙传》与《万福寺樗蒲记》两文呢?作者在序文中并没有说明其选择故事的标准。《东海遗闻》所收小说题材极为多样:如《正传》以战争为主题,《吉野》《百合》《濑川》等以日本民间人物传说为题材,《小万》《噉蛇翁》《天女使》等篇以日本奇闻逸事为题材等。这些日本汉文小说描绘了日本社会的众生相。如此看来,《金鳌新话》的其他三篇故事——以朝鲜半岛本土神话传说为题材的《醉游浮碧亭记》、讲述朴生任职阎罗王后所经历故事的《南炎浮洲志》、以朴渊瀑布的龙传说为题材的《龙宫赴宴录》,与《东海遗闻》所收其他日本汉文小说在题材上并无显著不同。

《李生窥墙传》与《万福寺樗蒲记》较为特殊之处在于两文有相似的时代背景,皆讲述了因外敌入侵,家庭成员被杀害、蹂躏、被迫离散的故事,与《金鳌新话》其他三篇文本相异。如《李生窥墙传》的故事背景设定为高丽末期红头巾举事之时,而《万福寺樗蒲记》故事的时代背景则被设定为高丽末期倭寇入侵之时,皆为朝鲜半岛历史上的大变动时期。考虑到1910 年至1945 年朝鲜半岛沦为日本殖民地,在尹蕴清留学日本之时,朝鲜半岛已被国外势力侵略,国内情势极不稳定。尹蕴清最后收录的这两篇小说,虽为古代故事,却正与彼时国破家亡的朝鲜半岛近代历史相一致。在此意义上,《李生》《梁生》两篇的选择,未必没有政治上的特殊考虑。

另外,《万福寺樗蒲记》和《李生窥墙传》也是《金鳌新话》中文学性较强的篇章。也正因此,在朝鲜半岛、日本文人的选编的小说集中,也曾多次选录《金鳌新话》中。如日本文人浅井了意于宽文六年(1666)出版了以《剪灯新话》和《金鳌新话》为底本改编的志怪小说集《伽婢子》,卷八第三篇《以歌为媒》便是《李生窥墙传》的改编之作。②宇佐美喜三八:《和歌史に關XIIItf研究》,大阪:若竹出版,1952 年。再如1952 年韩国学者郑炳昱发现的慎独斋抄本传奇小说集,书中亦收录了《万福寺樗蒲记》和《李生窥墙传》这两篇作品。③慎独斋是朝鲜中期的文人金集(1574 —1656)的号,所以一些学者认为该手稿为金集的手作,但该书究竟是否为金集手稿,学界仍有争议。见郑炳昱:《崔文献传绍介(国文学散藁)》,新丘文化社,1960 年。时至今天仍有韩国学者认为《万福寺樗蒲记》和《李生窥墙传》是《金鳌新话》中“最优秀的爱情篇”。④韩国学者苏在英在其著作《古小说通论》中讲道:“(《金鳌新话》的)五篇中《万福寺樗蒲记》与《李生窥墙传》既是传奇,又是爱情的经典之作。”内容出自《古小说通论》第二章《代表作家及作品》之《金时习与他的文学》,首尔:半岛出版社,1983 年,第93 页。原文为韩文,中文为笔者所译。在此意义上,《万福寺樗蒲记》和《李生窥墙传》堪称《金鳌新话》中最具有文学性的作品。当然,尹蕴清选择这两篇小说编入《东海遗闻》的具体原因今已无法确知,但政治与文学两方面的考虑,或许是合理的猜测。

(二)改编与润饰

在选编《东海遗闻》的过程中,尹蕴清对《金鳌新话》等原著小说的文字进行了较多的改动。如其在《自叙》中所云:

惟晨起暑气稍减,精神稍振,辄开行笥,取向所购之小说,漫为点窜,藉以遣怀。虽学殖荒芜,不无点金成铁之处,然东涂西抹,仅十分之四五。觉庐山本来面目,尚未失真。

虽“尚未失真”,但改动之处,也有“十分之四五”。因此,虽然《梁生》和《李生》两篇故事在人物设置、故事背景、情节结构上与金时习的原作大同小异,但若仔细比较两个文本,尹蕴清还是在主题、情节、语言等方面进行了明显的改动。具体体现为以下几个方面。

首先,尹蕴清对《金鳌新话》的故事情节及主题进行了改动,这尤为明显地体现在故事的结尾,即对主人公命运的书写上。今天流传下来的《金鳌新话》共有五篇故事,均以人与鬼的相爱、人类在异界的旅行为素材讲述人生问题。金时习把自己的小说称为“风流奇语”,而这些故事的主人公大多为虚无的厌世主义者。《万福寺樗蒲记》的梁生、《李生窥墙传》中的李生、《醉游浮碧亭记》中的洪生、《南炎浮洲志》中的朴生、《龙宫赴宴录》中的韩生,这些故事的主人公最终或死亡,或行踪不明,五篇故事的结尾都是悲剧。可是在尹蕴清的润饰和修改后,主人公的命运有了一些变化。

例如在《金鳌新话》的《万福寺樗蒲记》中,梁生在悼念情人后主动选择离开世俗,然而尹蕴清的改编删掉了梁生最后入山的情节。与此同时,女主人公在他国转生为男人的情节亦被删去。尹蕴清的《梁生》故事只保留到梁生为女主人公撰写祭文为止,删减了后面的情节,以梁生悼念情人并留在现世作为故事的结尾。金时习将笔下的人物塑造为逃离现实生活的出世者,但在尹蕴清笔下,这些人物被留在了现实的悲剧中。又如在《李生窥墙传》一文中,女主人公崔氏的魂魄因期限已到,离开现世,李生与崔氏魂魄相遇的情节亦被删改。在《东海遗闻》的《李生》中,战乱后李生回到崔氏女家,倦极睡去。崔氏托梦于李生,在梦中夫妻再会,崔氏告诉李生父母遗骸以及家产所在之地,然后两人泪别,李生梦醒。两书的引文如下:

《李生窥墙传》女曰:“李郎之寿,剩有余纪,妾已载鬼箓,不能久视。若固眷恋人间,违犯条令,非唯罪我,兼亦累及于君。但妾之遗骸,散于某处,倘若垂恩,勿暴风日。”相视泣下数行云:“李郎珍重。”言讫渐灭,了无踪迹。生拾骨,附葬于亲墓旁。既葬,生亦以追念之故,得病数月而卒。闻者莫不伤叹,而慕其义焉。①明治本《金鳌新话》,第23 页。

《东海遗闻》女曰:“妾与君缘分已尽,如不忘结发情,俾妾之残躯勿久暴风日,即恩同再造矣。”言讫而去。生倏然惊醒,一身仍坐小楼上也。回思梦境,若信若疑。翌日,遵女所言,收两家父母遗骸合葬于五冠山之麓,附葬女于亲墓旁。又于所言瘗银处掘得金银若干,散于亲族。生亦以悼亡之故得病数月而殁。闻者莫不叹两人之遇合甚奇焉。②尹蕴清:《东海遗闻·李生》,第38 页。

小说故事到此结束。尹蕴清把李生与崔氏的相会由人鬼相遇改写为一场“梦境”,更为现实化;同时以“梦醒”的虚幻表现现实中爱情无以实现的遗憾,亦更为动人。

这些改编显示出《东海遗闻》弱化了《金鳌新话》原文中表现灵异的宗教色彩,将之改写成更具现实性,也更为人性化的悲剧。除结尾之外,小说中的不少情节也是据此改动的。如《金鳌新话》的《万福寺樗蒲记》在开头部分将梁生与女人的相遇视为“天分”。小说写到,在浴佛节的前一天晚上,梁生吟诵了两首表现孤独内心的诗句,随后空中有声曰:“君欲得好逑,何忧不遂?”梁生听后很开心,于是第二天到万福寺向佛祖祈求配偶。女人便是佛祖的回应,原作的情节是以因果为序展开的。但在《东海遗闻》的改写中,尹蕴清删减了“空中有声”部分,增加了“就寝辗转反侧,竟夕不寐”等字样,用以渲染梁生孤独至极的状态,进而展开其与女鬼相会、相爱等情节。这就将梁生与女鬼的相恋由佛祖的安排改写为出于人性欲望的男女恋情。

除了情节、主题的改动外,《东海遗闻》对《金鳌新话》的语言也有多方面的润饰修改,使语言显得更为精练、雅致、地道。与《金鳌新话》相比,《东海遗闻》充分发挥了文言简洁凝练的语言特点,经其改写的文本,篇幅皆较原文更为短小。如《李生窥墙传》约有3500 字,《东海遗闻》中的《李生》则约有2800 字;《万福寺樗蒲记》约有3800 字,《梁生》则仅有2190 字,较原文精简许多。此处以《梁生》一文中梁生与女人离别后按照女人的遗嘱,带着女人送的信物在前往宝莲寺的途中等候女人父母的情节为例,比较《金鳌新话》与《东海遗闻》中的文字:

《金鳌新话·万福寺樗蒲记》:酒尽相别,女出银碗一具,以赠生曰:“明日父母饭我于宝莲寺,若不遗我,请迟于路上,同归梵宇,同观父母,如何?”生曰:“诺。”生如其言,执碗待于路上,果见巨室右族,荐女子之大祥,车马骈阗,上于宝莲。见路旁,有一书生,执碗而立,从者曰:“娘子殉葬之物,已为他人所偷矣。”

《东海遗闻·梁生》:酒尽相别,女出银碗一具,以赠生曰:“明日我家严君飨我于宝莲寺,请持此以为进,见之贽可也。”生诺而受之,洒泪而别。翌日,生遵女言,执碗俟于路侧,果见有一巨室车马骈阗,悉赴宝莲。婢仆见生,报主人曰:“小姐殉葬之物,已为此人窃取矣。”

《东海遗闻》中“持此以为进”“见之贽可也”“生诺而受之”等用语显然较原文更为简练。此外,尹蕴清将“父母”替为“严君”,用“飨我”代替“饭我”,将“待于”改为“俟于”,把“为他人所偷”改写为“为此人窃取”,皆是以更为文雅、古奥的文言用词代替原文较为通俗、浅易的文字,使语言更为雅致。

除了修辞上的润饰之外,尹蕴清还将外国汉文小说中的一些“外语”或“生词”进行了本土转化。例如上述《金鳌新话》引文中画线部分的“娘子”一词被尹蕴清改写成了“小姐”。事实上,韩语中“小姐”称“a-ga-ssi”,用汉字即记为“娘子”。但这与中文语境中丫鬟称小姐的习惯并不一样,故尹蕴清将之改为中文语境中的小姐。此外,上文画线部分的句子原本并无主语,尹蕴清则为之添加了主语,并改变了语序,将之修改成更为标准的文言,便于中国读者阅读与接受。

(三)《东海遗闻》中的再创作

文字上的修改润饰之外,《东海遗闻》中还加入了尹蕴清自己的再创作。这主要体现在小说中的诗歌部分。如在《李生》一文中,李生见到崔氏女房内一墙上吟咏四时的四幅绝句,其中第三幅画上的题诗,原作只记了四首绝句,如:

秋风策策秋露凝,秋月娟娟秋水碧。一声二声鸿雁归,更听金井梧桐叶。

床下百虫鸣唧唧,床上佳人珠泪滴。良人万里事征战,今夜玉门关月白。

新衣欲裁剪刀冷,低唤丫儿呼熨斗。熨斗火销全未省,细拨秦筝又搔首。

小池荷尽芭蕉黄,鸳鸯瓦上粘新霜。旧愁新恨不能禁,况闻蟋蟀鸣洞房。①尹蕴清:《东海遗闻》,第35 —36 页。

而尹蕴清在《东海遗闻》中加入了一首新的绝句,共有五首诗。尹蕴清所增加的诗为:“搔首问天天无语,低首怀人人远阻。离情郁结百感生,何以解忧惟桂醑。”②同上,第36 页。尹蕴清根据诗歌的“秋”主题,吟咏了一首自作诗。在《金鳌新话》中原来以“冬”为主题的四首绝句,如下:

(其一)一枝梅影向窗横,风紧西廊月色明。垆火未销金筋拨,旋呼丫髻换茶铛。

(其二)林叶频惊半夜霜,回风飘雪入长廊。无端一夜相思梦,都在冰河古战场。

(其三)满窗红日似春温,愁锁眉峰着睡痕。胆瓶小梅腮半吐,含羞不语绣双鸳。

(其四)剪剪霜风掠北林,寒鸟啼月正关心。灯前为有思人泪,滴在穿丝小挫针。③明治本《金鳌新话》,第17 页。

而在《东海遗闻》中,尹蕴清将四首绝句檃栝为一首七律。如其第四首是《冬夜书怀》,七律一章。

雪正飞时风正狂,闺中意绪倍凄凉。雁声远过催霜冷,蝶梦难成恨夜长。

意懒浑忘调鹦鹉,愁多怕看绣鸳鸯。灯前一点相思泪,滴到缄尖欲断肠。④尹蕴清:《东海遗闻》,第36 页。

原作中的四时主题诗,实际上体现了女主人公崔氏渴望寻找配偶,并把自己当前的孤独状态比作成婚后独守空房刺绣来解愁的妇女。这些诗的内容均传达出崔氏女已经到了考虑恋爱和结婚的年纪。相比之下,小说中的李生是任性、不懂事的书生少爷。从内容上来看,尹蕴清完美地接续或代替了金时习的诗歌,并没有留下不协调的加工痕迹。从形式上来看,原来金时习的四时诗是以每个季节为主题,每个季节有四首绝句,共16 首。而尹蕴清打破了原来的整体美感,但这样的修改,又避免了连续四首题诗有16 首绝句的单调与重复,七律的加入也丰富了诗体的多样性。此外,在小说中增加自己的诗歌,也有编者使技炫才的意图在其中。尹蕴清的这种文学编辑方式,实际上已经改变了作品的本来面目,堪称对原文本的再创作。

综上所言,《东海遗闻》中的《李生》与《梁生》体现了尹蕴清对《金鳌新话》文本的接受、改编和再创作。《东海遗闻》的编撰是尹蕴清在“汉语母语者”的立场上对海外汉文作品的修订和增删。通过文本的改动,尹蕴清也在其中注入了自己的文学立场和趣味。

三、从“新话”到“遗闻”:社会变动与文本回流

《金鳌新话》是受明代《剪灯新话》影响而写作的汉文小说。尹蕴清对《金鳌新话》的文本进行选择与改编,将之重新引流回中国的汉文小说语境,某种意义上可以视为《剪灯新话》跨国东传数百年后,在一个全新社会语境下的文本回流。

表面看来,《东海遗闻》与《剪灯新话》并无直接的关联。事实上尹蕴清的部分删改甚至弱化了《金鳌新话》原文中的“剪灯新话”元素。《万福寺樗蒲记》和《李生窥墙传》的结尾部分,事实上与《剪灯新话》中一些故事的结尾类似,有明显的模拟痕迹。如《万福寺樗蒲记》最后女主人公在他国转生为男人的情节,与《剪灯新话》卷三《爱卿传》中爱卿在无锡转生为男儿的情节相似。《李生窥墙传》中崔氏的魂魄因期限已到,离开现世的情节,则与《剪灯新话》卷二《藤木醉游聚景园记》中魏芳华的鬼魂最后离开藤木的情节类似。但这些部分皆为尹蕴清删去,某种意义上弱化了《剪灯新话》对《金鳌新话》情节模式的影响痕迹。

但就对异域文学的接受态度而言,尹蕴清对《金鳌新话》的接受方式,与当年金时习接触《剪灯新话》的情况有类似之处。金时习所生活的时代,唐朝以来的传奇小说广受朝鲜半岛文人的关注。在这种时代环境的推动之下,作者从异国文学作品中得到灵感,对之进行本土化的改造,创作了韩语世界首部汉文小说《金鳌新话》。而尹蕴清在偶然接触到外国汉文小说后,同样以其自己的品味和理解,对之进行了个人化、本土化的改造。对金时习和尹蕴清而言,文本接受的重点并不在于对源文本(sоurсe text)的真实还原,而在于传达故事的整体感受,即以“传神”为其核心,并在他人的故事中寄寓个人情感和文学趣味。

然而,从“新话”到“遗闻”,小说集名称的变化已然透露出在一个全新的社会语境下,文言小说的地位和影响正在发生变化。当《剪灯新话》流传到朝鲜半岛本土时,这类传奇小说一度被视为败坏社会风气的“异端邪说”,故被严禁流传。①今天在韩国《朝鲜王朝实录》中可以找到官员上奏禁止《剪灯新话》《太平广记》等汉文小说的文书,如《朝鲜王朝实录》中宗六年(1511)九月二十日:“若此人可死,则如《太平广记》《剪灯新话》之类,其可尽诛乎?”;再如《朝鲜王朝实录》宣祖二年(1569)六月二十日:“况《剪灯新话》《太平广记》等书皆足以误人心志者乎。……正史则治乱存亡俱载,不可不见也。……《剪灯新话》鄙亵可愕之甚者,校书馆私给材料,至于刻板,有识之人莫不痛心。或欲去其板本而因循至今,闾巷之间,争相印见,其间男女会淫、神怪不经之说,亦多有之矣。”等。从当时的儒家价值观来讲,这些传奇小说所讲的鬼怪、异界故事为不合情理的荒唐之言。然而当时社会普遍风气所无法容忍的,实为此类文体所包含的“新”的文学想象力。正如《剪灯新话》《金鳌新话》二书的题目所示,瞿佑和金时习试图以全新的素材和想法编撰新的故事。“新话”的“新”指革新,反映了一种瓦解过去的价值,向权力化的思想体制抵抗的意志。②沈庆昊译注:《金鳌新话》,首尔:弘益出版社,2000 年,第16 页。这是文言传奇小说所曾具有的审美革新意义。然而到了尹蕴清的时代,《金鳌新话》中的故事只不过是海外流传的有趣逸闻,成了“遗闻”。19 世纪末20 世纪初,当时社会知识分子所认为的“新话”,指的是带有启蒙思想的西方小说。梁启超经历了维新变法的失败后,认识到翻译是文化的利剑,于是他便转向文学,通过翻译西文小说引进西方的启蒙思想,以此抨击朝政、批判现实,从而实现国民素质改造的目的。①罗选民:《意识形态与文学翻译——论梁启超的翻译实践》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2006 年第1 期,第21卷,第47 页。梁启超在《论小说与群治之关系》一文的开头就指出:“欲新一国之民,不可不先新一国之小说。故欲新道德,必新小说;欲新宗教,必新小说;欲新政治,必新小说;欲新风俗,必新小说;欲新文艺,必新小说;乃至欲新人心,欲新人格,必新小说。何以故!小说有不可思议之力支配人道故。”②梁启超:《饮冰室文集点校》第2 集《论小说与群治之关系》,昆明:云南教育出版社,2001 年,第758 页。到了20 世纪20 年代,受到新思想影响的陈独秀、胡适、钱玄同等人发起了以反帝反封建为内容的思想革命和文化启蒙运动。这批新式知识分子认为,当时社会所需要的是能够开通智识、启发民众的新文学,而不是用文言来写成的“腐败”的“死文学”。③胡适在《建设的文学革命论》一文中云:“我的《文学改良刍议》发表以来,已有一年多了。这十几个月之中,这个问题居然引起了许多很有价值的讨论,居然受了许多很可使人乐观的响应。我想我们提倡文学革命的人,固然不能不从破坏一方面下手。但是我们仔细看来,现在的旧派文学实在不值得一驳。什么桐城派的古文哪,《文选》派的文学哪,江西派的诗哪,梦窗派的词哪,《聊斋志异》派的小说哪,都没有破坏的价值。他们所以还能存在国中(中学),正因为现在还没有一种真有价值,真有生气,真可算作文学的新文学起来代他们的位置。有了这种‘真文学’和‘活文学’,那些‘假文学’和‘死文学’,自然会消灭了。所以我望我们提倡文学革命的人,对于那些腐败文学,个个都该存一个‘彼可取而代也’的心理;个个都该从建设一方面用力,要在三五十年内替中国创造出一派新中国的活文学。”见《新青年》第4 卷第4 期,1918 年,第289 页。

从“选译日本书籍”这一点上,尹蕴清与梁启超、陈独秀、胡适等启蒙思想家的路径相一致,但他们所选择的文学对象却完全相反。尹蕴清所选的汉文文言小说深受中国旧小说影响,而此类旧小说恰遭到彼时倡导新文学的胡适等人的反对。实际上,尹蕴清作为一位赴日留学的教育家,他对社会时事的理解和敏感度,应并不亚于一般民众。作者也许也考虑到这种社会风气,故在《自叙》中称编撰该书的目的“非敢问世也”,只不过是“聊以留一时之纪念云尔”。如果说当时新式知识分子对文学的看法是针对现实社会的济世道具,那么对尹蕴清等传统知识分子而言,文学是能够发挥想象空间的创作物,二者对文学的价值具有明显的差异。从小说的改编和再创作方面来看,尹蕴清将站在汉语为母语的编辑者立场,把金时习的《金鳌新话》中的“韩式”汉文改写为传统文言风格;又把原作中的诗词按照传统诗词的格律,进行自由的增删与再创作,充分显示出作者炫技的意图。尹蕴清彼时坚守自己的文化立场,与胡适等新式知识分子持不同的文化观点。

然而,尹蕴清似乎并不是将文学完全视为与济世无关的私有物。比如在《金鳌新话》中所选的《万福寺樗蒲记》与《李生窥墙传》两篇文章均描写了一个国家、民族所遭遇的悲惨故事,这让读者将这些情节与当时的中国和朝鲜半岛处境巧妙联系在一起。尹蕴清虽然以文化保守者的身份置身于新文学潮流之外,但十分重视中国传统文学,并以此来表达感时忧国的情怀。不出所料,正如尹蕴清所述,这些与彼“世”不符的旧小说在出版之后,也确实无人问津。笔者为了解《东海遗闻》的发行情况,调查了1910 年至1915 年间商务印书馆的《新书出版目录》,未见任何有关《东海遗闻》的信息,可见该书并不是当时出版社的重点销售书籍。就现今可见的资料而言,该书几无流传。故时至今日,知道此书者仍甚少。可见在尹蕴清将文言传奇小说回传到中国的时代,这类旧小说并未受到时人的广泛关注。

从《剪灯新话》到《金鳌新话》,再到《东海遗闻》,随着时代变迁,文学作品传到异域后,或得以重生,或湮没无闻。当年75 岁的瞿佑在校订《剪灯新话》时曾题绝句四首,其三云:“花落银红午夜深,手书细字苦推寻。不知异日灯窗下,还有人能识此心?”据说金时习写完《金鳌新话》后,将书藏在石室,也说了类似的话:“后世必有知岑者。”④金安老:《龙泉谈寂记》,见《大东野乘》第13 册,第115 页。曾经“不敢传世”的作品,都在等待异时的知音。然而历经时代变迁,这些作品或为“新话”,或为“遗闻”,命运各不相同,显示出社会变迁对文学传播与接受的影响痕迹。