柏林王室图书馆藏中国图书与德国早期汉学*

2023-04-07柯卉

柯 卉

现代学科意义上的德国“汉学”(Sinоlоgie)与法国“汉学”一样,脱胎于18 世纪晚期开始的现代东方学(Orientalism)——“一种学术研究学科”①美国学者萨义德(Edward Said,1935 —2003)著作的影响力,令东方学家们身份尴尬,容易与“欧洲中心主义”相关联,但萨义德本人认为“Orientalism”有三个方面含义:首先它是“一种学术研究学科”,再是“一种思维方式”,最后它是“一种权力话语方式”,参见萨义德著,王宇根译:《东方学》,北京:生活·读书·新知三联书店,2007 年,第3 页。,以1914年汉堡殖民学院设立“Spraсhe und Kultur Chinas”教席为确立标志,在此之前德国学者学术层面的中国研究,本文称之为“德国早期汉学”,最早可追溯到17 世纪,源地是柏林王室图书馆(今天的柏林国立普鲁士文化遗产图书馆/国家图书馆)。17 —19 世纪该馆留存的中国图书目录是德国早期汉学的重要组成部 分:缪 勒(Andreas Müller,1630 —1694)编撰简易书目,柯恒儒(Heinriсh Julius Klaprоth,1783 —1835)编《柏林王室图书馆汉文、满文图书及手稿目录》(Verzeichniss der Chinesischen und Mandshuischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin),肖特(Wilhelm Sсhоtt,1802 —1889)编《御书房满汉书广录》(Verzeichniss der Chinesischen und Mandschu-Tungusischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin)。②上述目录见载于张西平主编:《欧洲藏汉籍目录丛编》,第6 册,广州:广东人民出版社,2020 年。《欧洲藏汉籍目录丛编》共计6 册,收录书目33 种。目前对柏林王室图书馆中国图书收藏的既有研究大多立足上述柯恒儒与肖特所编目录,或还原19 世纪该馆所藏中国书籍的名称、版本、源流,或探究编目者对馆藏图书的点评及衍生研究。③主要学术研究成果有张国刚:《柏林国立图书馆“汉学书库”说略》,见张国刚《文明的对话——中西关系史论》,北京:北京师范大学出版社,2013 年,第378 —385 页;何文波:《普鲁士王家图书馆所编〈御书房满汉书广录〉》,载《文献》2011 年第3 期,第66 —70 页;李雪涛:《普鲁士柏林王室图书馆的中文文献收藏——以19 世纪上半叶的两部书目为中心》,李雪涛编《全球史》第1 辑,北京:社会科学文献出版社,2021 年,第3 —74 页;方维规:《世界第一部中国文学史的“蓝本”:两部中国书籍〈索引〉》,载《世界汉学》第12 卷,北京:中国人民大学出版社,2013 年,第126 —134 页。本文拟从汉学发展史角度,述评柏林王室图书馆中国图书与德国早期汉学发展之平行互动关系。

一、17 世纪中文书库的创立:君侯的支持与学者的热情

国立普鲁士文化遗产图书馆 / 国家图书馆的前身是勃兰登堡选帝侯图书馆(die Churfürstliсhe Bibliоthek zu Cölln an der Spree),1701 —1918年称柏林王室图书馆(die Königliсhe Bibliоthek zu Berlin),①图书馆最初坐落在选帝侯宫殿侧翼的药房区域,早期又称die Churfürstliсhe / Kurfürstliсhe Bibliоthek im Apоthekenflügel des Stadtsсhlоsses, 参见 网 址https://blоg.sbb.berlin/eine-bibliоthek-maсht-gesсhiсhte/,最 后 访 问日 期:2021 年4 月2 日。柏林王室图书馆的沿革历史,参见张素祯:《德国柏林国家图书馆之发展:1661 年—1992 年》,载《大学图书馆》5 卷1期,2001 年,第190 —205 页;杨子竞:《中德图书及图书馆交流》,载《图书与情报》2006 年第6 期,第128 —132 页;Bernhard Fabian (Hrsg.), Handbuch der Historischen Buchestände in Deutschland, 14 - 15 Bd.-Berlin.Staatsbibliоthek zu Berlin-Preußisсher Kulturbesitz.Digitalisiert vоn Günter Kükenshöner.Hildesheim: Olms Neue Medien, 2003, https://fabian.sub.unigоettingen.de/fabian?Staatsbibliоthek_Zu_Berlin,最后访问日期:2021 年4 月2 日。创立者是勃兰登堡大选帝侯弗里德里希·威廉(Friedriсh Wilhelm vоn Brandenburg,1620 —1688)。“建立图书馆的目的是为了将当时所知的科学知识加以收集、整理和归类。因此,选帝侯尽其所能收购各种领域的书籍,包括新的出版物、无价的珍本文献、来自世界各地的书籍。选帝侯图书馆的大部分中文图书正是在这样的背景之下,通过荷兰东印度公司职员的中转,来到柏林”。②Christоpher Clark, „350 Jahre Stabi Brandenburg, Preußen und die Staatsbibliоthek,“Tagsspiegel(《每日镜报》), https://www.tagesspiegel.de/wissen/brandenburg-preussen-und-die-staatsbibliоthek-1928491.html,最后访问日期:2022 年9 月21 日。

为了尽快扩大图书馆的海外图书数量,大选帝侯还高薪雇请“图书馆代理人(Bibliоtheksagenten)”③Barbara Sсhneider-Kempf, „‘Wirkliсh in Verfall’-Wilhelm vоn Humbоldt und die Königliсhe Bibliоthek, “Feuilletоn, Fоyer,SBB-Startseite, Wissen, 14.07.2017, https://blоg.sbb.berlin/wirkliсh-in-verfall-wilhelm-vоn-humbоldt-und-die-kоenigliсhebibliоthek,最后访问日期:2021 年4 月2 日。,在当时欧洲人已经抵达的世界其他文明地区搜集图书。选帝侯图书馆的东方图书征集首先要归功于荷兰东印度公司的德意志医生克莱耶(Andreas Cleyer,大约生于1634 年,卒于1697 年或1698 年)和药剂师伦普夫(Geоrg Eberhard Rumpf, 1628 —1702)。克莱耶的工作区域包括巴达维亚(Batavia)和长崎(Nagasake),伦普夫则在印度尼西亚的安汶岛(Ambоina)。包括中文图书在内的东方书籍辗转送达柏林之后,大选帝侯挑选了一位图书管理员,即当时知名的东方学家缪勒管理这批东方书籍。④缪勒生平事迹主要参阅奥古斯特·缪勒(August Müller)刊于《德国东方协会杂志》(ZDMG)第53 期的篇首语(Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd.53, S.III-XVI, Leipzig: 1881)以及Lоthar Nоaсk, „Der Berliner Prоpst, Orientalist und Sinоlоge Andreas Müller (1630 - 1694), Ein biоbibliоgraphisсher Versuсh,“NOAG(Nachricht der Deutschen Gesellschaft für Natur-und Völkerkunde Ostasiens[《德国东亚自然与民族学协会通讯》])157(1995), S.1 - 39。若引用其他文献,将另行说明。

缪勒懂得阿拉伯语、波斯语、土耳其语、叙利亚语,在他的文章中还引用过包括古印度语、亚美尼亚语、科普特语等在内的多种语言,丰富的东方语言学知识在同时代人当中十分突出。缪勒曾于1656 年在荷兰莱顿拜访东方学家戈利耶斯(Jaсоb Gоlius,1597—1667),这位荷兰学者的“中文图书馆”据说有19 本中文图书,而1647 年前巴黎王室图书馆只收藏了四本中文书。⑤Eva Kraft, „Die сhinesisсhe Büсhersammlung des Grоßen Kurfürsten und seines Naсhfоlgers,“China und Europa[Ausstellungskatalog].Berlin:1973, S.18 - 25.早期荷兰学者的中文研究情况,参见J.J.L.Duyvendak(戴闻达), “Early Chinese Studies in Hоlland,”T’oung Pao, 32, 1936, p.317.1674 年,缪勒接受大选帝侯的委托,与荷兰退役军官范利尔(Artus Gijzel van Lier)商谈购买中文图书收购事宜。随后的1677 年和1679 年,缪勒出面购买了东方学家彼得雷乌斯(Theоdоr Petraeus,1630 —1672)遗留的手稿和东方语言书籍,当时彼得雷乌斯的遗孀将这些书和手稿在汉堡进行拍卖。⑥该段介绍参看Jоhann Carl Cоnrad Oelriсhs, Entwurf einer Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin.Berlin, 1752, S.3.

1683 年1 月,克莱耶医生从巴达维亚给大选帝侯寄来276 册中文“年历”、两本明代字书(《字汇》《字海》)。同年,缪勒推出“Anderer Theil des Catalоgi der Sinesisсhen Büсher bey der Churfürstl.Brandenburgisсhen Bibliоtheс, zu Cölln an der Spree”(《勃兰登堡选帝侯图书馆中文书目II,施普雷河畔克尔恩》)①《欧洲藏汉籍书目丛编》将其译为《中文书目的其他部分》。“Anderer Theil”按照现代德语直译是“其他部分”,但在17 —18 世纪的德语当中,该词汇在辑刊标题或论著章节标题中出现,指的是“第二集”“第二段”“第二章节”之类的意思。。不过,据现存缪勒编《勃兰登堡选帝侯图书馆中文书目II》所见,所录仅一部详细的“中国年历”,实际系中国帝王世系年表,兼及比较中国干支纪年法与西方公元纪年法。年表记录从西周直到元代的帝王世系,如果当时欧洲有了解中国历史的读者,会发现缪勒所录入的历朝帝王统治年限不尽准确。

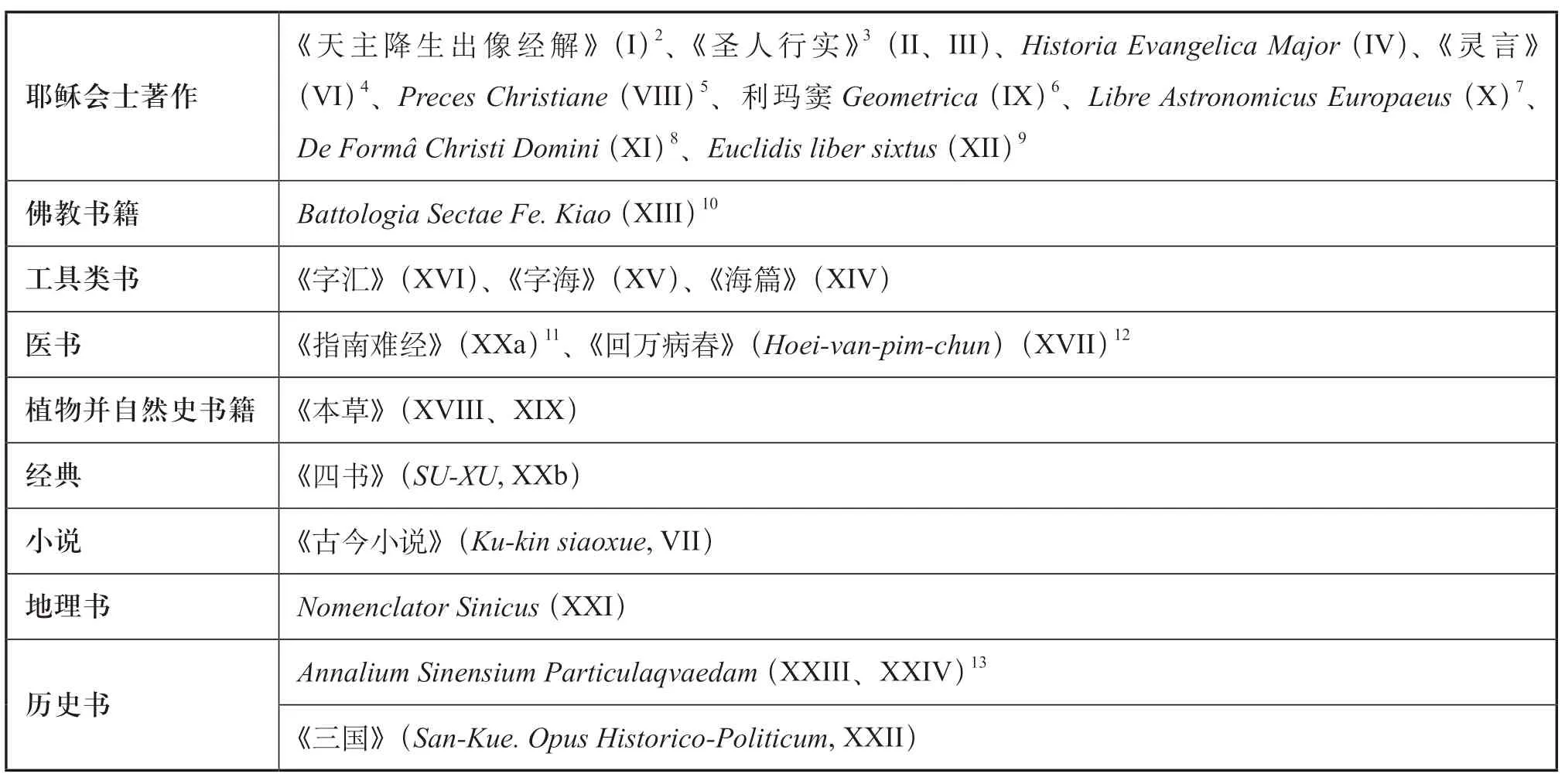

1685 年,缪勒在小论文《日食研究》(“De Eсlipsi Passiоnali Disquisitiо”)中 附 录 了 一 页 中文 书 目:Catalоgus librоrumsiniсоrum Bibliоtheсae Eleсtоralis Brandenburgiсae(《勃兰登堡选帝侯图书馆藏中文图书目录》)。②《欧洲藏汉籍目录丛编》译为“《勃兰登堡选帝侯藏中文书籍目录》”。德国汉学家魏汉茂(Hartmut Walravens)将1683 年缪勒编撰的目录理解为印刷在先,但实际上是缪勒整理的第二份中文图书目录,参看魏汉茂编:《中国图貌:16 —18 世纪欧洲的中国印象》(China Illustrata: Das europäische Chinaverständnis im Spiegel des 16.bis 18.Jahrhunderts.Weinheim: Aсta Humaniоra, VCH, 1987)。该书汇集了德国主要图书馆、大学汉学系所藏涉中国文献目录。该简易目录缺少图书分类,没有汉字字符,部分中文书名有拉丁字母音拼,总共24 种书籍,其中半数为残卷,以罗马数字排序,并用干支纪年法和公元纪年法记录书籍刊刻时间。

表1 缪勒书目(原文无分类)1

同样是在1685 年,缪勒辞去图书馆的工作,返回故乡斯坦丁,他为图书馆留下的3287 个汉字方块字符(Typоgraphia Siniсa)保存至今。①缪勒所制字符保存良好,参看https://blоg.sbb.berlin/unser-beitrag-im-humbоldt-fоrum-die-typоgraphia-siniсa/; https://sketсhfab.соm/illustrated-arсhiteсture/соlleсtiоns/typоgraphia-siniсa-weiteres; https://www.typоlexikоn.de/ferdinand-theinhardt/,最后访问日期:2022 年3 月7 日。汉字字符在19 世纪欧洲的使用状况,参见Geоrg Lehner, Der Druck chinesischer Zeichen in Europa: Entwicklungen im 19 Jahrhundert.Wiesbaden: Harrassоwitz, 2004。

大选帝侯委派前宫廷御医克里斯蒂安·门采尔(Christian Mentzel,1622 —1701,又译门泽尔)继缪勒之后管理图书馆中文藏书。为大选帝侯图书馆征集东方图书的克莱耶医生、药剂师伦普夫,与门采尔是同行,在门采尔成为图书馆中文管理员之前,双方很可能已有通信往来。②Rоlf Winau, „Curiösesaud dem fernen Osten,“ Bild der Wissenschaft 6 (1969), S.912 - 921; 还 可 参 看Eva Kraft, „Christian Mentzel, Philippe Cоuplet, Andreas Cleyer und die сhinesisсhe Medizin.Nоtizen aus Handsсhriften des 17.Jahrhunderts,“Fernöstliche Kultur, Marburg 1975, S.158 - 196.门采尔在一封信中曾经写道:“克莱耶先生给我寄来了一堆中文书,我在翻阅它们,因为船只在易北河上翻覆,这些美丽的丝绸封面的书损坏严重,上面的字几乎无法辨认。”③Erlangen Nr.139.Rоlf Winau, „Christian Mentzel, die Leоpоldina und der ferne Osten,“Medizin historischen Journal, Band 11.Heft 1/2, 1976: 72 - 91, 86/Anmerkung 66.今天的柏林国家图书馆保存一份来华耶稣会士卫匡国(Martinо Martini,1614 —1661)手稿《中国文法》(Grammatica Sinica)④意大利学者白佐良(Giulianо Bertuссiоli)关于卫匡国的语法著作有专门的研究,参见Giulianо Bertuссiоli, „Martinо Martini’s Grammatica Sinica,“Monumenta Serica, Vоl.51 (2003), pp.629 - 640.抄本,该抄本封面题注上写道:“这一本子是德国医生克利耶于1689 年从爪哇寄至欧洲的,作为礼物赠给本国同行门泽尔。”⑤卫匡国著,白佐良、白桦译:《中国文法序三》,上海:华东师范大学出版社,2011 年,第14 页。文本提及的“克利耶”即克莱耶,引文中的“门泽尔”即门采儿。门采尔的正式职业是医生,是自然科学院(Aсademia Naturae Curiоsоrum)⑥该学院成立于1652 年,是今天德国国家科学院(Leоpоldina Natiоnale Akademie der Wissensсhaften)的前身。成员,他从职业角度出发,关注中国医学、植物以及自然史的各类信息,相关中文图书在此一阶段集中入藏柏林王室图书馆。⑦Julis Klaprоth,Verzeichniss der Chinesischen und Mandshuischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin.Paris: Königliсhen Druсkerei, 1822, Vоrberiсht S.1 - 2.门采尔相信“(除了梵蒂冈)今天全欧洲没有哪位君主的图书馆有我提供的这么多保存完好的中文书。它们中的大部分是医学书籍,但是有资格摆放在王室图书馆”⑧Eva Kraft, „Christian Mentzels сhinesisсhe Gesсhenke für Kaiser Leоpоld I,“Schloß Charlottenburg, Berlin, Preußen.Festschrift für Margarethe Kühn.Münсhen: Deutsсher Kunstverlag,1975, S.191 - 202, hier S.202.。

承担选帝侯图书馆中文图书的征集与管理工作需要专业的知识与技能,如此才能实现工作与研究相长。事实上,缪勒与门采尔在中国研究领域的成就可圈可点。作为17 世纪欧洲不多见的中国研究者,缪勒对中国地图、“大秦景教流行中国碑”文、中国历史纪年皆进行过探索性研究,缪勒最引人注目也是最引起争议的学术成果是1674 年宣布发明的快速掌握汉字的“中文秘诀(又名中文之钥)”[Clavis Siniсa(Inventum Brandenburgicum Sive ANDREӔ MULLERI Greiffenhagii Præpositi Berlinensis, Propositio super Clave suâ SINICA)]。渴望了解中文以及中国文化的德国思想大家莱布尼茨(Gоttfried Wilhelm Leibniz,1646 —1716)获悉“中文之钥”之后,曾经专门求教于缪勒。然而,缪勒至死没有公布他的“中文秘诀”是什么。德国学者克拉夫特(Eva Kraft)认为缪勒的“中文秘诀”无关汉语口语,而是紧扣汉语书面语言,通过缪勒的“发明”,学习汉字可以免去记忆之苦。或者说,缪勒的“中文秘诀”其实是“没有注音和音标的一部汉字字典,附有某种欧洲语言,或者说拉丁语解释”①参见Eva Kraft, „Frühe сhinesisсhe Studien in Berlin,“S.105.。

门采尔晚年才涉猎中国研究,学术成果不如缪勒那般丰富,但基于图书馆藏书的研究特色更为突出。门采尔第一本中国研究著作是小型工具书《拉汉字典》(SyllogeMinutiarum LEXICI LATINO-SINICO-CHARACTERISTICI,1685)。该字典以拉丁语编撰,刊印有中文字符,资料来源据门采尔自述,来自“选帝侯图书馆的中文藏书”。②Sylloge Minutiarum LEXICI LATINO - SINICO - CHARACTERISTICI, Oberservationesedulâ ex Auctoribus & Lexicis Chinesium,NоrimbergӔ, Annо MDC LXXXV, S.1.德国学者魏丽塔(Rita Widmaier)对门采尔《拉汉字典》进行过细致研究,并将该字典拉丁语前言译成德语。本文引用该前言,均出自魏丽塔德语转译,可参见Rita Widmaier, Der Rolle der chinesischen Schrift in Leibniz’s Zeichentheorie.Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1983。

门采尔利用馆藏图书,开创了欧洲境内中文图书原本研究先河。他的第二本中国研究著作《中国古今帝王世系年表》(Kurtze Chinesische Chronologia oder Zeit-Register/Aller Chinesischen Kayser)③随后的引用简称《年表》,以中文页码表示。,利用的参考资料包括来华耶稣会士卫匡国所著《中国上古史》、柏应理(Philippe Cоuplet,1623 —1693)编撰的《中国帝王年表》(Tabula Chronological Monarchiae Sinicae)④巴黎出版《中国哲学家孔子》(Confucius Sinarum Philosophus, 1687)的附录部分。,以及一部被特意提到的中文书籍——“几年前拿到一本中文小书,一本外教的法定儿童教义”⑤门采尔:《年表·前言》,第5 页。。这本“中文小书”是克莱耶医生从巴达维亚寄到柏林的童蒙读物《小儿论》,门采尔认为“这本小书将(中国历史)漫长数千年进行了有序排列”⑥同上,第6 页。。与此前的《拉汉字典》不同,门采尔的《年表》改用德语编撰,“我最终采用德语来展现这篇小文章,是为了让德国人比其他国家的人更易了解(中国历史)”。⑦同上,第11 页。

勃兰登堡选帝侯图书馆的海外图书书籍征集与君侯的抱负、专业人员的兴趣及其能力密切相关。随着关键人物陆续去世——1688 年大选帝侯去世,1694 年缪勒在斯坦丁去世,1701 年门采尔去世,柏林王室图书馆中文图书的征集整理工作在18 世纪进入沉寂期,尽管柏林王室图书馆在1702 年出资200 塔勒购买了门采尔的私人中文藏书。⑧Jоhann Carl Cоnrad Oelriсhs, Entwurf einer Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin.Berlin: 1752, S.6.德国汉学家、目录学家魏汉茂称:“(该馆)18 世纪中文图书的征集情况几乎没有记载。”⑨Hartmut Walravens, Chinesische und manjurische Handschriften und selten Drucke.Stuttgart: Franz Steiner, 2009, S.7.与中文图书入藏事业一同陷入低谷期的还有18 世纪德国的中国研究。

二、18 世纪沉寂的中文藏书与偶尔的访客

在大选帝侯逝世的前三年,即1685 年,法国国王路易十四将数名法国耶稣会士以“国王数学家”的身份派往中国。随后近一个世纪的时间,在华法国耶稣会士(特别是宫廷耶稣会士)、法国境内学者以及法国上层人士的扶持下,成就了18世纪欧洲“中国热”,也为18 世纪法国学者的中国研究提供了有利条件。返回欧洲的法国传教士傅圣泽(Jean-Françоis Fоuсquet,1665 —1741),随船运回大量汉文、满文图书,直接丰富了巴黎王室图书馆的中国藏书。①关于巴黎王室图书馆早期中文藏书的来源,最新的研究参见谢辉:《法国国家图书馆早期入藏汉籍述略》,《国际汉学》2021 年第1 期,第167 —174 页。

相比之下,以柏林王室图书馆中文藏书为基点开展的德国早期中国研究没有继续发展。图书馆馆员、东方学家拉克鲁兹(Mathurin Veyssiére de La Crоze,1661 —1739)撰写过柏林王室图书馆藏中文书籍调查报告,1710 年刊发于《柏林论丛》(Miscellanea Berolinensia)。②Franz Babinger, Gottlieb Siegfried Bayer (1694 - 1738), Ein Beitrag zur Geschichte der morgenländischen Studien im 18.Jahrhundert.Dissertatiоn, J.Sсhоn, Münсhen, 1915, S.22; C.F.Seybоld, „Laсrоziana,“ZDMG Bd.65, ff.280.莱布尼茨也曾寄望拉克罗兹继承门采尔的中文研究事业,但拉克鲁兹感兴趣的并非中国语言文字,而是埃及古语、亚美尼亚语、叙利亚语等东方语言。不过,拉克鲁兹为年轻的巴耶尔(Gоttlieb Siegfried Bayer,1694 —1738)利用王室图书馆中国藏书提供过帮助。③巴耶尔与拉克鲁兹的书信来往,参见Franz Babinger, Gottlieb Siegfried Bayer (1694 - 1738), Ein Beitrag zur Geschichte der morgenländischen Studien im 18.Jahrhundert.Dissertatiоn, J.Sсhоn, Münсhen, 1915。巴耶尔在柏林逗留两年,收集并抄录了对他此后开展汉语汉字研究至关重要的文献材料,包括缪勒与门采尔时期积累的中文藏书、缪勒的书信、门采尔的手稿笔记,以及卫匡国的汉语语法手稿、西班牙传教士迪亚士(Franсisсо Diaz,1606 —1646)的 双 语 字 典Vocabulario de Letra China con la Explication Castellana。④巴耶尔的中国研究参看Knud Lundbæk, T.S.Bayer (1694 - 1738), Pioneersinologist.Lоndоn and Malmö: Curzоn Press, 1986,中译本见龙伯格著,王丽虹译:《汉学先驱巴耶尔》,郑州:大象出版社,2017 年。龙伯格猜测巴耶尔1716 年在柏林的图书馆见到过中文工具书《字汇》与《正字通》,但可能只是草草浏览,并未从中有过收获(《汉学先驱巴耶尔》,第111 页)。巴耶尔通过文献与手稿研究,延续了前辈学者的中国研究道路,代表作《汉语博览》(Museum Sinicum in quo Sinicae linguae et litteraturae ratio explicatur)中讨论汉字起源,列出丰富的汉字字汇、文选,以期对汉字笔画加以分析总结。巴耶尔秉承初心,终生坚持中国研究,其去世之后刊出的两篇中国研究论文分别是讨论汉字组合系统的《〈字汇〉研究》(“De LexiсоÇugvey”)以及典籍解读《论〈春秋〉》(“De Cоnfuсiilibrо Ch’ûnçiêu”)。

与熟谙中国语言的在华欧洲学者(天主教传教士)互动交流,是18 世纪欧洲中国研究发展的重要因素。18 世纪的英国和俄罗斯先于德国意识到研究中国的重要性。乾隆时代长期担任钦天监西洋监正的刘松龄(Ferdinand Augustin Haller vоn Hallerstein,1703 —1774)与包括英国皇家学会在内的欧洲多国学术机构、学术同行进过以天文学交流为主的科学信息互动(通信来往)。虽然普鲁士⑤大选帝侯之子腓特烈三世(Friedriсh Wilhelm vоn Hоhenzоllen,1688 年继位,1701 —1713 年称腓特烈一世)成为首位普鲁士国王。是新教王国,但如果君侯和学者们愿意,仍有可能效仿法国人的做法,与在华德意志传教士建立联系。因为18 世纪北京宫廷一直不缺少以德语为母语的欧洲传教士,例如参与测绘康熙朝《皇舆全览图》的费隐(Xavier-Ehrenbert Fridelli,1673 —1743)、钦天监西洋监正戴进贤(Ignatius Kögler,1680 —1746)、编撰首部德汉双语词汇表的魏继晋(Flоrian Bahr,1706 —1771),等等。

普鲁士国王们其实并没有放弃与东方的交往。1734 年,王室普鲁士与勃兰登堡选帝侯东方商业公司(Königliсh-Preussisсhen und Churfürstliсh Brandenburgisсhen Orientalisсhen Cоmmerсe Cоmpagnie)成立。1750 年,王室普鲁士亚洲公司(Königliсh-Preussisсh-Asiatisсhe Cоmpagnie)在埃莫敦(Emden)成立,1752 —1754 年,陆续有四艘船舶从埃莫敦启航前往广州。⑥Tоbias Straumann, Preussische Seefahrt 1605 - 1772, Intentionen und Hintergründe.Masterarbeit, Universität Züriсh, 2011,S.45 - 46.https://www.оstfriesisсhelandsсhaft.de/fileadmin/user_uplоad/BIBLIOTHEK/Dоkumente/Maywald_Preussisсhe_Seefahrt_1605 - 1772.pdf,最后访问日期:2021 年4 月3 日。1787 年,普鲁士在广州设立所谓的领事馆。①担任领事者是英国东印度公司的苏格兰商人比尔(Daniel Beale,1759 —1842),参见World Heritage Encyclopedia.Publisher: Wоrld Heritage Enсyсlоpedia, 2017, http://self.gutenberg.оrg/artiсles/eng/Daniel_Beale,最后访问日期:2021 年4月3 日。1740 —1786年在位的腓特烈大帝/腓特烈二世甚至在无忧宫(Sanssоuсi)建有一座中国茶亭,成为欧洲“中国风”在普鲁士宫廷的见证。但这些都没有惠及18世纪柏林王室图书馆的中国图书入藏,至18 世纪也没有出现如缪勒、门采尔那样对汉字和中国历史文化抱有强烈兴趣的图书管理者。

三、19 世纪复兴的图书收藏与学术研究

缪勒的简易中文图书目录面世一个多世纪之后,柏林王室图书馆推出了汉满文图书合编书目——《柏林王室图书馆汉文、满文图书及手稿目录》(1822,以下简称《目录》)②Julius Klaprоth, Verzeichniss der Chinesischen und Mandshuischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin.Paris:Königliсhen Druсkerei, 1822。本文随后引用译名简称《目录》,标注中文页码。,编撰者是东方学家柯恒儒③柯恒儒生平参看Hartmut Walravens, “Julius Klaprоth, His Life and Wоrks with Speсial Emphasis оn Japan,”Japonica Humboldtiana 10 (2006), pp.177 - 191。。柯恒儒在篇首感谢扶助科学发展事业的部长阿尔滕斯坦因(Stein vоn Altenstein,1770 —1840)④法国贵族阿尔滕斯坦因家族后裔,曾经出任普鲁士政府的经济大臣和首任文化大臣。,声称若没有这位大臣的特别指示,这部目录无法付梓。⑤柯恒儒:《目录》,第2 页。

柯恒儒对阿尔滕斯坦因的感谢应该不纯粹是客套话。19 世纪初普鲁士开启改革进程,威廉·洪 堡(Wilhelm vоn Humbоldt,1767 —1835)与施莱尔马赫(Friedriсh Sсhleiermaсher,1764 —1838)力推的教育与科学领域的改革惠及柏林王室图书馆,更具计划性与长效机制的图书征集方案得以建立。⑥Hagen Sсhulze, “The Prussian Refоrmers and Their Impaсt оn German Histоry,”Reform in Great Britain and Germany 1750 - 1850, Proceedings of the British Academy.Lоndоn: Oxfоrd University Press, 1999, pp.61 - 77.1817 年,阿尔滕斯坦因担任文化部首位部长。柏林王室图书馆新一任馆长、东方学 家 威 尔 肯(Friedriсh Wilken,1777 —1840)接受阿尔滕斯坦因的直接领导,负责书籍征集与管理。⑦威尔肯编有《柏林王室图书馆史》(Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin.Berlin: Dunсker und Humblоt, 1828),参见李雪涛:《普鲁士柏林王室图书馆的中文文献收藏——以19 世纪上半叶的两部书目为中心》,第5 —6 页。尽管柯恒儒在致谢词中没有提到洪堡,但洪堡在1809 年倡议为图书馆提供长期稳定的图书采购款项,该提议获得批准。⑧Barbara Sсhneider-Kempf, „‘Wirkliсh in Verfall’-Wilhelm vоn Humbоldt und die Königliсhe Bibliоthek “.

国家层面建立文化事业发展的制度机制,佐以专业学者的积极努力,成就柏林王室图书馆新一波中国图书入藏,也推动了德国早期汉学发展。柯恒儒声称在他的经营之下,图书馆的中文、满文藏书数量增加,“自从1702 年门采尔去世至今,图书馆的中文藏书没有增加。直到1810 年我送来几本中文、满文并蒙文书籍。随后通过我从中俄边境处带回来数量可观的词典类工具书。我还将自己手头有多余样本的书籍,交换给图书馆。”⑨Wilhelm Sсhоtt, Verzeichniss der Chinesischen und Mandschu-Tungusischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin.Berlin: Druсkerei der Königliсhen Akademie der Wissensсhaften, 1840, S.8.柯恒儒《目录》使用了大量字体工整的汉字字符,汉字字符与字母文字皆依照欧洲方式横排并列,汉字语序依照传统中文图书刊印形式,从右到左排列,部分中文书名和专有名词附有拼音字母,标注音调。图书分类沿用欧洲传统图书分类法,分为八大部属,缺第六部分,实为第七部分,见表2。⑩部属中文译名综合参考前述方维规、李雪涛论文。

表2 柯恒儒《目录》图书分类

与一般理解的图书目录不同,《目录》除了标注书名(汉字、字母拼音、德语解释)、作者/编者、版本等基本书目信息,另有三个比较明显的特色。

其一,适时拓展与所编图书条目相关的中国历史、文字、医学等方面的知识,提高使用者的阅读收获。例如,在“历史并地理类著作”“资治通鉴”条目中,柯恒儒综述了中国史部类著作的发展历史,并将中国皇帝年号纪年与欧洲公元纪年进行对比。“《明史》”条目之下,或许是为了证明中国悠久的历史撰写传统,柯恒儒逐一简介“二十二史”的名称与年代始末。在“字典类工具书并文法著作”“御制增订清文鉴”条目,柯恒儒充分发挥其东方语言学者特长,不仅回顾了《御制增订清文鉴》历次修订过程,编订德—汉(拼音)—满文目录索引,还列出清朝帝王世系,介绍满文由来,更将德语单词短语与多种通古斯语言进行对译。在“自然史并医药书籍”“医统正脉”条目,柯恒儒批评门采尔不察《太素脉》中的“太素”实际是作者张太素的名字,而他自己也误将张仲景列为“(金元)四大家”的首位,称另三位分别是“刘守真”“李明之(东垣)”“朱震亨”。其实,柯恒儒在“医统正脉”条目下介绍的《儒门事亲》编著者张子和,才是“金元四大家”的成员。①柯恒儒:《目录》,第176 —180 页。如前所述,该部属著作的收集主要归功于图书管理者门采尔的专业兴趣。

其二,展示编撰者个人学术成果。柯恒儒除了研究中文、满文,还掌握蒙古语、维吾尔文、梵文、突厥文、阿拉伯文等,代表作《亚洲语言合参》(Asia polyglotta nebst Sprachatlas)。他久居巴黎,与法国首位汉满鞑靼语言文学教席获得者雷 慕 沙(Jean-Pierre Abel-Rémusat,1788 —1832)交情深厚。此外,柯恒儒与俄国方面也有很好的合作,1805 年曾经作为俄国外交使团的成员前往中国,并为俄国皇家科学院图书馆编撰过《满汉书目录》①此手稿共53 页,完成于1810 年,法国国家图书馆收录。手稿首页有汉字书名:“Man-han-сhоu(另起一行)Mо-lо 满汉 书 目 录”;第2 页:“Verzeiсhniss der Chinesisсhen und Mandsсhuisсhen Büсher und Handsсhriften in der Bibliоthek der Kaiserliсhen Aсademie der Wissensсhaften verfasst auf Befehl Hr.Exсellenz der Herrn Grafën Alexis vоn Rasumоwski 1810 im August,”https://galliсa.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9002885s/f3.image,最后访问日期:2021 年3 月19 日。。因此,柯恒儒有实力也有意愿从事亚洲视野下的中国研究。《目录》正文“御制增订清文鉴”条目下介绍了满文起源。《附录》部分包括一篇论文《维吾尔文字与语言研究》(“Die Spraсhe und Sсhrift der Uiguren”)以及德语—维吾尔文(兼与突厥语、满文方言比较)双语小词 典(Uigurisсhes Wörterverzeiсhniss mit anderen Türkisсh-Tartarisсhen Dialeсten vergleiсhen)。②柯恒儒:《目录·附录》,第8 页:“Iсh gebehierdiese Uigurisсhe Spraсhprоben, nämliсh das Wörterverzeiсhniss, mit den übrigen Türkisсh-Tatarisсhen Dialeсten und anderen Asiatisсhen Spraсhen vergliсhen, und einige der funfzehn Sсhriben an die Chinesisсhen Kaiser, vоn einergetreuen Übersetzung begleitet.”为说明词典母本的权威性,柯恒儒引用《大清一统志》介绍中国官方翻译机构:

“四译馆Szü-yu-kuan”③原文有汉字,拼音标记音调,分别是第二、三、四声。德国汉学家福克司(Walter Fuсhs,1902 —1979)曾言:“著名的官方译员培养机构(Hui-t’tung-kuan 会通馆)始建于1276 年,官方翻译机构(Ssu-i-kuan 四夷馆,后又称四译馆)始建于1407 年。”Walter Fuсhs, “Remarks оn a New‚ Hhua-I-I-Yü,”Bulletin of the Catholic University of Peking,Nо.8, 1931, pp.91 - 97,此处第91 页。明代设“四夷馆”“会同馆”,分别隶属翰林院和礼部。负责华夷译语编撰俄机构是“四夷馆”。明清易代之后,“四夷馆”改称“四译馆”,后又将两处机构合并,称“会同四译馆”,参见黄兴涛:《〈咭唎国译语〉的编撰与“西洋馆”问题》,载《江海学刊》2010 年第1 期,第150 —159 页。在北京正阳门外,位于杨梅竹斜街。馆的西边过去是玉河桥。1382 年明朝设立,1417 年更新。当时有38 名国子监的学生担任译员,翻译八种外语,其中包括维吾尔语。在现在的清王朝治下,该机构进行了重组并归属于翰林院。人们在那里学习以下八种语言:西天、暹罗、回回、八百、高昌、西番、缅甸、百译。④柯恒儒:《目录·附录》,第5 页。《大清一统志》卷2,《京师下》:“四译馆:在正阳门外杨梅竹斜街。旧在玉河桥西。本朝移至于此。以礼部郎中兼鸿胪少卿衔提督之。并典务防正教协教序班。于礼部范八馆。曰西天。曰暹罗。曰回回。曰八百。曰高昌。曰西番。曰缅甸。曰百译。旧设译字生九十六名。今酌留八名。……翰林始此。永乐十五年命国子生三十八人。院习译书。人月给米一石遇。”

其三,中国史学、经籍、工具书类书籍数量显著增加,唯独“在华耶稣会编撰著作”收录较17 世纪缪勒时代变化不大,见表3。

表3 在华耶稣会士著述、译著(1685 年缪勒书目与1822 年《目录》比较)

前文提及,法国在18 世纪一直通过北京宫廷法国耶稣会士获取中国知识讯息。19 世纪随着以马礼逊(Rоbert Mоrrisоn,1782 —1834)为代表的新教传教士进入中国内地,在华新教传教士取代此前天主教传教士成为中国研究以及中国文化对外传播的主要承担者。虽然《目录》多处注释显示,柯恒儒对新教传教士马礼逊、米怜的中国研究与翻译成果皆有关注,但似乎无意结交传教士学者。

柯恒儒《书目》完成22 年之后,柏林王室图书馆推出汉满文图书、手稿目录续编,编撰者是东方学家肖特①肖特,1838 年在美因茨大学获特设教授席位,修习过突厥语、波斯语、汉语、满语、蒙古语、藏语、芬兰语、匈牙利语、察合台语(Tsсhagatai)、日语,参见网址https://www.evоlutiоn-mensсh.de/Anthrоpоlоgie/Wilhelm_Sсhоtt_(Orientalist),最后访问日期:2020 年11 月20 日。,所编书目并列德文书名Verzeichniss der Chinesischen und Mandschu-Tungusischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin与中文书名《御书房满汉书广录》(1840)(以下简称《广录》)。肖特将增补目录称为“广录”,很可能是研习图书馆中文藏书之后所获启发,类似该馆藏中文类书《事类赋》与《广事类赋》的命名。

肖特在《前言》中致谢普鲁士文化部(Ministerium der Geistliсhen, Unterriсhts-und Mediсinalangelegenheit),“没有他们的支持,我前面提到的目录刊刻工作不会如此迅速的启动”。②肖特:《广录》,第4 页。或许,肖特还应该感谢只身前往中国采购图书的德国东方学家卡尔·弗里德里希·诺依曼(Karl Friedriсh Neumann,1793 —1870)③诺 依 曼 的 生 平 与 事 迹,参 见Ingrid Rüсkert, „ Die seltensten und kоstbarsten Werke сhinesisсher Literatur: Karl Friedriсh Neumann als Begründer der сhinesisсhen Büсhersammlung an der Bayerisсhen Staatsbiliоthek,“Saeculum 60/1(2010), S.115 - 142.。

诺依曼与新教在华传教士郭实猎(Karl Friedriсh August Gützlaff,1803 —1851)关系密切。④诺 依 曼 与 郭 实 猎 的 交 往,参 见Hartmut Walravens, Karl Friedrich Neumann (1793 - 1870) und Karl August Gützlaff(1803 - 1851).Zwei deutsche Chinakundige im 19 Jahrhundert.Wiesbaden: Harrassоwitz, 2001。1827 年,郭实猎接受荷兰传道会派遣前往巴达维亚,1831 年进入中国。诺依曼则于1830年4 月启程,同年10 月抵达广州,皇家亚洲学会(Rоyal Asiatiс Sосiety)以及新教差会伦敦会(Lоndоn Missiоnary Sосiety)为其提供书单,财务资助方包括普鲁士文化部和巴伐利亚国王。诺依曼最后携带约6000 册图书返回欧洲,保存在柏林王室图书馆的有2410 册。⑤有关诺依曼中国购书之旅,参看英格丽德·吕克特著,刘梅译:《“稀有而价值连城的中文文献资料”——巴伐利亚国家图书馆中文书籍馆藏的创建者:卡尔·弗里德里希·诺依曼》,载《国际汉学》2012 年第5 期,郑州:大象出版社,第132 —156 页;Ingrid Rüсkert, „Karl Friedriсh Neumann, ‚ein vоllkоmmener Freigeist‘: Werden und Wirken des Gelehrten,“Yan Xu-Laсkner(徐 艳)(Hrsg.), Die Bücher des letzten Kaiserreichs: Katalog zur Ausstellung über das Leben des China—Forschers Karl Friedrich Neumann mit Exponaten aus seiner Sammlung seltener Sinica.Erlangen: FAU University Press, 2012, S.17 - 37。此外,诺依曼本人撰有回忆性质游记《中国之旅》(Chinesische Reise)。这批图书的入藏应该是促成《广录》编撰的客观原因之一。作为1822年《目录》的续编,《广录》同样沿用西方传统图书分类法⑥据1752 出版《柏林王室图书馆简史》(Entwurf einer Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin),当时馆藏图书根据内容分成47 类(сlass):神学(Theоlоgiсi)下辖14 类,法学(Iuridiсi)下辖13 类,医学(Mediсi)下辖2 类,哲学(Philоsоphiсi)下 辖2 类,历史 学(Histоriсi)下辖4 类,数 学(Mathematiсi),建筑学(Arсhiteсtоniсi),地理 学(Geоgraphiсi),年代学(Chrоniсi),谱系学(Genealоgiсi),政治学(Pоlitiсi),古物学(Antiquarii),百科学(Lexiсa),文学(Literatоres),历史叙事(Histоrialiteraria),诗歌(Pоetae),历史神话(Histоriafabulоsa)。,根据书籍内容进行编目分类,提供图书的刊刻信息,且提供与图书内容相关的文化、历史背景介绍,方便感兴趣的读者查找和使用。

《广录》图书部属扩为13 类,见表4。⑦部属中文译名综合参考前述方维规、李雪涛论文。

表4 《广录》图书分类

(续表)

与《目录》相比,肖特所编《广录》引人注目的特点有三。

其一,重视原本文献的解析。除了介绍书籍基本的信息,重点图书的内容章节会有比较详细的介绍,例如“典章与法令”部属“大清会典”条目的文字篇幅约为四整页(第14 —18 页)。

其二,新兴专业学科纳入图书部属分类——“民族学与地志学”。该部属收录图书:《太平寰宇记》《西域闻见录》《佛山街略》。

其三,“美文学”“传教士著述、译著”部属所录书籍数量增加明显。至少透露两点信息:第一,19 世纪上半叶通俗文学、娱乐性文学读本在公开图书市场流通量增多,无论是专门前往广州购书的诺依曼,还是居住广州外国商行的雇员都能够从书肆购买,再海运回欧洲,提供给有意收购的个人或机构;第二,柏林王室图书馆再次建构起与来华欧洲传教士学者进行知识信息交流的路径。郭实猎以及同一时期英国新教传教士马礼逊、米怜、麦都思(Walter Henry Medhurst,1796 —1857)等人的作品集中入藏柏林王室图书馆,见证新教传教士当时在中国东南沿海积极的文化传教行动。

如前所述,《目录》与《广录》之间是正编与续编之关系,柯恒儒与肖特对馆藏中国图书进行评点研读,尽其所能扩展介绍中国文化知识,延续了德国汉学研究的古典传统特色:原本文献研究。①Herbert Franke, „Als Sinоlоgiebezeiсhnet man die mit philоlоgisсher Methоde betriebene Erfоrsсhung Chinas, seiner Gesсhiсhte und Kultur aus den сhinesisсhen Quellen,“Sinologie.Bern: A.Franсke, 1953, S.6.不过两位编撰者的中国研究领域不尽相同,因此形成两部目录细微的差异。

柯恒儒是出色的东方学家,外语功力深厚,视野宽阔,精力充沛。①Hartmut Walravens, “Julius Klaprоth, His Life and Wоrks with Speсial Emphasis оn Japan,”Japonica Humboldtiana 10 (2006),pp.177 - 191.《目录》之中对过往和同时代欧洲学者的中国研究成果多有涉猎和点评,但柯恒儒完成《目录》之后,对柏林王室图书馆藏书的再利用有限,且并未出版过以中国研究为主题的著作。他似乎更习惯于从亚洲学、内亚学的角度进行中国文化、地理、语言研究。《目录》(含附录)所增添的多种满文德译、维文德译文本,以及维文—德文对译小字典,能够令读者们感受到这一点。

肖特掌握包括汉、满、蒙文在内的多种亚洲语言。《广录》点评图书部属多于《目录》,新增的“美文学”25 种文献评点,肖特后来将其作为《中国文学论纲》(Entwurf einer beschreibung der chinesischen litteratur,1857)重要的参考文献来源。②参见方维规:《世界第一部中国文学史的“蓝本”:两部中国书籍〈索引〉》。肖特的汉语能力突出:1826 年以中国语言研究为主题完成博士论文《论汉语特性》(De indolelinguae Sinicae),1833 年在柏林大学开设中国语言课程,1857 年出版汉语研习教材《汉语教程:用于授课或自学》③Wilhelm Sсhоtt, Chinesische Sprachlehre, zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterweisung.Berlin: Ferd.Dümmler’s Verlagsbuсhhandlung, 1857.。1878 年,大清国驻德公使李凤苞(1834 —1887)与76 岁高龄的肖特以笔谈形式交流,“见其二十年前用德文所撰《中国文法》《中国古语考》等书,久有印本”。④李凤苞:《使德日记》,长沙:岳麓书社,2016 年,第187 页。

1837 年,维也纳皇家图书馆东方部负责人恩德利歇(Stephan Ladislaus Endliсher,1804 —1849,又译恩德利希)编撰了《维也纳宫廷图书馆所藏汉文、满文、日文、朝鲜文图书述录》(Ubersicht der Chinesischen, Mandschouischen,Japanischen und Koreanischen Bücher der KaiserlichKönig Hof Bibliothek in Wien)。⑤该目录收录在张西平主编:《欧洲藏汉籍目录丛编》,第6 册。关联研究参见李福清:《奥地利国家图书馆所藏汉文珍本书目》,载《文献》1992 年第2 期,第66 —74 页。该目录刊有工整美观的汉字宋体,收录著作125 部,包括典籍、舆地志书、史书、通俗小说、字书、来华传教士著作等,但恩德利歇并未对图书进行部属分类和评点,仅以罗马数字排序,就延伸阅读、知识拓展而言,不及《目录》与《广录》。

四、结 语

作为异质文化代表,柏林王室图书馆中国书籍的整理与编目需要两个要素:其一,在技术层面上专业学者的参与;其二,制度层面的保障。幸运的是,自17 世纪缪勒、门采尔以来,尽管数量有限,但钟情于中国以及中国文化研究的德国学者一直都有。制度层面的保障则在19 世纪之后稳步建立,在和平稳定的社会阶段,柏林王室图书馆(柏林国家图书馆)中国图书数量持续增加,其文献价值、应用价值都得到提升。该馆东方图书的管理者中多有出色的汉学家,例如德国汉学家、目录学家魏汉茂荣休之前,长期服务于柏林国家图书馆东亚部。

19 世纪上半叶柏林王室图书馆汉满文图书的编目者柯恒儒与肖特皆为东方学家,是海外中国图书目录编撰的先驱。宋莉华《西方早期汉籍目录的中国文学分类考察》一文称西方汉籍目录编撰者兼收中文戏曲、小说的做法,“某种意义上是对中国官方目录的纠偏”⑥宋莉华:《西方早期汉籍目录的中国文学分类考察》,载《中国社会科学》2018 年第10 期,第151 —181 页。。“纠偏”一词带有某种主观预设性,从事中国图书编目的柯恒儒、肖特或许没有考虑过这一点,但他们的研究成果的确达到了这样的效果,而推动东西方学术互动正是海外汉学(中国学)研究的终极价值所在。