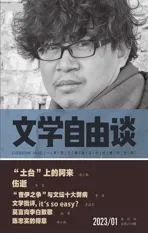

“土台”上的阿来

2023-04-07唐小林

□唐小林

不知从什么时候开始,文学批评已成为一种圈子里的自娱自乐、越玩越嗨的“文学游戏”——我总感觉这不过是一出“学术广场舞”。这种游戏一般都有个通用套路:把原本所在的“土台”,装修成文学的“神坛”,再给某些作家贴一身金,大伙儿发一声喊,合力将他推上这个神坛,供人们顶礼膜拜。这些人挖土的挖土,砌砖的砌砖,吹吹打打,供奉出一尊尊“文学大师”的蜡像,煞有介事地大唱赞歌。谓予不信,且看阿来是怎样被塑成蜡像、登临“土台”的:

阿来在文坛一出现,就站在极高的写作起点,表现出一个“好作家”成熟的叙事品质,其深邃的思想、独特的个性化语言、自由的文体和结构,令人瞩目。或者说,他是以一位能够改变人们阅读惯性、影响文学史发展惯性的“重要作家”的姿态出现在文坛的。……阿来的创作为当代文学的研究提供了一座可持续挖掘的矿藏。

可以说,他(指阿来——引者注)是1990年代最早意识到时代和生活已经开始再次发生剧烈变化的作家,也是最先意识到文学观念需要及时地、尽快调整的作家。

也许,阿来的文字真正是朴素到了极处,才会境界全出,气定神闲一如他的镇定的表情。可谓是大道至简,大雅小雅,从容道来,即便是世俗的云影水光,也会流溢出汉语的神韵。

阿来的写作,最初是从写诗起步的。翻翻阿来当年的那些诗,即便是在他所处的四川本省的诗人里,也根本算不上出众——赫赫有名的四川诗人中,有“四川五君”(柏桦、欧阳江河、翟永明、张枣、钟鸣),有以周伦佑、蓝马、尚仲敏为代表的“非非主义”诗人,有李亚伟、万夏、胡冬、马松、二毛、胡钰、蔡利华等创立的“莽汉”诗歌流派,有宋渠、宋炜这样的诗歌兄弟,也有梁平、张新泉这样独立思考、独具写作风格的个性化诗人……但你很难找到阿来的影子。

的确,在当代写作者中,许多小说家都是从写诗开始起步的。譬如贾××、苏×、张×、孙××等,但这并不等于他们具有多方面的写作才能,而恰恰说明他们并不具备诗歌写作的才华。他们几乎没有一首拿得出手的、更不用说被读者所熟知的诗歌。

阿来出生于1959年,1982年开始练笔。到了1997年,三十八岁的阿来虽然已经发表了一些中短篇小说,但其长篇处女作《尘埃落定》却在出版社辗转了多年,一直未能出版。要知道,与阿来同属1950年代的马原,在1984和1985年发表了《拉萨河女神》和《冈底斯的诱惑》;1985年,韩少功已发表《爸爸爸》,莫言发表了《红高粱》;1963年出生的苏童,也在1988年发表了他的成名作《妻妾成群》……也就是说,在《尘埃落定》的出版“尘埃落定”之前,阿来还仅仅是一个“非著名作者”。

这种在文学上“发育比较迟缓”的状态,似乎有点让人尴尬。对此,阿来将责难的板子打在所谓的写作禁忌和整个文学界身上,说这是因为《尘埃落定》的创新,别人理解不了。这种说法,显然有一种内在逻辑:我的小说就是检验文学审美的标准——谁说我的小说是文学高峰,谁就是有真正的文学眼光;谁不说我的小说经典伟大,谁就是有眼无珠、不懂文学!

阿来的蹿红,托福于《尘埃落定》获得第五届茅盾文学奖。从那以后,一些喜欢跟风扎堆、善于锦上添花的评论家,便一股脑地对阿来大肆吹捧、大抛媚眼,一些娱乐至死的媒体,也跟着煽风点火。他们联袂炒作,为阿来这个文坛“异数”的出现,而大声尖叫。他们断言:“今后的文学史写作,如要涉及二十世纪九十年代以来的文学,缺了阿来便不完整。”对这种梦呓似的谵语,阿来自己不但非常享受、照单全收,还老实不客气地补充强调说:“就事实而言,《尘埃落定》确实取得了成功。”

侥幸的“成功”,让阿来的自我感觉越来越好,架子越端越大,“底气”越来越足,足到要把自己炸裂——他看不起普鲁斯特,称其小说散发着一股病恹恹的“病痛气味”。他为孔子罗织了一大串莫须有的罪状,如:一、老是长吁短叹,牢骚不断;二、爱说混账话,圆滑世故;三、诱导学生对当权者唯唯诺诺,点头哈腰;四、人格矛盾,尽说漂亮话;五、见了国君,就得意忘形,屁颠屁颠的,简直就像要飞起来……这不是在用“现代性”来规范两千多年前的孔夫子吗?他胡乱挥舞的老拳,甚至连音乐大师莫扎特都不放过,强行给莫扎特扣上了“小鲜肉”和“娘”两大罪状,并揶揄他“三十多岁就走了”,其内心之冷漠、言论之怪异,实在让人咋舌……如此鲁莽灭裂、一逞口舌之快的信口开河,除了能证明自己的浅薄和狂妄,还能有什么价值、有什么意义呢?

对名利患得患失的阿来,明明对拿奖念兹在兹,却又假装自己是在“为文学说话”。如此出尔反尔的做派,突显出阿来的表演型人格。这只要看看阿来愤然“三问”鲁迅文学奖一事,便可一目了然。

2014年,阿来以非虚构作品《瞻对:一个两百年的康巴传奇》参与第六届鲁迅文学奖的角逐,最终以零票落选。对此次评奖结果,其他落选的作家,都能理性对待,唯独阿来闻讯后的情绪失控,却出人意料。他在后来发表的一份声明中自称:

当时只有迟钝的漠然。是一个又一个接踵而至的电话将我唤醒。对这些电话里记者要我表态的追问,我都告知,我没有什么话好说。可电话依然接踵而至。终于,这些电话唤醒了我心中的愤懑。所以,又一个记者的电话打来,在毫无准备的情形下,我站在尼洋河边的堤岸上,对着暮色渐浓的空荡荡的河谷说出了三个字:“我抗议!”

在这份声明中,阿来从评奖体例、评奖程序和作品质量三个方面,向“第六届鲁迅文学奖报告文学组诸评委”发问。阿来怒斥评选规则:“评委实名投票,是实名给谁看?”他大骂评委:“这些人的眼睛都瞎了。”——为了一个奖,打翻一船人。如此气势汹汹地公开争名夺利、计较得失,好像鲁迅文学奖天生就欠他似的,实在有辱斯文,丢尽了当代作家的脸。

“三问”的“底层逻辑”是这样的:得过代表中国文学的海拔新高度和“最高峰”的茅盾文学奖的阿来,理所当然就应该获得鲁迅文学奖,甚至应成为各种文学大奖的“收割机”,否则就是不公平、有猫腻,就值得问上几问。阿来落选,必定是天理难容;不给阿来投票的评委,就是文学的敌人,永远罪责难逃。

阿来在声明中说:“我愿意看到,发此疑问后,不被打击报复,并希望我自己和其他写作者再来参加这个奖时,以文学之名,受到公正的对待。”听起来,这就是对后来的鲁奖评委的一种“软要挟”:以后我要是没获奖,那评奖的公正性就大可怀疑!

真是应验了中国人的那句老话:会哭的孩子有奶吃。阿来的声明大概是发挥了作用。2018年,他的中篇小说《蘑菇圈》果然获得了第七届鲁迅文学奖。这是一部概念化、鸡汤化的劣质小说,从头到尾都在编织着虚假的一种梦幻,麻醉读者,消费苦难。这样的小说获奖,无疑破坏了评奖规则,极大地伤害了鲁迅文学奖的声誉。

明眼人都知道,阿来对鲁迅文学奖的无名怒火,并非真正是为了文学,而是来自于其脸面没地方搁。一个春风得意、自以为文学大师的人,获奖本该如探囊取物,居然遭到了评委们的集体差评——零票!是可忍孰不可忍!阿来如此怒发冲冠,成为大闹鲁奖的“咆哮哥”,完全是被宠坏了,是“店大欺客”的恶劣风气在文坛的活样板。本来,我从第六届鲁奖评委们给阿来的投票,看到了令人欣喜的希望,他们表达了对阿来作品的真实感受——不行就是不行,哪怕作者有着众多迷惑人的名头。但遗憾的是,阿来“三问”之后,鲁奖评委似乎又扛不住了,在第七届的评选中,他们为阿来的《蘑菇圈》一路开起了绿灯。由此看来,阿来确乎已经摸到了鲁迅文学奖的“脾气”,而这出匪夷所思的“三问”闹剧,打开了潘多拉的盒子,开启了当代作家“闹奖”取胜的丑陋之举,给文坛造成的负面影响,绝非短时间内所能消除。

《尘埃落定》获得茅盾文学奖之后,阿来一下子“飘”到了天上,以一副“国际范”的大师模样,到处传道授业,大谈他的“文学经”和“成功之道”,并借他人之口,大肆“王婆卖瓜”:“我在文体上的成功,许多眼见开阔的批评家都正确而敏锐地指出了写作者从世界各国的书面文学中受到的影响,也指出了我在此之前的诗歌写作中所受到的比较纯粹的语言训练。”他逢人就夸,《尘埃落定》“出现在当时的汉语的文学语境中,的确是一个异数,一个奇迹”。

但无论阿来怎样炫耀自己,也丝毫掩盖不了他越写越差的事实。阿来的“机村史诗”(原名《空山》),贪大求全,就像是一个外表富丽堂皇的文学“楼盘”,追求的是文字的堆积和体量的庞大,看似卷帙浩繁,最多只能唬住一些文学外行,所以也只赢得少数几个文坛哥们儿的拍手叫好。阿来煞有介事地说:“这是一次非常费力的远征。这是一次自我设置了相当难度的写作。”至于“难度”究竟在哪里,恐怕只有老天爷才知道了。

在当下文坛,“有难度的写作”已然成为一个司空见惯的套路和笑话。一些作品写得很差,读者不买账,作者就说自己追求的是“有难度的写作”,是写作上的“冒险”;评论家拍作家的马屁,首先也是称其作品是“有难度的写作”。学界的娇宠和浮夸,诱发了阿来们的盲目自大。

迄今为止,对阿来小说的沉疴,只有李建军、肖鹰这样的捍卫文学尊严、敢于直击文坛真相的极少数文学批评家,进行过鞭辟入里的批评。李建军说:“《尘埃落定》中的叙述者显然也是一个不可靠叙述者,但是,阿来对这个叙述者的修辞处理是失败的。”对于《尘埃落定》的语言,李建军尖锐地指出:“它实在太空、太飘、太碎、太绕,缺乏抵进人物内心世界的力量……”肖鹰更是一针见血地说:“我看过他的《尘埃落定》,写得很华丽,不过,我想说,真正的文学不能以华丽为标准。阿来并没有写出真正的藏族文化,而仅仅是把藏族文化以奇观异景的方式呈现出来了而已,以玩赏的形式呈现给读者。他写出来的与其说是文学,倒不如说是旅游招贴,因为当中没有更深层次的挖掘,这样的文本是电视式的,是电视文学。”对于阿来的《格萨尔王》,肖鹰更是表示不忍卒读。这部打着文学旗号的小说,本身就是在书商策划和操纵之下,急功近利的“商业写作”。

阿来告诉初学写作的年轻人说:“如果大家不会写小说不会叙事,可以直接去看《圣经》,那么有力,简洁干净。”但阿来却不知道,小说的表现形式,从来都是百花争艳、异彩纷呈的。福克纳小说的繁复,卡夫卡小说在寓言式、意识流上的追求,岂是“简洁干净”四个字就能一概而论的?

在多年的写作中,阿来早已深谙文坛的种种游戏,并自创出一套快速写作、包拿大奖的“生产制作工艺”:

一、移花接木法

读阿来的小说,常常给人一种似曾相识的感觉,殊不知阿来采用了一种极为隐蔽的“移花接木法”。

《尘埃落定》总是让人想到福克纳的经典之作《喧哗与骚动》。《喧哗与骚动》讲述了一个发生在美国南方杰弗生镇康普生家族的故事。康普生是一个没落地主,其祖上曾是一个显赫的望族,拥有众多的黑奴和大量的田产。在这个家族中,不仅出过一位州长,并且还出过一位将军。作为父辈的老康普生,是一个“整天醉醺醺,唠唠叨叨地发些愤世嫉俗的空论,把悲观失望的情绪传给大儿子昆丁”的酒鬼,而昆丁却成了这个没落庄园的代表,妻子则是一位来自南方的大家闺秀,有着显赫的身份。小说中的班吉,是一个先天性的白痴,三十多岁,智力水平仅相当于三岁的儿童。他们生活的美国南方,素来被认为是贫穷落后、“红脖子”乡下人居住的偏远之地。

《尘埃落定》的故事,发生在一个鲜为人知的边鄙之地,即藏人和汉人居住的过渡地带——嘉绒。主人公麦其土司,同样是一个“整天醉醺醺”教唆儿子的酒鬼。就像老康普生有一个放荡的女儿一样,麦其土司同样有一个放荡的女儿。这个女儿最终去了英国,与英国人结了婚。小说中的二少爷,则是麦其土司醉酒之后,与汉族妻子寻欢的产物。

福克纳所写的,是美国南方一个望族的由盛而衰;阿来所写的,则是嘉绒地区一个土司家族的由盛而衰。《尘埃落定》与《喧哗与骚动》如此惊人的相似,难道仅仅是巧合,抑或是英雄所见略同?

因为写傻子获得了巨大的“文学红利”,在“机村史诗3”——《达瑟与达戈》中,阿来再一次复制了《尘埃落定》中的“傻子模式”,甚至将卡尔维诺的《树上的男爵》悄然进行了移植。《树上的男爵》的主人公柯希莫,就像一个“傻子”,他和哥哥非常讨厌姐姐摧残小动物的行为,忍受不了她做的蜗牛餐,从而与姐姐和专制的父亲发生冲突。为与父亲决裂,他爬到树上,从此不再下来,一直到六十五岁。作为寓言小说,谁都不会去追问卡尔维诺,究竟有没有像柯希莫那样在树上生活几十年的人,但阿来却完全违背了现实主义小说的创作规律和艺术特点,照猫画虎地塑造了“傻子”达瑟,一个从小就不喜欢读书,“特别没心没肺的木头脑壳”这样一个人物。达瑟常常呆呆地“跟着树,跟着树上栖息的鸟,跟着树荫下睡觉的狐狸,唧唧哝哝地说话”,并且总是喜欢睡在树上。

更令人匪夷所思的是,阿来把小说写成了“劝世文”,人物无血无肉,处处充满了干瘪而又喋喋不休的说教,如:“猴子不聪明却不干什么傻事,人这么聪明,却怎么老是干傻事呢?”

二、鸡汤大补法

阿来的小说,常常出现一种“你中有我,我中有你”的混搭现象。“聪明人不如傻子”的观念意识,始终弥漫在小说的字里行间。基于这样的写作套路,阿来小说的主人公,往往都有一位时乖命蹇、备受欺凌、含辛茹苦,甚至疯疯癫癫、形貌丑陋的母亲,如《格拉长大》中的疯子母亲、《河上柏影》中村里第一位大学生王泽周的母亲等。这些母亲的儿子,一律都很乖巧懂事,并且长大后必定很有出息。在《蘑菇圈》中,斯炯的母亲两次逃出村子躲避战乱,回到村子时,却带回了两个没有父亲的“野种”——斯炯和她的哥哥。多年以后,这不幸的一幕,又再次发生在斯炯的身上。好不容易走出村子的斯炯,进入民族干部学校,前途一片光明。殊不知,一年之后又重新回到了机村,并带回了一个没有父亲的“野种”儿子——胆巴。面对命运的无情打击,斯炯始终没有屈服和低头,不愿说出孩子的父亲是谁,而是以超凡的毅力,乐观地面对生活,坚强地拉扯着胆巴。因为发现了蘑菇圈,斯炯仿佛饭都可以不吃,生活美得不要不要的,说起话来就像诗人:“蘑菇圈其实不是一朵朵蘑菇站成跳舞一样的圆圈。蘑菇圈其实就是很多蘑菇密密麻麻生长在一起。采了又长出来,采了又长出来,整个蘑菇季都这样生生不息。”在陡峭的山坡上背水的时候,无论山路多么难行,斯炯的心中始终都激情洋溢、诗意盎然:

她很喜欢听到背上桶里翻腾激荡时发出的好听的声音。她一边往山上爬,一边在心里排列这个世界上好听的声音,排在第一的就是水波的激荡声。一只鸟停在树枝上叫个不停,她抬起头来,说,你的声音也是好听的声音。这几天,那只画眉鸟跟她已经很熟悉了。每天都飞到这丛柳树上来等她。她知道,转过这个柳丛,就是那群栎树包围的蘑菇圈了。这鸟它是来等水喝的。

这种矫情的文字,让我想起刘亮程那种对读者极易产生致幻作用的“鸡汤散文”——都市里的一泡牛屎,也会让他感到沁透心肺,恨不得紧紧搂在怀里,闻个三天三夜;那些成天扛着把铁锹在村子里晃悠、在墙角下无忧无虑地睡大觉的债多不愁、虱多不痒的男人,仿佛就是这个世界上所有男人学习的楷模。这种同质化、肤浅化、矫情化的写作,实在是对文学的戏弄和贬低。在《蘑菇圈》中,斯炯每天过的都是神仙日子,喝西北风都感到幸福无比:“晚上,斯炯把一朵朵蘑菇切成片,用酥油一片片煎了。香气四溢的时候,她想,这么好的味道,全村人一定都闻到了。”这种虚情假意、画饼充饥的腐烂文字,无异于给读者打兴奋剂、灌迷魂汤。

因为发现了村里人不知道的蘑菇圈,斯炯不仅随时都可以享受到大自然的美味,而且就像拥有了一台提款机,从此不再差钱。三十二朵蘑菇,就能卖出四百多块钱;出门就是蓝天白云,绿水青山;每天总有采不完的蘑菇……老天爷就像阿来的随从一样,馈赠给斯炯一个可以不劳而获、坐享其成的蘑菇圈。美味的蘑菇不仅越长越漂亮,而且越长越多。在县城工作的胆巴,随时都可以享受到母亲做的美味,这样的美味甚至成为胆巴带回县城,用作联络同事感情、馈赠领导的“投资”佳品。

当年,作为领导干部的刘元萱和正在民族干部学校学习的斯炯,开始了一场秘密的“感情走私”,不料,斯炯怀上了胆巴,并决意要将孩子生下来。哥哥法海失踪,斯炯被迫终止学习,回到机村。刘元萱为了自己的“政治前途”,绝情地抛弃了斯炯母子。随着年岁的增长,刘元萱忽然良心发现,感觉对不起斯炯母子,遂用手中的权力,上下其手,让胆巴在仕途上一路开挂,最终当上了县长。

为了点燃读者的欲火,阿来大打“地摊牌”,竟然杜撰了一个乱伦故事。胆巴在仕途春风得意的时候,情欲也像野草一样疯长。他鬼使神差地爱上了刘元萱的女儿丹雅,也就是自己的亲妹妹。在疯狂追求丹雅的时候,胆巴的欲火时刻都在燃烧,他滚烫的手迫不及待地伸向了丹雅的胸口,还对丹雅说:“我每天晚上都想跟你做爱,在火车上,在飞机上,在船上。”而丹雅表现出来的淫荡,更是赚足了读者的眼球。

三、打包量产法

为了高产,阿来常常采用一种机器化生产或曰类型化写作的方式来“炮制”小说,其所谓的“山珍三部”——《蘑菇圈》《三只虫草》和《河上柏影》,堪称这类写作的“系列产品”。这几部作品的结构和材料,用的都是同一个“模板”,即在经济浪潮的席卷之下,即便像青藏高原上的偏僻乡村,淳朴的村民同样会被金钱侵蚀。在这样严酷的条件下和严峻的形势下,保护大自然,更是成为当务之急。阿来说:

有十年没写过中篇了。十年前在日本访问时,泡那里的温泉,突然想起青藏高原上的温泉,写了一篇《遥远的温泉》。后来就再也没有写过了。

今年突然起意,要写几篇从青藏高原上出产的,被今天的消费社会强烈需求的物产入手的小说,第一篇,《三只虫草》。第二篇,《蘑菇圈》。第三篇《河上柏影》。

今天,中国人对于边疆地带,对于异质文化地带的态度,跟过去已经有了很大的改变。过去的中国人向往边疆是建功立业,“单车欲问边,属国过居延。”而在今天消费主义盛行的时代,如果这样的地方不是具有旅游价值,基本上已被大部分人所遗忘。除此之外,如果这些地带还被人记挂,一定有些特别的物产。比如虫草,比如松茸。所以,我决定以这样特别的物产作为入口,来观察这些需求对于当地社会,对当地人群的影响。

在这里,阿来重复的是现代文学史中老掉牙的“问题小说”的写作思路。这类小说的作者因为急于介入社会,幻想为社会把脉问诊、包医百病,以解决社会和人生中出现的形形色色的问题。为了追求时效性、社会性,问题小说往往追求速度和强度,作品大都很粗糙,其文学性和艺术性无从谈起。且不说《蘑菇圈》的故事编得多么弱智、荒诞不经,《三只虫草》和《河上柏影》写得有多么肤浅,阿来对小说艺术的理解,也还始终停留在出手快、社会性强、关注度高的“报告文学”层面。他的《云中记》之所以遭到诟病,也是因为这是一部只图快速治疗社会疾病的急功近利、乱开药方的“问题小说”。

《尘埃落定》红了之后,阿来赶紧“贴牌”,炮制出与此相关的衍生“产品”《行刑人尔依》和《月光里的银匠》,但“市场反应”有力地回击了他。尽管有文坛弟兄和商家的大声吆喝,但小说始终引不起读者的兴趣。究其原因,也不复杂:阿来笔下的行刑人,就像莫言《檀香刑》里的刽子手一样,杀人如炫技,完全是一种玩赏性的消费写作。

四、傻子万能法

曾经,“傻子”一度受到一些当红作家的疯狂追捧,写傻子“裤裆”下的那些事和胡思乱想的脑子,也确实容易吊足读者的胃口。比如,贾平凹的《秦腔》,开篇就写到傻子引生对村里的大美人白雪的性幻想,以及在“性”事上闹出的笑话;莫言《丰乳肥臀》里的傻子上官金童,不仅满眼、满脑子都是女人硕大的乳房,而且一生都与女人的乳房和洋相百出的“性糗事”纠缠不清……

在《尘埃落定》中,阿来将傻子的糗事与性事双管齐下,并在描写的露骨、凶猛程度上,比莫言和贾平凹有过之而无不及。在火红的罂粟花海中,卓玛把她丰满的乳房贴在傻子二少爷的背上,呼出的湿热气息撩拨得他心痒难忍。这时的傻子,就像一位多情善感、才华横溢的诗人:“我只感到漫山遍野火一样的罂粟花,热烈地开放到我心房上来了。”在荷尔蒙的催发下,傻子性欲高涨,诗情勃发,做爱就像作诗:“罂粟第一次在我们土地上生根,并开放出美丽花朵的夏天,一个奇怪的现象是父亲,哥哥,都比往常有了更加旺盛的情欲。我的情欲也在初春时觉醒,在这个红艳艳的花朵撩拨得人不能安生的夏天猛然爆发了。在那天的酒席上,头人的老婆把麦其土司迷得五迷三道,我也叫满眼的鲜红和侍女卓玛丰满的乳房弄得头昏脑胀。”

一番诗意的铺垫之后,二少爷与卓玛的“性爱大戏”迅速进入高潮:

她嘻嘻一笑,撩起长裙盖住自己的脸。我就看见她双腿之间那野兽的嘴巴了。我又叫:“卓玛,卓玛。”

她一勾腿,野兽的嘴巴立即把我吞没了。我进到了一片明亮的黑暗中间。我发疯似的想在里面寻找什么东西。她的身体对于我正在成长的身体来说,是显得过于广大了。许多罂粟折断了,断茎上流出那么多白色的乳浆,涂满了我们的头脸。好像它们也跟我一样射精了。卓玛格格一笑,把我从她肚皮上颠下来。她叫我把好多花摆在她肚子上面,围着肚脐摆成一圈。桑吉卓玛算不得我的情人,而是我的老师。我叫她一声姐姐,她就捧着我的面颊哭了。她说,好兄弟,兄弟啊。

相比之下,福克纳笔下的傻子班吉根本就不懂得享受阿来的二少爷那样的“性福”。班吉是真傻,二少爷只不过是在为阿来招徕读者眼球而装傻,是阿来为其捉刀的傻。同样是描写傻子,福克纳与阿来完全是泾渭分明,高下立判。

阿来口口声声说,自己的写作是为了文学。但数十年来,文学对于阿来,更像是一块获取名利的敲门砖。一个对文学真正有敬畏之心的人,是绝不会有辱斯文,为了捞奖而大骂评委、损害文学尊严的。事实上,阿来的小说,并没有为我们提供任何新鲜的东西和有益的尝试;严格说来,它们是禁不起读者的审视和时间的检验的。

愿阿来能早日摆脱名缰利锁,安心写作,不被世俗的浮云遮住了双眼。

愿阿来从此不再骂街。

愿文学更加纯洁美好。

——谨以此“三愿”,奉予阿来和我们时代的文学。