抗战时期红色期刊《翻译杂志》的翻译“园艺”路径考

2023-04-06刘晓峰李媛媛

刘晓峰 李媛媛

内容摘要:文章基于史实,透过杂志的翻译实践,考察《翻译杂志》如何在桂林严峻复杂的政治文化语境中进行的一系列国际知识翻译行为。研究发现,桂林复杂的政治经济文化气候造就了《翻译杂志》民族性、革命性、进步性和大众化的价值取向;由此,《翻译杂志》发起了一种“翻译园艺论”的尝试,提出并践行了知识“选种、栽植、施肥和收摘”的知识“移植”的创新路径,尤其是翻译选材的責任意识,“真理性”“逻辑性”“战斗性”和“本土性”相结合的话语重塑方式和翻译实践美学,不仅促成了中国抗战文艺统一战线的形成和战时地方性反法西斯知识的世界性传递、互动和融通,也为新时代中国文化走出去和对外话语体系建设提供了新的借鉴思路和参考路径。

关键词:抗战时期;《翻译杂志》;翻译“园艺论”;知识“移植”

基金项目:国家社会科学基金重大项目(20&ZD312);陕西省哲学社会科学规划课题(2023K031);西安外国语大学校级重点课题(22XWF02);西安外国语大学教学改革项目(23BYSZ07);西安外国语大学研究生科研基金项目(2021SS027)。

作者简介:刘晓峰,西安外国语大学英文学院副教授,博士,研究方向:翻译史、翻译理论与翻译教学。李媛媛,西安外国语大学研究生,研究方向:翻译史。

二战爆发后,国际交流领域的庞大需求,促使以期刊杂志为载体的各类翻译活动高潮迭起。《翻译杂志》作为当时国内颇具影响力的综合类大型翻译刊物,致力于“ 世界新知识的总汇”,是战时国内大后方读者接轨世界、了解新知的重要窗口,在整个抗战知识翻译史上占据着重要地位。截至目前,学界关于《翻译杂志》的相关研究,还停留在对杂志基本信息的文字性介绍层面,未能透过其翻译实践的历史事实,深入地考察《翻译杂志》在桂林严峻复杂的政治文化语境中进行的一系列翻译行为背后的复杂因素。本文从翻译史研究视角出发,试图回答以下研究问题:《翻译杂志》的红色翻译实践产生于怎样的社会历史语境?杂志的国际知识翻译过程贯穿着怎样的价值尺度和逻辑法则?对新时代中国文化走出去和对外话语体系建构有着怎样的经验启示?以推进抗战时期的红色翻译研究。

一、《翻译杂志》的创办语境和价值取向

《翻译杂志》创刊于1943 年9 月1 日,出至1944 年5 月15 日第2 卷1 期后因桂林疏散而停刊,是战时桂林“ 文化城” 唯一的综合类翻译刊物。由孙亚明、王易今主编①,桂林青年印刷所印刷,三户图书社②总经售。从杂志主要编者、译者及其出版发行背景来看,《翻译杂志》实质上是由中共赞助引导下的抗战进步刊物。《翻译杂志》这一“ 难产儿” 能在抗战中后期的桂林创办,实属可贵。

抗战时期,桂林处于三方政治势力盘根交错的复杂局势,1941 年皖南事变后,国民党加强对各省图审工作的控制,桂系当局配合国民党反共政策,设立广西省图书杂志审查处,执行国民党颁布的《战时出版品审查办法及禁载标准》和《战时书刊审查规则》等一系列监察法令,查禁内容甚至具体到名词术语层面,据《抗战期间宣传名词正误表》(1943 年8 月)显示,“ 红军”“ 争取民主”“ 抗日民族统一战线” 等中共及民主人士常用的专有名词均被列入“ 谬误名词” 之列(王海军 65);查禁对象尤其针对具有中共背景的进步人士、书店和出版社,桂林整体的书刊出版环境趋于严苛。而尤其森严的“ 文网”(文化创作出版传播网络)监察,迫使不少文人志士将目光投向“ 译网”(即翻译出版传播网络),翻译成为办刊者或译者表现思想意图有力的掩护工具和载体,客观上促进了战时翻译的发展趋势。

此外,出版经济环境也直接影响着刊物的运营和发行。抗战中后期,桂林出现通货膨胀,物价暴涨和纸张缺乏等问题,出版印刷成本成几何倍数增长,出版行业普遍资金困难。《翻译杂志》也不例外,从杂志刊登的第一卷五期和六期连续两则增价的广告便可获悉。而相较于物价飞涨,作家的稿费愈显低微,甚至难以维持基本生存,《大公报》更是发出了“行行有饭吃,著书必饿死”的感慨(龙谦、胡庆嘉 66),再加上政治环境的严峻复杂,许多著译者改弦易辙,纷纷离桂,致使不少期刊杂志面临人手短缺和稿源不足的困境,这也是《翻译杂志》第1卷6期和第2卷1期再三延期的主要原因。

压抑的政治和经济气候,使得桂林的文艺运动整体陷入低迷期,不少进步刊物相继停刊,而《翻译杂志》能在这一文化战场中急流勇进,背后离不开价值取向这一内在驱动力,该杂志的价值取向表现在国际和国内、战争和文艺等多重维度间。首先,《翻译杂志》以实时译介世界新知识为着力点,意图打破国人因战争、交通、语言等因素陷入的国际知识更新困境,配合世界反法西斯战况时局进行全方位知识传播和引导,为争取抗战胜利贡献力量。同时,作为中共赞助影响下的抗战期刊,杂志在对显性和隐性知识资源的整合与重构中,尝试借助外来思想传达革命精神内核,营造国内团结抗战共识,并有效配合中共在大后方的战时宣传和形象塑造。另一方面,低迷浮躁的桂林战时文艺气候下,《翻译杂志》更是致力于改良文坛风气,推动桂林战时进步文化的建设与传播。“今日的战争,不再是争城之战,而是争民之战”(文化供应社 6),《翻译杂志》立足于本土文化语境,创刊之初便确立了民族性和大众化的发展趋势,推动知识的普及与思想的启蒙和引导,力求“中国识字的人们普遍地沾受得到新知识的滋润”(翻译杂志社 1)。

杂志的价值取向作为特定语境下文艺发展的风向表征,往往会内化为主体行动者的性情行为倾向(熊兵娇 62),外化表现为行动者的一系列主体意识操纵行为。《翻译杂志》基于以上民族性、革命性、进步性和大众化的价值取向,提出了更适宜本土生态语境的翻译理念,即翻译“园艺论”,以《翻译杂志》这块园地为载体,在知识“移植”(即翻译)的实践中,不断践行、深化和完善其实际内涵与现实意义。

二、翻译“园艺论”的内涵及其生态适应逻辑

基于整个战时文化生态语境和自身价值取向,《翻译杂志》创新性地提出了“园艺论”的翻译理念,将翻译的本质视为一种“知识移植”过程,世界新知识被作为“海外带来的一种名贵水果的种子”,通过翻译“加工播种到我国土地上”,在园丁(即译者)的悉心培植下,变成“国人必须的精神滋养料”(翻译杂志社 2)。如同“任何草木的移植,首先应当注意土壤的性质和气候,而栽培过程上的一切手续都得依据土壤和气候的研究。如果疏忽了这一点,那么橘逾淮而为枳了(2)”。这里“土壤和气候”的研究不只是针对目标语而言,源语目标语“土壤和气候”的差异,以及更高层次语境中“土壤和气候”的研究,对整个翻译培植过程也是至关重要的,尤其体现在翻译“选种”的环节。翻译“ 移植” 过程主要包含知识“ 选种、栽植、施肥和收摘”,序列井然、环环相扣。而最终的培植目标也不是简单地传播世界新知识,而是超越型成果预期,“ 犹如苏联大农学家密采林把温带的木本梨种在西伯利亚草原上,所结成的草木梨比木本梨更甜美”(2)。

其中,对土壤性质和气候的研究可谓贯穿知识“ 移植” 全过程。之于目标知识而言,土壤即供其滋养的文化园地,而气候则涵盖相应的政治、经济、军事、交通等外围要素。在整个“ 移植” 生态语境中,气候影响着土壤的发育和性状,而土壤在自主性演化中也会反作用于气候,气候与土壤在双向互动中渗透于知识“ 移植” 的全过程。以战时中國土壤和气候研究为例,随着战火的持续蔓延,中国原有的文化生产和流通模式被打破,在“ 无条件投入抗战,一切为战争的胜利服务”(陈思和 60)的号召下,各部门知识结构被迫纳入战时知识文化规范的“ 参考框架”(何琳 39)中。这个隐形框架既是门户,也是限制,是对“ 五四” 时期知识分子精英的知识启蒙、欧化和个性化价值尺度的颠覆,也是维持知识共同体独立存在的一套“ 禁止原理”(39)。“ 救亡”主题压倒了“ 启蒙” 主题,围绕团结抗战共识的国内战时知识共同体和反法西斯的国际战时知识共同体的土壤和气候性质建构起来。其次,皖南事变后,桂林“ 文网” 森严,写作限制太多,翻译成为进步文人(尤其中共人士)间接表达思想意图的有效途径;加之太平洋战争的爆发,商业航运中断,国际知识交流更新难度加大,翻译的社会价值随之提升。以上政治、军事、通讯等气候要素,无疑成为《翻译杂志》知识“ 移植”过程的影响成分。

在以“ 土壤的性质和气候” 为新的参照体系下,译者担负起了园丁的职责,进行一步步的“ 选种、栽植、施肥和收摘” 的知识选择和阐释、信念感和价值的重塑过程。知识的“ 选种” 即选择什么样的知识进行翻译,换句话说,什么样的知识既具有潜在的世界性价值,又触及到了抗战知识共同体下国人的知识诉求,其判定的条件和依据是什么?知识的“ 栽植”“ 施肥” 即为知识的加工和引导过程,“ 培植” 后的知识在多大程度上传递了“ 真知”,又多大程度上彰显了抗战语境下知识的“ 真值” 和审美趣味?顺应人类的认知发展规律,知识“ 移植” 的行为标准在时空交替中还会呈现新的实践内涵,而对标准的把握则有赖于对源语和目标语境“ 土壤” 和“ 气候” 的实时考究,对《翻译杂志》而言,表现为杂志对战时文化规范和国人价值尺度的敏锐洞悉。最后, 知识的“ 收摘” 则是基于知识选择、加工和引导基础上的知识传播、应用和再生产,是目标知识的价值实现和成果升级的阶段。播种下的名贵种子最终能否收获为甜美的果实,不仅有赖于“ 收摘” 时的验证与评判,更关乎于“ 知识移植” 过程的每一个环节,甚至于“ 土壤” 和“ 气候” 的变幻。

三、杂志翻译“园艺论”的实践路径

3.1“ 知识选种”:担负社会责任的价值追求

《翻译杂志》译介内容横跨社会科学、自然科学和人文科学三大知识体系,是名副其实的综合类翻译刊物,杂志翻译“选种”的判定标准往往取决于特定生态语境下主体行动者的基本立场和价值取向。结合国内抗战时期的土壤性质和气候条件,《翻译杂志》的信息传播、舆论宣传和教化民众的重要属性,赋予其知识“选种”以重要的社会责任。这种责任不仅表现为投身于抗战救亡的责任,还表现在信息传递、教育启迪民众和服务于文化发展的责任。

在世界反法西斯统一战线的主旋律下,《翻译杂志》站在世界反法西斯同盟国的立场上,自始至终围绕着“文艺救亡”的主线,配合国内外反法西斯战况时局,开展各类译介主题。例如,二战的中后期,随着反法西斯盟国从西线进攻欧陆的序幕逐渐揭开,杂志在第2期专门开设了“欧洲各民族反纳粹运动”的翻译专题,来配合这一战略攻势,《希腊人民的英勇斗争》《马其顿人的反希特勒运动》……《法国的觉醒》,一幕幕还原了欧陆上同盟国家汹涌澎湃的反德运动,坚定国人反法西斯的抗战信念。同时,战争的旷日持久也使得经济困难问题日渐扩大,在国内“展开经济战”和“加强生产站”的口号声中(翻译杂志社 48),杂志以“世界战争与世界经济”的翻译专题,通过《美国的军事生成和劳动力动员》《苏联的经济潜在力》《印度工业的前途》和《纳粹德国的国民财富》等系列译文,向国人介绍战时同盟国和轴心国双方的经济阵容,来打破国内关于“欧洲堡垒的难破性”“船只问题”和“登陆的冒险”等类不切实际的谰言(48)。

除了顺应时局,及时向读者提供有效的世界新知识内容,才是《翻译杂志》生存的根本。但要上升到翻译传播的社会责任层面,需要“质”和“量”的双管齐下。《翻译杂志》创刊初期是以国际时事政治为主的综合类翻译刊物,包括“时事论坛”“今日世界”“科学新知”“战时文艺”等七大栏目,但在保证了翻译知识量的同时,产生了“质”层面上的问题。因战时交通通讯的不便,外加翻译和办刊的时间成本,“时事政治”类主题的译介往往易产生时效性问题,如杂志“今日世界”栏目中的《罗马尼亚——轴心傀儡的榜样》一文,主要介绍罗马尼亚加入法西斯轴心国后国内社会境况,该译文与原文刊载时间足足相差了9个月,一定程度上影响了知识译介的准确性和及时性。为此,杂志在第5期进行了调整与革新,选题上由关于时事政治的报道性文章转为更加深刻的时政分析类文章,由“命题性知识”(knowing-that)(Ryle 59)翻译上升到“实践性知识”(knowing-how)(59)翻译,在内容的分析与预测中提高了知识的准确性和时效性,例如,《吉斯卡的谜——日军为什么仓皇撤退》《德帝国主义的特殊历史根源》等译文选题,这在一定程度上也是对学术理性的阐扬。

皖南事变后,桂林的文艺运动整体处于低潮时期,文化界市侩主义和商业投机的庸俗主义势力抬头,文化市场上粗制滥造的风气渐渐养成(文化供应社 9)。对此,有识之士带领进步书刊坚决抵制这种不正风气,毅然承担起教育启迪民智和引领桂林文化进步的责任。陈翰笙发表在《翻译杂志》第5期的《评述李普曼著<美国外交政策>》一文,就是针对当时社会上迷信广告和盲目吹捧中译本《美国外交政策》这一乱象,客观的揭露了书中作者对于义务和权力、战争与和平的混淆认识,尤其是崇尚权力而不顾权力目标的一种“ 强权政治” 的毒害倾向。此外,《翻译杂志》还特别推出了“ 西书介绍” 栏目,是关于欧美新出版的重要著作的提纲挈领的评述,关涉国际层面上的政治学、地理学、近代史、文学等专业研究领域的最新成果,反映了杂志引领国内学术研究、学科发展和启迪民智的思想价值高度。

3.2 “ 知识栽植+ 施肥”:真、善、美的践行

选定的目标知识在译入语“ 土壤和气候” 下的成功栽植,本质上离不开译者对知识内在真理性的正确阐释和有效辩护,但也需及时供给知识在新语境中所需的逻辑融贯性、情感共通性和美学一致性等“ 生长养分”。以知识“ 求真” 为基,在“ 立善” 中把握翻译的价值诉求,进而借助“ 美学” 的关照,以实现知识现实意义的启发性和建设性功能。即在对知识翻译求真、立善、尽美的“ 一核两翼” 的践行中,发掘出地方性知识所蕴含的知识“ 变异性”(variability)、“ 联系性”(connectivity)和“ 互通性”(inter-communication)的世界性特征(杨枫2),从而构建一种国际范围内地方性知识间的辩护、认同、融合乃至超越的知识“ 移植” 生态机制。

3.2.1 翻译求真:真理性译介策略

翻译求真并不局限于翻译中对原作的忠实程度,更多的是一种“ 知识—— 知识”关系的表述,“ 理解与事实的一致性、描述某个判断与判断对象之间的符合关系”(曹雅楠 16),知识的“ 移植” 过程正是目标读者跨时空探寻知识真理性的桥梁或助力,译者自然承担着扫清目标读者获取真知过程中可能存在的阅读和理解障碍。

《翻译杂志》关涉的知识类型包括时政、经济、军事、文艺、社会等多个层面,材料来源横跨英、美、苏三大反法西斯主战国,翻译中无疑存在着触碰普通读者知识盲区和影响知识翻译确证的众多风险。为此,译者在忠实原文本意的基础上,尝试通过文内注释和文后注释的策略将可能存在理解障碍的地方性独有知识普及化和隐性知识显性化,主要包括对关键人名、地名和专有名词的简要介绍,计量单位的换算,文内重要引用和理据的出处等知识的显性化处理(如原文论述“ 苏联谷物的生产问题”,译者采用文内注释补充这些谷物为“ 小麦和裸麦”(王易今 22),再如《二十五年的苏联经济》译文中,译者通过注释“ 本文原载于一九四二年十月号《世界经济与世界政治》,当时盟邦苏联在纳粹猛烈攻势下决定战略反攻。本文把二十五年来苏联经济建设成果做了一个系统的检讨,并说明苏联经济建设在反纳粹战争中所起的作用,许多科学的预见,现在已经证实了,其价值可供我们观摩与参考”(王易今 16),明确交代了译文材料的出处、原作背景、内容和翻译价值)。

而由于战时种种条件限制,《翻译杂志》文本制作方面仍略显粗糙,存在着诸如原作者名称打印错误(如杂志第1 卷4 期中《没有腿走路的一羣》译文的原作者J. P.McEvoy 在目录中错印为T. P. McEvoy,正文中错印为J. P. McEioy)、译者文内翻译失误(如萧敏颂在《苏聯人民对美国的看法》中将“in the months ahead” 译为“ 在以前几个月里”;柳无垢在《没有腿走路的一羣》中将原文“four weeks” 译成“ 四个月” 等)、前期预告与实际刊载内容不符(杂志对第四期预告中的《奎贝克—— 新大陆的直布罗陀》《斯坦恩培克的<月亮下去了>书评》和《科学与战争》三篇文章并未刊载出来)以及目录页码与实际页码不符等问题,一定程度上反映了杂志制作过程的紧迫性和战时国内期刊发展运营的时代“气候”局限性。

3.2.2 翻译立善:中共意识形态隐性操控

翻译立善在于对知识之善的理解,对知识的追求可以是被欲的(desired),也可以是可欲的(desirable),知识可以是被选的,也可以是值得选择的(Grimm 127)。能否把目标知识的内在真理性价值同知识受体的现实需求相结合,实现逻辑上的融贯和情感上的共通,关乎着知识“移植”活动存在的合理性和正当性。《翻译杂志》作为中共赞助影响下的抗战进步刊物,在桂林严峻复杂的“气候”下,擅用隐性策略手段,体现中共的政治价值取向和知识引导趋势。

首先,基于中国世界反法西斯同盟国的身份和国内团结抗战的共识,杂志始终坚守着抗日民族统一战线的基本立场,在必要时候甚至会牺牲对原文或事实的“真”来换取在目标语境下知识的认同和导引作用。例如,在《苏联人民对美国的看法》译文中,译者将原作者关于苏联与英国因“慕尼黑协议”而产生的嫌隙波及到苏联人民对美国政策的看法的相关阐述[Fortunately, we are not connected, in the Soviet view, with the Munich period, the memory of which still overcasts Anglo-Russian relations with suspicion. Nevertheless, they think our policy is bracketed with Britains, and the organization of AMG, which includes Russia, is taken as one more indication that American policy is being deftly guided along the lines desired by Britain...(Snow 19)]全部删除,译文围绕苏联与美国这两个政治体制相异的大国精诚协作共同抗战的核心展开叙述,以维护国共两党团结抗战的共识和立场。

此外,杂志擅用副文本手段与中共政治话语灵活互动,彰显了中国共产党团结抗战和坚守革命的政治立场。如第2期“欧洲各民族的反纳粹运动”的专题翻译,杂志以“编后记”的形式评介同盟国家所进行的正义战争,“其胜利的关键,不仅在于能迎头扑减这万恶的法西斯魔焰,而且还大大有赖于那衡击着侵略者心脏的敌后的英勇斗争”,进而归引到当前抗战胜利的争取,“不能单凭正面火线上的厮打,没有敌前和敌后的诸力的适当配合,冤枉的路子就不知道要走上多远了”(翻译杂志 8),有效呼应了中共敌后战场的开辟和武装行动战略。同时,《翻译杂志》还与中共直接领导的《新华日报》互动频繁,多次在《新华日报》上发布本杂志的目录启事、营销广告和评介文章,尤其在民国三十三年十月三日的关于《翻译杂志》的评介文章中,作者由《二十五年的苏联经济》译文直接指出了苏联反法西斯的胜利,“决定的因素是苏联本身的制度,经济的社会主义性质……但如果在私有制度下是不易实行的”(佚名 304),这种以外副文本为载体的隐性知识显性化处理,使得杂志能够安全有效的在大后方实施进步思想的宣传和引导。

3.2.3 翻译尽美:翻译审美的重塑与引导

何谓美,最简单的理解就是“能够唤起人们对于生活的快乐和满足的种种情绪”(邵荃麟 57),这种对待美的观点,看似是由主观情绪所决定,实际是基于一定的文化土壤和气候条件,是人们社会意识的一种反映。在抗战这一特殊的历史节点,集体主义意识代替个人主义意识,以往“ 为艺术而艺术” 的唯美主义逐渐被赋予了新的形式和内容,“ 一切凡是促进我们民族力量的成长,和使国民生活向上的,就是不可分割的唯一的善和美”(邵荃麟 58)。基于这一内涵,《翻译杂志》对美的追求必然是要包含革命的、大众的、现实的实践意义。

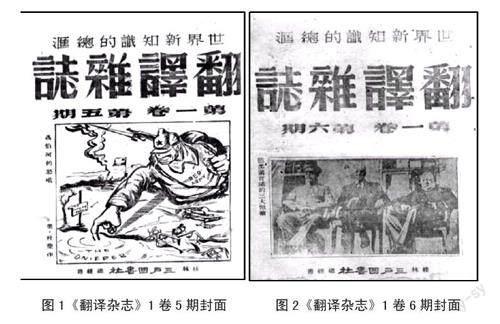

首先是杂志封面与版式呈现出的视觉效果,“ 杂志的封面体现杂志的精神和对社会脉动的意义表达”(庞海音 14),《翻译杂志》的封面设计简易朴素,以黑白色调为主,自第1 卷第4 期开始,杂志的封面采用漫画设计,极具特色。封面的漫画占据将近二分之一版,内容与世界反法西斯时局密切相关,如第1 卷第5 期的“ 聂伯河的怒吼”、六期的“ 德黑兰会议的三大领袖”,体现了杂志的世界格局和抗战精神,内涵丰富的漫画结合醒目的标题形成了更具冲击力的视觉效果。

译文风格方面,相较于五四时期流行的欧化译法,抗战时期的翻译呈现了新的时代特征,1941 年以文化供应社名义发表的《我们对于现阶段文化建设的意见》一文中,提倡翻译“ 必须力避形式上的全盘欧化,需注意通过怎样的形式使它能够被中国人民所容易接受”(文化供应社 11),结合同时期老舍《文章下乡,文章入伍》的民间文艺革命任务,该时期的译文风格具有明显的大众性、民族性和战斗性的审美趋向。在《翻译杂志》上主要表现为情感强化和语言本土化的翻译手法。情感强化指译者在翻译世界法西斯国家尤其是日本的相关行径时,选用情感色彩更加强烈,更能引起国民恶感和强化民族意识、民族力量的表达,如将原文中性词“Japanese” 译为“ 日本鬼子、小鬼、敌人、暴日”;“colloquial Japanese” 译为“ 粗俗的日本话” 等。语言方面整体趋于本土化,译者文笔具有较强的现代感,文字流畅通顺,用词以白话为主,夹杂一些方言,便于普通读者阅读和理解。如杂志的《地下的巴黎》译文中:

1.原文:“Turn back! Turn back! The Germans are behind us!” (Shiber 121)

译文:“回头!回头!德国人在我们后面哩!”(契若③51)

2.原文:“Quick! Take your clothes off and get into bed. Pretend you re ill.” (Shiber 125)

译文:“快点!脱掉你的衣服,上床去,装作你在害病。”(契若 58)

3.3知识“收摘”:抗战文艺统一战线的促成

《翻译杂志》属于“俄专④自办翻译刊物”(蓝岚、张旭 103),由孙亚明、王易今主编,伍孟昌、蒋路、庄寿慈等俄专师生,联合邵荃麟、陈翰笙、简竹坚、柳无垢等翻译名家,构成了杂志翻译活动的中坚力量,保证了杂志持续高质量的翻译产出,使得《翻译杂志》在桂林日渐颓败的文化出版环境下,还能将销售范围由桂林延伸至重庆、贵阳等大后方城市,桂林三户图书社联合重庆建与书店和贵州进修书店构成了杂志在大后方的基本销售网络,获得了一批相对稳定的大后方读者群体,有效呼应了该时期中共“公开斗争为主的基础上,实行隐蔽战线,坚守抗战大后方文艺阵地”的政策指导。

基于杂志知识“收摘”的传播效用,《翻译杂志》在整个抗战文艺史上发挥了重要作用。一方面,杂志作为桂林当时唯一的抗战红色翻译刊物,唤醒和激发国民的民族意识和爱国热情的同时,强化了中共在国统区的非权力性影响力,构筑了其在大后方的文艺抗战宣传阵地,并间接促成了国内抗战文艺统一战线的形成。另一方面,杂志作为专门的国际知识翻译刊物,表现出了对世界反法西斯同盟国尤其是弱势国家抗战形势的人道主义关注与同情,同时也尝试着将中国问题纳入了世界知识体系中进行思考,无形中参与到了世界反法西斯文艺统一战线的建构当中,知识交流空间的扩大升级,有效地突破了知识地域、国别和文化的限制,不仅提升了各国知识的可检验度和可靠程度,也实现了思想的多维通道和更多国际问题解决的可能性。

从翻译史研究视角,文章重点考察了《翻译杂志》在世界反法西斯知识融通和话语建构中所秉持的“翻译园艺论”,尤其是知识“选种、培植和收摘”的知识“移植”的创新路径,和“使中国识字的人们普遍地沾受得到世界新知识的滋润”的人文价值理念,这与当时整个抗战生态语境中追求的民族形式、进步性和大眾化的实践逻辑基本契合。从微观层面而论,杂志对于知识“移植”中土壤和气候条件的充分考虑,尤其是翻译选材的责任意识,“真理性”“逻辑性”和“进步性”相结合的知识话语转换方式,“语义准确、自然流畅”的话语叙事风格,以及基于目标读者的“革命性”“民族性”“大众化”和“本土化”的翻译实践美学,为新时代中国文化走出去和对外话语体系建设,提供了诸多参考维度和借鉴思路。

一方面,我国在积极融入全球化知识体系的进程中,可以借鉴杂志翻译“园艺论”的实践逻辑,以译入语土壤性质和气候研究为参照体系,针对差异性的目标主体实施具身式的个性化翻译模式,“努力克服话语内容、立意修辞和目标受众的非理性缺位”(胡安江 15),进行更贴合受众的语言转换、话语重构以及知识的有效传播和互动,以实现地方性知识间的深度交流、创新、融合和再建构。另一方面,也要全力挖掘和阐释优秀传统文化的思想精髓和新的时代内涵,坚定文化自信,善于从中提炼出具有潜在的“ 世界性”“ 包容性” 和“ 经典性” 价值的知识内核,如“ 以人为本”“ 天人合一”“ 协和万邦”“ 构建人类命运共同体” 等具有中国特色的人文理念、价值观和世界观,争取“ 国际话语表达欲求和知识生产能力” 的齐头并进(陈薇 115),为知识的世界性传播供给优秀的地方性文化产品。

注释【Notes】

①《翻译杂志》的主编并未在刊物上明确提及,目前资料查询到以下三种说法:《抗战时期的桂林三

户图书社》一文指出“《翻译杂志》由王易今、孙亚明主编”;王易今在《我的文教生涯》一文中回

忆“ 同孙亚明、蒋路等共同创办《翻译杂志》”;蒋路在《只留清气满乾坤》一文中回忆“《翻译杂志》

是邵荃麟自己所编”。需注意的是以上提及的孙亚明、邵荃麟当时已是中共党员,王易今和蒋路都是

桂林俄专师生,与中共联系紧密。

②三户图书社由冯玉祥出资创办,1941 年皖南事变后,与中共领导的生活书店合办,由生活书店投

入部分人员和资金,继承了生活书店的经营作风,“ 实际上是中共的外围组织”(叶再生 163)。

③邵荃麟的笔名。

④桂林俄文专修学校。1938 年中苏文协在汉口创办俄文专修学校,同年俄专分校在桂林成立。1941

年孙亚明被任命为桂林俄专分校主任,携俄专学生王易今创办《翻译杂志》,俄专师生构成杂志的翻

译主力。

引用文献【Works Cited】

佚名:翻译杂志。《新华日报》1944-03-13(4)。

[Anon. “Translation Magazine.” Xinhua Daily 1994-03-13 (4).]

曹雅楠:知识确证的新实用主义路径。太原:山西大学,2014。

[Cao, Yanan. “A New Rationalism Approach of Knowledge Justification” (Ph. D. Dissertation). Taiyuan:

Shanxi University, 2014.]

陈思和:《新文学整体观续编》。济南:山东教育出版社,2010。

[Chen, Sihe. A Sequel to New Holistic View of Literature. Jinan: Shandong Education Press, 2010.]

陈薇:作为知识生产的国家话语:国际传播中的知识理性与主体性认同。《南京社会科学》9(2021):

110-119。

[Chen, Wei. “National Discourse as a Form of Knowledge: Knowledge Rationality and Subjective Identity in

International Communication.” Social Sciences in Nanjing 9 (2021): 110-119.]

文化供应社:我们对于现阶段文化建设的意见—— 代发刊词。《文化杂志》1(1941):4-13。

[Cultural Provision Association. “ Opinions on the Cultural Construction at the Present Stage—Foreword to

the Periodical.” Cultural Journal 1 (1941): 4-13.]

Grimm, S. R. “How Understanding People Differs from Understanding the Natural World.” Philosophical

Issues 26 (2016): 209-225.

何琳:略谈知识共同体。《哲学研究》7(1992):37-39。

[He, Lin. “On Knowledge Community.” Philosophical Studies 7 (1992): 37-39.]

胡安江:知识考古、话语重构与中华文化的国际传播:美国汉学家华兹生的中国典籍英译研究。《当代外语研究》5(2022):12-21。

[Hu, Anjiang. “Archaeology of Knowledge, Discourse Restructuring and International Communication of Chinese Culture: Reflections on American Sinologist Burton Watsons Translation of Chinese Cultural Classics into English.” Contemporary Foreign Language Studies 5 (2022): 12-21.]

蔣路:只留清气满乾坤。《蒋路文存》。蒋路编。北京:人民文学出版社,2004。

[Jiang, Lu. “Leaving Only the Air Full of Heaven and Earth.” Essay Collection of Jiang Lu. Ed. Jiang Lu. Beijing: Peoples Literature Publishing House, 2004.]

蓝红军:作为理论与方法的知识翻译学。《当代外语研究》2(2022):34-44。

[Lan, Hongjun. “On Theoretical and Methodological Value of Epistemic Translation Studies.” Contemporary Foreign Language Studies 2 (2022): 34-44.]

蓝岚、张旭:抗战时期桂林俄文专修学校翻译人才培养考察。《外国语文》1(2022):

100-106.

[Lan, Lan and Zhang Xu. “Revisiting the Translator Training in Guilin Russian Language School (1938-1942).” Foreign Language and Literature 1 (2022): 100-106.]

李伯纪等:抗日战争时期的桂林三户图书社。《桂林文史资料第9辑》,桂林文史资料研究委员会编。桂林:桂林文史资料研究委员会,1986。

[Li, Boji. “ Guilin San Hu Bookstore in Anti-Japanese War.” Guilin Cultural and Historical Material Series 9. Ed. Guilin Cultural and Historical Records Study Committee. Guilin: Guilin Cultural and Historical Records Study Committee, 1986.]

龙谦、胡庆嘉:《抗战时期桂林出版史料》。桂林:漓江出版社,1999。

[Long, Qian and Hu Qingjia. Publication Materials of Guilin in the Anti-Japanese War. Guilin: Lijiang Publishing House, 1999.]

庞海音:《读书》杂志的美学追求。《出版科学》4(2013):13-16。

[Pang, Haiyin. “The Aesthetic Pursuits of Du Shu Journal.” Publishing Journal 4 (2013): 13-16.]

契若:地下的巴黎。《翻译杂志》1.5(1944a):50-56。

[Qi, Ruo. “Paris-Underground.” Translation Magazine 1.5 (1944a): 50-56.]

——:苏联人民对美国的看法。《翻译杂志》2.1(1944b):1-6。

[---. “What the Russians Think of US.” Translation Magazine 2.1 (1944b): 1-6.]

Ryle, G. The Concept of Mind. London: Hutchinson, 1949.

邵荃麟:建立新的美学观点。《建设研究》5.5(1941):57-59。

[Shao, Quanlin. “ Establish A New Aesthetic View.” Journal of Construction Research 5.5 (1941): 57-59.]

Shiber, E. “Paris-Underground.” The Readers Digest 43 (1943): 119-144.

Snow, E. “What the Russians Think of Us”. The Saturday Evening Post 1943-09-25 (19).

翻译杂志社:发刊词。《翻译杂志》1.1(1943a):2。

[Translation Magazine. “Foreword to the Periodical.” Translation Magazine 1.1 (1943a): 2.]

——:編后记。《翻译杂志》1.2(1943b):8。

[---. “ Afterword to the Periodical.” Translation Magazine 1.2 (1943b): 8.]

——:编后记。《翻译杂志》1.3(1943c):48。

[---. “ Afterword to the Periodical.” Translation Magazine 1.3 (1943c): 48.]

——:编后记。《翻译杂志》1.5(1944a):7。

[---. “ Afterword to the Periodical.” Translation Magazine 1.5 (1944a): 7.]

——:编后记。《翻译杂志》1.6(1944b):19。

[---. “ Afterword to the Periodical.” Translation Magazine 1.6 (1944b): 19.]

——:编后记。《翻译杂志》2.1(1944c):6。

[---. “ Afterword to the Periodical.” Translation Magazine 2.1 (1944c): 6.]

王海军:抗战时期国共两党在书刊发行领域的博弈。《中共党史研究》4(2014):63-74。

[Wang, Haijun. “The Game Between the Kuomintang and the Communist Party in the Field of Book

Publishing in the Anti-Japanese War.” Journal of Chinese Communist Party History Studies 4 (2014):

63-74.]

王易今:二十五年的苏联经济。《翻译杂志》1.5(1944):16-24。

[Wang, Yijin. “The Soviet Economy in the Past 25 Years.” Translation Magazine 1.5 (1944): 16-24.]

——:我的文教生涯。《安徽文史资料全书》。方兆本编。合肥:安徽人民出版社,2007。

[---. “My Cultural and Educational Career.” Anhui Cultural and Historical Accounts. Ed. Fang Zhaoben.

Hefei: Anhui Peoples Publishing House, 2007.]

熊兵娇:上海“ 孤岛” 时期文学翻译的发生与建构——以《西洋文学》杂志为讨论对象。《安徽大学学报》

(哲学社会科学版)3(2014):60-67。

[Xiong, Bingjiao. “Generation and Construction of Literature Translation in Shanghai Isolated Island——

Taking Xiyang Journal as the Discussing Object.” Journal of Anhui University (Philosophy and Social

Sciences Edition) 3 (2014): 60-67.]

杨枫:知识翻译学宣言。《当代外语研究》5(2021):2、27。

[Yang, Feng. “Transknowletology Declaration.” Contemporary Foreign Language Studies 5 (2021): 2, 27.]

——:知识的地方性与翻译的世界性。《当代外语研究》3(2022):1-2。

[---. “Regionalism of Knowledge and Cosmopolitanism of Translation.” Contemporary Foreign Language

Studies 3 (2022): 1-2.]

叶再生:《中国近代现代出版通史》。北京:华文出版社,2002。

[Ye, Zaisheng. The Publishing General History of Modern China. Beijing: Sino-Culture Press, 2002.]

責任编辑:丁如伟