汉代鲁国遗存的初步考察

2023-04-06李玉春

李玉春

(山东省曲阜市文物局)

〔内容提要〕 两汉时期分封在曲阜区域的鲁国,文化积淀深厚,经济富足发达,为后世留存了大量汉代考古文化遗存,成为文物价值极高的历史文化遗产。对汉代鲁国的历史沿革、都城建造、墓葬分类和存世碑刻等遗产进行初步考察,力图直观展示汉代鲁国的文化面貌及存世文物遗存的价值,以作为弘扬中国优秀传统文化的一种实践。

曲阜是轩辕故里,商奄旧地,周代诸侯国鲁国的国都,两汉时又是地方王国鲁国的都城。悠久历史的积淀和灿烂文化的浸蕴,使得两汉时期的曲阜成为全国经济文化发达、人口密集的一处重邑。曲阜为孔孟桑梓之地。早在东周时期,孔子及其弟子即创立了儒家学说。及至汉代,“罢黜百家,独尊儒术”,孔孟学说才得以发扬光大,并成为汉王朝的大一统思想。作为儒家学说的发祥地,汉代时的鲁国继承传统,儒学兴盛,学派林立,经师辈出,成为经学发展、传播的中心地。由于曲阜历史地位的重要性,汉王朝在将许多子孙分封于全国各地时,对颇有重义崇礼之俗的曲阜地区非常重视,使其成为了两汉文化的集萃之地。时至今日,在曲阜的土地上,仍保留有大量丰厚的汉代文化遗存,且自成体系,种类齐全,价值重大,是一组弥足珍贵的历史文化遗产。为便于更好地了解和研究曲阜地区两汉时期鲁国历史文化面貌,笔者大体按封地、城址、宫殿、墓葬、碑刻石刻等部分进行梳理,并初步探讨。

一、汉代鲁国的分封、辖区与历史沿革

随着时代的发展,地域的变迁,曲阜地区两汉时期行政区划和汉代鲁国的历史沿革已逐渐被人们所遗忘。据相关文献介绍,汉代地方行政建制,沿用秦代的郡县制,并借鉴周代的分封制,实行郡国并行制度。凡封王的地方称为国,不封王直接由中央管辖的地方称为郡,郡、国均辖县,郡之县封侯的地方称为侯国,县辖乡、亭,十里设一亭,十亭为一乡。汉代郡国并行制的实行,是汉高祖刘邦对前朝统治经验,尤其是“秦孤立而亡”教训的总结,他认为,秦始皇不封其子弟为侯王,作为藩辅下无枝叶相连,故皇室不固。于是在建立王朝后,为拉拢人心,大封建国功臣为各地诸侯王①。当时王国的疆土广大,大者统领数郡数十县,国王的权力也很大,政权机构与中央基本相同,除丞相和太傅由中央委派外,其余官吏都由国王任免,还握有一定的军权,经济上较富庶,政治上处于半独立状态,日益形成与中央集权抗衡的力量。文帝时,为加强中央集权,接受了贾谊的《治安策》,“众建诸侯而少有力”②,把诸侯国析分划小,再封给原诸侯王子弟,初步削弱了诸侯王势力。景帝时,采纳了晁错的《削藩策》,削减众诸侯王的封地,结果导致了“七国之乱”。平息叛乱后,朝廷规定“诸侯王不得复治国”,不得掌握政权和军队③。但到武帝时,诸侯国封土仍较大,“王国连城数十,地方千里”。武帝又采纳主父偃建议,允许诸侯王推“私恩”(推恩令),把王国的土地分给子弟为列侯,于是“藩国始分,而子弟毕侯”④。新封的侯国不再受原国王管辖,这等于把王国的土地纳入郡县,直接受朝廷管辖。这样王国的土地支离破碎,国王已势单力薄了。从此“大国不过十余城,小侯不过数十里”,基本上解决了诸侯国尾大不掉之势。到东汉后期,诸侯国辖地更小,势力已很微弱。

曲阜地区在两汉时,一直处在鲁国的封地疆域内,统治形式既有郡、王国,又有县、侯国。整体看,皇子封国领地大体多于郡,非皇子领地相对减少。体现了孔孟之乡在汉代朝廷眼中,非同其他地区的重要地位。

1.西汉时期的鲁国

西周所建鲁国于公元前249年被楚所灭。秦置鲁县,属薛郡。秦末,楚怀王封项羽为鲁公,楚汉战争项羽自杀后,包括楚国在内的各地皆降于汉,而鲁国却不降,因鲁人不信项羽已死,刘邦“乃持项王头视鲁,鲁父兄乃降”⑤。汉朝建立后,刘邦因功封奚涓为鲁侯。因当时奚涓已战死,膝下无子,遂以其母底代为就封,食邑重平(今德州北),属渤海郡,鲁则有封而无主。

不久,刘邦将鲁地封于其长女鲁元公主,鲁元公主下嫁给赵王张耳之子张敖。高后元年(公元前187年),鲁元公主死,其子张偃嗣封于鲁,始称鲁王。张偃封鲁八年,高后死,汉朝廷为消灭异姓诸侯,废除鲁王,鲁地归楚国⑥。文帝即位后,另封张偃为南宫侯。

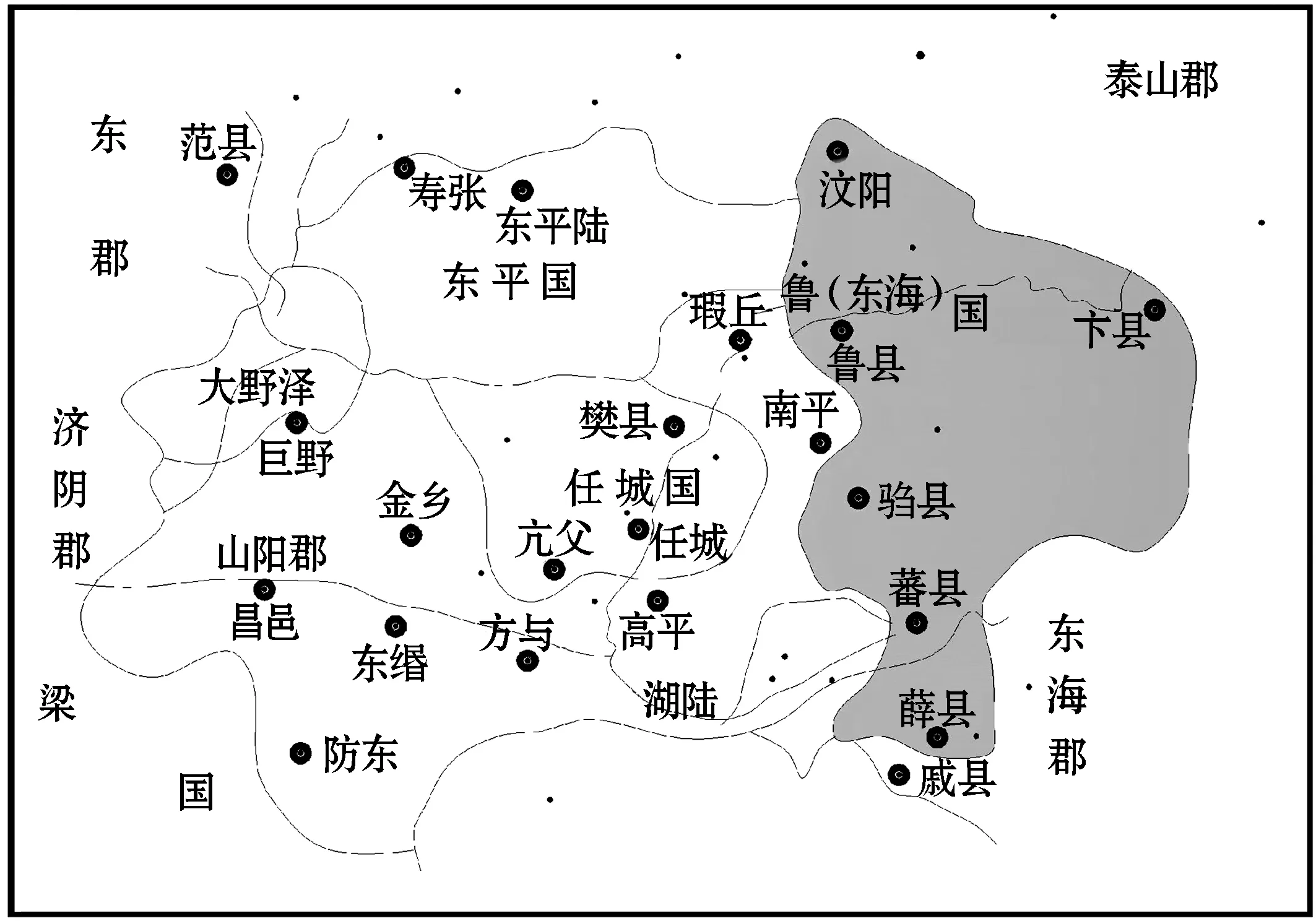

图一 西汉时期鲁国行政区域图

汉景帝三年(公元前154年),分楚复置鲁国⑦,徙其子淮阳王刘馀为鲁王,即鲁恭王。鲁国先属徐州,后属豫州,国治鲁县(今曲阜),辖六县,即鲁县、卞县(今泗水东)、驺县(今邹城东南)、蕃县(今滕州)、薛县(今薛城)、汶阳(今曲阜市北)。其中五县均在今曲阜地区周边(图一)。

鲁国传六代。鲁王世系是:恭王刘馀、安王刘光、孝王刘庆忌、顷王刘劲、文王刘浚。至汉成帝阳朔二年(公元前23年),刘浚无子,鲁国被除,复改为鲁郡。哀帝建平三年(公元前4年),复立顷王子刘浚之弟郚乡侯刘闵为鲁王。至王莽代汉,国除,复为鲁郡。

2.司马迁所见之鲁国

汉武帝时代,太史公司马迁到鲁地“观仲尼之庙堂”时,诸生依然“以时习礼其家”。于是,在《史记》中发出慨叹:“天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯,中国言《六艺》者折中于夫子,可谓至圣矣!”⑧有学者称,汉代时统一了春秋战国时期鲁国的礼乐教育和秦国的法律体系,说明鲁国的礼乐之学在两汉时对鲁地产生了重要的影响。

两汉时期,鲁地依然是儒家文化发展的兴盛之地。曲阜地区脱胎于周代基础深厚的周礼文化,在战国时期及其以后的汉代,对周边地区产生了重要的文化影响。《史记·儒林列传》说:“天下并争于战国,儒术既绌焉,然齐鲁之间,学者独不废也。于威、宣之际,孟子、荀卿之列,咸遵夫子之业而润色之,以学显于当世。”“及高皇帝诛项籍,举兵围鲁,鲁中诸儒尚讲诵习礼乐,弦歌之声不绝,岂非圣人之遗化,好礼乐之国哉?”司马迁盛赞鲁人的“揖让之礼”,说:“夫齐鲁之间于文学,自古以来,其天性也。”⑨之后他还曾亲赴鲁地,去感受那里与众不同的文化氛围,并将自己的感受写进了《史记·孔子世家》:“余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时习礼其家,余祗迴留之不能去云。”⑩司马迁这次“北涉汶泗,乡射邹峄”的经历,对于他学术素养的形成和文化资质的造就,无疑产生了很大的影响。

3.东汉时期的鲁国(东海国)

东汉建武二年(26年),光武帝封刘兴为鲁王,追谥其父刘仲为鲁哀王。鲁国属豫州,都鲁县(今曲阜)。刘兴王鲁26年被徙为北海王,鲁地益封东海王刘强(疆)。

建武十七年(41年),郭太后被废,皇太子刘强戚戚不安,请备藩国。建武十九年(43年),光武帝诏封刘强为东海王。“帝以强废不以过,去就有礼,故优以大封,兼食鲁郡。合二十九县,诏强都鲁。”即东海国领原鲁国的6县和东海郡的23县、侯国。国都设鲁县,自此原鲁国始改为东海国。

明帝永平元年(58年),东海王刘强病危,曾上书“诚愿还东海郡”,仅食鲁郡六县。考《后汉书·郡国志》,其中只提东海郡而不提东海国的情况证明,刘强让还东海郡的愿望可能在其死后得到实现。济宁肖王庄东汉任城王墓对此提供了铭证,该墓题凑石墙石块上刻有“鲁国”地名,如“鲁国戴元”“鲁国文阳张鱼石”等,可证鲁地当时称鲁国。有资料证明,至迟在鲁靖王刘政王鲁时,原东海地已复为东海郡,而鲁地亦复鲁国旧称。可能因东海国时间短,所以,《后汉书·郡国志》中记郡,而国则记在《刘强传》中。当时的历史事实应该是:刘强王东海时兼食鲁、都鲁之鲁地称东海国,刘强薨后诸王食鲁、都鲁之鲁地称鲁国。亦即鲁地称东海国只有刘强一代,而大部分时间仍称鲁国。一些研究资料上,笼统地把当时的鲁地以东海国称之,是不太妥当的。

图二 东汉时期鲁国行政区域图

《后汉书·东海恭王强传》载,刘政“会葬中山”时,因“私取简王姬徐妃”等罪被举,诏削薛县。至其孙臻时,因孝行又赐还薛县。

东海国、鲁国共传六代,世系为:东海恭王刘强、鲁靖王刘政、鲁顷王刘萧、鲁孝王刘臻、鲁懿王刘衹、鲁王刘羡。曹丕称帝时,国除(图二)。

东汉时期的鲁国,据礼器碑等所述,曾有多位鲁国国相,以多种方式维修过孔庙。见于记载的有,东汉初年,出私钱治孔子车的钟离意,有请置百石卒史的乙瑛,有修造孔庙礼器的韩敕,有出王家谷,春秋行礼以飨孔子并进一步修饰孔庙的史晨等。

综观鲁国的辖地在两汉的变迁,郡县虽数改属,但区域基本不变,特别是鲁国虽数易主更名,但地位并未见削弱,反而日益加强,在后来发现的几块汉代石碑上,明确记载了当时国家和当地政府对鲁国的重视,以及对国内孔庙的尊崇,突显了鲁国作为汉文化中心之一孔孟之乡的重要地位。

二、汉代鲁国的都城遗址

作为汉代强藩的鲁国,所居的国都,目前从考古学的角度,已找到确切证据,那就是位于曲阜鲁国故城内的汉鲁故城。

1977—1978年,对曲阜鲁国故城的大规模考古勘探和试掘时,除全面了解了周代鲁国都城的布局和结构外,一个重要的收获就是发现了汉代的鲁国都城。

1.考古试掘的曲阜汉鲁故城

1977年和1978年,山东省博物馆会同地方文物部门对曲阜鲁故城进行了系统勘探和重点试掘工作,基本搞清了鲁故城城墙的分布和各类遗址的保存情况。鲁故城分外城和内城两部分。外城呈不规则的圆角长方形,东西最长处约3.7千米,南北最宽处约2.7千米,四周有宽30米左右的壕沟。现存城垣自西周晚期延续至西汉,其间经过多次修补和增筑。内城又称宫城,居于外城的中部偏北,平面近方形。东西宽约550米,南北长约500米,东、西、北三面残存地下的城垣宽10米左右。城内有密集的大型建筑基址,试掘证实为春秋至西汉的鲁王宫城。宫城之南有全城最宽的大道通向南东门,同时,发现有少量西周的简瓦、板瓦,东周、汉代瓦当等建筑构件遗存丰富,尤以汉代卷云纹圆瓦当为多。这些遗迹现象充分说明,西周时期的鲁国宫城规模较小,而且集中在西、北部,东周时期都城规模最大,遗迹现象分布广泛。这次工作发现的汉代兴建的建筑较多,留下了丰富的建筑遗物,汉代鲁城的大体轮廓也找了出来,并发现了汉城的东南门、北西门城门遗址。说明在汉代,鲁国都城的营建也是规模浩大的,且一直延续使用,建筑布局和大量的建筑遗存为我们研究汉代鲁国都城提供了珍贵的实物资料。

2.文献记载的“鲁殿灵光”

灵光殿是西汉时期,被分封到鲁地的景帝之子鲁恭王刘余在鲁国曲阜建造的大型宫殿,建筑规模宏大,雄伟壮观,为当时国内较大的建筑物之一。关于曲阜灵光殿,最精彩的记载莫过于东汉文学家王延寿的《灵光殿赋》。王延寿在《鲁灵光殿赋》序中说:“鲁灵光殿者,盖景帝程姬之子恭王余之所立也。初,恭王始都下国,好治宫室,遂因鲁僖基兆而营焉。遭汉中微,盗贼奔突,自西京未央、建章之殿皆见隳坏,而灵光岿然独存。”另有其他文献也对灵光殿的建造进行了记载,可见灵光殿的建造不会为虚。后世人来曲阜观光游览,凭吊古迹,作诗写赋之时,还每每忆及“鲁殿灵光”。作为汉代鲁国都城的主要建筑,也是我们目前所知鲁城内见诸记载最多的一处,规模和形制,因未经详细的考古发掘,只能从以上零星的文献记载中寻其面貌。

图三 汉代鲁国故城与周代鲁国故城的相对位置图

至于汉代灵光殿所处的具体地理位置,因为有文献记载两种不同的说法。对此,曲阜师范大学杨朝明在《灵光殿遗迹考》中,进行了详细考证,笔者从其说:“我们已有充足的理由得出结论:鲁灵光殿遗址在古泮池附近。确切地说,今泮池以北偏东一带即是。”(图三)但结论还要最终依赖于考古资料的详细证实。

按《灵光殿赋》的记载,灵光殿建筑群中有主体建筑中央大殿,有东西厢房,有长廊、渐台,有阳榭、高楼等,“周行数里,仰不见日”,是一组金碧辉煌的大型宫殿建筑群。可惜,由于历史的变迁,目前已很难找寻踪迹了。

三、汉代鲁国的墓葬

古代人视死如生的观念非常深厚,特别是汉代,厚葬之风盛行,曲阜也不例外。在当地的工农业生产过程中,发现了大量的汉代墓葬,根据目前掌握的基本情况,曲阜地区发现的汉代墓葬,由于地理位置的确切性,我们均将其列入汉代鲁国墓葬的范围。按规模和墓主人的身份大致可分为三大类:一是诸侯王墓;二是贵族墓;三是平民墓。

1.诸侯王墓

即以九龙山崖墓为代表的汉鲁王墓群。汉鲁王墓群共有14座,分别分布于曲阜的九龙山(5座)、亭山(2座)、马鞍山(1座)和邹城的四基山(3座)、云山(3座)。九龙山崖墓位于曲阜市九龙山南坡,共5座,东西并列,依山凿洞。1970年5月,山东省博物馆发掘了西面的4座,分别编为M2~5号。4座墓的墓室形制与结构基本相同。其中,3号墓全长72.1、最宽处24.3、最高处18.4米,容积2900立方米。墓道北端近墓门处有东西车马室。墓门呈长方形,用19块长方形巨石堵塞。墓门后有甬道通前室,前室东西长8、南北宽6.3、高4.2米,东西两面有侧室4间。后为椁室,长宽各6.5、高4.4米。尸骨已朽,有残存的银缕玉衣片。自前至后,有完整的墓底排水系统。4座墓早年均被盗掘,唯车马室保存较好,计车12辆、马50匹,皆为“驷马安车”。出土随葬器物1900多件。铜器有马衔、马镳、当卢、兽头饰、带具、軎辖、盖弓帽、辔饰等车马器123种,计278件,半两钱、五铢钱、各色压胜钱199枚,“王未央”“庆忌”等铜印4方及铜带钩、残尺、弩机、箭镞等;陶器有鼎、壶、盒、罐、耳杯、盘、灶、釜、甑、瓦当、埙等;铁器多为车马器;另有金银饰物、玉石器、玛瑙及珊瑚器等。九龙山汉墓群第三号墓出土了17块挡墓石,石上有不少题铭,其中一块上有“王陵塞石广四尺”“二尺”共9字的题铭字样。从以上九龙山崖墓的规模形制及出土器物,可以断定,墓主人是汉代鲁王。最东面的1座尚未发掘的崖墓,气势雄伟,规模最大,且墓前有一处大型祭台遗址,遗址上发现了大量的汉代建筑构件,大多专家均推测,该墓为第一代鲁王恭王刘余的陵墓。

九龙山崖墓规模宏大,形制独特,墓主人身份较为清楚,墓葬形制及随葬品均具有显著的断代作用。九龙山崖墓中的王陵塞石、“驷马安车”和残存的银缕玉衣等的发现,为了解西汉帝王陵寝的车马与用玉制度有重要的参考价值。

2.贵族墓

包括防山墓群、姜村古墓、五泉庄古墓、柴家峪古墓和孔林汉墓、韦庄墓群等。防山墓群为山东省文物保护单位,地面有大型封土堆,目前仍保存有10座。《曲阜县志》记载,防山墓群属鲁诸公墓。但究竟是周代鲁国国君墓还是汉代鲁国诸侯王公墓,史料并没有交代清楚。2003年9月,防山墓群7号墓因降雨发生塌陷,曲阜市文物部门在得到上级文物主管部门的批准后,对该墓进行了抢救性发掘,基本弄清了防山墓群内部分墓葬的年代。该墓地面残存封土高2.5、南北长9.5、东西宽10米。墓室系凿山开圹、然后用砖砌筑而成。墓室全长8.6、最宽处5、最高处3.1米。墓室分前后两室,前室两侧各有一耳室,后室背部有一砖砌壁龛。墓顶由双层楔形砖券成。发掘中共发现有5处盗洞,在其中的1处盗洞内发现了隋唐时期青瓷罐的残片,这说明,该墓至迟在隋唐时期已被盗过。该墓共出土各类随葬品10多件。其中,有鎏金铜熊饰、鎏金铜铺首衔环、鎏金铜箍等,另外还有铜弩机、铜泡、铜环若干。陶器有勺、罐、壶各1件。该墓中还发现了金箔的碎片,木胎彩绘漆器的残片等。鎏金铜熊饰高4.5厘米,周身镶嵌有绿松石,熊的造型逼真,是一件不可多得的艺术佳作。根据墓葬形制、出土的陶器形制,尤其一块印有五铢钱纹的墓砖,可以基本断定该墓的时代为西汉时期。另外,在7号墓的南面,另发现并发掘了一座东汉时期的小墓,出土有五铢钱、玉片、陶器等。防山墓群内其他几座墓的年代,由于未经考古发掘,我们只能依据地面采集的标本,一般判定为周至汉。

曲阜发现的汉代贵族墓葬还有:一是五泉庄古墓,位于鲁城街道办事处五泉庄村北,有封土,高约3米,保存完好,传说是埋葬项羽头颅的地方,推测应是汉代的一座贵族墓;二是柴家峪古墓,位于息陬乡柴家峪村南,时代为汉代,传为伯夷、叔齐墓,现有封土,保存基本完好;三是姜村古墓,位于曲阜市小雪镇姜家村西北,此处原有墓冢14座,13座已夷为平地,仅存此墓,方锥形封土,南北长105米,东西残宽97米,锥坡斜面高度55米,封土经过夯实,夯层分明。《曲阜县志》曾有记载,城南九里有鲁恭王墓,还有鲁文公墓。由于这些墓葬未经发掘,墓室结构不详,从暴露出的陶片、砖瓦等推断为汉代墓葬。从地面上看到的封土规模,结合当时的厚葬习俗,推测也应为贵族一级墓葬。

这些贵族墓的共同特点都是用大砖砌成墓室,墓顶为券顶或穹隆顶,上有巨大的封土堆。防山墓群与姜村古墓原墓葬的数量都很多,在大型封土墓之间也有较小规模的墓葬存在,属于典型的聚族而葬的大家族墓地。这些大型封土墓葬,也多见于地方文献的记载。综合多年来文物部门的田野调查工作及文献记载判断,防山墓群与姜村古墓等这一类墓葬的年代应为两汉时期。

3.平民墓

有石椁墓、土坑墓、砖室墓和石室墓等几种类型。

石椁墓广泛分布于曲阜各地区,主要集中于泗河两岸、少昊陵—八宝山—防山一带高地、四基山—九龙山一带山区。石椁墓的构造形制简单,一般由8~10块巨石砌成石匣,即四周各用1块整石,底与盖各用2~3块石砌成。内置木棺,随葬品有陶器,刀剑、弓镞等兵器,铜镜,五铢钱,玉琀,玉塞等。近些年,主要发掘了一批石椁墓:一是1997年7月,在曲阜小雪镇武家村北的一片黄土台地上,经考古勘探,在约100米见方的范围内,分布有墓葬几十座,对其中4座已裸露出地表的墓葬进行了清理,其中1座为衣冠冢,共出土刀、剑、镞、带钩、印章盒、玉琀、玉塞、五铢钱等一批器物;二是1996年5月,在尼山水库南部库底漏水处堵漏工程中,发现14座汉代石椁墓,其中4块石板刻划有简单的几何纹饰和玉璧纹、树叶纹等,出土陶质壶、罐等文物;三是1997年10月,于息陬乡柴家峪村西,清理一批汉代石椁墓,出土了五铢钱、铁剑、陶器等;四是2000年9月,为配合日菏高速公路建设,曲阜市文物管理委员会与山东省文物考古研究所联合对小花山墓地进行了抢救性发掘,历时56天,共清理汉代墓葬96座,这批墓葬以单室石椁墓为主,双室墓次之,在曲阜地区首次发现并穴三室墓,另有空心砖墓1座,砖室墓1座,出土随葬品200多件,主要有陶器、玉器、铜器、铁器、漆器等,其中,最珍贵的是1件镶金嵌绿宝石漆盒和一批精美的彩绘陶器,制作工艺十分精良,这批墓葬还出土了一批珍贵的汉画像石,刻法主要有线雕和浅浮雕两种,图案内容以神灵异兽、车马出行等为主;五是1977—1978年,在鲁国故城的考古勘探与试掘中,发掘了2座汉代石椁墓,2座石椁墓并列,北侧为男性,南侧为女性,应为夫妻同穴合葬墓,男性有耳塞、鼻塞、玉蝉、玉玦,随身佩带有铁剑、铜戈、铁削、铜带钩、五铢钱、海贝等,女性鼻塞、玉琀、玉玦同男性,没有耳塞,另出土有串珠与五铢钱,在石椁外壁与壁龛内发现陶壶与陶罐各5件,根据陶壶与陶罐的样式与五铢钱的形制判断,这2座墓的年代为西汉中期;六是1992年,曲阜市公安局移交盗墓分子从汉下村北窑场盗掘的3件文物,玉剑格、玉剑珌、玉剑首,汉下窑厂一带分布有大量的汉代石椁墓。

从石椁墓中出土的器物,尤其是从五铢钱的形制看,石椁墓的年代多属西汉时期,从石椁墓的构造形制看,具有明显的模仿大型崖墓,比如九龙山崖墓的痕迹。所谓上行下效,一般平民没有财力构造工程浩大的崖墓,转而用石块构造成石椁,这显然是一种有意的模仿。从石椁墓中出土的玉璧、玉琀、玉塞等看,显然也是对帝王贵族用玉制度的一种效仿,同时这也是当时社会时尚的反映。

土坑墓一般为竖穴土坑墓,曲阜地区较为常见:一是1998年,在防山驻军原驻地的1座防空洞中发现汉墓1座,出土陶鼎等文物5件;二是1977—1978年,在鲁国故城的考古勘探与试掘中,发掘了4座竖穴土坑墓,都是小型墓,均有棺,已腐朽,葬式为仰身直肢,南北向的头向北,东西向的头向东,随葬器物有铜镜、铜带钩、五铢钱、铁刀、水晶串饰,以及鼎、盒、盘、匜、耳杯、勺等陶器,铜镜有两面,一面为简化蟠螭纹规矩镜,另一面为四神镜,此两种铜镜为流行于王莽时期或东汉前期的样式,此4座竖穴土坑墓的年代大致为东汉前期;三是1991年,在鲁国故城36号保护区的引泗工程中发现1座汉代竖穴土坑墓,出土玉猪1对、绿松石小羊1件、玉蝉1件、玉鼻塞1对;四是2000年4—6月,为配合菏兖日铁路复线建设,山东省文物考古研究所与曲阜市文物管理委员会联合对在取土中发现的曲阜市息陬乡柴家峪墓地进行了考古发掘。这次发掘通过勘探探明墓葬共240多座,正式发掘的200多座,墓地依山就势而建,埋葬密集,为大型汉代家族墓地,墓葬皆为长方形竖穴土圹墓,有的有生土台,墓侧或一端多挖有壁龛,葬具有单棺、木椁木棺、石椁木棺之分,棺椁内外多漆有黑红漆,有的漆上绘有白、黑彩花纹,图案精美、色泽艳丽,葬式多为仰身直肢葬,有的身上压有铜钱,侧旁放置铁刀、剑等,腰部置有铜带钩,口鼻内有石琀、塞,头下有木枕、布枕等,随葬陶器有鼎、罐、壶、盒、盘、匜、勺、熏炉等,多置于龛内或椁外,此墓地年代跨度稍大,时代应为西汉中后期至东汉早期。

竖穴土坑墓是商周以来的传统,到两汉时已日见式微。纯粹的竖穴土坑木椁墓已经很少见,被极为贫穷的下层人民所使用,更多的是竖穴土坑木椁墓与砖石墓相结合的样式,如上述的柴家峪墓群。

砖室墓或石室墓一般以小型为主,分布于全区域:一是1993年10月,在南辛镇桑庄村发现1座汉代墓葬,墓为石板构筑,分前室、后室和侧室三部分,石板铺底,墓葬平面呈曲尺形,前室叠涩起顶,四壁刻有简单的几何形画像,后室中间有石板隔开,后壁刻有串壁纹画像,此墓应是夫妻合葬墓,曾早期被盗,前室高220、后室和侧室高95厘米,墓门朝南,墓向北偏西35°,出土壶、罐、樽、勺、盘、浇斗、案、耳杯、釜等陶器40多件,铜泡1枚、五铢钱3枚,此墓从出土文物和墓葬形制判断应为东汉中后期;二是1977—1978年,在鲁国故城的考古勘探与试掘中,发掘了1座砖室墓,墓南北向,棺已腐朽,仰身直肢葬,头向北,有耳塞、鼻塞、口含石蝉,随葬器物有铁剑、铁削、五铢钱,另有鼎、罐、盘、匜、壶等陶器1组,置于西耳室内,此墓的年代应为西汉后期;三是2003年6月,南辛镇村民在打机井时发现了1座古墓葬,为砖室墓,墓顶离地表约有2米,墓长约2.5、宽约1.5、高约1米,整个墓室由大小一致的小砖券成,保存相当完整,但墓室内没有发现随葬品,通过进一步勘探,并从墓葬的形制及所用的带有绳纹的墓砖等判断,此地应是一处保存完好的汉代墓葬群;四是2004年4月,于曲阜时庄镇单家村西北发现1座砖室墓,出土铅釉陶壶、陶罐各2件,釉色分别呈绿色和棕黄色,经勘探,发现此处地下埋藏有大量同等类型的墓葬,估计是一处保存比较完好的东汉墓葬群。

砖室墓或石室墓的出现年代跨度较大,在曲阜地区最早出现大致为西汉后期,广泛流行是在东汉时期。

上述发现的汉墓只是目前已发现或已探明汉代鲁国墓葬中的一小部分,尚有很多汉墓埋藏在地下。将曲阜汉墓划分为三大类,即诸侯王墓、贵族墓、平民墓,只是一种简单的划分方式,目的是为了便于介绍。从墓葬形制看,商周以来流行的竖穴土坑木椁墓到汉代已渐趋没落,砖室墓、石室墓逐渐流行起来,在当时的鲁国辖区内,石椁墓特别流行,估计与效仿统治者豪华的鲁王崖墓有关。从随葬品方面看,西汉前期的随葬品大多还是实用器物,从西汉中期以后,模型明器开始流行,到东汉时已发展到极致。汉代鲁国的墓葬中还发现了数量较多的画像石,其中,西汉时期画像石的题材多为几何纹和简单的画像,东汉画像石的内容大多为车马出行、宴饮、仙人瑞兽等,反映了当时人们的人生观、世界观及社会生活。限于目前发现的汉墓资料还不够完整,我们还不便对曲阜地区的鲁国汉墓做出全面深入、精确详细的结论。但从目前曲阜地区所发现的汉代鲁国墓葬的基本情况看,有以下几个特点:第一,曲阜地区汉墓埋藏数量极为丰富,崖墓、大砖墓、小砖墓、石椁墓、石室墓(画像石墓)、土坑墓等,种类齐全,说明汉代时期鲁国的人口众多,生活相对安定;第二,从大量出土的汉墓随葬文物看,种类有陶、铜、铁、玉、漆器等,陶器有鼎、盒、罐、盘、匜、壶、樽、勺、案、耳杯、模型明器等,铜器有铜礼器、铜镜、带钩、五铢钱及莽钱等,玉器有玉璧、玉琀、玉塞、玉衣片及玉剑搁等,其中不乏制作精美、造型奇特之器,说明当时人民生活水平相对富庶,所受厚葬习俗的影响,均从墓葬出土文物中得到了充分体现;第三,与其他地区相比较,一个显著的特点是,鲁国一带汉墓形制以石椁墓为主,数量明显多于其他类型,少量的石椁墓中还存在石椁内壁上刻有简单的几何纹饰或常见画像图案的现象,在曲阜贵族墓中出现的重约30千克的大型楔形砖在全国其他地区的汉墓中较为少见,随葬品器物形制、种类与其他地区没有明显不同,只是模型明器的种类和数量相对较少,至今未发现中原及其他地区大量出现的陶俑、猪圈、池塘、田地等类型,另外,此地几乎所有墓葬中均有铜钱随葬,种类有两汉五铢及王莽货币,为墓葬的断代提供了比较可靠的依据。

四、碑刻石刻

曲阜地区碑刻在国内有第二大碑林之称,并以汉魏碑刻数量为全国之最。鲁地碑刻从内容上可分为两类:一为归于朴拙的记事文字;另一为理念思考的记叙和追述。前一类碑刻是以汉代鲁国具体社会现实和劳动人民的生活为背景而记录的朴素语言,因而内容显得非常具体,书法文字特别自然、随意、诚恳,其代表有:北陛刻石、五凤刻石、西汉孔林坟坛刻石、王陵塞石、新富里刻石等。这类碑刻以朴实无华的语言,记录着当时鲁国大地所发生的故事。从中可以感受到当时浓郁的社会生活气息。碑刻刻文多为工匠所为,内容没有半点的修饰,以信手拈来的朴实,记录了历史的沧桑变迁。

北陛刻石:正面浅刻浮雕璧纹,一侧阴刻“鲁六年九月所造北陛”;另有“六五乙”三字。“鲁六年”为西汉鲁恭王刘余的年号(公元前149年)。刘余好宫室,修建了著名的灵光殿,此殿宏大壮伟,史籍中多有记叙。此北陛当为刘余所建鲁王宫北面的台阶石。是篆书向隶书过渡、并用的实例,对研究当时书体和书法沿革很有价值。此石发现于日军侵华期间,日本人关野雄等人发掘汉灵光殿遗址获取此石,偷运出境时被截获。先收藏于北京大学,1979年归藏于曲阜孔庙。

五凤刻石:左侧阴刻“五凤二年鲁卅四年六月四日成”;右侧刻金明昌二年(1191年)高德裔题记。“五凤二年”为汉宣帝刘询五凤二年(公元前56年),“鲁卅四年”为鲁第三王孝王刘庆忌三十四年(公元前56年)。此石在金明昌二年(1191年)重修孔庙时得自“鲁灵光殿基西南三十步太子钓鱼池”。金石典籍中对该刻石多有记叙,在西汉诸石中,名声最大。

西汉孔林坟坛两刻石:一名《孔子墓前石坛刻石》;一名《子思墓前石龛文》。前者刻“上谷府卿坟坛居摄二年二月造”;后者刻“祝其卿坟坛居摄二年二月造”。两刻石原在孔子墓前,清雍正年间移置孔庙。“居摄二年”为王莽居摄二年(7年),“上谷”“祝其”为地名,“卿”应为官名,其级别不可知,“坟坛”为坟前的祭坛。刻石记载了鲁国地方官府造坛祭祀孔子之事,说明了继汉高祖刘邦之后,尊孔崇儒之风尚。

新富里刻石:刻“建武廿二年十月作渎新富里”12字。此石1992年出土于曲阜汉城北墙附近。被认定为刘秀“建武”时期所刻。此石是当时人们为方便生产、生活而修建鲁国城墙下的水渠后刻石以记之的历史遗存。

汉石人:现位于曲阜汉魏碑刻陈列馆内,为两尊原雕石人。“一者峨冠介而侍,一冕执殳拖修绅。”左一尊高2.54、腰围2.8米,腰间佩剑,胸前刻着“汉故乐安太守麃君亭长”10字;右一尊高2.3、腰围2.54米,双手握枪,胸前刻“府门之卒”4字。乐安郡(国)始设于东汉和帝永元七年(95年),因此,可断定其为汉代遗物。清朝末年,颜崇椝在《移汉石人歌》中写道:“城南乐安太守墓,擘窠大书曰麃君,墓旁屹立石人二,传是季公之子孙。”这两尊石人原在曲阜东南张曲村西大墓前,为当地仅见的汉代翁仲,且有确切的题记。清乾隆五十九年(1794年),由金石学家阮元将其移入矍相圃(即孔庙西墙外),1953年,当地政府将其移入孔庙,并建亭保护,1998年移入现址。

另一类碑刻是在当时汉代文化的浸润下产生的,带着浓厚的文化气息和思想意识,用以表墓,追颂或祭祀神灵。最具代表性的有:乙瑛碑、孔宙碑、孔褒碑、孔谦碑、孔彪碑、孔君墓碑、礼器碑、史晨碑、喜平残碑等。

乙瑛碑:东汉永兴元年(153年)立,无额。乙瑛,字仲卿,东汉永兴年官为鲁相国。碑文记叙了应孔子十九世孙孔麟之请,乙瑛上书于吴雄、赵戒二官员请奏桓帝,准于孔庙设置百石卒史一人,以掌领孔庙礼器之事。“百石卒史”指禄俸享受百石粮的官员。碑文保存较为完整,为了解孔庙沿革、扩展与当时社会文化现象,提供了准确可信的珍贵资料。

孔宙碑:东汉延熹七年(164年)刻。碑额篆书“有汉泰山都尉孔君之碑”,碑文追颂了孔宙生平、德行业绩。孔宙(103—163年),字季将,孔子十九世孙,东汉桓帝时人,学识渊博,仕途平坦,官元城令、泰山都尉等职。有子7人,孔褒、孔谦、孔融等,其中,孔融最具才华,被史学界誉为建安七子之一,史籍多有记叙。

孔褒碑:东汉灵帝熹平四年(175年)立,碑额篆刻“汉故豫州从事孔君之碑”。此碑于清雍正三年(1725年)发现于曲阜周公庙一侧田土中,碑文剥蚀残重,不可连续,但参考一些金石书籍可知内容概况:孔褒,字文礼,孔宙长子,孔融兄长,曾官豫州从事,与同僚张俭(字元节)为好友,张俭因党锢之祸而牵联,被中常侍侯览追捕所急,投奔孔褒,时褒不在家,其弟孔融将其收留,事后张俭走脱。依汉时法律,窝藏要犯当斩,孔褒、孔融为兄弟手足之情、朋友之义争相承担,最后孔褒抵罪,死。亦有学者认为,立此碑是在中平元年(184年)党禁解除之后,是对当时礼道有所反思,对仁义崇敬、认同的一种理性行为(清卢文弨《抱经堂文集》)。

孔谦碑:东汉桓帝永兴二年(153年)立,无额。孔谦(121—154年),字德让,孔宙第六子,享年34岁,碑文追记了孔谦的人品、学识及早逝。反映了当时社会对名门、文人的敬仰,对生命的赞许、肯定与惋惜。

孔彪碑:东汉建宁四年(171年)立。额篆书“汉故博陵太守孔府君碑”,原立石在孔林孔彪墓前,碑文残缺不清,清康熙年间移入孔庙。据碑文和查考金石书籍可知,孔彪,字元上,孔子第十九世孙,孔宙之弟,天姿聪慧,修身自律,官尚书侍郎,出任博陵太守、下邳相、河东太守等。因病辞官,建宁四年(171年)卒。此碑为博陵人士所立,碑文追颂了孔彪的为官政绩,从侧面反映出社会状况、“礼义”道德观念和意识形态,具有很高的史料价值。

礼器碑:东汉永寿二年(156年)立。全称“汉鲁相韩敕造孔庙礼器碑”,碑文赞颂鲁相韩敕豁免孔子母亲颜氏及孔子妻亓官氏之族人差役,造立孔庙礼器,修饰孔庙的功绩。碑阴、碑侧刻捐钱人姓名、数量。碑四面刻字,碑额圆形,无字,无饰。碑阳隶书16行,每行36字。此碑书法艺术性极高,历来被推为隶书极则。

史晨碑:此碑圆首,有额无题。前后刻文,一为刻于东汉建宁二年(169年)的《史晨前碑》,一为刻于建宁元年(168年)的《史晨后碑》。史晨,东汉灵帝建宁元年(168年)任鲁相,建宁二年(169年)飨孔庙。碑文记叙了史晨及长史李谦上书奏请“春秋行祭”孔庙,以及准奏后祭祀盛况,修治有关孔子遗迹的功绩,反映出当时鲁地为官政绩的主要层序表现形式、行为及精神状态。前、后碑文共千余字,有人考证其书法特点及当时社会环境的可能性,疑为书者是东汉书家蔡邕所为。碑文书写被后代书家推崇之至,论述颇多。

这批鲁地汉碑,记载了当时曲阜地区鲁国的政治、经济、文化的各个方面,是中国最早的石刻历史的代表作,为我们留下了那个时代最直接的历史信息,对研究汉代鲁国的历史及其所蕴涵的文化内含具有不可替代的巨大文物价值;不仅是汉代鲁地文化意识形态的实物注解,也是书法美感趋向统一的认同反映与表现。

五、结 语

曲阜汉代鲁国,上承周代鲁国儒家文化的滥觞,下启汉唐盛世的齐鲁大地。在山东曲阜地区,创造了丰富多彩而又光辉灿烂的历史文化,给后人留下了众多珍贵的文化遗产,为后人了解和研究曲阜地区汉代鲁国历史文化提供了丰富的现实材料,并成为中国传统文化的重要体现和见证。汉鲁时期所创造的丰富物质文化遗产,以及汉代鲁人对儒家思想的继承和传播,最终形成了中国传统文化的主流,影响中国人意识形态两千年。汉碑、汉城、汉墓、汉代石刻等珍贵的历史文化遗产,保留至今,形成了曲阜地区资源丰富的文化遗产集中地。

注 释:

① 《汉书》卷14《诸侯王表第二》,浙江古籍出版社2000年,下同,第104页。

② 《史记》卷90《彭越列传第三十》,岳麓书社1988年,下同,第670页。

③ 《汉书》卷5《景帝纪第五》,第32页。

④ 《汉书》卷6《武帝纪第六》,第37页。

⑤ 《史记》卷7《项羽本纪第七》,第76页。

⑥ 《汉书》卷16《高惠高后文功臣表第四》,第174页。

⑦ 《汉书》卷36《楚元王传第六》,第639页。

⑧⑩《史记》卷47《孔子世家第十七》,第422页;第408页。

⑨ 《史记》卷121《儒林列传第六十一》,第869页。