民航术语翻译研究的现状与展望:对象、内容与方法

——基于90篇CNKI相关文献的可视化计量与研究综述

2023-04-06白秀敏

白秀敏

(中国民用航空飞行学院外国语学院,四川广汉 618307)

1 民航术语概念的使用与民航术语翻译

1.1 民航术语概念的使用

在国内外学术研究领域,“民航术语”的相关表述多达几十种。有的整体概括性较强,如航空术语、aviation terms、aviation terminology、民用航空术语、民航领域术语、民航术语等;有的限定使用范围,如terminology used in aviation、sublanguage in aviation、民航文献术语、民航专业文本中的术语、航空技术标准文体中的术语、国际民航组织出版物中的术语等;有的强调专业领域,如国际航线英语通信术语、民航规章术语、ICAO terminology、terminology regarding wind shear、民航安全术语等。

在民航业内,民航术语的相关表述通常与专业领域或专项任务紧密结合。如国际民航组织(ICAO)发布的ATFMTERMINOLOGY(《空中流量管理系统术语》)、WINDSHEARTERMINOLOGY(《风切术语》);国际航空运输协会(IATA)发布的IATAPassengerGlossaryofTerms(《国际航空运输协会旅客术语汇编》)、AIDMGlossary(《航空业数据模型术语表》);欧洲航空安全局(EASA)发布的ListofEPASAcronymsandDefinitions(《欧洲航空安全计划缩略词与术语表》);安全管理国际协作组织(SM-ICG)发布的SafetyManagementTerminology(《安全管理术语》);美国联邦航空管理局(FAA)发布的Pilot/ControllerGlossary(《飞行员/管制员术语表》)、AIPGlossary(《机场改进工程术语表》);中国民航局发布的《民用航空旅客运输术语》《民用航空货物运输术语》《民用航空工程术语标准(征求意见稿)》等。

梳理发现,学界和业界对民航术语相关表述的使用有两个共同点:

一是默认民航术语是一个简单的、无须界定和阐释的概念。在学术研究领域,无论是整体表述,还是带有限定语的表述,都缺少对民航术语这一概念的明确定义,目前仅查到“航空术语是在航空文献中表示某事物或概念的单词或词组”[1]这一条解释。在民航业内,也只有土耳其飞马航空(Pegagus Airline)出于向公众科普的目的,将“航空领域使用的术语” (the terminology used in aviation)定义为“飞行员、副驾驶、空乘、机组人员、塔台、交通管制员等在飞行过程中所使用的所有概念和编码”(the whole of the concepts and codes uttered by the pilot, co-pilot, flight attendant, cabin crew, tower, traffic controller, etc. during a flight[2])。但结合上述的实际使用情况来看,这两个定义显然都不够准确。

二是在实际使用中通常会添加限制性成分,以限定所指称的术语的学科专业领域或分工使用范围。这是因为民航涉及70多个学科和工业领域,是一个极其庞大的产业综合体,术语的使用必须有清晰的界限才能保证信息交换的有效性。因此可以明确,在民航术语这一整体概念的内部,术语条目不仅数量庞大,而且还存在着非常复杂的行业、学科和专业领域的划分。

综上所述,一方面,民航术语被当作“无须赘言”的概念来使用;另一方面,民航术语又拥有庞大的体量和复杂的体系。二者之间的不协调需要理顺。

从字面上看,民航术语可以直观地理解为“民航领域中的术语”,但“术语”是一个非常严谨的学术概念,而“民航领域”又非常庞大和复杂,这就意味着在翻译过程中译者不仅需要判定一个词是不是民航术语,还要判断这个术语的具体专业领域归属。因此,本文认为,对于民航术语翻译研究而言,界定民航术语这一概念的基础定义、内涵与外延是非常有必要的。

1.2 民航术语的定义

关于术语的定义,无论是从个体角度出发的“各门学科的专门用语,在专业范围内表示单一的专门概念”[3]、“在某一特定专业领域内表达一个特定科学概念的语词形式”[4],还是从集体角度出发的“一个专业领域的概念指称系统”[5]、“在特定学科领域用来表示概念的称谓的集合”[6],其核心要素都包括专业领域、专门概念和语言指称。因此,术语的定义又被扩展为“专门用途语言中专业知识的语言表达(Terms are the language expressions of special knowledge in a language for special purposes)”[7]。

综合上述定义,根据属加种差原则,本文尝试将民航术语定义为:在民用航空领域内用来表示特定概念的词或短语。

该定义表明民航术语这一概念的内涵是用于表示民用航空领域内的特定概念;外延上则包括民用航空领域内用来表达特定科学概念或专业知识的全部的词和短语。由于“民航是一个涉及到许多工业领域和部门的特殊行业”[8],因此民航术语的外延必然涉及众多的学科与专业领域,其内部的术语体系也必然非常复杂。

1.3 民航术语翻译与民航术语翻译研究

民航术语是民用航空领域内用来表示特定概念的词或短语,民航术语翻译就是对这类词或短语的翻译。因此,民航术语翻译不仅要准确传递和表示民航领域内的特定概念(科学性),还要注意所译术语的学科与专业领域的归属(系统性),使新译术语依据一定的理据与已有的术语形成体系。

民航术语翻译,微观层面上是指对某一个民航术语的翻译;宏观层面上,是指对民航术语的翻译行为。通常情况下,民航翻译都是有组织的翻译行为,因此民航术语翻译的主体通常是专业的民航译者,客体则是翻译活动中出现的民航术语。

民航术语翻译研究,既可以在微观层面上展开,如研究某个术语如何译;也可以在宏观层面上展开,如研究这一翻译活动的主客体、过程、现象、矛盾、规律、特点等等。

作为实践性极强的应用型翻译,民航术语翻译实践通常由专业的民航译者完成,但现实中的翻译研究却多出自高校师生,因此,相关研究与实践脱节的可能性很大,甚至非常普遍。为此,本文拟对国内现有的相关研究成果进行梳理并展开综述,以期廓清本领域的研究前景,使民航术语翻译研究真正有益于反馈民航术语翻译实践,有益于实现建构国际民航话语权这一战略目标。

2 对国内90篇民航术语翻译研究成果的可视化分析与研究综述

2.1 可视化分析

2.1.1 数据检索

为保证文献检索的全面性,本文采用主题词检索、结果中检索与人工筛选相结合的检索方法(检索日期为2022年8月18日):以“民航”“民用航空”和“航空”为主题词分别检索,再以“术语”为主题词分别在“结果中检索”,最后以“翻译”“译”“英汉”“双语”“标准化”“规范化”等为关键词,经人工阅读文献标题与摘要,共筛选出相关文献90条,其中期刊类文献71条,硕士论文18条,博士论文1条。

2.1.2 基本概况

2.1.2.1总体趋势分析

由图1可见,民航术语翻译研究发轫于2002年,但直至2018年以后,年均文献数量才稳定在10篇左右。2016年,引证文献开始反超参考文献,自2018年起,这一趋势愈加明显,据此可以判断该领域的研究已经产生了一定的学术影响,同时也表明后续研究更多引证了本领域内的研究成果,对本领域以外的最新研究成果的借鉴不够,交叉结合不足,有走向封闭的趋势。

图1 总体趋势分析

2.1.2.2 文献互引网络分析

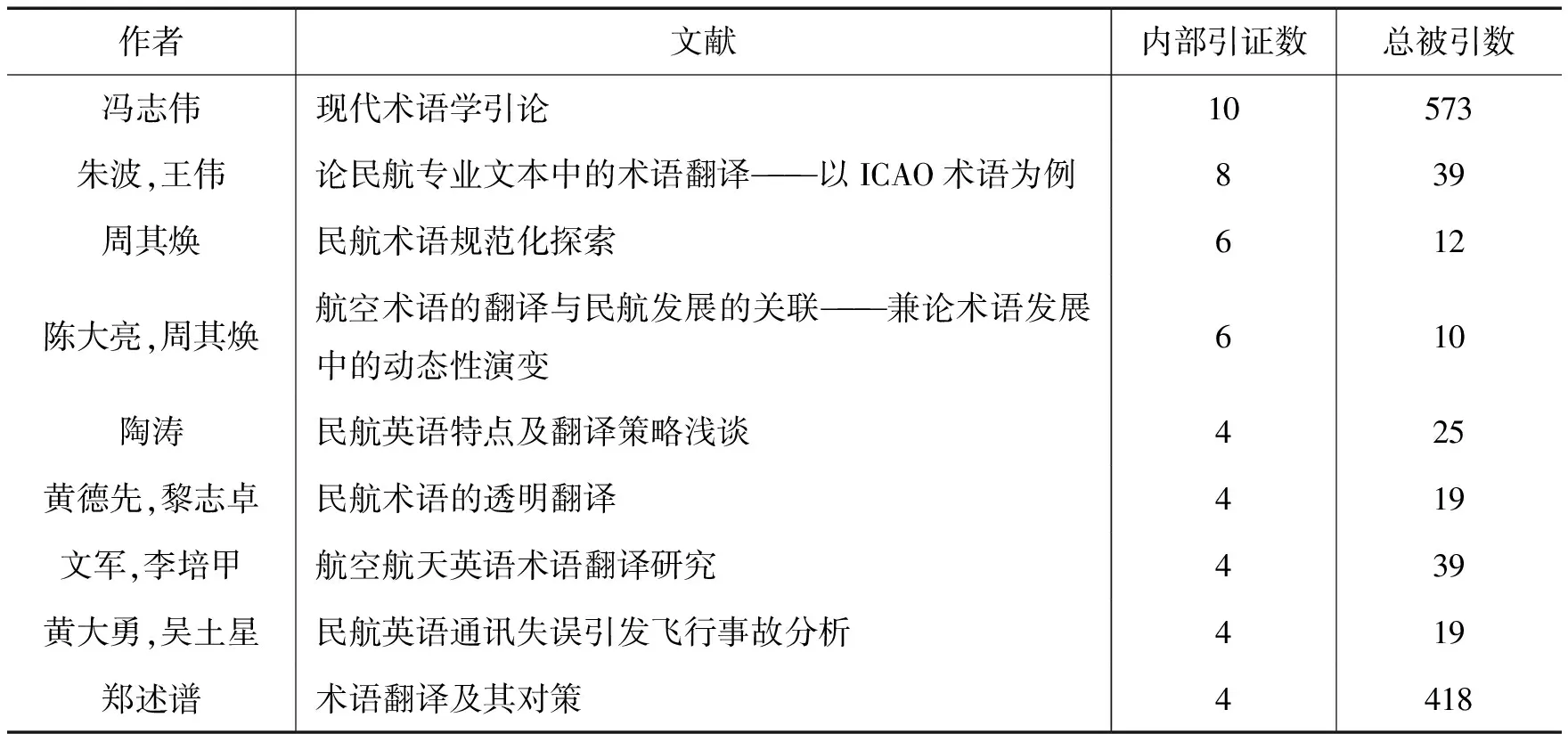

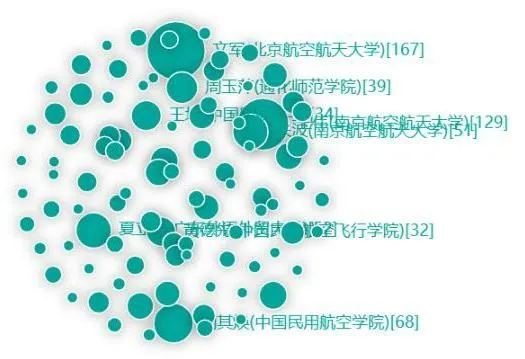

由图2可见,核心区域的研究成果互相之间的引证较为密切,形成了4~5个引用较为集中的核心文献(圆点越大表明被引用次数越多),但外围也分散游离着大量的文献(58篇),这些文献并未引证本领域的研究成果;图3显示这些文献所引的参考文献也相对孤立,自身也极少被其他研究引证(见图4)(发表时间晚是原因之一);这表明该部分游离文献的研究主题相对孤立且分散,同时也可以理解成民航术语翻译研究正在探索新的研究主题。

图2 原始文献互引网络

根据圆点的大小和连接强度,整理出民航术语翻译研究引用次数排名前5的文献见表1(据图3),本领域中被引证次数排名前5的文献见表2(据图4)。

图3 原始文献与参考文献

图4 原始文献与引证文献

表1 本研究领域引用次数排名前5的文献

表2 本研究领域总被引次数排名前5的文献

由表1可知,已有研究倾向于引证本领域内的研究成果,其他领域仅有术语学(冯志伟、郑述谱)、民航(黄大勇、吴土星)相关的成果被引用。由表2可知,已有成果虽然对相关领域产生了学术影响,但并不显著。因此,可以判断民航术语翻译研究的对外借鉴和影响均有限,仍处于相对孤立的边缘地带。

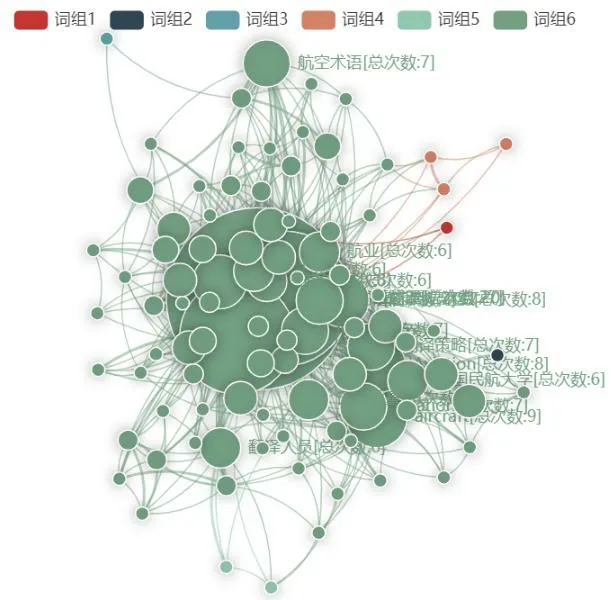

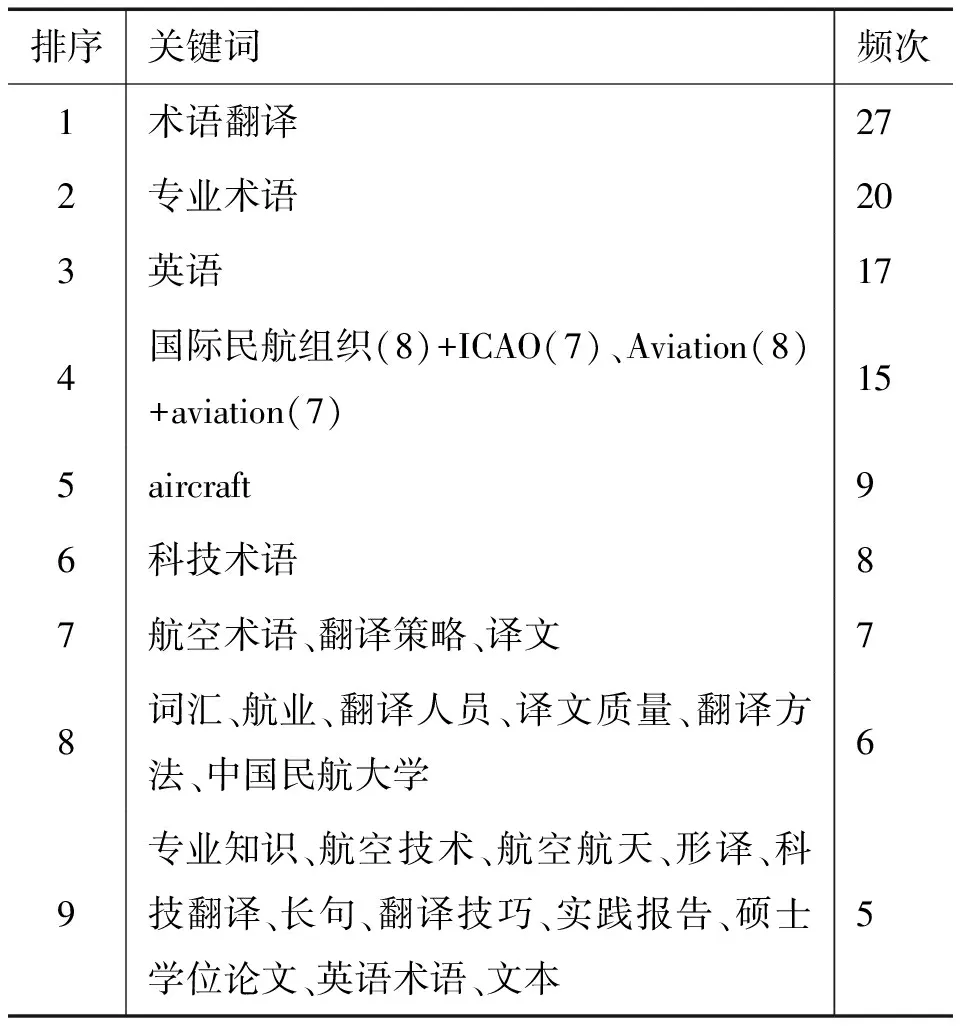

2.1.2.3 关键词共现网络分析

关键词共现网络中的出现频次用于表明某些关键词是已有研究成果共同关注度较高的内容(图5),根据图5完成了共现频次在5次以上的关键词表(表3)。

图5 关键词出现频次

表3 出现频次在5次以上的关键词

由图5和表3可见,本领域的研究对专业性(专业术语、aviation、ICAO、aircraft、科技术语、航空术语、航业、航空航天、科技翻译、英语术语)和“如何译”(翻译策略、翻译方法、形译、翻译技巧、文本、译文质量)的关注较多,同时,译者主体性(翻译人员、专业知识)和民航文献的特征(译文、长句)也吸引了一部分学者的注意。其他关键词则表明了发文机构(中国民航大学)和文献类型(翻译实践报告)等。

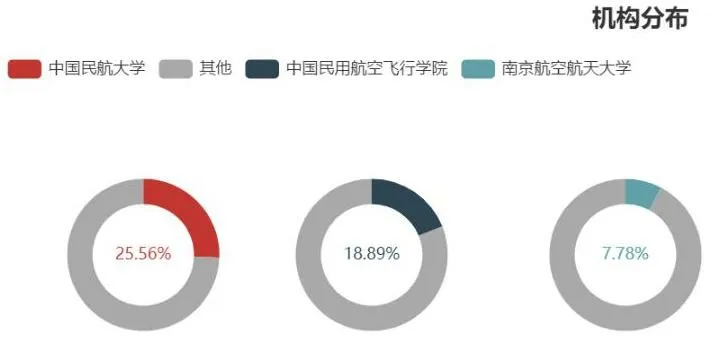

2.1.2.4 作者合作网络与其他分布信息分析

由图6可知,合作2次的作者仅有黄德先与黎志卓,其他合作均为1次,且跨机构合作的也仅有朱波(南京航空航天大学)与孙永华(海南航空公司)、周其焕(中国民航大学)与陈大亮(天津外国语大学)、吴云涛(中国民航大学)与刘迎春(大连海事大学)。图7表明,发文最多的机构是中国民航大学(26篇,含原中国民用航空学院3篇)、中国民用航空飞行学院(18篇)和南京航空航天大学(7篇),合计发文51篇,占所选文献总数的56.7%,这表明3所专业院校在民航术语翻译研究方面的优势和专注度现状。同时也不难看出,现有研究高度集中于高校,与民航一线翻译机构和译员的合作不足。非院校方面的成果数量较少,主要出自中国航空工业集团、洪都航空工业集团、沈阳飞机设计研究所、沈阳空管技术开发有限公司和全国科学技术名词审定委员会。

图6 作者合作网络

图7 发文机构分布

综上可知,民航术语翻译研究起步较晚,成果数量较少,长期处于边缘地带;近年来,随着民航院校MTI教育的开展,相关研究成果持续增多,可以预见未来几年也会稳定增长;但研究主题游离分散、对外借鉴与结合不足且有封闭趋向、研究主体单一等问题较为明显。

2.2 研究综述

2.2.1 研究对象

研究对象是研究者所要认知和研究的客体,民航术语翻译研究的研究对象是民航术语翻译。因此,微观层面的某一个民航术语“如何译”、宏观层面的民航术语翻译行为,都是民航术语翻译研究的对象。但现有研究集中于“如何译”,对民航术语翻译行为的关注极少。

本文认为,从整体上把握民航术语翻译,对这一对象做深入的研究和探讨,是做好民航术语翻译研究的前提。

2.2.2 研究内容

已有研究在内容上以“如何译”为主,同时在术语译名的规范化、术语翻译教学和跨学科结合等方面也略有涉及。

2.2.2.1 民航术语“如何译”

“如何译”历来是翻译研究的重点内容。民航术语“如何译”,从实现路径来说可以分为两类:一类是基于翻译实践的经验总结,一类是基于语料(库)的查找和验证。

第一类研究通常先指出术语翻译的重要性并/或指出现有术语翻译中的不规范,然后根据某种翻译理论、语言学理论或术语命名原则,提出民航术语翻译的原则、策略和方法,最后结合若干具体的翻译实例,论证新译法的正确性。第二类研究通常认为民航术语的翻译需慎重,应遵守“约定俗成”原则,强调通过查询和考证民航业内相对权威的语料(库)来核定民航术语的译名。需要说明的是,这两类研究并非割裂的,提倡查证式翻译的研究人员在多渠道查证后,也会讨论新术语(即未查到定名的术语)的译法。

在“如何译”方面,郑述谱指出:“讨论术语翻译,首先应该关注术语的约定属性。在翻译实践中,应该区别对待已经标准化的术语与未经标准化的术语。对于前者而言,第一位的是要遵守已有约定,即颁布的标准。至于后者,可以考虑相约一些统一的措施。”[9]但在民航术语翻译研究中,这种“规范意识”非常薄弱,具体表现为:一是不了解、不掌握、不查证“相关机构已发布过具有约束性的文件”[9]①,遇到术语就翻;二是翻译时过于相信电子词典、网络词典和网络语料以及自己的主观判断,缺少必要的论证分析和扎实的理论阐释。

此类研究动辄推翻原有译名、提出新译名,并不值得提倡。虽然部分研究在讨论中借助了理论框架为支撑,但正如韩子满所说,在应用性翻译研究中,“勉强借鉴什么理论,反倒有拉大旗作虎皮之嫌,并不能使分析更加深入”[10]。

2.2.2.2 术语译名的规范化

“如何译”本质上是为了追求术语译名的规范化,但术语译名的“不规范”通常又是由翻译实践造成的,因此需要通过术语审定来解决译名的定名。“术语的审定是把译名规范化的过程,规范的结果是定名而不是译名。”[11]

周其焕以科技术语规范原则为基础,总结了术语译名的定名原则,并对多部涉民航术语的词典中的不规范定名进行了详实的整理,提出了修订意见[12]。他特别强调“民航应开展对专用词汇的梳理和规范化工作,应加强对民航术语的学科系统性和业务针对性来优选词目并精确定义。”[13]其中,海峡两岸的术语译名因其显著的差异吸引了较多的关注,学者们对现存的差异进行了梳理[14]和分析[15-17],并就“对照统一”[18]和“系统性”[19]提出了思路和方法。

规范化研究的另一个方向是词典建设。有学者认为现有的民航词典“词条选取缺针对性,词目的实用性不强,术语同义异名现象普遍,术语散乱缺乏系统性,译名与定名缺乏规范与统一”[20],应从选词原则、词目来源、词目微观结构等方面严谨设计,并提出了“《英汉民用航空大词典》的编写设想”[20];也有学者“探讨了术语的系统性在海峡两岸辞书编纂实践中的应用”[19]。

上述研究从规范化的角度为民航术语翻译指明了方向和路径,但遗憾的是,后续研究却未能跟上来、沉下去。理论研究方面,自周其焕之后,鲜有学者能够接棒发表相关成果;实践方面,“编写、审定和出版民航术语”这项“既不为名、也无利可图但非常重要的工作”[13]进展缓慢,成果稀缺。

2.2.2.3 教学研究

以“教学”为主题的研究成果共有7条,但通常只强调术语意识和术语词汇量之于提升民航专业翻译能力和民航英语学习的重要性;或者结合现代信息技术论述其之于民航英语教学、民航翻译教学和民航术语教学的便利性。

这方面的成果要么只是强调重要性,要么只是介绍便利性,很少就如何设计和开展教学活动展开深入的讨论,也缺少实际教学效果评估的实证支撑。

2.2.2.4 跨学科交叉研究

跨学科交叉研究主要体现在信息技术和话语权方面。

与信息技术相结合的研究,除上文提到的通过语料库查证民航术语译名的尝试以外,还有部分文献探讨了小型民航专业语料库的建设和应用[21-22],以及计算机辅助翻译和译后编辑方面的内容[23]。

话语权方面,有学者梳理了改革开放以来民航翻译的话语建构,认为“术语的准确度与统一性的问题”得到了极大的改善,但仍需不断修订和完善[24]。有学者针对“零翻译缩略语的大量存在和术语二次命名的不透明性”提出译者应谋求汉语话语主动权,杜绝习惯性地套用英语话语形式[25]。

此外,还有学者从翻译安全学的视角探讨了其对民航专业术语翻译的指导意义[26]。

总体而言,跨学科交叉研究的数量少,且不够扎实。其原因在于民航术语翻译研究自身尚未与术语学和翻译学紧密结合,尚未夯实自身的基础,这种情况下的交叉研究通常会使自身沦为其他学科研究的案例和材料。

2.2.2.5 其他研究

以“翻译实践报告”形式出现的硕士学位论文,通常会指出术语是民航文献的特征和难点,继而介绍译前准备阶段的术语准备工作,但通常不会涉及术语“如何译”,仅有极少数文献举例介绍了利用网络语料库查证术语译名的过程和方法[27-28]。具体论述“如何译”的实践报告仅有1篇,提出“遵循透明原则”,“使用直译法、顺从法和零译法,并在使用直译法和顺从法后,通过回译验证航空术语翻译的准确性”。[29]

另有数篇俄语航空术语翻译研究的相关文献也以“如何译”为主要研究内容,如分析俄语航空术语构成的理据性和翻译方法[1],或者在分析翻译方法时,将俄语航空术语作为其翻译案例中的一类[30];此外,也有学者点评了《英汉俄航空航天词典》的长处与不足[31]。

综上所述,现有研究在内容上高度集中于“如何译”,对其他方面的关注度不高。本文认为,由于缺少对民航术语和民航术语翻译的基础理论研究,未能深刻理解民航术语和民航术语翻译的本质、内涵与外延,因此不能准确把握本领域的研究内容,也未找到拓展的方向。

2.2.3 研究方法

已有成果以规定性的“如何译”为主,具体表现为两种路径:一是借助于某种理论框架,分析其对术语翻译实践的指导作用,再结合具体的案例分析,论证该理论指导下的具体翻译策略或翻译方法的有效性;二是指出现有术语的“不规范”现象,然后戴好“术语规范化”(或某种理论框架)的帽子,最后基于个体的翻译实践经验,给出“规范化”的译名,并(结合某种理论)论证其正确性。二者的结合,从形式上实现了理论指导实践的模式,可以归纳为“理论推演+经验总结”的论证式研究方法,注重感悟式的翻译经验总结,具有很强的可复制性。

基于实证的描述性研究方面,数量极少。有学者以《英汉俄航空航天词典》中的27 685条英汉对照术语为例,通过归类和统计分析,梳理出了直译、意译、释译等10种翻译方法[32];有的基于语料库分析民航术语的词性规则[33]或多义表征[34]。

“理论框架+案例分析+经验总结”的思辨性研究方法,重视“发挥研究者在研究过程中的主观性”[35],研究者对于民航、术语、翻译的认知直接影响其研究结论,进而影响民航术语译名定名的规范化和系统性。作为科技术语的一种,民航术语翻译及其研究应该“通过对研究对象的大量观察、实验和调查,获取客观材料,从个别到一般,归纳出事物的本质属性和发展规律”[35],即重视“观察法、实验法、调查法以及语料库法等实证方法”[35],同时,需要强化方法论意识,做好研究设计和说明。

通过计量可视化分析和文献综述不难发现,一方面,国内民航术语翻译研究虽然产出了一些成果,但尚未形成稳定的研究群体,与民航翻译实践有脱节,不足以反映我国民航术语翻译行为的全貌;另一方面,现有成果的研究对象定位偏窄,宏观意识不足;研究内容以个体经验总结为主,基础理论研究和跨学科研究薄弱;研究方法以理论推演为主,实证性研究严重不足。

3 民航术语翻译研究的前景:对象、内容与方法

3.1 研究对象:民航产业结构、民航术语体系与民航术语翻译

民航术语翻译研究的研究对象是民航术语翻译。这一翻译行为中的任何要素都可以成为具体而微的研究内容,因此,全面、清晰、准确、系统地认识民航术语翻译,尤其是这一翻译行为的客体——民航术语,是非常有必要的。

民航术语具有系统性,以体系化的形式存在。乌克兰学者A. Pati把民航术语分为机场范畴、飞行器范畴和航班范畴,针对不同范畴内的民航术语提出了不同的翻译方法[36];印度最大的专业翻译公司TridIndia对于民航类文献的分类多达30余种[37];前述民航组织与机构发布的民航术语表也明确了各自所属的专业领域。受此启发,本文从民航产业体系的宏观角度出发,将民航产业划分为民航制造业、民航运输业与民航管理,并尝试将民航术语的体系做如下梳理(见图8):

图8 民航术语的宏观体系结构

民航制造业、民航运输业和民航管理是民航产业的三大核心构成,其他方面则包括通用航空、航空服务、航空金融、人才培训等。

航空制造业主要是指航空器的研发与制造,其中飞机、发动机、机载系统处处离不开专业术语;此外,产业链上游的航空原材料的生产加工和下游的集成总装与测试等均含有术语。

航空运输业的构成要素包括机场、飞机、航线、航班和航空公司,涉及术语较多的主要有机场系统内的基础设施、地面保障设备、运营系统的硬件,以及保障飞机、航线和航班安全运行的维修、空管、信息控制等运营系统;此外,航司运营及人力资源管理也涉及部分术语。

民航管理是指民航组织、政府机构对于民航产业的监督、管理与服务,术语大量存在于ICAO、IATA、CAAC、FAA、EASA等组织机构对内对外制定的法律法规、签发的公约公文等官方文献中;此外,民航新闻、业务报表等也含有部分术语。

民航术语翻译实践应当遵守、促进和完善民航术语的体系化,而以其为对象的民航术语翻译研究,也应该有意识地识别、分析和规范民航术语的体系化。这样的研究,在微观层面能够关注到某个术语的翻译是有助于还是有悖于民航术语的体系化,在宏观层面能够指导、规范和评价民航术语的翻译行为。因此,对于民航术语翻译这一研究对象的认识,仍需继续深化。

3.2 研究内容:基于术语学与翻译学的基础理论研究

研究内容是对研究对象的现象、特征、规律、矛盾、本质的分析与探索,已有的研究内容需要继续深入,同时也需要发掘和拓展新的研究内容。

3.2.1 “如何译”与“如何译的”

“术语翻译方法是术语翻译研究的重要内容。”[38]但“如何译”方面的研究,首先应提高“规范意识”,多采用查证式的“找译”这一历史悠久的术语翻译方法[38]。目前,民航术语翻译的可查证范围可包括:国际性民航组织和机构发布的多语种对照术语表、国家统一颁布的术语标准和行业术语辞典等①,这些标准、词典或许并不完美,但“既然已经有规范,即已发布过的具有约束性的文件,那就必须遵守。即使你个人对现有的规范存有不同看法,甚至规范本身确有值得商榷之处,第一位的还是要遵照执行。”[9]其他可信度较高的参考资料还包括民航业内相关机构发布的讯息、民航领域专家学者发表的学术成果以及民航专业网站上的资讯等,对这类参考资料的查询、考证、分析和使用,应该重点关注。

对于“未规范术语”,国内学者给出了不译法、试译法、定义法和连缀法等四种处理办法[8];国际上,从民航英语术语的构词特征出发的翻译方法较为流行。有学者以字母缩略词、音节缩略词或合成缩略词为例,探讨了将此类英语术语译入乌兹别克语[39-40]和乌克兰语[41]的具体译法。有的专门区分单一词汇英语术语和复合词组英语术语译入俄语的不同译法,尤其是针对复合词组型术语,从翻译过程的视角将术语翻译分为分析(analytical)与综合(synthetic)两个阶段,重点强调译语的词序组合[42]。A. Pati认为由于乌克兰术语体系处于发展阶段,因此译者可以更多采用转码(transcode)和借译(loan translation)方法[36]。这些研究表明,对术语构成的理据性分析是做好术语翻译的前提工作,也是术语翻译必须要遵守的原则。

民航术语翻译实践历史悠久,是民航事业发展不可或缺的实践环节,因此,我们不仅要关注“如何译”,也应关注“如何译的”。关于后者,我们可以在描述性研究的路径下,关注翻译过程、译者行为、术语译名的审定,以及民航术语翻译这一行为背后的工作机制、特点和规律等等,在建构国际民航话语权的背景下,这些都是亟待拓展的研究内容。

3.2.2 国际研究的启发

民航术语翻译研究在国际学术界也处于边缘地位,成果不多。

教学方面,语料库技术与术语翻译相结合,被认为是提高ESP教学效果的有效途径,韩国、巴西、乌克兰、泰国及国内学者在这方面均有一些探讨[43-47]。

在民航安全领域,斯洛伐克学者以EASA规章中的“risk”和“hazard”两个词为例,参照FAA和ICAO对这两个术语的定义,修订了其在斯洛伐克语中的表述[48];乌克兰学者分析了航空安全事故与术语翻译不精准之间的关系,提出应自主编纂英-乌民航术语词典[49]。

翻译史方面,意大利热那亚大学Liu Hui以民航英语术语的汉译为例,论述了术语学与翻译学的融合与相互影响,梳理了民航术语汉译的历史进程、特点、成绩与不足[50]。

机器翻译方面,利用Python软件编程,乌克兰学者创建了英乌对照电子词典[51],印度学者则完成了针对民航OOV(Out-of-Vocabulary)词汇的印地语翻译的预加工[52];国内也有学者在知网自建航空领域术语语义知识库,改进了知网的机器翻译质量[53]。

上述研究重视解决教育教学、飞行安全、翻译质量等具体问题,针对性和学科交叉意识更强,且与语料库、机器翻译等信息技术紧密结合,能够在研究内容的拓展和跨学科结合方面带给我们一定的启发。

值得注意的是,机器翻译用于民航领域的历史非常悠久。早在1976年,TAUM(蒙特利尔大学机器翻译)就启动了Taum-Aviation项目,用于翻译飞机维修手册[54-55],后因经济成本与人工翻译相比优势不明显且错误较多,于1980年关停[55]。90年代中期,随着电子化文本资料越来越多,上述两个问题都得到了解决。1999年,东方航空公司飞机维修基地历时5年建成了“飞机维护手册翻译系统”[56],不仅“费用仅为人工翻译的1/5”,“每年可以节约几百万的美元支出”,而且“译文接近100%的准确”[57]。

结合机器翻译的发展历程来看,Taum-Aviation是典型的基于规则的机器翻译[55],而将“原来翻译准确的大量译文,输入计算机分析”[57]则是以语料库(翻译记忆与电子文档)[56]为基础的基于统计的机器翻译。2014年左右,在人工智能领域,深度学习技术的兴起解决了传统机器学习的困局,驱动了新一代人工智能的发展,于是“在大规模语料和计算能力条件下,神经机器翻译展现出巨大潜力”[58],当“存在大规模平行语料库的情况下,其表现胜过传统的统计机器翻译,能够产生最先进的翻译性能。”[59]由于它本质上“仍然是一种基于文本语料的翻译技术(……),词被映射到高维向量空间的矢量,并通过神经网络映射到目标语言”[60],因此语料中的术语及其译名就需要格外重视。事实上,“术语翻译在特定领域的机器翻译中起着至关重要的作用”[61]。以“飞机维护手册翻译系统”为例,其中“原来翻译准确的大量译文”[57]自然包括术语的准确翻译;而Taum-Aviation的关停,则是由评估“基于液压领域语料开发的系统在电子领域的表现”的两次实验决定的[55]:“从句法角度看,液压领域与电子领域之间没有显著区别”,但“不出所料,从一个领域到另一个域,主要的问题就是字典问题”[55],即专业领域内的术语问题。进一步讲,由于“神经机器翻译是基于深度学习的翻译技术”[59],“有充足的训练数据,通过深度学习技术,自动化术语提取就能够获取令人满意的结果”[62],这就意味着语料中术语的不规范翻译会成为深度学习技术的训练内容,进而转换成神经机器翻译的结果,如此一来,以讹传讹、造成术语污染的风险会无限放大。有实验表明,“在军事题材译文的拼写、词汇、句法和语义4大类15种共5050处错误中,军事术语翻译错误占比最高,为42.83%”[63],正因如此,术语审校一直都是译后编辑工作的重中之重。

在机器翻译中,术语是被“抽取”而不是被“翻译”,现有的相关研究也较多关注对术语翻译错误的数据统计、错误评价的标准和译后编辑的技术手段[61-63],因此,从源头上说,术语翻译的准确与规范至关重要。如何利用机器翻译技术和人机互动技术保证“抽取”到正确的术语并逐步淘汰不规范的术语,需要相关领域的专家合作开展扎实深入的交叉研究。

3.2.3 夯实基础理论研究

“术语翻译研究是术语学与翻译学的结合。”[64]因此,民航术语翻译研究首先应该从术语学和翻译学中汲取理论精华,做好基础理论研究,如科学定义民航术语和民航术语翻译,精准把握民航术语翻译行为的属性和规律,科学界定民航术语翻译研究的对象,全面梳理和规划研究内容、合理设计研究方法等。

在做好基础理论研究的基础上,一系列跨学科交叉研究如民航术语翻译史与民航发展史、民航术语翻译的教育教学、民航术语的话语权构建、海峡两岸暨香港、澳门民航术语翻译、民航译员术语意识与能力的培养、民航术语语料库建设与应用、机器翻译与民航翻译、民航从业人员对民航术语的使用等才能在民航术语翻译研究的框架之下稳定开展,而不是仅仅作为其他学科领域的个别研究案例存在。

3.3 研究方法:基于语料的实证研究

近期,方梦之严肃批判了“戴帽穿靴加实例”的写作套路,并归纳出三种常见的标题格式[65],而国内民航术语翻译研究方面的成果,大多数都可以归入“语言特征+翻译策略”和“理论视角+翻译策略”这两类。如前所述,这种“理论框架+案例分析+经验总结”式的思辨路径说服力有限,无助于民航术语的系统化和规范化。因此,基于真实语料的实证研究和民航术语词典建设应该得到足够的重视。

民航语料的来源非常广泛。如为了收集术语,《航空术语词典》(第6版)的编辑们“检索了航空期刊、航空相关教科书、服务手册、制造商文献、工程报告、军事训练手册,特别是所有FAA出版物,寻找适用的术语”[66]。而在国内民航界,汉语版的此类文献也不在少数,可以形成有效的平行文本,如能建成权威的、体系清晰的语料库,将非常有利于术语与译语的对照提取。此外,国际民航组织通常会以英法俄中阿5种官方语言发布相关文献和术语表;同时,国内的民航管理部门、各航空公司以及维修服务保障公司通常都有自己的翻译中心或团队,这些专业译者不仅经验丰富,而且存储了丰富的双语对照的专业语料。从这个角度来说,现有的以高校师生为主的研究主体,如果不能够与民航翻译机构、民航专业译者进行合作,而仅仅依靠自身少量的民航文献翻译实践经历,是很难产出高质量的研究成果的。为此,我们希望能够得到航空公司翻译中心、语言服务机构、民航官方机构的支持,在遵守保密原则的前提下分享真实语料,共同做好民航术语翻译及其研究的基础性工作,这样,后续的实证研究才会有数量和质量上的提升。

退一步讲,如果无法获取足够的语料,研究人员也可以结合上述关于民航产业的体系梳理个人擅长的专业领域,尝试从不同的分支体系出发,先建设小型的细分体系的语料库和术语库,积少成多,逐步推进民航术语库的系统化建设。术语词典的编纂也可以采用同样的方式,如中国民航出版社2018年出版的《英汉飞机维修词汇手册》专注于飞机维修领域即是很好的做法。

从使用的角度来说,在建成语料库和术语词典的基础上开展的研究会更具说服力,如分析民航术语定名的语言与文化属性,提炼民航术语定名的规律与特征,反馈于国产新术语的汉译与外译,民航术语翻译的教育和教学等。

4 结语

本文以CNKI可视化计量软件为工具,在梳理现有研究成果的基础上,指出其在研究对象、内容和方法上的不足,并从民航术语体系、基础理论研究和实证研究三个角度分析了本研究领域的前景和方向。

民航术语及其翻译之于我国民航发展和民航强国建设的重要意义毋庸赘述。民航业内对于民航术语的翻译和使用保障了中国民航几十年的快速发展,并未因为民航术语翻译方面的研究成果的不足而停滞。公开发表的研究成果少,很大程度上是因为民航业资料的涉密,而且民航译者没有面临必须发表研究成果的要求。近年来,行业特色MTI教育的开展和对相关人员的考核指标的量化需求,使得这方面的研究成果数量迅速上升。但如上所述,由于研究人员多数集中在高校,与民航翻译实践存在脱节,因此,真正有价值的研究非常少见。这种趋势,如果不加以规范和引导,将会对民航产业、公众之于民航的认知以及民航特色MTI教育造成负面影响。

因此,立志从事民航术语翻译及其研究的高校师生,首先应该扎实、系统地学好术语学、翻译学和民航领域基础知识,积累一定数量的民航翻译经验;同时要提高术语意识和术语能力,熟悉术语的制定和发布机制,使用权威机构发布的术语词典,熟练运用术语查询查证的方法;还要有问题意识和研究能力,从解决真问题的角度思考和设计自己的研究,要能够解决实际问题;更重要的,保持对术语翻译的敬畏之心,要从国家战略发展的高度和提升公众科学素养的角度认识和重视术语翻译。

民航产业体系内的各机构和部门,尤其是民航局(以人教司为主)、航空公司、机场、飞机维修厂和民航翻译机构(含政府主导、公司内设和商业性语言服务机构)等相关机构应对民航术语资源的使用和传播形成共识,从人才强国和民航强国的高度来看待高校和研究机构的合作,在遵循保密原则和不损失经济利益的前提下,部分地开放、分享相关的研究素材。需要强调的是,学术刊物在录用相关研究成果时,应从严把关,宁缺毋滥。

在民航强国建设的大背景下,民航术语的英汉互译应该得到应有的重视,民航管理部门应加强与全国科学技术名词审定委员会、中国翻译协会等专业权威机构的合作,做好整体规划与设计,建立健全民航术语资源管理的机构和机制,指导相关机构做好术语库、词典和平行语料方面的工作,以加快民航术语规范化的进程。

注释

① 国家统一颁布的民航类现行术语标准主要包括:《民用航空旅客运输术语》(GB/T 18764—2002)、《民用航空货物运输术语》(GB/T 18041—2000)、《民用航空器材管理术语》(MH/T 0020—2012)等;已公开出版的民航相关术语辞典主要包括:《英汉航空运输管理词典》(1995)、《英汉民用航空航行词典》(1997)、《民用航空航行简缩语词典》(1998)、《英汉航空航天新词典》(1999)、《英汉民用航空缩略语词典》(2000)、《国防科技名词大典(航空卷)》(2002)、《航空科学技术名词》(2003)、《交通大词典:航空运输篇》(2005)、《民用航空专用词汇汇编(试用)》(2007)、《英汉飞机维修词汇手册》(2018)等。