孙子的利本思想及评判

2023-04-03熊剑平

熊剑平

《军争篇》中“兵以诈立,以利动,以分合为变者也”一语,堪称解读孙子兵学思想的关键。尤其是“以诈立,以利动”,可以帮助我们对孙子的核心思想获得较为准确的认知。宋代学者如郑友贤就曾注意到这句话。在将《孙子》与《司马法》进行对比时,郑友贤指出:“《司马法》以仁为本,孙武以诈立;《司马法》以义治之,孙武以利动;《司马法》以正,不获意则权,孙武以分合为变。”(《十家注孙子遗说并序》)郑氏此语抓住了两部兵典的核心要义,并进行了言简意赅之对比。由此获得启示,笔者更相信孙子的核心价值观是“利”,十三篇的核心内容则为“以诈谋利”。围绕这一核心内容,孙子设计和探讨了一整套“分合为变”的战法。这些气象万千的战法,则构成了十三篇的主体。

(一)以争利为目标

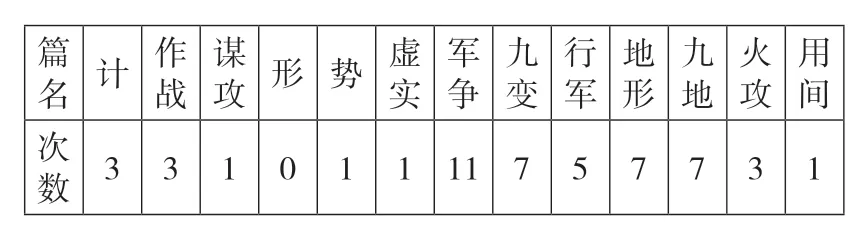

“利”是十三篇中的高频词,武经本和十一家注本“利”字都为52 见。汉简本因脱字太多,无法判断多寡。为便于考察,现据传本将各篇出现次数统计如下:

名 计 作战篇攻 形 势 虚实谋军争九变行军地形九地火攻用间次数 3 3 1 0 1 1 11 7 5 7 7 3 1

从上表可以看出,除《形篇》之外,其余各篇都或多或少地对“利”字有所提及,《军争篇》多达11 次。孙子重“利”,不言自明。“利”在各篇时隐时现,没有明显之规律。由此可见,“利”实为贯彻十三篇之红线:“‘利’的思想,贯穿于整部《孙子兵法》”,〔1〕而且是支撑孙子兵学思想的重要主线。

孙子所言之“利”,可谓是包罗万象,内涵非常丰富。首先可分为三个层次:即战略上的“胜”、政略上的“全”和思想境界的“善”。〔2〕为实现战略层次之“胜”,孙子主张“胜兵先胜而后求战”,高度重视战前的运筹和谋划,要求对“五事七计”等影响战争胜负的关键因素进行认真分析,并多方运用“形人之术”而达成有利于己的作战态势。政略上求“全”,则是强调以最小代价换取最大之利益,因此“全”也即“全利”。孙子在《谋攻篇》中强调“全国为上”,其次则分别为“全军”“全旅”“全卒”“全伍”,可知“全”是孙子始终努力追求的目标。“全”和“胜”联系在一起,则是“全胜”。“全胜”虽难以达成,但也不妨视为一种境界追求,何况孙子并未止步于此,而是进一步提出“善”的追求。这种“善”,可以理解为充斥各篇之“善战”,同时也可视为孙子反对穷兵黩武、力求达成“不战而屈人之兵”,实现“安国全军之道”的美好愿望。孙子的功利思想由此而获得境界提升,虽源自功利,却已超越功利。

孙子所言之利也可简单地分为大、中、小三个层次。《谋攻篇》力主“全国为上,破国次之”,所争为“全国”之利,这是属于战略层次的“最大之利”。《作战篇》强调“因粮于敌”,这既为争取战役行动之“中利”,也是孙子后勤补给的基本方略。除此之外,孙子也关注一时一地之“利”,更多作为谋略手段而运用,施之于战术或战斗层面,目的是为了赢得“大利”。孙子主张“迂其途而诱之以利”(《孙子·军争篇》),正是舍弃“小利”而博取“大利”,是以牺牲局部之利,来换取全局的之利。

此外,我们也可按照其他标准对“利”进行分类。比如,按照“利”之归属,可分“君主之利”“军之利”“兵之利”“敌之利”等;按照“利”之性质,可分为长远之利、短期之利,全局之利、局部之利等。《九地篇》等探讨了“九变之利”“屈伸之利”等,多就“地利”而展开。清人顾祖禹曾云:“论地利之妙,亦莫如《孙子》。”(《读史方舆纪要·总叙二》)从《行军篇》到《地形篇》,再到《九地篇》,孙子对如何占据“地利”有着详细论述。此外,孙子还就天候之利、阵法之利、火攻之利、用间之利等,都有不同程度论述。孙子对于“利”有着独到的解读方式,可谓包罗万“利”。

不可否认的是,孙子文中所用之“利”,有一些作动词使用——所谓名词动用,如《计篇》的“利而诱之”等。但从语义学上看,“动用”也需有其本义支持。也就是说,孙子作动词使用的“利”,其本义仍是利益之意。即便抛开这些动用之“利”,十三篇中“利”字仍是颇为壮观。

《计篇》的“计利以听”,是十三篇中出现的第一个“利”字。从中可以看出,对国家有利与否,是孙子考虑军事问题的最重要出发点,也即所谓“非利不动”(《孙子·火攻篇》)。《谋攻篇》中说“兵不顿而利可全”,从中可知保住“全利”,追求利益的最大化,是孙子谋划战争和进行战略决策的终极目标。十三篇中以《军争篇》出现“利”字最多最频繁。军之所争,无外乎“利”。在孙子看来,发动战争与否,主要是看己方是否可以得利,或是否符合己方利益。这就是孙子反复强调的利益原则:“合于利而动,不合于利而止。”这句话简单明了地概括了孙子的用兵原则,《九地篇》和《火攻篇》中重复出现两次,这显然是出于强调和重视。孙子的重利和争利,由此可见一斑。

出土简文所反映的“争利”思想,和十三篇一致。在《见吴王》中,孙子和吴王的对话也鲜明表达出对于“利”的重视:

孙子曰:“兵,利也,非好也。兵,□〔也〕,非戏也。君王以好与戏问之,外臣不敢对。”

这段对话为《史记》所无,除了“兵,利也”体现出与十三篇类似的利本思想之外,“非好”“非戏”的定性,也与十三篇的“慎战”思想一致,同时体现出“杂于利害”的辩证思维。无论是传世文本,还是出土文献,都可以看出孙子的核心价值观为“利”。

吴如嵩曾将“全”作为《孙子》的核心,非常发人深省。他说:“《孙子兵法》中的‘全’,如同孔子哲学的核心‘仁’,老子哲学的核心‘道’一样,是我们研究孙武军事思想的一条基本线索。十三篇中,提到‘全’的地方有十处之多。”〔3〕虽说见解非常独到,但在笔者看来,字词频率虽能部分反映作者心迹,但并非决定性因素,何况“全”字在十三篇中仅为10 见。这与“利”字52 见相比,差距甚远。而且,十三篇中“全”字多为形容词或副词,似乎只有《谋攻篇》“必以全争于天下”中的“全”作为名词使用。此处“全”之本义应为“全胜”或“全利”。故愚见认为,以“全”为十三篇核心或许值得商榷。

于汝波似对此说并不认可,曾撰文指出《孙子》的核心为“胜”。〔4〕孙子确以“不战而屈人之兵”的“全胜”作为努力追求目标,主张“上兵伐谋”,其实正为追求“全胜”。就“全胜”二字而言,吴如嵩抓住了前面的“全”,而于汝波则瞅准后面的“胜”,这在表面上看是各执一词,其实还有这细微区别。“全”毕竟是修饰后面的“胜”字。如果认定“全胜”是十三篇的核心,宁肯要“胜”,而非“全”。

《论语》和《老子》的核心内容,学界已有很多讨论。在笔者看来,“仁”和“道”在内涵上其实较难实现对等。前者似就价值观而言,后者似为本体论而立。孔子曰仁,孟子曰义,都反映了一种价值取向,这正像孙子之争利和重利。因此,与于汝波所指“胜”字相比,笔者更倾向于以“利”概括孙子之核心。如果与儒家之“仁”作对比,笔者更认同将“利”当成孙子的核心价值观。如果从词源学的角度来考察“胜”“利”二字,“孙子是把‘胜’作为‘利’的实现途径。”〔5〕这二字之间,确实存在因果联系:只有战争获胜,才有战后获利。“胜”,最终回到“利”。“利”既是战争发起之动因,“又是影响和制约战争进程的深层根源。”〔6〕何况十三篇中“利”字52 见,是非常明显的高频词。

孙子极端重利,一切以“利”为本,“利本”思想昭然若揭。是否发动战争,多大规模展开,都是以“是否得利”作为出发点。既然如此,十三篇兵法未尝不可说是一部“争利之法”或“逐利之法”。

(二)论争利之法

《孙子》既然是一部争利之法,那么这争利之法的核心内容是什么呢?笔者认为,是千变万化的谋略之术和诡诈之术。这是十三篇中最为出彩和最为重要的内容,也留给后代军事家们以最多启迪。

十三篇高举诡诈之术。在第一篇,孙子在论述“五事七计”为主要内容的“庙算”之后,便旗帜鲜明地提出了“兵者,诡道”这一著名论断,进而推出“能而示之不能,用而示之不用”等“诡道十二法”。(《孙子·计篇》)在《计篇》之后,设计和探讨“诡道之法”成为各篇最重要的主题。从《虚实篇》到《九变篇》,“示形”“造势”“虚实之术”和“用兵变法”等,几乎都是围绕这一主题而展开。《九地篇》“犯之以害,勿告以利”的“为客之道”,《用间篇》论述“五间俱起”的用间之术等,同样都是诡诈之术的重要内容。

《军争篇》中“利”字出现最多,张口闭口皆为“利”,重利思想于此达到极致。正是在该篇,孙子合乎逻辑地提出了“兵以诈立,以利动,以分合为变”的主张。其中,“兵以诈立”和《计篇》“兵者诡道”很好地形成呼应,成为孙子重视诡诈之术的有力注脚。为实现争利目标,孙子研究和设计了一整套“分合为变”(《孙子·军争篇》)“因敌制胜”〔7〕的战法,其实大多是在设计和探讨诡诈之术。因此,争胜之法的具体内容虽多,但其中关键或可总结为二:其一为“变”,其二是“因”。也可换一种说法:其一为“诡”,其二曰“诈”。还可以换一种说法:其一为“智”,其二为“谋”。这些词语,在内涵上或许存在微细差别,但用来总结孙子兵学思想,尤其是逐利之术,都不会发生太大偏差。

“因”在十三篇中凡16 见,虽不如“利”频率高,但字数也不少。这些“因”字,有作“因此”或“原因”解,有作“依靠”或“因循”解,意思多变。在笔者看来,“因”字或可上升到哲学层面进行解释。《管子·心术上》中说:“因也者,舍己而以物为法者也。”孙子主张“因敌制胜”,不妨也如此看待,“舍己而以物为法”同样是孙子的追求。由“因”字出发,孙子要求指挥员必须要客观全面地把握敌情,不能掺杂任何的主观偏见。孙子重视庙算和用间,关注敌情分析,强调由“先知”求“先胜”,都是“因敌制胜”之需要,都是从打赢战争出发。这其实是一种实事求是的务实精神。

“变”也是孙子争利之法的关键。不仅如此,“变”还是实现诡诈之术,以此获取胜利的直接手段。正是由于善于运用变术,孙子兵学才显得气象万千。孙子固不废用兵之常法,但更重视用兵之变法。重视“以正合”,更重视“以奇胜”。因此,作者在《军争篇》讨论了军争之常法,在《九变篇》中接着讨论用兵之变法。“九”是“极言其多”,“九变”是说明变化很多。在《九地篇》,孙子用了很多篇幅“九地之变”,关注的仍然是用兵之变法。在孙子看来,“治变”和“治气”“治力”同等重要。“分合为变”由此成为孙子兵学思想的重要内容。虽只是兵力的分合,却是指挥员能否巧妙用兵的直接体现。孙子认为,“兵无常势,水无常形”(《孙子·虚实篇》),指挥员要想赢得战争胜利就必须要学会随机应变。在孙子看来,用兵的最高境界正是善于变化:“能因敌而变化者,谓之神。”(《孙子·虚实篇》)

孙子的“变”和“因”紧密相连。有“因”才会有“变”,而“变”必出于有“因”。由“因”到“变”,孙子构建了一整套谋略之术和诡诈之术。这些谋略之术和诡诈之术,是孙子获利的最重要手段,同时也是孙子争利之法和兵学思想的最为核心内容。正是因为有了“分合为变”,善于机动灵活地运用兵力,孙子的“逐利之法”才能付诸实践。孙子将“诈”“变”和“利”紧密联系在一起,对其中关系有清醒认识。所谓“分合为变”,也可叫“众寡分合”。因为“分合为变”首先要做到的便是“识众寡之用”。在《谋攻篇》中,孙子将“识众寡之用”当成“知胜之法”之一:“识众寡之用者,胜。”

黄朴民指出,“孙子是历史上第一个重视并系统阐述‘众寡分合’作战原则的兵学大师。”〔8〕可以说,孙子是扭转世风的重要兵家。“分合为变”所希望求得之效果,便是集中兵力,也即“并敌一向”(《孙子·九地篇》)和“以镒称铢”(《孙子·形篇》)。孙子的“形人之术”,力图实现“形人而我无形”,以此达成“我专而敌分”。“我专”,则我为实;“敌分”,则敌为虚。如果运用巧妙而得当,就能实现“以十攻其一”和“以众击寡”。这便是通过分合来达成虚实之变化,实现“致人而不致于人”的目的,进而取得战争的胜利。

《孙子》十三篇中讨论“分合为变”的文字不在少数。如果我们认真便可发现,从《形篇》到《势篇》,再到《虚实篇》,作者是在经过一系列铺垫性的论述之后,再在《军争篇》中顺而提出了“分合为变”这一作战基本原则。应当说,这是完全是合乎逻辑的。既说明“分合为变”在作者心目中的地位,同时也在某种程度上体现了作者布局谋篇的巧妙构思。

笔者认为,用“诡”和“诈”二字概括孙子的逐利之法,同样不失为一种选择。《韩非子·八说》中指出:“上古竞于道德,中古竞于谋略,今世争于力。”在笔者看来,此语实则是对上古军事史的简明概括。孙子看到“动之以仁义,行之以礼让”(《汉书·艺文志·兵书略序》)之类古军礼已成过时之物,便大胆予以丢弃,而是致力于研究谋略,认真探讨诡诈之术,从而为我们留下了中古之世“竞于谋略”的印记。因为“竞于谋略”,故此孙子之兵法充满“诡”和“诈”。

十三篇中,“谋”字11 见,多作“计谋”或“谋略”解,这或可视为其重视谋略胜人的明证。“诡”和“诈”虽然都只是1 见,但都被用来对战争进行定性,而且是都关键句中的关键词。其一为“兵者,诡道”,出现在《计篇》;其二为“兵以诈立”,出现于《军争篇》。或许在孙子眼中,“诡”和“诈”才是对战争进行定性的更恰当词语。在今天已略显贬义的词语,却成为孙子眼中的宠儿,显得更受偏爱。

在今天看来,鸣鼓而战、重视古军礼、重视堂堂之阵的战争模式,毕竟不是战争之常态,只能说是特定历史时期的产物。因此,孙子用“诡”和“诈”对战争现象进行定性,显然再为允当不过。《汉书·艺文志·兵书略序》也说:“自春秋至战国,出奇设伏,变诈之兵并作。”身处大变化大动荡的特殊历史时期,孙子重视谋略胜人,并不讳言诡诈,而是公然依靠诡诈之术争利逐利,正是历史的必然选择。此举彻底抛弃了那些不合时宜的古军礼之束缚,是“战争指导观念的根本性进步”〔9〕。所以,孙子用诡、诈二字对战争问题定性,既是历史之产物,同时也深思熟虑的结果物。既然如此,诡、诈二字同样可视为十三篇的核心要义,同时也是孙子争利之术的核心内容。如果说孙子的核心价值观是“利”,那么十三篇的核心内容则是“以诈争利”或“以谋争利”。

(三)“重利”之背景

孙子围绕“争利”而逐步展开的逐利之法,及其丰富的诡诈之术,出色的谋略思想,都是十三篇的主体内容。这种重利、争利思想的形成,并非空穴来风,而是有着特定的历史背景。

春秋末期,随着“礼崩乐坏”进一步加剧,战争观念和战争方式都发生了根本性变化。无论是政治家还是军事家,都已逐渐摆脱军礼的束缚,使得战争方法和战争模式都发生重大改变。这正是由量变到质变的必然结果。春秋早期的齐桓公尚且“正而不谲”,稍晚时期的晋文公就已经开始变得“谲而不正”。春秋前期的管仲尚且能够用“尊王攘夷”等标榜道义之举,成功辅助齐桓公称霸,但稍晚期的宋襄公反而因为尊奉“不擒二毛”等古军礼而在泓水之战惨败。到了春秋末期,这种变化情况更加明显,各种出奇设伏等诡诈之法开始堂而皇之地登上历史舞台,吴、楚、越之间所发生的多场战争就是大量运用诡诈之术。对此,战国末期的韩非子有着清醒认识,将这时的总体特点概括为“争于谋略”。汉代学者也有简短而又精辟的论断:“自春秋至于战国,出奇设伏,变诈之兵并作。”(《汉书·艺文志》)刘向在《战国策书录》中也说:“兵革不休,诈伪并起。”可见,当时战争观念和军事学术转变的特点,已经为众人所察。正是这些重大转变,为《孙子》系统总结和探讨诡诈之术准备了条件,奠定了基础。

诡诈之术的诞生其实与功利思潮的泛起有着密切联系。“诈术”和“功利”之间,其实互为因果,相为表里。汉代学者刘向曾对春秋战国有过精彩总结:“贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断,上无天子,下无方伯……”(《战国策书录》)刘向此语很好地概括了当时的社会风貌,同时也简明扼要地总结出其时功利至上的时代特点。由于周天子地位日益式微,各路诸侯都看到称霸和逐利之机,于是对道德和礼治越来越漠视,转而旗帜鲜明地展开你争我夺,诡诈之术和谋略之术便应运而生,并逐渐成熟和发达。

春秋早期,管仲的用兵原则是“义于名而利于实”。公元前656年,齐桓公因蔡姬而伐蔡,管仲极力加以劝阻:“楚之菁茅不贡于天子三年矣,君不如举兵为天子伐楚……此义于名而利于实。”〔10〕在这次军事行动中,管仲为发动战争找到了一个巧妙的借口,使得出兵行动在合乎道义、获得舆论支持的同时,也朝着称霸的总体战略目标扎实地迈进,不可不谓高明。管仲这种“义于名而利于实”的争霸策略,落脚点显然是“利”,但他能够标榜“尊王攘夷”等道义,所以成为顺应潮流之举,受到各路诸侯支持。但毫无疑问的是,其用兵原则直接引领了春秋兵学的功利主义,同时也直接影响了春秋晚期的孙子,并被其发展到极致。是故,十三篇已是处处言利,而且是“非利不动”(《孙子·火攻篇》),功利思想溢于言表。管仲兵学虽带有功利色彩,争利之术不免带有诡诈,但尚且更多结合仁义。

春秋晚期的孙子,虽争利之术也带有些许仁义色彩,但更多强调诡诈之术。“非利不动”(《孙子·九地篇》)“合于利而动,不合于利而止”(《孙子·火攻篇》)等口号的提出,使得孙子几乎成为彻头彻尾的功利主义者。考察春秋晚期的兵家,也可看出“以利为上”的鲜明主张。吴王阖闾的弟弟夫概因为请求出兵迎敌遭到拒绝,于是强调了“利本”原则:“王已属臣兵,兵以利为上,尚何待焉?”(《史记·吴太伯世家》)夫概由此而获得吴王首肯,率领所部五千人袭击楚兵,获得成功。

由于礼崩乐坏,社会大势已由诚信守礼变为道德崩坏,其时著名思想家纷纷开始关注“义利”问题。由此开始,“义利之辨”甚至逐渐成为长期争辩的重要论题之一。

孔子也对此提出了明确主张:“君子喻于义,小人喻于利。”(《论语·里仁》)这句话被很多人解读为:人生最该看重的应当是“义”,而非“利”,称赞孔子“重义轻利”,但这可能是对孔子的误解。〔11〕而且这种误解赖孟子等人之力变得越来越深,儒家由此被烙上“重义轻利”的印记。不管如何,孔子一定是看到功利主义色彩对于世风的不良影响,遂提出这种“义利之辨”表示出对时风的担忧之情。针对当时大势,墨子主张“兼相爱,交相利”。在墨子看来,一味逐利或过分功利化,就会不可避免地带来诸多负面效应,只有“交相利”才是纠偏之举。墨子此语存在一个潜台词,那就是首先承认了功利的价值和作用,也带着浓厚的功利底色,折射出当时社会思潮的实际情形。老子则痛感世风大变,另外提出解决方法:“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。”(《老子·第十九章》)由于老子的思想和态度一贯晦涩难懂,但从“绝巧弃利”之“弃”字来看,似和孔子有几分接近。当然,老子在主张“弃利”的同时,似乎并不主张“喻于义”。因为在老子看来,“大道废,有仁义”(《老子·第十八章》)。从这个角度来看,老子的义利观和孔子又有差别,同时也足可表明其时“言利”的氛围甚嚣尘上。

春秋战国时期是贵族社会向布衣社会的转型时期,伴随这种社会转型,世卿世禄也向军功食利转变。在这个过程中,阶层的流动使得各种思想都非常活跃,“学术下移”也成必然。由于功利思想能给个人带来直接效应,故而立即泛起和受到重视。在当时的社会背景之下,诸侯首先想的是篡位夺权,取代周天子之地位。大夫首先想的是僭越,伺机夺取诸侯之位。平民阶层则希望通过军功来获得改变身份和命运的机会。这种情形下,很少有人再把仁义真正当成真经。这就是老子所说的“大道废,有仁义”。孙子的功利色彩应当也与这种社会转型有着直接的联系。与孔子、墨子、老子等先哲不同,孙子是直接奔“利”而来。具体地说,孔子是“喻于义”,墨子是“交相利”,老子是“弃利”,孙子则是“非利不动”,表现出与其他诸家迥异之面貌。但是,相比其他诸家,孙子无疑更贴近当时社会思潮。

总之,是特定的历史背景和和特殊的历史环境,催生了孙子的“利本”思想,同时也催生了孙子“以诈谋利”这一系列战略战术。孙子旗帜鲜明地追逐“功利”,既反映了特定历史时期的社会思想面貌,也是特定思潮在兵学发展层面的诉求。换言之,十三篇将“利”作为核心价值观,并非空穴来风,而是势所必然事。

(四)“利本”之评判

孙子公然逐利,在当时可能是惊世骇俗,独标新意,但毕竟是抓住了战争的实质性问题,所以才能连同他的诡诈之术一起,都逐渐地为历史所接受,以诡诈之术逐利逐渐成为军事家之共识。西方十八世纪的军事理论家约米尼曾说:“一个政府为了下述的各种理由,才会加入战争:一、收回某种权利或是保卫某种权利。二、保护和维持国家的最大利益,如商业、工业、农业等。”〔12〕从约米尼的话中可以看出,利益至上,以利为本,同样也是西方军事家的基本认识。约米尼之世,相去孙子已经有两千年之久。两相对比,更令我们相信孙子“以利为本”和“非利不动”,确是抓住战争之本质,这才会收到久远之回响。美国学者理查德·内德·勒博刻意回避战争逐利的目标,认为利益是战争发生“频率最低的动机”〔13〕,但他又认为征服战争“无外乎是为了寻求利益、安全和声望”〔14〕,而且尝试在利益与安全之间建立某种联系。其实孙子所言“非利不动,非得不用,非危不战”(《孙子·火攻篇》),已经就二者全建立了直接联系。国家安全与国家利益息息相关,须臾不可分离。

我们应当看到,兵家之学是一种需要付诸实际、具有很强操作层面意义的学问,是一种务实之学,更需要讲究实际效应,必须追求最大效益和最大利益。作为兵家,最要不得的就是空谈玄理和空谈仁义。而且,如果是对敌人大谈仁义,那一定是误国误民之举。从这个层面来看,孙子的功利思想既是顺应潮流,也是抓住了战争现象的本质。《孙子》甫一诞生便受到普遍重视,并非出于偶然,而是一种必然。上古那种“诛有罪”和“征不义”的战争,固然也曾在历史上出现,甚或长期存在,但也不能排除其中的利益纠葛。孔子所言“兴灭国,继绝世,举逸民”(《论语·尧曰》)。等战争目标,也有相当大合理成分存在,甚至在今天的国际舞台仍有一席用武之地,但我们仍然需要承认孙子洞察战争根本的勇气和能力。

从兵学史的发展情况来看,孙子的重利,“从根本上划清了同《司马法》为代表的旧军礼的界限,正确揭示了军事斗争的基本规律。”〔15〕很显然,按照周礼传统指导下的战争模式一定是特定的历史阶段的产物,不会是战争的常态和主流。战争发展到一定阶段之后,终究会回到保存自己、消灭敌人的这种模式。宋襄公正是没有认清这一发展变化,很不恰当地和自己的对手大谈仁义,结果被楚军打得大败。孙子的高明之处就在于,他看清了战争的本质,把握住了历史发展脉络,所以才推出了一部富有实际操作价值的兵书,并由此而受到广泛重视。值得一提的是,战国时期的法家同样抓住了这种功利的社会思潮,适时推出军功爵制,配合他们的农战思想,就此独步一时,受到普遍重视。秦国甚至因为军功爵制之力,最终实现统一中国的霸业。

因此,孙子张扬利本思想,以“利”为核心价值观,具有着重要意义。古往今来,几乎所有战争,可说都是因“利”而生,又因“利”而争。漫长的封建社会,儒家思想长期占据要津,以“利”为核心的价值观长期受到排挤和打压。儒家“重义轻利”的义利观,曾深刻影响和改造了国人的性格和思维。“君子固穷”式的义利观,一度受到追捧和赞颂。然而,这种义利观并非是放之四海而皆准。将它用于改造民风固然有其用武之地,甚至在特定时期需要大力弘扬——尤其是当金钱至上、唯利是图的价值观占据主流之时,但如果是浸染和改造了兵学领域,很显然不合时宜,甚至会产生巨大危害,很可能会造成大量违背战争规律的笑话出现,类似宋襄公之类人物可能会层出不穷。这对于保家卫国和保全族种而言,无疑是巨大的灾难。从这一角度来看,《孙子》作为中国古典兵学的重要代表,其“利本”思想及“以诈谋利”之术,都尤其显出其宝贵。因为它代表的既是一种务实精神,也是唯物精神,值得坚持和发扬。孙子因为能够摆脱虚名之束缚,追求实际效应,所以才能写出高明的兵法,并受到万世追捧。

除此之外,要想准确理解孙子“利本”思想,吸收和评判其思想价值,还需要把握以下几点:

第一,我们固然需要在军事行动中坚持“利本”,但也需要考虑如何在这一过程中既坚持“以利为本”,同时也关注到“名”,力争做到如管仲那样的“义于名而利于实”,实现“义”与“利”的统一。战争行动如果能占得道义上的先机,就会赢得更多支持,对于获胜当然会有所帮助。当今社会,战争问题往往牵扯到诸多复杂的国际因素,如果只是孜孜于利,丝毫不顾及道义,很可能会造成孤立无援甚至是被动挨打的局面。只有同时兼顾“义”和“利”,以“义”为口号为手段,以“利”为目标为根本。六千言的《孙子》,“利”共52 见,“义”仅1 见,对比非常悬殊。可知孙子为了求胜,无暇顾及“义”,这也许可算作一个缺陷。钮先钟指出,孙子不认为战争在本质上有所谓善恶之分,他的思想中也无“义战”观念之存在。〔16〕由于孙子过于重利,对战争性质的思考也自然会有较为欠缺的一面。“因粮于敌”(《孙子·作战篇》)“掠乡分众”(《孙子·军争篇》)等主张,于政治层面的考虑都有欠深入,也许正是这种功利思想使然。

第二,就争利之法来说,我们需要看到孙子既有重谋尚诈的一面,同时也有重视力量的一面。长期以来,很多人对于《孙子》,包括以《孙子》为代表的中国古典兵学,都留有一种“重谋轻力”的印象。这也许是因为十三篇中论述谋略的篇幅更多。我们说孙子“以诈谋利”,突出强调其尚谋尚诈的一面,但一定要看到其重力的特征。孙子的种种诈术最终要落实到战斗力的提升上来,《谋攻篇》“十围五攻”等战法,虽为诡诈之术,却是基于重视实力而提出。我们更重视“以诈谋利”,也反对只钻到其谋略之中,更反对将《孙子》与《三十六计》胡乱建立联系,也将《孙子》视为“空手套白狼”的谋略之书。在研究阐发孙子兵学思想时,既要重视其诡诈之术,也需弘扬其“实力原则”,坚持“以力胜人”“以德服人”和“以智胜人”的完美结合,做到以实力谋取利益和以诈术谋取利益的完美结合。

第三,孙子在逐利的同时,并未忘记防害。“杂于利害”(《孙子·九变篇》)也是孙子逐利之术的重要内容。在十三篇中,“利”常与“害”“患”“危”等相对出现,如:“不尽知用兵之害者,则不能知用兵之利也”(《孙子·作战篇》),“犯之以利,勿告以害”(《孙子·九地篇》);“以患为利”(《孙子·军争篇》);“军争为利,军争为危”(《孙子·军争篇》)等。正是由于孙子能够辩证看待复杂的战争问题,能够正确处理其中利害与得失,对利与害能够从整体上进行辩证之思考,其逐利之术才显得更加高明和实用,才能受到历来兵家之重视。

第四,孙子所重之“利”和所争之“利”都非个人私利。利字当先,但他始终强调“安国全军”,也将“进不求名,退不避罪,唯民是保”(《孙子·地形篇》)放在首位。孙子争的是集团之利,这才会将“不战而屈人之兵”作为最高战略目标。孙子始终强调“慎战”,所体现的是社会责任感和历史使命感。在孙子看来,只有那些能够保全国家和人民利益的将领,才是国家之宝。从中也可看出,孙子所争之利,谓国之大利。《地形篇》中说“利合于主”,“主”确为“君主”之意,但联系上文“唯民是保”和下文“国之宝也”,不妨“利合于主”也即“利合于国”,未必可将其定性为愚忠。而且,孙子的利本思想虽为特定时代之产物,但在今天仍不过时。国家兴亡,匹夫有责。为国争利,义不容辞。孙子的利本思想启示我们,在今天的军事斗争准备过程中,一方面是要注意适时出击,不能错失良机,但也要防止因为个人私利或仅从小集团利益出发,绑架全体民众作出重大牺牲。进行战争决策,必须重视全体民众利益,才能实现孙子所说“上下同欲”(《孙子·谋攻篇》),才能获得更加广泛的支持。

【注释】

〔1〕黄朴民、高润浩:《〈孙子兵法〉新读》,长春出版社2008年版,第68 页。

〔2〕至于更为详细的讨论,可参看黄朴民、高润浩:《〈孙子兵法〉新读》,长春出版社2008年版,第69 页。

〔3〕吴如嵩:《孙子兵法浅说》,解放军出版社1999年版,第48 页。

〔4〕于汝波:《试论〈孙子兵法〉以‘胜’为核心的战争理论体系》,《南开学报》,1994年第6 期。

〔5〕黄朴民、高润浩:《〈孙子兵法〉新读》,长春出版社2008年版,第69 页。

〔6〕黄朴民、高润浩:《〈孙子兵法〉新读》,长春出版社2008年版,第69 页。

〔7〕《孙子·虚实篇》曰:“兵因敌而制胜。”

〔8〕黄朴民:《先秦两汉兵学文化研究》,中国人民大学出版社2010年版,第100 页。

〔9〕黄朴民:《先秦两汉兵学文化研究》,中国人民大学出版社2010年版,第38 页。

〔10〕《韩非子·外储说左上》。并见《左传·僖公四年》。

〔11〕因为孔子眼中的君子、小人并非就德行而言。这里的君子当指贵族,因为他们物质资料丰富,无需考虑衣食住行问题,所以才需要教育他们“喻于义”,不违礼背仁。小人则指社会下层人物,因为他们的物质资料欠缺,所以更需要“喻于利”,多置产业。

〔12〕约米尼(瑞士):《战争艺术》,广西师范大学出版社2003年版,第2 页。

〔13〕理查德·内德·勒博(美):《国家为何而战:过去与未来的战争动机》,上海人民出版社2016年版,第147 页。

〔14〕理查德·内德·勒博(美):《国家为何而战:过去与未来的战争动机》,上海人民出版社2016年版,第152 页。

〔15〕黄朴民、高润浩:《〈孙子兵法〉新读》,长春出版社2008年版,第69 页。

〔16〕钮先钟:《孙子三论》,广西师范大学出版社2003年版,第276 页。