从车里到车外

2023-03-30欣欣

欣欣

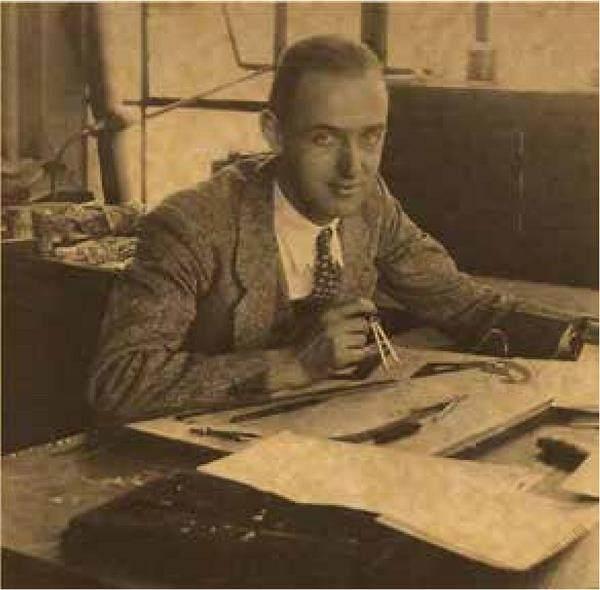

翻转式车头灯的设计者戈登·布埃里格。

翻转式车头灯曾在超级跑车中广泛流行,图片为保时捷924翻转式车灯“睁眼”时刻。

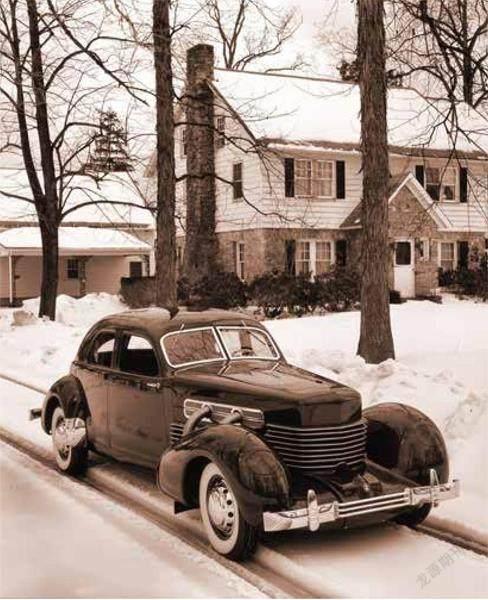

柯德810车型,它是第一款拥有独立前悬架与前驱的美国汽车,也是历史上第一款安装翻转式车头灯的汽车。

那些世界著名的汽车行业的先驱者、发明者是如何在漫长的岁月里,从事汽车的发明创造的?一个个充满传奇的故事,一段段辉煌的历史,成就了无数个永恒的经典。

消失的翻转式车灯

通常来说,一款车的车头灯,对于车的颜值至关重要。炯炯有神的车头灯,肯定能让汽车看起来神采奕奕。

其实,历史上汽车的车头灯,不完全是全天候注视前方的,而是时开时闭,这就是汽车历史上一度非常流行的翻转式车灯。它最初能登上舞台,很大程度上是因为一条特别官僚主义的法规。

如今的信息時代,汽车导航系统已成为我们出行不可或缺的装备。

在汽车大发展的20世纪30年代,有一些走在时尚前沿的设计师尝试打造与众不同的车型,其中就包括美国著名汽车设计师戈登·布埃里格。这位早期汽车设计大腕,曾经负责过一系列美式豪车的设计。1935年,他带领设计团队研发了著名的柯德810车型,这是第一款拥有独立前悬架与前驱的美国汽车,也是汽车历史上第一款安装翻转式车头灯的汽车。设计师把车头灯隐藏在前翼子板内。算得上别具一格,因此在1935年的纽约车展上引发了不小的轰动。

柯德810的出现引起了通用公司设计师哈里·厄尔的注意,3年后,他在自己设计的世界首款概念车Y-Job上使用了同样的设计,并被底特律汽车人竞相学习,于是有了克莱斯勒旗下1942款的DeSoto汽车,这是翻转式车头灯第一次出现在量产车上。当然,这时的翻转式车头灯,无论从技术上还是造型上都远不是主流。

翻转式车头灯的走红,要归功于美国国家公路交通安全管理局。按照他们于1940年出台,并在20世纪60年代初强化的一条法规,一切在美国市场销售的汽车只能选择两种车灯形式:两个7英寸的圆灯,或者四个5.75英寸圆灯。由此,不但汽车车灯的高度被固定了,而且还规定车灯前面不能有任何遮挡物或装饰品。由于美国汽车市场巨大及美国人在汽车领域所占的分量,这条严苛的、极度反空气动力学、反设计美学的“恶法”让汽车世界的设计大大倒退了。

这个时候,一度被人们遗忘的翻转式车灯被挖掘了出来——还有什么比这种车灯更能对抗美国人的粗暴法规,不用时它隐藏在车身内部,既不影响外观设计又提升车身流线造型,到了要用的时候,酷炫地往外一弹,又时髦又拉风,多么能体现20世纪60年代流行的科幻感啊!

就这样,一大批装备翻转式车头灯的新款车出现了。那些讲究空气动力学,同时又舍不得美国市场的欧洲品牌纷纷把自己的车灯藏了起来。

当然,炒作翻转式车灯概念最厉害的,还是美国本土品牌。如果说美国人最初选择这种造型还是为了应付法律法规,一旦流行开来可就是潮流了。翻转式车头灯的热潮席卷整个20世纪六七十年代美国汽车设计界。

在底特律,美国人设计翻转式车头灯是为了拗造型,那么在世界其他地方,厂商们选择这一形式更多是为了空气动力学。20世纪80年代到90年代,翻转式车头灯在超级跑车和GT跑车中广泛流行。比如第一代马自达RX-7、保时捷924、宝马M1还有法拉利308GTB。这些流线型跑车,无一例外地拥有一个平时深藏不露,关键时刻“翻灯瞪眼”的神气车头。

大快人心的是,那款让翻转式车头灯大行其道的恶法,最终在1992年被取消,失掉了“政策撑腰”的翻转式车头灯顿时少了底气。由于客观的机械原因,翻转式车头灯的设计毕竟存着安全隐患,也让世界上越来越多的交通安全机构对它说“不”。

可以说自2005年之后,翻转式车头灯再也没有在量产车中出现过。人类造车史上的一道别致风景,就此退出了历史舞台。

“不起眼”的汽车配件

雨刮器作为一个“不起眼”的汽车配件,并不是从汽车诞生起就存在的。

很早以前,开车人得足智多谋,才能保持他们的汽车正常运行。比如,在尚未发明雨刮器时,要清除挡风玻璃上的污物,人们可能尝试过抹布、海绵及刮刀这些工具,以便在天气恶劣时擦拭玻璃。

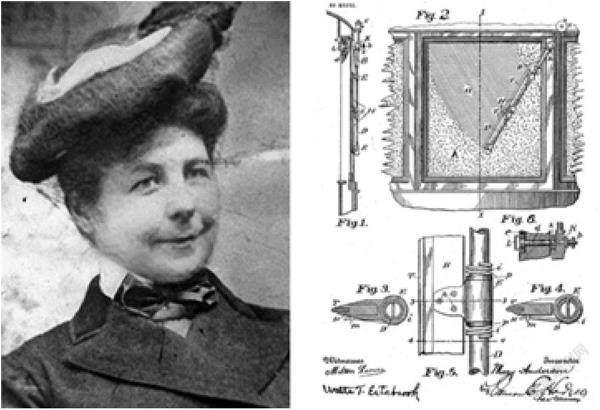

雨刮器是美国亚拉巴马州一位名叫玛丽·安德逊的女士发明的。那是1902年冬季的一天,她到纽约旅行,发现雨雪天里司机根本无法看清前面的道路,就在一个司机加快速度拐过一个弯时,前方出来一个骑自行车的人。等到看清时,司机慌忙猛打方向盘,结果撞在了一棵树上,玛丽受伤,被送往医院。

玛丽想起此前父亲也因雨天挡风玻璃模糊而遭遇车祸去世,这次自己又因此受伤住院,她十分想解决这个让人痛恨的问题。她从邻床女孩收到男友鲜花时感动落泪并不停地用手绢擦泪的动作中得到启发:如果能在车玻璃上安装一个杆子操纵手绢,雨天看不清道路的时候司机操纵杆子擦一下,不就可以了吗?出院后,她立即着手这项研究,一年后便发明了一个雨刮器,并装在了自己的车上。

玛丽继续思考改进这种装置,还发明了带发条的转杆,这样一来,雨刮器一次上足劲后,可以自动刮水许多次。

后来,她把这种刮水装置命名为雨刮器。于1903年6月18日取得了美国专利,专利说明书中对这个装置的描述是“车窗清洁装置”。两年后,她联系了加拿大的汽车生产公司,希望能生产销售她的产品,但遭到了拒绝。该公司声称,雨刮器没有商业价值。玛丽从此没有再次尝试出售她的发明。美国的专利期为17年,她并没有得到什么专利收入。

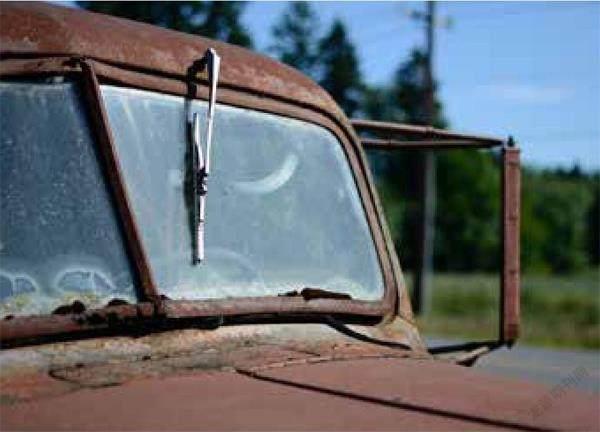

与此同时,爱尔兰人詹姆士·艾杰也于1903年10月在英国取得了雨刮器的专利。他的雨刮器是用两个刷子在挡风玻璃上将雨水拨开,可以上下清洁挡风玻璃。这些早期雨刮器的机械装置都有一大缺点,驾驶员必须用一只手来移动刮水器,留下另一只手来操作转向、换挡和刹车,常常會出现危险。直到1917年,美国夏威夷的牙医阿曼德·沃尔博士发明了电动雨刮器,才解决了这个问题。

1919年,美国的佛瑞德·佛伯恩和威廉·佛伯恩申请了第一个自动雨刮器的专利,他们发明的自动真空式雨刮器,利用进气管的真空虹吸作用来运转,但直到1923年才取得该专利。真空式雨刮器并不先进,但它的制造成本低、利润高。当时手动雨刮器和自动雨刮器之间的价格有天壤之别:手动的只需要89美分;而自动雨刮器则售价4.75美元。

1964年12月1日,美国印第安纳州的罗伯特·卡恩斯申请了现在广泛使用的间歇式挡风玻璃雨刮器的专利。卡恩斯的发明灵感源于1953年他在新婚之夜的一起事故:婚宴上,一个香槟瓶塞击中了他的左眼,让他的左眼几近失明。1963年的一天,卡恩斯在小雨中驾驶着他的福特车,不断运动的雨刮器刮片让他本已模糊的视力更加模糊。于是,他仿照人的眼睛运动规律来设计雨刮器——每隔几秒刮一次,而不是连续地刮。

雨刮器作为一个“不起眼”的汽车配件,并不是从汽车诞生起就存在的。一个多世纪以来它不停地摆动,保障了汽车在雨雪天气里的安全行驶,拯救了无数人的生命。

雨刮器发明者玛丽·安德逊。

早期的雨刮器安装在挡风玻璃上方。

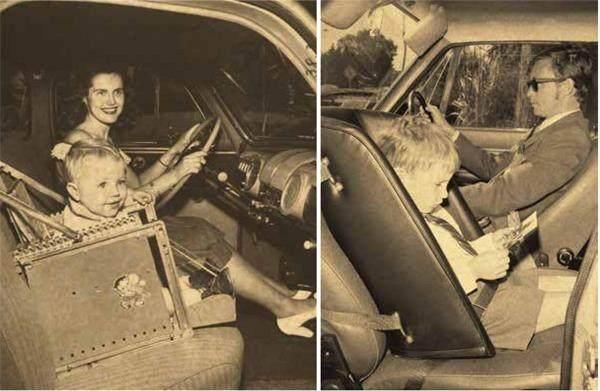

安全座椅:让童行无忧

自古至今,熊孩子无处不在。没有当初想尽办法让孩童安稳乘车的斗智斗勇,也就不会有演变至今的儿童安全座椅。

出于对下一代的特殊关照,儿童座椅的概念在汽车发明初期就已经出现了,不过在那个时候,宝爸宝妈更多的是考虑如何让婴儿更舒服地乘坐,安全方面的考虑基本没有。我们至今还可以看到1898年出现的第一个儿童座椅:与今天的安全座椅不同,这种座椅简陋到仅仅由织物制成,像是一条短裤一样挂在座椅背上,把孩子放进去就万事大吉了。

1933年,福特的新车专门设计了一款儿童座椅。与之前的座椅相比,这款座椅明显上了一个档次,不仅有了坚固的金属框架,还在底部加了一根加高杆,宝宝们再也不会被挂在椅背后,而是能和驾驶员平起平坐,不仅大人满意,小孩坐上去也乐意,一时间风靡市场,供不应求。

左图:一款1947年设计的儿童安全座椅。右图:20世纪70年代的一款儿童安全座椅,除了没有置于后排,设计跟如今的儿童安全座椅非常接近了。

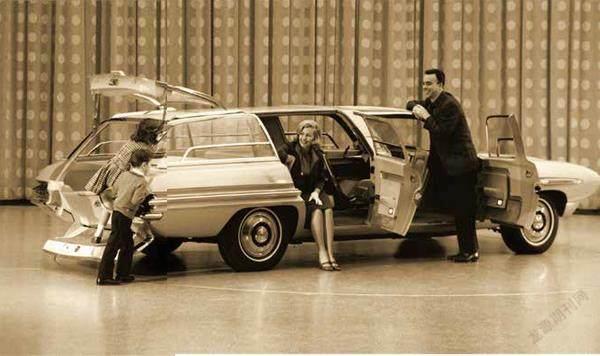

1964年,福特为世博会推出的曙光(Aurora)概念车。

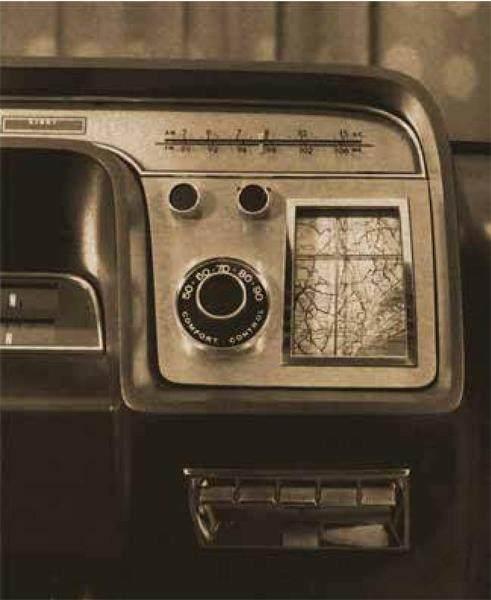

曙光(Aurora)概念车中控台上的自动导航仪。

儿童座椅的热潮就此开启:拥有至高无上地位的宝宝们,不仅要求能和身旁的爸妈平起平坐,还得寸进尺地要求站着坐、躺着坐,就差趴着这一种姿势了。某些想法颇多的家长们在儿童座椅上增加了一些娱乐设施(比如安上一个小方向盘、挂上一个小玩具),企图“贿赂”自己的孩子,以达到让他们专心沉浸在自己世界里的目的。

令人欣慰的是,也有一些深谋远虑的家长,开始对儿童座椅的安全性产生了兴趣。他们尝试将儿童座椅设计得更加坚固、牢靠一些。

1959年,随着带有腰带和肩带的三点式安全带在汽车上开始普及,儿童座椅的安全性问题迎来了突破的曙光。1962年,两位工程师几乎同时推出了自己设计的新概念儿童座椅。一款由英国人简·埃蒙斯设计,是一个面向后方的反向布局座椅,配备一条Y形安全带。第二个是由美国人莱恩·里夫金设计,座椅由金属框架构成,坐在其中的婴儿可以被紧紧固定。

若是比较二人的研究成果,无疑英国人的理念要更加先进一些。他设计的座椅不仅对儿童的保护更全面,其反向布局的设计还基于一种新的物理概念,被称为“倒骑”现象:在车辆减速时,乘客与车辆减速的方向相同是更安全的。另一项首创则是Y形安全带的加入,两组肩带跨过孩子的两个肩膀,与穿过孩子两腿之间的另一条安全带结合,组成了一个稳固、佩戴舒适的安全带防护系统。

埃蒙斯的设计成果很快被各大厂商接受,其中以安全性著称的沃尔沃与瑞典查尔姆斯理工大学合作,率先于2年后推出世界上第一款面向后方的儿童安全座椅。以此证明自己在汽车安全性方面的过人之处。不仅如此,他们在不断地试验中疯狂改进儿童安全座椅的设计:从增高的椅背尺寸到额外添加的颈部支撑设计;从柔软的背部着力面材料到头部、身体两侧和腿部的反弹护垫,让儿童安全座椅逐渐成为每个有小孩家庭的必备品。

与此同时,各国政府也加入到了“关爱儿童大军”的行列当中。1966年,在儿童安全座椅生产厂商的推动之下,美国交通部出台了新的安全规定,要求凡是有孩子乘坐的车辆,必须配备安全座椅。欧洲和其他发达国家纷纷跟进,并在汽车厂商之间建立了统一的安全座椅接口标准。

至此,儿童座椅已经不再是当初那副寒酸简陋的模样,成了守护宝宝们生命安全的坚固港湾。

车载导航:从手动到卫星

在用汽车丈量生活半径的年代,谁开车也离不开导航。可是,在没有导航的年代,人们是怎么在陌生环境里开车的呢?

1921年,来自美国明尼苏达州的约翰·博维捣鼓出了一款手持导航工具,可以安装在汽车上为车辆导航。约翰·博维为他的导航工具申请了专利:一个黑乎乎的塑料盒子,装有一个可以滚动的地图。它被安装在汽车方向盘旁边,但需要驾驶员手动旋转卷轴,查看地图。

1927年,一家英国公司从中得到灵感,发明了一款可戴在手腕上、类似手表一样的“迷你”导航——腕带路线指示器,配备有20支小卷轴,每个卷轴上都印着两个城市之间的袖珍地图。司机可以戴着这块“地图手表”,从起始地出发,每经过一个城市更换一支卷轴。

到了1932年,意大利一家公司继续将这种卷轴式的导航工具发扬光大,他们的导航系统可以整合到汽车仪表盘上,并与汽车连接布线,能够匹配汽车行驶的速度,自动滚动显示当前地图。

可在当时,能够装载这种导航的车辆少得可怜,绝大多数车都是在没有导航的情况下“盲跑”,人们如何辨认道路、顺利前往目的地呢?

首先,最基本的辅助工具还是纸质地图;或许,再搭配一块小小的指南针就更好啦。

其次是问路。最好的问路地点是在加油站或路边超市,最佳问路对象则是在那里工作的当地人或是巡逻警察。

最后,就是“人肉GPS”——坐在副驾驶座的人。司机需要专心开车,坐在一旁的副驾驶要负责翻阅地图、查找路线,并且给司机正确的指引。这样的分工再合理不过,后来拉力赛中的车手和领航员也是这么干的。

而真正把汽车驾驶者从“路痴”的窘境中解放出来的,还是20世纪60年代飞速发展的卫星技术。

1960年,美国人发射了首颗轨道导航卫星,也宣布了卫星导航时代的来临。之后的几年,美国又陆续发射了几颗导航卫星,这些卫星组成一个阵列系统,并在1964年开始发挥导航定位的作用。由于卫星数量较少,当时的導航系统覆盖面积和测量精度都不够高,提供的导航信号很不稳定。

也是在同一年,世界上首款车载GPS导航系统率先在电影银幕上亮相:这个导航系统非常特别,并不向公众出售,因为它属于英国特工詹姆斯·邦德那辆最钟爱的座驾——1964款阿斯顿·马丁DB5。

1964年,福特公司带来了一款非常惊世骇俗的作品——曙光(Aurora)概念车。这辆概念旅行车凝聚着福特23项“异想天开”的创意,包括全玻璃观景座舱、飞机操纵杆式方向盘、第2排转角沙发、蚌式开启的尾门和倒置的第3排儿童座椅,再加上电视机、独立音响、冰箱、灶台等豪华配置。

在今天的汽车上,这些想法大部分都已成为现实,但半个世纪前的这款概念车就像其名字的含义一样,成为照耀汽车未来之路的“曙光”,许多创意和概念对之后的汽车设计产生了深刻影响。

在这款概念车的中控台上,除了空调旋钮和电台操作界面之外,最显眼的就是类似现今卫星导航接口的“地图”。不过,这套导航系统并不是数字化的电子装置,而是具有实体地图和十字定位针,并能自动定位的机械装置。通过在地图上定位车辆,让驾驶员了解车辆目前所在位置。其呈现出的样貌与今天的车载导航已经相差不远。

不甘落后于福特的通用汽车研发部门曾在1966年开发过一种不借助卫星的导航辅助系统。该装置可与服务中心双向沟通信息,并依靠路边信标来接收实时更新的路况信息广播。嵌在公路上的磁体能够“激活”有关下一个出口和当前速度限制的语音通知,司机还可以通过附近的路线导航站点来获得导航信息,传递至带有方向箭头(向左、向右或直行)的打孔卡上,从而提示司机顺利到达目的地。

这个“雄心勃勃”的导航计划在经过前期测试后,因难度太高而被通用放弃。但在几十年之后,这个概念却再获重生,也就是我们十分熟悉的通用“安吉星”系统。

美国海军于1964年又推出了名为“时间导航”(Timation)的全新卫星项目。该卫星系统是基于与定时原子钟测距配对的,因此测量精度也更为精准。该卫星项目为之后的GPS导航系统铺平了道路。到今天为止,GPS导航系统拥有32颗地球轨道卫星,覆盖全球每一处角落,提供恒时稳定的三维定位服务。

另一家善于“脑洞开发”的汽车制造商本田也没有缺席车载导航的发展之路。本田高层在一次参观军演的过程中,注意到行进中的坦克无论经过的道路有多么崎岖,车身起伏多么明显,炮口始终都能准确指向目标物体。这项技术来源于一个“陀螺仪”装置,也就是一个安放在底座上的可以自由转动的滚轮。

受此启发,本田开发出了一种成本低廉且非常可靠的气体轴承陀螺仪,可以辅助汽车导航。本田车载导航设备能够追踪方向变化,并根据推算的航迹(依据速度和轨迹来判定),将车辆的行驶进度映射在一块单色显示器上。选取零出发点和透明地图叠加,车的位置就可以沿着选定的路线进行追踪。这套装置始于1981年款的雅阁,到了1990年导航技术已经非常完善。

随着1983年GPS卫星开放了民用和商业用途,GPS系统在汽车导航领域逐渐普及并成为主流。而随着北斗系统的后来居上,对于中国人来说,今天有了更准确也更安全的导航选择。不过纵观导航的发展史,无论在哪个阶段,你都需要学会看懂地图——不管是纸质的还是电子的。你只有掌握这项基本技能,才能永远走在正确的道路上。

(责编:马南迪)