对博物馆文物资源信息化管理的几点思考—以南京市博物馆为例

2023-03-30朱敏

朱敏

(南京市博物总馆南京市博物馆,江苏 南京 210000)

当今时代,新一代的信息技术正深刻地改变着我们对世界的认知,网络信息技术逐渐成为创新驱动发展的先导力量。信息化是一个超级工具,一系列信息化技术日新月异的发展,不仅让人们的生活方式改头换面,也影响了社会生产方式使之发生改变①。在这一时代背景下,博物馆也发生着深刻的变革。现代信息技术与博物馆事业相融合,产生了一种全新的博物馆业态,也是世界博物馆的最新发展趋势,即智慧博物馆。智慧博物馆的建设离不开对文物资源的信息化管理,尤其是在博物馆全面应用信息技术的今天,这种管理工作日益显现出其重要性。博物馆文物资源管理的信息化重塑,将专业知识与数据同强大的技术有机结合起来,构建具有前瞻性的业务模式,全面融入博物馆各项主体业务中,实时感知变化、实时分析变化、实时制定最优决策,从而提升各项工作成效。

推动文物数据信息化发展,才能使文物事业与时代发展融合共生,实现信息资源社会共享②。对博物馆文物资源进行信息化管理,全面展示中华文明风采,不断发扬中华优秀传统文化,增强文化自信,将会是智慧博物馆建设中的一个重要课题。

南京市是中华文明的重要发祥地,也是首批国家历史文化名城,是中国南方长期以来的政治、经济、文化中心,历史上曾数次庇佑华夏之正朔,有着一脉相传的历史文化积淀和丰富浓厚的文化底蕴。南京市博物馆负责南京地区地下遗址和古墓葬的考古发掘工作,担负着文物的保护、藏品的征集与保管责任,拥有近十万件文物收藏,上溯远古,下迄民国,藏品内涵丰富,灿若星辰,是南京历史的见证。南京市博物馆自数字信息化工作开启以来,已经走过十余年的建设历程。

1 南京市博物馆文物资源信息化管理现状

1.1 南京市博物馆文物数据现状

2012—2016年南京市博物馆完成了第一次全国可移动文物普查,共登记文物数量为83120件/套。登录内容包含14项基本指标项,分别为文物名称、级别、年代、类别、质地、外形尺寸、质量、数量、完残程度、来源方式、保存状态、入藏时间、藏品编号、收藏单位名称,展现了可移动文物的基本信息,显示了藏品的客观信息,也能看到文物的保存管理状况。通过第一次全国可移动文物普查,南京市博物馆完成了8万余条文物数据采集工作,包含了文物的基本信息和图片信息,这项工作为文物数据信息化管理提供了基本数据支撑。

1.2 南京市博物馆文物资源信息化管理现状

1.2.1 搭建博物馆门户网站

自2000年年初,南京市博物馆就通过自建网站来扩大社教传播的覆盖面。2014年,南京市博物总馆成立,对南京市文博国有场馆,包括七大博物馆、两个专业研究所,以总馆的形式实现统一管理。南京市博物馆也隶属其下,因行政归属调整,门户网站也做统一合并。同年,南京市博物总馆网站(http://www.njmuseumadmin.com)正式上线。网站内容包括首页、关于总馆、展览空间、典藏文物、考古与文保、公众与教育、新闻资讯、学术研究等栏目,每个栏目下又设若干子目录,涵盖了下属九家文博场馆的信息(图1)。南京市博物馆总馆网站是一个面向社会公众的窗口,利用网络信息技术和多媒体技术,帮助公众更加清晰便捷地了解博物馆,了解馆藏文物,提高参观质量。

1.2.2 开通微博,建设微信公众号平台

随着互联网技术的发展和移动智能终端的普及,微博、微信逐渐成为人们生活的一部分,也成为博物馆新媒体传播的一种形式。2013年,南京市博物馆开通微博;2016年,南京市博物馆微信公众号平台正式建成。南京市博物馆微博、微信公众号的主要功能包括景点介绍、预约参观、票务信息、线上学习、志愿者服务、活动讲座预约、留言簿等。利用这些新媒体平台,可以发布博物馆基本介绍和动态信息,可以策划内容丰富、形式活泼的在线互动知识竞答活动,可以制作拍摄微视频,深入挖掘文物背后的故事等。其即时性和便捷度更强,拉近了博物馆与公众间的距离,进一步提高了博物馆的文化传播能力,帮助公众全面了解和深刻体会博物馆服务。截至2022年7月,南京市博物馆微博已发布信息1626条,累计粉丝达6.7万人;朝天宫南京市博物馆微信公众号已发布信息764条,累计粉丝达3.3万。

1.2.3 云展览上线

近几年,云展览成为博物馆行业高频词汇。南京市博物馆将三维全景和多媒体技术相融合,打造网上展馆,云端再现了“玉堂佳器”“源流”“1420:从南京到北京”“非纸书文物特展”等馆内精品陈列。这种新模式给人们带来全新的真实现场感和交互式感受,使人们随时随地即可在云端享受文物之美,感受文化魅力。文物从历史中醒来,走出库房、走上云端,通过移动设备向公众彰显自身蕴含的独特价值。大众在潜移默化中增进了对文物的热爱,增强了对中华优秀传统文化的自信。

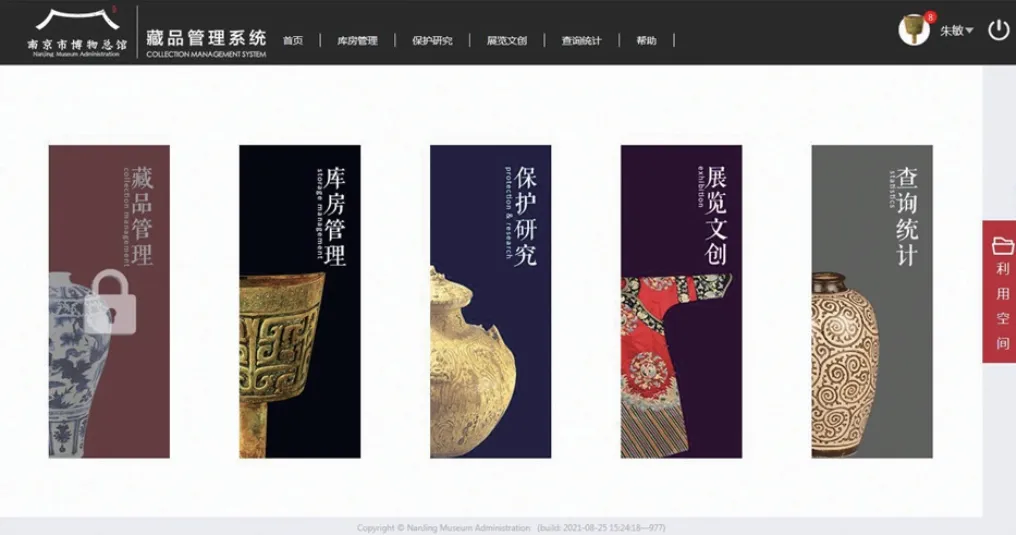

1.2.4 建立藏品信息管理系统

由南京市博物总馆统一开发、九家文博场馆联合使用的藏品信息管理系统于2020年正式启用。藏品信息管理系统由藏品管理、库房管理、保护研究、展览文创、查询统计五大模块组成,设有藏品编目、藏品出入库管理、温湿度监控、安防监控、修复管理、复制管理、信息检索、藏品研究、统计报表等功能,截至2020年,已登记编目藏品信息83276件/套(图2)。藏品信息管理系统的启用,规范了博物馆的业务流程,提高了博物馆的工作效率,加强了南京市博物总馆下属九家博物馆之间的信息互通与交流,促进了各馆之间的联合研究与合作。相信经过充分的试点研究,该系统通过对不同权限的划分,最终将向广大公众开放使用,从而扩大文物数据资源的社会效益。

图2 藏品管理系统

2 文物资源信息化管理的优势

2.1 文物数据信息化管理可以为优化管理决策服务

经过第一次可移动文物普查,文物数据信息按照国家统一的标准进行采集,并上报给上级文物行政管理部门。文物行政管理部门经过对文物数据的分类、统计和分析,进行统一的数据资源管理,就可以直观清晰地了解可移动文物资源现状。博物馆文物资源信息化管理的核心是决策应变,博物馆的文物资源、文物保护和文物利用等信息一旦可以实现动态呈现,通过构建一个安全的数字化平台,实时感知变化、实时分析变化,即可为文物主管部门制定决策提供参考。并且通过数字平台将数字化信息分类汇总,制模分析,综合利用大数据、人工智能等高精尖的技术手段,与人的专业知识经验结合,可以使文物主管部门管理决策更具前瞻性和最优化,从而实现博物馆文物资源的信息化管理的核心价值。

2.2 文物数据信息化管理可以提高博物馆业务工作质量与效率

数字化技术能够创新传统文物管理模式,可以对馆内珍藏文物进行全面管理,降低文物管理中的成本资源消耗,规避文物遗失、损坏。博物馆各项业务工作可以通过信息化档案实现精细化记录,从而有效提高馆内文物资源管理工作质量与效率。通过信息化技术的应用,搭建资源共享平台,为博物馆发布展览信息、活动服务信息、研究动态等各项信息助力,全方位提高信息数据共享效率。博物馆信息化管理以文物资源数据为依托,使博物馆藏品出入库动态管理、展厅互动导览、游客人流量、文创商品售卖情况等数字化信息公开可查,进一步加强博物馆各部门间的沟通,以提升博物馆业务管理工作效率。建立文物交流合作平台,整合文物数据资源,并在收藏单位之间实现共享,促进各馆所之间的联合研究与合作,深挖文物内涵,可以为提升博物馆业务工作打开一个新局面。

2.3 文物数据信息化管理可以拓展传统文化的传承范围

文化传播作为博物馆的重要功能之一,一直被高度重视。博物馆要扩大影响力,实现对传统文化的传承,发挥精神力量的良好影响,就不能满足于文物资源传统的静态展示方式。传统的文物静态展示方式形式单一,难免囿于时间、空间、展示方式、文物安全等因素,而使展示效果不尽如人意。公众需要进入博物馆中才能了解文物,未能充分发挥博物馆的教育功能,制约了博物馆的可持续发展。

文物数据信息化建设,可以拉近社会公众与博物馆之间的距离,为社会公众在网络上提供博物馆展示、藏品展示、展览展示、社教活动与动态资讯,使公众有更为便捷舒适的参观方式和参观体验。可以说,文物数据信息化建设能有效创新传统文化的传播形式,突破时间、地域等方面的限制,拓展传统文化的影响范围,使公众能自由地在文物世界中感知魅力、汲取养分,增强中华民族的自豪感和凝聚力。这种智慧传播形式打破了传统壁垒,成为博物馆与公众的超级链接③。

2.4 文物数据信息化管理可以提高传统文化的传承效果

博物馆作为公共文化服务体系的一部分,传承传统文化是其肩负的重要使命。开展对博物馆的信息化管理,实现博物馆的数字化重塑,可以让公众多渠道了解文物资源并参与其中。

文物数据信息化建设突破了博物馆的传统展陈限制和表达模式,文物被赋予更多的生动性和互动性,公众获得了全新的参观体验,以更为鲜活的方式去发现中国故事,感受丰富的文化获得感④。博物馆不再因循守旧地充当一个教育者的角色,被动地向观众进行单向输出,公众将以参与者的角色,与博物馆产生更多互动。公众可以参与博物馆收藏过程中,同博物馆专业人员一起为城市发展发现、保留传统文化血脉与灵魂贡献力量。通过数字博物馆,公众可以同博物馆专业人员一起对城市历史文化进行梳理和编撰,深度体会,深刻理解,让公众与历史产生共鸣,在此过程中实现历史文化的传承与弘扬。

3 文物资源信息化管理的思考和建议

数字化的发展改变了人们的生活和工作模式,传统博物馆管理模式已经难以适应现代社会的发展需求,对博物馆的文物资源进行信息化管理是新时代下博物馆发展的必然趋势。在看到文物资源信息化管理巨大优势的同时,我们也应该积极思考实践中出现的问题。

3.1 加强博物馆专业人才队伍建设。

博物馆需要重视对现有工作人员的培养。由于传统的教学分科,文、理、工学科分科明显,博物馆内历史及考古方向的专业人才不谙计算机技术,而计算机技术专业人才又对博物馆领域没有涉猎。但是在当今的博物馆建设中,信息化发展需要的是既懂信息技术管理又有文物专业知识的复合型人才。未来,多元化的人才培养将是社会、学校需要重点关注的问题之一。针对这一问题,博物馆应当定期为员工组织培训活动,为其提供丰富的培训和轮岗机会,对所欠缺的专业进行有针对性的学习提升,促使其掌握各种类型的专业技能,完善博物馆建设的人才队伍。

3.2 把握博物馆文化传播的核心竞争力

文物资源是博物馆的核心,是博物馆进行文化传播的基础。信息时代,各种形式的新媒体纷至沓来,新技术层出不穷,展览形式推陈出新,唯一不变的是博物馆保护和传承人类文明的使命与担当,灿烂瑰丽的文化遗产是博物馆建设的永恒基石。我们在把目光投向这些新技术手段的同时,也需保持初心,坚守本源,不能忘记文物藏品本体的意义与价值。在与各种新技术手段跨界融合之时,应该立足于自身文物特色,做好文物活化利用,让文物“开口说话”,拉近公众与文物的距离。无论线上还是线下,无论实体还是虚拟,博物馆的文化传播要以文物为基础,以优质内容为核心竞争力,悉心探索文物藏品,以文化滋养社会、服务大众。

3.3 整合各类文物资源,结合新科技,实现创新、开放、共享、协作

博物馆文化传播信息化的发展方向不可逆转。我们应加强科技意识,把握趋势,顺应技术革新的发展方向,做好博物馆文物资源信息化建设工作。习近平总书记指出,要加强信息基础设施建设,强化信息资源深度整合,打通经济社会发展的信息“大动脉”。发展信息化管理应该高度重视对数据的使用和共享工作,借助信息技术的力量,在目前已有的文物藏品管理系统的基础上,通过顶层设计,实现文物资源的共存和共享,打破博物馆间,甚至是博物馆与图书馆、文化馆、美术馆等之间的信息壁垒,提升馆际间的协作。另外,在公众不断提升沉浸感、参与度、互动性的文化需求下,博物馆需做好中华传统文化与现代科技的有机结合,带给公众更好的文化体验。在博物馆信息化建设过程中,对所需设备,如计算机、扫描仪、高清显示器等,要加大经费投入力度,为博物馆的信息化管理打好基础。

3.4 理性对待高精尖技术与合理应用的关系

对互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术手段的利用,成为文物保护与利用、传统文化传播的新驱动。用科技助力文物的研究、展示和传播,以技术为支撑,用信息化管理建设智慧博物馆,让更多的文物“活起来”,营造出传承中华文明的浓厚社会氛围。但在此过程中,我们必须处理好领先技术和合理应用的关系,对新媒体、新技术不能跟风硬用,需要根据博物馆建设需求和发展要求,充分考虑技术的可行性和成熟性,以保证项目的建设质量和持续运维能力。

4 结束语

博物馆是保护和传承人类文明的重要场所,守护好、传承好、展示好中华优秀文明成果是每一个文博工作者的光荣使命、重大责任。我们当与时俱进,对博物馆文物资源实施信息化管理,以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障,全力推动博物馆的可持续发展。

注释

①李琛.信息化决定生产力[J].中国科技信息,2014(6):249.

②张小朋,董志红.论博物馆的信息化建设管理[J].中国博物馆,2021(5):105.

③朱中一.博物馆数字化与智慧化建设的思考与研究[J].中国新通信,2021(2):84.

④刘绍坚.网络数字时代提升我国文化贸易发展水平研究:以博物馆为例[J].国际贸易,2020(3):21-28.