浅论江油市李白纪念馆馆藏文物《匡山图志》

2023-03-30何琼卿莹

何琼 卿莹

(李白纪念馆,四川 江油 621700)

1 《匡山图志》与李白、匡山间的联系

图1 《匡山图志》封面

图2 《匡山图志》内页

李白“五岁诵六甲,十岁观百家”“十五观奇书,作赋凌相如”,大小匡山正是他十年苦读及见证他羽翼渐丰的地方。李白纪念馆馆藏国家一级文物宋碑《敕赐中和大明寺主持记》载:“唐第七主玄宗朝,翰林学士李白,字太白,少为当县小吏,后止此山,读书于乔松滴翠之平有十载。”这段碑文记载的就是李白在匡山学习的历史。可以说匡山隐学是李白成就盖世才华不可忽视的经历,匡山也正因李白的这段经历而闻名天下,引文人骚客竞相题咏追思。如杜甫在《不见》中写有“匡山读书处,头白好归来”,杜光庭在《李白读书台》中写有“山中犹有读书台,风扫晴岚画嶂开。华月冰壶依旧在,青莲居士几时来”,等等,均借匡山、读书台表达对诗仙的思慕之情。

《匡山图志》是一部记载匡山历史的志书,是蒋德钧任四川龙安府知府时于1890年编撰的。全书共四卷,二万五千余字。

卷一主要是对大小匡山的地理位置、李白生平事迹作了深入考证。其中收录了《一统志》《四川通志》《龙安府志》《江油县志》《彰明县志》《舆地广记》《唐诗纪事》《绵州图经》《太平寰宇记》《野客丛书》等史料,记载了大小匡山、中和大明寺、谪仙祠、失鹤池等的地理位置,还有李白少为小吏、隐居戴天大匡山、从学赵蕤等生平事迹的记载。

卷二则收录诗歌。这部分共收录了唐代杜甫、五代杜光庭、明朝郭文涓和戴仁、清朝魏裔鲁等十八人的三十一首诗文。这些诗文无不与李白、匡山相关,并都在标题中淋漓展现。如戴仁的《匡山》、彭址的《读书台怀古》、李显绪的《太白读书台》,其中朱樟的《寻失鹤池(二首)》也是因李白曾在《别匡山》诗中写道:“看云客倚啼猿树,洗钵僧临失鹤池”,这才会有寻失鹤池一说。

卷三根据收录的内容可知,其多是文人游谒匡山后寄题匡山的诗文。如李榕《丙子五日偕门人游匡山》、刘向荣《匡山谒太白祠(三首)》、蔡世英《游太白洞二首并序》等。这一部分共有李榕、伍肇龄、蒋德钧、徐大昌等十人的二十一篇诗文。

卷四是碑刻,杂文记事,共有四篇,分别为明朝饶旭的《重修大匡山中和寺碑记》、清朝王麟荧的《匡山书院记》、徐大昌的《匡山书院记》《小匡山学记》。

十点钟,说话声没有了,但没有关灯,传出几声桌椅的撞击声,巴克夏已经站到窗台上,没有她的求援声,我们去干什么呢?

通过对《匡山图志》内容的简单梳理,不难看出《匡山图志》的内容与李白、匡山有着紧密的联系。无论是卷一地理位置、李白生平事迹的记载,还是卷二诗文题咏,又或是卷三游谒匡山题寄,亦或是卷四的碑刻、杂文记事,《匡山图志》无不是以李白及匡山作为内容中心。

2 《匡山图志》的价值

史志是我们了解一个地方政治、经济、文化等社会诸方面的重要资料,对我们接近历史真相、弘扬优秀传统文化、服务经济社会发展都具有不可忽视的作用。李克强总理批示指出:“地方志是传承中华文明、发掘历史智慧的重要载体,存史、育人、资政,做好编修工作十分重要。”①《匡山图志》虽距今仅130余年,但迄今所知的祖本也仅江油市李白纪念馆尚存一本,其内容多不为人所知,其价值不为众人所重,今就其价值不揣简陋,浅谈愚见,以期引起学界的重视,充分发挥它的价值意义。

2.1 《匡山图志》是研究李白、匡山的重要资料

地方志在存史记事方面有着重要作用,对正史是有力的补充。《匡山图志》虽不及县志、郡志一般诸事囊括,但正如前文所言,它围绕李白及匡山为核心收录内容,这也成就了它自身的独特性,是研究李白、匡山不可不阅的资料。

首先,《匡山图志》引《一统志》《四川通志》《龙安府志》《江油县志》《彰明县志》等的记载,对匡山、中和大明寺、谪仙祠、失鹤池等地理位置进行介绍。如匡山就援引《一统志》:“大匡山在江油县西三十里,唐李白曾读书于此。在彰明县北三十里,一名康山,唐杜甫寄李白诗‘匡山读书处,头白好归来’,亦名戴天山。”《四川通志》:“大匡山在江油县西三十里,一名大康山,又名戴天山。点灯山在江油县南二十里(按,在县西四十里),一名小匡山,上有李白读书台,夜有光如灯。”关于中和大明寺,《四川通志》载:“中和寺在江油县大匡山。”《江油县志》:“中和寺即匡山寺,唐贞观中僧法云开堂于此,僖宗幸蜀敕赐中和寺寺名,右有李白祠。”谪仙祠则引《四川通志》:“江油县谪仙祠祀李白,有读书台。”《龙安府志》:“江油县谪仙祠在匡山,有李白读书台。”失鹤池有《四川通志》:“失鹤池在大匡山下。”《江油县志》:“失鹤池县西三十里大匡山下,李白诗有‘洗钵僧临失鹤池’句。”《匡山图志》关于这些胜迹地理位置的援引,不可胜举,且在援引介绍的过程中也并非无章可循,它根据《一统志》《四川通志》《龙安府志》《江油县志》《彰明县志》的地域层级关系一一摘引相关内容,并相互印证。如匡山一名大康山,又名戴天山,一座山有三个名字着实让人疑惑,《匡山图志》后又引《彰明县志》:“大匡山治北三十里,宋杨天惠避讳作康山,其山巅名戴天山,李白读书匡山有《访戴天山道士不遇》诗,杜子美‘匡山读书处,头白好归来’俱指此。小匡山县西三十里。”来释疑,便豁然开朗。

其次,《匡山图志》还记载有《唐诗纪事》引东蜀杨天惠《彰明逸事》中李白生平事迹的内容。如“令一日赋山火诗云:‘野火烧山后,人归火不归。’思轧不属,太白从旁缀其下句云:‘焰随红日远,烟逐暮云飞。’令惭止。顷之,从令观涨,有女子溺死江上,令复苦吟云:‘二八谁家女,飘来倚岸芦。鸟窥眉上翠,鱼弄口旁珠。’太白辄应声继之云:‘绿发随波伞,红颜逐浪无。何因逢伍相,应是怨秋胡。’”是李白观涨续句、观火续句的故事;“隐居戴天大匡山,往来旁郡,依潼江赵征君蕤……从学岁余,去,游成都。”为李白隐居苦读、从学赵蕤的经历;“始太白与杜甫相遇梁、宋间,结交欢甚……客居鲁徂徕山。”这是李杜相遇、客居徂徕山的事迹;还有“太白有子曰伯禽,女曰平阳,皆生太白去蜀后。有妹月圆……以故葬邑下。”其为李白家庭亲友的记述。这些内容都能对研究李白生平、游踪,精神品质提供丰富的材料。

最后,又据宋碑《敕赐中和大明寺主持记》内容:“乃唐而兴建,鱼鼓喧阗;迄我宋而茸修,钟梵訇响。仅五百载星宿列张,历七八代梵点主持。”可知,中和大明寺初建于唐朝,宋时茸修,此后道行远播,颇具声名,但它其后的发展如何,后人记载甚少,现幸得还可从《匡山图志》中《重修大匡山中和寺碑记》略知一二。作于明景泰四年(1453)的《重修大匡山中和寺碑记》有云:“观音殿创自景泰纪元,天王殿又自去冬肇立。佛像妆成,金碧相映,以及地藏之庄严,罗汉金刚之森列,不惟殿宇一新且复山门。聿起是皆通、体苦行坚久,有足感人者。故能走乡民,陶砖瓦,运木植,鸠工匠,更制度,大规模,于以光前,于以裕后。”说明景泰年间大明寺在主持悟通、悟体的精心经营和四方乡民的大力支持下,修葺山门,殿宇焕然一新,继往开来。而这些内容对于研究大明寺在匡山的发展,乡民对佛教的态度都具有重要意义。

对于匡山书院,《匡山图志》的记载就更为细致了,比如记载龙安知府蒋德钧创建书院的初衷、规模、意义等内容,在《匡山图志》中王麟荧《匡山书院记》、徐大昌《匡山书院记》《小匡山学记》都有不同程度的叙述。“垔洼剡凸,辟莽删榛。诛石于山,庀材于谷,砖瓦髹墁,各适于用。”“戊子乃剔蒙茸,复祠宇,旁拓书院,大集生徒……”说明匡山书院是在太白祠的旁边拓建的,它因地制宜,削高填低,割除杂草灌木,就连修建的石料也是就近在匡山采伐的。“越数月,得讲堂、斋舍数十余间……”“诵说之堂,斋祭之室,庖、湢、库、厩,既详且饬。”透过这段文字我们可以看到书院的规模,书院房舍有数十余间,教学、生活的基础设施也应有尽有,这些也都是书院可以顺利开办的基础保障。再有“翘楚兼夫四县,图史萃夫千秋”“可以继轨青莲,希踪仙李”“宏倡涪雅,兴起蜀才”,可知,书院人才济济,图书和古籍收藏丰富,同时能服务当时江油、彰明、平武、石泉四县。书院也为弘扬江油的历史文化、培养治蜀人才发挥着积极作用。

2.2 《匡山图志》具有教化育人的价值

首先,《匡山图志》有教人勤奋刻苦的价值。《匡山图志》有杨宾华《读书台歌并记》一文,文中写“读书台兮石粼粼,杵磨针兮精益精。”读书台乃上文所言,是李白于匡山苦读十年的地方,而杵磨针指的是铁杵磨针的典故。明代《潜确居类书》卷六十云:“李白,少读书,未成,弃去。道逢老妪磨杵,白问其故,曰:‘欲作针。’白感其言,遂卒业。”②说的也是李白受老妪“只要功夫深,铁杵磨成针”的感染,后勤奋上进的故事。李白能有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的成就,不可能是天生,更不是一蹴而就的,这断然离不开他在匡山不懈努力,勤奋刻苦的攻读。而“磨针精神”恰恰是对李白勤奋好学最好的概括。当然铁杵磨针的典故,磨针精神更是教育世人成功没有捷径,踏实勤奋才是成功之道的不朽铮铮之言。

其次,《匡山图志》有教人刚正不阿、廉洁为民的价值。《唐才子传》载:“白浮游四方,欲登华山,乘醉跨驴经县治,宰不知,怒,引至庭下曰:‘汝何人,敢无礼!’……天子门前,尚容走马,华阴县里,不得骑驴?”③《新唐书》记:“白尝侍帝,醉,使高力士脱靴。”④这两则史料分别记述的是李白游历华阴时,得知此地县令行为不端,便佯醉骑驴上堂,怒斥其不义,当场数落县令敛财害民的罪行,为民鸣不平。而高力士脱靴则是李白醉答蛮书时,让权倾朝野、飞扬跋扈的权贵为其脱靴,故意贱役权臣。华阴惩贪、戏权贵的故事,都表现了李白刚正不阿、视权贵为粪土、心系劳苦民众的高尚品质。这两则故事也在《读书台歌并记》中被引用,“骑牛骑驴兮俗吏频嗔……御手调羹,脱靴捧砚兮,贱役贵臣。”张延基在《大匡山》一诗中也有:“世上久无捧砚事,山中犹有读书台。”虽然这些故事只是在诗中进行了简单的援引,但这既是对李白精神品质的宣扬,对读者也是极具教育意义的。

再次,《匡山图志》有教人树立远大志向与抱负的价值。李显绪在《太白读书台》写:“男儿意气自分明,肯将事业归浮萍?前有扬雄后司马,匡山特起持风雅。”意说我们要树立明确远大的志向和目标,不能让自己的事业和人生像浮萍一样无所依傍,迷茫惆怅,并且要以前人为学习榜样,有青出于蓝而胜于蓝的气概。正如李白在《秋于敬亭送从侄耑游庐山序》中回忆:“余小时,大人令诵《子虚赋》,私心慕之。”可见幼年时李白像汉代辞赋大家司马相如、扬雄等学习,并发自内心的喜欢崇拜。再有在《赠张相镐(其二)》中说:“十五观奇书,作赋凌相如。”李白在十五岁左右的辞赋水平到底能不能和司马相如相提并论,这里不做深究,但他把司马相如作为自己文学事业上要达到的一个成就,而从小树立远大的志向与抱负,这才是值得我们借鉴学习的。

最后,《匡山图志》有教人敦本务实、造福一方的价值。《匡山图志》乃蒋德钧编撰,而蒋公是湖南湘乡人,并不是土生土长的江油人,江油只是他任龙安府知府时的管辖地之一。但他出于对李白的特殊情怀,立足当时江油境内关于李白遗址遗迹的保存现状,以“继轨青莲,希踪仙李”“宏倡涪雅,兴起蜀才”为目的,撰写《匡山图志》,修葺太白祠,兴建匡山书院。“资之膏火”为俊杰优秀之士提供学习用的经费,“课以诗文”聘请贤才教授古诗辞赋,使得江油“翘楚兼夫四县,图史萃夫千秋”,人才辈出,传颂李白文化后继有人。最难的是经费的筹措,虽然这些举措都是郡人之福,可他一不“剜肉补疮”出之官府,二不“瘠鲁肥杞”取之民间,不扰公私,为之默默承担,呕心沥血。他在《建立匡山书院禀》中如实说道:“常年经费除卑府捐俸钱三千缗。酌拨窦圌山公产租谷一百四十余担……并无丝毫捐派。”⑤蒋少穆太守的事迹是真正的为民着想,造福一方。这亦是《匡山图志》教化育人的又一价值所在。

2.3 《匡山图志》有利于文化旅游融合发展

地方志在地方文化旅游事业上的作用日益增强,受到了前所未有的重视。我国著名文学家茅盾担任文化部长时,曾建议从地方志中汇编名胜古迹资料,为旅游事业的发展服务。《匡山图志》不仅具有存史、教化等功能,还蕴藏着丰富的旅游资源,有利于文化旅游融合发展。

《匡山图志》对匡山的自然风光、历史人文进行了详细的描述。虽然大小匡山原貌早已不复存在,但如今我们仍可从《匡山图志》中窥探120多年前大小匡山的秀丽风光、璀璨人文。

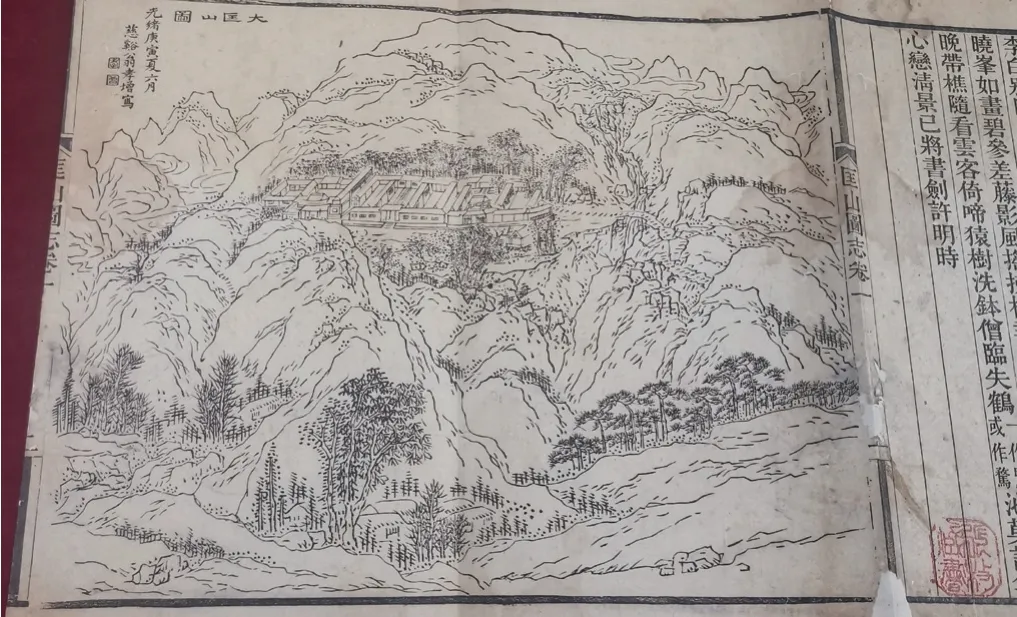

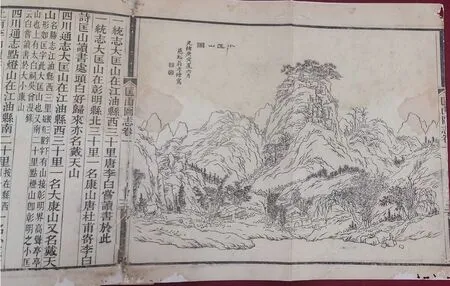

首先,《匡山图志》前页放置了浙江慈溪翁孝增先生于光绪十六年(1890年)绘制的《大匡山图》(图3)和《小匡山图》(图4),两图对大小匡山的全貌进行了展示。图中的大匡山晓峰如画,风景秀丽清幽,匡山书院房舍众多,也印证了《名胜志》:“高耸亭亭形如匡字,此大匡山也”的记载,更形象地展示了大匡山一名的由来。图中的小匡山山势秀美,宛若一支毛笔指向苍天,山上苍松翠柏,风景独好。正如《彰明县志》云:“小匡山县西三十里亦名读书台,孤峰秀拔,宛如文笔”。

图3 《大匡山图》

图4 《小匡山图》

其次,在《匡山图志》收录的众多诗文中,也多有对大小匡山自然风光的描写。如蔡世英在《游太白洞二首并序》的序言中写道:“匡山凡三叠……太白洞、毛子洞在三叠,太白祠去太白洞八里路极幽险……洞口仅尺许,内如厂屋,异景怪形层层叠见,如石笋、石花、石楼、石屋、石鼓、石钟、石磐、石柱、石泉、石井、石梁、石床类……”可见匡山太白洞是典型的喀斯特溶洞景观,它洞中有洞、景中有景,极具科考探险和旅游价值。杨宾华的《游匡山用太白〈辞山〉原韵》一诗则为我们描写了一个古朴幽静、心向往之的匡山。匡山上烟萝暮霭,倒影参差,丹壁凌霄,古松倒垂,树树花开,猿啼阵阵,池水如玉。如此的匡山美景就像“桃花源”般的人间仙境,也是当地文旅发展不可多得的自然资源。

最后,《匡山图志》还对点灯山、读书台、李白祠、失鹤池等李白生活、涉足过的故地、旧址、古迹等历史人文景观进行了具体的描述。《四川通志》载:“点灯山在江油县南二十里(按,在县西四十里)一名小匡山。上有李白读书台,夜有光如灯。”传说李白曾在此挑灯夜读,一直读到天明,周围几十里都能看到山上的灯光,故又名点灯山。《龙安府志》:“读书台在江油县小匡山,一在县西大匡山,皆李白读书处。”《江油县志》:“中和寺即匡山寺,唐贞观中僧法云开堂于此,僖宗幸蜀敕赐中和寺寺名,右有李白祠。”《四川通志》:“失鹤池在大匡山下。”正如前文所言,匡山因李白而名动天下,要挖掘李白文化资源,发展诗仙故里旅游事业,这些与李白相关的历史人文景观、民间故事,同样是非常宝贵的旅游财富,值得重视。

3 《匡山图志》编修的缺失之处

作为迄今发现历史最久的一部关于匡山且内容丰富的志书,《匡山图志》在展现匡山历史风貌、还原匡山书院盛况、教化育人等方面着实具有十分重要的作用,为我们研究李白及匡山提供了弥足珍贵的史料。但是任何事物都不是完美无缺的,《匡山图志》也不例外。所以我们在看到《匡山图志》价值所在的同时,也不能忽视它编修的一些缺失之处。

首先,《匡山图志》在分类编排上完整性和连续性较弱。全志虽分四卷,但是没有总的编排规律,只是内容一卷一卷的单向排列,并且卷与卷间的内容多有交叉,并没有非常清楚的区分。比如卷二和卷四的标题分别是诗和记,但卷一和卷三却没有标题;再有卷一大篇幅是对大小匡山的地理位置、李白生平事迹作深入考证,但又前置了李白《访戴天山道士不遇》《别匡山》二首诗歌。因此不得不承认《匡山图志》在分类编排上存在些瑕疵。

其次,《匡山图志》内容有局限性。由于全志只有两万五千余字,所以内容相对薄弱。《匡山图志》收录的诗文尚不完善。如朱樟的《游匡山踵太白〈出山〉韵》、吉保陛《谒太白祠》、葛峻起《匡山读书台》、徐大昌《丁亥七月江油试竣陪高熙亭学使、蒋少穆太守游匡山》等诗文均未被收录,对寄题李白及匡山的众多楹联更是一字未提。

最后,《匡山图志》中图像较少,图文并茂的效果有所欠缺。所谓图志应注重结构,以图文并重为佳。《匡山图志》本是一本介绍匡山地理历史的图册,却仅有卷一的两幅大小匡山图,对大小匡山、匡山书院及读书台只是宏观的展示。志书中提到的太白祠、邀月亭、太白洞等并无图像,故未能与诗文进行较好印证,为此,后人也失去了饱览这些胜迹昔日风采的机会。

4 结语

《匡山图志》瑕不掩瑜,它虽然存在些许不足,但其承载的历史文化却不能被历史的尘埃所湮灭。我们应当对其加以重视,并给予保护。我们须深度挖掘其内涵,充分发挥其价值,使这部珍贵的历史文献被传承与利用,更好地为研究匡山的历史、弘扬李白文化、促进经济社会发展服务。

注释

①央视网.第五次全国地方志工作会议召开 李克强作重要批示[EB/OL].(2014-04-19)[2022-04-05].https://tv.cctv.com/2014/04/19/VIDE1397905747504249.shtml.

②陈仁锡.潜确居类书:卷六十:叶三九正[M].崇祯刻本.[出版信息不详].

③辛文房.唐才子传:卷二[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1986:35.

④宋祁,欧阳修,范镇,等.新唐书:卷二百二:列传第一百二十七:文艺中[M].北京:中华书局,1949.

⑤蒋德钧.求实斋类稿及续编:卷四[M]//蒋德钧.蒋德钧辑.李超平,杨锡贵,整理.北京:民主与建设出版社,2019:2.