审美教育:从他者走向自由

2023-03-29成旭梅

成旭梅

何为美育?言说不一而足,近现代学界比较允和的表述约为蔡元培先生于1912年2月在《对于新教育之意见》中所言之“美感者,合美丽与尊严而言之,介乎现象世界与实体世界之间,而为津梁”,及先生于1917年4月于《以美育代宗教说》中所言之“盖鉴激刺感情之弊,而专尚陶养感情之术,则莫如舍宗教而易以纯粹之美育”,蔡先生认为纯粹的美育,能陶养感情,建构高尚纯洁之习性,使人超越人我之见,渐灭私利之心,树立美好之人生观、世界观。据此,就实现教育内审美,提具三个关键词:他者、秩序、自由。

一、他者

他者的存在,才证实了自我的存在,才能在“我”的前提下建构与对象之间的审美关系。

柏拉图在《对话录》中曾经谈到了“同者”与“他者”的关系,是互为存在前提的认为同者的定位取决于他者的存在;而他者的差异性同样也昭示了同者的存在。柏拉图在此提及的“同者”即“自我”。“他者”概念在后殖民批评理论中的运用,主要是根据黑格尔和萨特的理论。黑格尔在《精神现象学》中对“主人—奴隶”关系的分析表明,“他者”的显现对于“自我意识”的建构是必不可少的。主奴双方之间的行为是一场殊死的对抗,任何一方都试图消灭对方,都以对方为中介确证自己的存在。“因为它们彼此相互地承认着它们自己”,冲突的结果是强者成了主人,弱者成了奴隶。主人把他的奴隶放在自己权力支配之下,通过奴隶的加工改造间接与物发生联系,“享受了物”。奴隶成了以维护主人存在为目的的无本质的存在。对于主人而言,奴隶就是“他者”,由于“他者”的存在,主体的意识才得以确立。因而,“他者”对于“自我”的定义、建构与完善必不可少,自我的形成依赖于自我与他者的差异、依赖于自我成功地将自己与他者分割开来。萨特在《存在与虚无》中认为,在主体构建自我的过程中,他者的“凝视”是一个重要因素。从某种意义上讲,他者的“凝视”促进了个人的自我形象的塑造。

这个概念映射到教育中:写作正是一种自我-他者的存在结构。马尔克斯说的“你只有远行,才能真正了解自己的家乡”,“远行”正是作家将自我与他者的存在结构呈现出来以使写作陌生化于生活的必要动作。这种“自我-他者”的存在结构促使审美生成。

比如王小波《一只特立独行的猪》的审美教学设计:

(一)“趣”一(浅趣)

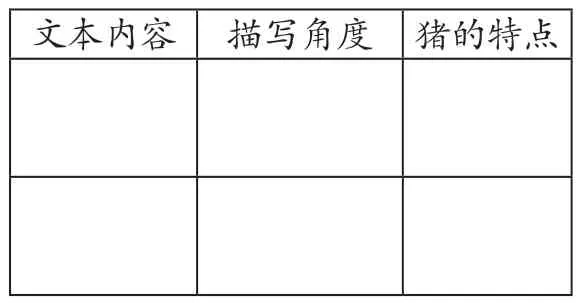

师:觉得故事有趣吗?——设置讨论一:阅读文本,简述猪的故事,并找出猪的特点,完成下表:

文本内容 描写角度 猪的特点

特点总结:这只猪不像我们平常所认识的猪那般胡吃闷睡、少心没肺、任人宰割,供人啖食,王小波称之为“特立独行”,可谓相当有趣。

(二)“趣”二(深趣)

师:这原本算是个有趣的文本。但在人猪大战这一高潮之后,又设置了猪与“我”的重逢与再次分开这个无趣的尾声,结合全文,你认为王小波意在写出有趣还是无趣?请沿着王小波的讲述方式,补充文本结尾处省略号部分(“以后我在甘蔗地里还见过它一次,它长出了獠牙,它还认识我,我们之间发生了一场这样的对话:……”)的对话,写出你认为的有趣或无趣,并解说你这样设置的因由。

生1:尾声有趣。猪和“我”的分开,正意味着猪有突破设置的特立独行的主见和行动。具体理由如下:

(1)猪与人各种有趣错位:

有时整天不见踪影,我估计它到附近的村寨里找母猪去了。我们这里也有母猪,都关在圈里,被过度的生育搞得走了形,又脏又臭,它对它们不感兴趣。村寨里的母猪好看一些。

猪兄每天上午十点钟跳到房上学汽笛,扰乱春耕秩序,领导还特意开会处理,动用了几十个人、手枪、火枪和狗,还是不能兜捕到猪兄。

种猪的任务是交配,换言之,我们的政策准许它当个花花公子。但是,疲惫的种猪往往摆出一种肉猪(肉猪是阉过的)才有的正人君子架势。

生2:这个尾声无趣,“我”被猪嫌弃远离,正证明“我”并非真正的特立独行者。具体理由如下:

(1)生活被设置的无趣:

人的安排使每一头牛和每一口猪的生活都有了主题,这种生活主题是很悲惨的:前者的主题是干活,后者的主题是长肉,不能如之前那样自由自在地闲逛,饥则食渴则饮,春天来临时还要谈谈爱情。人的安排赋予了他们生活功利性的意义,使它们痛苦不堪。

——人也把生活设置得了无生趣,以古希腊的斯巴达为例,男人似斗鸡、女人似母猪。人也好,动物也罢,都很难改变自己的命运。

——知青的生活被设置,除了八个样板戏,也没有什么消遣,生活的主题便是干活。“我”活了四十年,看见的是很多想要设置别人生活的人,还有对被设置的生活安之若素的人。

(2)人的无趣。面对这样一只特立独行的猪,领导、老乡和我的反应令人无趣:

老乡:认为到村寨去找母猪的行为是不正经;利用猪兄学汽笛叫来为自己的上工偷懒。

领导:痛恨猪兄,认为猪兄扰乱了他们的春耕,破坏了他们的秩序,从而对之采取专政措施,将其追捕。

我:虽然我很喜欢猪兄,但在猪兄陷入困境时我却矛盾、犹豫,不能跨越人和猪的界限,不敢公然反抗领导,使猪兄陷入孤立无援的境地。

生2:总结一下:王小波所写的这只猪的特立独行,正在于它的超越性,表现在两个层面,第一是它超越了同类,第二是它也超越了自以为高猪一等的人类。人被自己视作最愚笨的猪超越了,人的自以为是,何其愚蠢,多么无趣。

师:是的,前文提到知青喜欢这只猪,表明作为拥有精神向度的知青身上有与猪的特立独行契合之处,但到最后,猪不仅把领导、乡亲给否定了,也远离了“我”,这正是证明了那个时代,没有一个人,能够真正获得超越。

师总结:王小波曾说:“这些现在让我写成了有趣的故事,在当时其实一点趣味都没有,完全是痛苦。……我们现在的生活还是这样,有趣的事情本来是没有的。”评论家也认为王小波的故事有趣,指出:“饱含着丰富的趣味性,寓庄于谐。”

文学的大部分的责任正是在于建立一个有别于“我”的“他者”状态的世界,这个世界,与我们所生存的世界不同之处在于:文字的静默感以及文字本身所具有的与现实世界的疏离感,使我们从喧哗与骚动的现场中抽拔出来,从而进入“生活在别处”的新的秩序。

二、秩序

“秩序”这一概念在现代派艺术的创生与审美中显得尤为重要。

艺术领域中,“秩序”的改变首先从自我意识的关注开始,这是与传统小说关注外在价值的实现的本质性差异。在《存在与虚无》一书的“注视”一节,萨特用现象学描述的方法,形象地说明了自我意识的发生过程:设想我通过锁孔窥视屋里的人,此时我的注视对象是他人,我把他人当作意想对象;但是,如果我突然听到走廊里有脚步声,意识到有一个他人会注视我。“我在干什么呢?”羞愧感油然而生,“羞耻是对自我的羞耻,它承认我就是别人注意和判断着的那个对象”。在他人的目光下,原本“是其所不是,不是其所是”的流动化、虚无化的自为突然被强调成“是其所是,不是其所是”的自在了。正是在这个例子中,我感到他人有可能注视我,我才会注视自己。在他人的注视下,主体体验到了“我的”存在,同时也意识到自己是“为他”的存在。没有意识中的“他者”,我的主体意识就不能确立。我只有把自己投射出去,意识到那个想象中的“他者”的存在,才能确认“我的”存在。

这个清晰的自我意识投射在文学中,于是形成托多罗夫在《散文诗学》中的三类视点:(1)叙述者不断地通过人物而出现的全知型视点;(2)叙述者完全消退的客观叙述,叙述者对其人物一无所知,只能看到人物的行动、姿态、语言的外在型视点;(3)叙述者与人物平等,通过人物的眼睛观察一切的内在视点。这也就是我们寻常所言的全知视角、外视角、内视角。无论是哪种视角,都代表着一种特定时空下的内心的秩序;而审美的过程,正是从一种异质于审美对象的秩序,走向审美对象的秩序的过程。现代派小说,无疑是一场声势浩大的叙事革命。按照生活真实的秩序来叙写故事这一传统观念被打破,作者在叙述中对虚构的故事进行自我颠覆,甚至叙述者直接出面点破故事的虚构过程。上世纪80年代以来,我国新时期小说以马原为代表的先锋派小说即是由故事转向叙事的肇始者,叙事时间突破了故事时间的自然程序而获得自由。小说在叙事上另一大显著变化表现在叙事视角上,传统现实主义全知全能式的视角转移到叙事者所处的内视角,以“我”的所见、所闻、所感引导叙事,或者采取内外视角交叉、多元叙事视角达到对全知视角的叛离和超越。

比如沈从文《木傀儡戏》对孩子群架过程的描写:

“苗人们勇敢,尚武,朴质的行为,到近来乃形成了本地少年人一种普遍的德性。关于打架,少年人秉承了这种德性。每一天每一个晚间,除开落雨,每一条街上,都可以见到若干不上十二岁的小孩,徒手或执械,在街中心相殴相扑。这是实地练习,这是一种预备,一种为本街孩子光荣的预备……总之,此种练习,以起疱为止,流血也不过凶,不然,胜利者也觉没趣,因为没一个同街的啼哭回家,则胜利者的光荣,早已全失去了。”

这是一个由儿童视角所建构的情绪秩序:以孩子的视角来理解打架的乐趣;尤其是通过对孩子们打斗游戏时称谓、规则、器具等的认真的描述,呈现苗族尚武的传统、湘西独特的人文环境与德性中勇敢朴质的一面。《木傀儡戏》,是沈从文众多诗化小说中的一个小篇制,怀旧的内心秩序决定了沈从文的视角必然交织着纯真与超越,由是,文本以儿童视角与思维习惯,展现出不易为成人世界所体察的原生态的生命情境与生存世界的他种面貌,拓展了叙述空间,引发读者从另一视角看到被习以为常的生活样态遮蔽了的诗性,从而唤起回视与追思。

三、自由

关于审美之自由本质,尼采有较为系统的论述。尼采在《悲剧的诞生》中提出一个核心思想:“唯有作为审美现象,此在与世界才永远是正当合理的。”这就确立了自由主体在审美中的核心地位。自由主体在审美中呈现出游戏的特质。对尼采来说,游戏不只是喻像,而且也是文学手法和写作风格。在《悲剧的诞生》中,尼采认为“游戏”之所以在审美上超越苏格拉底式哲学的地位,乃在于苏格拉底试图通过概念性思维透彻解析世界的方式只能在事物的表面摸索,而以游戏精神为本质的基于音乐的艺术经验则能直接与“太一”相契合。

尼采所指的“游戏”不是任意的玩耍,而是极为投入的创造,并因此而能够内在地生成秩序。尼采认为,游戏冲动只要投入游戏,就“合乎法则、依据内在秩序”地展开。也就是说,游戏首先是严肃的。可如果只有严肃,那就丢不开“玩具”,就会执着于既成物,如此,既成物就占据了视野的中心,部分就遮蔽了整体,最终遮蔽了审美生成本身。所以,在尼采的描绘中,游戏者一方面全然地投入(狄奥尼索斯式),另一方面又超越地静观(阿波罗式)。余明锋在《尼采的游戏 ——对一种喻像的几个文本考察》中言,“审美之人”就是那些能够同时以这两种视角来观看生成游戏的人,他们在这种双重视角中观望“永恒轮回”的生成游戏(永无休止、不断回返的生成-消逝、建造-破坏之圆环),并确证其正当性。此即审美的生成正义论或生存正义论。而这也是尼采在《悲剧的诞生》中的一个核心思想:“唯有作为审美现象,此在与世界才永远是正当合理的。”正当合理的,才是符合自由精神的。尼采用《查拉图斯特拉如是说》第一章《论三种变形》中的“孩子”来拟喻这种自由:孩子乃是无罪和遗忘,一个新开端,一种游戏,一个自在的轮子,一种原初的运动,一种神圣的肯定。/的确,兄弟们,为着创造的游戏,需要有一种神圣的肯定:精神现在意愿它自己的意志,丧失世界者要赢获它自己的世界。

对此,黑格尔《美学》第一章第三节有更为简洁的表述:真,就它是真来说,也存在着。当真在它的这种外在存在中是直接呈现于意识,而且它的概念是直接和它的外在现象处于统一体时,理念就不仅是真的,而且是美的。美,因此可以下这样的定义:美就是理念的感性显现。这是黑格尔著名的“美”的定义。于此,邓晓芒如是阐释:“人心的真理不是与什么外在的对象相‘符合’,而是如海德格尔所说的‘去蔽’,或者说通过自我意识的反思而呈现出内心的真相,而这是一个不断向内深入的历史过程。”邓晓芒不仅肯定了黑格尔美学中的“真-美”系统,更是提出了抵达审美的方法论——“去蔽-自由”。

综上所述,审美教育要帮助学生正视“他者”,打破“秩序”,实现“自由”。