吴昌硕晚年篆书新变摭议

——兼论《修震泽许塘记》的艺术风格

2023-03-22刘舒扬

□ 刘舒扬

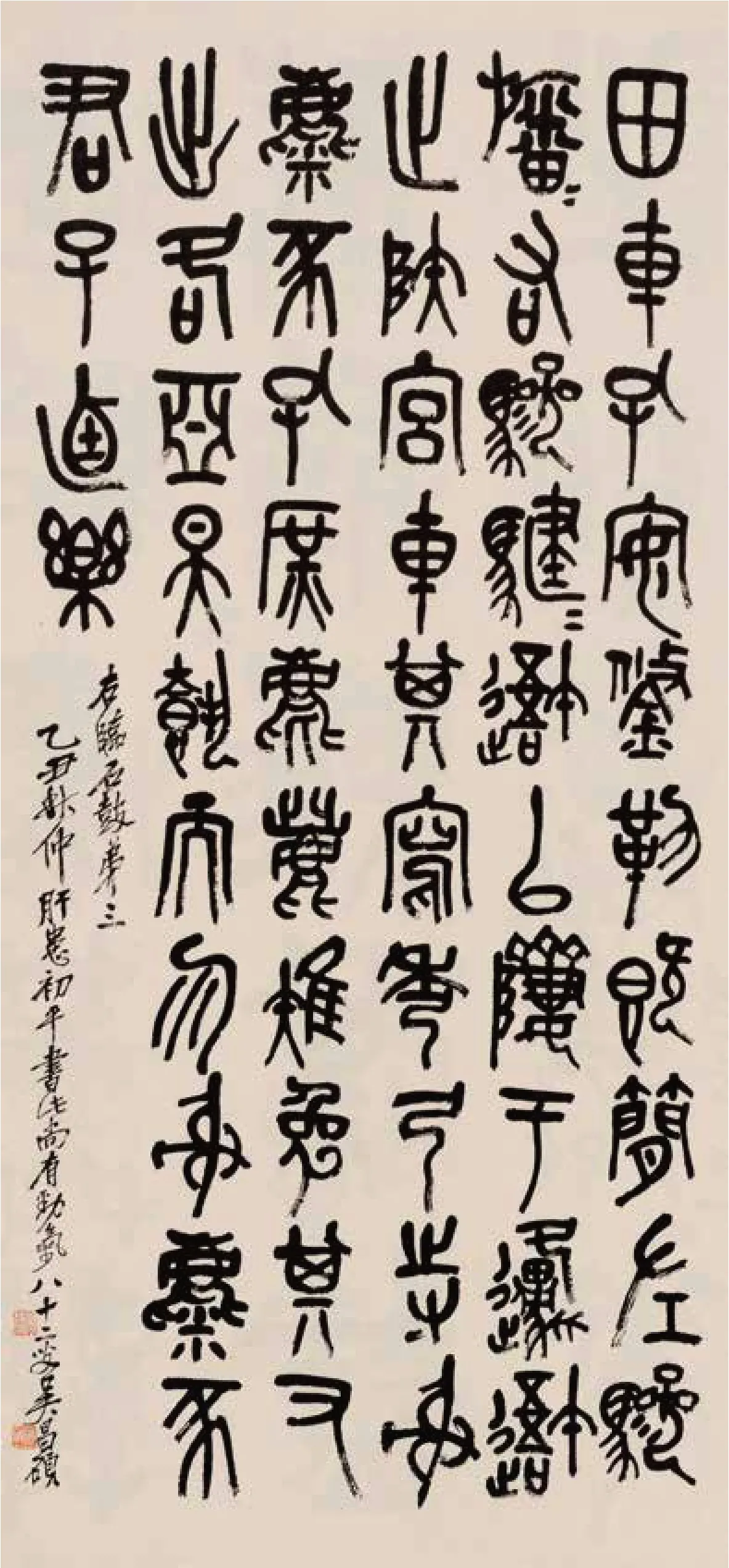

一、吴昌硕早年篆书临习

吴昌硕是从具体哪一年开始临习《石鼓文》的,没有确切的记载。在1880年为海如书写的篆书对联,已经含有《石鼓文》的笔意。1882年曾题跋《石鼓文》拓本。说明在此之前,吴昌硕已经学习过《石鼓文》。1884年吴昌硕书《射人唯鱮》是我们能看到有纪年的最早的石鼓文风格作品,此篆书用笔圆润,结字工整。虽然已具备《石鼓文》之形,但笔墨尚欠功力。从上述来看,吴昌硕临习《石鼓文》在四十岁之前已经开始。

1889年吴昌硕在赠子谔临《吾车》等四屏款署中提到:“子谔仁兄大人属临天一阁本《石鼓文》字”,这足以表明此时阮元天一阁复刻本已经被重视。拓片的优劣足以影响书写者对原帖的认知,故吴昌硕一生中都在搜寻《石鼓文》精拓本,尤其是宋代拓本,得到阮元天一阁复刻本之后,即精心临写,从中受益匪浅。

吴昌硕早年临写过很多《石鼓文》,但用笔工整,结字拘谨,转折处多生硬,虽有《石鼓文》形貌,但缺少雄浑之气。吴昌硕本人也对此时期的作品不满,曾在题款中写道“自视无一笔能得古人生动意”“无一笔是处”“未能得一挺字,虚实云乎哉”“自视殊嫌腕弱”等。这都表明了吴昌硕在学习《石鼓文》的过程中,不断发现自己的问题和勇于改进的态度,并且这也是吴昌硕在努力追求艺术高度的表现。

1900年以前,吴昌硕常临习金石铭文、古代碑帖、汉砖瓦文字,在艺术探索过程中,经过反复对比,确定《石鼓文》为主要方向,临池不辍,“数十载临习《石鼓文》,一日有一日之境界。”沙孟海先生是这样评价的:“这句话大可寻味,我看他四五十岁所临《石鼓》,循守绳墨,点画毕肖,后来功夫渐深,熟能生巧,指腕间便不自觉地幻出新的境界来,正如怀素《风废帖》说:‘今所为其颠逸全胜往年,所颠形诡异,不知从何而来,常不自知耳。’懂得这个道理,才能鉴赏先生晚年所临石鼓的高妙。”①

《石鼓文》用笔圆润,线条饱满厚重,结字方正平整,体态端庄典雅,章法平正疏朗、分布得当。而吴昌硕因早期受到秦代小篆的影响,所临《石鼓文》用笔单一而死板,点画细瘦生硬,线条粗细均匀而没有变化。同时受到杨沂孙的影响,以致带有杨氏篆书味道。

在吴昌硕59岁所临《石鼓文》的作品用笔上中锋裹毫,遒劲雄浑;结字上打破了《石鼓文》方正平整之态,融入了上紧下松、左低右高之势;章法上给人感觉疏朗平和之感。

吴昌硕在中早期的作品完成了从生涩到熟练、从呆板到灵活的转变,逐渐在用笔、字形和章法上融入了个人对艺术的理解,同时石鼓文书法特征也在吴昌硕笔下逐渐显现,为后半生学习《石鼓文》奠定了基础。

二、吴昌硕晚年篆书新变

在1882年至1911年,吴昌硕因常往来于苏州、上海、杭州等地区,结交了很多艺术界的前辈,如吴大澂、任伯年、杨岘等书画家。吴昌硕因此眼界逐渐开阔,艺术上的阅历以及见识在稳步提升。在此期间,吴昌硕善于学习前辈的经验并不断思考,于是在60岁之后对《石鼓文》产生新的认识,在运笔上逐步沉稳古朴,笔画力求精到,在结字中向成熟变化,在苍茫中见古拙,在古朴中见精致。虽未完成个人风格的转变,但风格样貌已经显露,这个过程体现了吴昌硕对艺术不断追求和探索。

1911年吴昌硕来到了上海,这时《石鼓文》的书法比以前大有改观,并逐步走向成熟,70岁书写《深渊平原》联是成熟时的代表作,此时吴昌硕晚年书写的《石鼓文》引起了书坛的注意,也得到了社会的认可。吴昌硕在71岁时写过《其鱼吾马》联,在题款的内容是:“近时作篆,莫郘亭用刚笔,吴让老用柔笔,杨濠叟用渴笔,欲求三家外另树一帜,难矣。予从事数十年之久,而尚不能有独到之妙,今老矣,一意求锋平直,且时有笔不随心之患,又何敢望刚与柔与渴哉。”从他自谦的语句中,表达出吴昌硕敢于独创,想要在莫友芝、吴让之、杨沂孙等大家之外另立门户的雄心壮志。

吴昌硕的晚年也在不断学习,从大量的秦汉刻石、商周青铜器铭文中学习古朴厚重的金石味道。同时学习黄庭坚的左低右高,中宫收紧和四周舒展的结字之法,同时用《石鼓文》笔法打通自己的书画印,并在78岁之后,用笔古拙遒劲、苍茫豪迈,终于形成了自己的艺术风格。白龙山人曾经见吴昌硕所书对联:“小雨高原乐棕马,斜阳古囿来鸣禽”,并题诗称赞:“猎碣参以琅琊碑,笔力飞动蟠斗螭。秦汉而下数百辈,缶翁气概谁侔之?”

[清]吴昌硕 节临《石鼓文》 纸本 1925年

[清]吴昌硕 致沈汝瑾扎 纸本

三、吴昌硕晚年篆书新变因素

1.时代因素

吴昌硕篆书风格形成受到时代因素的影响。清代中后期,阮元、包世臣、康有为等书法家倡导碑学,造成了碑学文化的迅速崛起。在碑学思想的引导下,邓石如、何绍基、赵之谦等人开始了碑学书法实践。到了清代末期,因前人不断努力而具备了碑学书法实践的诸多条件,吴昌硕开始投身于碑学书法。同时,社会经济的发展同时影响着书画市场的发展,从吴昌硕《年谱》中可以看到,他60岁时开始订书法润格,作品开始正式走向市场,此后,在70岁、73岁、77岁时都对润格进行重新调整,每次调整润格就涨一次,说明市场对于吴昌硕的作品需求不断增加。《日本藏吴昌硕金石书画精选》一书《后记》记载:“吴昌硕在世期间就有相当数量的作品流传到日本。据传,通过高岛尾、王一亭等从日本的订单就有上万件。”②为了满足市场需求,吴昌硕把大量的时间和精力用在了《石鼓文》作品的书写上,对于此类风格的纯熟老道不无裨益。市场氛围是吴昌硕晚年用笔新变的因素之一,也成就了吴昌硕的《石鼓文》风格。

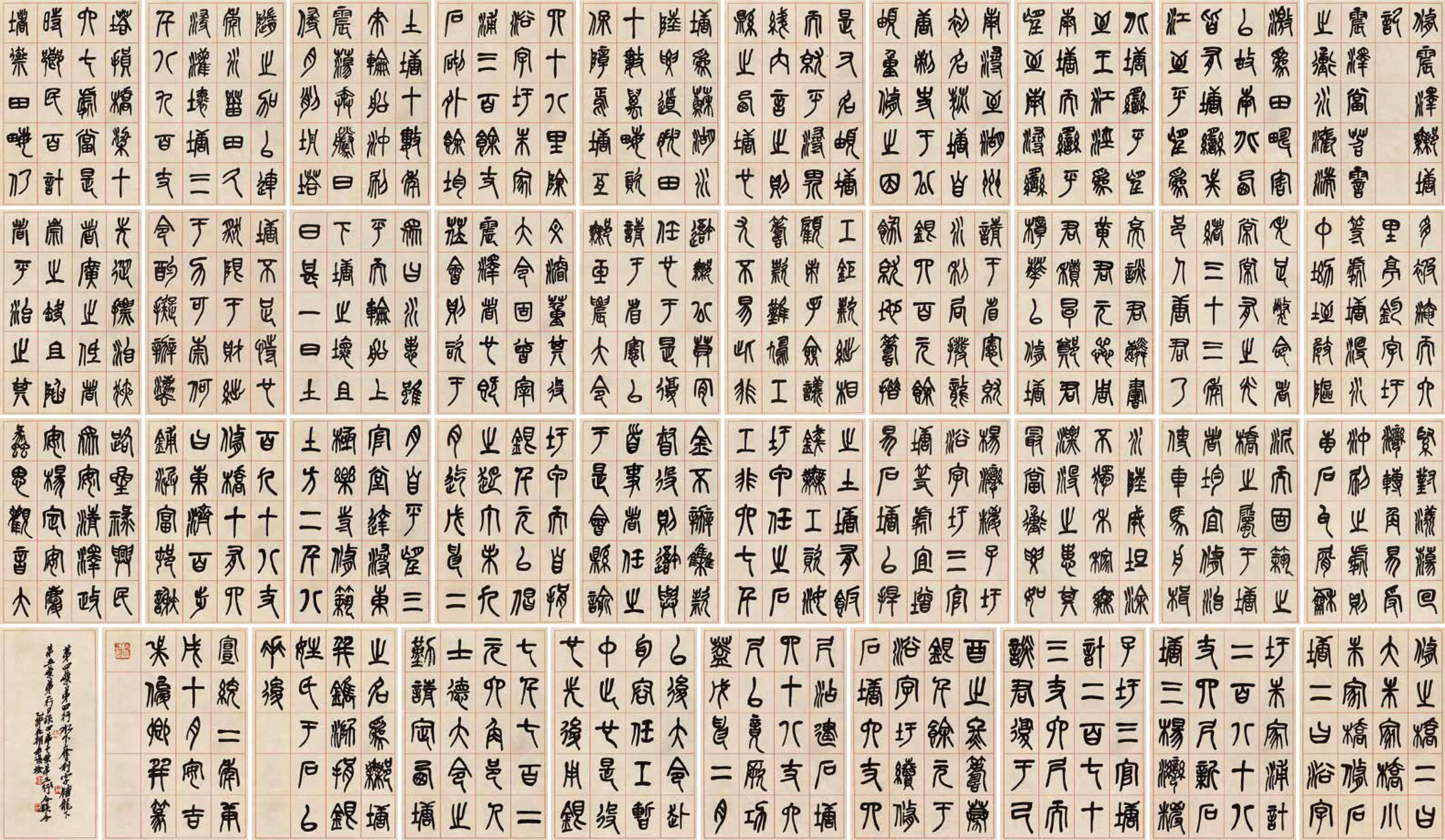

[清]吴昌硕 修震泽许塘记 纸本 1910年释文:震泽当苕霅之冲,水涨湍激,为田畴害,以故南北西皆有塘,由吴江至平望为北塘,由平望至壬江泾为南塘,而由平望至南浔,由南浔至湖州,初名荻塘,自唐刺史于公重修之,因是又名塘,而就平浔界线内言之,则县之西塘也。塘为苏湖水陆要道,腴田十数万亩,资保障焉。塘亘四十八里,除浴字圩、朱家浦三百余丈石砌外,余均土塘。十数年来,轮船冲刷,震汤奔腾,日侵月削,坍塌随之,加之连年水灾,田久浸灌,坏塘三千八九百丈。塌损桥梁十六七处。当是时,乡民百计堵御,田亩仍多被淹。而六里亭、钧字圩等处,塘没水中,坳垤崎岖,失足毙命者常常有之。光绪三十三年,邑人唐君乃亮、谈君麟书、黄君元惢、周君积厚、郑君樟华,以修塘请于省宪,就水利局拨龙银四百元,余饬就地筹措,工钜款绌,相顾束手,签议筹款难鸠,工尤不易,此非吾许公莫肯任也,于是复请于省宪,以许玉农大令文濬董其役。大令固曾宰震泽者也,既莅会则咨于众曰:水患虽平,而轮船上下,塘之坏且日甚一日,土塘不足恃也。然限于财,绌于力,可奈何?令(今)酌拟办法,先从标治,狭者广之,低者崇之,缺且陷者平治之,其紧对漾荡、回湾转角易受冲刷之处,则砖石瓦屑,和泥而固筑之,桥之属于塘者,均宜修治,使车马舟楫,水陆成坦途,不独禾稼无漂没之患,其最当冲要如杨湾、粽子圩、浴字圩、三官塘等处,宜增易石塘以捍之,土塘有饭钱无工资,汝圩甲任之,石工非六七千金不办。集款督役,则吾与首事者任之。于是会县谕圩甲,而自捐银千元以倡之。起丁未九月,迄戊申二月,自平望三官堂达浔东极乐寺,修筑土方二千八百九十八丈,修桥十有四,曰:东济、百步、铺浜、富村、谢路、星禄、兴民、众安、清泽、政安、杨定、安庆、螽思、观音。大修之桥二,曰:大朱家桥、小朱家桥。修石塘二,曰:浴字圩、朱家浦,计二百八十八丈四尺。新石塘:三杨湾、粽子圩、三官塘,计二百七十三丈六尺,而谈君复于己酉之冬,筹募银千余元,于浴字圩续修石塘六丈四尺,添建石塘四十八丈六尺,以竟厥功。盖戊申二月以后,大令赴句容任,工暂中止也。是役也,先后用银七千七百二元六角,邑人士德大令之勤,请定西塘之名为许塘,并镌勒捐银姓氏于石以垂后。宣统二年庚戌十月,安吉吴俊卿并篆。第四叶第四行“水”下夺“利”字,补“龙”下,第五叶第一行“日”误“田”,第十叶第三行“今”误“令”。乙卯花朝,缶复检。钤印:吴俊卿印(白) 俊(朱) 缶(朱) 吴昌石(朱)

2.不同艺术门类相互促进

吴昌硕曾说:“予少好篆刻,自少至老,与印不一日离。”③这可见吴昌硕对艺术的热爱,“与印不一日离”即与篆书不一日离。吴昌硕一生临池不辍,留下书法作品的数量惊人。“小技拾人者易,创造者则难,欲自立成家,至少辛苦半世,拾者至多半年,可得皮毛也。”这是吴昌硕对艺术的理解,当他发现《石鼓文》的时候,就专心在《石鼓文》之上,搜集宋、明原拓本若干,置于案头枕边,反复临摹学习。虽专于《石鼓文》,但也吸收《琅琊刻石》《泰山刻石》《峄山刻石》《会稽刻石》等刻石的金石味道,亦在补充《石鼓文》的创作之中。还将《散氏盘》《毛公鼎》《墙盘》等三代吉金铭文以及隶书、楷书、行书和篆刻等用笔方式巧妙地融入《石鼓文》的创作中。著名画家冯建吴曾说:“吴昌硕老石鼓文,多欹侧取势,横画多作有上斜举状,造成结字松动肩角,这是他长时间沉浸于李北海、苏东坡、黄鲁直三家法度的结果,其行草将此特点推向了极致。”

四、晚年时期代表作品《修震泽许塘记》艺术风格分析

《修震泽许塘记》为墨迹本,吴昌硕在1910年受人委托所书,是其晚年得意之作。该作有768字。全文内容主要为修复震泽许塘的背景、经过、意义与捐款情况。在吴昌硕与沈汝瑾的书信中曾经提到作此书的情况:“今晨寄去篆字砚铭,鉴及不?要再篆亦可。据云贵友老亲行述(九百余字)索作篆书,昨为震泽徐氏写谱叙,篆五百余字,送润百金,字多递加,望转达前涂,如以为可,望划乌丝二线来(属碑帖店打格),以便临池。复颂石友先生道安。缶弟顿首。”④

《修震泽许塘记》强调书写性,在体势上强调以纵取势,左低右高,表现端庄在错落之中。气格高古旷达,雄浑豪迈,章法疏密有度,节奏明快。有别于壮年时期篆书的剽悍雄强,,其用笔方圆结合,不仅工整严谨而且表现出沉着朴厚的气韵,将烂漫自由的个人情感巧妙地融入笔尖的篆籀之气中,完美体现了吴昌硕晚年篆书书风的特点,形成了独特的金石之美。达到了人书俱老、返璞归真的境界。

《修震泽许塘记》艺术风格体现在四个方面,分别是朴厚之美、奇正之美、疏密之美与古法之美。

[清]吴昌硕 射人惟鱮七言联 124×26cm×2 纸本 1882年释文:射人射马执弓矢;惟鱮惟鲤游渊渊原。光绪壬午夏五月,集《石鼓文》字。吴俊。钤印:吴俊卿(白) 苍石(朱)

1.朴厚之美

吴昌硕用笔圆润充实,收笔轻顿缓提,是融合了大篆和小篆的用笔法则。《修震泽许塘记》相较于临习《石鼓文》作品,在笔尖上增添了提按变化,更富有动态又显浑朴厚重。在笔画转折处透出一种力度,柔韧、流畅而静穆。笔力苍茫,老辣遒劲。通过墨色浓淡的变化,体现用笔的自由畅快。同时在按笔的轻重和运笔的缓急处理上控制得当。

吴昌硕此时期篆书用笔达到了心手双畅的境界,其难度在于运笔潇洒自在但又有静穆、庄严之态,《修震泽许塘记》表现出高难度的书写性,既无媚俗之弊,又无张狂之感。

2.奇正之美

吴昌硕篆书用字结构上学习了秦代篆书的特点,在字形上进行纵向拉伸,如秦代刻石的上紧下松、左右开张,并吸收了邓石如与吴让之在篆书上的风格特点,并发挥了自己在篆刻中所学习到的金石之气。结字紧凑,奇正相生,在体势上左低右高,寓端庄与错落之中。平中见奇,字内疏密有致,避让得当。在茂密处与疏朗处都有呼应,外形如龙腾虎跃,“昌硕以邓法来写石鼓文,变横为纵,自成一派。”这也是吴昌硕善学善变,在字形结构的处理上的高妙之处。

3.疏密之美

《修震泽许塘记》的章法布局疏密为美,并以界格为规范,气象万千。吴昌硕的创作遵循“阴阳相得,乃和在中也”的道理,追求自然和空灵的境界,在平正中求奇绝,分布章法疏密有致,处理字势避让得当,布局的疏密之美体现了“计白当黑”的创作理念。

界格的形式虽然局限了整体的贯通,但是吴昌硕在用每个字的灵活之气予以补救。浓淡相宜,生动活泼,增添了苍茫古朴之趣。

4.古法之美

吴昌硕对古法的追求在晚年达到了融彻的阶段,以《石鼓文》为基底,融合钟鼎文字、猎碣体势,并与原作迥然不同。我们通过表1与石鼓文、临石鼓文的字相比较,可以看出吴昌硕晚年对《石鼓文》的领悟更上层楼,并在《修震泽许塘记》中又进行了《石鼓文》风格篆书的再次创造,体现了自家独特风貌。纵观此作品,率真凝练,在结字上已经打破《石鼓文》的方正、均匀。取而代之的是自由、生动。在书写横画时已经没有纯粹的平直,例如“不”字,在石鼓文中是笔直的横画,临习石鼓文时也遵循原来的样貌,但是在《修震泽许塘记》作品中横画已经有微微地抖动,体现了作者对字形了然于胸后,在放松的状态下进行自由书写的样貌。长笔画在作品中错落有致,例如“来”字,石鼓文中的字更接近于金文的字形规律,而吴昌硕在临习的时候有意将最后两笔拉长处理,在字形上更接近于小篆,在《修震泽许塘记》中的“来”字书写均无雷同,在字的神态上稍作变化,使得整篇作品生机勃勃。一种“吴昌硕石鼓书风”面貌进一步确立起来。■

表1 《修震泽许塘记》与石鼓文中相同字的比较

①吴长邺《我的祖父吴昌硕》,上海书店出版社,1997年,第202页。

②《日本藏吴昌硕金石书画精选》,西泠印社出版社,2004年,第21页。

③[清]吴昌硕《吴昌硕谈艺录》,吴东迈编,浙江人民美术出版社,2017年,第221页。

④《吴昌硕全集》,上海书画出版社,2022年,第1793页。